Биологические свойства это какие

Биологические свойства характеризуют особенности взаимодействия материалов и изделий с живыми организмами и с окружающей средой. Эти взаимодействия происходят на различных уровнях организации биологических систем (молекулярногенетическом, субклеточном, клеточном, тканевом, организмен- ном, популяционно-видовом, биосферно-биогеоценотическом) и отражают закономерности жизненных явлений на каждом уровне.

На молекулярно-генетическом уровне в живых организмах протекают биохимические и генетические процессы, которые определяют хранение, изменение и реализацию генетической информации. На субклеточном уровне отражаются закономерности строения и функций компонентов клетки: ядра, мембран, органоидов и включений. На клеточном уровне протекают процессы, влияющие на строение и жизнедеятельность клеток, их специализацию в ходе развития, механизмы деления клеток. На тканевом уровне отражается строение и функции тканей и образованных ими органов; на организменном уровне — особенности строения и функции отдельных особей. На популяционновидовом уровне отражаются взаимоотношения между популяциями, входящими в состав биогеоценозов, и окружающей их средой. На биосферно-биогеоценотическом уровне отражаются взаимодействие и круговорот веществ и энергии, обусловленные жизнедеятельностью организмов.

По современным представлениям субстратом жизни является комплекс сложных биополимеров — белков и нуклеиновых кислот, а жизнь есть их совместная функция. Жизнь существует в виде открытых систем, которые непрерывно обмениваются с окружающей средой веществом, энергией и информацией.

Биологические свойства характеризуют особенности строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов, вирусов, связи живых организмов с окружающей средой, влияние на организм и организма на среду обитания. Результатом взаимодействия могут быть биохимические, физиологические, генетические и прочие изменения.

Достижения биологии последнего времени привели к возникновению совершенно новых направлений в науке. Так, установление молекулярной природы гена послужило основой для генной инженерии — комплекса методов, с помощью которых возможно конструирование про- и эукариотических клеток с новой генетической программой. На этой основе налажено промышленное производство антибиотиков, гормонов (инсулина), интерферона, витаминов, ферментов и других биологически активных препаратов.

Применяя методы биологического моделирования (на животных), врачи познают сущность болезненных процессов, выявляют принципиальные возможности восстановления клеток и тканей, находят способы профилактики и лечения болезней человека. На лабораторных животных моделируются болезни сердца, печени, поджелудочной железы, многие наследственные болезни (например, гемофилия у собак), изучаются закономерности злокачественного роста, разрабатываются методы преодоления тканевой несовместимости при пересадках тканей и органов, новые оперативные подходы. Изучение биологии паразитических организмов необходимо для успешной профилактики и борьбы с инфекционными и инвазионными болезнями человека и животных.

Использование законов наследственности и изменчивости лежит в основе создания высокопродуктивных пород домашних животных и сортов культурных растений.

Изучение взаимоотношений между организмами и окружающей их средой позволяет успешно развивать земледелие, разумно использовать природные ресурсы.

Влияние живых организмов на продукцию не всегда положительное, в ряде случаев ее свойства ухудшаются. Так, плесневые грибы и гнилостные бактерии разрушают продукты питания, органические материалы и изделия.

Степень повреждения материалов микроорганизмами зависит от условий окружающей среды — влажности, температуры, значения водородного показателя pH. Известно, что с повышением влажности и температуры окружающей среды (до 20-40 °С) гнилостные процессы ускоряются. Изделия, в которых протекают эти процессы, теряют блеск, прочность, изменяются их внешний вид, окраска; иногда изделия могут полностью разрушиться, а пищевые продукты становятся непригодными для использования.

Существуют различные способы повышения стойкости материалов и изделий к воздействию микро- и макроорганизмов: механические, химические, биологические, комплексные.

Например, при эксплуатации техники, строительных сооружений, трубопроводов, аппаратуры и проч, в условиях повышенной влажности, контакта с почвой, ограниченного доступа воздуха и умеренной температуры возникают микробиологические повреждения материалов, которые включают в себя усиленную коррозию металлов, разрушение полимеров, с которыми борются комплексными методами: аэрацией; нанесением спиртовых и водно-спиртовых растворов, содержащих фунгициды, на поверхность изделий; введением в замкнутые воздушные пространства и в места с ограниченным доступом воздуха легколетучих веществ с фунгицидными свойствами; применением защитных покрытий, стойких к микробиологическим повреждениям.

Наиболее дешевым и эффективным ингибитором сульфат- ре дуцирующих бактерий является кислород или воздух. Усиление аэрации может использоваться для уменьшения коррозии закрытых систем. Дренаж болотистых и тяжелых глинистых почв улучшает аэрацию зарытых в землю нефтяных труб. Эффективным мероприятием по защите железа и стали в среде, где могут развиваться сульфатредуцирующие бактерии, является поддержание умеренно щелочных условий, учитывая, что при pH 9 их активность и рост полностью подавлены.

В процессе эксплуатации удаление появившихся микробиологических обрастаний проводят протиранием поролоновой губкой, пропитанной 0,1-1%-ным водным и спиртовым раствором одного из следующих химических соединений: полиэтиленими- на, йодаллилуротропина, бензтриазола, ванилина, бензальдеги- да, салицилового альдегида, анисового альдегида.

Грибостойкость бумаги повышают путем обработки фунгицидными препаратами.

Знание биологических свойств товаров необходимо для выбора тары и упаковки, условий транспортирования, хранения и использования, а также для изучения влияния товаров на организм человека.

Источник

Биологическая система

– целостная система компонентов, выполняющих определенную функцию в живых системах. К биологическим системам относятся сложные системы разного уровня организации: биологические макромолекулы, субклеточные органеллы, клетки, органы, организмы, популяции.

Признаки биологических систем

– критерии, отличающие биологические системы от объектов неживой природы:

1. Единство химического состава. В состав живых организмов входят те же химические элементы, что и в объекты неживой природы. Однако соотношение различных элементов в живом и неживом неодинаково. В неживой природе самыми распространенными элементами являются кремний, железо, магний, алюминий, кислород. В живых же организмах 98% элементарного (атомного) состава приходится на долю всего четырех элементов: углерода, кислорода, азота и водорода.

2. Обмен веществ. К обмену веществ с окружающей средой способны все живые организмы. Они поглощают из среды элементы питания и выделяют продукты жизнедеятельности. В неживой природе также существует обмен веществами, однако при небиологическом круговороте они просто переносятся с одного места на другое или меняют свое агрегатное состояние: например, смыв почвы, превращение воды в пар или лед и др. У живых же организмов обмен веществ имеет качественно иной уровень. В круговороте органических веществ самыми существенными являются процессы синтеза и распада (ассимиляция и диссимиляция – см. дальше), в результате которых сложные вещества распадаются на более простые и выделяется энергия, необходимая для реакций синтеза новых сложных веществ.

Обмен веществ обеспечивает относительное постоянство химического состава всех частей организма и как следствие – постоянство их функционирования в непрерывно меняющихся условиях окружающей среды.

3. Самовоспроизведение (репродукция, размножение) – свойство организмов воспроизводить себе подобных. Процесс самовоспроизведения осуществляется практически на всех уровнях жизни. Существование каждой отдельно взятой биологической системы ограничено во времени, поэтому поддержание жизни связано с самовоспроизведением. В основе самовоспроизведения лежит образование новых молекул и структур, обусловленное информацией, заложенной в нуклеиновой кислоте – ДНК, которая находится в родительских клетках.

4. Наследственность – способность организмов передавать свои признаки, свойства и особенности развития из поколения в поколение. Наследственность обеспечивается стабильностью ДНК и воспроизведением ее химического строения с высокой точностью. Материальными структурами наследственности, передаваемыми от родителей потомкам, являются хромосомы и гены.

5. Изменчивость – способность организмов приобретать новые признаки и свойства; в ее основе лежат изменения материальных структур наследственности. Это свойство как бы противоположно наследственности, но вместе с тем тесно связано с ней. Изменчивость поставляет разнообразный материал для отбора особей, наиболее приспособленных к конкретным условиям существования, что, в свою очередь, приводит к появлению новых форм жизни, новых видов организмов.

6. Рост и развитие. Способность к развитию – всеобщее свойство материи. Под развитием понимают необратимое направленное закономерное изменение объектов живой и неживой природы. В результате развития возникает новое качественное состояние объекта, изменяется его состав или структура. Развитие живой формы материи представлено индивидуальным развитием (онтогенезом) и историческим развитием (филогенезом). Филогенез всего органического мира называют эволюцией.

На протяжении онтогенеза постепенно и последовательно проявляются индивидуальные свойства организмов. В основе этого лежит поэтапная реализация наследственных программ. Индивидуальное развитие часто сопровождается ростом – увеличением линейных размеров и массы всей особи и ее отдельных органов за счет увеличения размеров и количества клеток.

Историческое развитие сопровождается образование новых видов и прогрессивным усложнением жизни. В результате эволюции возникло все многообразие живых организмов на Земле.

7. Раздражимость – это специфические избирательные ответные реакции организмов на изменения окружающей среды. Всякое изменение окружающих организм условий представляет собой по отношению к нему раздражение, а его ответная реакция является проявлением раздражимости. Отвечая на воздействия факторов среды, организмы взаимодействуют с ней и приспосабливаются к ней, что помогает им выжить.

Реакции многоклеточных животных на раздражители, осуществляемые и контролируемые центральной нервной системой, называются рефлексами. Организмы, не имеющие нервной системы, лишены рефлексов, и их реакции выражаются в изменении характера движения (таксисы) или роста (тропизмы).

8. Дискретность (от лат. discretus – разделенный). Любая биологическая система состоит из отдельных изолированных, то есть обособленных или отграниченных в пространстве, но тем не менее, тесно связанных и взаимодействующих между собой частей, образующих структурно-функциональное единство. Так, любая особь состоит из отдельных клеток с их особыми свойствами, а в клетках также дискретно представлены органоиды и другие внутриклеточные образования.

Дискретность строения организма – основа его структурной упорядоченности. Она создает возможность постоянного самообновления системы путем замены износившихся структурных элементов без прекращения функционирования всей системы в целом.

9. Саморегуляция (авторегуляция) – способность живых организмов поддерживать постоянство своего химического состава и интенсивность физиологических процессов (гомеостаз). Саморегуляция осуществляется благодаря деятельности нервной, эндокринной и некоторых других регуляторных систем. Сигналом для включения той или иной регуляторной системы может быть изменение концентрации какого-либо вещества или состояния какой-либо системы.

10. Ритмичность – свойство, присущее как живой, так и неживой природе. Оно обусловлено различными космическими и планетарными причинами: вращением Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси, фазами Луны и т.д.

Ритмичность проявляется в периодических изменениях интенсивности физиологических функций и формообразовательных процессов через определенные равные промежутки времени. Хорошо известны суточные ритмы сна и бодрствования у человека, сезонные ритмы активности и спячки у некоторых млекопитающих и многие другие. Ритмичность направлена на согласование функций организма с периодически меняющимися условиями жизни.

11. Энергозависимость. Биологические системы являются «открытыми» для поступления энергии. Под «открытыми» понимают динамические, т.е. не находящиеся в состоянии покоя системы, устойчивые лишь при условии непрерывного доступа к ним веществ и энергии извне. Живые организмы существуют до тех пор, пока в них поступают из окружающей среды энергия и вещества в виде пищи. В большинстве случаев организмы используют энергию Солнца: одни непосредственно – это фотоавтотрофы (зеленые растения и цианобактерии), другие опосредованно, в виде органических веществ потребляемой пищи, – это гетеротрофы (животные, грибы и бактерии).

Источник

Что такое биосоциальная природа людей

Говоря о биосоциальной природе человека, уместно употребить высказывание «Человек рождается как биологическое существо, а развивается – как социальное».

Сущность человека имеет двойственный характер. Человеческому организму свойственны определенные физиологические процессы и потребности, обусловленные природой и присутствующие с момента рождения. Жизнью в обществе объясняется становление личности и приобретение социально значимых качеств, реализация иных потребностей, не связанных с природной средой.

Биосоциальная природа – это неразрывное сочетание биологического и социального начал в человеке, отличающее его от всех живых существ.

Человек как биологическое и социальное существо

Человек, являясь частью природы, обладает рядом биологических свойств. Его организм состоит из органов и систем, постоянно взаимодействующих и функционирующих по определенным правилам. Кроме этих характеристик, человек обладает инстинктами: пищевой, инстинкт самосохранения, родительский. Отказаться от удовлетворения физиологических потребностей организма человек не в состоянии, но, в отличие от животных, он способен действовать вопреки инстинктам (совершить подвиг ради спасения других людей, отказаться от еды в пользу голодающего и т. п.).

Указанные примеры свидетельствуют о проявлении социального начала и подчинении разуму. Человек – единственное существо, наделенное разумом, а потому многие биологические процессы часто обусловлены требованиями социума. В сравнении с другими организмами, человек может преобразовывать окружающий мир и адаптироваться к различным условиям. Полноценное развитие личности происходит только среди других людей в процессе деятельности (учебной, трудовой). Жизнь в обществе способствует возникновению таких потребностей как общение, уважение и признание, труд, познание.

Основные факторы антропогенеза человека

Этап эволюционного развития, в ходе которого произошло выделение «человека разумного» из всех млекопитающих, процесс формирования его физического типа, первичное речевое и деятельностное развитие человека, называют антропогенезом.

Для данного процесса характерны факторы:

- биологические;

- социальные.

К первой группе относят:

- мутации;

- изоляцию;

- популяционные волны;

- борьбу за существование;

- естественный отбор.

Существование в условиях дикой природы на первоначальном этапе своего развития требовало от человека определенных качественных характеристик, которые позволяли бы успешно вести борьбу за выживание. Так, сформировавшееся прямохождение способствовало увеличению обзора и более быстрой реакции на появление опасности. Руки, не задействованные в передвижении, отныне могли выполнять иные функции: хватание, броски, труд. Человек научился изготавливать первые орудия труда, что стало ключевым его отличием от животных.

Развитие головного мозга, стоп, кистей рук – всем этим явлениям содействовали биологические факторы.

Труд стал уже социальным фактором развития человечества. К этой группе факторов относят:

- речь;

- мышление;

- социальный образ жизни.

Благодаря первым орудиям, изготовленным людьми, удалось совершенствовать трудовую деятельность. Копья и гарпуны облегчали охоту и рыболовство, делая эти занятия более результативными. Совместный труд и охота объединяли коллектив людей, а необходимость противостоять зверю способствовала формированию речевого аппарата. Свои действия охотники должны были согласовывать друг с другом, а также передавать знания более молодым людям. Поэтому постепенно в древнем сообществе складывается членораздельная речь, упрощающая взаимоотношение членов социума.

Очевидна связь биологических и социальных факторов. Возникновению речи способствовала также наследственная изменчивость, а речевой аппарат и труд обусловили дальнейшее развитие головного мозга.

Биологические особенности

Человек считается существом, занявшим высшую ступень в эволюции животного мира. Он обладает рядом биологических признаков, подтверждающих его природное происхождение:

- Прямохождение. Млекопитающие не передвигаются на двух конечностях, им удобнее задействовать в процессе все четыре конечности. Человек – исключение.

- Развитые кисти рук. Человек предрасположен к мелкой моторике, в отличие от животного.

- Отсутствие большого количества волос на теле. Кожа человека выглядит более уязвимой в сравнении с кожей животных.

- Развитый головной мозг. Его объем увеличился за несколько тысячелетий в три раза.

- Речевой аппарат. Человек приспособлен к произнесению членораздельных звуков, благодаря биологическим изменениям, происходившим на протяжении долгих лет.

Множество потребностей человека продиктованы природой: в еде, воде, воздухе, сне, отдыхе.

Социальные особенности

Процесс становления личности называется социализацией, так как тесно связан с социумом. Невозможно развитие человека вне коллектива людей. Благодаря погружению в общественную жизнь, человек приобретает разум и сознание, свободу и чувство ответственности, учится быть полезным окружающим и готовым к труду.

Можно выделить следующие социальные особенности человека:

- Речь. Посредством речи человек способен передавать информацию последующим поколениям, учиться, общаться.

- Сознание. Отражает реальный мир через мысли человека, его чувства, переживания.

- Мышление. Позволяет разумно воспринимать происходящее в мире, анализировать, делать выводы, искать рациональные решения проблем.

- Культура. Искусственная среда, демонстрирующая уровень развития человечества, способная сохранять и приумножать его достижения.

- Труд. Умение изготавливать орудия труда и применять их в практической деятельности – фактор, обусловивший наиболее интенсивное социальное развитие.

- Творчество. Потребность в создании чего-либо принципиально нового, не существовавшего ранее – важнейшее отличие человека от животных.

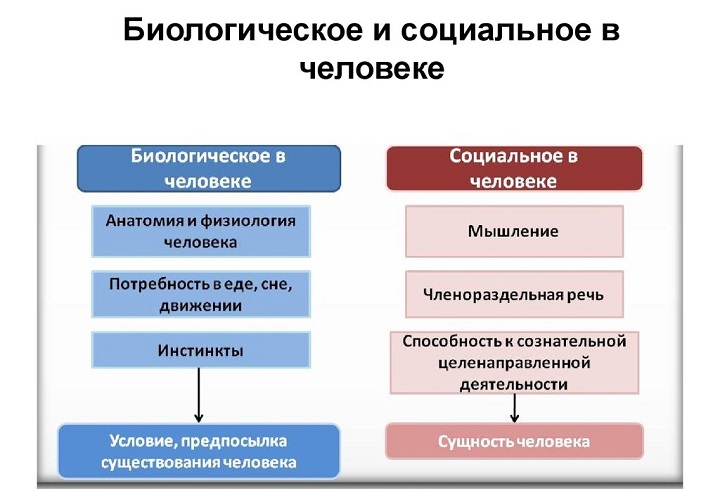

Как развивается взаимосвязь, схема

По вопросу происхождения человека существует два типа абсолютно противоположных друг другу концепций. Первый подход – биологизаторский, второй – социологизаторский. У каждого варианта есть свои сторонники и множество интересных аргументов о соотношении биологического и социального.

Биологизаторские концепции делают акцент на эволюционных предпосылках природы человека. Представители этого подхода утверждают, что большая часть психических и социальных качеств индивида закладывается биологически. Эволюция человека, освоение им социальных ролей и функций обусловлена биологическими характеристиками, и ни в коей мере не подчиняется социальным факторам. Одним из ярких сторонников биологизаторских концепций был физиолог И.П. Павлов.

Представители социологизаторского подхода дают иную трактовку происхождению и развитию человека. Согласно их мнению, первичны в становлении личности именно социальные факторы, только общество создает человека. Биологические характеристики лишь сопровождают жизнедеятельность человека. Одним из сторонников такого подхода выступал Карл Маркс.

Большинство современных специалистов сходится во мнении, что человек – существо с двойственной природой. В нем одинаково присутствуют биологические и социальные признаки. Их взаимосвязь и взаимодействие можно изобразить в виде следующей схемы.

Источник: yandex.ru

Биологическое начало выступает предпосылкой к существованию индивида, а сущность человека в полной мере выражают социально значимые качества.

Источник