География 8 класс какие свойства почв вам известны

Тип урока: изучение нового материала,

комбинированный.

В теме “Почвы и почвенные ресурсы” изучается

вторым, после урока “Почвы и их разнообразие”.

Урок авторский, разработан по материалам

элективного курса “Экологический мониторинг” и

экологической практики.

В учебнике Бариновой И.И. данная тема не

выделена в отдельный урок, но необходимость

данного урока связана с получением учащимися

более глубоких знаний о свойствах почв и в

дальнейшем применении знаний на практике.

Цели урока.

Обучающая

- Изучение свойств почв.

Развивающая

- Формирование умений полевых и биоиндикационных

исследований почв. - Развитие знаний приобретенных на уроках

географии, химии и биологии. - Развитие познавательного интереса к предмету.

Воспитательная:

- Формирование экологического мышления и

экологической культуры учащихся.

Оборудование: образцы почвы на каждую парту,

экспертные карты, список растений, фотографии

растений, таблицы по определению свойств почв,

почвенная вытяжка, стакан, лакмус.

ХОД УРОКА

1. Организационный момент.

2. Актуализация знаний.

Беседа с классом.

– Что такое почва?

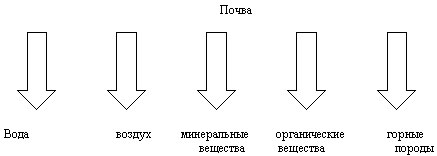

– Из чего состоят почвы? (Заполнение схемы)

Как можно доказать, что почва состоит из этих

элементов?

Вы ребята сказали, что почва это плодородный

слой земли. Давайте разберем слово плодородие по

составу – плод и род, т.е. плодородие это свойство

почв обеспечивать растения необходимыми

условиями для роста и развития. А этими условиями

являются вода, воздух, минеральные и

органические вещества, горные породы. Все эти

элементы влияют на свойства почвы. Приступим к

изучению нового материала.

3. Новый материал.

Сообщение темы урока “СВОЙСТВА ПОЧВ”.

Сообщение цели урока: Исследование свойств

почвы с помощью полевых методов и методом

биоиндикации.

Для изучения свойств почв проведем мини-

исследование.

Для работы Вам выданы экспертные карты, которые

вы должны заполнить во время урока. (Приложение

1)

Исследовательская работа

Существует несколько методов позволяющих

получить важную информацию о механических,

химических и физических свойствах почвы, о ее

богатстве и плодородие. К таким методам

исследования относятся полевой и

биоиндикационный. Полевые методы позволяют

быстро, без сложных лабораторных исследований,

получить важную информацию о механическом

составе и физических свойствах почвы, о ее

богатстве и плодородии. Большую помощь в этом

оказывает биоиндикация, так как какие – либо

изменения в среде обитания быстро проявляются в

изменении состава растительных сообществ – в

увеличении участия распространения одних видов

и снижении доли других. К примеру, интенсивное

поступление на поля азота вызывает перемены в

видовом составе сорняков: начинают доминировать

лебеда, марь белая, мокрица, бодяк полевой, вьюнок

полевой.

По структуре выделяют два типа почв:

| Структурные Хорошо комковатые, много пор. | Бесструктурные уплотненные пор нет |

Какие почвы более плодородны и почему?

У вас на парте есть образец почвы,

рассмотрите его, определите тип почвы и занесите

данные в карточку.

Мы с вами знаем, что по составупочвы делят

на:

Тяжелые (глинистые и суглинки) и легкие

(песчаные и супесчаные).

Состав можно определить методом мокрого шнура.

Влажную почву скатывают в шнур.

| Вид шнура | Состав почвы |

| не скатывается | песчаная |

| скатывается, но не сворачивается | супесчаная |

| скатывается, сворачивается и трескается | суглинистая |

| Скатывается, сворачивается и не трескается | глинистая |

На исследуемом участке почва скатывается в

шнур, но не сворачивается.

Определите состав почвы. Данные занесите в

карточку.

Плодородие.

- Что такое плодородие почв (способность

обеспечивать растения условиями для нормального

развития). - Важный показатель плодородия – это наличие

гумуса или перегноя. - Как можно определить плодородие?

| Плодородие | Растения-индикаторы |

| Высокое Среднее Низкое | Малина, иван-чай, сныть, чистотел копытень, кислица, валериана. Майник Сфагновые мхи, наземные лишайники, черника, |

По списку растений (приложение 2, 3)

определите плодородие почв.

Кислотность – одно из характерных свойств

почвы нашей местности. Повышенная кислотность

отрицательно сказывается на росте и развитие

ряда растений. Это происходит из-за появления в

почве вредных для растения веществ, таких как,

растворимый алюминий или избыточный марганец.

Они нарушают белковый обмен, сдерживают процесс

цветения и образования плодов и семян. Реакция

почвы обусловлена соотношением в почвенном

растворе водородных и гидроксильных ионов. Если

в почве преобладают протоны водорода, то реакция

почвы будет кислая, а если – гидроксид ионы –

щелочная. Для растений оптимальным является

нейтральная среда, но некоторые хорошо

развиваются в слабокислой среде, а другие в

слабощелочной. Например, капуста. В кислой среде

растение заболевает килой. Поэтому почву

необходимо нейтрализовать, то есть внести

вещества содержащие гидроксид ион.

Как определить кислотность почвы? Сделать это

можно двумя способами: при помощи индикаторной

бумаги и при помощи растений – индикаторов. В

первом случае готовим почвенную вытяжку и

опускаем в нее лакмус. Как изменится цвет

лакмуса, если реакция кислая, нейтральная,

щелочная?

Демонстрация опыта с почвенной вытяжкой.

Во втором случае рассматриваем растения,

произрастающие на данной почве. Существует три

группы растений: ацидофилы, базофилы, нейтрофилы.

| ГРУППА | БИО-ИНДИКАТОР | РН ПОЧВЫ |

| 1.1. Ацидофилы | Сфагнум, подбел, кошачьи лапки, хвощ полевой, щавелек малый | 3,0-4,5 Сильно-кислая |

| 1.2 Ацидофилы | Черника, брусника, калужница болотная, лютик ядовитый, вейник наземный | 4,5-6,0 Кислая |

| 1.3. Ацидофилы | Папоротник м., колокольчик широколиственный, малина, | 6,0-6,7 Слабо-кислая |

| 2. Нейтррофилы | Лисохвост луговой, клевер гибридный, мятлик луговой. | 6,7-7,3 Нейтральная |

| 3.1. Базофилы | Мать-и-мачеха, осока мохнатая, лядвенец рогатый, гусиные лапки | 7,3-7,8 Слабо-щелочная |

| 3.2. Базофилы | Бузина сибирская, вяз шершавый, бересклет бородавчатый. | 7,8-9.0 Щелочная |

Определите по списку растений кислотность

почвы.

Водный режим.

Влажность определяется на ощупь и при помощи

растений.

На ощупь: если руки, после того как подержали

почву в руках, сухие и легко отряхаются, то почва

сухая; если руки стали грязными, то почва

достаточно обеспечена влагой; если при сжимании

из комка вытекает вода, то влага находится в

избытке.

| Группа растений | Влажность почвы | Растения – индикаторы |

| гигрофиты | влажные, заболоченные почвы | багульник, камыш, мята перечная, голубика |

| мезофиты | достаточно обеспеченные влагой | тимофеевка луговая, пырей, ежа сборная, клевер луговой, мышиный горошек |

| ксерофиты | сухие почвы | кошачья лапка, очиток, ковыль, лишайники. |

Определите влажность почвы, результаты

занесите в карточку.

Глубина залегания грунтовых вод.

Установление глубины имеет значение для

уточнения свойств почвы и выработки

рекомендаций по их мелиорации. Многие растения

плохо развиваются, если уровень грунтовых вод

имеет небольшую глубину.

| Индикаторная группа | Глубина грунтовых вод |

| Костер безостый, клевер луговой, подорожник большой, пырей ползучий | Более 150 см |

| Полевица белая, овсяница луговая, горошек мышиный, чина луговая | 100-150 см |

| Таволга вязолистная, канареечник | 50-100 см |

| Осока лисья, осока острая, вейник Лангсдорфа | 10-50 см |

| Осока дернистая, осока пузырчатая | 0-10 см |

Определите глубину залегания вод по списку

растений, который у вас есть.

Итак, ребята, мы изучили основные свойства почв

и при помощи метода биоиндикации определили

свойства почв на исследуемом участке.

Какие результаты у вас получились?

Сделайте вывод по свойствам почв.

4. Закрепление.

Сегодня на уроке мы изучили свойства почв и

методы их изучения. А где эти знания вам могут

пригодиться?

Ответьте на вопросы теста.

Тест

1. Определить какая почва, если из шнура

образуется кольцо, но трескает.

А) суглинистая;

Б) песчаная;

В) супесчаная.

2. На кислой почве произрастают?

А) базофилы;

Б) ацидофилы;

В) нейтрофилы.

3. Как уменьшить кислотность почвы. внести

минеральные удобрения?

А) внести торф;

Б) известкование;

В) мелиорация.

4. Какая почва плодороднее?

А) структурная;

Б) бесструктурная.

5. Каково плодородие почвы, если на ней

произрастают лишайники и мхи?

А) высокое;

Б) среднее;

В) низкое.

6. Ксерофиты это:

А) обитатели сухих мест;

Б) заболоченных мест;

В) увлажненных мест.

Проверка: 1-Б, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-В, 6-А.

За каждый правильный ответ начисляется балл, по

числу баллов выставляется оценка.

5. Домашнее задание.

Составить рекомендации по улучшению свойств

почвы.

Источник

Что такое почва? Каков ее состав, какова ее роль и свойства?

Как образуется слов земли, содержащий в себе минералы, жидкости и газы, органические вещества?

Обо всем, что касается темы «Почва» пойдет речь в данной статье.

…

Что такое почва

Почва — сложное соединение органических и неорганических веществ, верхний слой земной коры.

Продукт бесчисленных поколений живых организмов, основа биосферы планеты – вот, что такое почва. Её строение, химический состав, свойства – изучает наука почвоведение.

Состав почвы

Слагается из двух частей — минеральной и органической. Неорганический субстрат составляют глинистые, пылевые и песчаные компоненты, образованные в результате эрозии горных пород. Органическая часть представлена животными и растительными остатками и гумусом.

Гумус представляет собой органический материал, разложившийся до последней степени и остающийся в стабильном состоянии многие годы. Он является источником питательных веществ, необходимых для жизнедеятельности растений.

В зависимости от концентрации почвенных элементов меняются физические свойства почвы:

- плотность – отношение твёрдого вещества к эквивалентному объёму воды;

- объёмная масса – масса кубического сантиметра почвенного вещества, без учёта воды;

- пористость – содержание пустот в почве относительно её объёма в целом.

В прямом соответствии этим факторам колеблется насыщенность почвы влагой, воздухом и живыми организмами.

Вода в поверхностном слое земли образует почвенный раствор, являющийся питательной средой для растений. Пустоты, заполненные воздухом, обеспечивают дыхательные процессы жителей плодородного слоя.

Особую часть почвенной системы составляют её непосредственные обитатели – насекомые, черви, микробы. Они играют ключевую роль в сохранении и наращивании своей жизненной среды.

Главное свойство почвы

Плодородие – основное свойство почвы.

Определение плодородной земли возможно, когда:

- она способна обеспечить растения питательными веществами и водой в количествах, достаточных для роста и воспроизводства;

- в ней отсутствуют вредные примеси, препятствующие жизнедеятельности растений.

Разные виды растений могут существенно отличаться по терпимости к условиям среды. Тип земли плодородный для одного вида сельскохозяйственных культур подходит, для жизни другого бывает непригоден.

Однако в большинстве ситуаций почва является плодородной, если:

- её толщина достаточна для роста корней и поглощения ими воды;

- проницаемость земли способствует отводу излишков влаги и доступу воздуха к корням;

- содержание органических веществ обеспечивает сохранение структуры почвы и образование почвенного раствора;

- кислотность почвы (pH) находится в пределах 5,5 – 7;

- достигается необходимая концентрация питательных элементов растений в доступной для поглощения форме;

- наличествует спектр микроорганизмов, поддерживающих развитие растений.

Возделываемые земли нуждаются в постоянной поддержке их плодородия. Процессы истощения и эрозии здесь проявляются острее, чем на земле, не затронутой человеком.

Основные виды почв и их характеристика

Различаются почвы как по их механической составляющей, так и по преобладанию органической части.

Неорганическое описание видов включает:

- глинозём;

- суглинок;

- песчаник;

- супесь.

Глинозём. Отличается плотностью из-за высокого содержания глинистых частиц. Вследствие этого вода застаивается на поверхности глинозёма, количество пор невелико. Такая субстанция легко слипается, отличается тяжестью по сравнению с другими типами почв. Слепленный из глинозёма комок держит форму и с усилием поддаётся разрушению. Окультуривается сложно.

Суглинок. Преобладание глинистых частиц разбавлено значительной долей песка. Более рыхлый тип, чем глинозём, суглинок отличается оптимальной водопроницаемостью, содержит приемлемое количество пор. Хорошо подходит для огородничества. Землю легко слепить в комок, но при внешнем воздействии ком рассыпается.

Песчаник. Концентрация песчаных частиц подразумевает увеличенную сыпучесть и проницаемость. Структура предоставляет слабую поддержку корням и не способствует поддержанию стабильной питательной среды. Сжатая в горсти земля не может сформировать комок и распадается.

Супесь. Преимущество песчаных частиц снижено с увеличением присутствия глинистых. За счёт более вязкой структуры проницаемость супеси ниже, чем у песчаника – питательные вещества и влага удерживаются лучше. Комок земли после сжатия может некоторое время удерживать форму. Пригодность для земледелия – хорошая.

Классификация органическая состоит из:

- бурых и красных почв;

- серозёмов;

- чернозёмов.

Бурая почва. Также называется лесной, образуется в районах преимущественного произрастания лиственных пород деревьев – дубов, буков, ясеней. Основным источником органики здесь выступает палая листва.

Серозём. Земля степных полупустынных зон. Формирование гумусового слоя осуществляется за счёт отмёрших стеблей травянистых растений – осоки, мятлика, ячменя.

Чернозём. Образуется как результат многолетнего накопления органики на богатых травянистой растительностью луговых равнинах. Погодные условия, в которых происходит формирование чернозёма, и сама земля представляют превосходные предпосылки к окультуриванию.

Для кого подходит почвенная среда обитания

По величине жители почвы классифицируются на:

- Отличающуюся наибольшей величиной мегафауну. Организмы, чья длина превышает 8 см. К таковым относятся кроты, змеи, некоторые виды насекомых, норные животные.

- Стоящую ступенью ниже макрофауну. Их длина колеблется от 0,4 см до 8 см. Представители – улитки, черви, насекомые.

- Идущую следующей в сторону уменьшения группу мезофауны. Сюда входят некоторые членистоногие, отдельные виды червей. Величина – меньше 4, но больше 0,2 мм.

- Невидимую невооружённым взглядом микрофауну. По большей части это одноклеточные организмы, но сюда относятся и некоторые многоклеточные, меньше 0,2 мм.

Разнообразие видов не уступает по численности животным поверхности. В числе тех, кто живёт в земле, по биомассе абсолютно доминируют беспозвоночные.

По степени адаптации различают:

- Геобионтов – чья жизнь полностью проводится в земляной среде. Как, например, дождевые черви.

- Геофилов – проводящих в земле только часть жизни. В основном это остающиеся под землёй в личиночной стадии насекомые.

- Геоксенов – к ним относятся животные, укрывающиеся в земле при устройстве логова. В основном это обитатели нор – лисы, кролики, барсуки.

Вклад фауны в формирование и поддержку почвенной экосистемы сравним с вкладом растений.

Животным отведены две ключевые функции:

- Переработка. До того как органическая часть почвы становится пригодной для усвоения растениями, она должна быть разложена до определённой степени. Процесс проходит в несколько ступеней, от поедания остатков растений более крупными животными, до разложения продуктов их жизнедеятельности микроорганизмами.

- Перемешивание. Двигаясь в толще земли, осуществляя свою жизнедеятельность, почвенные организмы способствуют равномерному распределению органики. При этом улучшается пористость земли, необходимая для нормального развития растений.

Как образуется почва

Формирование почвы начинается как геология процессов выветривания, когда каменная горная порода разрушаются до уровня осадочной. С достаточным насыщением водой и элементами питания эта минеральная основа становится приемлемой средой для поселения автотрофных бактерий.

Со сменой поколений автотрофов они извлекают из субстрата связанные элементы, фиксируют атмосферный азот, который изначально не входит в состав породы. В результате воспроизводятся условия для роста неприхотливых растений. Их жизненный цикл вносит в среду органические остатки.

Накопление органики стимулирует размножение перерабатывающих её микроорганизмов. Возникают условия формирования гумуса. Полная минерализация части органической массы доходит до стадии воды, углекислого газа, ионов, повышая потенциальное плодородие.

С достижением возможности для поселения сложных растений, их корневые системы, а также локальный водный цикл способствуют разграничению слоёв грунта. Зарождается и стабилизируется схема горизонтов почвы. После их окончательного формирования, состав и свойства земли уже не переживают кардинальных изменений, оставаясь постоянными в течение многих лет.

Понятие скорости почвообразования зависит от климатических особенностей регионов. В тропическом поясе процесс проходит в разы быстрее, чем в зонах умеренного климата.

Знаете ли Вы, что: на наращивание 1 см земли уходит от 50 до 200 лет. Возникновение толщи пригодной для вспашки, а это порядка 20 см и больше, занимает 2-9 тысяч лет.

Какое значение имеет в природе почва

Существование жизни в её современном состоянии возможно только за счёт возникновения почвы на Земле. Главный вклад почвы в поддержание биосферы планеты – она является прямым источником питания для растений и опосредованным для животных и человека.

Наличие или отсутствие почвы оказывает критическое воздействие на окружающую среду. Впитывая и задерживая дождевую воду, земля предотвращает сначала наводнения, а в дальнейшем засуху. Ещё одна особенность земли – функция фильтра, очищающего воду от посторонних примесей.

Земля влияет на стабилизацию климата, связывая в своём составе углерод. Даже в пустынных районах цианобактерии, лишайники и мхи поглощают существенное количество углерода в процессе фотосинтеза. Деградация почвенного слоя способствует переходу углерода из связанного состояния в свободное. Это увеличивает парниковый эффект, одну из причин глобального потепления.

Поверхность и толща земли являются средой обитания огромного количества видов, включая человека. Без почвы существование значительной части биосферы планеты станет невозможным.

Именно поэтому растёт количество мер, предпринимаемых для охраны почвы. Только повышение качества защиты почвы от естественных и антропогенных разрушительных процессов позволит продолжить жизнь на Земле будущим поколениям.

Источник