Какие белки содержатся в крови и лимфе

Эта статья — о жидкости в теле человека. О римском божестве см. Лимфа (мифология).

Ли́мфа (от лат. lympha «чистая вода», «влага») — компонент внутренней среды организма человека, разновидность соединительной ткани, представляющая собой прозрачную жидкость. Выделяющаяся из мелких ран лимфа в просторечии называется су́кровица.

Основные сведения[править | править код]

Лимфа представляет собой прозрачную вязкую желтоватую жидкость, в которой нет эритроцитов, но много лимфоцитов. Ток лимфы происходит снизу вверх, от кончиков пальцев рук и ног до грудного лимфатического протока. Лимфатическая жидкость движется за счёт сокращения окружающих мышц и наличия в лимфатических протоках клапанов, предотвращающих обратный ход лимфы. Из капилляров лимфа поступает в лимфатические сосуды, а затем в протоки и стволы: слева в грудной проток (самый большой проток), левый яремный и левый подключичный стволы; справа в правый лимфатический проток, правый яремный и правый подключичный стволы. Протоки и стволы впадают в крупные вены шеи, а затем в верхнюю полую вену.

На пути лимфатических сосудов расположены лимфатические узлы, выполняющие барьерную и иммунную роль.

Функция[править | править код]

Функция лимфы — возвращение белков, воды, солей, токсинов и метаболитов из тканей в кровь для последующей утилизации. В организме человека содержится 2-4 литра лимфы. Лимфатическая система участвует в создании иммунитета, в защите от болезнетворных микробов и вирусов. По лимфатическим сосудам при обезвоживании и общем снижении защитных сил иммунитета возможно распространение паразитов: простейших, бактерий, вирусов, грибков и др., что называют лимфогенным путём распространения инфекции, инвазии или метастазирования.

Основные функции лимфы[2]:

- возврат электролитов, белков и воды из межклеточного пространства в кровяное русло;

- обеспечение образования максимально концентрированной мочи (при нормальном лимфообращении);

- перенос многих веществ, всасываемых в органах пищеварения, в том числе жиров;

- отдельные ферменты (например, липаза или гистаминаза) могут попадать в кровь только через лимфатическую систему (метаболическая функция);

- сбор из тканей эритроцитов, которые там накапливаются после травм, а также ядов и бактерий (защитная функция);

- обеспечение связи между органами и тканями, а также лимфоидной системой и кровью;

- поддержание постоянной микросреды клеток (гомеостатическая функция).

Лимфодренаж[править | править код]

Процесс прохождения лимфы от органов и тканей до венозной крови через лимфоузлы называется лимфодренажем (англ. lymphatic drainage — «отток лимфы», от drainage — осушение, отток)[3].

Лимфа от нервной ткани позвоночного столба сначала проходит через канальцы межпозвоночных дисков[4].

Движение лимфы медленное и обеспечивается посредством мышц. Главная мышца для привода в движение лимфы — диафрагма. Это своего рода «сердце» лимфосистемы. При физических нагрузках и глубоком дыхании «животом» амплитуда движения диафрагмы увеличивается, и циркуляция лимфы усиливается, то есть её застой устраняется.

Для активизации прохождения лимфы в теле человека с лечебными, оздоровительными, а также косметическими целями применяется лимфодренажный массаж.

При нарушении лимфодренажа в результате повреждения, сужения или недостаточной проходимости лимфатических сосудов возникает застой лимфы, который может приводить к заболеванию — лимфостазу[5][6].

См. также[править | править код]

- Жировая ткань

- Костная ткань

- Хрящевая ткань

- Гемолимфа

Примечания[править | править код]

Источник

Богатая белками лимфа способствует развитию в тканях пораженных слоновостью конечностей вторичных изменений, выражающихся, прежде всего, в прогрессивном разрастании соединительной ткани.

Определение белковых фракций в сыворотке крови и лимфе при слоновости, как свидетельствуют данные литературы, способствует лучшему пониманию этиологии и патогенеза заболевания, а иногда может служить дифференциально-диагностическим тестом, что имеет практическое значение.

Известно много работ, посвященных изучению сывороточных белков с помощью электрофореза на бумаге при самых различных заболеваниях (А. В. Еременко, М. Г. Денисова, И. А. Макаруха, С. А. Карпюк и др.), но об изменениях белковых фракций в сыворотке крови и в лимфе у больных слоновостью говорят лишь единичные сообщения.

Нами проведены исследования белкового состава лимфы у 32 больных. У 23 из них была слоновость нижних конечностей, у 4 — верхних, у 1 больной — наружных половых органов. Кроме того, проведено исследование лимфы, извлеченной из лимфангиомы на шее, из отечных тканей стопы при облитерирующем эндартериозе, при врожденном частичном гигантизме правой голени и ожирении.

Лимфа для исследования бралась во время операции из тканей, пораженных слоновостью; у 14 больных одновременно исследовали сыворотку крови, взятую перед операцией или во время нее.

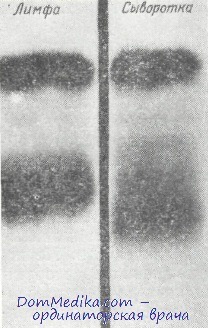

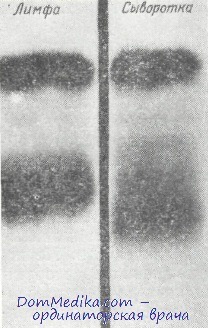

Определение общего белка в сыворотке крови и лимфе производилось по методу Кьельдаля в чашках Конвея, разделение белковых фракций — методом электрофореза на бумаге по А. Е. Гурвичу. Как показали результаты исследований, в лимфе по сравнению с сывороткой крови отмечается заметное увеличение альбуминов и резкое снижение глобулинов, в основном за счет а-фракций. В сыворотке крови отмечается незначительное уменьшение количества альбуминов и умеренное увеличение а-глобулинов. Общий белок сыворотки крови обычно в пределах нормы.

Уровень белка в лимфе у больных слоновостью колебался в границах 1,8—4,7 г%, в одном случае он даже достиг 9,3 г%. В среднем концентрация белка в лимфе равнялась 3,27 г%. У больных с другими заболеваниями общее содержание белка в лимфе не превышало 1,5 г%. По сравнению с сывороткой крови относительное содержание альбуминов в лимфе заметно увеличено с одновременным увеличением альбумино-глобулинового коэффициента. Содержание а-фракций резко уменьшено, отмечается умеренное снижение b-глобулиновой фракции. У большинства больных отмечается значительное повышение y-глобулинов.

На рисунке приведены электрофореграммы больной Я., на которых отчетливо видна разница в содержании белковых фракций сыворотки крови и лимфы.

Отсутствие или резкое уменьшение а-глобулинов в лимфе при слоновости, особенно a2-фракции, по-видимому, вызвано большим размером их молекул, встречающих значительные затруднения при диффузии через нормальную стенку капилляров.

На основании данных литературы и собственных наблюдений можно прийти к заключению, что нарушение лимфообращения при слоновости приводит к застою лимфы в тканях пораженной конечности и к накоплению в них белковых веществ, особенно альбуминов. Последние повышают онкотическое давление в экстраваскулярных пространствах, что, несомненно, увеличивает степень физиологических нарушений.

– Ознакомтесь далее со статьей “Осциллография при слоновости. Пробы Мак-Клюра и Олдрича”

Оглавление темы “Дифференциальная диагностика слоновости”:

- Белок в крови и лимфе при слоновости. Соотношение фракций

- Осциллография при слоновости. Пробы Мак-Клюра и Олдрича

- Исследование печени при слоновости. Анализы крови

- Дифференциация слоновости от ожирения. Клинические примеры

- Дифференциация слоновости и посттромбофлебитического синдрома. Клинический пример

- Дифференциация слоновости и гемангиомы. Клинический пример

- Дифференциация слоновости и артерио-венозных свищей. Клинический пример

- Дифференциация слоновости и частичного гигантизма. Клинический пример

- Дифференциация слоновости и лимфангиомы. Клинический пример

- Дифференциация слоновости и сирингомиэлии. Ошибки диагностики

Источник

Никита М.

21 апреля · 7,4 K

Онлайн-академия Uniprof с экспертами в области нутрициологии, иммунологии. Блог…

Лимфа представляет собой прозрачную или слегка желтоватую жидкую субстанцию со слабощелочной реакцией. В её состав входят лимфоциты, единичные эритроциты, белковые соединения, липиды, глицерин, глюкоза, холестерин, фосфолипиды, а ещё – жирорастворимые токсины, продукты клеточного распада и патогены, которые лимфа отвела от тканей.

Главным несущим компонентом является универсальный природный растворитель – вода. Водный баланс для лимфы крайне важен, потому что её объём в человеческом теле в 5 раз больше объёма крови.

Основная задача лимфы – выводить токсины из тканей и отправлять их в венозный кровоток. Более подробно по теме смотрите в материале «Каким должно быть здоровое движение лимфы?».

Зачем нам лимфатическая система если у нас есть кровеносная?

Если кровеносная система – это реки организма, то лимфатическая система – это санитарная зона русел этих рек. Лимфатическая система состоит из лимфатических капилляров, лимфатических сосудов, лимфатических узлов и лимфатических протоков.

Важной функцией лимфатической системы является вывод инородных тел из кровеносной системы. В лимфатических узлах задерживаются и обезвреживаются некоторые вредные для организма вещества (чужеродные элементы, микроорганизмы). Таким образом, лимфатические узлы являются своеобразными биологическими фильтрами.

В лимфатических узлах созревают и затем попадают в кровь специфические клетки иммунитета – В-лимфоциты (разновидность лейкоцитов). При необходимости В-лимфоциты вырабатывают антитела – специфические белки, способные связываться с чужеродными для организма веществами и обезвреживать их.

Крупные белки не могут проникнуть из межклеточного пространства в кровеносный капилляр. Между тем, нахождение их в крови чрезвычайно важно для организма. Поскольку проницаемость лимфатических капилляров для белков выше, чем кровеносных капилляров, белки попадают в кровеносное русло с током лимфы.

Что такое асцит?

Онколог, реабилитолог, кандидат медицинских наук.

Специалист по реабилитации он…

Асцит – выход жидкости в брюшную полость.

В норме, в брюшной полости всегда находится немного жидкости, при этом она не скапливается, а всасывается лимфатическими капиллярами. При различных заболеваниях увеличивается скорость образования жидкости и снижается скорость ее всасывания.

Кроме этого, поскольку основная часть жидкости скапливается в брюшной полости, происходит значительное уменьшение объема циркулирующей крови. Это приводит к запуску механизмов, задерживающих в организме воду. У больного существенно замедляется скорость образования мочи и ее выделения, при этом количество асцитической жидкости увеличивается.

Накопление жидкости в полости живота обычно сопровождается повышением давления внутри брюшной полости, нарушением кровообращения и сердечной деятельности. В некоторых случаях возникают потеря белка и электролитные нарушения, вызывающие сердечную и дыхательную недостаточность, что значительно ухудшает прогноз основного заболевания.

Причины асцита:

- болезни печени (70%);

- онкологические заболевания (10%);

- сердечная недостаточность (5%).

Кроме того, асцитом могут сопровождаться следующие заболевания: болезни почек; туберкулезное поражение брюшины; гинекологические заболевания; эндокринные нарушения; ревматизм, ревматоидный артрит; красная волчанка; сахарный диабет второго типа; уремия; болезни пищеварительной системы; перитониты неинфекционной этиологии; нарушение оттока лимфы из брюшной полости.

Почему возникает асцит при раке?

Как лечат асцит при раке?

Какую диету соблюдать при асците?

Прочитать ещё 1 ответ

Что такое лимфома?

Лечим рак и заболевания крови. Общаемся. Объясняем.

YouTube: https://clck.ru/HVm5T

+7 499… · hemonc.ru

Лимфома – это заболевание. Лимфомами называют целую группу злокачественных опухолей, которые возникают из лимфоцитов. Злокачественными эти опухоли считают потому, что они мешают организму нормально работать и бывают опасны для жизни человека.

Лимфоциты – это разновидность белых кровяных клеток, которые помогают организму защищаться от бактерий и вирусов. Они вырабатываются в костном мозге, а потом «живут» в лимфатических узлах, селезенке, тимусе (вилочковой железе) и других органах и тканях.

Как и любая другая злокачественная опухоль, лимфома вызвана «поломкой» в клетках, которые начинают неправильно расти и бесконтрольно размножаться. Лимфоциты, из которых построена лимфома, не похожи на нормальные.

Лимфомы делят на две большие группы.

В первой – лимфома Ходжкина (или лимфогранулематоз), которую назвали в честь Томаса Ходжкина, врача, описавшего её первым.

Все остальные лимфомы относят ко второй группе и называют неходжкинскими лимфомами. Всего вариантов и разновидностей лимфом, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2016 года, насчитывается около сотни, и лечатся они (или не лечатся, а наблюдаются) все по-разному.

Прочитать ещё 2 ответа

Кто такие нимфоманы?

Мама двоих детей. Работаю экономистом. Везде люблю совать свой нос – поэтому…

Нимфоманы – это те, кому требуется секса намного больше, чем среднестатистическому человеку, и это мешает им жить, так как если желание не удовлетворено – ни о чем другом они думать не могут.

Прочитать ещё 6 ответов

Источник

ЛИМФА (лат. lympha чистая вода, влага) — жидкая ткань организма, содержащаяся в лимфатических сосудах и узлах высокоорганизованных позвоночных и человека.

Л. образуется в результате резорбции интерстициальной жидкости в лимф, сосуды. От Л. следует отличать гидро лимфу — жидкость, циркулирующую в каналах кишечно-сосудистой системы нек-рых кишечно-полостных животных (медузы, гребневики) и непосредственно сообщающуюся с жидкой средой обитания этих животных, а также гемолимфу — жидкость, находящуюся в сосудах и межклеточных пространствах у животных, не имеющих замкнутой системы кровообращения (членистоногие, моллюски). У высших животных между костью внутреннего уха и перепончатым лабиринтом имеется небольшое пространство, заполненное особой жидкостью — пери лимфой; жидкое содержимое перепончатого лабиринта называется эндолимфой.

Главными функциями Л. являются: поддержание постоянства состава и объема интерстициальной жидкости; обеспечение гуморальной связи между интерстициальной жидкостью (средой) всех органов и тканей, лимфоидным аппаратом и кровью; всасывание и транспорт продуктов распада пищевых веществ из просвета кишечника в венозную систему; участие в иммунол, реакциях организма путем транспортировки из лимфоидных органов клеток плазматического ряда, макрофагов, иммунных лимфоцитов и антител и других веществ; участие в стресс-реакции организма на чрезвычайные раздражители путем транспортировки в костный мозг и к месту повреждения мигрирующих из лимфоидных органов лимфоцитов, плазмоцитов и продуктов их распада и т. д. Поэтому биохим, особенности (белковый, ферментный и электролитный состав) регионарной Л. более точно, чем состав крови, отражают продуктивную функцию соответствующего органа, характер проницаемости, резорбционную способность гистолимфогематических барьеров. В лимфу, а не в кровь резорбируются образованные в клетках в условиях нормы и патологии белки, многие гормоны, ферменты. Различные полезные и вредные метаболиты белковой природы контролируются на аутоантигенность и токсичность в лимфатических узлах (см.), где они в случае необходимости обезвреживаются, затем доставляются в кровь и во все органы и ткани, способствуя тем самым нормальному обмену веществ в организме.

Представление об идентичности Л. и интерстициальной жидкости не точно. Под интерстициальной жидкостью следует понимать жидкость, находящуюся в связанном состоянии в виде так наз. соединительнотканной или внутрифибриллярной воды, жидкости серозных полостей, глаз, а также цереброспинальную жидкость. Выстланные серозными оболочками полости (плевральная, перитонеальная и др.) содержат жидкость, к-рую иногда называют гидролимфой. Она отличается от сыворотки крови меньшей концентрацией ионов К и Ca, а от Л. меньшим содержанием белков. Прямых анатомических связей лимфатических сосудов (см.) с этими полостями нет, но, как показано Д. А. Ждановым (1952), неистинные отверстия на поверхности серозных оболочек, покрытые мезотелиальным слоем, создают связь между перечисленными выше полостями и лимф, капиллярами. Кругооборот плазменных белков в организме обусловлен их диффундированием из крови в полостные жидкости и интерстициальные пространства и обратной резорбцией из них — гл. обр. в сосудистую Л.

Количество Л. в организме, рассчитанное экспериментально И. А. Потаповым (1977), ориентировочно составляет 50 мл/кг и представляет собой депо жидкости, мобилизация к-рой при необходимости способствует увеличению объема плазмы и объема циркулирующей крови. И. Русняк (1954) считает, что у человека в лимф, сосудах находится 1 — 2 л лимфы. У собаки весом 10 кг за сутки через грудной проток протекает 500—600 мл лимфы, у человека весом 60 кг через грудной проток в состоянии покоя за то же время 1,2—1,5 л. Однако следует иметь в виду, что Л. поступает в кровь не только через грудной проток, но и через правый лимф, проток, правые и левые яремные и подключичные лимф, стволы.

Для образования Л. важно состояние сосудистой стенки, ее проницаемость (см.), а также физ.-хим. особенности и физиол, активность соединительной ткани (см.), через к-рую происходит обмен веществ между кровью, паренхимой органа и лимфой. В этих процессах играет роль состояние функции органа.

Л.— это прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость соленого вкуса, щелочной реакции (pH 7,35 — 9,0). Уд. вес Л. из разных областей колеблется от 1,017 до 1,026. Электропроводность Л. выше, чем плазмы крови (125,6*10-4 обратных омов). Низкое содержание белка в Л. обусловливает меньшую ее вязкость по сравнению с кровяной плазмой и более низкое коллоидно-осмотическое давление. Л. находится в состоянии диффузного равновесия с интерстициальной жидкостью и плазмой крови (см.), поэтому различаются они в основном по содержанию белков. В лимфе, полученной из грудного протока человека, содержится 2,9—7,3 г% белка (ок. 60% в среднем от концентрации белка в плазме крови). Альбумина в Л. несколько больше, чем глобулина. Л., оттекающая от различных органов, содержит неодинаковое количество белка. Наибольшее количество белков (80% от содержания их в плазме крови) обнаружено в Л. печени. Самая низкая концентрация белков в Л. конечностей, примерно 20% по отношению к белкам плазмы крови.

Клеточный состав Л., оттекающей от органов, и Л., прошедшей через лимф. узлы, неодинаков. В связи с этим выделяют периферическую Л., не прошедшую ни через один лимф, узел, промежуточную (транзиторную), прошедшую через один-два лимф, узла, и центральную Л., находящуюся в грудном протоке (см.) или других лимф, стволах, впадающих в крупные вены шеи.

В периферическую Л. различные клетки попадают из интерстициального пространства, в покое их очень мало. Основную часть лейкоцитов, присутствующих в периферической Л., составляют лимфоциты (до 90%). При повреждении кровеносных капилляров число клеточных элементов в Л. резко возрастает. Так, в опытах на животных показано, что после их облучения содержание эритроцитов в Л. достигает 2 000 000 в 1 мкл (в норме их ок. 1000), а число лимфоцитов резко снижается. Именно этим нек-рые авторы склонны объяснять постлучевую анемию (см. Лучевая болезнь). В промежуточной Л. количество лейкоцитов увеличивается в несколько раз в основном за счет средних лимфоцитов, что указывает на их происхождение в лимф, узлах. Малые лимфоциты редко превышают 10% от общего количества, большие составляют 1 — 2%, плазматические клетки 2—3%. Иногда наблюдаются единичные нейтрофилы, эозинофилы, эритроциты, малодифференцированные стволовые и транзиторные формы клеток. В 1 мкл центральной Л. у кошек содержится 12 000 лимфоцитов, у кроликов 32 600, обезьян 20 400, человека от 2000 до 20 000. Малые лимфоциты грудного протока, вилочковой железы, лимф, узлов и костного мозга имеют большое значение в обмене популяций лимфоцитов лимфоидной ткани. Лейкоцитарная формула Л. грудного протока у собак, по Раусу (P. Rous, 1908), такова: лимфоцитов 9206 в 1 мкл (или 87,6%); больших мононуклеаров 544 (5,2%); переходных форм 41 (0,40%); полиморфно-ядерных нейтрофилов 126 (1,2%); эозинофилов 278 (2,6%); неопределенных 316 (3,0%).

Количество и состав белков Л. определяются проницаемостью кровеносных капилляров и поэтому различны для Л. разных органов. Только иммуноэлектрофоретически удалось выявить в органной лимфе (печеночной) иные белковые компоненты, чем в крови и Л. грудного протока. Обнаружение именно в Л., оттекающей от лимф, узлов, повышенной концентрации гамма-глобулинов и пропердина является прямым доказательством их образования в лимфоидной ткани (см.). Альбуминоглобулиновый показатель Л. выше, чем плазмы крови, и зависит от места ее образования.

Л. содержит фибриноген и протромбин, поэтому она свертывается в стеклянной пробирке через 10— 15 мин. (т. е. дольше, чем кровь). Медленное свертывание Л. (в аппарате Базарона на поверхности парафина) вызвано скорее не недостатком факторов XII и XI, а недостатком тромбоцитов, фосфолипидный компонент к-рых необходим для образования тромбопластина.

Л. играет решающую роль во всасывании и транспорте жиров и жирорастворимых веществ из кишечника. Общая концентрация липидов в Л. ниже, чем в крови, но в постабсорбционном состоянии Л. приобретает вид молока за счет накопления хиломикронов, переходящих из клеток слизистой оболочки кишечника в млечный синус ворсинок через межэндотелиальные соединения.

Амилазы, кислая и щелочная фосфатазы, мальтаза, протеаза, липаза, каталаза и другие ферменты содержатся в центральной Л. в более низкой концентрации, чем в крови, однако органная Л. может содержать их в большем количестве. В частности, наиболее богата ферментами Л., оттекающая от почек и кишечника, что указывает на большую роль Л. в доставке их в кровоток, особенно в условиях патологии. Кишечная Л. переносит в кровь гастрин и энтерогормоны; почечная Л. содержит прессорные вещества, а Л. грудного протока — лактатдегидрогеназу. Их концентрация увеличивается при стенозе почечной артерии. Селезеночная Л. обладает значительной гемолитической активностью. Концентрация гормонов яичников, надпочечников и щитовидной железы в Л. близка к их концентрации в крови. Концентрация кортикостерона в Л. грудного протока более высокая, чем в плазме.

В регуляции белкового состава Л. принимают участие нейромедиа-торы, глюкокортикоиды, медиаторы воспаления. Так, кортизон существенно влияет на белковый состав центральной Л., повышая содержание гамма-глобулинов; удаление мозгового вещества надпочечников увеличивает содержание альбуминов и альфа-глобулинов. Состав Л. изменяется при резорбции в лимф, сосуды из интерстиция гормонов, противоопухолевых и иммунодепрессивных химиопрепаратов, антибиотиков.

Переход жидкости и растворенных в ней веществ из крови и клеток тканей в интерстициальную жидкость, их распространение в ней и последующая резорбция в лимф, капилляры, т. е. процесс лимфообразования, зависят от соотношения гидростатического и коллоидноосмотического давления крови, реологических свойств крови, наличия и соотношения факторов проницаемости (гистамина, брадикинина, серотонина) и т. д.

Состав и физ.-хим. свойства тканевой Л. отражают особенности обмена веществ, происходящего в том или ином органе в норме и патологии. При панкреатите, напр., ферментные сдвиги в Л. более отчетливы, чем в крови; при хрон, панкреатите (после стимуляции секретином) в Л. грудного протока увеличивается содержание амилазы; при циррозе печени уровень белков в Л. меняется двустадийно: вначале повышается, затем падает. По уровню белков в центральной Л. можно судить о характере нарушений оттока из печени.

Из-за низкой концентрации защитных белков Л. может быть средой размножения и распространения опаснейших возбудителей инфекции, напр, сибирской язвы. Бактерии, чужеродные белки, вирусы и опухолевые клетки прежде всего проникают в лимфу, а не в кровь.

Экстремальные воздействия (костные травмы, массивные кровопотери, ожоги II —III степени и т. д.) сопровождаются снижением содержания в оттекающей Л. и крови пропердина, альбуминов, иногда N-ацетилнейраминовой к-ты, что указывает на их задержку в поврежденных тканях. При этом интенсивность лимфообразования возрастает, компенсируя потерю кровью жидкости и белков, и решающую роль в этом играют катехоламины, к-рые выделяются при различных повреждениях. Катехоламины (см.) повышают давление в венулах и капиллярах, что, усиливая транссудацию жидкости в интерстициальное пространство и затрудняя ее всасывание в кровь, ведет в итоге к увеличению продукции Л. и ускорению лимфооттока. Патогенетическим в этих условиях может быть лишь лечение лимфотропными средствами, т. к. всасывание гематотропных веществ замедляется.

Методы исследования

Методы исследования Л. трудоемки из-за сложности нахождения и катетеризации лимф, сосудов. Грудной проток катетеризируют в месте впадения его в левый венозный угол — слияние левых яремной и подключичной вен (см. Катетеризация грудного протока). В экспериментах на животных катетеризируют химусовую цистерну (цистерну грудного протока, Т.) — позади аорты, на уровне I — II поясничных позвонков, а печеночно-селезеночный лимф, ствол — у корня брыжейки справа от нижней полой вены. В клин, условиях была показана большая перспективность применения лимфосорбции (см.), метода стимуляции лимфообразования и лимфооттока у больных с катетером грудного лимф, протока как способа дезинтоксикации организма в случаях острого панкреатита, печеночно-почечной недостаточности и т. д. При этом наибольший эффект был достигнут при внутривенной инфузии осмоактивных веществ в сочетании с жидкостной нагрузкой и воздействием лекарственных средств, нормализующих микроциркуляторные процессы.

Все большее применение находит метод эндолимфатической терапии антибиотиками, противоопухолевыми веществами. Хороший леч. эффект при ряде заболеваний дает парентеральное введение самой Л. по методу Целищева (1961).

См. также Лимфатическая система.

Библиогр.: Булекбаева Л. Э. Роль корковых структур головного мозга и мозжечка в регуляции лимфообращения, Алма-Ата, 1974; Ж дан о в Д. А. Общая анатомия и физиология лимфатической системы, Л., 1952; ЗедгенидзеГ. А. и Цыб А. Ф. Клиническая лимфография, М., 1977; ЗербиноД. Д. Общая патология лимфатической системы, Киев, 1974; Малек П. Вопросы патофизиологии лимфатической системы, пер. с чешек., Прага, 1963; Русньяк И., Фёльди М. и Сабо Д. Физиология и патология лимфообращения, пер. с венгер., Будапешт, 1957, библиогр.; С а-п и н М. Р., Юрина Н. А. и Этин-ген Л. Е. Лимфатический узел (структура и функции). М., 1978, библиогр.; Транспортная функция лимфы в животном организме, под ред. X. X. Айнсойа, с. 5, Таллин, 1973; С о иг t ice F. С. Lymph and plasma proteins, barriers to their movement throughout the extracellular fluid, Lymphology, v. 4, p. 9, 1971, bibliogr.; Yoffey J. M. a. Courtice F. C. Lymphatics, lypmh and the lymphomyeloid complex, L. — N. Y., 1970.

В. И. Курочкин.

Источник