Какие продукты были при сталине

Автор:

19 января 2018 10:42

С 1 января 1935 г. в СССР отменили карточную систему и люди стали покупать не то, что им предлагали по талонам, а что они хотели. Впрочем, ассортимент продуктов оригинальностью в то время не блистал. А каждую новинку, которая должна была занять место на продуктовой или промтоварной полке в советских магазинах, утверждал Сталин. Вот легендарные продукты, популярные до сих пор, появлению на прилавках которых – мы обязаны Сталину.

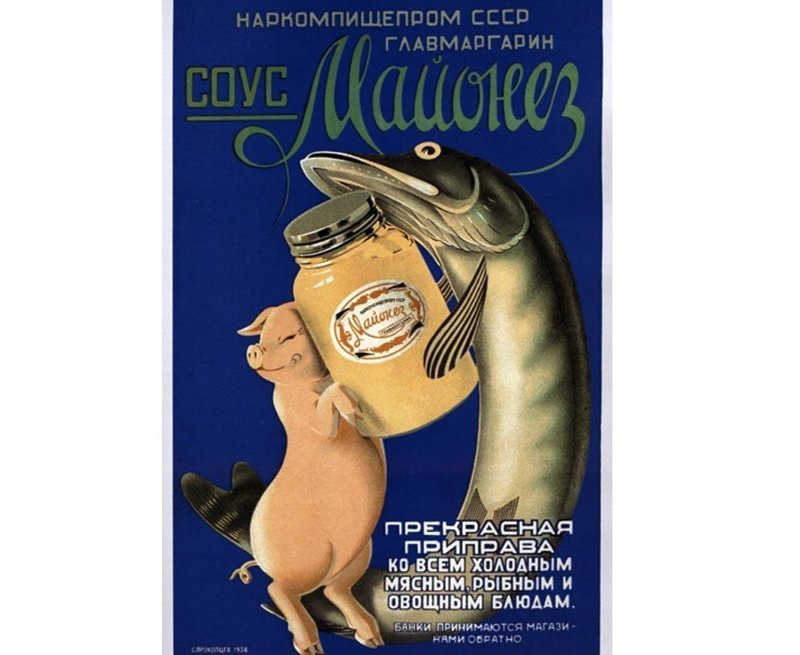

На первом месте, конечно, майонез “Провансаль”.

Нет, изобрели его гораздо раньше, в XVIII в. на острове Менорка, просто при Сталине эта марка появилась – в 1936 г. – и стала популярной. Годом ранее в Москве, в районе Шелепихинской набережной появился небольшой заводик, который позже вошел в состав Московского жирового комбината.

Новинку сразу же отвезли на пробу Сталину. Тому майонез понравился и “Провансаль” стал единственным соусом в Союзе на многие годы. Однако, в отличие от вождя, люди не сразу распробовали вкус приправы. Старожилы вспоминают, что в залах Елисеевского магазина, гастронома “Смоленский” стояли девушки с подносами, на которых лежали кусочки хлеба, намазанные майонезом, и предлагали всем желающим “на пробу”. Народ пробовал и удивлялся нестандартному вкусу.

Другие виды майонеза были введены в советский ГОСТ только в послевоенное время. Это были майонез “Весенний” (с добавлением укропного масла), майонезы с разными добавками, например, томатной пасты (к рыбе и рыбным салатам), тертого хрена (к холодным мясным блюдам), мелкорубленых корнишонов и каперсов (к жареному мясу), а также майонез без сахара для диабетиков.

Сегодня майонез – один из любимых соусов на всем постсоветском пространстве, без него не обходится ни одно застолье. Но сегодняшний майонез и майонез 30-х гг. – это небо и земля. Сегодняшние производители в погоне за прибылью натуральное оливковое масло заменяют подсолнечным, разбавляя его, к тому же, еще и водой (в лучшем случае молоком), а вместо свежих желтков используют более дешевый яичный порошок. “Экономия” на производстве доходит до того, что даже копеечную по стоимости горчицу заменяют на “ароматизатор, идентичный натуральному”, иными словами, продукт химической промышленности.

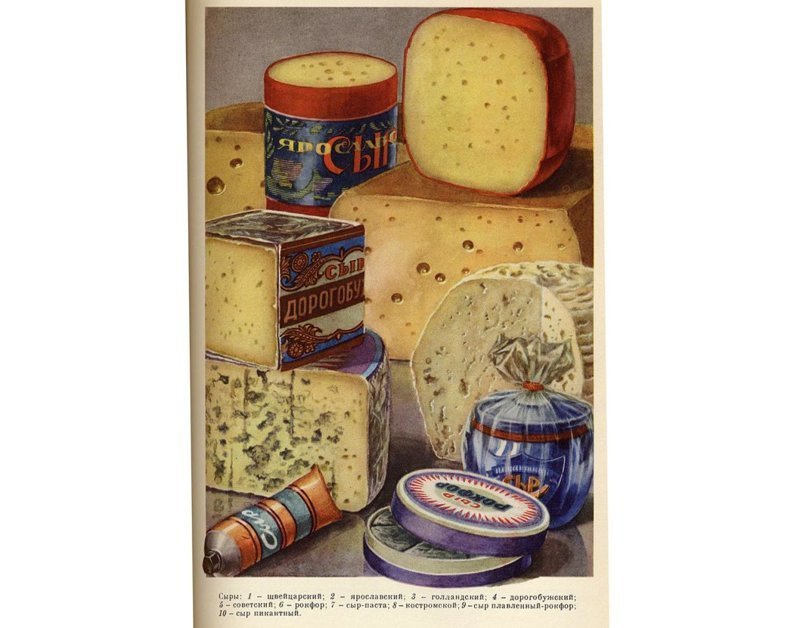

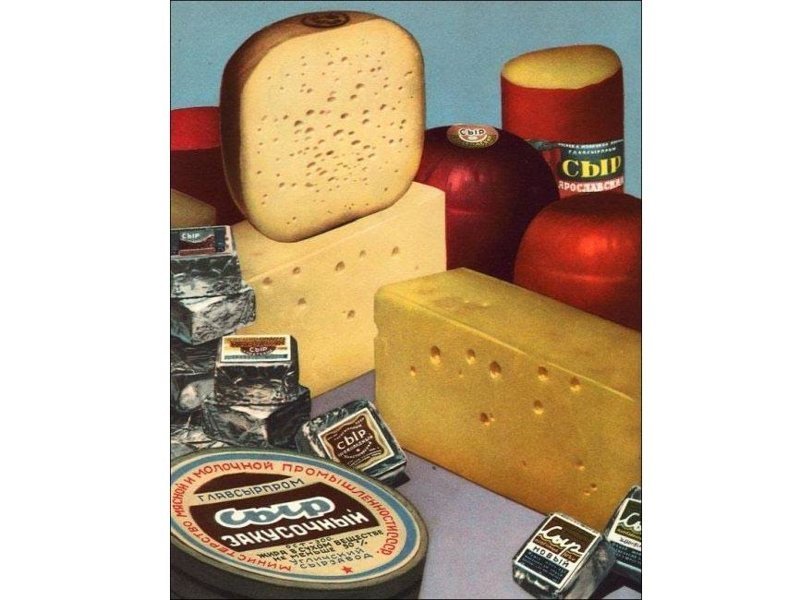

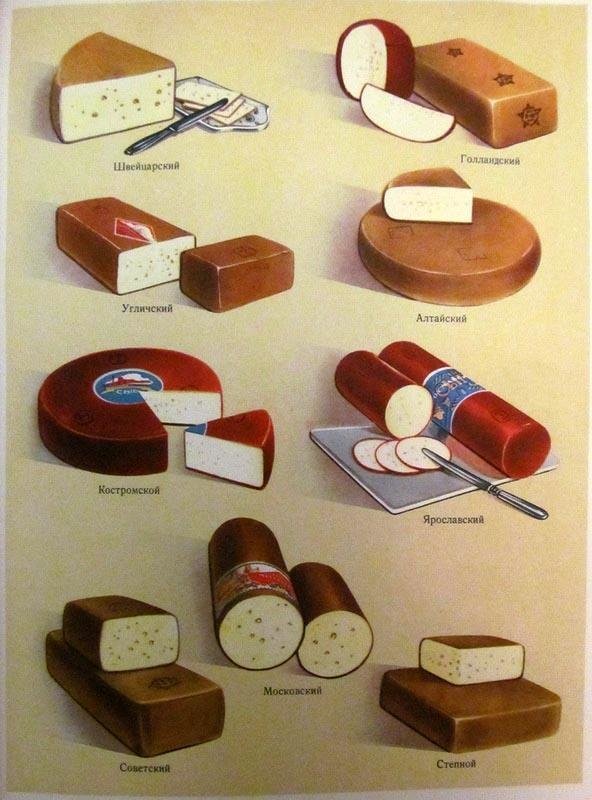

Именно Сталину – по одной из версий – мы обязаны появлением советского аналога твердого швейцарского сыра – сыра “Советский”. Однажды вождю на завтрак подали в числе прочего сыр, который ему очень понравился. “Чей? – поинтересовался тот и, узнав, что швейцарский, спросил – “А мы сами не можем такой сыр делать? Обязательно возить из Швейцарии?”

Вопрос вождя, естественно, означал приказ. Оригинальная рецептура сыра “Советский” была разработана на Алтае в 1935 г. Дмитрием Гранниковым, который вел разработки на двух заводах: Верх-Айском (село Ая) и Куяганском (село Куяган). За основу был взят рецепт швейцарского сыра, однако у “Советского” меньший срок созревания и больший срок хранения. В зрелом виде “Советский” сыр представлял собой брусок весом 15-18 кг с немного скругленными углами. В разрезе у правильно сделанного продукта был четкий рисунок из круглых и овальных глазков. Пробная партия сыра была отправлена в Лондон, где он получил очень высокие оценки (90-95 баллов по стобальной шкале).

В постперестроечные годы сыр с названием “Советский” стали выпускать все, кому не лень, не соблюдая рецептуры. Поэтому в марте 2011 г. Ассоциация алтайских сыроделов подала заявку на коллективный товарный знак в Роспатент.

В настоящее время право выпускать сыр “Советский” есть у ряда предприятий, расположенных в предгорной зоне Алтайского края. Если же на сыре с таким названием значится производитель из других регионов, в оригинальности рецептуры можно смело сомневаться.

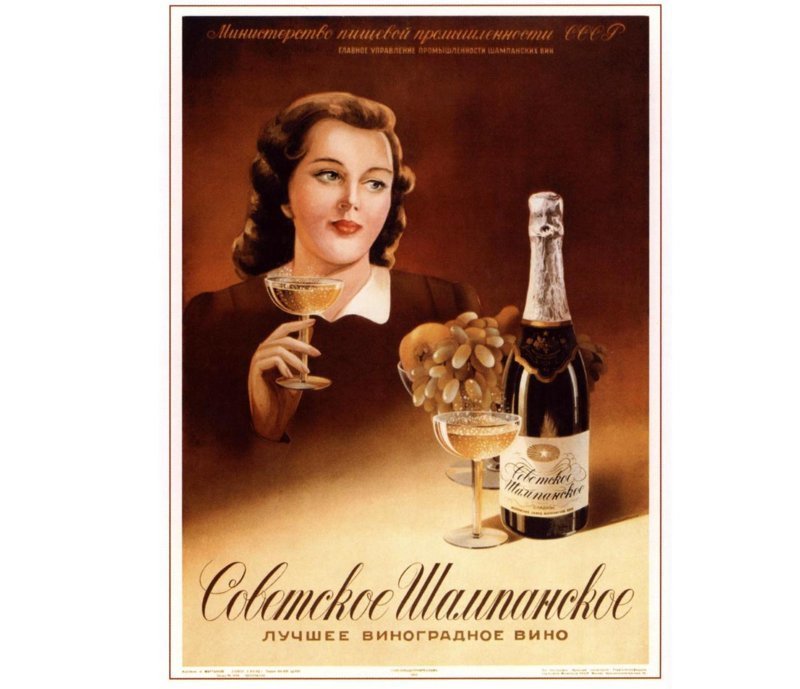

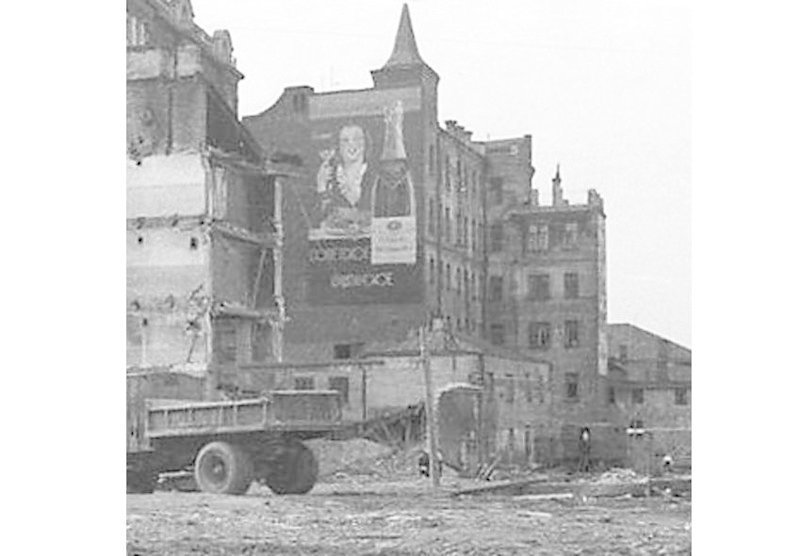

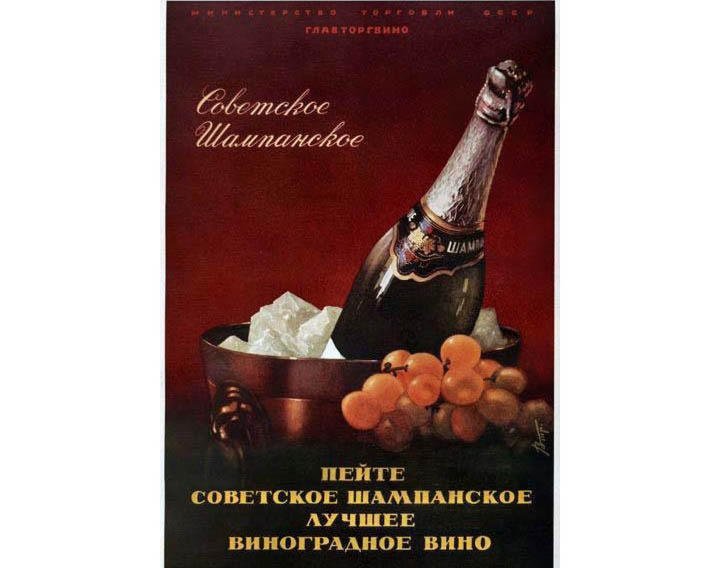

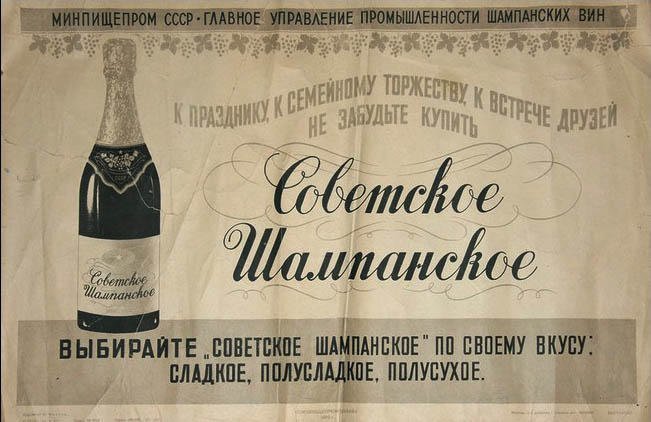

Слово “советское” присутствовало и в названии другого продукта – шампанского.

“Надо сказать, что по части шампанского мы в то время сильно отставали от западных стран, выпускавших по 10-20 млн. бутылок в год (Франция выпускала даже 50 млн.), – узнаем из книги “Так было” А.Микояна. – У нас же единственное предприятие, занимавшееся производством шампанского, завод “Абрау-Дюрсо” (близ Новороссийска), выпускало до революции лишь 185 тысяч бутылок, а за время с 1920 до 1936 г. – по 100-120 тысяч бутылок в год…

Узнав от меня о столь неудовлетворительном состоянии этого дела, Сталин решил принять кардинальные меры – передать все винодельческое хозяйство (в том числе и виноградарство) в ведение Наркомпищепрома. Я не возражал против того, чтобы принять в наш наркомат винодельческую промышленность, но от виноградарства, как специфической отрасли сельского хозяйства, решил отказаться. Сталин настаивал на своем и, в конце концов, убедил меня принять и винодельческие совхозы”. В июле 1936 г. было принято постановление о развитии винодельческой промышленности в нашей стране, и, в частности, о выпуске производства шампанских вин. За пятилетку (1937-1941 гг.) планировалось выпустить 12 млн. бутылок”.

Но принять-то по настоянию Сталина Микоян под свое крыло совхозы принял, а как производить это самое шампанское – не знал. Рецепты знали лишь царские виноделы. В Краснодарском крае начали спешно сажать виноградники, строить заводы и искать старых виноделов. Лучше всех в производстве шипучих вин в то время разбирался профессор Фролов-Багреев. Он предложил новый метод производства шампанского путем проведения брожения не в бутылках (как во Франции), а в резервуарах большой емкости – акротофорах. Французский, так называемый классический, метод выдержки шампанского представлял собой длительный процесс, занимающий много лет: кроме выдержки вина в течение трех лет в бочках этот метод требует еще трехлетней выдержки в бутылках. Такие длительные сроки не могли нам обеспечить быстрого увеличения масштабов производства.

Поэтому было решено, сохранив все же некоторый объем производства по французскому методу на старом заводе “Абрау-Дюрсо” и некоторых других, параллельно организовать производство шампанского по более простому, дешевому и ускоренному, т.н. акротофорному, способу, сокращающему срок выдержки шампанского до 25 дней.

Первый завод, работавший по этой методике, был организован в Ростове. И даже опытные виноделы не могли отличить образцы акротофорного выпуска от изготовленных по классическому образцу.

Сталину очень понравилось полусладкое и сладкое шампанское, которое получило название “Советское”. Вкус сухого шампанского вождь не понял и чуть было не свернул его производство. Микояну долго пришлось убеждать вождя в том, что на экспорт эти напитки нужно производить.

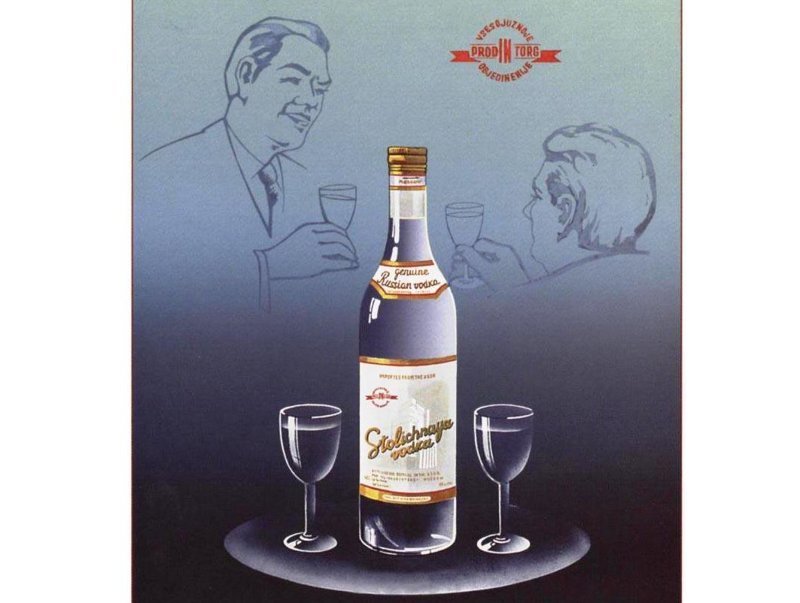

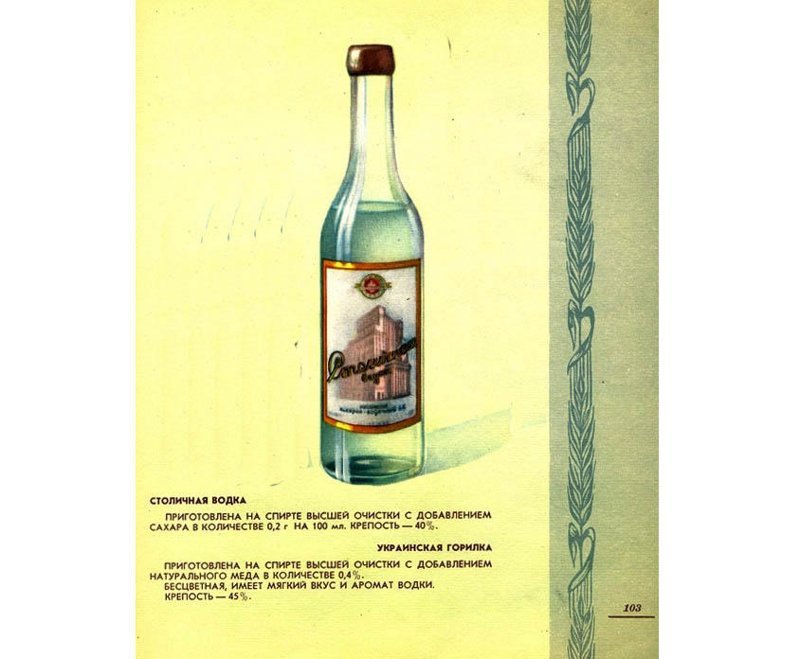

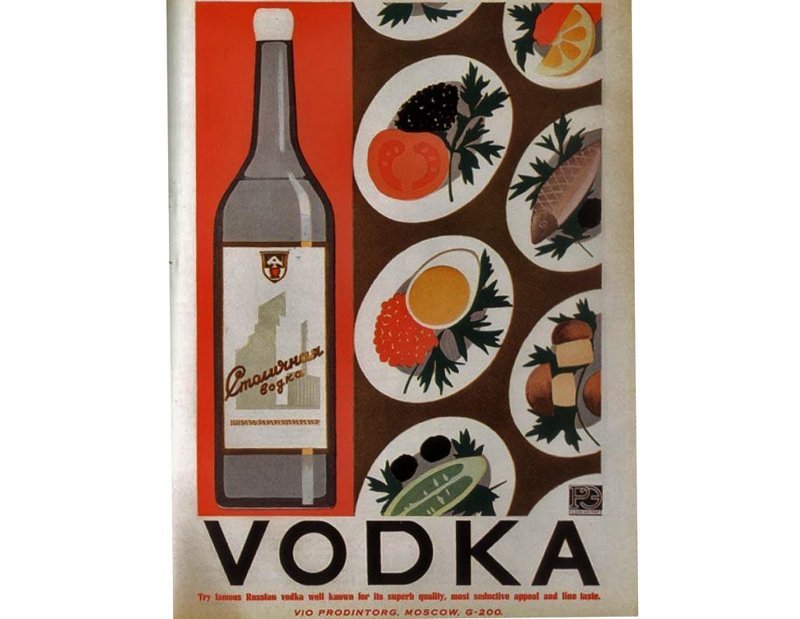

А вот новую водку назвали “Столичной”. Как известно, Ленин любил только темное баварское пиво, а Сталин – грузинские вина. Иногда еще мог выпить коньяк. Но именно при нем началось самое массовое в СССР производство водки.

Вот, например, что 1 сентября 1930 г. Сталин писал Вячеславу Молотову – председателю Совета Народных Комиссаров СССР. Мол, нужно срочно нужно укреплять армию, ведь существует опасность войны втягивания СССР в войну с Польшей (такие планы тогда существовали в Гитлеровской Германии). А изыскать дополнительные средства на это “Отец народов” планировал за счет массового выпуска крепкого алкоголя. “Нужно, по-моему, увеличить (поелику возможно) производство водки, – писал Сталин. – Нужно отбросить ложный стыд и прямо открыто пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и серьезной обороны страны. Стало быть, надо учесть это дело сейчас же, отложив соответствующее сырье для производства водки и формально закрепить его в госбюджете 1930-1931 года. Имей в виду, что серьезное развитие гражданской авиации тоже потребует уйму денег, для чего опять же придется апеллировать к водке”.

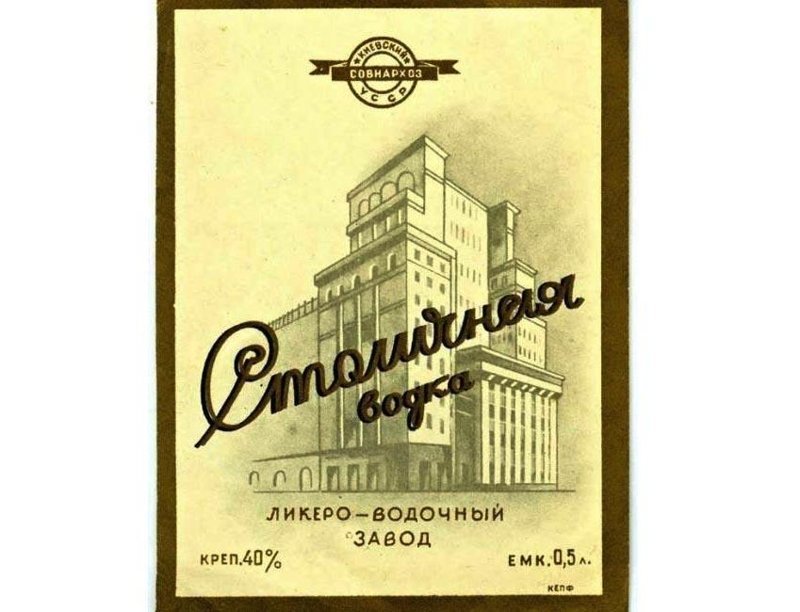

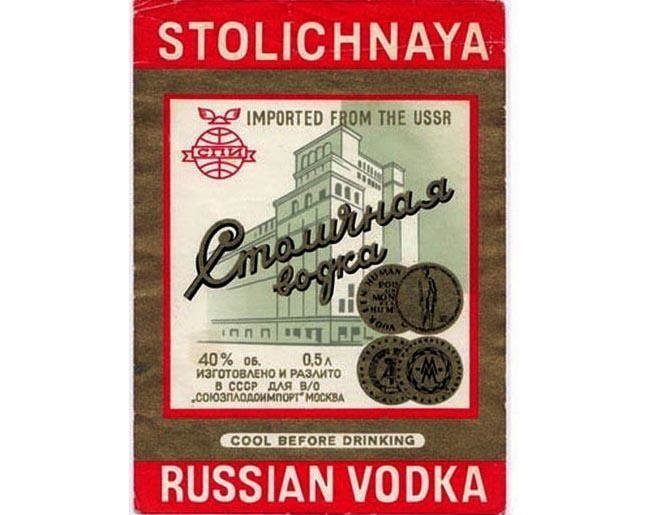

Впрочем, тогда войны не случилось, но через несколько лет в СССР, действительно, начали очень серьезно “апеллировать к водке”. В 1938 г. была зарегистрирована рецептура и торговый знак водки “Столичная”. Автором рецептуры напитка стал винокур Виктор Свирида. После войны “Столичная” стала очень популярным напитком, и уже в 1954 г. этот сорт получил международное признание: при проведении процедуры “слепого тестирования” водка “Столичная” победила знаменитую марку “Smirnoff”.

Авторство знаменитой этикетки обычно приписывают двум художникам – Андрею Иогансону и Владимиру Яковлеву. Первоначально этикетка выглядела эффектнее, чем сейчас. Изображение гостиницы “Москва” было очень четким со многими архитектурными элементами здания. Не менее эффектно на этикетке смотрелось название продукции. Надпись наискось, шрифтом, имитирующим написание “от руки”, располагалась в две строки. Но большинство типографий в послевоенное время не могло обеспечить качество печати. Поэтому при тиражировании этикетки начали упрощать рисунок.

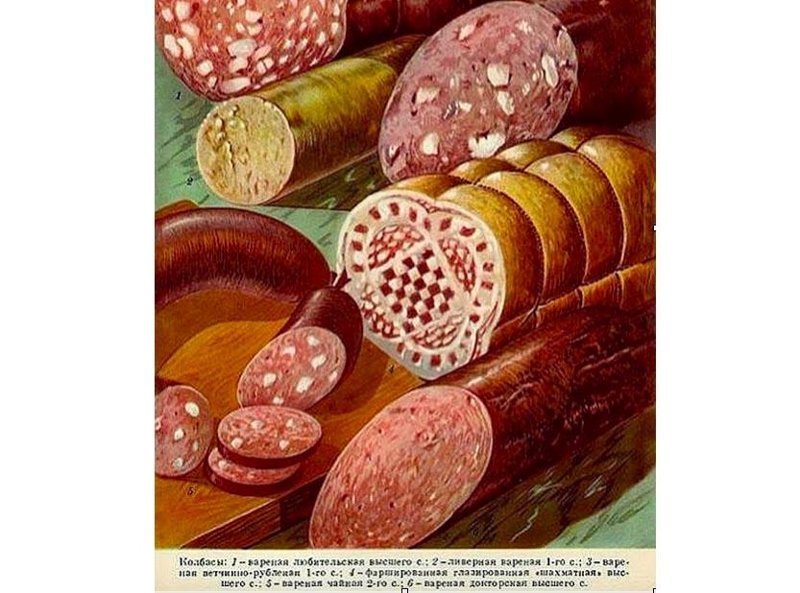

Еще один знаменитый продукт, возникший в то время – колбаса “Докторская”. Она

появилась в 1936 г. как диетический продукт для “больных, имеющих подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма”.

Рецептуру и технологию изготовления этой колбасы разработали во ВНИИ мясной промышленности, а производством занялся Московский мясоперерабатывающий комбинат. До конца 50-х гг. “Докторская” выпускалась по первоначально разработанному рецепту. Согласно ГОСТ 23670-79, она состояла из говядины жилованной высшего сорта, свинины жилованной полужирной, яиц куриных или меланжа, молока коровьего сухого цельного или обезжиренного, пряностей, соли поваренной пищевой, нитрита натрия, сахара-песка или глюкозы, ореха мускатного или кардамона молотого.

После того, как выпуск колбасы одобрил вождь, ее хотели назвать “Сталинской”, но потом побоялись. Решили, что Сталин может обидеться. К тому же, это название может стать предметом нехороших шуток со стороны “контры” и “вредителей”. В итоге за колбасой так и закрепилось название “Докторская”.

Эксперименты с “Докторской” начались в 70-е годы. В ход пошли всевозможные добавки, в первую очередь соя. Потом стали добавлять карраген (он же ирландский мох), из которого изготавливают т.н. каррагинаны – загустители, искусственные добавки, имитаторы пищевых продуктов. Наконец, чтобы колбаса была сочной, в нее стали добавлять крахмал, который помогал фаршу впитывать больше влаги.

Источник:

Еще крутые истории!

Любите повспоминать, как всё было раньше?

Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:

Источник

Иосифа Виссарионовича Сталина часто «изображают» неким «аскетом», который жил скромно, не закатывал никаких пиров, только не расставался с неизменной трубкой.

На самом деле, великие люди тоже едят и пьют. Но об этом не всегда рассказывают и пишут.

Есть мнение, что по тому, как и что человек ест, можно сделать выводы о его психологическом состоянии. Я могу согласиться с этим только частично. Действительно, если, к примеру, кто-то питается «один и в темноте», то с человеком что-то не так.

Но я, например, ем дома, в основном, варю супы и делаю картофельное пюре на гарнир – с котлетками. И это говорит обо мне только то, что уровень доходов не позволяет питаться лучше. Если бы я зарабатывала больше, то ела бы красную и черную икру каждый день, омаров и фуа-гра. И тогда обо мне говорили, как о человеке расточительном? Ерунда.

Но, допустим, что по тому, как ел Сталин можно сделать какие-то выводы из области психологии. Каким был Иосиф Виссарионович.

Всё те же психологи говорят, что у вождя были разные этапы в жизни:

· когда он еще не набрался могущества;

· когда потерял жену;

· когда неумолимо приближался закат эпохи Сталина.

Начнем с самого начала. Иосиф Виссарионович некоторое время провел в ссылке в Туруханском крае вместе со Свердловым и Каменевым. Там он ел в основном рыбу, дичь, покупал какие-то продукты на скромные казенные суммы. Интересно не это. Рассказывают, что Сталин категорически отказывался мыть за собой посуду. Это делал за него Каменев, чтобы Иосиф и Яков не ругались.

Вообще, как пишут историки, Сталин никогда не умел и не любил готовить. Правда, к концу жизни где-нибудь на одной из дач он мог запереться в комнате и готовить еду на электроплитке. Есть мнение, что это яркий пример развитой и необоснованной подозрительности. А почему же необоснованной? Есть же версия, что Сталина отправили в мир иной, а не сам он туда ушел.

Но вернемся к молодости вождя. В 20-х годах Сталин получил возможность питаться в кремлевской столовой. В те годы он не позволял себе излишеств – типичный советский обед из трех блюд: суп, окрошка или лапша, гарнир с мясом, рыбой или котлетой и компот или кисель.

Излишества были потом – в 30-х годах, когда Сталин лишился своей супруги.

Первым делом, нужно отметить, что Коба не мог есть один. Он всегда созывал своих товарищей по партии – до 20 человек. На столе появлялось много чего:

· супы;

· мясо и рыба;

· закуски;

· икра – черная и красная;

· минеральная вода;

· грузинское вино;

· фрукты.

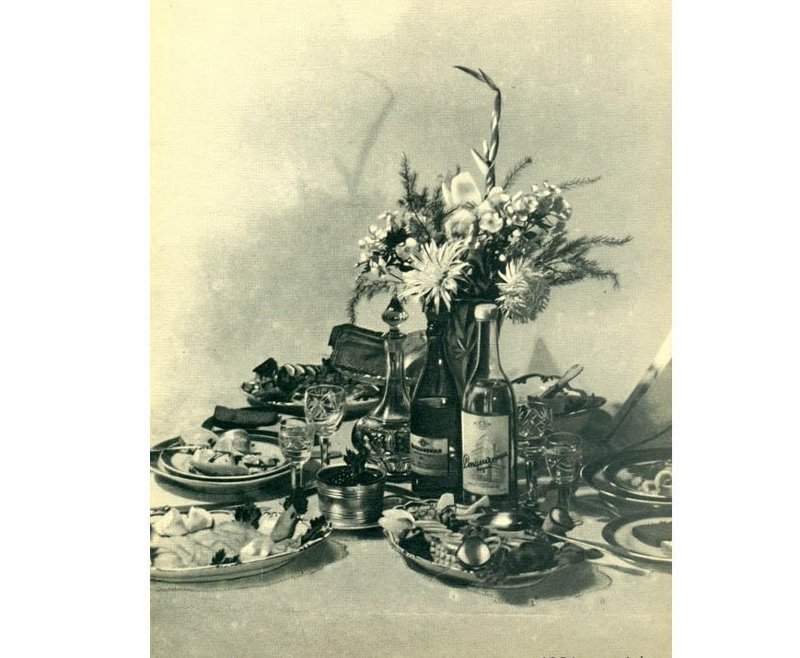

Обед мог длиться несколько часов. Параллельно обсуждали дела. Сам Сталин медленно пережевывал пищу и запивал её легким вином. Сталин любил напоить гостей и слушал, что они, расслабившись, болтают. Сам лидер государства нередко пил шампанское, которое разбавляли водой.

Ближе к сороковым Иосифу Виссарионовичу прямо с Кавказа самолетом доставляли свежие фрукты, коньяки, минералку, армянские, азербайджанские и грузинские вина.

Кстати, сам Сталин пил всегда очень мало, зато прекрасно разбирался в винах и мог рассказывать о них часами: о букете, о том, в каком селе произведен напиток, чем отличается.

Вождю подавали: сациви, лобио, чахохбили, чанахи, гуриели, запеченные бараньи ребрышки и шашлык. Все это дело Коба запивал такими винами, как: «Цигистави», «Хванчкара», «Киндзмараули», «Мукузани», «Арени», «Акстафа».

Микоян рассказывал, что Сталин с возрастом стал есть все больше и больше. Иногда Джугашвили съедал столько мяса, что уму было непостижимо.

Во время войны Сталин угощал союзником олениной и лосятиной, тетеревами и рябчиками, севрюгой и черной икрой.

К концу жизни Иосиф Виссарионович уже не собирал за обедом по 20 человек. В лучшем случае – 5 – 6, а иногда и ел один.

Источник

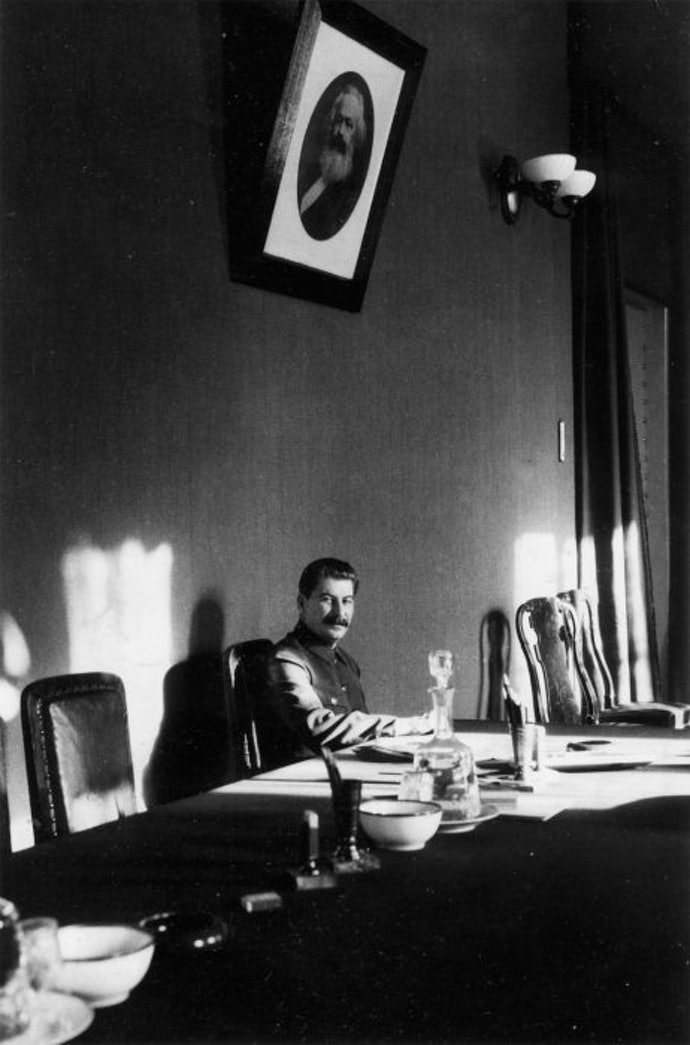

Нередко политики сталинского типа (диктаторы-харизматики) стараются скрыть личную сторону своей жизни — с одной стороны, в целях безопасности, с другой — по идеологическим соображениям. Неудивительно, что сталинский миф, который жив даже в наше время, содержит компонент якобы присущей вождю скромности. Ещё при его жизни культ личности изображал Сталина почти богом, образ которого не может быть отягощён бытовыми страстями и мелкобуржуазной тягой к вкусненькому обеду. Он мог даровать особые пайки привилегированным категориям граждан, мог одобрять в 1930-е гг. появление новых ресторанов и производств шампанского, коньяка, шоколада и других продуктов, символизирующих изобилие социалистической державы эпохи «большого стиля», но сам — как будто бы вовсе не ел, не пил и не спал. Лишь курил трубку, и пока попыхивал ею, обдумывал очередное мудрое изречение. Даже фотографий «вождя народов» за столом или с бокалом какого-либо напитка насчитывается крайне мало.

Между тем для истории кулинарная скрытность политиков представляет проблему, поскольку поведение в быту, в частности, за столом, может много сказать о человеке. Гастрономические предпочтения могут говорить о политическом стиле и психологических особенностях — скажем, история императорской кухни отражает придворные способы общения, а вегетарианство Гитлера, как считают некоторые его биографы, может подчёркивать его социал-дарвинистские взгляды или психические проблемы.

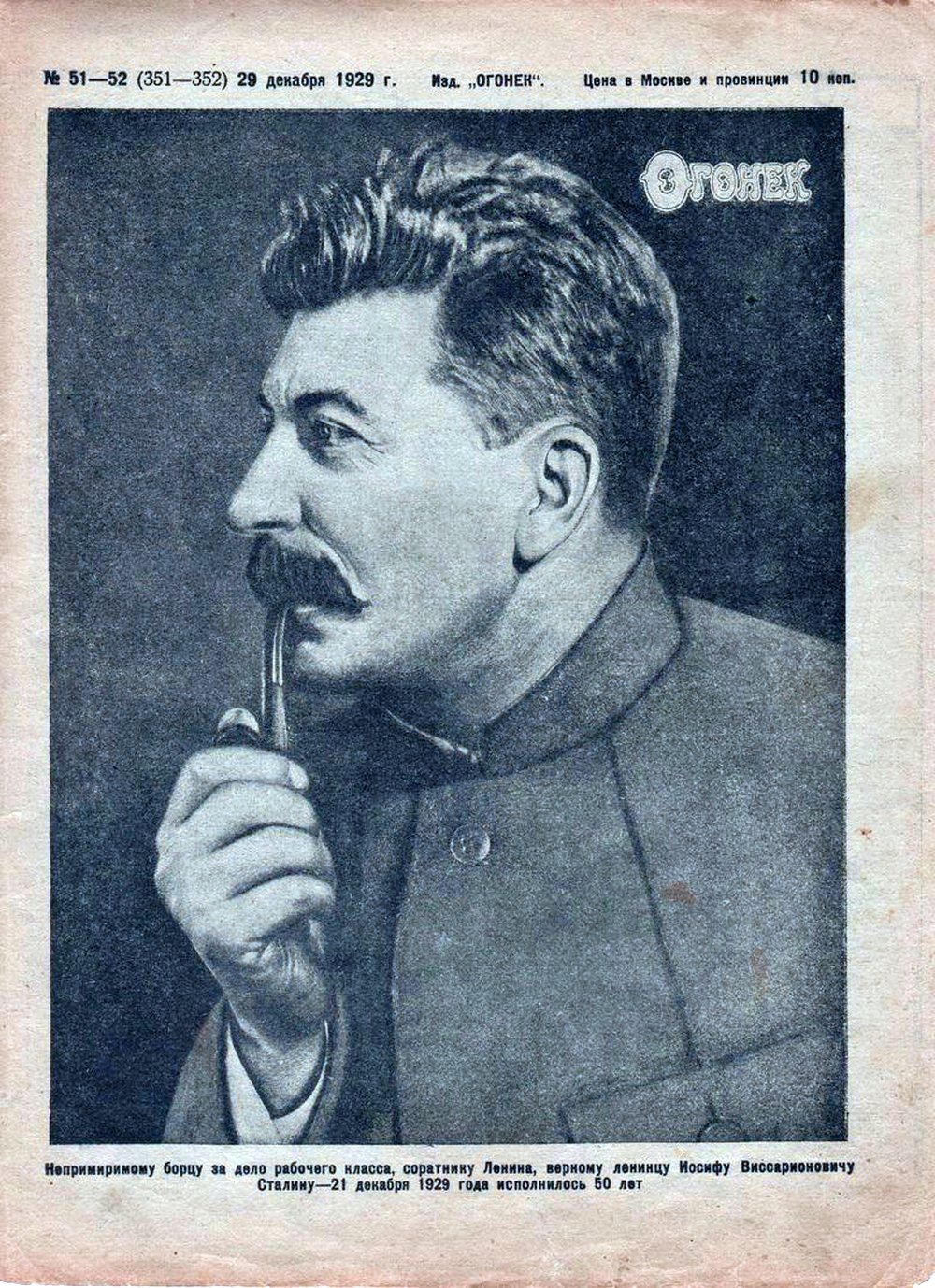

Сталин с трубкой. Журнал «Огонёк», 1929. (rg.ru)

О повседневности Сталина известно немного. Известные биографы Сталина (историки О. В. Хлевнюк, Н. И. Капченко и др.) вообще почти не касаются бытовой стороны его жизни. Однако, к счастью, многочисленные мемуаристы, бывавшие у Сталина в гостях и не раз на сталинских застольях, многое из увиденного записали. Воспоминания о бытовых сторонах жизни «хозяина» (так его называли) оставили генерал Генштаба С. М. Штеменко, югославский литератор М. Джилас, маршал И.С. Конев, наркомпищепром Анастас Микоян, председатель Совнаркома В. Молотов, Н.С. Хрущёв и другие известные исторические фигуры.

В некоторых отношениях Сталина действительно можно назвать скромным. К примеру, в Кремле он занимал всего лишь трёхкомнатную квартиру с кухней, в которой «по хозяйству» за всем следила всего одна женщина. С другой стороны, генеральный секретарь пользовался множеством других помещений в Кремле и за его пределами. Конечно, с роскошью иных правителей государства российского это не сравнить, но и россказни про «900 рублей на сберкнижке», «пару сапог, двое штанов да шинель», оставшиеся после смерти вождя, а также про щи да кашу — неправда. У Сталина всего было вдоволь и много больше, чем нужно простому советскому товарищу. Автомобили, личный кинозал, многочисленные дачи на сотни квадратных метров и с прекрасной обстановкой, лучшие повара и шикарные обеды с деликатесами, отличные воспитатели для детей. И все это благополучие в лучших буржуазно-аристократических традициях — за счёт граждан.

Сталин и ЗИС-101. (feldgrau.info)

Сталинская кухня: от простого к сложному

Сам Сталин не умел и не любил готовить, да и вообще не желал прикасаться к кухонной работе. Еще до революции во время ссылки в Туруханский край он оказался в одном доме с товарищами по партии Л. Б. Каменевым и Я.М. Свердловым. Ужиться у них не получилось по той причине, что Сталин категорически отказывался мыть за собой посуду. Из-за этого разыгрывались скандалы со Свердловым, который, вероятно, вышел бы из конфликта победителем, если бы не мягкотелость Каменева, который шёл на поводу Кобы и в дни его дежурства зачем-то выполнял роль посудомойки. Лев Борисович и в политике не отличался сталинской категоричностью, был осторожен, мог идти на компромисс. Но в ту эпоху это кончилось для него плохо.

В то время Сталину приходилось довольствоваться малым — рыба, дичь и простые продукты на несколько казённых рублей в месяц. Но в 1920-е годы рацион изменился к лучшему. К услугам Иосифа Виссарионовича теперь была кремлёвская и «цековская» столовая. Тогда там готовили в основном блюда русской кухни — недорогие, но прекрасного качества и из приличных ингредиентов. Дома же готовила кухарка, тоже без особых изысков. На обед подавали щи, борщ, свекольник, окрошку или иной суп, пресловутую гречневую кашу со сливочным маслом, отварную говядину, рыбу или котлеты, студень, лапшу, хлеб, сырники, на третье — кисель или компот, свежие фрукты и овощи, ягоды (в сезон, конечно). Сталин пил чай с лимоном, ел печенье и пирожки, соленья. В общем, все эти блюда знакомы были почти каждому советскому гражданину. По воспоминаниям А. Микояна, Сталин тогда обедал умеренно — 2−3 блюда (считая компот), изредка — лёгкое грузинское вино.

Сталин за столом, 1932. (birdinflight.com)

В 1920-е годы Сталин ещё не был требователен к еде. Его привычки поменялись с середине 1930-х гг и ещё сильнее — во время войны. После смерти жены в 1932 г. (которую Сталин тяжело переживал) и с ростом политического могущества, как отмечают мемуаристы, в его быту произошла метаморфоза. Очевидно, она сопровождала и психологические сдвиги. Вождь не любил оставаться на обед один и часто приглашал отобедать соратников. За обедом (по сути — продолжение очередного совещания) могло быть и более двадцати человек. Сталин даже сам говорил с иронией, что так собирает нечто вроде политического клуба.

Как писал Микоян, теперь обеды «стали более обильными, состоявшими из многих блюд. Сидели за столом по 3−4 часа, а раньше больше получаса никогда не тратили». Часто «хозяин» принимал своих подчинённых на даче. Стол занимали в основном блюда русской и кавказской кухни, обыкновенно и первое, и второе предлагалось на выбор гостей, то есть в ассортименте — например, харчо, уха и щи. По-прежнему Сталин любил рыбу — дунайскую сельдь, керченскую, сибирскую нельму и налима. Рыбу он ел копчёную, солёную и отварную. Любил и птицу — цесарок, уток и перепёлок, цыплят и куропаток, фазанов. Ел индюшачью печень (птиц откармливали особым образом — по сути, фуа-гра). С удовольствием ел бараньи рёбрышки, зажаренные на вертеле, и шашлык из двухнедельного ягнёнка, бутерброды с рыбой и икрой (красной и черной), кавказские сыры, орехи и зелень. Свежие травы, овощи и фрукты поставляли с юга самолётом, как и минеральные воды. Конечно, на столе всегда было много мяса. «Ел он медленно, запивая вином», — вспоминал Микоян, — и в немалых количествах. То же отмечал М. Джилас: «Сталин поглощал количества еды, огромные даже для более крупного человека. Чаще всего это были мясные блюда — здесь чувствовалось его горское происхождение. Он любил и различные специальные блюда…»

В Кремле, 1932. (Pinterest)

Время от времени Сталин устраивал шумные застолья в закавказском стиле, для чего приглашал в качестве тамады народного артиста СССР Михаила Чиаурели. Ели: харчо, лобио, сациви, гуриели, чанахи, чахохбили и цыплят табака, сыр сулугуни, прочие грузинские блюда и продукты. Во время войны в рацион добавились и нарочито богатые блюда, которые подавались на дипломатический стол — союзников потчевали жарким из рябчиков и тетеревов, оленины и лосятины, прекрасными паштетами и фрикадельками, рагу и бифштексами, пожарскими котлетами, лососиной, севрюгой, икрой и прочими яствами. Надо признаться, на союзников эта советская «дворянщина» впечатление производила сильное. Сами они предлагали еду поскромнее, в основном французской кухни. Черчилль, наверное, надолго запомнил ялтинские банкеты и московские угощения.

Ещё одна перемена сталинского рациона 1930-х годов, которая бросалась в глаза — обилие и разнообразие спиртного. Перцовка, водка, коньяк, шампанское, грузинские вина в большом количестве — «Цигистави», «Оджалеши», «Цоликаури», «Мукузани», «Киндзмараули», «Хванчкара» и другие; а также армянские и азербайджанские — «Арени», «Арташаг», «Норашен», «Мадрасали», «Акстафа»… Тот же Анастас Микоян вспоминал о приглашениях Сталина на дачу, куда он ехал «с тяжёлым чувством», «ибо знал, что придётся много пить, причём, крепкие напитки. Сам «хозяин» предпочитал полусладкие грузинские вина (…), а в последние годы — «Шампанское», которое разбавлял минеральной водой. Пил понемногу и с интересом наблюдал, как ведут себя и о чем говорят изрядно «набравшиеся» гости».

За столом с Черчиллем и Рузвельтом. (ww2today.com)

Конев, Каганович и Молотов тоже вспоминали, что нап?