Какие продукты называются безопасными

Ñîñòîÿíèå ïèòàíèÿ íàñåëåíèÿ, êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðàìè, èìåþùèìè âàæíåéøåå -çíà÷åíèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.

ïîñëåäíèå ãîäû óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå çäîðîâîìó ïèòàíèþ, ñîñòàâëÿþùåé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ è áåçîïàñíîñòü ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ – áèîëîãè÷åñêàÿ, õèìè÷åñêàÿ, ðàäèàöèîííàÿ.

Áåçîïàñíîñòü ïèùåâîé ïðîäóêöèè – ýòî ñîñòîÿíèå ïèùåâîé ïðîäóêöèè, ñâèäåòåëüñòâóþùåå îá îòñóòñòâèè íåäîïóñòèìîãî ðèñêà, ñâÿçàííîãî ñ âðåäíûì âîçäåéñòâèåì íà ÷åëîâåêà è áóäóùèå ïîêîëåíèÿ.

Âðåäíîå âîçäåéñòâèå íà ÷åëîâåêà îêàçûâàþò ôàêòîðû, ñâÿçàííûõ ñ íàëè÷èåì â ïèùåâîé ïðîäóêöèè çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ (êîíòàìèíàíòîâ): ðàäèîíóêëèäîâ, òîêñèíîâ, áîëåçíåòâîðíûõ îðãàíèçìîâ, ñîçäàþùèõ óãðîçó æèçíè èëè çäîðîâüþ ÷åëîâåêà

Ê êîíòàìèíàíòàì ïèùè â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòíîñèòñÿ äîñòàòî÷íî áîëüøîé ñïåêòð âåùåñòâ õèìè÷åñêîé (òîêñè÷íûå ýëåìåíòû, ïåñòèöèäû, íèòðîçîàìèíû, ïîëèõëîðèðîâàííûå áèôåíèëû è ò.ä.), áèîëîãè÷åñêîé (ïëåñíåâûå ìèêðîñêîïè÷åñêèå ãðèáû è ìèêîòîêñèíû, áàêòåðèè è áàêòåðèàëüíûå òîêñèíû, äðîææè, òîêñèíû ìîðåïðîäóêòîâ è ïð.) è ôèçè÷åñêîé ïðèðîäû, ïðè ýòîì íà îäíî èç ïåðâûõ ìåñò âûõîäÿò ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå ðèñêè.

Êðîìå òîãî, ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé è íîâûõ ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïèòàíèåì.

Òàêèì îáðàçîì, áåçîïàñíîñòü ïèùåâîé ïðîäóêöèè äîëæíà îáåñïå÷èâàòüñÿ ïî âñåé öåïè åå æèçíåííîãî öèêëà: âûðàùèâàíèå ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ, ïðîèçâîäñòâî, òðàíñïîðòèðîâàíèå, õðàíåíèå è ðåàëèçàöèÿ.

ñîâðåìåííûõ ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê ñòðîãèé ïðîèçâîäñòâåííûé êîíòðîëü, ïðîâîäèìûé èçãîòîâèòåëåì ïèùåâîé ïðîäóêöèè ñ îïðåäåëåíèåì ïîòåíöèàëüíûõ ðèñêîâ çàãðÿçíåíèÿ êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, òàê è ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð çà åå áåçîïàñíîñòüþ.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê èíôîðìàöèè äëÿ ïîòðåáèòåëÿ

Èçãîòîâèòåëü (ïðîäàâåö) îáÿçàí ñâîåâðåìåííî ïðåäîñòàâëÿòü ïîòðåáèòåëþ íåîáõîäèìóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ, îáåñïå÷èâàþùóþ âîçìîæíîñòü èõ ïðàâèëüíîãî âûáîðà.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà íåïîñðåäñòâåííî ñ ïèùåâûì ïðîäóêòîì òåêñòîì è / èëè ìàðêèðîâêîé íà óïàêîâêå (ïîòðåáèòåëüñêîé òàðå), ýòèêåòêå, êîíòðýòèêåòêå, ÿðëûêå, ëèñòå – âêëàäûøå ñïîñîáîì, ïðèíÿòûì äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ.

Òåêñò íà óïàêîâêå (ïîòðåáèòåëüñêîé òàðå), ýòèêåòêå, êîíòðýòèêåòêå, ÿðëûêå, ëèñòå – âêëàäûøå è íàäïèñè â ìàðêèðîâêå íàíîñÿò íà ðóññêîì ÿçûêå, à äîïîëíèòåëüíî ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà – íà ãîñóäàðñòâåííûõ ÿçûêàõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðîäíûõ ÿçûêàõ íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òåêñò è íàäïèñè ìîãóò áû òü ïðîäóáëèðîâàíû íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ.

Èíôîðìàöèÿ, ïðèâîäèìàÿ â òåêñòå íà óïàêîâêå (ïîòðåáèòåëüñêîé òàðå), ýòèêåòêå, êîíòðýòèêåòêå, ÿðëûêå èëè ëèñòå – âêëàäûøå, äîëæíà áûòü îäíîçíà÷íî ïîíèìàåìîé, ïîëíîé è äîñòîâåðíîé, ÷òîáû ïîòðåáèòåëü íå ìîã áûòü îáìàíóò èëè ââåäåí â çàáëóæäåíèå îòíîñèòåëüíî ñîñòàâà, ñâîéñòâ, ïèùåâîé öåííîñòè, ïðèðîäû, ïðîèñõîæäåíèÿ, ñïîñîáà èçãîòîâëåíèÿ è óïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå äðóãèõ ñâåäåíèé, õàðàêòåðèçóþùèõ ïðÿìî èëè êîñâåííî êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü ïèùåâîãî ïðîäóêòà, è íå ìîã îøèáî÷íî ïðèíÿòü äàííûé ïðîäóêò çà äðóãîé, áëèçêèé ê íåìó ïî âíåøíåìó âèäó èëè îðãàíîëåïòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì.

Ïèùåâîé ïðîäóêò äîëæåí èìåòü ìàðêèðîâêó, ñîäåðæàùóþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

1. Íàìåíîâàíèå ïðîäóêòà.

2. Èñïîëüçîâàíèå â íàèìåíîâàíèè ïðîäóêòà òàêèõ òåðìèíîâ, êàê “ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé”, “ñâåæèé”, “èçãîòîâëåííûé ïî-äîìàøíåìó”, “âûðàùåííûé ñ èñïîëüçîâàíèåì òîëüêî îðãàíè÷åñêèõ óäîáðåíèé”, “âûðàùåííûé áåç ïðèìåíåíèÿ ïåñòèöèäîâ”, “âûðàùåííûé áåç ïðèìåíåíèÿ ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé”, “âèòàìèíèçèðîâàííûé”, “áåç êîíñåðâàíòîâ”, “çäîðîâüå”, “ëå÷åáíûé”, “äèåòè÷åñêèé” è äðóãèõ, èìåþùèõ ðåêëàìíûé õàðàêòåð, äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïðè óêàçàíèè íîðìàòèâíîãî äîêóìåíòà, ïîçâîëÿþùåãî îñóùåñòâèòü èäåíòèôèêàöèþ óêàçàííûõ ñâîéñòâ ïðîäóêòà èëè äàþùåãî ÷åòêîå îïðåäåëåíèå òåðìèíà, è / èëè ïðè ïîäòâåðæäåíèè êîìïåòåíòíûìè îðãàíàìè.

3. Íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) èçãîòîâèòåëÿ, óïàêîâùèêà, ýêñïîðòåðà è èìïîðòåðà ïðîäóêòà, íàèìåíîâàíèå ñòðàíû è ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ åñëè èçãîòîâèòåëü ïðîäóêòà íå ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî óïàêîâùèêîì, ýêñïîðòåðîì, òî, êðîìå èçãîòîâèòåëÿ è åãî àäðåñà, äîëæíû áûòü óêàçàíû óïàêîâùèê, ýêñïîðòåð è èõ àäðåñà.

4. Äàòà èçãîòîâëåíèÿ è äàòà óïàêîâêè (ðàñôàñîâêè) ïðîäóêòà.

5. Ñðîê ãîäíîñòè èëè ñðîê õðàíåíèÿ ïðîäóêòà

6. Ìàññà íåòòî, îáúåì èëè êîëè÷åñòâî ïðîäóêöèè.

7. Ñîñòàâ ïðîäóêòà (ñïèñîê èíãðåäèåíòîâ ïðèâîäÿò äëÿ âñåõ ïðîäóêòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîêîìïîíåíòíûõ. Ñïèñêó èíãðåäèåíòîâ äîëæåí ïðåäøåñòâîâàòü çàãîëîâîê “Ñîñòàâ”, ïîñëå ÷åãî äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí èõ ïåðå÷åíü â ïîðÿäêå óìåíüøåíèÿ ìàññîâîé äîëè â ðåöåïòóðå ïðîäóêòà.Ïðè óêàçàíèè ïèùåâûõ äîáàâîê ïðèìåíÿþò èõ ãðóïïîâîå íàèìåíîâàíèå è èíäåêñ ñîãëàñíî Ìåæäóíàðîäíîé öèôðîâîé ñèñòåìå (1NS) èëè Åâðîïåéñêîé öèôðîâîé ñèñòåìå (Å).

8. Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ (äëÿ òîâàðîâ, äëÿ êîòîðûõ óñòàíîâëåíû îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì õðàíåíèÿ)

9. Îáîçíà÷åíèå íîðìàòèâíîãî èëè òåõíè÷åñêîãî äîêóìåíòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èçãîòîâëåí ïðîäóêò

Ïîòðåáèòåëÿì ïðè ïðèîáðåòåíèè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ íåîáõîäèìî çíàòü ñëåäóþùèå ïðàâèëà:

– Ïðîäóêòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿ ïî âíåøíåìó âèäó, îðãàíîëåïòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì, íå äîëæíû èìåòü ïðèçíàêîâ ìèêðîáèîëîãè÷åñêîé ïîð÷è, õàðàêòåðíûõ äëÿ ñêîðîïîðòÿùèõñÿ ïðîäóêòîâ – ïëåñíåâåíèå, áðîæåíèå, îñëèçíåíèå. çàâåòðåííîñòü;

– Õðàíåíèå ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðàìåòðàõ òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè;

– Íåäîïóñòèìà ðåàëèçàöèÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ ïî èñòå÷åíèå ñðîêà ãîäíîñòè; ïðîäàæà ðàçíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè (ñûðîé, ãîòîâîé) äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ íà ðàçíûõ òîðãîâûõ ìåñòàõ, ðàçíûìè ïðîäàâöàìè, íà ðàçíûõ âåñàõ.

Óïàêîâêà ÿâëÿåòñÿ âàæíîé è íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ãîòîâîé ïðîäóêöèè. Åñëè îíà ïîâðåæäåíà, íàäïèñè íà íåé íå÷åòêèå, ñìàçàííûå, íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü äàòó èçãîòîâëåíèÿ è ñðîê ãîäíîñòè ïðîäóêòà, òî ñóùåñòâóåò áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî âû ïðèîáðåòåòå íåêà÷åñòâåííûé ïðîäóêò, ïîýòîìó ëó÷øå åãî íå ïîêóïàòü.

Ïðè îòñóòñòâèè ïîòðåáèòåëüñêîé óïàêîâêè ïîòðåáèòåëü èìååò ïðàâî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ïðîäóêòå è åãî èçãîòîâèòåëå ñ òðàíñïîðòíîé òàðû, êîòîðàÿ äîëæíà õðàíèòüñÿ â ïðåäïðèÿòèè òîðãîâëè äî êîíöà ðåàëèçàöèè òîâàðà.

Ïèùåâûå ïðîäóêòû íåïðîìûøëåííîãî èçãîòîâëåíèÿ, ðåàëèçóåìûå íà ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðûíêàõ, ïîäëåæàò ïðîäàæå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû ñ âûäà÷åé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âåòåðèíàðíîãî ñâèäåòåëüñòâà (ñïðàâêè) óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, êîòîðîå äîëæíî áûòü ïðåäúÿâëåíî ïîêóïàòåëþ ïî åãî òðåáîâàíèþ.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñîìíåíèÿ â êà÷åñòâå èëè ïðîèñõîæäåíèè ïðîäóêöèè ïðîäàâåö îáÿçàí ñâîåâðåìåííî ïðåäîñòàâèòü ïîòðåáèòåëþ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå áåçîïàñíîñòü òîâàðà. Äîêóìåíòàìè ïîäòâåðæäàþùèå áåçîïàñíîñòü ïðîäóêöèè ÿâëÿþòñÿ: ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ èëè äåêëàðàöèÿ î ñîîòâåòñòâèè; ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè; äîêóìåíòû âåòåðèíàðíîé ñëóæáû íà ïðîäóêöèþ æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

ïóáëèêàöèè ÂÎÇ “Ïÿòü âàæíåéøèõ ïðèíöèïîâ áåçîïàñíîãî ïèòàíèÿ” äàåòñÿ ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî äëÿ ïðîäàâöîâ è ïîòðåáèòåëåé â îáëàñòè îáðàáîòêè è ïîäãîòîâêè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ:

Ïðèíöèï 1 :Õðàíèòå ïðîäóêòû â ÷èñòîòå

Ïðèíöèï 2: Îòäåëÿéòå ñûðûå ïðîäóêòû îò ïðîäóêòîâ, ïîäâåðãøèõñÿ òåïëîâîé îáðàáîòêå

Ïðèíöèï 3: Ïîäâåðãàéòå ïðîäóêòû òùàòåëüíîé òåïëîâîé îáðàáîòêå

Ïðèíöèï 4: Òåïëîâàÿ îáðàáîòêà ïðîâîäèòñÿ ïðè íåîáõîäèìîé òåìïåðàòóðå

Ïðèíöèï 5: Ïîëüçóéòåñü áåçîïàñíîé âîäîé è áåçîïàñíûìè ñûðûìè ïðîäóêòàìè.

Òàêèì îáðàçîì, òîëüêî êîìïëåêñíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû, âêëþ÷àþùèå ñîáëþäåíèå âñåõ ïðàâèë è íîðì ïðîèçâîäèòåëåì, îñóùåñòâëåíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ íà âñåõ ýòàïàõ ïðîèçâîäñòâà, êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè, ðåàëèçóåìîé â òîðãîâóþ ñåòü, ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü è íàäçîð, ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû íà óðîâíå ïîòðåáèòåëÿ, ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ïðåäóïðåäèòü ðàçâèòèå çàáîëåâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïèòàíèåì

Источник

Под безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие опасности для здоровья человека при их употреблении, как с точки зрения острого негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые инфекции), так и с точки зрения опасности отдаленных последствий (канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие). Иными словами, безопасными можно считать продукты питания, не оказывающие вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье настоящего и будущих поколений.

С продуктами питания в организм человека могут поступать значительные количества веществ, опасных для его здоровья. Поэтому остро стоят проблемы, связанные с повышением ответственности за эффективность контроля качества пищевых продуктов, гарантирующих их безопасность для здоровья потребителя.

В начале 70-х г.г. была разработана концепция критической контрольной точки при анализе опасного фактора (ККТАОФ), которая призвана обеспечить безопасность пищевых продуктов. Главные принципы, лежащие в сути этой концепции, свидетельствуют о том, что основной акцент должен быть сделан на предупредительный контроль «критических моментов» в производстве продовольствия, а не на проверку готовой продукции. Согласно концепции ККТАОФ ответственность за определение критических точек в технологии производства безопасных пищевых продуктов возлагается на производителей.

Выявление ККТАОФ складывается из двух основных операций.

Операция 1. Выявление опасных факторов и определение контрольных мер. При этом необходимо изучить следующие важные обстоятельства:

– состав используемого сырья и компонентов, а также параметра, которые могут оказывать влияние на безопасность и стойкость продукта;

– параметры и условия процесса производства, влияющие на опасные факторы или их создающие;

– защита от повторного загрязнении я химическими веществами и микроорганизмами (целостность, проницаемость и безопасность упаковки);

– использование в потребительской практике (размораживание, подогревание, варка и т.п.);

– группы риска (система общественного питания, дети, пожилые люди, лица с нарушениями иммунной системы, другие категории больных).

Операция 2. Установление критических контрольных точек. При этом необходимо для каждого опасного фактора на каждой стадии ответить на следующие вопросы:

– может ли изучаемый опасный фактор появиться в продукте из сырья или при его переработке, и на каком уровне (допустимом или недопустимом)?

– имеет ли состав сырья или рецептура продукта решающее значение для безопасности продукта?

– имеет ли состав сырья или рецептура продукта решающее значение для безопасности продукта?

– обеспечивает ли технологический процесс безопасность готового продукта за счет снижения уровня опасного фактора или за счет предотвращения его возрастания до опасного уровня?

Кроме названных двух основных операций ККТАОФ включает также спецификацию, систему мониторинга, системы устранения недостатков и проверки.

Токсичные элементы (в частности тяжелые металлы) составляют обширную и весьма опасную в токсикологическом отношении группу веществ. Обычно рассматривают 14 элементов: Hg, Pb, Cd, As, Sb, Sn, Zn, Al, Be, Fe, Cu, Ba, Cr, Tl.

Современные методы обнаружения и определения содержания микотоксинов в пищевых продуктах и кормах включают скрининг – методы – количественные аналитические и биологические методы.

Скрининг – методы отличаются быстротой и удобны для проведения серийных анализов, позволяют быстро и надежно разделять загрязненные и незагрязненные образцы. К ним относятся такие широко распространенные методы, как миниколоночный метод определения афлатоксинов, охратоксина А и зеараленона; методы тонкослойной хроматографии (ТСХ-методы) для одновременного определения до 30 различных микотоксинов, флуоресцентый метод определения зерна, загрязненного афлатоксинами, и некоторые другие.

Количественные аналитические методы определения микотоксинов представлены химическими, радиоиммунологическим и иммуноферментными методами. Химические методы являются в настоящее время наиболее распространенными.

Консерванты – это вещества, подавляющие развитие микроорганизмов и применяемые для предотвращения порчи продуктов. В больших концентрациях эти вещества опасны для здоровья, поэтому Минздравом России определены предельно допустимые количества их в продуктах и установлена необходимость контроля за их содержанием.

Определение диоксида серы. В ГОСТе описаны два метода определения: дистилляционный и йодометрический.

Дистилляционный метод с предварительной отгонкой диоксида серы применяется при определении малых количеств вещества, а также при арбитражных анализах; йодометрический, сравнительно простой, но менее точный метод, используют при определении диоксида серы с массовой долей его в продукте более 0,01%.

Дистилляционный метод основан на вытеснении свободного и связанного диоксида серы из продукта ортофосфорной кислотой и перегонке в токе азота в приемники с пероксидом водорода, где диоксид серы окисляется до серной кислоты. Количество полученной серной кислоты определяют ацидометрически – титрованием раствором гидроксида натрия или комплексонометрически – титрованием раствором трилона Б в присутствии эриохрома черного Т.

Йодометрический метод заключается в высвобождении связанного диоксида серы при обработке щелочью вытяжки из навески продукта с последующим оттитровыванием раствором йода. По количеству израсходованного на титрование йода определяют общее количество диоксида серы.

При определении сорбиновой кислоты используют либо спектрофотометрический, либо фотоколориметрический метод. Оба метода основаны на отгонке сорбиновой кислоты из навески анализируемого продукта в токе пара с последующим определением ее либо путем измерения оптической плотности отгона на спектрофотометре, либо после получения цветной реакции – на фотоэлектроколориметре.

Среди тяжелых металлов наиболее опасны свинец, кадмий, ртуть и мышьяк.

Поскольку металлы в пищевых продуктах находятся в связанном состоянии, непосредственное их определение невозможно. Поэтому первоначальной задачей химического анализа тяжелых металлов является удаление органических веществ – минерализация (озоление) рекомендуется при определении Cu, Pb, кадмия, Zn, Fe, мышьяка.

Для определения содержания Cu, кадмия и Zn используют метод полярографии.

Для олова – фотометрический метод, который основан на измерении интенсивности желтой окраски раствора комплексного соединения с кверцетином. Для определения используют минерализат, полученный мокрой минерализацией навески пробы продукта массой 5-10 г.

Также фотометрические методы исследования применяют при определении Cu, Fe, мышьяка.

Для определения ртути применяют колориметрический или атомно-абсорбционный метод, который основан на окислении ртути в двухвалетный ион в кислой среде и восстановлении ее в растворе до элементного состояния под воздействием сильного восстановителя.

Источник

Накануне Нового года стало известно, что в России могут ввести штрафы за ложную маркировку товаров по ГОСТу. Но не всегда производители идут на откровенный обман, чаще они используют рекламные уловки, отвлекая покупателя от главного – внимательного прочтения этикетки. На что же стоит прежде всего обращать внимание, приобретая продукты питания?

Манипулировать хорошим отношением покупателя к ГОСТам производители научились уже давно. Однако надпись «ГОСТ» на продукте парадоксальным образом может оказаться правдой, при этом сам продукт может быть сделан не по стандарту. Как такое возможно? Всё просто. Производители указывают ГОСТ, который, например, относится к упаковке продукта, а не к его составу. Это, кстати, легко проверить по номеру указанного стандарта.

Помимо эксплуатации темы ГОСТов производители используют множество уловок и способов для введения потребителя в заблуждение, расхваливая свой вовсе не натуральный, не полезный и, возможно, не очень безопасный продукт. Соблюдая всего несколько простых правил, вы сможете исключить из своего меню менее качественную и менее натуральную пищу.

Правило первое

Главное правило, которое важно помнить всем, что у надписей на упаковке есть несколько назначений. И проинформировать потребителя о составе товара – только одно из них. Также для любого производителя важно привлечь внимание потребителя и простимулировать его сделать покупку. Именно рекламная часть упаковки часто и сбивает с толку покупателя, убеждая его в натуральности или необычайной полезности продукта. А ведь если внимательно прочитать его состав, можно узнать много интересного.

Например, производители молочных продуктов в рекламных роликах утверждают, что их продукты не содержат сухого молока и делаются, как у бабушки в деревне. Однако на полке в магазине можно встретить две упаковки сметаны или творога одного и того же производителя, на которых мелкими буками указано, что такая-то цифра или буква в коде означает, из какого молока произведён продукт – из восстановленного сухого или из свежего. Часть продукции, действительно, делается из свежего молока, но далеко не вся, о чём, конечно, не говорится в рекламе. Покупатель же часто берёт товар по привычке, не разбираясь, сухое это молоко или нет.

Правило второе

Качественный, «настоящий» продукт должен называться нормальным, а не выдуманным или «народным» словом.

Качественный, «настоящий» продукт должен называться нормальным, а не выдуманным или «народным» словом. Фото: АГН “Москва”

Качественный, «настоящий» продукт должен называться нормальным, а не выдуманным или «народным» словом. Фото: АГН “Москва”

Обращали ли вы внимание, что часть кисломолочных продуктов лежат в магазинах не в холодильнике, а на обычных полках? Как правило, это десерты или так называемые йогуртеры, йогуртные продукты или фругурты. В их составе нет живых бактерий, ради которых эти продукты обычно и покупают. Пользы от них нет никакой, это просто довольно калорийная сладкая смесь с массой добавок.

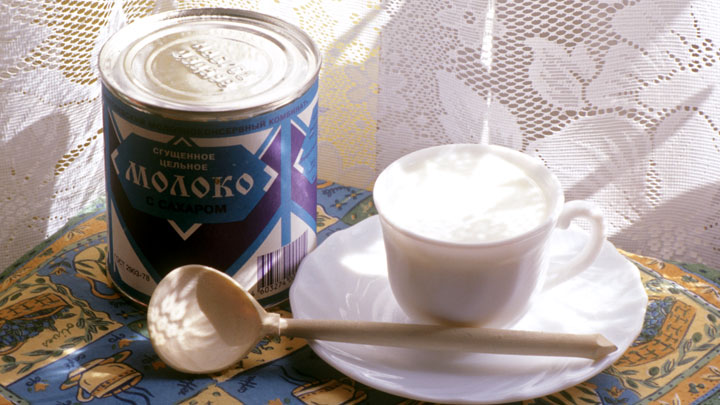

Удивительные метаморфозы происходят и со сгущённым молоком. Вряд ли кто-то задумался бы о разнице между продуктом с таким названием и пачкой с надписью «сгущёнка», но это совершенно разные товары. В «сгущёнке», помимо молока, содержится заменитель молочного жира и различные добавки. Правда, если, не глядя на этикетку, обратить внимание на цену последней, которая значительно ниже стоимости нормального сгущённого молока, становится понятно, что какая-то разница между ними всё же есть.

Удивительные метаморфозы происходят и со сгущённым молоком. Фото: Evguenii Matveev / Globallookpress

Удивительные метаморфозы происходят и со сгущённым молоком. Фото: Evguenii Matveev / Globallookpress

Правило третье

На этикетке должно быть указано точное наименование, как минимум, основных компонентов и не должно быть слов «заменитель» и «эквивалент».

Удешевление производства при желании сохранить широкую продуктовую линейку приводит к изменению в составе очень многих продуктов, в том числе кондитерских изделий. Например, на них вместо обозначения «подсолнечное масло» или какое-либо другое конкретное масло, появились слова «масло растительное» или «растительные жиры». Чаще всего это пальмовое масло. О свойствах последнего есть множество противоречивых данных, видов этого масла тоже немало. Ясно одно: потребитель никогда не узнает, насколько качественное масло добавлено в продукт.

Уже почти нормой стало заменять натуральное масло какао его эквивалентом. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress

Уже почти нормой стало заменять натуральное масло какао его эквивалентом. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress

Хитрят производители не только с пальмовым маслом. Уже почти нормой стало заменять натуральное масло какао его эквивалентом. Чаще всего такой компонент присутствует в шоколадных конфетах, печеньях, зефире и вафельных тортиках. Надо ли объяснять, что к какао-бобам такой продукт не имеет никакого отношения? Однако на его стоимости это не отражается.

Говоря о безопасности и натуральности продуктов, нельзя обойти вниманием мясные изделия. Ещё 15 лет назад была попытка принять в России закон, аналогичный европейскому, по которому производитель был бы обязан указывать количество мяса на этикетке продукта в процентах к объёму. Но это предложение законодатели отмели ещё на стадии законопроекта. Потребителю остаётся полагаться только на свой вкус и чутье и всё-таки читать состав. В нём должны быть указаны конкретные виды мяса.

Например, свинина или говядина. До сих пор в сосисках, пельменях и другой продукции используется мясо птицы механической обвалки, то есть костная масса. Мясом это не является, но продукты из него или с их добавлением продаются как мясные.

По-прежнему часто в мясных продуктах присутствует растительный белок или другие наполнители, точный состав которых производитель не сообщает, это также позволяет снизить количество натурального мяса. Такие продукты лучше не покупать, так как своих денег они, как правило, не стоят, а польза от них весьма сомнительна.

До сих пор в сосисках, пельменях и другой продукции используется мясо птицы механической обвалки, то есть костная масса. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Globallookpress

До сих пор в сосисках, пельменях и другой продукции используется мясо птицы механической обвалки, то есть костная масса. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Globallookpress

Правило четвёртое

Надпись «натуральный», «органик», «эко», «выращено на натуральных кормах» или любая другая подобная им должна быть подтверждена соответствующей маркировкой, форма которой строго регламентируется.

Настоящий экопродукт должен быть произведён по строгому стандарту и сертифицирован, в основе сертификации лежит система государственного стандарта, которую частные агентства, ставящие дополнительный знак, могут даже ужесточить. Товары, соответствующие этим стандартам, производятся и в России. При этом своя, национальная государственная система экосертификации в России сейчас только создаётся, её наличие предусматривает вступающий в силу с января закон «Об органической продукции».

Есть на полках в супермаркетах и продукция с экомаркировкой по стандарту США – USDA organic. Фото: Philip Rozenski / Shutterstock.com

Есть на полках в супермаркетах и продукция с экомаркировкой по стандарту США – USDA organic. Фото: Philip Rozenski / Shutterstock.com

Пока в продаже можно встретить товары с маркировкой в виде зелёного листка со звёздочками – это официальный знак соответствия экостандарту Европейского союза, также есть на полках в супермаркетах и продукция с экомаркировкой по стандарту США – USDA organic и рядом других знаков, которым доверяют потребители во всём мире.

В России развиваются и другие системы сертификации, их создатели стремятся помочь потребителю быть уверенным, как минимум, в безопасности продукта – соблюдении технологии производства, отсутствии вредных примесей. Если вы видите на продукте не просто рекламное заявление, а знак соответствия какому-то стандарту, в Сети всегда можно найти пояснения, что такая маркировка конкретно означает.

Правило пятое

Упаковка. Обращайте внимание на упаковку. Чем меньше упаковки, тем лучше. До сих пор некоторые крупные производители расфасовывают свои продукты в опасный и малопригодный для пищевых продуктов пластик ПВХ, который может быть обозначен как треугольник с цифрой «три» внутри или буквами PVC. Не покупайте зелень и скоропортящиеся продукты в закрытых пластиковых контейнерах, срок их хранения таким образом значительно увеличивается, а витамины и польза стремятся к нулю.

Будьте внимательны и удачных вам покупок в новом году!

Источник