Какие свойства биогеоценоза поддерживаются

Биогеоценоз и экосистема

Определение 1

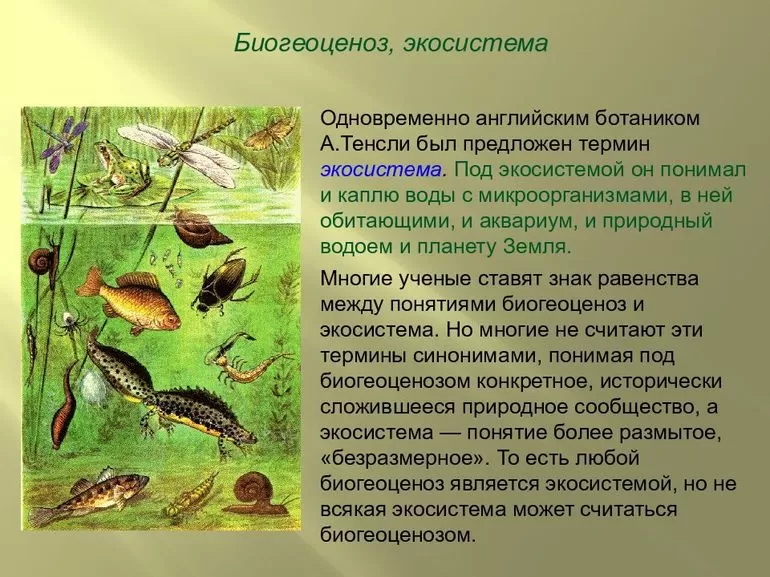

Термин «биогеоценоз» в бывшем СССР и в современной России нередко употребляется как синоним «экосистема». За рубежом термин «биогеоценоз» вообще не используется. Впервые определение экосистемы было дано английским ботаником А. Тенсли в 1935 году. Оно сохранилось по принципу приоритета во всем мире, кроме бывшего СССР и теперешней России, где часто используется термин «биоreоценоз», предложенный В.Н. Сукачевым в 1942 году и первоначально обозначавший фактически то же, что и термин «экосистема».

Название термина свидетельствует, что В.Н. Сукачев, в отличие от А. Тенсли, ведущим компонентом экосистемы считал абиотическую среду. В его более поздних работах это отличие подчеркивалось еще более явно.

При параллельном использовании двух близких терминов, несмотря на их первоначально почти полную идентичность, стали появляться тонкие смысловые отличия. В термине «биогеоценоз» сделан особый акцент на роль абиотических факторов, таким образом, данный термин особо подчеркивает роль неорганического компонента в сообществе (ценоз) среды и обитающих в ней организмов. В.Н. Сукачев был основателем особого направления в отечественной экологии – биогеоценологии. Исходно он, как и А. Тенсли, специализировался в ботанической экологии – фитоценологии. Это отнюдь не случайно, ведь именно распределение растительности наиболее тесно связано с абиотическими факторами, тогда как животные, в силу своей подвижности, проявляют свою зависимость от неорганической среды не столь наглядно.

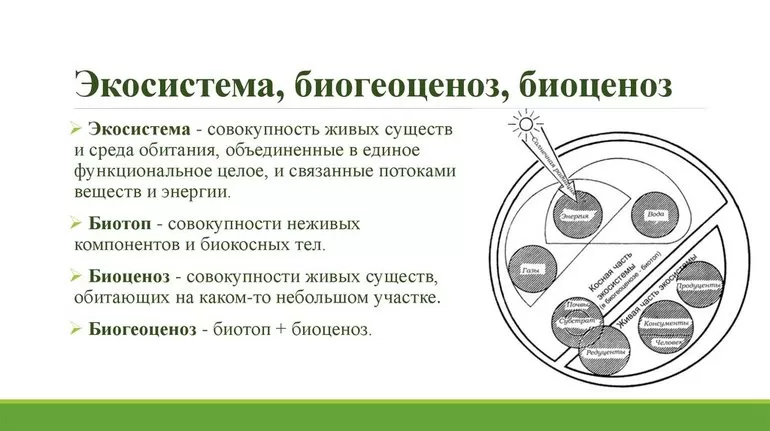

В настоящее время термины «биогеоценоз» и «экосистема» при весьма существенном сходстве имеют и определенные смысловые отличия. Понятие биогеоценоза предполагает определенную территориальную приуроченность, а также достаточно большую пространственную протяженность сообщества. Так, мы можем говорить о биогеоценозе леса, степи, постоянно существующего водоема, однако выражение «биогеоценоз гниющего древесного ствола», или «биогеоценоз дождевой лужи» не является правильным. В то же время, эти объекты вполне можно с небольшой натяжкой назвать экосистемами.

Как известно, все биологические макросистемы в той или иной мере являются открытыми, т.е. для них характерен некоторый обмен веществом и энергией с соседними макросистемами. Однако их «открытость» неодинакова, чем больше территориальная протяженность системы, тем более самостоятельной она становится в плане круговорота веществ. На этой тенденции и базируется основное отличие понятий биогеоценоза и экосистемы. Можно сказать, что экосистемы достаточно высокого ранга, включающие в качестве подсистем более мелкие экосистемы, могут называться биогеоценозами, при условии, что они занимают значительную территорию и обладают качественной спецификой круговорота веществ.

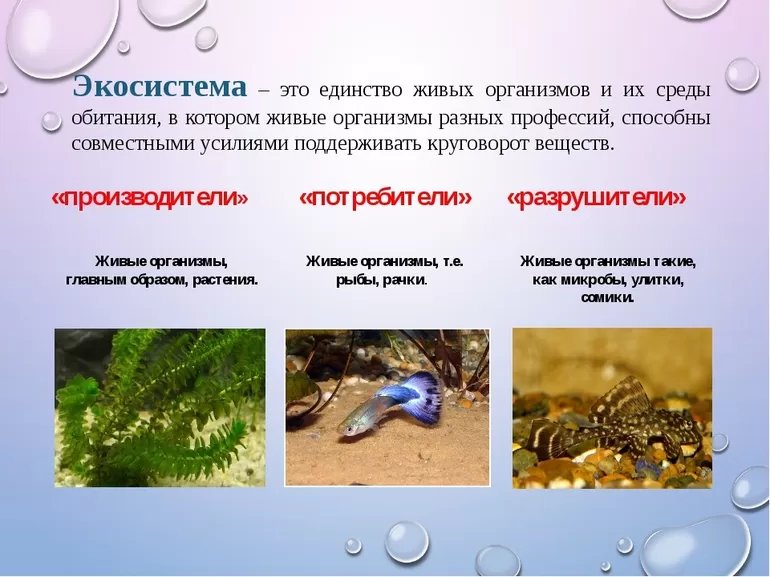

Кроме того, термин «биогеоценоз» употребляют обычно только в отношении естественных природных сообществ, тогда как под экосистемой может пониматься и искусственно созданное сообщество. Например, аквариум может служить моделью экосистемы, но не биогеоценоза. Для обозначения созданных человеком сообществ применяют термины – «агроценоз», «урбоценоз» и др.

Таким образом, термин «биогеоценоз» уже термина «экосистема» и представляет ее частный случай.

Свойства биогеоценозов

Биогеоценозы характеризуются рядом свойств, благодаря которым могут существовать долгое время без принципиальных изменений внутренней структуры. В число этих свойств входят способность к самовоспроизводству, устойчивость, способность к саморегуляции и саморазвитию (включая сукцессию).

Самовоспроизводство – свойство биогеоценоза осуществлять из года в год один и тот же биологический круговорот веществ и поток энергии. Это свойство обеспечивается относительным постоянством структуры и видового состава биогеоценоза, а также относительной стабильностью основных абиотических факторов. Все происходящие в биогеоценозе процессы направлены на устойчивое воспроизведение его как единого целого.

Устойчивость – свойство биогеоценоза противостоять изменениям, вызванным внешними воздействиями на него. Это свойство обеспечивается высоким биологическим разнообразием, многообразными межвидовыми биотическими связями и взаимозаменяемостью видов.

Саморегуляция – свойство биогеоценоза восстанавливать динамическое равновесие и специфику внутренних связей после их нарушения при природном или антропогенном воздействии. Биогеоценозы являются открытыми, неравновесными, самовоспроизводящимися, саморегулирующимися и саморазвивающимися активными природными образованиями с системной организацией.

Саморазвитие – свойство биогеоценозов осуществлять циклические и поступательные изменения своей структуры и функционирования. Циклические изменения определяются периодическими колебаниями интенсивности абиотических факторов и зависящими от них биоритмами организмов. В природе свойство саморазвития обычно доступно для наблюдения на примере сукцессий, т. е. естественного изменения структуры сообществ во времени под влиянием некоторых факторов среды и внутренних закономерностей развития.

Замечание 1

По мере развития биогеоценоза обычно происходит увеличение и изменение числа видов, прирост биомассы и увеличение продуктивности и расходов на дыхание. В естественных условиях этот процесс протекает в масштабах геологического времени.

Источник

Автором учения о биогеоценозах был советский ученый В. Н. Сукачев. Под этим термином он подразумевал совокупность живых организмов и факторов неживой природы, которые расположены на определенной территории. Любой биогеоценоз связан с конкретным участком суши, то есть зависит от растительного сообщества.

Отличие биогеоценоза от агроценоза, биоценоза и экосистемы

Под агроценозом подразумевают искусственную экосистему, которая была создана людьми. Она, в отличие от биогеоценоза, не имеет устойчивых связей. Каждое естественное природное сообщество формировалось на протяжении столетий. На его развитие оказывал влияние естественный отбор. Поля и плантации, созданные человеком, подчиняются искусственному отбору. С помощью людей агроценозы получают дополнительную энергию, в то время как биогеоценозы существуют за счет солнечной энергией.

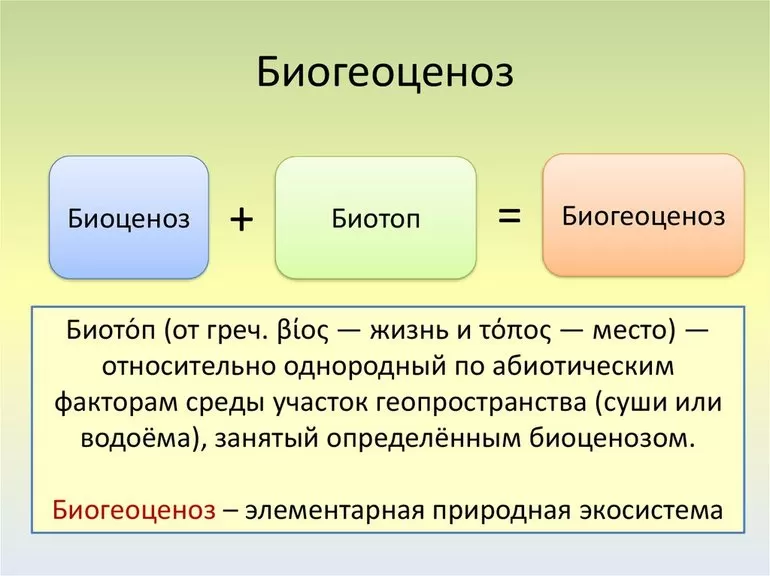

Биоценозом называют совокупность живых организмов, которые населяют определенное пространство. Это может быть не только участок суши, но и водоем. Понятие биогеоценоза гораздо шире, оно включает в себя биоценоз и факторы окружающей среды.

Термин “экосистема” придумал английский ботаник А. Тенсли. Он гораздо шире, чем биогеоценоз и агроценоз. Оба понятия тождественны, если речь идет о лесах, лугах или полях. Природные сообщества, в которых невозможно выделить фитоценоз, попадают под определение экосистемы. Каждый биогеоценоз является экосистемой, но не каждая экосистема соответствует биогеоценозу.

Свойства биогеоценоза

Основными свойствами биогеоценоза являются:

- Целостность. Солнечная энергия и питательные вещества обеспечивают все живые организмы. Неиспользованная пища переносится во внешнюю среду, возвращаясь в круговорот веществ, который происходит непрерывно;

- Устойчивость. Сложившийся биогеоценоз способен выдержать испытания внешней среды;

- Саморегуляция. Поддерживание определенного количества живых существ в разных пищевых цепях и сетях;

- Самовоспроизводство. Способность организмов к размножению и воссозданию популяций;

- Изменение. Явления, связанные с чередованием времен года, влияют на численный состав организмов.

Показатели биогеоценоза

Существует три показателя биогеоценоза. Под видовым разнообразием понимают совокупность всех групп организмов. Если какое-то звено в цепи питания будет нарушено, то пострадает вся система. Плотность популяции напрямую зависит от обеспеченности питанием. На продуктивность биогеоценоза влияет биомасса, живое вещество во всех растительных и животных группах.

Структура биогеоценоза

Видовой состав систем всегда различен. На него влияет поступление и распределение света, состав почвы и климатические условия. Ученые рассматривают несколько структур:

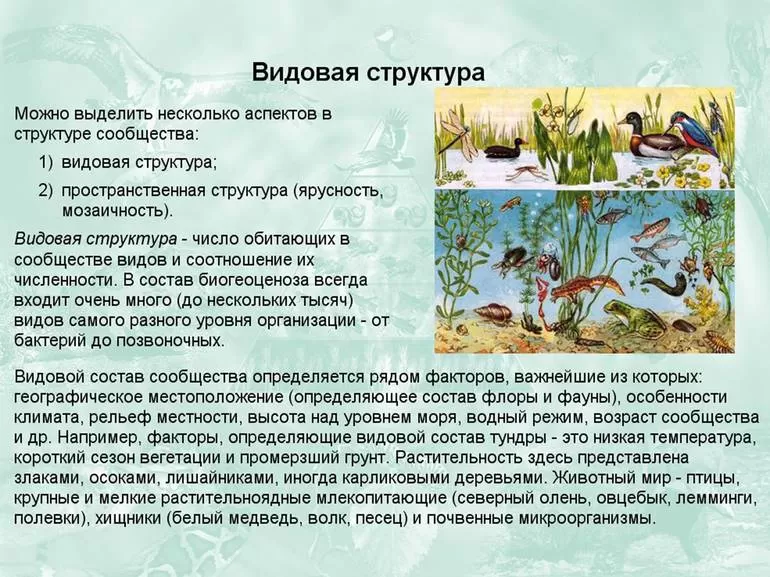

- Видовая. Она предполагает разнообразие живых организмов, их состав и количество. Сокращение одного вида носит угрозу существованию биогеоценоза.

- Пространственная. Популяции распространяются по ярусам, в зависимости от своих потребностей. Чаще всего ярусность определяется растениями. Животные способствуют распространению семян и пыльцы.

- Экологическая. Соотношение живых существ зависит от неорганической среды.

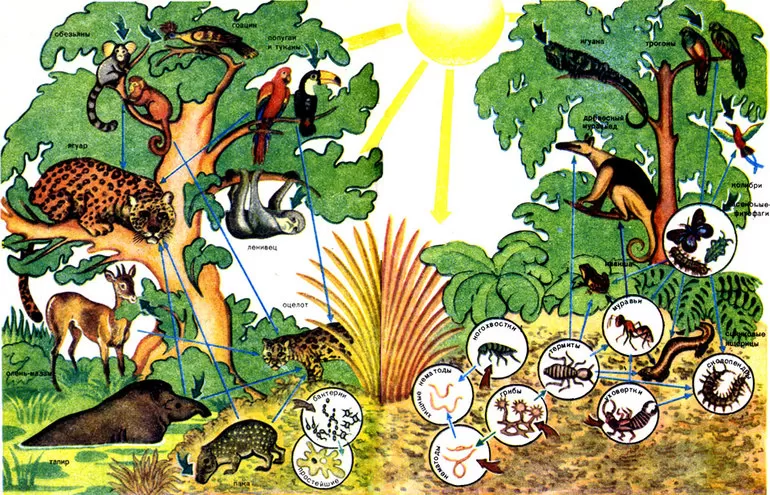

- Трофическая. Животные в составе одного биогеоценоза служат пищей друг для друга. Сложные пищевые связи образуют пищевые сети.

Поскольку биогеоценозы складываются много сотен лет подряд, ученые периодически вводят новые компоненты в их структуру.

Виды и примеры биогеоценоза

Система представляет собой совокупность растений, животных, микроорганизмов и грибов. Основными компонентами является углерод, кислород, солнечный свет и живые организмы. Солнце обеспечивает необходимый приток энергии, в результате чего происходит круговорот энергии. Она передается от простейших организмов к гетеротрофам.

Примерами биогеоценоза могут послужить лес, пруд, луг, степь или пустыня.

Смена биогеоценозов

Численность видов в условиях одной системы постоянно меняется. Из-за различных факторов на смену одних биогеоценозов приходят другие. Скорость таких изменений может быть разной. Лесные пожары, вырубки изменят экосистему в пределах одного поколения людей. На то, чтобы вместо дюн были образованы леса, уйдут тысячелетия.

Главная роль в развитии биогеоценоза отведена растениям. Процесс саморазвития сообществ называется сукцессией. Самым простым примером смены биогеоценоза может послужить зарастание водоема. Сначала он покрывается тиной, а затем заболачивается. Видовой состав организмов будет существенно отличаться от обитателей водоема.

Устойчивость биогеоценоза

Устойчивостью называют способность непрерывно поддерживать структуру. Больше всего на нее оказывает влияние богатство видового состава. Именно от него зависит круговорот веществ и энергии. Бедные сообщества неустойчивы. К неблагоприятным воздействиям готовы сложные биогеоценозы, характеризующиеся многоярусностью и разнообразными пищевыми отношениями.

Формы взаимоотношений между организмами в биогеоценозах

Все элементы системы тесно связаны друг с другом. Взаимосвязь может быть положительной, отрицательной и нейтральной. Отношения, которые приносят пользу одному или обоим организмам, называют симбиозом. Они возникают среди животных, птиц, растений, грибов. Ярким примером симбиоза являются пчелы и цветы.

Если один вид поедает другой, то речь идет о хищничестве. Для большинства животных характерно охотничье поведение. Паразитизм предполагает, что одни виды будут жить за счет ресурсов других. Хозяин не только источник пищи, но и постоянное место обитания паразита. При аменсализме один вид угнетает или убивает другой, при этом не получая для себя никаких благ.

Комменсализм подразумевает, что только один из видов получит пользу. При нейтрализме два вида, проживающие в одном биогеоценозе, никак друг от друга не зависят. Как правило, животные не контактируют. Конкуренция предполагает, что два вида будут соперничать друг с другом за одни и те же ресурсы.

Не нашли, то что искали? Используйте форму поиска по сайту

Источник

Биологические понятия

Определение «биогеоценоз» в биологию предложил ввести советский ученый В. Н. Сукачев в 1940 году. Академик не только предложил использовать этот термин, но и создал развернутую теорию о природных сообществах, ограниченных собственным ареалом. Экологическое учение, популярное на западе, использует более широкое понятие «экосистема», которое придумал англичанин А. Тенсли. Главное различие между терминами:

- биогеоценоз является сообществом растений, животных и абиотических факторов, составляющих единый растительный комплекс, например, лиственный лес или пресный водоем;

- экосистема может описывать как процессы, происходящие в капле воды, так и охватывать огромные площади природной среды.

Агроценоз представляет собой искусственную экосистему. Она создается людьми, поэтому в ней не могут сформироваться устойчивые связи, тогда как естественные биогеоценозы образовывались на протяжении столетий под влиянием естественного отбора и существуют за счет только солнечной энергии. Искусственный отбор осуществляется людьми и отличается дополнительными энергетическими веществами, которыми они снабжают свои поля и плантации.

Биоценоз — более узкое понятие, включающее только совокупность всех живых организмов, населяющих определенное пространство, и не учитывающее неорганические компоненты окружающей среды. Термины «экосистема» и «биогеоценоз» можно считать тождественными при биологическом описании лесов, лугов и степей. Природные сообщества, лишенные фитоценоза (растительности), являются экосистемами. Можно сказать, что биогеоценоз — это всегда экосистема, но не в каждой экосистеме существует биогеоценоз.

Показатели и свойства

К неорганическим компонентам биогеоценоза (БГЦ) относят состав атмосферы и почвы, температуру и давление окружающей среды, влажность и другие гидрологические параметры, под воздействием которых живые организмы приобретают присущие их виду черты. Если в природные комплексы с полностью сформировавшейся растительностью вмешивается человек, то их восстановление происходит по законам, которые определяют основными свойствами биогеоценоза. К ним относятся:

- Целостность. Заключается в обеспечении солнечной энергией и питательными веществами всех живых организмов и непрерывном переносе неиспользованной пищи обратно в круговорот веществ.

- Устойчивость. Способность сложившегося БГЦ выдерживать воздействия со стороны внешней среды.

- Саморегуляция. Поддержание численности живых существ в различных пищевых цепочках на определенном уровне.

- Самовоспроизводство. Организмы, составляющие БГЦ должны быть способны к размножению для сохранения и воссоздания популяций.

- Изменение. Количество организмов зависит от сезонных чередований погодных условий.

Для нормального существования БГЦ должны соблюдаться три показателя. Первый — видовое разнообразие, под которым подразумевается совокупность организмов всех классов и групп, обитающих в определенном природном комплексе. Нарушение какого-либо трофического уровня (звена в пищевой цепи) оказывает влияние на всю систему. Второй показатель — плотность популяций.

Она находится в прямой зависимости от обеспеченности участников питанием и характеризуется продуктивностью БГЦ — его общей биомассой, состоящей из живого вещества всех разновидностей животных и растений, в него входящих.

Чтобы экосистема считалась БГЦ, она должна представлять собой географическое образование и быть однородной по всем параметрам: микроорганизмам, населяющими почвенный слой, флоре и фауне, рельефу, глубине залегания и режиму грунтовых вод, почвообразующей породе. Кроме того, вид обмена веществ у каждого БГЦ особенный, присущий только ему.

Структурный состав

БГЦ состоит из материальных тел, которые называются его компонентами. Их подразделяют на 2 группы:

- Живые или биотические (биоценоз).

- Косные или абиотические вещества (сырье) — экотоп, биотоп.

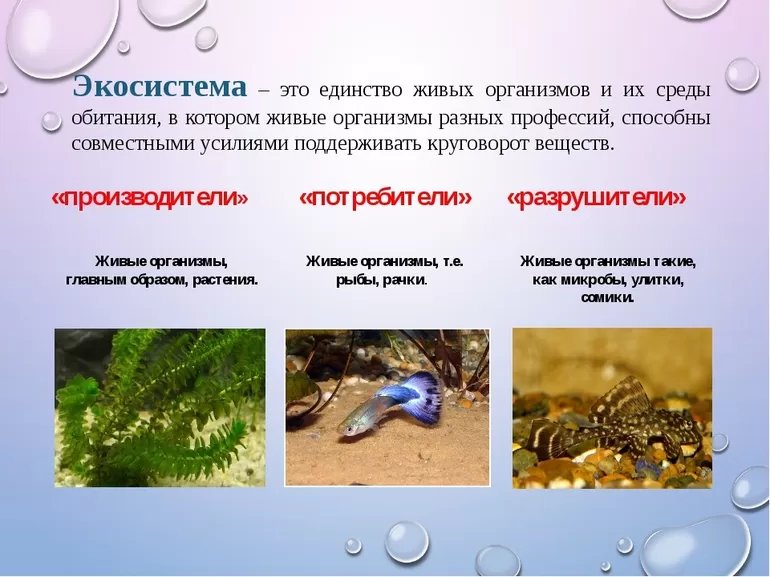

К последним относятся углекислый газ, вода, кислород и другое. Биотические компоненты БГЦ могут жить под землей или водой, вести наземный образ жизни. Каждому из них отведено определенное место в пищевой цепи (трофический уровень), они находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и по-разному участвуют в процессах обмена веществ. В структуру биогеоценоза входят:

- продуценты;

- консументы;

- редуценты.

Продуценты выполняют роль преобразователей солнечной энергии в органику и минералы, т. е. обеспечивают питание обитателям БГЦ. Это растения, основным процессом в которых выступает фотосинтез. Они являются источником пищи для консументов, к которым относятся травоядные животные, насекомые и некоторых разновидности паразитирующих растений.

Консументы одних видов могут употреблять в пищу другие виды консументов — крупные хищники нападают на травоядных животных, грызунов и мелких хищников. Органические останки используются для питания другими животными или растениями. Даже на самого грозного хищника после смерти нападают редуценты — бактерии и грибки. Их задача — разложить органику до неорганического состояния. Таким образом, редуценты замыкают круг взаимосвязей между флорой и фауной.

Кратко схему БГЦ можно представить как передачу переработанной растениями энергии Солнца животным, которые преобразуют ее в органические вещества.

Микроорганизмы, минерализующие органику, дают возможность представителям флоры усваивать соединения азота: растениям усваивать азот. В этом круговороте участвуют практически все химические элементы, присутствующие на планете.

Взаимоотношения между компонентами

В каждом БГЦ существуют сложные связи между участниками, носящие разветвленный характер. Симбиоз и мутуализм относятся к взаимополезным, так как в этих случаях обе стороны получают выгоду. Некоторые участники системы квартируют у других видов или являются по отношению к ним нахлебниками. Такие взаимоотношения, когда преимущество оказывается у одного организма без нанесения им ущерба другому, считаются полезно нейтральными.

Если один участник получает пользу за счет причинения вреда другому, то связь является полезно вредной. В эту категорию входят паразитизм и хищничество. Антагонизм и конкуренция, при которых организмы враждуют друг с другом, относятся к взаимо вредным взаимодействиям. Аменсализм является нейтрально вредной связью, а отношениями, от которых нет ни вреда, ни пользы обеим сторонам, считаются нейтральными. Каждый вид взаимосвязей — это ограничивающий фактор, играющий важную роль для поддержания в БГЦ динамического равновесия.

Механизм саморегуляции

Сложной системе БГЦ, где каждый участник процесса является важным и необходимым, присущ механизм саморегуляции, или динамического равновесия. Его действие легко понять на примере. Если погодные условия предполагают интенсивный рост растений, то увеличивается и количество органических питательных веществ, что вызывает ощутимый рост популяций животных, потребителей растительной пищи. Хищники активно охотятся, и количество травоядных уменьшается, но разрастается их собственная популяция.

Пищи становится недостаточно, и часть хищников вымирает. В результате экосистема возвращается в состояние равновесия. Об устойчивости БГЦ можно судить и по косвенным признакам. Динамическое равновесие характеризуется видовым разнообразием, широким жизненным пространством, отсутствием антропогенного воздействия, межвидовым взаимодействием в большом диапазоне.

Общие черты и особенности

Все БГЦ являются долговременными образованиями, которые складывались не одно столетие. Они имеют между собой хорошо выраженные отличия по видовому составу растительности, которые всегда закономерны и объяснимы с биологической точки зрения. Существующие в природе экосистемы имеют естественное происхождение. Типичные примеры биогеоценоза — луг или степь. На них первичным звеном в качестве продуцента выступают луговые (степные) травы, перерабатывающие энергию Солнца.

Вторичным звеном в цепи питания могут быть кустарники и другие растения, значение которых в производстве глюкозы для БГЦ невелико. Травы и кустарники становятся пищей для птиц, мелких зверей и насекомых, которыми, в свою очередь, питаются хищники. Останки мертвых растений и животных попадают в почву, где микроорганизмы их перерабатывают до неорганического состояния.

В отличие от лугов и степей, фитоценозы лиственных лесов разделены на нескольких ярусов. Высокие деревья, как обитатели верхнего яруса, имеют намного лучший доступ к солнечной энергии, чем растения, живущие в тени на более низких ярусах. Еще ниже кустарников и трав находится слой опади (сухих и гнилых листьев), в котором обитают грибы. Для среды обитания животных в лиственном лесу тоже характерна ярусность. Примеры фитоценозов:

- разнотравные луга и дубняки;

- злаковые луга;

- лишайниковые лиственничники;

- широколиственные леса.

Интересный вариант БГЦ — пруд. Его участники живут в воде, над водой и на дне водоема. Растительность пруда представлена классом водорослей, часть из которых постоянно находится под водой, а часть плавает на поверхности. Ими питаются разнообразные представители фауны — рыбы, ракообразные, брюхоногие, насекомые.

Хищникам нетрудно найти себе добычу, а микроорганизмы обитают не только в придонных почвах, но и в толще воды.

Искусственные системы

Примерами рукотворных БГЦ могут выступать агробиоценозы, организация которых осуществляется в процессе хозяйственной деятельности человека, а их состояние характеризуется рядом антропогенных факторов. В аграрном секторе к ним относятся виды посевного материала, успешность борьбы с сорняками, уничтожение вредителей, состав и количество удобрений, способы полива.

Искусственные биокомплексы без человеческого участия быстро вырождаются — заброшенные посевы зарастают сорняками, подвергаются нашествию активно размножающихся вредителей и в итоге погибают. Во время этого происходит изменение свойств БГЦ — без антропогенного фактора он теряет способность к саморегуляции и устойчивости.

Условия формирования

В отличие от искусственных, возникающих за короткое время, формирование естественных продолжается намного дольше и иногда достигает сотен и тысяч лет. Участникам необходимо долго приспосабливаться друг к другу, а высокая устойчивость определяется стабильным характером взаимодействия между участниками БГЦ. Динамическое равновесие в таких системах может нарушиться только в результате масштабных природных катаклизмов, значительных техногенных катастроф или грубого антропогенного вмешательства, связанного с разрушениями в биосфере.

Несмотря на то что естественным БГЦ свойственна устойчивость, их свойства со временем могут изменяться, преобразовываясь из одних в другие. Иногда реорганизация происходит быстро, например, в случае обмеления и зарастания небольших водоемов, которые за короткое время превращаются в болота или полностью пересыхают.

В других случаях БГЦ изменяется в течение длительного периода. Например, скальные породы постепенно зарастают мхами, на них появляются трещины, заполненные гумусом. В нем начинает появляться другая растительность, еще больше разрушающая скальную породу. В итоге меняется общий ландшафт, который заселяют новые представители фауны.

Таким образом, свойства БГЦ без антропогенного влияния меняются постепенно, но неуклонно, и только человек способен резко увеличить скорость этих изменений, что довольно часто приносит вред экологии.

Источник