Какие свойства биосистем используются для характеристики

“Вся живая материя восстает перед нами как одно целое, как один огромный организм, заимствующий свои элементы из резервуара неорганической природы, целесообразно управляющий всеми процессами своего прогрессивного и регрессивного метаморфоза и, наконец, отдающий снова всё заимствованное назад мертвой природе”.

С. Н. Виноградский. Лекция перед императорской семьей 8.12.1896 г.

Экология рассматривает взаимосвязи со средой обитания живых систем: организмов, популяций, экосистем, биосферы. Чтобы разобраться в разнообразии этих биосистем, необходимо рассмотреть само понятие «система» . Оно происходит от греческого systema — составленное из частей; соединение. По одному из самых простых, но вполне пригодных для данного случая определений система есть упорядоченное целое, состоящее из взаимосвязанных частей.

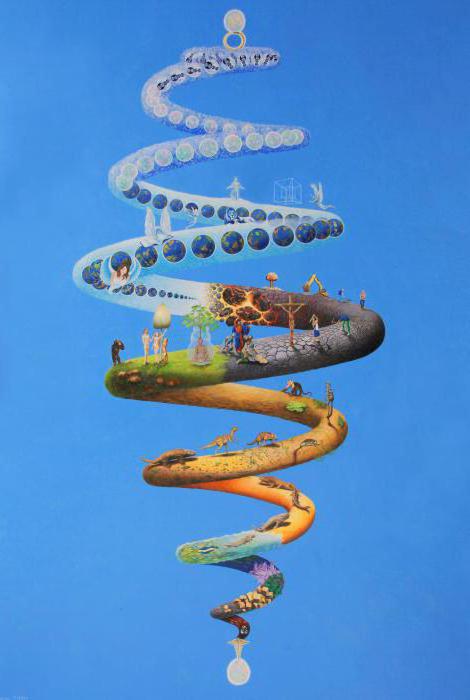

Биологические системы организованны иерархически, и на каждом уровне осуществляется регуляция, использующая сходные принципы. Получивший развитие в конце XX века системный подход, восходящий в своем развитии к Людвигу фон Берталанфи, связан с тем, что системы, состоящие из сходно взаимосвязанных частей, имеют сходные целостные (эмергентные) свойства. Сравнивая системы разного уровня, можно увидеть между ними много общего, а можно и найти черты специфичности каждого из уровней. Осмысление этих закономерностей вылилось в концепцию структурных уровней организации биосистем, которая начала развиваться в 30-х годах XX века, а окончательно сложилась в 60-х годах. Так, принято выделять следующие уровни организации биосистем: молекулярный — (генный) — (субклеточный) — клеточный — (органно-тканевой) — (функциональных систем) — организменный — популяционный — биогеоценотический — биосферный.

Различные уровни биосистем следует выделять потому, что каждый из уровней характеризуется свойствами, отсутствующими на нижележащих уровнях. Универсальный перечень уровней организации биосистем составить невозможно. В зависимости от того, какие биосистемы и с какой точки зрения изучаются, надо выделять больше или меньше уровней, на каждом из которых возникают какие-то эмергентные свойства. Целесообразно выделять такое число уровней, чтобы каждому из них были присущи свойства, изучение которых на нижележащем и вышележащем уровнях невозможно. Полное изучение системы должно включать также изучение вышестоящих- и нижележащих систем («надсистем» и подсистем) .

Так, демографическая структура популяции отсутствует на уровне отдельного организма, а феномен человеческого сознания отсутствует на уровне отдельных структур мозга. Феномен жизни возникает на клеточном уровне, а феномен потенциального бессмертия — на популяционном. Организм является единицей естественного отбора. Специфика биогеоценотического уровня связана с составом его компонентов и круговоротом веществ (сопровождающимся потоками энергии и информации) , а биосферного уровня — с замкнутостью круговоротов веществ.

Выделение надорганизменных структурных уровней биосистем может производиться по двум различным принципам. С экологической (функционально-энергетической) точки зрения, популяция является частью биогеоценоза, а он — частью биосферы. Этот подход в основном соответствует экологическому определению популяции. С филетической (связанной с филами — эволюционными ветвями) , т. е. генетико-эволюционной точки зрения, популяция является частью вида и надвидовых таксонов (что соответствует генетическому подходу к определению популяции) .

ПОЛНОСТЬЮ: Уровни организации биосистем

Источник

Источник

Весь окружающий нас мир – это совокупность природных факторов и антропогенного воздействия, что существуют и меняются на протяжении всей истории человечества. Энтропия разрывает этот мир, но он продолжает существовать в динамическом равновесии. В состоянии, которое очень легко нарушить, и при этом пострадают в первую очередь биосистемы. Что такое биосистема в биологии, каковы ее уровни и составляющие – тема данной статьи.

Академические термины

В систему объединяют функциональные элементы, которые связаны между собой и выполняют одну функцию как единое целое. Биологическая система – это совокупность упорядоченных, взаимодействующих и взаимозависимых живых структурных элементов. Они образуют единое целое как система ступеней, вытекающих одна из другой и выполняющих совместную функцию.

Фундамент и надстройка жизни

Способность всего живого из хаотичного теплового движения атомов и молекул создать порядок – это самая удивительная и глубокая особенность жизни. Фундаментальными свойствами жизни в биологии считают: способность живого к саморегуляции, самовоспроизведение и самообновление. К надстройке или необходимым атрибутам жизни относятся обмен веществ в организме и с окружающей средой (питание, выделение и дыхание), движение, раздражимость по принципу обратной связи, возможности адаптации, рост и развитие в процессе онтогенеза.

Основные свойства биосистемы

К основным свойствам относятся:

- Единство функционала (биохимического, физиологического).

- Целостность (сумма элементов не равна свойствам системы).

- Ступенчатость (система состоит из подсистем).

- Адаптация (способность к изменениям по принципу обратной связи).

- Динамическая устойчивость.

- Способность развиваться и самовоспроизводиться.

Уровни организации

Живая материя образует гомогенные системы со своим типом взаимодействий элементов, пространственным и временным масштабом процессов. Эти гомогенные биосистемы занимают свое место в системе живой материи. Основных уровней биосистем восемь:

- молекулярный;

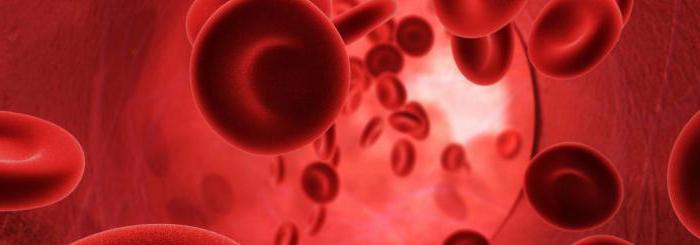

- клеточный;

- тканевый;

- органный;

- онтогенетический или организменный;

- популяционный и видовой;

- экосистемный или биогеоценотический;

- биосферный.

Единство жизни

Все уровни перетекают один в другой, включаются друг в друга, переплетаются в единство всего живого на планете. Они символизируют многообразие жизненных форм и представляют собой единицы материи со своей спецификой процессов и проявлений. Жизнь возникла, существует и меняется в целостных биосистемах. Что такое биосистемы – это открытые системы, способные к росту и развитию, динамически устойчивые и самовоспроизводящиеся. Тогда как системы неживые – закрыты, статичны и склонны к деградации.

Изучение организации биосистем

Описание организации таких систем включает выделение подсистем или компонентов биосистемы. Далее исследуют все аспекты существования биосистем, а именно:

- Структура. Анализ организации структуры проводится с помощью метода классифицирования – многоступенчатого и последовательного разделения совокупности для получения знаний о составе, связях и устройстве системы.

- Функционал. Изучение функциональной структуры подразумевает определение функции, которую каждый компонент системы выполняет во всем процессе.

- Основные свойства биосистем. Это показатель сущности системы в отношениях с другими, их закономерные взаимосвязи.

По такой схеме опишем самые главные примеры биосистем.

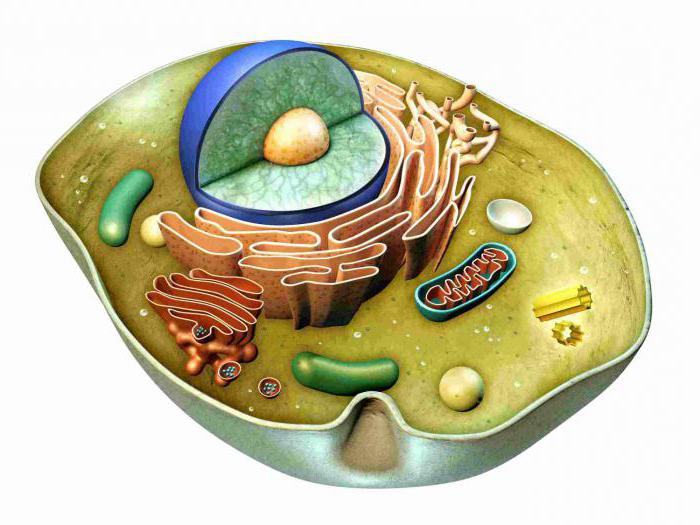

Клетка – элементарный пример биосистемы

Структурной составляющей данной биосистемы является мембранный аппарат, цитоплазма, органеллы и нуклеотид (ядро). Базовый уровень – молекулярный. Функциональная составляющая данной системы – это согласованная работа всех структур. Основные свойства будут определяться структурно-функциональной спецификой цитоплазматической мембраны, цитоплазмы, органелл и ядра.

Организм как биосистема

На этом уровне на первое место выходят системы регуляции и приспособительные способности, как механизм сохранения целостности и упорядоченности в условиях изменяющихся условий жизни. Структурная организация различна (от безъядерных, одноклеточных до многоклеточных) и наиболее разнообразна. Базовый уровень – клетка. Функциональные особенности: дифференциация клеток, тканей, органов подразумевает более сложные уровни структурного состава; взаимозависимость дифференцированных элементов друг от друга; интеграция и внутренние связи подсистем. Основными свойствами на этом уровне будет общее усложнение и разнообразие свойств живой материи. Например, свойство материи к воспроизводству себе подобных на этом уровне представлено бесполым, половым и вегетативным способом размножения.

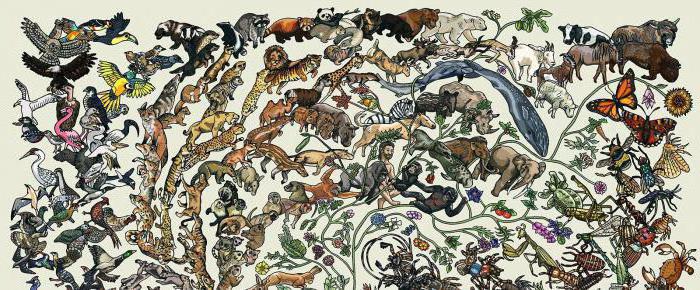

Популяционно-видовой уровень

Что такое биосистема на данном уровне – это единица эволюционного процесса, как движущей силы появления всего многообразия жизни на Земле. Именно в ключе эволюционного учения этот уровень становится основополагающим. Вид, как совокупность организмов, обладающая внешним и внутренним сходством, свободно скрещивающихся между собой (для панмиктичных видов) и дающих фертильное потомство, обитающих на определенной территории довольно длительный период времени и имеющих общих филогенетических предков – вот структурная единица данного уровня. Функциональная составляющая: индивидуальный приспособительный потенциал особи, внутривидовая конкуренция и естественный отбор. Вид – закрытая система в генетическом аспекте. Ведь именно порог не скрещиваемости с представителями других видов дает организмам видовую специфичность.

Биосфера – глобальная экосистема

Другой пример того, что такое биосистема, – биосфера, как система наивысшего порядка. Структурный компонент – биотический (живые организмы и продукты их жизнедеятельности) и абиотический (химические компоненты и физические условия). Элементарная единица структуры – биогеоценоз. Функциональный аспект – круговорот веществ в природе, наличие биохимических циклов, для которых характерны открытость и замкнутость. Главные функции биотического компонента – окислительно-восстановительная, концентрационная и газовая. Основные свойства – свойства живой материи.

Источник

Лучший ответ:

Вся живая материя восстает перед нами как одно целое, как один огромный организм, заимствующий свои элементы из резервуара неорганической природы, целесообразно управляющий всеми процессами своего прогрессивного и регрессивного метаморфоза и, наконец, отдающий снова всё заимствованное назад мертвой природе”. С. Н. Виноградский. Лекция перед императорской семьей 8.12.1896 г. Экология рассматривает взаимосвязи со средой обитания живых систем: организмов, популяций, экосистем, биосферы. Чтобы разобраться в разнообразии этих биосистем, необходимо рассмотреть само понятие «система» . Оно происходит от греческого systema — составленное из частей; соединение. По одному из самых простых, но вполне пригодных для данного случая определений система есть упорядоченное целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Биологические системы организованны иерархически, и на каждом уровне осуществляется регуляция, использующая сходные принципы. Получивший развитие в конце XX века системный подход, восходящий в своем развитии к Людвигу фон Берталанфи, связан с тем, что системы, состоящие из сходно взаимосвязанных частей, имеют сходные целостные (эмергентные) свойства. Сравнивая системы разного уровня, можно увидеть между ними много общего, а можно и найти черты специфичности каждого из уровней. Осмысление этих закономерностей вылилось в концепцию структурных уровней организации биосистем, которая начала развиваться в 30-х годах XX века, а окончательно сложилась в 60-х годах. Так, принято выделять следующие уровни организации биосистем: молекулярный — (генный) — (субклеточный) — клеточный — (органно-тканевой) — (функциональных систем) — организменный — популяционный — биогеоценотический — биосферный. Различные уровни биосистем следует выделять потому, что каждый из уровней характеризуется свойствами, отсутствующими на нижележащих уровнях. Универсальный перечень уровней организации биосистем составить невозможно. В зависимости от того, какие биосистемы и с какой точки зрения изучаются, надо выделять больше или меньше уровней, на каждом из которых возникают какие-то эмергентные свойства. Целесообразно выделять такое число уровней, чтобы каждому из них были присущи свойства, изучение которых на нижележащем и вышележащем уровнях невозможно. Полное изучение системы должно включать также изучение вышестоящих- и нижележащих систем («надсистем» и подсистем) . Так, демографическая структура популяции отсутствует на уровне отдельного организма, а феномен человеческого сознания отсутствует на уровне отдельных структур мозга. Феномен жизни возникает на клеточном уровне, а феномен потенциального бессмертия — на популяционном. Организм является единицей естественного отбора. Специфика биогеоценотического уровня связана с составом его компонентов и круговоротом веществ (сопровождающимся потоками энергии и информации) , а биосферного уровня — с замкнутостью круговоротов веществ. Выделение надорганизменных структурных уровней биосистем может производиться по двум различным принципам. С экологической (функционально-энергетической) точки зрения, популяция является частью биогеоценоза, а он — частью биосферы. Этот подход в основном соответствует экологическому определению популяции. С филетической (связанной с филами — эволюционными ветвями) , т. е. генетико-эволюционной точки зрения, популяция является частью вида и надвидовых таксонов (что соответствует генетическому подходу к определению популяции)

более месяца назад

Лучшее из галереи за : неделю месяц все время

Другие вопросы:

Источник

Вся живая материя восстает перед нами как одно целое, как один огромный организм, заимствующий свои элементы из резервуара неорганической природы, целесообразно управляющий всеми процессами своего прогрессивного и регрессивного метаморфоза и, наконец, отдающий снова всё заимствованное назад мертвой природе”. С. Н. Виноградский. Лекция перед императорской семьей 8.12.1896 г. Экология рассматривает взаимосвязи со средой обитания живых систем: организмов, популяций, экосистем, биосферы. Чтобы разобраться в разнообразии этих биосистем, необходимо рассмотреть само понятие «система» . Оно происходит от греческого systema — составленное из частей; соединение. По одному из самых простых, но вполне пригодных для данного случая определений система есть упорядоченное целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Биологические системы организованны иерархически, и на каждом уровне осуществляется регуляция, использующая сходные принципы. Получивший развитие в конце XX века системный подход, восходящий в своем развитии к Людвигу фон Берталанфи, связан с тем, что системы, состоящие из сходно взаимосвязанных частей, имеют сходные целостные (эмергентные) свойства. Сравнивая системы разного уровня, можно увидеть между ними много общего, а можно и найти черты специфичности каждого из уровней. Осмысление этих закономерностей вылилось в концепцию структурных уровней организации биосистем, которая начала развиваться в 30-х годах XX века, а окончательно сложилась в 60-х годах. Так, принято выделять следующие уровни организации биосистем: молекулярный — (генный) — (субклеточный) — клеточный — (органно-тканевой) — (функциональных систем) — организменный — популяционный — биогеоценотический — биосферный. Различные уровни биосистем следует выделять потому, что каждый из уровней характеризуется свойствами, отсутствующими на нижележащих уровнях. Универсальный перечень уровней организации биосистем составить невозможно. В зависимости от того, какие биосистемы и с какой точки зрения изучаются, надо выделять больше или меньше уровней, на каждом из которых возникают какие-то эмергентные свойства. Целесообразно выделять такое число уровней, чтобы каждому из них были присущи свойства, изучение которых на нижележащем и вышележащем уровнях невозможно. Полное изучение системы должно включать также изучение вышестоящих- и нижележащих систем («надсистем» и подсистем) . Так, демографическая структура популяции отсутствует на уровне отдельного организма, а феномен человеческого сознания отсутствует на уровне отдельных структур мозга. Феномен жизни возникает на клеточном уровне, а феномен потенциального бессмертия — на популяционном. Организм является единицей естественного отбора. Специфика биогеоценотического уровня связана с составом его компонентов и круговоротом веществ (сопровождающимся потоками энергии и информации) , а биосферного уровня — с замкнутостью круговоротов веществ. Выделение надорганизменных структурных уровней биосистем может производиться по двум различным принципам. С экологической (функционально-энергетической) точки зрения, популяция является частью биогеоценоза, а он — частью биосферы. Этот подход в основном соответствует экологическому определению популяции. С филетической (связанной с филами — эволюционными ветвями) , т. е. генетико-эволюционной точки зрения, популяция является частью вида и надвидовых таксонов (что соответствует генетическому подходу к определению популяции)

Источник

Вся живая материя восстает перед нами как одно целое, как один огромный организм, заимствующий свои элементы из резервуара неорганической природы, целесообразно управляющий всеми процессами своего прогрессивного и регрессивного метаморфоза и, наконец, отдающий снова всё заимствованное назад мертвой природе”. С. Н. Виноградский. Лекция перед императорской семьей 8.12.1896 г. Экология рассматривает взаимосвязи со средой обитания живых систем: организмов, популяций, экосистем, биосферы. Чтобы разобраться в разнообразии этих биосистем, необходимо рассмотреть само понятие «система» . Оно происходит от греческого systema — составленное из частей; соединение. По одному из самых простых, но вполне пригодных для данного случая определений система есть упорядоченное целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Биологические системы организованны иерархически, и на каждом уровне осуществляется регуляция, использующая сходные принципы. Получивший развитие в конце XX века системный подход, восходящий в своем развитии к Людвигу фон Берталанфи, связан с тем, что системы, состоящие из сходно взаимосвязанных частей, имеют сходные целостные (эмергентные) свойства. Сравнивая системы разного уровня, можно увидеть между ними много общего, а можно и найти черты специфичности каждого из уровней. Осмысление этих закономерностей вылилось в концепцию структурных уровней организации биосистем, которая начала развиваться в 30-х годах XX века, а окончательно сложилась в 60-х годах. Так, принято выделять следующие уровни организации биосистем: молекулярный — (генный) — (субклеточный) — клеточный — (органно-тканевой) — (функциональных систем) — организменный — популяционный — биогеоценотический — биосферный. Различные уровни биосистем следует выделять потому, что каждый из уровней характеризуется свойствами, отсутствующими на нижележащих уровнях. Универсальный перечень уровней организации биосистем составить невозможно. В зависимости от того, какие биосистемы и с какой точки зрения изучаются, надо выделять больше или меньше уровней, на каждом из которых возникают какие-то эмергентные свойства. Целесообразно выделять такое число уровней, чтобы каждому из них были присущи свойства, изучение которых на нижележащем и вышележащем уровнях невозможно. Полное изучение системы должно включать также изучение вышестоящих- и нижележащих систем («надсистем» и подсистем) . Так, демографическая структура популяции отсутствует на уровне отдельного организма, а феномен человеческого сознания отсутствует на уровне отдельных структур мозга. Феномен жизни возникает на клеточном уровне, а феномен потенциального бессмертия — на популяционном. Организм является единицей естественного отбора. Специфика биогеоценотического уровня связана с составом его компонентов и круговоротом веществ (сопровождающимся потоками энергии и информации) , а биосферного уровня — с замкнутостью круговоротов веществ. Выделение надорганизменных структурных уровней биосистем может производиться по двум различным принципам. С экологической (функционально-энергетической) точки зрения, популяция является частью биогеоценоза, а он — частью биосферы. Этот подход в основном соответствует экологическому определению популяции. С филетической (связанной с филами — эволюционными ветвями) , т. е. генетико-эволюционной точки зрения, популяция является частью вида и надвидовых таксонов (что соответствует генетическому подходу к определению популяции)