Какие свойства характерны для водной среды

- ГДЗ к учебнику Пасечника 5 класс

- ГДЗ к рабочей тетради Пасечника 5 класс

- Все рабочие тетради (главная страница сайта)

Вопросы в начале параграфа

1. Что такое биосфера?

Биосфера — это оболочка планеты, внутри которой обитают живые организмы. Биосфера включает в себя почву, гидросферу, верхние слои литосферы и нижние слои атмосферы.

2. Какие среды обитания организмов вам известны?

Живые организмы на Земле обитают в четырёх средах:

- в почве;

- в наземно-воздушной среде;

- в водной среде;

- в организмах других живых существ.

Вопросы в конце параграфа

1. Какие среды обитания живых организмов вы знаете?

К основным средам обитания живых организмов относится:

- наземно-воздушная среда;

- водная среда;

- почва;

- тела живых организмов.

2. Какие свойства характерны для водной среды обитания?

Для водной среды обитания характерно:

- наличие выталкивающей силы;

- большая плотность среды, чем у воздуха;

- способность накапливать и удерживать тепло;

- солёный состав воды.

3. Почему считают, что наземно-воздушная среда более сложная и разнообразная, чем водная?

Наземно-воздушная среда более сложная и разнообразная чем водная потому, что:

- плотность воздуха намного ниже плотности воды, что стало причиной особой развитости опорных тканей (внутреннего и наружного скелета) у живых организмов;

- очень быстро может меняться температура воздуха, что привело к образованию различных приспособлений помогающих выдерживать резкие перепады температуры (например, шерсть);

- различные условия влажности окружающей среды также привели к развитию специальных приспособлений у живых организмов;

- особенности химического состава воздуха (загрязнение) могут оказывать негативное воздействие на развитие живых организмов;

- различные климатические условия, а также свойства и состав воздушных масс в разных областях планеты, создали условия для большого разнообразия живых организмов.

4. Что такое почва?

Почва — это верхний плодородный слой суши который состоит из неорганических веществ (воды, воздуха и минеральных веществ), а также содержит органические вещества (остатки растений и животных, перегной — продукт разложения живых организмов).

5. Какова роль почвы в жизни растений?

Почва является питательной средой необходимой для жизнедеятельности растений. Именно из почвы растения получают воду, минеральные и органические питательные вещества, часть воздуха для дыхания. Чем более насыщена почва питательными веществами, влагой и воздухом, тем более плодородной (благоприятной для выращивания растений) она является.

6. В чём состоят основные особенности организмов, использующих тела других организмов как среду обитания?

Живые организмы, средой обитания которых являются другие живые организмы, часто частично или полностью утрачивают органы или системы органов, необходимые для организмов живущих в воде, в почве или в наземно-воздушной среде. Это происходит потому, что внутренняя среда живого организма-носителя отличается большим постоянством: нет перепадов температуры, стабильная влажность, плотность среды и т.д.

7. Какие вы знаете организмы, живущие внутри других организмов? Ощущали ли вы влияние таких обитателей на себе?

К организмам, обитающим внутри других организмов относятся вирусы, бактерии, подкожный клещ и плоские черви. Многие из этих существ вызывают разнообразные болезни у организма-носителя.

Так, попадание под кожу клеща может привести к возникновению у животного или человека клещевого энцефалита — опаснейшего заболевания, которое может закончится поражением серого вещества головного мозга, поражением спинного мозга или даже смертью больного.

Бактерии, живущие внутри живых существ, могут быть как вредными, так и полезными. Полезные бактерии помогают людям и животным усваивать витамины и микроэлементы, снижают риск возникновения аллергии, обеспечивают противоопухолевый и антиоксидантный эффект, расщепляют непереваренные компоненты пищи, поддерживают водно-солевой обмен и поддерживают тепловой баланс организма.

Вредные бактерии, напротив, попадая в организм человека или животного могут вызвать самые разнообразные заболевания: туберкулёз, дифтерию, стоматит, менингит, коклюш, скарлатину и т.д. К счастью, вредных болезнетворных бактерий всего 1% от общего количества этих организмов. Они могут попадать в организм человека с водой, из почвы или воздушно-капельным путём (по воздуху). Вот почему так важно всегда мыть руки перед едой и после прогулки, стараться не находиться рядом с кашляющим человеком и пить только очищенную воду.

Вирусы, попадая в организм человека или животного, также как и вредные бактерии вызывают различные заболевания. Так, человек может заразиться такими вирусными заболеваниями как грипп, ангина, герпес, ветряная оспа, а также другими очень опасными заболеваниями. Передаются вирусы обычно от человека к человеку, например через кровь, в капельках жидкости при кашле, при использовании больным и здоровым человеком одной посуды, полотенец и т.д.

Плоские черви, которые также называют глисты, приносят организму-носителю только вред. Зараженный плоскими червями организм ощущает боль в животе, приступы тошноты и рвоты, потерю аппетита, резкое снижение веса, нарушение сна, быструю утомляемость, раздражимость и другие неприятные симптомы. Для того чтобы не допустить попадания плоских червей в организм, необходимо соблюдать правила гигиены и использовать в пищу только качественные проверенные продукты прошедшие тепловую обработку, особенно эта рекомендация касается мяса.

Подумайте

Почему организмы, обитающие в наземно-воздушной среде, более многообразны, чем обитатели водной?

Наземно-воздушная среда отличается большим разнообразием условий для обитания живых организмов, чем водная среда.

Так, благодаря особенностям воды, в водной среде не бывает резкого изменения температуры, количества кислорода, солнечного света, солёности воды, плотности воды или давления. Эти параметры могут меняться при погружении на глубину или при перемещении из одной части мирового океана в другую, но вариантов таких изменений не так много.

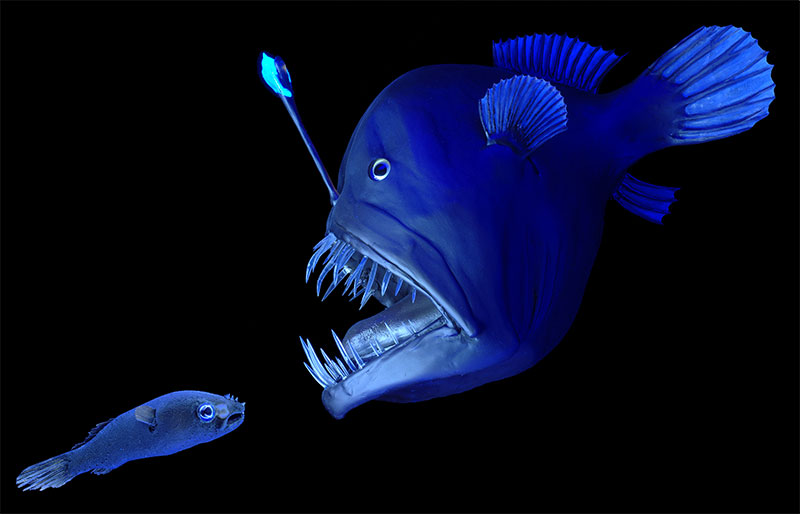

Например, условия глубоководной среды почти одинаковы по всему миру, независимо от близости к полюсам или экватору. Поэтому на глубине обитает ограниченное количество видов живых существ.

А вот для наземно-воздушной среды характерно огромное количество сочетания самых разных характеристик окружающего мира. Условия среды изменяются в зависимости от климатической зоны, от высотности местности, от уровня влажности, от удаления от океанов и морей, от природной зоны, от деятельности человека и даже от исторических особенностей материков и континентов.

А вот для наземно-воздушной среды характерно огромное количество сочетания самых разных характеристик окружающего мира. Условия среды изменяются в зависимости от климатической зоны, от высотности местности, от уровня влажности, от удаления от океанов и морей, от природной зоны, от деятельности человека и даже от исторических особенностей материков и континентов.

Например, некоторые животные (коалы, кенгуру и прочие) обитают только на одном материке — в Австралии, хотя и на других материках существуют схожие по климатическим условиям местности. Это произошло потому, что материк Австралия отделился от существовавшего ранее единого материка Пангеи значительно раньше других и на его территории развитие эволюции происходило независимо от остального мира.

Задания

Составьте план параграфа.

План параграфа «§ 4. Среды обитания организмов»

- Среда обитания:

- что называют средой обитания;

- виды сред обитания;

- влияние среды обитания на живые организмы.

- Наземно-воздушная среда обитания:

- свойства наземно-воздушной среды обитания;

- разнообразие видов наземно-воздушных сред обитания.

- Вода как среда обитания:

- свойства водной среды обитания;

- особенности обитателей водной среды.

- Почва как среда обитания:

- свойства и характеристики почвы;

- обитатели почвы;

- значение почвы в жизни растений.

- Тела живых организмов как среда обитания живых существ:

- условия жизни внутри других организмов;

- особенности существ, обитающих в других организмах.

Словарик

Водная среда — это вид среды обитания, для которого характерна высокая плотность, наличие выталкивающей силы, незначительный перепад температур и различный уровень давления на разных глубинах.

Наземно-воздушная среда — это среда обитания, характеризующаяся большим разнообразием условий (климатических, природных и т.д.), а также отличающаяся низкой плотностью, резким перепадом температур и изменением влажности среды.

Почва как среда обитания — это верхний плодородный слой суши в котором обитают грибы, бактерии, черви, насекомые, некоторые зверьки (кроты, землеройки) и растения.

Организм как среда обитания — это тела живых организмов, в которых могут обитать вирусы, бактерии, подкожный клещ и плоские черви.

- ГДЗ к учебнику Пасечника 5 класс

- ГДЗ к рабочей тетради Пасечника 5 класс

- Все рабочие тетради (главная страница сайта)

Источник

Факторы водной среды

Характеристика

Температурный режим

Колебания воды в Мировом океане сравнительно невелики: от -2°С до +36°С. В пресных внутренних водоемах умеренных широт температура поверхностных слоев воды колеблется от -0,9°С до +25°С. Исключением являются термальные источники, теплые, горячие и кипящие, температура воды в которых может достигать +100°С. Благоприятный температурный режим исключает как слишком высокие температуры, которые вызывают свертывание белков, так и слишком низкие, когда прекращается работа ферментов.

Плотность и вязкость.

Плотность воды превышает плотность воздуха в 800раз, поэтому у водных растений очень слабо или вообще не развита механическая ткань, обеспечивающая растению прочность, вследствие чего их стебли эластичны и легко изгибаются. Большинству водных растений присуща плавучесть и способность находиться в толще воды во взвешенном состоянии. Они то поднимаются к поверхности, то вновь опускаются. У многих водных животных покровы обильно смазываются слизью, уменьшающей трение при передвижении, а тело имеет обтекаемую форму. На разных глубинах животные испытывают различное давление. В среднем в водной толще на каждые 10 м глубины давление возрастает на 1 атм. Глубоководные приспособились к высокому давлению (до 1000 атм), обитатели же поверхностных слоев ему не подвержены.

Прозрачность и световой режим

К данным факторам наиболее чувствительны фотосинтезирующие растения. В мутных водоемах они обитают только в поверхностном слое, а там, где прозрачность воды более высока, они проникают на значительные глубины. Мутность воды создается огромным количеством взвешенных в ней частиц минеральных веществ (глина, ил) и мелких организмов, что ограничивает проникновение солнечных лучей. Световой режим обусловлен также закономерным убыванием света с глубиной. При этом лучи солнечного света с разной длиной волны поглощаются неодинаково: быстрее всего поглощаются красные, тогда как сине-зеленые проникают на значительные глубины. Цвет среды с глубиной меняется, постепенно переходя от зеленоватого к зеленому, затем к голубому, синему, сине-фиолетовому, сменяемому постоянным мраком. Соответственно этому с глубиной зеленые водоросли уступают место бурым и красным, пигменты которых приспособлены к улавливанию солнечных лучей с более короткими длинами волн.

Соленость водной среды

В водах Мирового океана содержатся почти все встречающиеся на Земле элементы. Масса минеральных веществ (в граммах), растворенных в 1 л воды, называется соленостью. Единицей солености является промилле (‰), что соответствует содержанию 1г минеральных веществ в 1 литре воды.

В морях, где испарение превышает осадки и сток пресных вод с материков, соленость повышена (до 40-45 %о), а там, где осадки и сток больше испарений, соленость понижена (3-5 %о), и вода становится пресной. В подземных водах с концентрацией солей свыше 270 Ко жизнь отсутствует. Средняя соленость воды близка к 35 %о, т. е. в 1 л воды содержится около 35 г растворенных солей, главным образом, хлоридов, сульфатов и карбонатов. С соленостью растворов связано явление осмоса. Осмос – односторонняя диффузия растворенных в воде веществ через клеточную полупроницаемую мембрану. Мембраны клеток легко проницаемы для воды и почти не прони-цаемы для веществ, растворенных в клеточном соке. Интересен механизм осморегуляции у пресноводных и морских рыб. Из-за разницы в осмотическом давлении вне и внутри тела в организм постоянно проникает вода, и гидробионты пресных вод вынуждены ее интенсивно удалять. В связи с этим у них хорошо выражены процессы осморегуляции. Концентрация солей в тканях морских организмов равна концентрации растворов солей в окружающей среде. Поэтому осморегуляторные функции у них не развиты в такой степени, как у пресноводных, и они не сумели заселить пресные водоемы.

Кислород

Кислород попадает в водную среду двумя путями: во-первых, поступает из атмосферы, во-вторых, образуется в результате фотосинтеза зеленых растений. Разные животные проявляют неодинаковую потребность в кислороде. Например, форель и гольян очень чувствительны к его дефициту, поэтому обитают лишь в быстро текущих, холодных и хорошо перемешиваемых водах. Плотва, ерш, карась неприхотливы в этом отношении, а личинки комаров хирономид и малощетинковые черви трубочники обитают на больших глубинах, где кислород практически отсутствует. С понижением температуры растворимость кислорода, как и других газов, увеличивается.

Углекислый газ

Углекислый газ растворяется в воде примерно в 35 раз лучше кислорода (при 0°С). В воде его почти в 700 раз больше, чем в атмосфере, откуда он поступает. Большая часть углекислоты присутствует в водной среде в виде карбонатов и гидрокарбонатов щелочных и щелочноземельных металлов. Углекислый газ обеспечивает фотосинтез водных растений и принимает участие в формировании известковых скелетных образований беспозвоночных животных.

Кислотность водной среды

Водородный показатель pH – это величина, характеризующая кислотность воды. Он определяется как отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода Сн+ в воде при 22°С, выраженный в молях на литр: pH = -lg Сн+. Значение pH воды легко определяется с помощью универсальной индикаторной бумаги. Вода бывает кислая (рН<7), нейтральная (рН=7) и щелочная (рН>7). С глубиной кислотность воды увеличивается (pH уменьшается). Большинство пресноводных рыб выдерживает кислотность со значением водородного показателя от 5 до 9. При рН<5 наблюдается массовая гибель рыб, а если pH выше 10, погибают все рыбы и многие животные.

Источник

Вопрос 1. Что такое биосфера?

Биосфера (от греческих слов «биос» — жизнь и «сфера» — шар) — особая оболочка Земли, в пределах которой распространяется жизнь.

Вопрос 2. Какие среды обитания организмов вам известны?

Среды обитания: наземно-воздушная среда, водная, почвенная, а также одни живые организмы могут являться средой обитания для других.

Вопрос 1. Какие среды обитания живых организмов вы знаете?

Среды обитания: наземно-воздушная среда, водная, почвенная, а также сами живые организмы могут являться средой обитания для других организмов.

Вопрос 2. Какие свойства характерны для водной среды обитания?

Вода обладает выталкивающей силой, её плотность больше, чем у воздуха. Вода способна накапливать и удерживать тепло. Большое значение для водных организмов имеет солевой состав воды.

Вопрос 3. Почему считают, что наземно-воздушная среда более сложная и разнообразная, чем водная?

Наибольшее значение для живущих в наземно-воздушной среде организмов имеют свойства и состав воздушных масс. Плотность воздуха гораздо ниже плотности воды. Температура воздуха может меняться очень быстро и на больших пространствах. Важное значение для наземных организмов имеет химический состав воздуха. А также в наземно-воздушной среде живые организмы живут в условиях различной влажности.

Вопрос 4. Что такое почва?

Почва — верхний рыхлый плодородный слой суши.

Вопрос 5. Какова роль почвы в жизни растений?

Почва обладает особым свойством — плодородием, способностью обеспечивать растения питательными веществами и влагой, создавать условия для их жизнедеятельности. Чем больше в почве минеральных веществ и перегноя, тем она плодороднее. От плодородия почвы зависит урожай возделываемых культур и дико растущих растений.

Вопрос 6. В чём состоят основные особенности организмов, использующих тела других организмов как среду обитания?

Условия жизни внутри другого организма характеризуются большим постоянством по сравнению с жизнью в других средах. Поэтому организмы, находящие себе место в теле растений или животных, часто полностью утрачивают органы и даже системы органов, необходимые свободноживущим видам.

Вопрос 7. Какие вы знаете организмы, живущие внутри других организмов? Ощущали ли вы влияние таких обитателей на себе?

Бактерии, вирусы, плоские черви (печёночный сосальщик, свиной цепень, бычий цепень, широкий лентец) подкожный клещ и др. Все такие организмы, которые обитают и размножаются внутри других организмов, в частности и в организме человека, вызывают разнообразные болезни. К симптомам можно отнести нарушение работы желудочно-кишечного тракта, болевые ощущения в животе, тошнота и приступы рвоты, в некоторых случаях наблюдается зуд в области анального отверстия. Слабость, повышенная утомляемость, раздражительность. Неконтролируемые изменения в весе. Подобные симптомы могут быть дополнены нарушениями сна.

Подумайте

Почему организмы, обитающие в наземно-воздушной среде, более многообразны, чем обитатели водной?

Наземно-воздушную среду освоили пауки, насекомые, пресмыкающиеся, птицы, звери, растения. Большое разнообразие условий (температурных показателей, давления, большая концентрация кислорода, высотной поясности, климат и др.) наземно-воздушной среды обусловило наличие большого разнообразия живых организмов от поверхности земли до озонового слоя и от северного полюса до южного. Условия жизни животных в водной среде сильно отличаются от наземно-воздушной: плотность воды почти в 1000 раз больше, чем плотность воздуха, в воде более сильные перепады давления, меньше кислорода, активнее, чем в воздухе происходит поглощение солнечных лучей.

Задания. Составьте план параграфа.

План параграфа

§ 4. Среды обитания организмов.

1. Среды обитания организмов;

2. Наземно-воздушная среда;

• Свойства наземно-воздушной среды;

3. Водная среда;

• Свойства водной среды;

4. Почва как среда обитания;

• Состав почвы;

• Свойства почвы;

5. Организм как среда обитания.

Источник

Н.М. Чернова, А.М. Былова

Общая экология. Учебник

М.: Дрофа, 2004

4.1. Водная среда обитания. Специфика адаптации гидробионтов

4.1.2. Основные свойства водной среды

Плотность воды – это фактор, определяющий условия передвижения водных организмов и давление на разных глубинах. Для дистиллированной воды плотность равна 1 г/см3 при 4 °C. Плотность природных вод, содержащих растворенные соли, может быть больше, до 1,35 г/см3. Давление возрастает с глубиной примерно в среднем на 1 · 105 Па (1 атм) на каждые 10 м.

В связи с резким градиентом давления в водоемах гидробионты в целом значительно более эврибатны по сравнению с сухопутными организмами. Некоторые виды, распространенные на разных глубинах, переносят давление от нескольких до сотен атмосфер. Например, голотурии рода Elpidia, черви Priapulus caudatus обитают от прибрежной зоны до ультраабиссали. Даже пресноводные обитатели, например инфузории-туфельки, сувойки, жуки-плавунцы и др., выдерживают в опыте до 6 · 107 Па (600 атм).

Однако многие обитатели морей и океанов относительно стенобатны и приурочены к определенным глубинам. Стенобатность чаще всего свойственна мелководным и глубоководным видам. Только на литорали обитают кольчатый червь пескожил Arenicola, моллюски морские блюдечки (Patella). Многие рыбы, например из группы удильщиков, головоногие моллюски, ракообразные, погонофоры, морские звезды и др. встречаются лишь на больших глубинах при давлении не менее 4 · 107– 5 · 107 Па (400–500 атм).

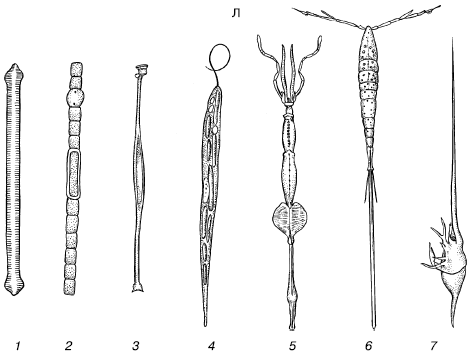

Плотность воды обеспечивает возможность опираться на нее, что особенно важно для бесскелетных форм. Плотность среды служит условием парения в воде, и многие гидробионты приспособлены именно к этому образу жизни. Взвешенные, парящие в воде организмы объединяют в особую экологическую группу гидробионтов – планктон («планктос» – парящий).

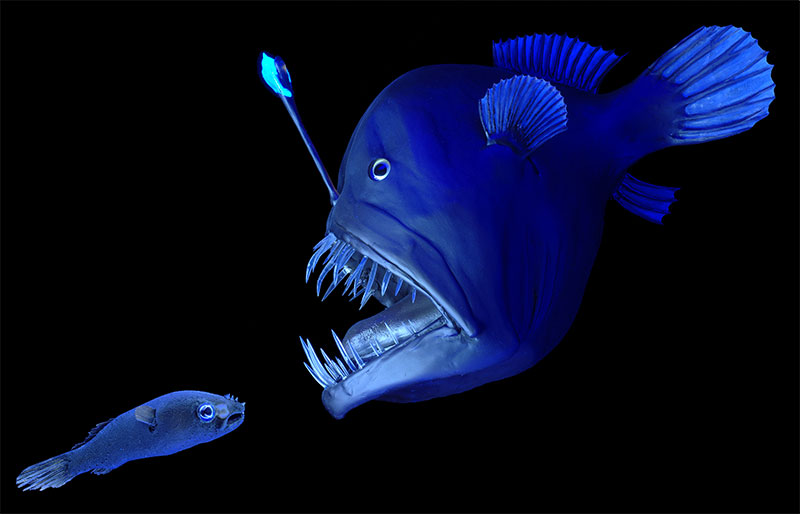

Рис. 39. Увеличение относительной поверхности тела у планктонных организмов (по С. A. Зернову, 1949):

A – палочковидные формы:

1– диатомея Synedra;

2– цианобактерия Aphanizomenon;

3– перидинеевая водоросль Amphisolenia;

4– Euglena acus;

5– головоногий моллюск Doratopsis vermicularis;

6– веслоногий рачок Setella;

7– личинка Porcellana (Decapoda)

Б – расчлененные формы:

1– моллюск Glaucus atlanticus;

2– червь Tomopetris euchaeta;

3– личинка рака Palinurus;

4– личинка рыбы морского черта Lophius;

5– веслоногий рачок Calocalanus pavo

В составе планктона – одноклеточные и колониальные водоросли, простейшие, медузы, сифонофоры, гребневики, крылоногие и киленогие моллюски, разнообразные мелкие рачки, личинки донных животных, икра и мальки рыб и многие другие (рис. 39). Планктонные организмы обладают многими сходными адаптациями, повышающими их плавучесть и препятствующими оседанию на дно. К таким приспособлениям относятся: 1) общее увеличение относительной поверхности тела за счет уменьшения размеров, сплющенности, удлинения, развития многочисленных выростов или щетинок, что увеличивает трение о воду; 2) уменьшение плотности за счет редукции скелета, накопления в теле жиров, пузырьков газа и т. п. У диатомовых водорослей запасные вещества отлагаются не в виде тяжелого крахмала, а в виде жировых капель. Ночесветка Noctiluca отличается таким обилием газовых вакуолей и капелек жира в клетке, что цитоплазма в ней имеет вид тяжей, сливающихся только вокруг ядра. Воздухоносные камеры есть и у сифонофор, ряда медуз, планктонных брюхоногих моллюсков и др.

Водоросли (фитопланктон) парят в воде пассивно, большинство же планктонных животных способно к активному плаванию, но в ограниченных пределах. Планктонные организмы не могут преодолевать течения и переносятся ими на большие расстояния. Многие виды зоопланктона способны, однако, к вертикальным миграциям в толще воды на десятки и сотни метров как за счет активного передвижения, так и за счет регулирования плавучести своего тела. Особую разновидность планктона составляет экологическая группа нейстона («нейн» – плавать) – обитатели поверхностной пленки воды на границе с воздушной средой.

Плотность и вязкость воды сильно влияют на возможность активного плавания. Животных, способных к быстрому плаванию и преодолению силы течений, объединяют в экологическую группу нектона («нектос» – плавающий). Представители нектона – рыбы, кальмары, дельфины. Быстрое движение в водной толще возможно лишь при наличии обтекаемой формы тела и сильно развитой мускулатуры. Торпедовидная форма вырабатывается у всех хороших пловцов независимо от их систематической принадлежности и способа движения в воде: реактивного, за счет изгибания тела, с помощью конечностей.

Кислородный режим. В насыщенной кислородом воде содержание его не превышает 10 мл в 1 л, это в 21 раз ниже, чем в атмосфере. Поэтому условия дыхания гидробионтов значительно усложнены. Кислород поступает в воду в основном за счет фотосинтетической деятельности водорослей и диффузии из воздуха. Поэтому верхние слои водной толщи, как правило, богаче этим газом, чем нижние. С повышением температуры и солености воды концентрация в ней кислорода понижается. В слоях, сильно заселенных животными и бактериями, может создаваться резкий дефицит О2 из-за усиленного его потребления. Например, в Мировом океане богатые жизнью глубины от 50 до 1000 м характеризуются резким ухудшением аэрации – она в 7-10 раз ниже, чем в поверхностных водах, населенных фитопланктоном. Около дна водоемов условия могут быть близки к анаэробным.

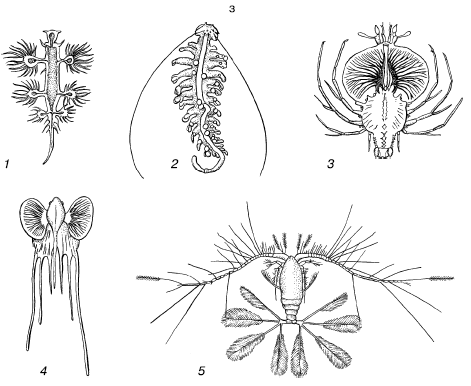

Среди водных обитателей много видов, способных переносить широкие колебания содержания кислорода в воде, вплоть до почти полного его отсутствия (эвриоксибионты – «окси» – кислород, «бионт» – обитатель). К ним относятся, например, пресноводные олигохеты Tubifex tubifex, брюхоногие моллюски Viviparus viviparus. Среди рыб очень слабое насыщение воды кислородом могут выдерживать сазан, линь, караси. Вместе с тем ряд видов стеноксибионтны – они могут существовать лишь при достаточно высоком насыщении воды кислородом (радужная форель, кумжа, гольян, ресничный червь Planaria alpina, личинки поденок, веснянок и др.). Многие виды способны при недостатке кислорода впадать в неактивное состояние – аноксибиоз – и таким образом переживать неблагоприятный период.

Дыхание гидробионтов осуществляется либо через поверхность тела, либо через специализированные органы – жабры, легкие, трахеи. При этом покровы могут служить дополнительным органом дыхания. Например, рыба вьюн через кожу потребляет в среднем до 63 % кислорода. Если через покровы тела происходит газообмен, то они очень тонки. Дыхание облегчается также увеличением поверхности. Это достигается в ходе эволюции видов образованием различных выростов, уплощением, удлинением, общим уменьшением размеров тела. Некоторые виды при недостатке кислорода активно изменяют величину дыхательной поверхности. Черви Tubifex tubifex сильно вытягивают тело в длину; гидры и актинии – щупальцы; иглокожие – амбулакральные ножки. Многие сидячие и малоподвижные животные обновляют вокруг себя воду, либо создавая ее направленный ток, либо колебательными движениями способствуя ее перемешиванию. Двустворчатым моллюскам для этой цели служат реснички, выстилающие стенки мантийной полости; ракообразным – работа брюшных или грудных ножек. Пиявки, личинки комаров-звонцов (мотыль), многие олигохеты колышут тело, высунувшись из грунта.

У некоторых видов встречается комбинирование водного и воздушного дыхания. Таковы двоякодышащие рыбы, сифонофоры дискофанты, многие легочные моллюски, ракообразные Gammarus lacustris и др. Вторичноводные животные сохраняют обычно атмосферный тип дыхания как более выгодный энергетически и нуждаются поэтому в контактах с воздушной средой, например ластоногие, китообразные, водяные жуки, личинки комаров и др.

Нехватка кислорода в воде приводит иногда к катастрофическим явлениям – заморам, сопровождающимся гибелью множества гидробионтов. Зимние заморы часто вызываются образованием на поверхности водоемов льда и прекращением контакта с воздухом; летние– повышением температуры воды и уменьшением вследствие этого растворимости кислорода.

Частая гибель рыб и многих беспозвоночных зимой характерна, например, для нижней части бассейна реки Оби, воды которой, стекающие из заболоченных пространств Западно-Сибирской низменности, крайне бедны растворенным кислородом. Иногда заморы возникают и в морях.

Кроме недостатка кислорода, заморы могут быть вызваны повышением концентрации в воде токсичных газов – метана, сероводорода, СО2 и др., образующихся в результате разложения органических материалов на дне водоемов.

Солевой режим. Поддержание водного баланса гидробионтов имеет свою специфику. Если для наземных животных и растений наиболее важно обеспечение организма водой в условиях ее дефицита, то для гидробионтов не менее существенно поддержание определенного количества воды в теле при ее избытке в окружающей среде. Излишнее количество воды в клетках приводит к изменению в них осмотического давления и нарушению важнейших жизненных функций.

Большинство водных обитателей пойкилосмотичны: осмотическое давление в их теле зависит от солености окружающей воды. Поэтому для гидробионтов основной способ поддерживать свой солевой баланс – это избегать местообитаний с неподходящей соленостью. Пресноводные формы не могут существовать в морях, морские – не переносят опреснения. Если соленость воды подвержена изменениям, животные перемещаются в поисках благоприятной среды. Например, при опреснении поверхностных слоев моря после сильных дождей радиолярии, морские рачки Calanus и другие спускаются на глубину до 100 м. Позвоночные животные, высшие раки, насекомые и их личинки, обитающие в воде, относятся к гомойосмотическим видам, сохраняя постоянное осмотическое давление в теле независимо от концентрации солей в воде.

У пресноводных видов соки тела гипертоничны по отношению к окружающей воде. Им угрожает излишнее обводнение, если не препятствовать поступлению или не удалять избыток воды из тела. У простейших это достигается работой выделительных вакуолей, у многоклеточных – удалением воды через выделительную систему. Некоторые инфузории каждые 2–2,5 мин выделяют количество воды, равное объему тела. На «откачку» избыточной воды клетка затрачивает очень много энергии. С повышением солености работа вакуолей замедляется. Так, у туфелек Paramecium при солености воды 2,5%о вакуоль пульсирует с интервалом в 9 с, при 5%о – 18 с, при 7,5%о – 25 с. При концентрации солей 17,5%о вакуоль перестает работать, так как разница осмотического давления между клеткой и внешней средой исчезает.

Если вода гипертонична по отношению к жидкостям тела гидробионтов, им грозит обезвоживание в результате осмотических потерь. Защита от обезвоживания достигается повышением концентрации солей также в теле гидробионтов. Обезвоживанию препятствуют непроницаемые для воды покровы гомойосмотических организмов – млекопитающих, рыб, высших раков, водных насекомых и их личинок.

Многие пойкилосмотические виды переходят к неактивному состоянию – анабиозу в результате дефицита воды в теле при возрастании солености. Это свойственно видам, обитающим в лужах морской воды и на литорали: коловраткам, жгутиковым, инфузориям, некоторым рачкам, черноморским полихетам Nereis divesicolor и др. Солевой анабиоз– средство переживать неблагоприятные периоды в условиях переменной солености воды.

Истинно эвригалинных видов, способных в активном состоянии обитать как в пресной, так и в соленой воде, среди водных обитателей не так много. В основном это виды, населяющие эстуарии рек, лиманы и другие солоноватоводные водоемы.

Температурный режим водоемов более устойчив, чем на суше. Это связано с физическими свойствами воды, прежде всего высокой удельной теплоемкостью, благодаря которой получение или отдача значительного количества тепла не вызывает слишком резких изменений температуры. Испарение воды с поверхности водоемов, при котором затрачивается около 2263,8 Дж/г, препятствует перегреванию нижних слоев, а образование льда, при котором выделяется теплота плавления (333,48 Дж/г), замедляет их охлаждение.

Амплитуда годовых колебаний температуры в верхних слоях океана не более 10–15 °C, в континентальных водоемах – 30–35 °C. Глубокие слои воды отличаются постоянством температуры. В экваториальных водах среднегодовая температура поверхностных слоев +(26–27) °С, в полярных – около 0 °C и ниже. В горячих наземных источниках температура воды может приближаться к +100 °C, а в подводных гейзерах при высоком давлении на дне океана зарегистрирована температура +380 °C.

Таким образом, в водоемах существует довольно значительное разнообразие температурных условий. Между верхними слоями воды с выраженными в них сезонными колебаниями температуры и нижними, где тепловой режим постоянен, существует зона температурного скачка, или термоклина. Термоклин резче выражен в теплых морях, где сильнее перепад температуры наружных и глубинных вод.

В связи с более устойчивым температурным режимом воды среди гидробионтов в значительно большей мере, чем среди населения суши, распространена стенотермность. Эвритермные виды встречаются в основном в мелких континентальных водоемах и на литорали морей высоких и умеренных широт, где значительны суточные и сезонные колебания температуры.

Световой режим. Света в воде гораздо меньше, чем в воздухе. Часть падающих на поверхность водоема лучей отражается в воздушную среду. Отражение тем сильнее, чем ниже положение Солнца, поэтому день под водой короче, чем на суше. Например, летний день около острова Мадейра на глубине 30 м – 5 ч, а на глубине 40 м всего 15 мин. Быстрое убывание количества света с глубиной связано с поглощением его водой. Лучи с разной длиной волны поглощаются неодинаково: красные исчезают уже недалеко от поверхности, тогда как сине-зеленые проникают значительно глубже. Сгущающиеся с глубиной сумерки в океане имеют сначала зеленый, затем голубой, синий и сине-фиолетовый цвет, сменяясь наконец постоянным мраком. Соответственно сменяют друг друга с глубиной зеленые, бурые и красные водоросли, специализированные на улавливании света с разной длиной волны.

Окраска животных меняется с глубиной так же закономерно. Наиболее ярко и разнообразно окрашены обитатели литоральной и сублиторальной зон. Многие глубинные организмы, подобно пещерным, не имеют пигментов. В сумеречной зоне широко распространена красная окраска, которая является дополнительной к сине-фиолетовому свету на этих глубинах. Дополнительные по цвету лучи наиболее полно поглощаются телом. Это позволяет животным скрываться от врагов, так как их красный цвет в сине-фиолетовых лучах зрительно воспринимается как черный. Красная окраска характерна для таких животных сумеречной зоны, как морской окунь, красный коралл, различные ракообразные и др.

У некоторых видов, обитающих у поверхности водоемов, глаза разделяются на две части с разной способностью к преломлению лучей. Одна половина глаза видит в воздухе, другая – в воде. Такая «четырехглазость» характерна для жуков-вертячек, американской рыбки Anableps tetraphthalmus, одного из тропических видов морских собачек Dialommus fuscus. Эта рыбка при отливах сидит в углублениях, выставляя часть головы из воды (см. рис. 26).

Поглощение света тем сильнее, чем меньше прозрачность воды, которая зависит от количества взвешенных в ней частиц.

Прозрачность характеризуют предельной глубиной, на которой еще виден специально опускаемый белый ди?