Какие свойства элементов называют металлическими свойствами

В настоящий момент науке известно сто пять химических элементов, систематизированных в виде периодической таблицы. Подавляющее большинство из них причисляют к металлам, что подразумевает наличие у этих элементов особых качеств. Это так называемые металлические свойства. К таким характеристикам, в первую очередь, относятся пластичность, повышенная тепло- и электропроводимость, способность к образованию сплавов, низкое значение потенциала ионизации.

Металлические свойства того или иного элемента обусловлены способностью его атомов при возникновении взаимодействия с атомными структурами других элементов смещать в их направлении электронные облака или же «отдавать» им свои свободные электроны. Самыми активными металлами являются те, что имеют низкую энергию ионизации и электроотрицательность. Также ярко выраженные металлические свойства характерны для элементов, имеющих максимально большой радиус атома и предельно малое число внешних (валентных) электронов.

По мере наполнения валентной орбиты количество электронов во внешнем слое атомной структуры возрастает, и радиус, соответственно, уменьшается. В связи с этим атомы начинают стремиться к присоединению свободных электронов, а не к их отдаче. Металлические свойства таких элементов приобретают тенденцию к уменьшению, а их неметаллические свойства – к увеличению. И, наоборот, при увеличении атомного радиуса отмечается усиление металлических свойств. Поэтому характерной общей чертой всех металлов являются, так называемые, восстановительные качества – та самая способность атома отдавать свободные электроны.

Наиболее ярко металлические свойства элементов проявляются у веществ первой, второй групп главных подгрупп периодической таблицы, а также у щелочных и щелочноземельных металлов. Но самые сильные восстановительные качества наблюдаются у франция, а в водной среде – у лития благодаря более высокому показателю энергии гидратации.

Количество элементов, у которых проявляются металлические свойства, в пределах периода возрастает с увеличением номера периода. В периодической таблице металлы от неметаллов отделены диагональной линией, которая тянется от бора к астату. По этой разделительной черте расположены элементы, у которых в равной степени проявляются и те, и другие качества. К таким веществам относятся кремний, мышьяк, бор, германий, астат, сурьма и теллур. Данная группа элементов называется металлоидами.

Каждый период характеризуется наличием своеобразной «пограничной зоны», в которой располагаются элементы с двойственными качествами. Следовательно, переход от ярко выраженного металла к типичному неметаллу осуществляется постепенно, что и нашло отражение в периодической таблице.

Общие свойства металлических элементов (высокая электропроводимость, теплопроводность, ковкость, характерный блеск, пластичность и др.) обусловлены схожестью их внутреннего строения, а точнее – наличием кристаллической решетки. Однако существует немало качеств (плотность, твердость, температура плавления), которые придают всем металлам сугубо индивидуальные физико-химические свойства. Эти характеристики зависят от строения кристаллической решетки каждого конкретного элемента.

Источник

В одной из предыдущих частей мы уже говорили, что металлы характеризуются металлическими свойствами, то есть способностью отдавать электроны, а чуть позднее, это было вот тут, упомянули о том, что говорить о металлической связи мы можем тогда, когда эта самая связь образуется между атомами химических элементов металлов.

Сегодня мы попробуем раскрыть большую часть первоначальных сведений, касающихся металлической связи, что, кстати, позволит понять в том числе и природу физических свойств металлов, поэтому наберитесь терпения, возможно, будет интересно!

Различные металлические воплощения

Начнём мы несколько издалека, а именно с определения химии (неожиданно). Я не удивлю Вас, если скажу, что

Химия – это наука о веществах, их свойствах и превращениях.

Попробуем коротко раскрыть смысл, заложенный в данном определении. Для этого мы должны прийти к единой точки зрения относительно таких понятий, как вещества и их свойства.

Вещество – это то, из чего состоит физическое тело. И вне всяких сомнений металлы непосредственно относятся к веществам, положенным в основу огромного количества физических тел, так железо (Fe) или медь (Cu) являются веществом для таких физических тел, как гвоздь или проволока. Но мы идём дальше.

А как определить, что такое свойства вещества? Давайте размышлять. Например, у меня есть различные свойства. Рост, вес, возраст и т.д. Совокупность всех моих свойств в конечном итоге отличает меня от Вас. Понимаете? Проводя аналогию с веществами, можно сказать, что

Свойства вещества – это то, что отличает одни вещества от других.

Физические свойства металлов.

И если физические свойства металлов нам из нашей повседневной практики известны достаточно хорошо, то вопрос о том, чем могут быть обусловлены эти свойства, я думаю, большинству из нас не покажется столь уж простым.

Дело в том, что в химии существует понимание: свойства вещества обусловлены, во-первых, составом вещества, во-вторых, его строением.

Свойства любого вещества обусловлены его составом и строением

И состав и строение в каждом конкретном случае по понятным причинам может значительно изменяться, внося свои существенные коррективы в итоговый результат, но наша задача выделить в этом общее, характерное для металлов!

Общую составляющую состава мы уже коротко обсудили, она включает в себе систему, состоящую из атомов химических элементов металлов, объединённых химической связью, что коротко может быть описано как Ме – Ме.

Чтобы добраться до общего, характеристического для металлов по части строения, нам вновь придётся поразмышлять. Итак, если металлы характеризуются металлическими свойствами, то есть, способностью отдавать электроны, то возникает логичный вопрос: кому они отдают электроны? Представьте, если я хочу отдать электроны, и Вы хотите отдать электроны, как мы можем найти общий язык?

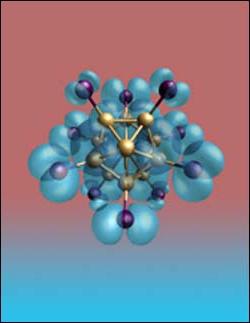

Как выяснилось, атомы химических элементов металлов при образовании химической связи между собой отдают электроны в общее пользование, а в некотором роде освобождают эти электроны, и последние заполняют собой межузловое пространство металлической кристаллической решётки.

Схема металлической кристаллической решётки

Таким образом мы вводим новое для нас понятие:

Кристаллическая решётка – совокупность упорядоченно расположенных в пространстве структурных единиц твёрдого вещества.

Структурные единицы, входящие в состав кристаллической решётки называются узлами. Для удобства работы нашего представления узлы кристаллической решётки соединяют воображаемыми линиями.

В узлах же металлической кристаллической решётки находятся так называемые атом-ионы. Почему?

Дело в том, что освобождая электроны, или отдавая электроны в общее пользование для всей металлической кристаллической решётки, атом металла (Ме) перестаёт быть атомом и приобретает положительный заряд , то есть, становится ионом (катионом).

Схема металлической химической связи

Данный процесс обратим. (Стрелочка, направленная как в одну сторону, так и в другую, – символ обратимости). То есть, в действительности происходит беспокойный переход атома металла в состояние иона (катиона) с освобождением электронов и наоборот.

Почему же при отдаче электронов атом металла приобретает положительный заряд? Дело в том, что в случае отдачи электронов совокупный отрицательный заряд электронной оболочки уменьшается, а положительный заряд ядра остаётся неизменным и начинает преобладать над отрицательным зарядом электронной оболочки, что приводит к совокупному положительному заряду всей частицы, то есть к состоянию иона (катиона).

Переход атома кальция (Ca) в состояние иона (катиона) кальция

Теперь мы наконец-то готовы определить, что же такое металлическая связь:

Металлическая связь – это химическая связь, образованная за счёт обобществлённых (свободных) электронов, между атом-ионами металлов.

Именно наличием в межузловом пространстве металлической кристаллической решётки свободных обобществлённых электронов и объясняются все физические свойства металлов, такие как электропроводность, металлический блеск, ковкость и так далее.

Возможно, поподробнее мы об этом когда-нибудь и поговорим. А на этом у меня всё. Спасибо. Пока.

Источник

В предыдущих частях мы, во-первых, ввели понятие атомного радиуса, к которому не раз сегодня обратимся. Во-вторых, ввели понятие о металлических и неметаллических свойствах. И, в-третьих, научились отличать металлы от неметаллов по таблице Менделеева.

Сегодня поговорим о том, какие закономерности можно выделить в рамках таблицы Менделеева благодаря всем вышеперечисленным знаниям.

Обо всём по порядку

Напомню:

Атомный радиус – условная величина, характеризующая удалённость электронов на внешнем энергетическом уровне от ядра атома.

Условное изображение атомного радиуса атома не примере атома углерода

Металлические свойства – способность атомов химических элементов отдавать электроны

Неметаллические свойства – способность атомов химических элементов эти электроны принимать.

Выделять закономерности в пределах таблицы Менделеева мы будем в двух направлениях:

В пределах подгруппы (сверху – вниз)

Сделаю акцент на том, что работать мы будем исключительно в пределах главных подгрупп

О том, почему атомный радиус в пределах подгруппы (сверху вниз) возрастает, мы говорили здесь.

- А почему же в пределах подгруппы (сверху вниз) усиливаются металлические свойства?

Дело в том, что с в пределах подгруппы с увеличением атомного радиуса возрастает удалённость электронов на внешнем энергетическом уровне от ядра, а чем более электроны удалены от ядра, тем выше запас их свободной энергии, тем менее прочно они связаны с ядром (об этом здесь) – это значит, что тем проще эти электроны будет отдать! А металлические свойства как раз-таки характеризуют способность атомов химических элементов отдавать электроны.

Ещё раз. Чем больше электроны удалены от ядра, тем менее прочно они связаны с ядром, тем проще их оказывается отдать. Я думаю, Вы интуитивно чувствуете эту простую логику, согласно которой прочность связи обратно пропорциональна расстоянию.

- Почему же в пределах подгруппы (сверху вниз) неметаллические свойства ослабевают?

Всё очень просто, неметаллические свойства – прямо противоположное понятие металлическим свойствам, и если одно усиливается, то другое ослабевает.

Как можно проследить данные закономерности? Посмотрим в таблицу Менделеева, а именно в главную подгруппу четвёртой группы.

Белый, зелёный – металлы, красный – неметаллы.

В пределах главной подгруппы четвёртой группы мы видим, как неметаллы углерод (C) и кремний (Si) в какой-то момент сменяет металл германий (Ge), и это неслучайно! Мы знаем, что металлические свойства в пределах подгруппы усиливаются, а неметаллические – ослабевают, и именно поэтому в какой-то момент при движении в пределах подгруппы сверху вниз металлические свойства усилились настолько, а неметаллические свойства ослабли настолько, что неметаллы в какой-то момент уступают место металлам.

И данную закономерность Вы можете пронаблюдать в пределах главной подгруппы любой группы!

Почему именно главные подгруппы? Дело в том, что классический вариант таблицы Менделеева, с которым мы чаще всего и работаем, в угоду компактности размещает элементы побочных подгрупп, которые, мы знаем, являются исключительно металлами, таким образом, что они, кажется, игнорируют рассматриваемые нами закономерности, то есть, попросту говоря оказываются исключениями. Ради интереса можете посмотреть на развёрнутый вариант таблицы.

В пределах периода (слева – направо)

Здесь попроще. здесь никаких подгрупп.

Итак, мы знаем, что в пределах периода (слева направо) атомный радиус убывает (об этом здесь). Так что же из этого вытекает?

А то, что металлические свойства будут убывать, а неметаллические – возрастать! Судите сами:

чем меньше атомный радиус, тем ближе электроны на внешнем энергетическом уровне оказываются к ядру, то есть тем более прочно эти электроны оказываются связаны с ядром и тем труднее их оказывается отдать, то есть тем менее выражены оказываются металлические свойства и более выражены неметаллические.

Мы легко можем проследить данную закономерность по таблице Менделеева, пользуясь тем же способом размышления, что и выше:

Белый, зелёный – металлы, красный – неметаллы.

В переделах любого периода (слева – направо) металлы закономерно начинают сменяться неметаллами, так как металлические свойства ослабевают, а неметаллические – возрастают.

Осталось сделать последний штрих – ввести понятие электроотрицательности.

Электроотрицательность – способность атомов химических элементов оттягивать на себя электронную плотность.

Электроотрицательность – понятие тождественное по смыслу неметаллическим свойствам и используется для характеристики неметаллических свойств атома. Оно даже изменяется в пределах таблицы Менделеева аналогичным образом! То есть, в пределах подгруппы (сверху вниз) убывает, а в пределах периода (слева – направо) возрастает.

Таблица электроотрицательности по Полингу

А на этом у меня всё. В следующий раз продолжим обозревать типы химической связи. Спасибо. Пока.

Источник

Слово «металл» заимствовано из немецкого языка и окончательно усвоено в Петровскую эпоху. Первоначально имело общее значение «минерал, руда, металл», а разграничение этих понятий произошло во времена М.В.Ломоносова.

Немецкое слово «metall» произошло от латинского «metallum» — «рудник, металл».

В латинский язык слово пришло из греческого — μεταλλον: «рудник, копь».

В современном понимании, металлы — группа химических элементов, в виде простых веществ, обладающих характерными металлическими свойствами: высокая тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность и металлический блеск.

Однако в астрофизике термин «металл» может иметь другое значение и обозначать все химические элементы тяжелее гелия.

Как химические элементы металлы очень распространены. Из 118 химических элементов, открытых на данный момент (из них не все официально признаны), к металлам относят:

6 элементов в группе щелочных металлов,

6 в группе щёлочноземельных металлов,

38 в группе переходных металлов,

11 в группе лёгких металлов,

7 в группе полуметаллов,

14 в группе лантаноиды + лантан,

14 в группе актиноиды (физические свойства изучены не у всех элементов) + актиний,

вне определённых групп — бериллий и магний.

Таким образом, к металлам относится 96 элементов из всех открытых.

Свойства металлов

Характерные свойства металлов

Металлический блеск (характерен не только для металлов: его имеют и неметаллы иод и углерод в виде графита)

Хорошая электропроводность (из неметаллов электропроводностью обладает также углерод)

Возможность лёгкой механической обработки (см.: пластичность; однако некоторые металлы, например, германий и висмут, непластичны)

Высокая плотность (обычно металлы тяжелее неметаллов)

Высокая температура плавления (исключения: ртуть, галлий и щелочные металлы)

Большая теплопроводность

В реакциях чаще всего являются восстановителями

Физические свойства металлов

Все металлы (кроме ртути и, условно, франция) при нормальных условиях находятся в твёрдом состоянии, однако обладают различной твёрдостью.

Температуры плавления чистых металлов лежат в диапазоне от −39°C (ртуть) до 3410°C (вольфрам). За исключением щелочных, металлы плавятся при высокой температуре, однако некоторые, например, олово и свинец, можно расплавить на обычной электрической или газовой плите.

В зависимости от плотности, металлы делят на лёгкие (плотность 0,53 ÷ 5 г/см³) и тяжёлые (5 ÷ 22,5 г/см³). Самым лёгким металлом является литий (плотность 0.53 г/см³). Самый тяжёлый металл в настоящее время назвать невозможно, так как плотности осмия и иридия — двух самых тяжёлых металлов — почти равны (около 22.6 г/см³ — ровно в два раза выше плотности свинца), а вычислить их точную плотность затруднительно: требуется полностью очистить металлы, так как любые примеси снижают их плотность.

Большинство металлов пластичны, то есть металлическую проволоку можно согнуть, и она не сломается. Это происходит из-за смещения слоёв атомов металлов без разрыва связи между ними. Самыми пластичными являются золото, серебро и медь. Из золота можно изготовить фольгу толщиной 0,003 мм, которую используют для золочения изделий. Однако проволока из цинка или олова хрустит при сгибании, марганец и висмут почти не сгибаются, а сразу ломаются. Пластичность зависит и от чистоты металла. Очень чистый хром весьма пластичен, но, загрязнённый даже незначительными примесями, становится хрупким и более твёрдым.

Все металлы хорошие проводники. Это обусловлено наличием в их кристаллических решётках подвижных электронов, перемещающихся под действием электрического поля. Серебро, медь и алюминий имеют наибольшую электропроводность. По этой причине последние два металла чаще всего используют в качестве материала для проводов. Очень высокую электропроводность имеет также натрий, в экспериментальной аппаратуре известны попытки применения натриевых токопроводов в форме тонкостенных труб из нержавеющей стали, заполненных натрием. Благодаря малому удельному весу натрия, при равном сопротивлении натриевые «провода» получаются значительно легче медных и даже несколько легче алюминиевых.

Высокая теплопроводность металлов также зависит от подвижности свободных электронов. Поэтому ряд теплопроводностей похож на ряд электропроводностей, и лучшим проводником тепла, как и электричества, является серебро. Натрий также находит применение как хороший проводник тепла. Широко известно, например, применение натрия в клапанах автомобильных двигателей для улучшения их охлаждения.

Цвет у большинства металлов примерно одинаковый — светло-серый с голубоватым оттенком. Золото, медь и цезий соответственно жёлтого, красного и светло-жёлтого цвета.

Металлы в природе. Добыча и обогащение

Источник

Напомню, что в одной из предыдущих частей мы ввели такие понятия как металлические и неметаллические свойства, теперь же пришло время научится отличать металлы от неметаллов по таблице Менделеева.

Многие из Вас, столкнувшись с данным вопросом, могут справедливо заметить, дескать: “Ха, вот глупости. Автор не от мира сего, ведь металлы и неметаллы в таблице Менделеева отмечены разным цветом! Как сейчас помню таблицу Менделеева в учебнике, где неметаллы отмечены красным цветом, а металлы – чёрным и зелёным. Шах и мат.”

Не спешите с критикой

Это всё замечательно, отвечу я, да только учащиеся, что приходят на экзамен по химии, получают чёрно-белый вариант таблицы Менделеева и Ваше возможное замечание окажется неуместно.

Тот самый черно-белый вариант

И прежде чем мы всё-таки ответим на поставленный вопрос, нам необходимо освоить несколько базовых химических понятий, касающихся работы с таблицей Менделеева. Дело в том, что помимо довольно однозначно определяемых периодов и групп, в таблице Менделеева есть место так же и для, так называемым, подгрупп.

С сегодняшнего дня мы начнём различать главную подгруппу (или подгруппу А) и побочную подгруппу (или подгруппу В).

Как же определить к какой подгруппе относится тот или иной химический элемент?

На отношение к той или иной подгруппе химического элемента нам могут указать следующие знаки:

Во-первых, нередко в шапочке, где указан номер группы, к которому относится столбец, есть указание и на подгруппы:

Главная подгруппа – А, побочная – В

Во-вторых, само положение химического символа химического элемента в ячейке указывает на отношение к подгруппе. Так, если химический символ химического элемента смещён относительно центра ячейки влево, то мы имеем дело с элементом главной подгруппы (подгруппы А), если же вправо – то побочной подгруппы (подгруппы В)

Например, в совершенно случайной чёрно-белой таблице Менделеева мы видим, что фосфор относительно центра ячейки смещён влево, это значит, что фосфор – элемент главной подгруппы (подгруппы А) пятой группы.

“адрес” фосфора: P – II (период), VА (группа – подгруппа), 15 (порядковый номер).

Как понятие о подгруппах поможет нам отличать металлы от неметаллов?

А вот как: дело в том, что все элементы побочных подгрупп – это металлы!

Красным выделены все элементы побочных подгрупп первых шести периодов. Все они – металлы.

А через элементы главных подгрупп мы можем провести одну особенную диагональ, которая “отсечёт” металлы от неметаллов.

Данная диагональ проходит через такие неметаллы, как бор (B) – кремний (Si) – мышьяк (As) – теллур (Te) – астат (As).

Зелёным цветом выделены все неметаллы в таблице Менделеева

Таким образом все элементы главных подгрупп, что лежат ниже и левее данной диагонали являются металлами, а все, что лежат выше и правее – неметаллами.

Однако нельзя не заметить, что деление на металлы (Ме) и неметаллы (неМе) всё же несколько условно, а некоторые таблицы, Менделеева, которые Вы можете найти в сети, игнорируют указанные мной правила работы с подгруппами.

В следующей части мы выделим закономерности, согласно которым металлические и неметаллические свойства изменяются в пределах рассматриваемой Периодической системы Менделеева и разберёмся, какое отношение к этому имеет атомный радиус. А на этом у меня всё. Спасибо. Пока.

Источник