Какие свойства объединяют все клетки организмов

1. Что общего и какие различия между клетками растений и бактерий?

Сходства:

1. Все клетки состоят практически из одних и тех же химических элементов.

2. В целом строение указанных клеток сходно (клеточная стенка, клеточная мембрана, цитоплазма, рибосомы).

Отличия:

1. В клетках растений есть хлоропласты, вакуоли, митохондрии, аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть.

2. У бактерий нет ядра.

3. Бактерия покрыта капсулой, предохраняющей бактерии от повреждений и высыхания.

2. Все ли организмы на Земле имеют клеточное строение?

Все живые существа на Земле, за исключением вирусов, построены из клеток.

Вопросы

1. Какие вопросы рассматриваются на клеточном уровне?

Клеточный уровень организации живого является предметом изучения отдельной биологической науки – цитологии. Она исследует строение и функционирование клеток, закономерности их специализации в ходе развития организмов, механизмы деления клеток, особенности протекающих в них химических процессов.

2. Что характерно для химического состава клетки?

Несмотря на различия в строении и выполняемых функциях все клетки состоят практически из одних и тех же химических элементов. Сходство элементарного химического состава клеток разных организмов указывает на единство живой природы. Примерно 98 % от массы любой клетки приходится на четыре элемента: кислород (75 %), углерод (15 %), водород (8 %) и азот (3 %). На остальные более 70 элементов, которые могут входить в состав клетки, проходится 2 % от её массы.

Органические соединения, входящие в состав клетки: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты и др. Кроме органических, в клетке присутствуют и неорганические вещества – вода и минеральные соли.

Вода в клетке в количественном отношении занимает первое место среди всех других химических соединений.

Минеральные вещества в клетке могут находиться в виде растворённых солей либо в твёрдом состоянии. Например, в цитоплазме практически любой клетки имеются кристаллические включения, состоящие из слаборастворимых солей.

Ионы солей входят в состав цитоплазмы клеток, определяют её кислотно-щелочной баланс, активизируют многие ферменты.

Соединения азота, фосфора, кальция и других неорганических веществ используются для синтеза молекул органических веществ.

3. Какие методы используются при изучении клетки?

Исторически первым таким методом изучения клетки стала световая микроскопия. Современные световые микроскопы увеличивают изучаемый объект в 2000-2500 раз.

В 30-х гг. XX в. появилась электронная микроскопия. Именно в это время был изобретён электронный микроскоп, который позволяет достигать увеличения до 1 000 000 раз.

Для выделения митохондрий, рибосом, пластид и других органоидов клетки используют метод центрифугирования. Для этого разрушенные клетки помещают в пробирки и вращают с очень большой скоростью в специальных приборах – центрифугах.

В настоящее время учёные используют и другие физические и химические методы, позволяющие выделять и исследовать различные виды молекул, входящих в состав клеток.

4. Кто разработал клеточную теорию?

К середине XIX в. немецкие учёные Т. Шванн и М. Шлейден, обобщив сведения, полученные многими исследователями, сформулировали клеточную теорию, одну из основных в современной биологии.

5. Почему клетку назвали клеткой?

История изучения клетки связана с именем такого английского ученого, как Роберт Гук (он впервые применяя микроскоп для исследования тканей и на срезе пробки и сердцевины бузины увидел ячейки, которые и назвал клетками). Его поразило то, что пробка оказалась построенной из ячеек, напоминавших пчелиные соты. Эти ячейки Гук назвал клетками.

6. Какие свойства объединяют все клетки живых организмов?

Все клетки сходны по строению, химическому составу и жизненным функциям и способны делиться.

Задания

Используя знания, полученные на уроках физики, объясните, почему электронные микроскопы дают большее увеличение, чем световые.

Так как размер электрона намного меньше длины волны света, то разрешающая способность электронного микроскопа на несколько порядков больше чем у светового.

Источник

Универсальной структурно-функциональной единицей живого является клетка. Клетки – достаточно мелкие образования, видимые, как правило, только в микроскоп, поэтому открытие и исследование клеток тесно связано с развитием микроскопической техники. Характерные размеры клеток: 1–5 мкм для бактерий и 10–100 мкм для клеток животных и растений (микрометр, мкм = $10^{-6}$ м, то есть тысячная доля миллиметра). Предел разрешающей способности человеческого глаза — порядка 100 мкм (1/10 мм), но при этом нужно учитывать, что объект должен быть контрастным. Отдельные клетки, даже крупные, в составе ткани увидеть часто невозможно из-за низкого контраста, и, как правило, для его повышения требуется окрашивание препарата. Случай, когда одноклеточное размером порядка 100–200 мкм можно увидеть невооруженным глазом, — наблюдение на темном фоне в боковом свете. Подобно тому, как за счет рассеяния света можно видеть пылинки в косом солнечном луче, в этом случае можно увидеть и клетку.

Однако в большинстве случаев для обнаружения клеток необходимы оптические приборы и методики подготовки препаратов. По-видимому, первый микроскоп был сконструирован отцом и сыном Янссенами в конце XVI в., но он был весьма несовершенным.

Термин «клетка» ввел английский естествоиспытатель Роберт Гук (рис. 1). Он сконструировал микроскоп и, изучая с его помощью различные объекты, в 1665 г. обнаружил, что срез обычной винной пробки образован правильно расположенным прямоугольными ячейками (cells), которые он и назвал клетками (рис. 2 — иллюстрация из его книги «Микрография»). Он видел не живые клетки, а клеточные стенки, так как пробка — это мертвая ткань. В дальнейшем подобные образования были обнаружены в других биологических объектах, и термин «клетка» стал общепринятым.

Рис. 1 Рис. 2

Большой вклад в изучение клеток внес голландский ученый Антони ван Левенгук. В конце XVII в. он изготовил микроскоп и обнаружил различные микроорганизмы в зубном налете, в воде из лужи и настое растений. Микроскоп Левенгука был им существенно усовершенствован и давал гораздо больше возможностей, чем более примитивные микроскопы предшественников. Так был открыт невидимый глазу мир микробов, которых Левенгук назвал «зверьками». Также он впервые наблюдал и зарисовал клетки животных — сперматозоиды и эритроциты (красные кровяные тельца). Левенгук описал свои наблюдения в книге «Тайны природы, открытые Антонием Левенгуком при помощи микроскопов».

После этого начался период бурного развития микроскопии, что привело к накоплению информации о клеточном строении тканей растений и животных. По мере развития микроскопической техники стало ясным, что клетки являются универсальными компонентами живого.

На основании многочисленных наблюдений животных и растительных клеток в 1838 г. ботаником Маттиасом Шлейденом и гистологом, физиологом, цитологом Теодором Шванном была сформулирована клеточная теория. По мере дальнейшего развития цитологии — науки о клетке — эта теория была развита и дополнена.

Основные положения клеточной теории

Клетка является минимальной структурной и функциональной единицей живого («вне клетки жизни нет»). Вирусы не имеют клеточного строения, однако все свойства живого (такие как метаболизм, самовоспроизведение) они проявляют только внутри живой клетки хозяина, которого инфицировали.

Все живые организмы состоят из клеток и образованного ими внеклеточного вещества. Многоклеточный организм — это система клеток и выделенного ими межклеточного вещества, образовавшийся в результате деления 1 исходной клетки (оплодотворенной яйцеклетки — зиготы).Несмотря на значительные различия в размере и форме клеток, все они имеют общий план строения. Шванн и Шлейден считали, что у всех клеток есть оболочка, цитоплазма и ядро, что характерно для клеток растений и животных, однако дальнейшее развитие микроскопии позволило выяснить, что существуют и клетки без ядра (то есть без ядерной оболочки), например клетки бактерий. Они гораздо мельче, чем клетки растений и животных. Однако химические основы, общие принципы строения и жизнедеятельности клеток являются общими для всех живых организмов. Это одно из доказательств единства происхождения живой природы и родства всего живого на Земле.

Клетки не возникают заново из неклеточного вещества, а образуются путем деления ранее существующих клеток (так называемое дополнение Вирхова, сделанное Рудольфом Вирховым в 1858 г.). Предполагается, что миллиарды лет назад клетки возникли абиогенным путем в процессе происхождения жизни из неживого вещества, однако считается, что в настоящее время это невозможно, так как отсутствуют подходящие условия. Еще великий французский ученый Луи Пастер (1822–1895 гг.) в своих опытах с кипячением питательных сред в специальных колбах с изогнутыми носиками, куда не попадали микроорганизмы и их споры, доказал невозможность самозарождения жизни из неживой материи.

про- и эукариоты

Все клеточные организмы разделяются на две группы:

прокариоты, или доядерные, не имеющие ядерной оболочки;

эукариоты, или ядерные, у которых генетический материал (ДНК) находится в ядре и отделен от цитоплазмы ядерной оболочкой.

К прокариотам относятся очень мелкие одноклеточные организмы без ядра. Среди них можно выделить царство бактерии и царство археи (ранее архебактерии).

К эукариотам относятся три основных царства многоклеточных организмов — царства животные, растения и грибы, — а также одноклеточные эукариоты (например, амебы, инфузории и др.), которых объединяют в царство протисты, или простейшие (в настоящее время признано сборной, то есть разнородной по происхождению, группой и разделено на множество царств одноклеточных организмов).

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОК ПРО- И ЭУКАРИОТ

Клетки про- и эукариот весьма различны. Прокариоты — более древние и просто устроенные организмы (рис. 3). Их клетки очень мелкие, порядка нескольких микрометров (1–5 мкм). Они не имеют ядра и практически не имеют внутренних мембранных структур — органелл, характерных для клеток эукариот. Обычно они имеют поверх мембраны клеточную стенку и иногда дополнительно слизистую капсулу. В цитоплазме находится ДНК, эту структуру называют нуклеоид («нуклеус» — ядро, «ойдес» — подобный). ДНК у прокариот кольцевая. Помимо основной хромосомы могут иметься дополнительные маленькие кольца ДНК — плазмиды. В цитоплазме находится много рибосом — органелл наподобие гранул, осуществляющих биосинтез белка. Клетки прокариот могут иметь жгутики.

Часть прокариот способны к фото- или хемосинтезу. Фотосинтезируют, например, цианобактерии, которые раньше иногда называли сине-зелеными водорослями. Другие прокариоты питаются, поглощая низкомолекулярные органические вещества через поверхность клетки. Такие бактерии могут поселяться в продуктах питания, вызывая их порчу либо, наоборот, способствуя получению кисломолочных продуктов, квашению овощей (лактобактерии). Также, поселяясь в организме человека, бактерии могут вызывать заболевания, например столбняк, холеру, дифтерию.

Археи — особая, крайне своеобразная группа прокариот, обитающая в экстремальных местах обитания — в горячих источниках, в соленом Мертвом море и т. п., а также в почве, в кишечниках животных.

Рис. 3. Строение клетки прокариот

Клетки эукариот во много раз больше (10–100 мкм) и гораздо сложнее устроены (рис. 4), чем клетки прокариот. В цитоплазме у них много сложно устроенных органелл, в том числе мембранных, например, эндоплазматическая сеть (ЭПС), ИЛИ (её другое название) эндоплазматический ретикулум (ЭР), аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли, митохондрии, иногда пластиды.

Ядро эукариот имеет двухмембранную ядерную оболочку. Внутри ядра находятся молекулы ДНК, они не кольцевые, а линейные, и их обычно несколько или много (не менее двух). Они находятся в комплексе с белками в составе хромосом. Структура большой и сложной клетки эукариот поддерживается системой белковых волокон — цитоскелетом, который у прокариот практически не развит. Цитоскелетные нити также участвуют в распределении хромосом по дочерним клеткам при делении эукариот.

Клетки эукариот, как правило, способны поглощать частицы из среды путем впячивания мембраны, что для прокариот не характерно. Этот процесс называется эндоцитозом. Характерен для эукариот и обратный процесс — экзоцитоз — секреция клеткой веществ путем слияния пузырьков с наружной мембраной. Цитоскелет и большое количество мембранных органелл, по всей видимости, и позволили клеткам эукариот приобрести в ходе эволюции большие размеры. Только у эукариот встречается настоящая многоклеточность.

Подробные сведения об органеллах клеток эукариот можно найти в отдельных посвященных им темах.

Рис. 4. Строение клетки эукариот

Основные (хотя и не все) различия клеток про- и эукариот приведены в таблице.

| Признаки | Прокариоты | Эукариоты |

| ядерная оболочка | нет | есть |

| размер клеток | мелкий (1–5 мкм) | крупный (50–200 мкм) |

ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли | нет | есть |

| митохондрии, пластиды | нет | есть |

| рибосомы | мельче | больше |

| ДНК | 1 кольцевая | много линейных хромосом |

| цитоскелет | не развит | развит |

| азотфиксация | бывает | не бывает |

| эндоцитоз | нет | есть |

| жгутики | внешние (не покрыты мембраной) | внутренние (покрыты мембраной) |

Источник

Вопросы и задания

Вопрос 1. Какие части обязательны для клеток всех живых организмов? Почему?

Каждая клетка имеет три главные части: наружную мембрану, которая одевает клетку, цитоплазму — полужидкую массу, которая составляет основное содержимое клетки, и ядро — небольшое плотное тельце, расположенное в цитоплазме.

Вопрос 2. Вспомните, какая наука изучает строение и функции клеток.

Цитология — наука о строении и функциях клеток.

Вопрос 3. Что такое плазматическая мембрана, каково её значение?

Любая клетка имеет плазматическую мембрану (от латинского «мембрана» — кожица, плёнка). Она защищает внутреннее содержимое клетки от воздействий внешней среды. Выросты и складки на поверхности мембраны способствуют прочному соединению клеток между собой. Мембрана пронизана тончайшими канальцами. По канальцам мембраны осуществляется перенос питательных веществ и продуктов жизнедеятельности клетки.

Вопрос 4. В чём сущность фагоцитоза? Объясните, почему фагоцитоз невозможен в растительной клетке.

Фагоцитоз (от греческого «фагео» — пожирать, «цитоз» — клетка) — поглощение клеткой крупных молекул органических веществ и даже целых клеток.

В этом процессе непосредственное участие принимает плазматическая мембрана. Путём фагоцитоза питаются многие простейшие. У позвоночных животных способность к фагоцитозу сохранили лишь некоторые клетки. Например, у человека это белые клетки крови — лейкоциты. Захватывая и «пожирая» болезнетворные микроорганизмы, они предохраняют нас от опасных инфекций.

В растительной клетке фагоцитоз не возможен, т.к. она покрыта плотной оболочкой, которая поддерживает постоянную форму клетки.

Вопрос 5. В чём состоит роль рибосом в организме?

Рибосомы обеспечивают сборку сложных молекул белков.

Вопрос 6. Как строение эндоплазматической сети связано с выполняемыми ею функциями?

Эндоплазматическая сеть представлена сетью многочисленных мелких канальцев и полостей, соединённых между собой. Такое строение позволяет ей связывать все части клетки между собой, участвовать в образовании и транспортировке различных органических веществ.

Вопрос 7. Прочитав текст на с. 19—20, объясните, как связаны между собой аппарат Гольджи и лизосомы.

Лизосомы образуются в аппарате Гольджи.

Вопрос 8. Вспомнив основные свойства живого, объясните, почему клетка, не имеющая митохондрий и рибосом, существовать не может.

Рибосомы осуществляют синтез белковых молекул. Энергия, необходимая для процессов жизнедеятельности, накапливается в митохондриях. Так, без белка и энергии не осуществлялся бы рост и развитие – важнейшее свойство живого. За счет этих процессов также осуществляется обмен веществ и энергии.

Вопрос 9. Клубень картофеля на свету зеленеет. С превращением каких органоидов в клетке это связано?

Это связано с преобразованием бесцветных пластид, в которых накапливаются запасные питательные вещества (например, крахмал в клубнях картофеля). Вместо них появляются зелёные пластиды, или хлоропласты, которые содержат пигмент хлорофилл, придающий клубням зелёный цвет.

Вопрос 10. Расскажите о значении клеточного ядра.

Важнейшая часть клетки — ядро. Обычно оно находится в центре клетки. Ядро содержит одно или несколько ядрышек. В ядре хранится наследственная информация о данной клетке и об организме в целом.

Вопрос 11. Что такое хромосомы, какова их роль в клетке? Сколько хромосом у человека?

Хромосома — это нитевидная структура клеточного ядра, несущая генетическую информацию в молекулах нуклеиновой кислоты, которая становится видной при делении клетки.

У человека 46 хромосом. В клетках хромосомы одинакового строения и размера образуют пары. Хромосомы одной пары называют гомологичными.

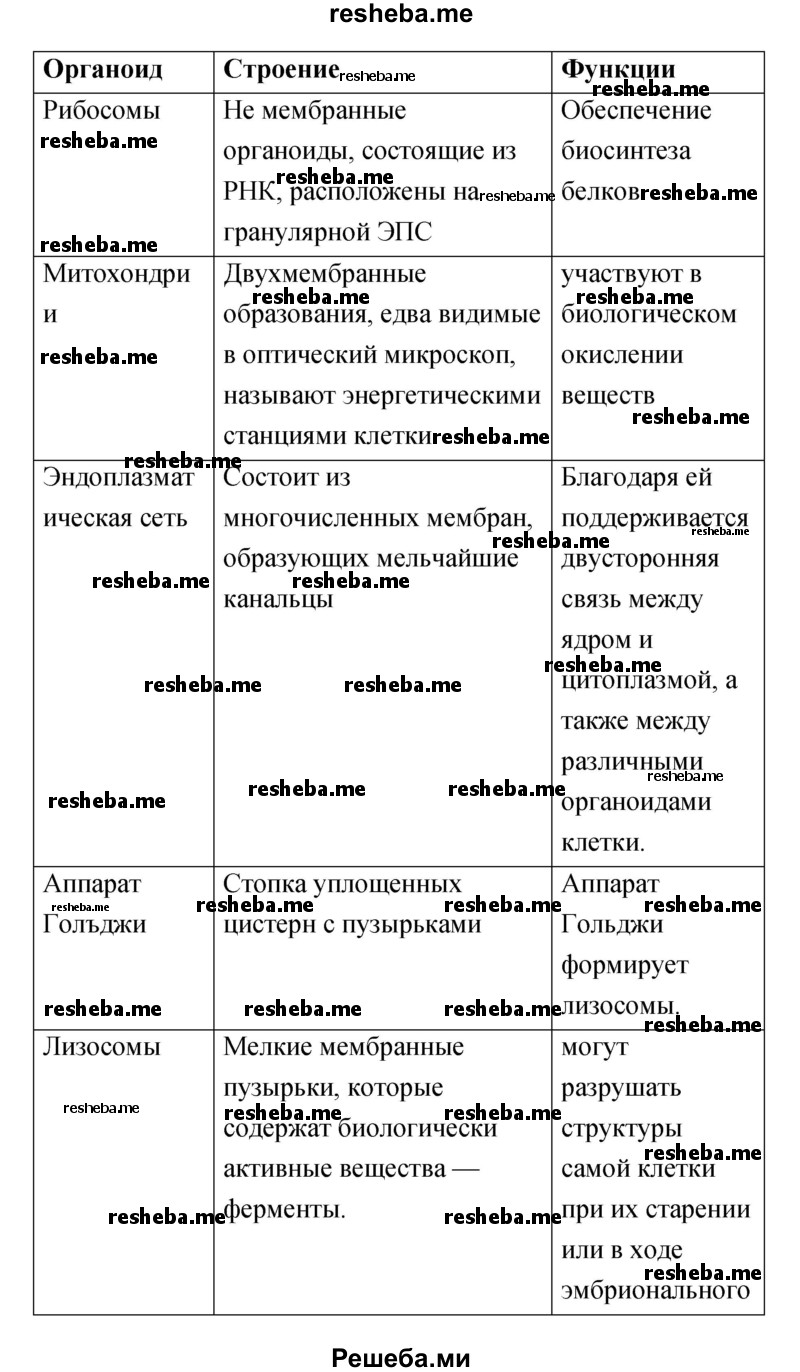

12. Составьте и заполните таблицу «Органоиды и их функции».

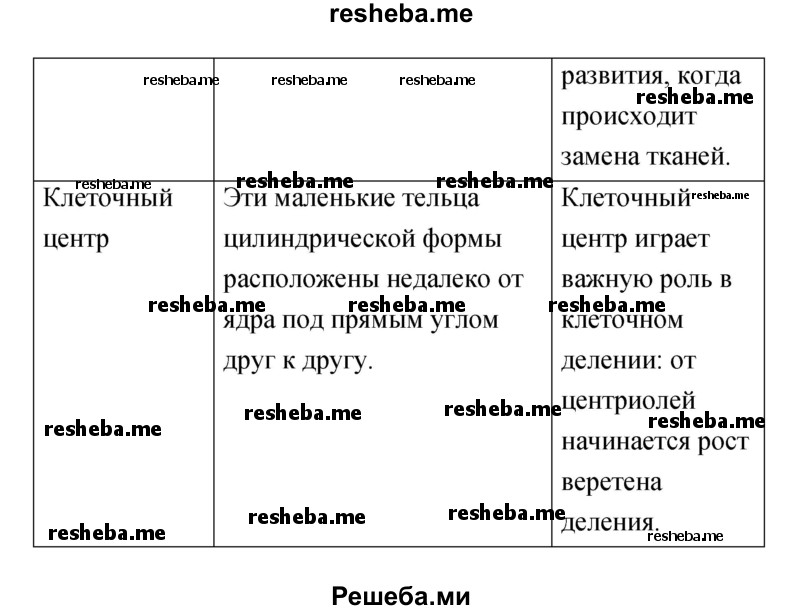

13. Составьте таблицу «Сравнение строения растительной и животной клеток» (работа в малых группах).

14. Почему вирусам для жизнедеятельности необходима клетка?

Вирус — неклеточная форма жизни. Они могут существовать только в клетках других организмов — это опасные внутриклеточные паразиты. Вирусы очень просто устроены: это молекула нуклеиновой кислоты, заключённая в защитную белковую оболочку. Вне клетки—хозяина вирусы не проявляют признаков жизни и ведут себя как обычные химические соединения.

Источник

Наука, изучающая строение и функции клеток – цитология.

Клетки могут отличаться друг от друга по форме, строению и функциям, хотя основные структурные элементы у большинства клеток сходны. Систематические группы клеток – прокариотические и эукариотические (надцарства прокариоты и эукариоты).

Прокариотические клетки не содержат настоящего ядра и ряда органоидов (царство дробянки).

Эукариотические клетки содержат ядро, в котором находится наследственный аппарат организма (надцарства грибы, растения, животные).

Любой организм развивается из клетки.

Это относится к организмам, появившимся на свет как в результате бесполого, так и в результате полового способов размножения. Именно поэтому клетка считается единицей роста и развития организма.

1.Особенности строения клеток прокариот и эукариот

Прокариоты – древнейшие организмы, образующие самостоятельное царство. К прокариотам относятся бактерии, сине-зеленые «водоросли» и ряд других мелких групп.

Клетки прокариот не обладают, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий). Единственная крупная кольцевая (у некоторых видов – линейная) двухцепочечная молекула ДНК, в которой содержится основная часть генетического материала клетки (так называемый нуклеоид) не образует комплекса с белками-гистонами (так называемого хроматина). К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (сине-зелёные водоросли). Также к ним можно условно отнести постоянные внутриклеточные симбионты эукариотических клеток – митохондрии и пластиды.

Эукариоты (эвкариоты) (от греч. eu– хорошо, полностью иkaryon– ядро) – организмы, обладающие, в отличие от прокариот, оформленным клеточным ядром, отграниченным от цитоплазмы ядерной оболочкой. Генетический материал заключён в нескольких линейных двухцепочечных молекулах ДНК (в зависимости от вида организмов их число на ядро может колебаться от двух до нескольких сотен), прикрепленных изнутри к мембране клеточного ядра и образующих у подавляющего большинства (кроме динофлагеллят) комплекс с белками-гистонами, называемый хроматином. В клетках эукариот имеется система внутренних мембран, образующих, помимо ядра, ряд других органоидов (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и др.). Кроме того, у подавляющего большинства имеются постоянные внутриклеточные симбионты-прокариоты – митохондрии, а у водорослей и растений – также и пластиды.

2. Клетки эукариот. Строение и функции

К эукариотам относятся растения, животные, грибы.

Клеточной стенки у клеток животных нет. Она представлена голым протопластом. Пограничный слой клетки животных – гликокаликс – это верхний слой цитоплазматической мембраны, «усиленный» молекулами полисахаридов, которые входят в состав межклеточного вещества.

Митохондрии имеют складчатые кристы.

В клетках животных есть клеточный центр, состоящий из двух центриолей. Это говорит о том, что любая клетка животных потенциально способна к делению.

Включение в животной клетке представлено в виде зерен и капель (белки, жиры, углевод гликоген), конечных продуктов обмена, кристаллов солей, пигментов.

В клетках животных могут быть сократительные, пищеварительные, выделительные вакуоли небольших размеров.

В клетках нет пластид, включений в виде крахмальных зерен, крупных вакуолей, заполненных соком.

3. Сопоставление прокариотической и эукариотической клеток

Наиболее важным отличием эукариот от прокариот долгое время считалось наличие оформленного ядра и мембранных органоидов. Однако к 1970 – 1980-м гг. стало ясно, что это лишь следствие более глубинных различий в организации цитоскелета. Некоторое время считалось, что цитоскелет свойственен только эукариотам, но в середине 1990-х гг. белки, гомологичные основным белкам цитоскелета эукариот, были обнаружены и у бактерий.

Именно наличие специфическим образом устроенного цитоскелета позволяет эукариотам создать систему подвижных внутренних мембранных органоидов. Кроме того, цитоскелет позволяет осуществлять эндо- и экзоцитоз (как предполагается, именно благодаря эндоцитозу в эукариотных клетках появились внутриклеточные симбионты, в том числе митохондрии и пластиды). Другая важнейшая функция цитоскелета эукариот – обеспечение деления ядра (митоз и мейоз) и тела (цитотомия) эукариотной клетки (деление прокариотических клеток организовано проще). Различия в строении цитоскелета объясняют и другие отличия про- и эукариот. Например, постоянство и простоту форм прокариотических клеток и значительное разнообразие формы и способность к её изменению у эукариотических, а также относительно большие размеры последних.

Так, размеры прокариотических клеток составляют в среднем 0,5 – 5 мкм, размеры эукариотических – в среднем от 10 до 50 мкм. Кроме того, только среди эукариот попадаются поистине гигантские клетки, такие как массивные яйцеклетки акул или страусов (в птичьем яйце весь желток – это одна огромная яйцеклетка), нейроны крупных млекопитающих, отростки которых, укрепленные цитоскелетом, могут достигать десятков сантиметров в длину.

По своей структуре организмы могут одноклеточными и многоклеточными. Прокариоты преимущественно одноклеточны, за исключением некоторых цианобактерий и актиномицетов. Среди эукариот одноклеточное строение имеют простейшие, ряд грибов, некоторые водоросли. Все остальные формы многоклеточны. Считается, что одноклеточными были первые живые организмы Земли.

По способу питания и строению клеток выделяют царства:

- Дробянки;

- Гриб

- Растения;

- Животные.

Бактериальные клетки (царство Дробянки) имеют: плотную клеточную стенку, одну кольцевую молекулу ДНК (нуклеоид), рибосомы. В этих клетках нет многих органоидов, характерных для эукариотических растительных, животных и грибных клеток. По способу питания бактерии делятся на фототрофов, хемотрофов, гетеротрофов.

Клетки грибов покрыты клеточной стенкой, отличающейся по химическому составу от клеточных стенок растений. Она содержит в качестве основных компонентов хитин, полисахариды, белки и жиры. Запасным веществом клеток грибов и животных является гликоген.

Клетки растений содержат: хлоропласты, лейкопласты и хромопласты; они окружены плотной клеточной стенкой из целлюлозы, а также имеют вакуоли с клеточным соком. Все зеленые растения относятся к автотрофным организмам.

У клеток животных нет плотных клеточных стенок. Они окружены клеточной мембраной, через которую происходит обмен веществ с окружающей средой.

Источник