Какие свойства организма называются терминами генотип

Вопрос 1. Какие свойства организма называются терминами «генотип» и «фенотип»?

Генотип – совокупность наследственных признаков и свойств, полученных особью от родителей, а также новых свойств, появившихся в результате мутаций генов, которых не было у родителей. Генотип складывается при взаимодействии двух геномов (яйцеклетки и сперматозоида) и представляет собой наследственную программу развития, являясь целостной системой, а не просто суммой отдельных генов.

Фенотип – совокупность всех признаков и свойств организма, сложившихся в процессе индивидуального развития генотипа (под влиянием определенных условиях среды). Сюда относятся не только внешние признаки, но и внутренние: анатомические, физиологические, биохимические.

Вопрос 2. Какую роль в познании свойств живого выполняет изучение генотипа организмов?

Благодаря исследованиям генетиков накопился достаточно большой объём фактов и обобщений о наследственности и передаче наследственной информации от родителей к потомкам, о свойствах хромосом и отдельных генов. Они были установлены на основе построения генетических карт при исследовании таких проблем, как хромосомный механизм определения пола, сцепление генов, кроссинговер и наследование признаков, сцепленных с полом. В итоге были получены убедительные доказательства локализации определённых генов в определённых участках отдельных хромосом у многих растений, животных и микроорганизмов. Всё это легло в основу хромосомной теории наследственности. Согласно этой теории ген является основным и элементарным носителем наследственной информации, а наследственность представляется как свойство организмов, заключающее в себе генетическую информацию, на основе которой происходит развитие признаков организма. Путем наследования генетической информации (генов) обеспечивается материальная и функциональная преемственность между поколениями организмов и, следовательно, непрерывность жизни при смене поколений.

Вопрос 3. Назовите основные положения хромосомной теории наследственности.

Основные положения хромосомной теории наследственности, сформулированные в 1911 году американским ученым Томасом Морганом, заключаются в следующем:

• Гены, являясь носителями наследственных свойств организмов, выступают единицами наследственной информации.

• Цитологической основой генов являются группы рядом лежащих нуклеотидов в цепочках ДНК.

• Гены, находящиеся в хромосомах ядра и клетки, наследуются как отдельные независимые единицы.

• У всех организмов одного и того же вида каждый ген всегда расположен в одном и том же месте (локусе) определённой хромосомы.

• Любые изменения гена приводят к появлению его новых разновидностей — аллелей этого гена и, следовательно, к изменению признака.

• Все хромосомы и гены у особи присутствуют в её клетках всегда в виде пары, попавшей в зиготу от обоих родителей при оплодотворении.

• В каждой гамете может быть только по одной одинаковой (гомологичной) хромосоме и по одному гену из аллельной пары.

• Во время мейоза различные пары хромосом распределяются между гаметами независимо друг от друга и совершенно случайно так же наследуются и находящиеся в этих хромосомах гены.

• Важным источником появления новых комбинаций гена служит кроссинговер.

• Развитие организмов происходит под контролем генов в тесной взаимосвязи с факторами окружающей среды.

• Выявленные закономерности наследования свойств наблюдаются у всех без исключения живых организмов с половым размножением.

Вопрос 4. Объясните значение понятия «норма реакции» организма.

Норма реакции – это пределы модификационной изменчивости признака, обусловленный генотипом, в которых может развиваться тот или иной признак. Он никак не может выйти за эти границы. У разных организмов границы то шире, то уже. Определяются наследственностью.

Источник

ГЕНОТИП (греч. genos род, происхождение + typos форма, образец; син.: идиотип, генетическая конституция) — совокупность генов, локализованных в хромосомах и в ауторепродуцирующихся (самовоспроизводящихся) цитоплазматических структурах зиготы. Фенотип — совокупность признаков и свойств организма, проявление которых обусловлено взаимодействием его Генотипа с условиями внутренней и окружающей среды. Термины «генотип» и «фенотип» предложены дат. биологом Иогансеном (W. Johannsen) в 1909 г. Генотип — не просто сумма генов, а высокоорганизованная система взаимодействующих элементов, характеризующаяся такими факторами, как участие многих генов в определении одного признака (полигенная детерминация признаков), участие одного гена в определении нескольких признаков (см. Плейотропия), гетерозиготность (см. Менделя законы), особенности доминирования (см. Доминантность) и взаимодействия генов. Характер фенотипического проявления генов во многом зависит также от их взаиморасположения в системе Генотипа.

При перемещении генов в необычное положение в результате хромосомных перестроек наблюдается изменение их проявления, чаще всего выражающееся в ослаблении доминирования (эффект положения). Понятие «генотип» иногда употребляют для обозначения различия между индивидуумами по одной или нескольким парам аллельных генов (см. Аллели). Напр., больные гемофилией имеют мутантный Г. в сравнении с нормальным Г. здоровых людей.

Г. более правильно рассматривать как совокупность только тех генов, которые имеют фенотипическое проявление, т. е. могут быть обнаружены с помощью генетического анализа (см.).

Реализация наследственной информации представляет собой сложный многоэтапный процесс и включает в себя не только взаимодействие между отдельными элементами генетической системы, но и нехромосомные влияния, исходящие из материнской цитоплазмы зиготы, материнской среды, в к-рой развивается яйцо и эмбрион, факторов, вносимых в зиготу извне и между всеми прочими внутренними и внешними факторами, которые могут влиять в течение жизни особи на фенотипические проявления наследственных признаков. Только в редких случаях может быть установлена непосредственная связь между Г. и фенотипом: примером этому могут быть индивидуальные различия по группам крови, поскольку они обусловлены исключительно структурой Г., т. к. гены, определяющие группы крови, имеют всегда одно и то же проявление.

Если фенотип какой-либо соматической клетки целиком зависит только от Г., то его называют автономным. Однако, как правило, фенотип тканевых клеток определяется как их Г., так и влиянием окружающей среды, в частности диффундирующими продуктами других клеток. Фенотип ткани или органа обусловлен еще более сложными клеточными и межтканевыми взаимоотношениями и контролируется регуляционными системами организма. В фенотипе никогда не реализуются все генотипические возможности, и он является лишь частным случаем реализации Г. в конкретных условиях. Поэтому даже между однояйцовыми близнецами, имеющими полностью идентичные Г., можно выявить заметные фенотипические различия, если они развивались в разных условиях. Гены (см. Ген) лишь определяют направление развития того или иного признака, обеспечивая специфический диапазон его изменчивости в зависимости от условий среды (норму реакции). Напр., число эритроцитов у особи обусловлено генетически. В то же время их число также в большой степени будет зависеть и от колебаний парциального давления кислорода в атмосферном воздухе. Однако колебания числа эритроцитов возможны лишь в пределах детерминированной Г. нормы реакции.

Специфические и неспецифические внешние воздействия могут иногда так модифицировать развитие организма, что в результате возникают особи с признаками, характерными для другого гена. Такие особи называют фенокопиями (фенотипические изменения, вызванные экспериментально, иногда называют морфозами). Лица, страдающие диабетом и получающие инсулин, являются фенокопиями индивидуумов, не страдающих диабетом, поскольку инсулин предотвращает эффекты соответствующих мутантных генов. Потомство таких людей может иметь диабетический Г., т. к. инсулинотерапия оказывает только фенотипическое воздействие. С другой стороны, травма, хирургическое вмешательство, воспалительные процессы в поджелудочной железе, введение экспериментальным животным противоинсулиновых антител, гормонов гипофиза или надпочечника приводят к развитию явлений диабета. Такого рода индуцированный диабет не будет наследоваться. При определенных условиях причиной появления фенокопий могут быть ионизирующие излучения, многие хим. агенты, некоторые лекарственные препараты. Так, применение талидомида в ФРГ и Англии в качестве снотворного средства в ранние сроки беременности привело к появлению нарушений в формировании скелета конечностей плода, имитирующих известные наследственные аномалии у человека.

Ненаследуемость фенокопий объясняется тем, что они не связаны с преобразованием наследственной информации. Типичным примером влияния внутренней среды в реализации мутантного гена является развитие раннего слабоумия и других вторичных симптомов при фенилкетонурии (см.). Установлено, что первичным эффектом мутантного гена в этом случае является инактивация фермента фенилаланингидроксилазы, это в свою очередь блокирует превращение фенилаланина в тирозин, приводит к накоплению фенилаланина в крови и в конечном итоге к развитию заболевания.

Среди факторов внутренней среды, приводящих к изменению проявления генов, большое значение имеют пол и возраст особи. Об этом свидетельствует то, что начало различных наследственных заболеваний часто связано с определенным возрастным интервалом; существует зависимость в проявлении генов от пола. Напр., такие признаки, как заячья губа, подагра и облысение, гораздо чаще встречаются у мужчин, тогда как spina bifida — у женщин.

Правильное понимание взаимосвязи Г. и фенотипа определяет тактику врача в отношении большинства наследственных болезней. В некоторых случаях можно ликвидировать практически все симптомы заболевания, не воздействуя непосредственно на его причину, т. е. на мутантный ген. Так, напр., с помощью специальной диеты с резко пониженным содержанием фенилаланина можно полностью предотвратить развитие слабоумия при фенилкетонурии. Решающее значение для лечения подобных заболеваний приобретает определение времени начала действия мутантных генов в онтогенезе. При оценке опасности некоторых лекарственных веществ необходимо учитывать не только их мутагенные свойства, но и влияние на фенотипические эффекты, в особенности на возникновение фенокопий.

Роль мед. генетики заключается в контролировании нормального Г., в профилактике и лечении наследственных дефектов, в учете конкретного Г. при проф. отборе.

Совокупность признаков, составляющих социальный облик человека, следует отличать от его фенотипических особенностей. Социальные особенности нормального человека решающим образом определяются не его Г., а той конкретной социально-исторической обстановкой, в к-рой он живет. Преобразование духовного мира человека на современном этапе общественного развития не требует какой-либо коренной перестройки его Г.

Библиография: Дубинин Н. П. Общая генетика, М., 1976; Мак-Ларен А. Наследственность и среда на клеточном уровне, Онтогенез, т. 4, № 3, с. 227, 1973; Проблемы медицинской генетики, под ред. В. П. Эфроимсона и др., М,.— Варшава, 1970; Стивенсон А. и Дэвисон Б. Медико-генетическое консультирование, пер. с англ., М., 1972; Харрисон Дж. и др. Биология человека, пер. с англ., М., 1968; Штерн К. Основы генетики человека, пер. с англ., М., 1965; Gurdоn J. В. Nuclear transplantation and the control of gene activity in animal development, Proc. roy. Soc. B, v. 176, p. 303, 1970; Lenz W. Diagnosis in medical genetics, Proc. 3-d Int. congr. of human genetics, ed. by J. F. Crow a. J. V. Neel, p. 29, Baltimore, 1967, bibliogr.; Whittinghill M. Human genetics and its foundations, N. Y., 1967.

А. П. Акифьев.

Источник

В 1909 году датский биолог и генетик Вильгельм Иогансен ввёл понятия генотип и фенотип. Без знания данных терминов невозможно изучать генетику.

Что это такое

Выделить конкретную особь из массы других можно, рассказав кратко о генотипе и фенотипе.

Генотип – это набор генов, присущий определённому организму. Гены передаются по наследству от родителей и влияют друг на друга, формируя индивидуальный генотип.

Рис. 1. Генотип.

Фенотип – совокупность внешних и внутренних признаков, свойств, черт организма, приобретённых в процессе онтогенеза (индивидуального развития).

Фенотип базируется на генотипе.

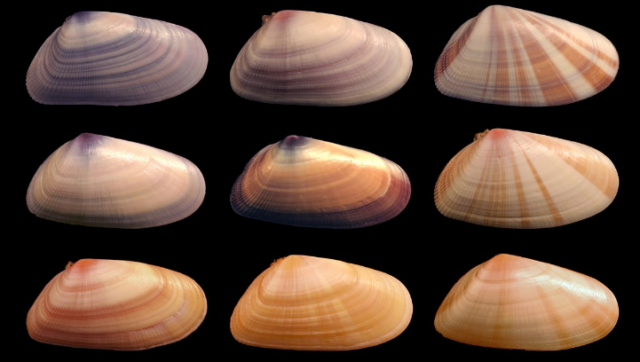

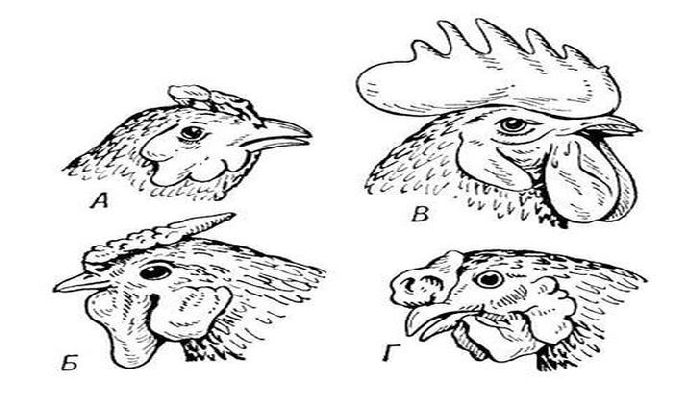

Рис. 2. Фенотип.

Примеры внешних признаков фенотипа:

ТОП-4 статьикоторые читают вместе с этой

- окраска;

- структура волос или шерсти;

- цвет и разрез глаз;

- размер и форма уха;

- форма носа.

Внутренние признаки фенотипа:

- анатомические – строение и расположение внутренних органов и тканей;

- физиологические – строение и работа клеток;

- биохимические – структура белка, воздействие ферментов, состав гормонов.

Между фенотипом и генотипом прослеживается прочная связь. Генотип определяет фенотип. Однако большое влияние на фенотип оказывает окружающая среда. В определённых условиях разные генотипы могут создавать схожие фенотипы, и наоборот, одинаковые генотипы – разные фенотипы под действием разных условий окружающей среды.

Изменчивость

Для каждой особи характерен индивидуальный генотип и фенотип. Не всегда гены определяют внешнее и внутреннее строение тела. Например, гены определяют склонность к ожирению, но под действием окружающей среды (здоровое питание, спорт) ожирение не является признаком фенотипа. Другой пример: в процессе жизни человек сломал и изменил форму носа. По генотипу человек имеет прямой нос, по фенотипу – с горбинкой.

Изменчивость по фенотипу в процессе жизни называется модификационной или фенотипической. Она приобретается в течение жизни, но не передаётся по наследству.

Генетическая изменчивость бывает двух видов:

- комбинативная – образование новых совокупностей генов в процессе мейоза;

- мутационная – скачкообразные изменения генов, передающиеся по наследству.

Рис. 3. Генетическая изменчивость.

Мутации, как и фенотипические изменения, накапливаются в течение жизни, но не всегда отражаются на фенотипе. Однако могут влиять на генотип следующих поколений.

Геном и генофонд

Не следует путать понятие генотипа с двумя схожими терминами – геномом и генофондом.

В отличие от генотипа (совокупность генов) геном – последовательность ДНК, в которой закодированы гены. Геном несёт наследственную информацию организма, заключённую в клетке.

Генофонд – совокупность всех аллелей, соответствующая определённой популяции. Генофонд определяет качественные признаки популяции.

Что мы узнали?

Фенотип и генотип тесно взаимосвязаны между собой. Генотип определяет фенотип, который может изменяться под действием внешней среды. Фенотип не передаётся по наследству, наследуется только генотип со всеми накопленными мутациями. Генотип отличается от генома (последовательности генов) и генофонда (совокупности генов в пределах популяции).

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда – пройдите тест.

-

Жалолиддин Матчанов

10/10

Антон Рудь

10/10

Елена Иванилова

10/10

Игорь Шкет

10/10

Оценка доклада

Средняя оценка: 4.2. Всего получено оценок: 418.

Источник

(от ген и греч. typos — отпечаток), генетич. (наследственная) конституция организма, совокупность всех наследственных задатков данной клетки или организма, включая аллели генов, характер их физич. сцепления в хромосомах и наличие хромосомных перестроек. В узком смысле Г.— совокупность аллелей гена или группы генов, контролирующих анализируемый признак у данного организма (в этом случае нерассматриваемая часть Г. выступает в качестве генотипической среды). Термин «Г.» предложен В. Иогапсеном в 1909. В совр. генетике Г. рассматривают не как меха-пич. набор независимо функционирующих генов (что было характерно для ранних этапов развития генетики), а как единую систему генетич. элементов, взаимодействующих на разл. уровнях (напр.. между аллелями одного гена или разных генов). Г. контролирует развитие, строение и жизнедеятельность организма, т.е. совокупность всех признаков организма — его фенотип. Особи с разными Г. могут иметь одинаковый фенотип, поэтому для определения Г. организма необходимо проводить его генетич. анализ, напр. анализирующее скрещивание. Особи с одинаковым Г. в разл. условиях могут отличаться друг от друга по характеру проявления признаков (особенно количественных), т. е. различаться по фенотипу. Т. о., Г. определяет возможные пути развития организма и его отд. признаков во взаимодействии с внеш. средой. Примером влияния среды на фенотипич. проявление признаков может служить окраска меха у кроликов т. н. гималайской линии: при одном и том же Г. кролики при выращивании на холоде имеют чёрный мех, при умеренной темп-ре «гималайскую» окраску (белую, с чёрной мордой, ушами, лапами и хвостом), при повышенной темп-ре — белый мех. В связи с этим в генетике используют понятие о норме реакции — возможном размахе фенотипич. изменчивости без изменения Г. под влиянием внеш. условий (Г. определяет пределы нормы реакции). При изменении Г. или наличии особей с разными Г. говорят о генотнпич. изменчивости, являющейся одним из условий эволюц. процесса.

Наличие особей одинакового Г. характерно для видов с бесполым (включая вегетативное) способом размножения и для чистых линий. Одинаковым Г. обладают идентичные (однояйцевые) близнецы, развивающиеся из одной оплодотворённой яйцеклетки.

.(Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.)

геноти́п

все гены организма, в совокупности определяющие все признаки организма – его фенотип. Если геном есть генетическая характеристика вида, то генотип является генетической характеристикой (конституцией) конкретного организма. При изучении наследования определённых признаков генотипом называют не все гены, а только те, которые эти признаки определяют.

Генотип представляет собой не механическую сумму автономных, независимо действующих генов, а сложную и целостную систему – генотипическую среду, в которой работа и реализация каждого гена зависят от влияния других генов. Так, при взаимодействии аллельных генов, помимо простых случаев доминантности и рецессивности, возможны неполное доминирование, кодоминирование (проявление сразу двух аллельных генов) и сверхдоминирование (более сильное проявление признака у гетерозигот по сравнению с гомозиготами).

При взаимодействии неаллельных генов возможны комплементарность (взаимодополняемость генов) и эпистаз (подавление одним геном другого). Эти формы взаимодействия относятся к качественным признакам. Степень развития многих т.н. количественных признаков (к ним относятся, напр., высота растений, масса и рост животных, жирность молока, яйценоскость кур и другие хозяйственно ценные свойства) зависит от совместного действия ряда неаллельных доминантных генов. Это явление называется полимерией, а гены, действующие в одном направлении, – полимерными генами. Обратное явление, когда один ген влияет на развитие нескольких признаков, называется плейотропией. В основе всех этих проявлений генотипической среды лежит то обстоятельство, что развитие любого признака происходит в результате целого ряда последовательных биохимических реакций, каждая из которых контролируется отдельным геном.

Особи с одинаковым генотипом, развивающиеся в разных условиях внешней среды, могут иметь различные фенотипы. В связи с этим в генетике было разработано представление о норме реакции, т.е. о тех границах, в пределах которых под влиянием разных условий среды может изменяться фенотип при данном генотипе. Таким образом, размах фенотипической изменчивости тоже определяется генотипом, или, другими словами, фенотип есть результат взаимодействия генотипа и внешней среды. Получение клеток и особей с одинаковым генотипом путём вегетативного размножения и клонирования важно как для решения научных проблем, так и практических задач сельского хозяйства, медицины, биотехнологии.

.(Источник: «Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Гл. ред. А. П. Горкин; М.: Росмэн, 2006.)

.

Источник