Какие свойства проявляют щелочноземельные металлы при взаимодействии с неметаллами

К семейству щёлочноземельных элементов относят кальций, стронций, барий и радий. Д. И. Менделеев включал в это семейство и магний. Щёлочноземельными элементы именуются по той причине, что их гидроксиды, подобно гидроксидам щелочных металлов, растворимы в воде, т. е. являются щелочами. «…Земельными же они названы потому, что в природе они встречаются в состоянии соединений, образующих нерастворимую массу земли, и сами в виде окисей RO имеют землистый вид», — пояснял Менделеев в «Основах химии».

К семейству щёлочноземельных элементов относят кальций, стронций, барий и радий. Д. И. Менделеев включал в это семейство и магний. Щёлочноземельными элементы именуются по той причине, что их гидроксиды, подобно гидроксидам щелочных металлов, растворимы в воде, т. е. являются щелочами. «…Земельными же они названы потому, что в природе они встречаются в состоянии соединений, образующих нерастворимую массу земли, и сами в виде окисей RO имеют землистый вид», — пояснял Менделеев в «Основах химии».

Общая характеристика элементов II а группы

•Металлы главной подгруппы II группы имеют электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня ns², и являются s-элементами.

• Легко отдают два валентных электрона, и во всех соединениях имеют степень окисления +2

• Сильные восстановители

•Активность металлов и их восстановительная способность увеличивается в ряду: Be–Mg–Ca–Sr–Ba

• К щёлочноземельным металлам относят только кальций, стронций, барий и радий, реже магний

• Бериллий по большинству свойств ближе к алюминию

Физические свойства простых веществ

Щелочноземельные металлы (по сравнению со щелочными металлами) обладают более высокими t°пл. и t°кип., потенциалами ионизации, плотностями и твердостью.

Химические свойства щелочноземельных металлов + Be

1. Реакция с водой.

В обычных условиях поверхность Be и Mg покрыты инертной оксидной пленкой, поэтому они устойчивы по отношению к воде. В отличие от них Ca, Sr и Ba растворяются в воде с образованием щелочей:

Mg + 2H2O –t°→ Mg(OH)2 + H2↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑

2. Реакция с кислородом.

Все металлы образуют оксиды RO, барий-пероксид – BaO2:

2Mg + O2 → 2MgO

Ba + O2 → BaO2

3. С другими неметаллами образуют бинарные соединения:

Be + Cl2 → BeCl2 (галогениды)

Ba + S → BaS (сульфиды)

3Mg + N2 → Mg3N2 (нитриды)

Ca + H2 → CaH2 (гидриды)

Ca + 2C → CaC2 (карбиды)

3Ba + 2P → Ba3P2 (фосфиды)

Бериллий и магний сравнительно медленно реагируют с неметаллами.

4. Все щелочноземельные металлы растворяются в кислотах:

Ca + 2HCl → CaCl2 + H2

Mg + H2SO4(разб.) → MgSO4 + H2

5. Бериллий растворяется в водных растворах щелочей:

Be + 2NaOH + 2H2O → Na2[Be(OH)4] + H2

6. Летучие соединения щёлочноземельных металлов придают пламени характерный цвет:

соединения кальция — кирпично-красный, стронция — карминово-красный, а бария — желтовато-зелёный.

Бериллий, также как и литий, относится к числу s-элементов. Четвертый электрон, появляющийся в атоме Be, помещается на 2s-орбитали. Энергия ионизации бериллия выше, чем у лития, из-за большего заряда ядра. В сильных основаниях он образует ион-бериллат ВеО2-2. Следовательно, бериллий ‑ металл, но его соединения обладают амфотерностью. Бериллий, хотя и металл, но значительно менее электроположительный, по сравнению с литием.

Бериллий, также как и литий, относится к числу s-элементов. Четвертый электрон, появляющийся в атоме Be, помещается на 2s-орбитали. Энергия ионизации бериллия выше, чем у лития, из-за большего заряда ядра. В сильных основаниях он образует ион-бериллат ВеО2-2. Следовательно, бериллий ‑ металл, но его соединения обладают амфотерностью. Бериллий, хотя и металл, но значительно менее электроположительный, по сравнению с литием.

Высокой энергией ионизации атома бериллий заметно отличается от остальных элементов ПА-подгруппы (магния и щелочноземельных металлов). Его химия во многом сходна с химией алюминия (диагональное сходство). Таким образом, это элемент с наличием у его соединений амфотерных качеств, среди которых преобладают все же основные.

Электронная конфигурация Mg: 1s22s22p63s2 по сравнению с натрием имеет одну существенную особенность: двенадцатый электрон помещается на 2s-орбитали, где уже имеется 1е—.

Ионы магния и кальция ‑ незаменимые элементы жизнедеятельности любой клетки. Их соотношение в организме должно быть строго определённым. Ионы магния участвуют в деятельности ферментов (например, карбоксилазы), кальция – в построении скелета и обмена веществ. Повышение содержания кальция улучшает усвоение пищи. Кальций возбуждает и регулирует работу сердца. Его избыток резко усиливает деятельность сердца. Магний играет отчасти роль антагониста кальция. Введение ионов Mg2+ под кожу вызывает наркоз без периода возбуждения, паралич мышц, нервов и сердца. Попадая в рану в форме металла, он вызывает долго незаживающие гнойные процессы. Оксид магния в лёгких вызывает так называемую литейную лихорадку. Частый контакт поверхности кожи с его соединениями приводит к дерматитам. Самые широко используемые в медицине соли кальция: сульфат СаSO4 и хлорид CaCL2. Первый используется для гипсовых повязок, а второй применяется для внутривенных вливаний и как внутреннее средство. Он помогает бороться с отёками, воспалениями, аллергией, снимает спазмы сердечно-сосудистой системы, улучшает свертываемость крови.

Все соединения бария, кроме BaSO4, ядовиты. Вызывают менегоэнцефалит с поражением мозжечка, поражение гладких сердечных мышц, паралич, а в больших дозах – дегенеративные изменения печени. В малых же дозах соединения бария стимулируют деятельность костного мозга.

При введении в желудок соединений стронция наступает его расстройство, паралич, рвота; поражения по признакам сходны с поражениями от солей бария, но соли стронция менее токсичны. Особую тревогу вызывает появление в организме радиоактивного изотопа стронция 90Sr. Он исключительно медленно выводится из организма, а его большой период полураспада и, следовательно, длительность действия могут служить причиной лучевой болезни.

Радий опасен для организма своим излучением и огромным периодом полураспада (Т1/2 = 1617 лет). Первоначально после открытия и получения солей радия в более или менее чистом виде его стали использовать довольно широко для рентгеноскопии, лечения опухолей и некоторых тяжёлых заболеваний. Теперь с появлением других более доступных и дешевых материалов применение радия в медицине практически прекратилось. В некоторых случаях его используют для получения радона и как добавку в минеральные удобрения.

В атоме кальция завершается заполнение 4s-орбитали. Вместе с калием он образует пару s-элементов четвертого периода. Гидроксид кальция ‑ довольно сильное основание. У кальция — наименее активного из всех щелочноземельных металлов — характер связи в соединениях ионный.

По своим характеристикам стронций занимает промежуточное положение между кальцием и барием.

Свойства бария наиболее близки к свойствам щелочных металлов.

Бериллий и магний широко используют в сплавах. Бериллиевые бронзы – упругие сплавы меди с 0,5-3% бериллия; в авиационных сплавах (плотность 1,8) содержится 85-90% магния («электрон»). Бериллий отличается от остальных металлов IIА группы – не реагирует с водородом и водой, зато растворяется в щелочах, поскольку образует амфотерный гидроксид:

Be+H2O+2NaOH=Na2[Be(OH)4]+H2.

Магний активно реагирует с азотом:

3 Mg + N2 = Mg3N2 .

В таблице приведена растворимость гидроксидов элементов II группы.

| Растворимость, моль/л (200С) | Растворимость, г/л | |

| Be(OH)2 Mg(OH)2 Ca(OH)2 Sr(OH)2 Ba(OH)2 | 8∙10-6 5∙10-4 2∙10-2 7∙10-2 2∙10-1 | 3,4∙10-4 2,9∙10-2 1,5 8,5 34,2 |

Традиционная техническая проблема – жесткость воды, связанная с наличием в ней ионов Mg2+ и Ca2+ . Из гидрокарбонатов и сульфатов на стенках нагревательных котлов и труб с горячей водой оседают карбонаты магния и кальция и сульфат кальция. Особенно мешают они работе лабораторных дистилляторов.

S-элементы в живом организме выполняют важную биологическую функцию. В таблице приведено их содержание.

Содержание S-элементов в организме человека

| Элемент | Содержание, % |

| Li Na K Rb Cs Be Mg Ca Sr Ba | 10-4 0,08 0,23 10-5 10-4 10-7 0,027 1,4 10-3 10-5 |

Во внеклеточной жидкости содержится в 5 раз больше ионов натрия, чем внутри клеток. Изотонический раствор («физиологическая жидкость») содержит 0,9% хлорида натрия, его применяют для инъекций, промывания ран и глаз и т. п. Гипертонические растворы (3-10% хлорида натрия) используют как примочки при лечении гнойных ран («вытягивание» гноя). 98% ионов калия в организме находится внутри клеток и только 2% во внеклеточной жидкости. В день человеку нужно 2,5-5 г калия. В 100 г кураги содержится до 2 г калия. В 100 г жареной картошки – до 0,5 г калия. Во внутриклеточных ферментативных реакциях АТФ и АДФ участвуют в виде магниевых комплексов.

Ежедневно человеку требуется 300-400 мг магния. Он попадает в организм с хлебом (90 мг магния на 100 г хлеба), крупой (в 100 г овсяной крупы до 115 мг магния), орехами (до 230 мг магния на 100 г орехов). Кроме построения костей и зубов на основе гидроксилапатита Ca10(PO4)6(OH)2 , катионы кальция активно участвуют в свертывании крови, передаче нервных импульсов, сокращении мышц. В сутки взрослому человеку нужно потреблять около 1 г кальция. В 100 г твердых сыров содержится 750 мг кальция; в 100 г молока – 120 мг кальция; в 100 г капусты – до 50 мг.

Источник

IIA группа содержит только металлы – Be (бериллий), Mg (магний), Ca (кальций), Sr (стронций), Ba (барий) и Ra (радий). Химические свойства первого представителя этой группы — бериллия — наиболее сильно отличаются от химических свойств остальных элементов данной группы. Его химические свойства во многом даже более схожи с алюминием, чем с остальными металлами IIA группы (так называемое «диагональное сходство»). Магний же по химическим свойствами тоже заметно отличается от Ca, Sr, Ba и Ra, но все же имеет с ними намного больше сходных химических свойств, чем с бериллием. В связи со значительным сходством химических свойств кальция, стронция, бария и радия их объединяют в одно семейство, называемое щелочноземельными металлами.

Все элементы IIA группы относятся к s-элементам, т.е. содержат все свои валентные электроны на s-подуровне. Таким образом, электронная конфигурация внешнего электронного слоя всех химических элементов данной группы имеет вид ns2 , где n – номер периода, в котором находится элемент.

Вследствие особенностей электронного строения металлов IIA группы, данные элементы, помимо нуля, способны иметь только одну единственную степень окисления, равную +2. Простые вещества, образованные элементами IIA группы, при участии в любых химических реакциях способны только окисляться, т.е. отдавать электроны:

Ме0 – 2e— → Ме+2

Кальций, стронций, барий и радий обладают крайне высокой химической активностью. Простые вещества, образованные ими, являются очень сильными восстановителями. Также сильным восстановителем является магний. Восстановительная активность металлов подчиняется общим закономерностям периодического закона Д.И. Менделеева и увеличивается вниз по подгруппе.

Взаимодействие с простыми веществами

с кислородом

Без нагревания бериллий и магний не реагируют ни с кислородом воздуха, ни с чистым кислородом ввиду того, что покрыты тонкими защитными пленками, состоящими соответственно из оксидов BeO и MgO. Их хранение не требует каких-либо особых способов защиты от воздуха и влаги, в отличие от щелочноземельных металлов, которые хранят под слоем инертной по отношению к ним жидкости, чаще всего керосина.

Be, Mg, Ca, Sr при горении в кислороде образуют оксиды состава MeO, а Ba – смесь оксида бария (BaO) и пероксида бария (BaO2):

2Mg + O2 = 2MgO

2Ca + O2 = 2CaO

2Ba + O2 = 2BaO

Ba + O2 = BaO2

Следует отметить, что при горении щелочноземельных металлов и магния на воздухе побочно протекает также реакция этих металлов с азотом воздуха, в результате которой, помимо соединений металлов с кислородом, образуются также нитриды c общей формулой Me3N2.

с галогенами

Бериллий реагирует с галогенами только при высоких температурах, а остальные металлы IIA группы — уже при комнатной температуре:

Мg + I2 = MgI2 – иодид магния

Са + Br2 = СаBr2 – бромид кальция

Ва + Cl2 = ВаCl2 – хлорид бария

с неметаллами IV–VI групп

Все металлы IIA группы реагируют при нагревании со всеми неметаллами IV–VI групп, но в зависимости от положения металла в группе, а также активности неметаллов требуется различная степень нагрева. Поскольку бериллий является среди всех металлов IIA группы наиболее химически инертным, при проведении его реакций с неметаллами требуется существенно большая температура.

Следует отметить, что при реакции металлов с углеродом могут образовываться карбиды разной природы. Различают карбиды, относящиеся к метанидам и условно считающимися производными метана, в котором все атомы водорода замещены на металл. Они так же, как и метан, содержат углерод в степени окисления -4, и при их гидролизе или взаимодействии с кислотами-неокислителями одним из продуктов является метан. Также существует другой тип карбидов – ацетилениды, которые содержат ион C22-, фактически являющийся фрагментом молекулы ацетилена. Карбиды типа ацетиленидов при гидролизе или взаимодействии с кислотами-неокислителями образуют ацетилен как один из продуктов реакции. То, какой тип карбида – метанид или ацетиленид — получится при взаимодействии того или иного металла с углеродом, зависит от размера катиона металла. С ионами металлов, обладающих малым значением радиуса, образуются, как правило, метаниды, с ионами более крупного размера – ацетилениды. В случае металлов второй группы метанид получается при взаимодействии бериллия с углеродом:

Остальные металлы II А группы образуют с углеродом ацетилениды:

С кремнием металлы IIA группы образуют силициды — соединения вида Me2Si, с азотом – нитриды (Me3N2), фосфором – фосфиды (Me3P2):

с водородом

Все щелочноземельные металлы реагируют при нагревании с водородом. Для того чтобы магний прореагировал с водородом, одного нагрева, как в случае со щелочноземельными металлами, недостаточно, требуется, помимо высокой температуры, также и повышенное давление водорода. Бериллий не реагирует с водородом ни при каких условиях.

Взаимодействие со сложными веществами

с водой

Все щелочноземельные металлы активно реагируют с водой с образованием щелочей (растворимых гидроксидов металлов) и водорода. Магний реагирует с водой лишь при кипячении вследствие того, что при нагревании в воде растворяется защитная оксидная пленка MgO. В случае бериллия защитная оксидная пленка очень стойкая: с ним вода не реагирует ни при кипячении, ни даже при температуре красного каления:

c кислотами-неокислителями

Все металлы главной подгруппы II группы реагируют с кислотами-неокислителями, поскольку находятся в ряду активности левее водорода. При этом образуются соль соответствующей кислоты и водород. Примеры реакций:

Ве + Н2SO4(разб.) = BeSO4 + H2↑

Mg + 2HBr = MgBr2 + H2↑

Ca + 2CH3COOH = (CH3COO)2Ca + H2↑

c кислотами-окислителями

− разбавленной азотной кислотой

С разбавленной азотной кислотой реагируют все металлы IIA группы. При этом продуктами восстановления вместо водорода (как в случае кислот-неокислителей) являются оксиды азота, преимущественно оксид азота (I) (N2O), а в случае сильно разбавленной азотной кислоты – нитрат аммония (NH4NO3):

4Ca + 10HNO3(разб.) = 4Ca(NO3)2 + N2O↑ + 5H2O

4Mg + 10HNO3(сильно разб.) = 4Mg(NO3)2 + NН4NO3 + 3H2O

− концентрированной азотной кислотой

Концентрированная азотная кислота при обычной (или низкой) температуре пассивирует бериллий, т.е. в реакцию с ним не вступает. При кипячении реакция возможна и протекает преимущественно в соответствии с уравнением:

Магний и щелочноземельные металлы реагируют с концентрированной азотной кислотой с образованием большого спектра различных продуктов восстановления азота.

− концентрированной серной кислотой

Бериллий пассивируется концентрированной серной кислотой, т.е. не реагирует с ней в обычных условиях, однако реакция протекает при кипячении и приводит к образованию сульфата бериллия, диоксида серы и воды:

Be + 2H2SO4 → BeSO4 + SO2↑+ 2H2O

Барий также пассивируется концентрированной серной кислотой вследствие образования нерастворимого сульфата бария, но реагирует с ней при нагревании, сульфат бария растворяется при нагревании в концентрированной серной кислоте благодаря его превращению в гидросульфат бария.

Остальные металлы главной IIA группы реагируют с концентрированной серной кислотой при любых условиях, в том числе на холоду. Восстановление серы происходит преимущественно до сероводорода:

4Mg + 5H2SO4(конц.) = 4MgSO4 + H2S↑ + 4H2O

с щелочами

Магний и щелочноземельные металлы со щелочами не взаимодействуют, а бериллий легко реагирует как растворами щелочей, так и с безводными щелочами при сплавлении. При этом при осуществлении реакции в водном растворе в реакции участвует также и вода, а продуктами являются тетрагидроксобериллаты щелочных или щелочноземельных металлов и газообразный водород:

Be + 2KOH + 2H2O = H2↑ + K2[Be(OH)4] — тетрагидроксобериллат калия

При осуществлении реакции с твердой щелочью при сплавлении образуются бериллаты щелочных или щелочноземельных металлов и водород

Be + 2KOH = H2↑+ K2BeO2 — бериллат калия

с оксидами

Щелочноземельные металлы, а также магний могут восстанавливать менее активные металлы и некоторые неметаллы из их оксидов при нагревании, например:

Метод восстановления металлов из их оксидов магнием называют магниетермией.

Источник

К щелочноземельным металлам относятся металлы IIa группы: бериллий, магний, кальций, стронций, барий и радий. Отличаются

легкостью, мягкостью и сильной реакционной способностью.

Общая характеристика

От Be к Ra (сверху вниз в периодической таблице) происходит увеличение: атомного радиуса, металлических, основных, восстановительных свойств,

реакционная способность. Уменьшается электроотрицательность, энергия ионизация, сродство к электрону.

Электронные конфигурации у данных элементов схожи, так как они находятся в одной группе (главной подгруппе!), общая формула ns2:

- Be – 2s2

- Mg – 3s2

- Ca – 4s2

- Sr – 5s2

- Ba – 6s2

- Ra – 7s2

Природные соединения

В природе щелочноземельные металлы встречаются в виде следующих соединений:

- Be – BeO*Al2O3*6SiO2 – берилл

- Mg – MgCO3 – магнезит, MgO*Al2O3 – шпинель, 2MgO*SiO2 – оливин

- Ca – CaCO3 – мел, мрамор, известняк, кальцит, CaSO4*2H2O – гипс, CaF2 – флюорит

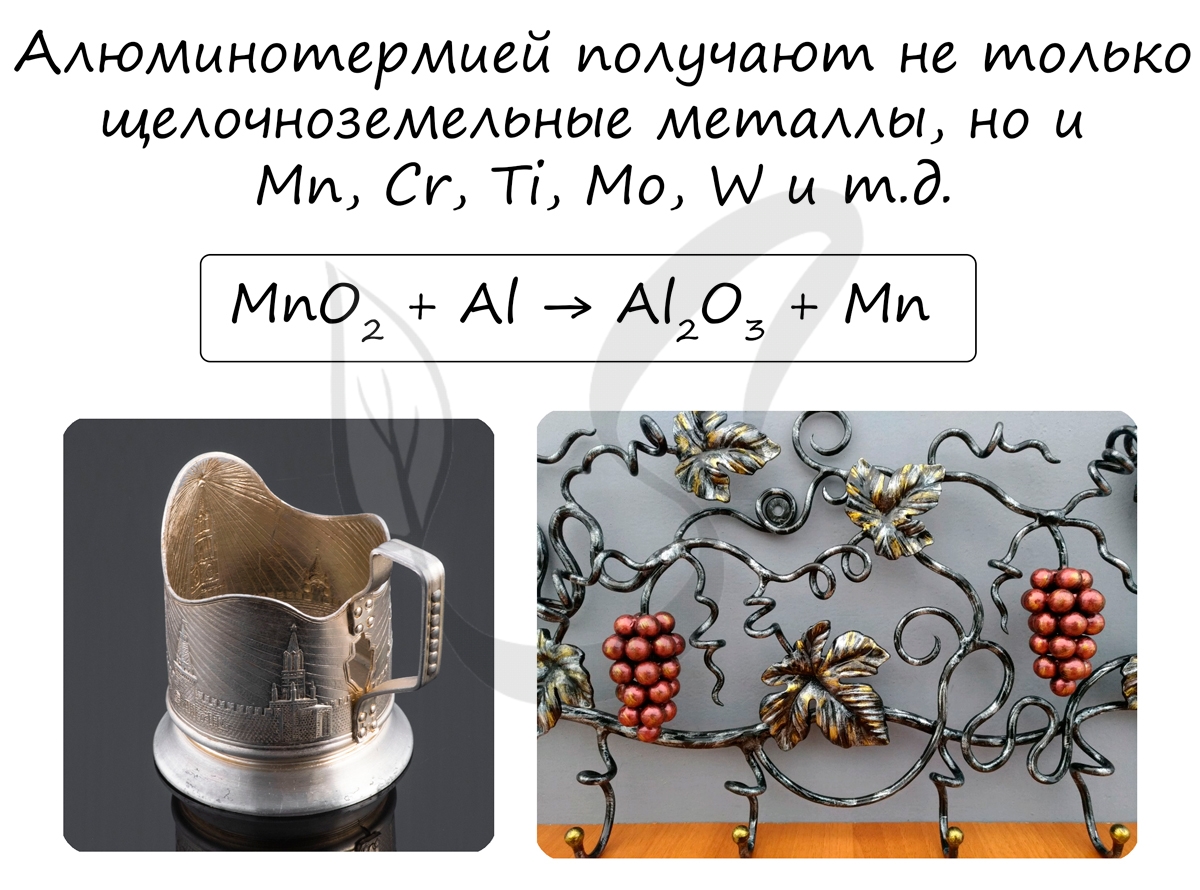

Получение

Это активные металлы, которые нельзя получить электролизом раствора. С целью их получения применяют электролиз расплавов,

алюминотермию и вытеснением их из солей другими более активными металлами.

MgCl2 → (t) Mg + Cl2 (электролиз расплава)

CaO + Al → Al2O3 + Ca (алюминотермия – способ получения металлов путем восстановления их оксидов алюминием)

MgBr2 + Ca → CaBr2 + Mg

Химические свойства

- Реакции с водой

- Реакции с кислотами

- Реакции с неметаллами

- С оксидами других металлов

Все щелочноземельные металлы (кроме бериллия и магния) реагируют с холодной водой с образованием соответствующих гидроксидов.

Магний реагирует с водой только при нагревании.

Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2↑

Щелочноземельные металлы – активные металлы, стоящие в ряду активности левее водорода, и, следовательно, способные вытеснить водород

из кислот:

Ba + HCl → BaCl2 + H2

Хорошо реагируют с неметаллами: кислородом, образуя оксиды состава RO, с галогенами (F, Cl, Br, I), серой. Степень окисления у щелочноземельных

металлов постоянная +2.

Mg + O2 → MgO (оксид магния)

Ca + I2 → CaI2 (йодид кальция)

Mg + S → MgS (сульфид магния)

При нагревании реагируют с азотом, водородом и углеродом.

Ca + N2 → (t) Ca3N2 (нитрид кальция)

Ca + H2 → (t) CaH2 (гидрид кальция)

Ba + C → (t) BaC2 (карбид бария)

Ba + TiO2 → BaO + Ti (барий, как более активный металл, вытесняет титан)

Оксиды щелочноземельных металлов

Имеют общую формулу RO, например: MgO, CaO, BaO.

Получение

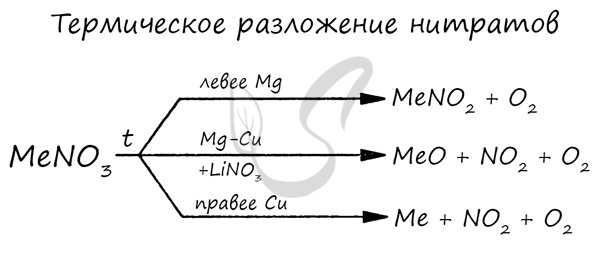

Оксиды щелочноземельных металлов можно получить путем разложения карбонатов и нитратов:

MgCO3 → (t) MgO + CO2

Ca(NO3)2 → (t 2)2 + O2

Ca(NO3)2 → (t > 560°C) CaO + O2 + NO2

Рекомендую взять на вооружение общую схему разложения нитратов:

Химические свойства

Проявляют преимущественно основные свойства, все кроме BeO – амфотерного оксида.

- Реакции с кислотами и кислотными оксидами

- Реакция с водой

- Амфотерный оксид бериллия

BaO + HCl → BaCl2 + H2O

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

MgO + SO3 → MgSO4

CaO + CO2 → CaCO3

CaO + SiO2 → CaSiO3

В нее вступают все, кроме оксида бериллия.

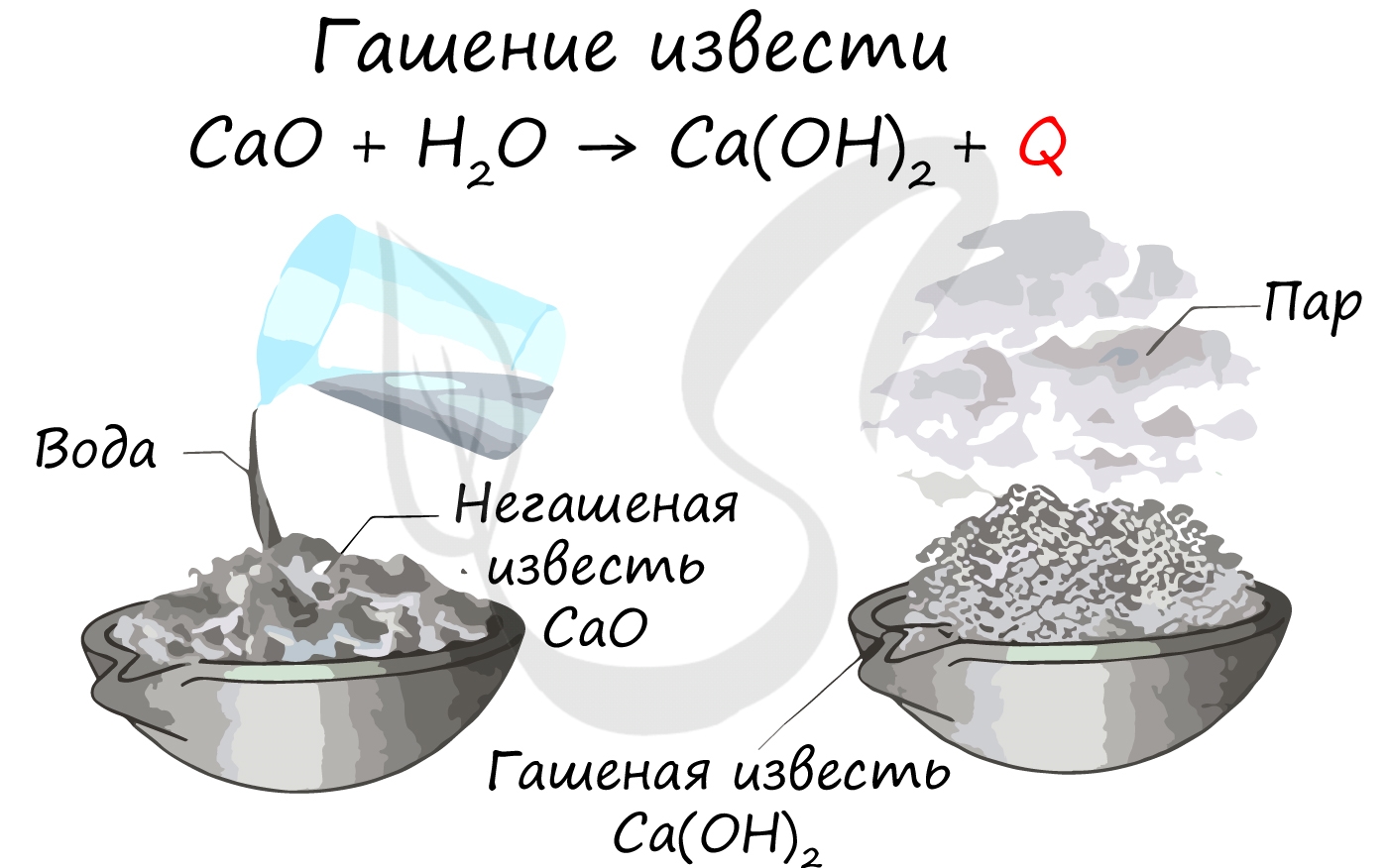

CaO + H2O → Ca(OH)2

MgO + H2O → Mg(OH)2

Амфотерные свойства оксида бериллия требуют особого внимания. Этот оксид проявляет двойственные свойства: реагирует с кислотами с образованием солей,

и с основаниями с образованием комплексных солей.

BeO + HCl → BeCl2 + H2O

BeO + NaOH + H2O → Na2[Be(OH)4] (тетрагидроксобериллат натрия)

Если реакция проходит при высоких температурах (в расплаве) комплексная соль не образуется, так как происходит испарение воды:

BeO + NaOH → Na2BeO2 + H2O (бериллат натрия)

BeO + Na2O → Na2BeO2

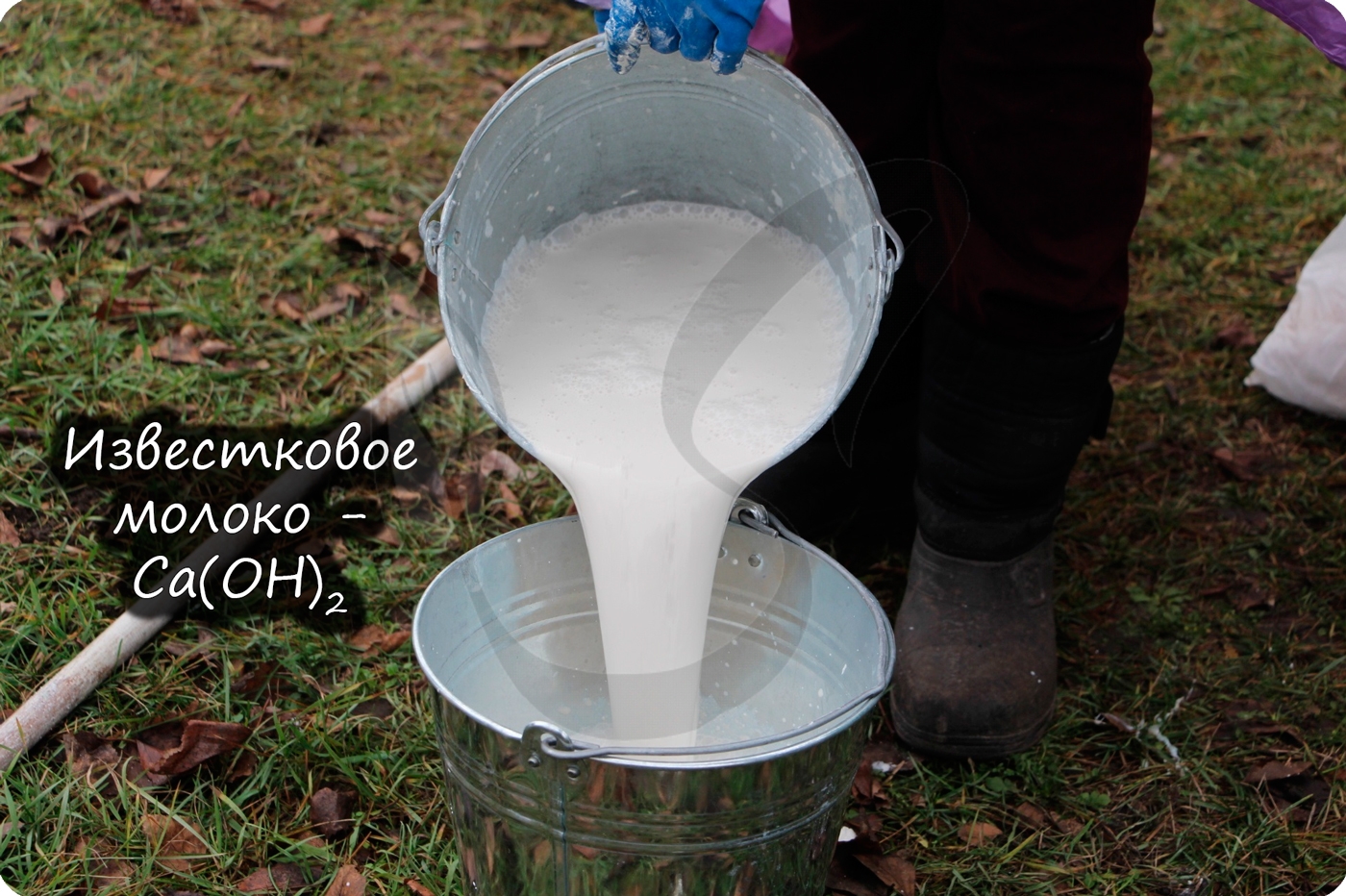

Гидроксиды щелочноземельных металлов

Проявляют основные свойства, за исключением гидроксида бериллия – амфотерного гидроксида.

Получение

Получают гидроксиды в реакции соответствующего оксида металла и воды (все кроме Be(OH)2)

CaO + H2O → Ca(OH)2

Химические свойства

Основные свойства большинства гидроксидов располагают к реакциям с кислотами и кислотными оксидами.

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + H2O

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O + CO2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Реакции с солями (и не только) идут в том случае, если соль растворимы и по итогам реакции выделяется газ, выпадает осадок или образуется

слабый электролит (вода).

Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + NaOH

Гидроксид бериллия относится к амфотерным: проявляет двойственные свойства, реагируя и с кислотами, и с основаниями.

Be(OH)2 + HCl → BeCl2 + H2O

Be(OH)2 + NaOH → Na2[Be(OH)4]

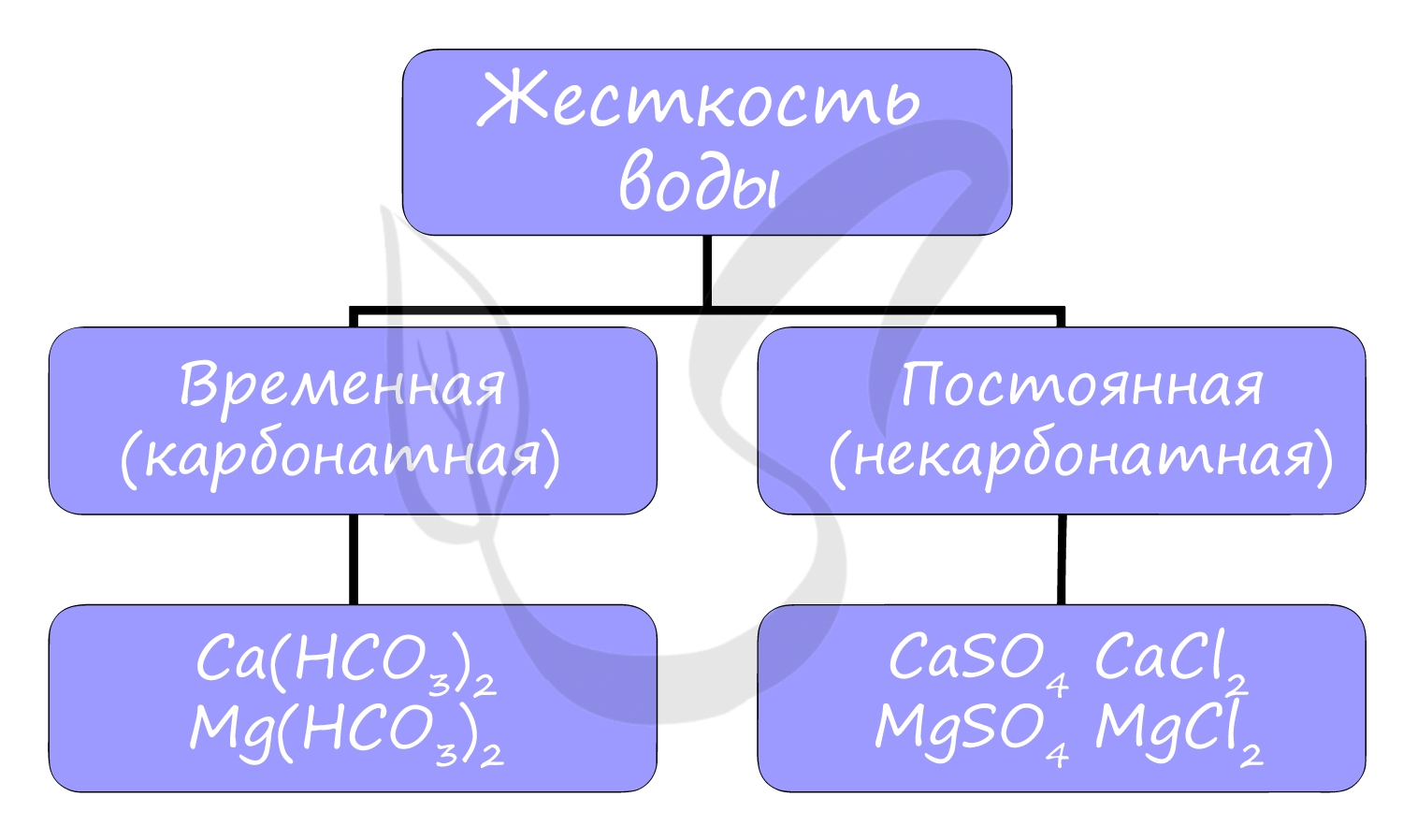

Жесткость воды

Жесткостью воды называют совокупность свойств воды, зависящую от присутствия в ней преимущественно солей кальция и магния: гидрокарбонатов,

сульфатов и хлоридов.

Различают временную (карбонатную) и постоянную (некарбонатную) жесткость.

Вероятно, вы часто устраняете жесткость воды у себя дома, осмелюсь предположить – каждый день. Временная жесткость воды устраняется

обычным кипячением воды в чайнике, и известь на его стенках – CaCO3 – бесспорное доказательство устранения жесткости:

Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + CO2 + H2O

Также временную жесткость можно устранить, добавив Na2CO3 в воду:

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + NaHCO3

С постоянной жесткостью бороться кипячением бесполезно: сульфаты и хлориды не выпадут в осадок при кипячении. Постоянную

жесткость воды устраняют добавлением в воду Na2CO3:

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + NaCl

MgSO4 + Na2CO3 + H2O → [Mg(OH)]2CO3↓ + CO2↑ + Na2SO4

Жесткость воды можно определить с помощью различных тестов. Чрезмерно высокая жесткость воды приводит к быстрому образованию накипи на стенках

котлов, труб, чайника.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник