Какие свойства живого вещества биосферы

Термин “живое вещество” введён в литературу В. И. Вернадским, под которым он понимал совокупность всех живых организмов, выраженную через массу, энергию и химический состав.

Масса живого вещества поверхности континентов в 800 раз превышает биомассу Мирового океана. На поверхности континентов растения резко преобладают по своей массе над животными. Всё живое вещество по своей массе занимает ничтожное место по сравнению с любой из верхних геосфер земного шара. Например, масса атмосферы больше в 2150, гидросферы – в 602000, а земной коры – в 1670000 раз.

Однако по своему активному воздействию на окружающую среду живое вещество занимает особое место и качественно резко отличается от других неорганических природных образований, входящих в состав биосферы. Прежде всего это связано с тем, что живые организмы благодаря биологическим катализаторам (ферментам) совершают невероятное. Например, они способны фиксировать в своём теле молекулярный азот атмосферы при обычных для природной среды значениях температуры и давления. В промышленных же условиях связывание атмосферного азота до аммиака (NH3) требует температуры порядка 500 оС и давления 300-500 атмосфер. В живых организмах на несколько порядков увеличиваются скорости химических реакций в процессе обмена веществ. В.И. Вернадский в связи с этим назвал живое вещество формой чрезвычайно активированной материи.

К основным уникальным особенностям живого вещества, обусловливающим его высокую преобразующую деятельность, можно отнести:

1. Способность быстро занимать свободное пространство, что связано как с интенсивным размножением, так и со способностью организмов интенсивно увеличивать поверхность своего тела или образуемых ими сообществ (всюдностьжизни).

2. Движение не только пассивное (под действием силы тяжести), но и активное. Например, против течения воды, силы тяжести, движения воздушных потоков.

3. Устойчивость при жизни и быстрое разложение после смерти(включение в круговороты), сохраняя при этом высокую физико-химическую активность.

4. Высокая приспособительность(адаптация) к различным условиям и в связи с этим освоение не только всех сред жизни (водной, наземно-воздушной, почвенной), но и крайне трудных по физико-химическим параметрам.

5. Феноменально высокая скорость протекания химических реакций. Она на несколько порядков значительнее, чем в неживой природе. Об этом свойстве можно судить по скорости переработки вещества организмами в процессе жизнедеятельности. Например, гусеницы некоторых насекомых перерабатывают за день количество вещества, которое в 100 – 200 раз превышает вес их тела.

6. Высокая скорость обновления живого вещества. Подсчитано, что в среднем для биосферы она составляет около 8 лет (для суши 14 лет, а для океана, где преобладают организмы с коротким периодом жизни – 33 дня).

7. Разнообразие форм, размеров и химических вариантов, значительно превышающее многие контрасты в неживом, косном веществе.

8. Индивидуальность (в мире нет одинаковых видов и даже особей).

Все перечисленные и другие свойства живого вещества обусловливаются концентрацией в нём больших запасов энергии. В.И. Вернадский отмечал, что по энергетической насыщенности с живым веществом может соперничать только лава, образующаяся при извержении вулканов

Функции живого вещества. Всю деятельность живого вещества в биосфере можно, с определённой долей условности, свести к нескольким основополагающим функциям, которые позволяют значительно дополнить представление о его преобразующей биосферно-геологической деятельности.

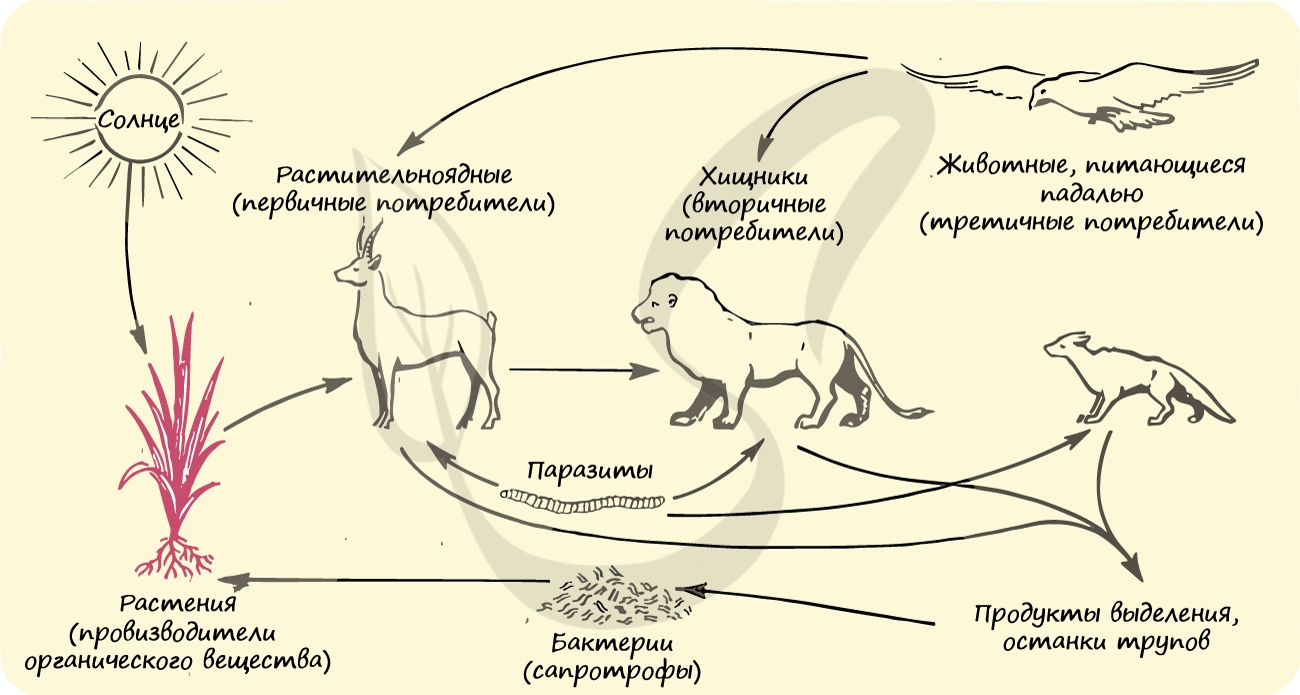

1. Энергетическая. Эта одна из важнейших функций связана с запасанием энергии в процессе фотосинтеза, передачей её по цепям питания и рассеиванием в окружающем пространстве.

2. Газовая – связана со способностью изменять и поддерживать определённый газовый состав среды обитания и атмосферы в целом.

3. Окислительно-восстановительная – связана с ростом под влиянием живого вещества интенсивности процессов как окисления и восстановления.

4. Концентрационная – способность организмов концентрировать в своём теле рассеянные химические элементы, повышая их содержание на несколько порядков, по сравнению с окружающей средой, а в теле отдельных организмов – в миллионы раз. Результат концентрационной деятельности – залежи горючих ископаемых, известняки, рудные месторождения и т.п.

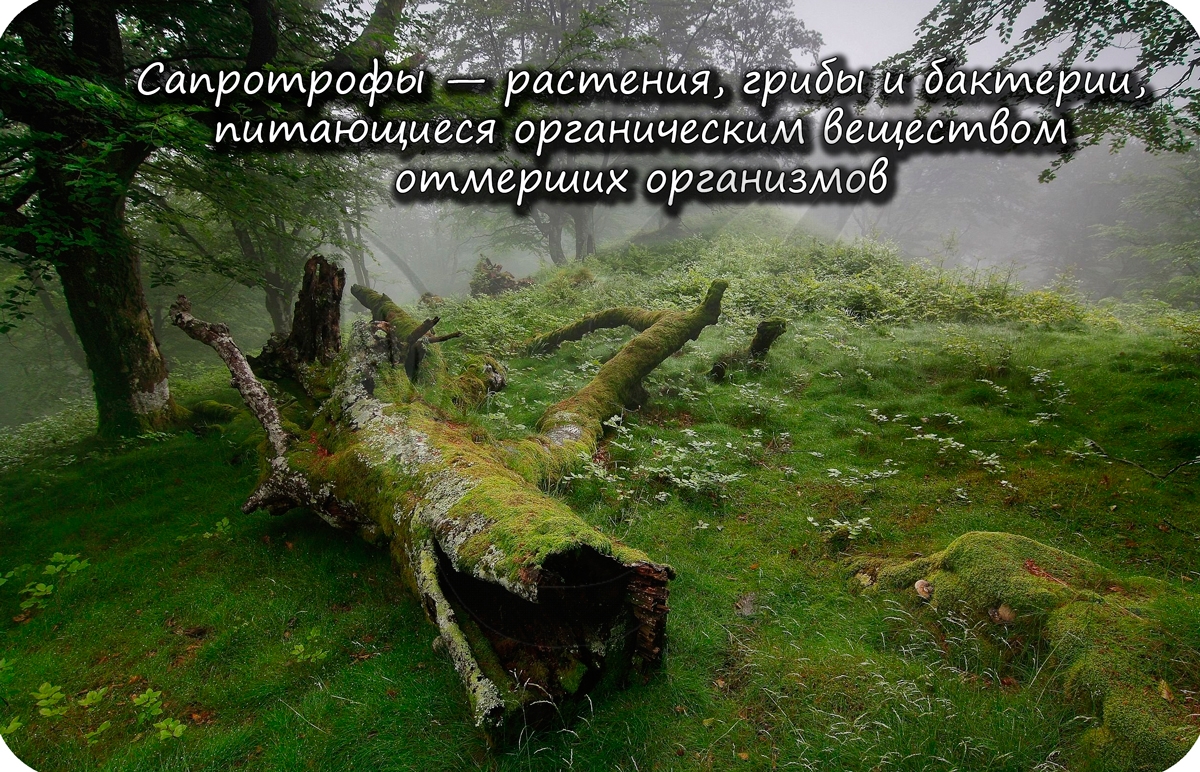

5. Деструктивная – разрушение организмами и продуктами их жизнедеятельности, в том числе и после их смерти, как самих остатков органического вещества, так и косных веществ. Основной механизм этой функции связан с круговоротом веществ. Наиболее существенную роль в этом отношении выполняют низшие формы жизни – грибы, бактерии (деструкторы, редуценты).

6. Транспортная – перенос вещества и энергии в результате активной формы движения организмов. Часто такой перенос осуществляется на колоссальные расстояния, например, при миграциях и кочевках животных.

7. Средообразующая. Эта функция в значительной мере представляет результат совместного действия других функций. С ней, в конечном счете, связано преобразование физико-химических параметров среды. Эту функцию можно, рассматривать в широком и более узком планах. В широком понимании результатом данной функции является вся природная среда. Она создана живыми организмами, они же и поддерживают в относительно стабильном состоянии её параметры практически во всех геосферах. В более узком плане средообразующая функция живого вещества проявляется, например, в образовании и сохранение почв от разрушения (эрозии), в очистке воздуха и вод от загрязнений, в усилении питания источников грунтовых вод и т. п.

8. Рассеивающая функция, противоположная концентрационной. Она проявляется через трофическую (питательную) и транспортную деятельность организмов. Например, рассеивание вещества при выделении организмами экскрементов, гибели организмов при разного рода перемещениях в пространстве, смене покровов.

9. Информационная функция живого вещества выражается в том, что живые организмы и их сообщества накапливают информацию, закрепляют её в наследственных структурах и передают последующим поколениям. Это одно из проявлений адаптационных механизмов.

Несмотря на огромное разнообразие форм, всё живое вещество физико-химически едино. И в этом состоит один из основных законов всего органического мира – закон физико-химического единства живого вещества. Из него следует, что нет такого физического или химического агента, который был бы гибелен для одних организмов и абсолютно безвреден для других. Разница лишь количественная – одни организмы более чувствительны, другие менее, одни приспосабливаются быстрее, другие медленнее. При этом приспособление идёт в ходе естественного отбора, т.е. за счёт гибели тех индивидов, которые не смогли адаптироваться к новым условиям.

Источник

Совокупность всех организмов на нашей планете называют живым веществом. В данной статье мы расскажем о его важнейших характеристиках и свойствах, а также о функциях, которые оно выполняет в биосфере.

Характеристика и свойства

- Наличие огромной свободной энергии. Все живое накапливает и сохраняет солнечную энергию, перенаправляя её в неживую среду в виде различных химических соединений (уголь и пр.), при распаде которых энергия высвобождается.

- Давление жизни, характеризующееся неизбежным распространением живого вещества по всей поверхности Земли. Если на каком-то участке жизнь отсутствует, то это явление временное, вызванное разрушением или сдерживанием внешними силами. Такое свойство всего живого заполнять собой свободное пространство связано с размножением организмов и их умением увеличивать поверхность собственных тел или сообществ, которые они образуют.

- Способность к адаптации в самых различных условиях. Благодаря этому свойству живые существа “захватывают” почвенную, водную и наземно-воздушную среды. Кроме того, существуют организмы (экстремофилы), приспособившиеся к жизни в экстремальных условиях: при экстремально низких или крайне высоких показателях температуры, кислотности, давления, кислорода и т. д.

- Произвольное движение. Только живые существа обладают способностью и пассивного, и активного перемещения. Примером пассивного движения может служить падение с высоты вниз, однако, это может сделать и неживой предмет под влиянием посторонних факторов. Но активное произвольное перемещение – движение против ветра или течения реки, подъем на высоту и т. д. – доступно только живым организмам.

- Саморегуляция в период с рождения до смерти, а затем быстрое разложение органических остатков. Способность всего живого к саморегуляции обеспечивает его жизнеспособность в изменяющихся условиях внешней окружающей среды. Это происходит за счёт поддержания баланса внутренней среды организма. Когда организм умирает, он теряет это свойство, и происходит распад на органические и неорганические вещества, которые включаются в биологический круговорот.

- Высокая скорость превращения одних веществ в другие. Химические реакции в организмах происходят с огромной скоростью. К примеру, в мозге человека ежесекундно одновременно происходят около 100 000 химических реакций. Птица колибри ежедневно потребляет нектар массой, сопоставимой с её собственной массой, умноженной на 2.

- Постоянное обновление совокупности организмов. Средняя скорость обновления для биосферы равна 8 годам. При этом лишь небольшая часть остатков организмов (менее 1 %) уходит в геологию, основная же масса включается в биологический круговорот.

- Многообразие (морфологическое и химическое), нехарактерное для неживого. При этом все живое материализуется в биосфере в виде уникальных индивидуумов, существующих на Земле в единственном экземпляре.

Главные функции

Всему живому на планете отведена важная роль – быть главным связующим звеном в биосфере, обеспечивая её целостность. Выполняя различные биогеохимические функции, оно обеспечивает круговорот веществ в природе и превращение энергии.

- Концентрационная. Обеспечивает биогенную миграцию атомов в организмы. Когда живое существо умирает, атомы переходят в неживую природу.

- Рассеивающая. Проявляется в распределении вещества во время передвижения и питания живого. Примером может стать рассеивание железа гемоглобина крови через комара или пиявку.

- Газовая. Заключается в обеспечении непрерывного газообмена между живым и средой вокруг, за счет которого газовый состав атмосферы поддерживается на определённом уровне.

- Энергетическая. Характеризуется способностью живого сосредотачивать в себе солнечную энергию и передавать через пищевые цепи. Химические превращения веществ и энергии являются основой существования организмов.

- Окислительно-восстановительная. Выражается в обмене веществ и энергии с внешней средой, связана с химическими превращениями веществ. Данные реакции лежат в основе метаболизма.

- Деструктивная. Смысл данной функции заключается в разложении остатков органического вещества и разрушении костных веществ, и вовлечении их в круговорот. Выполняют эту задачу главным образом разрушители органики (бактерии и грибы).

- Транспортная. Заключается в перемещении энергии и веществ во время движения организмов. Такой перенос может осуществляться на огромные расстояния, например, перелетными птицами.

- Информационная. Выражается в накоплении, сохранении и дальнейшей передаче следующим поколениям определенной информации.

- Средообразующая. Характеризуется способностью организмов самостоятельно формировать для себя среды жизни. Для её реализации одновременно должны выполняться другие функции.

Не нашли, то что искали? Используйте форму поиска по сайту

Источник

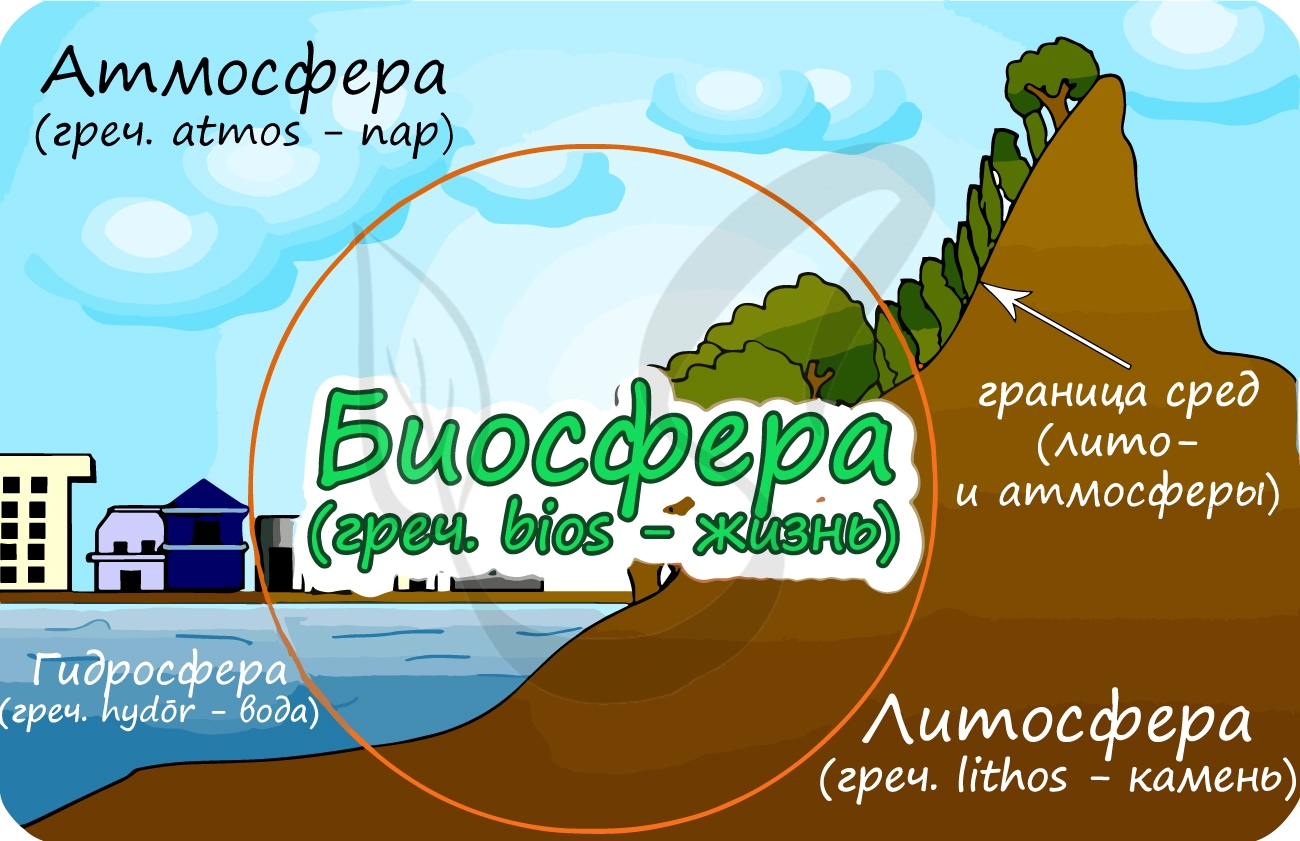

Биосфера (греч. bios – жизнь + sphaira – шар) – наружная оболочка Земли, населенная живыми организмами, составляющими

в совокупности живое вещество планеты. Термин “биосфера” предложен австрийским геологом Э. Зюссом, учение о биосфере было создано и

развито российским и советским ученым Вернадским Владимиром Ивановичем.

Биосфера – совокупность всех биогеоценозов, это открытая система, структура и свойства которой определяются деятельностью организмов

в прошлом и настоящем. Биосферу можно рассматривать как часть лито-, гидро- и атмосферы, заселенную живыми существами.

Запомните, что наибольшая концентрация живого вещества сосредоточена на границе сред (к примеру, на границе литосферы и атмосферы).

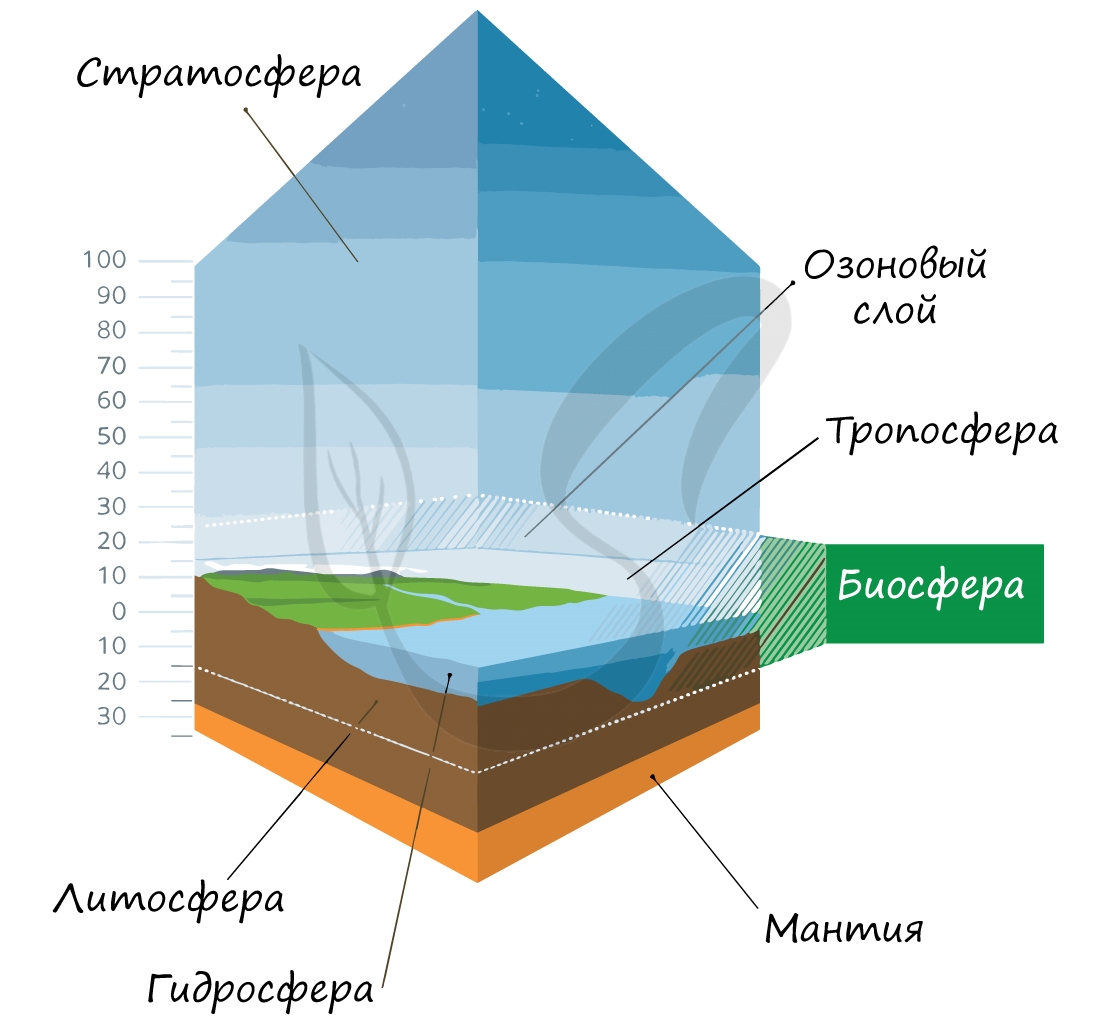

Границы биосферы

Общая толщина биосферы приблизительно 17 км. Живые организмы проникают вглубь литосферы на расстояние до 6-7 км, заселяют всю

толщу гидросферы (до самого дна мирового океана). В атмосфере живые организмы встречаются в нижней части – тропосфере, которую

сверху ограничивает озоновый слой (часть стратосферы).

Выше “озонового экрана” существование жизни в привычном для нас виде невозможно, так как губительное УФ (ультрафиолетовое) излучение уничтожает все живое.

Возникновению жизни в недрах Земли препятствует высокая температура, оказывающая разрушительное воздействие.

Вещество биосферы

Многокомпонентная сложная система биосферы включает несколько отдельных элементов. Вернадский В.И. создал учение, в соответствии с которым

вещество биосферы состоит из:

- Живое вещество

- Косное вещество

- Биогенное вещество

- Биокосное вещество

Совокупность всех живых организмов на нашей планете. Именно Вернадский показал, что деятельность живых существ –

важнейший фактор геологических изменений планеты.

Формируется без участия живых организмов. Базальт, гранит, песок, золотоносные руды. К косному веществу можно отнести горные породы

магматического происхождения, образовавшиеся в результате извержения вулканов.

Это вещество образуется живыми организмами в процессе их жизнедеятельности. Примерами биогенного вещества могут послужить

залежи известняка, природный газ, кислород, нефть, каменный уголь, торф.

Биокосное вещество создается одновременно деятельностью живых организмов и косными процессами. Таким образом, биокосное вещество объединяет в себе живое и косное вещества.

К биокосному веществу относятся пресная и соленая вода, почва, воздух. Почва является верхним наиболее плодородным слоем литосферы Земли. Почва – уникальный продукт совместной деятельности

живых организмов, то есть биологических и геологических процессов, протекающих в живой природе.

Функции живого вещества

Важнейший компонент биосферы – живое вещество, то есть – живые организмы. Их деятельность приводит к наиболее значительным геологическим изменениям в биосфере,

они обеспечивают круговорот веществ – главное условие зарождения новой жизни.

Перечислим важнейшие функции живого вещества:

- Энергетическая

- Газовая

- Концентрационная

- Окислительно-восстановительная

- Деструктивная

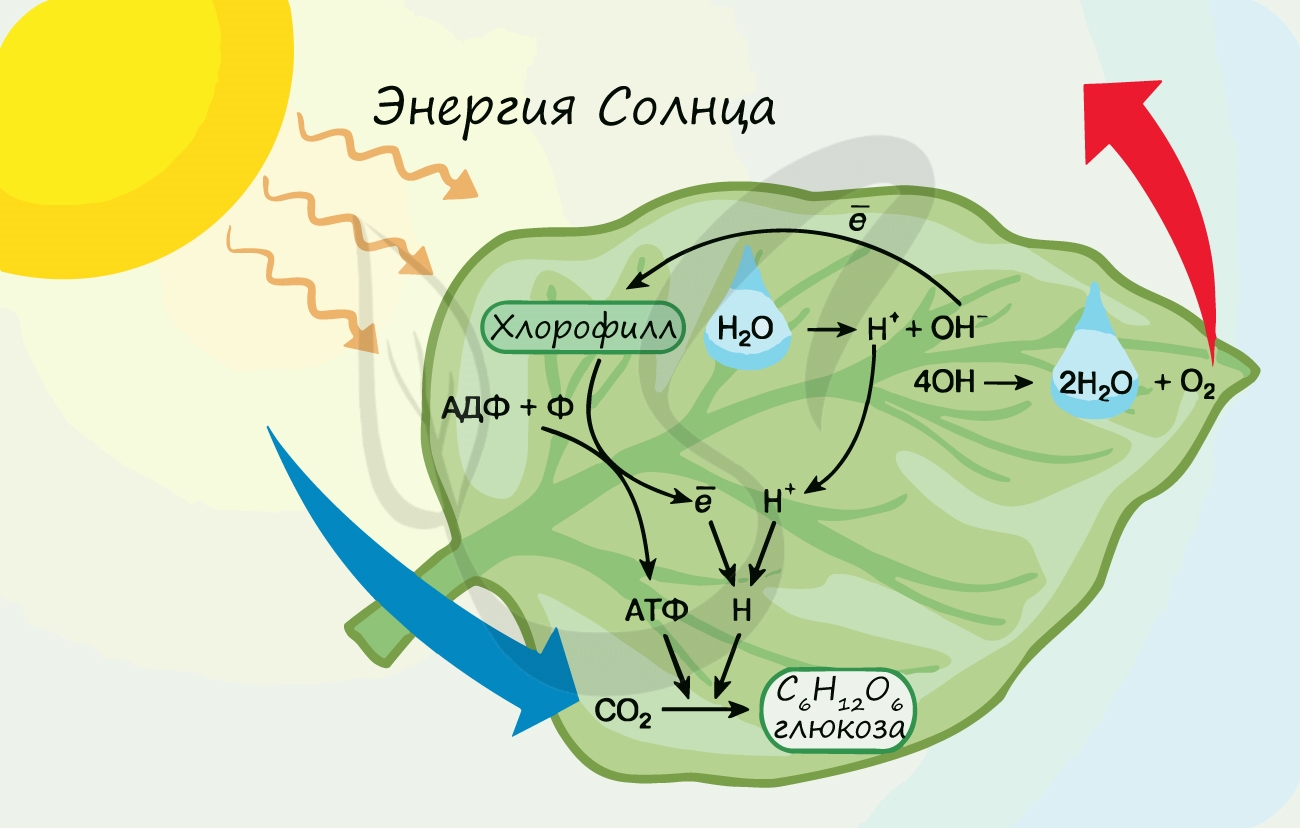

Живые организмы постоянно получают и преобразуют энергию. Растения преобразуют энергию солнечного света в энергию химических

связей, а животные передают ее по цепочке. После смерти растений и животных энергия возвращается в круговорот благодаря бактериям

и грибам – сапротрофам (греч. sapros – гнилой), разлагающим мертвое органическое вещество.

Деятельность живых организмов обеспечивает постоянный газовый состав атмосферы. В ходе дыхания животные поглощают кислород и

выделяют углекислый газ, а растения в ходе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Бактерии хемотрофы также

выделяют в атмосферу некоторые газы, полученные окислением сероводорода, азота.

Я никогда не перестану восхищаться этой функцией живого вещества. Вы только вдумайтесь: на одной и той же почве, рядом друг с другом,

растут совершенно разные растения по форме, размеру и окраске плодов, цветков! Каждый раз задумываешься: как это возможно?

Это связано с тем, что каждое живое существо избирательно накапливает определенные химические элементы. К примеру, многие моллюски

накапливают кальций, образуют известковый скелет – раковину. После их смерти раковины опускаются на дно, в результате чего создаются залежи полезных ископаемых – известняка (мела).

В результате жизнедеятельности мха сфагнума образуется полезное ископаемое – торф, а папоротниковидные образуют каменный уголь. Это

концентрат углеродистых и кальциевых соединений в погибших растениях, которые тысячелетиями отмирали и образовали залежи ископаемых.

Живые организмы способны окислять и восстанавливать различные химические вещества. На реакциях окисления и восстановления основан

метаболизм (обмен веществ) любого живого существа, подобные реакции протекают постоянно в ходе фотосинтеза, энергетического обмена.

Без разрушения “старой” жизни, невозможно возникновение “новой”. После смерти живых существ их останки подвергаются разрушению, из них

высвобождается энергия, накопленная в связях химических веществ. Непрерывный круговорот должен продолжаться всегда – это главное условие

жизни.

Теория биогенной миграции атомов Вернадского В.И.

При непосредственном участии живого вещества в биосфере непрерывно осуществляется биогенная миграция атомов. Даже сейчас, с каждым вашим

вдохом, атомы кислорода соединяются с гемоглобином эритроцитов, доставляются по крови к клеткам тканей организма и становятся частью ваших клеток.

Откуда взялся кислород, которым мы дышим? Его в процессе фотосинтеза выделили растения. Для процесса фотосинтеза необходим углекислый газ, который

в процессе дыхания выделяют животные, углекислый газ, который образуется при разложении останков растений и животных. Получается круговорот атомов.

Все атомы, которыми мы обладаем, которые стали частью наших рук, глаз, носа, языка – все эти атомы кому-то принадлежали до нас! За миллиарды

лет существования Земли они успели побывать в мириадах растений, грибов и животных. То, что наши атомы сейчас с нами – великое чудо и

немыслимая случайность.

Я искренне восхищаюсь этой теорией, она показывает непрерывность жизни, бесконечность нашего существования и единство

всего живого.

Ноосфера

Ноосфера (греч. noos – разум и sphaira – шар) – термин введенный русским ученым В.И. Вернадским. Ноосфера подразумевает взаимодействие

природы и общества, при котором человек является главным определяющим фактором эволюции. Человек становится крупнейшей геологической

силой.

Споры о том, можно ли считать современный этап развития цивилизации ноосферой остаются открытыми. Основная идея ноосферы – разумное,

рациональное поведение человека, при котором он сосуществует в гармонии со всеми другими формами жизни.

К сожалению, нынешняя ситуация напоминает старую поговорку: “Пока не потеряешь, не осознаешь ценность”. Неужели растения должны исчезнуть с

лица Земли, чтобы мы вспомнили о том, что благодаря фотосинтезу в их листьях мы дышим кислородом? В этом случае чувство нашего ложного

величия может сильно пострадать.

Круговорот веществ

Углерод находится в природе в основном в составе углекислого газа, угольной кислоты и ее нерастворимых солей – карбоната кальция (из которого

состоят раковины моллюсков). Отмирая, живые организмы образуют залежи полезных ископаемых: торф, древесину, каменный уголь, нефть. Известняк

может надолго исключить углерод из круговорота веществ.

Подобно этому, долгое время нефть и уголь были почти полностью исключены из круговорота веществ, однако в настоящее время человек “вернул их в строй” вместе с

выхлопными газами.

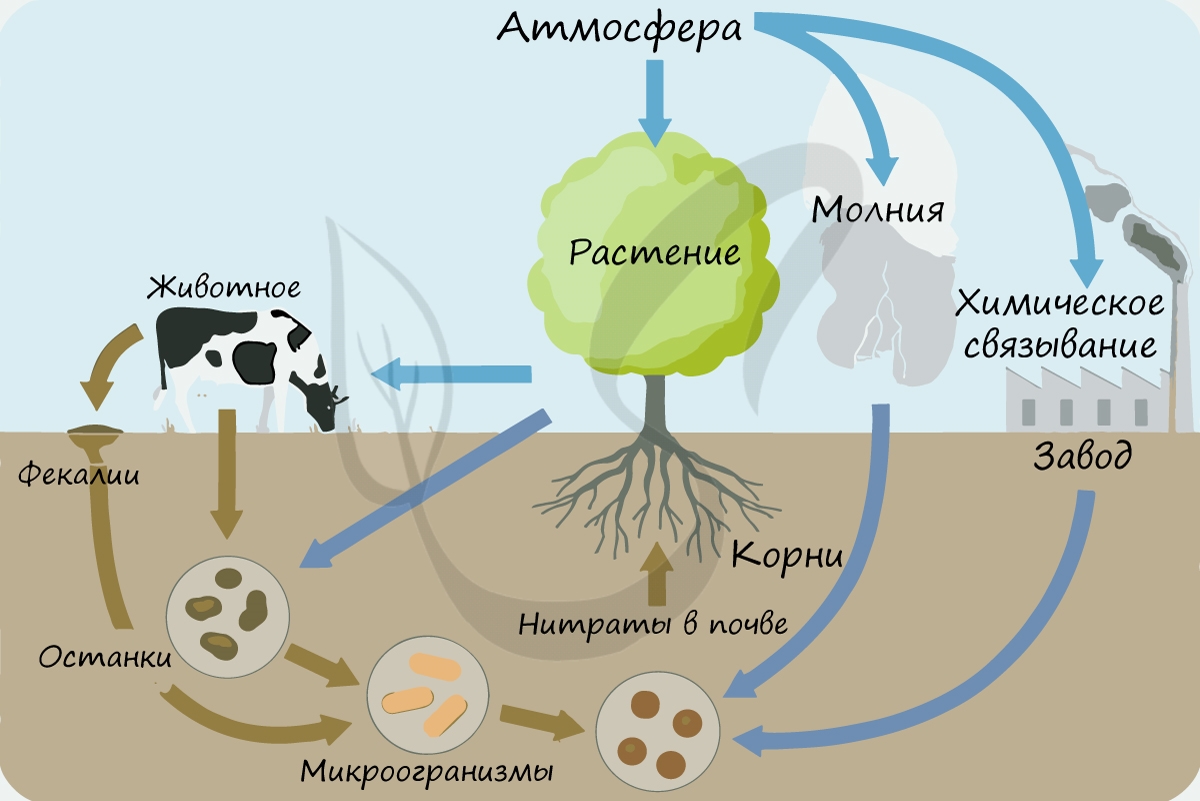

Азот находится в воздухе, которым мы дышим, и составляет 78% от его объема. Большая часть азота поступает в почву и воду благодаря деятельности

микроорганизмов, бактерий и водорослей.

Широко известны клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений, находящиеся с ними в симбиозе. Клубеньковые бактерии переводят атмосферный

азот в нитраты, которые необходимы для роста и развития растения и могут быть усвоены им, в отличие от атмосферного азота (газа).

В листьях в процессе биосинтеза азот преобразуется в белки. Травоядные животные поедают растения, таким образом, белок включается в их состав.

После смерти животных белки разлагаются сапротрофами, которые выделяют аммиак, нитраты. Часть нитратов усваивается растениями, а часть восстанавливается

бактериями до атмосферного азота – цикл замыкается.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник