Какие углеводы содержатся в клетках животных растений и грибов

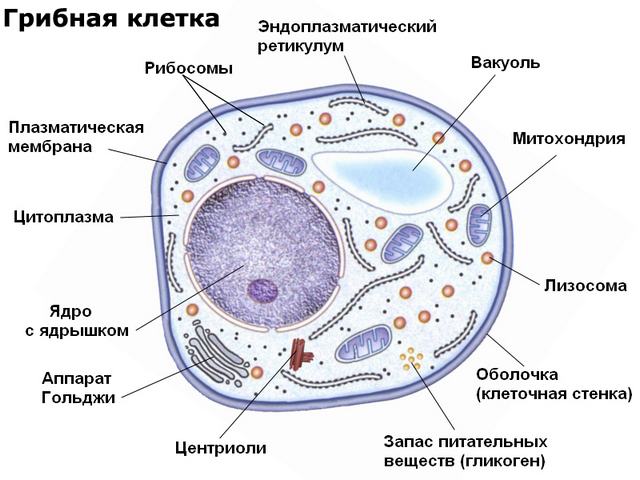

Грибы – это представители царства Грибов, которые имеют свою, особую, структуру. Она довольно сложная, и не ограничивается только такими понятиями, как шляпка, ножка, мякоть и гименофор. У каждого плодового тела есть специфический элемент, который называется запасным веществом.

Что такое запасное питательное вещество

Грибы многочисленны и разнообразны, имеют свою классификацию, а поэтому биологи объединили их в единое царство, которое так и называется – Грибы.

Запасное вещество – это элемент, который запасается плодовым телом впрок для дальнейшего использования с целью продолжения своей жизнедеятельности. Однако само понятие «резервного вещества» в отношении грибов не является совсем правильным, поскольку их происхождение и функции не всегда являются однозначными. Но в данном случае речь пойдет об элементах прямого назначения.

Назначение и виды запасных углеводов

Не только грибы имеют свойство запасать резервные вещества, необходимые для их жизнедеятельности. И растения, и животные, и даже бактерии обладают такими же особенностями. Но у каждого из этих представителей другой запасной питательный элемент.

Запасное вещество клеток животных

Запасным углеводом клетки является гликоген. Кстати, именно этим животные схожи с представителями грибного царства.

Вся биохимическая активность животных клеток может быть описана всего двумя словами – «запасать» и «расходовать». Чем моложе организм, тем больше полезных элементов он запасает в своих клетках. При этом у более старых представителей, естественно, преобладает процесс расщепления резервных углеводов.

Гликоген в животном организме запасается клетками печени и скелетных мышц. Это вещество в своем составе содержит остатки глюкозы, однако, в отличие от нее, оно не имеет характерного сладкого вкуса. Данный полисахарид подвергается процессу гидролиза в кислой среде. Происходит это в несколько этапов.

Скопление резервных элементов в гепатоцитах, миоцитах и лейкоцитах животного обеспечивает протекание двух взаимно противоположных процессов. Первым из них является диссимиляция, во время которой происходит высвобождение глюкозной молекулы.

Любопытно!

Второй процесс – ассимиляция, которая подразумевает переведение избытка глюкозы в главный запасной углевод – гликоген. Именно он является источником энергии, которая используется для полноценной жизнедеятельности клеток.

Резервное вещество растительной клетки

Фотосинтез способствует образованию органических веществ в клетках зеленых растений. Часть этих элементов откладывается про запас. Основные резервные клеточные элементы – это углеводы, жиры и протеины. Их скопление происходит в разных отделах растения:

- плодах;

- семенах;

- корневищах;

- клубнях;

- стеблях;

- корнях.

В отличие от животной клетки, растительная запасает совсем иной вид углевода – крахмал. Кстати, он откладывается во всех растениях, исключая цианобактерии. Накапливается крахмал в А-хлоропластах, Б-ядре, В-лейкопластах и Г-хромопластах.

Важно!

В виде крахмала растения накапливают питательные вещества, которые, прежде всего, необходимы для будущих поколений.

Крахмал в растительной клетке отлично подходит для хранения глюкозы, поскольку ее остатки находятся в нерастворимой форме. А при необходимости происходит расщепление резервного элемента обратно до глюкозы. Такой процесс называется гидролизом.

Таким образом, углеводы в клетке растения находятся в нескольких видах:

- моносахариды (глюкоза);

- олигосахариды (крахмал);

- полисахариды (целлюлоза).

Глюкоза дает энергию для роста, крахмал помогает запасать глюкозу и содержит ее в своих клетках. А для чего нужна целлюлоза как одно из резервных растительных веществ? Ее предназначение заключается в том, что она служит строительным материалом для растительных тканей и выполняет опорную функцию – придает растениям необходимую прочность. По распространенности органических веществ целлюлоза занимает первое место на всем земном шаре.

Запасные вещества бактерий

Запасные (резервные) элементы являются питательными веществами для бактерий и сохраняются в их цитоплазме. Они образуются в процессе метаболизма, а начинают накапливаться в том случае, если вырабатываются клетками в чрезмерном количестве. Используются такие резервы в том случае, когда бактерия попадает в агрессивные и пагубные для себя условия окружающей среды.

К основным питательным элементам бактерий относят:

- полисахариды (гликоген и крахмал);

- жиры;

- серу;

- полифосфаты.

Все эти вещества необходимы для поддержания оптимального клеточного энергетического запаса. Происходит этот процесс под воздействием вырабатывающихся ферментов.

Элементы, которые запасаются на клеточном уровне, зависят от того, в какой среде находится бактерия. Так, одни клетки способны накапливать исключительно полисахариды, в то время как другие структуры способны концентрировать в себе большое количество элементов.

В большинстве случаев главными запасаемым веществом выступает гликоген. Его чаще всего запасают:

- сальмонеллы;

- бациллы;

- кишечная палочка.

Но споровые бактерии, например, клостридии, содержат гранулезу. В ее основе содержится крахмал. Если в окружающей среде, где обитает клетка, отмечается высокое содержание углерода или фосфора, то она активно скапливает волютин. Он содержит полифосфаты, являющиеся источником энергии.

Сера, как резервный элемент, встречается далеко не у всех бактерий. Ее можно обнаружить преимущественно у тех экземпляров, обменные процессы которых тесно связаны с молекулярной серой. Это аэробные тионовые и фототрофные серобактерии.

Первой группе бактерий сера необходима для окисления кислорода. Благодаря такому процессу бактериальная клетка получает необходимое количество энергии. А вот для обеспечения фоторофных серобактерий сера используется в качестве источника электронов. С их помощью происходит восстановление углекислоты.

Какое запасное вещество характерно для клеток грибов

Из числа углеводов, которые относятся к запасным элементам грибов, чаще встречаются гликоген, маннит и микоза.

Концентрация гликогена в грибах может колебаться в рамках 1,5-40%. Все зависит от возраста и разновидности плодового тела: у молодых экземпляров уровень вещества на порядок выше, чем у старших грибов с созревшими спорами.

Трегалоза (или микоза) – это дисахарид. Он запасается грибами, как правило, в небольших количествах. Исследователи связывают его функции с накоплением маннита и шестиатомного спирта. В особо высоких концентрациях этот элемент встречается у представителей рода Болетовых.

Маннит в большей степени находится у зрелого мицелия и грибов. Образуется он, по-видимому, в процессе метаболизма трегалозы. Иногда в грибном мицелии можно обнаружить жиры. Они скапливаются в виде капель и используются при активном росте плода, а также в период споруляции.

Отличительные особенности гликогена и крахмала

Разница между гликогеном и крахмалом заключается, прежде всего, в особенностях химического строения каждого из веществ:

- Гликоген. Его молекулы, в отличие от основного крахмального компонента амилопектина, отличаются более сильным разветвлением.

- Между этими структурами есть различие в виде морфологической макромолекулы. Так, у амилопектина среднее расстояние между ветвлениями в средней части ММ составляет 8-9 глюкозных звеньев. А на внешней ее поверхности это расстояние равно 15-18 ГЗ. У гликогена эти показатели ниже. Так, в средней части расстояние между ветвлениями равно 3 глюкозным циклам, а на внешней бахроме – 6-7.

- Гликоген легко растворяется в воде, не образуя при этом клейстера. Для амилопектина характерны полностью противоположные свойства.

И, наконец, гликоген является резервным элементом для представителей животного мира, и играет немаловажную роль в энергетическом обмене в организме животного. Этими свойствами крахмал не обладает. Его можно обнаружить только в растениях, которым свойственен фотосинтез.

Источник

Углеводы представляют собой соединения с общей формулой $mathrm{C_nH_{2m}O_m}$ или $mathrm{C_n(H_2O)_m}$, то есть условно состоящие из углерода и воды — отсюда их название. Содержание углеводов в живых клетках различно. В животных клетках содержание углеводов колеблется от 1 до 5 %. В растениях содержание углеводов заметно выше — до 70 % в некоторых запасающих органах, например в клубнях картофеля. Кроме высокого содержания углеводов для растений характерно и большее их разнообразие.

классификация углеводов

Углеводы делятся на две группы — простые углеводы, или моносахариды, и сложные углеводы, которые, в свою очередь, включают в себя дисахариды, олигосахариды и полисахариды.

моносахариды

Простые углеводы, как правило, представляют собой многоатомные спирты, содержащие ОН-группу у каждого атома углерода, кроме одного, несущего альдегидную или кетогруппу. Это видно на примере глюкозы, которая имеет 6 атомов углерода, при этом первый — в составе альдегидной группы, а остальные несут ОН-группы.

Наиболее распространенными моносахаридами являются глюкоза, или виноградный сахар, и фруктоза, или фруктовый сахар. Они являются изомерами и имеют одну и ту же общую формулу $mathrm{C_6H_{12}O_6}$.

Пентозы и гексозы способны замыкаться в 5- или 6-членные кольца, переходя в циклическую форму.

Линейная и циклическая формы глюкозы

Длина углеродной цепи в моносахаридах, встречающихся в живых организмах, колеблется от 3 до 8 атомов, хотя большинство из них содержит 3, 5 или 6 атомов углерода. В зависимости от количества атомов углерода моносахариды разделяют на триозы, тетрозы, пентозы, гексозы, гептозы, октозы. Моносахариды хорошо растворимы в воде, образуют кристаллы и имеют сладкий вкус.

Большое биологическое значение имеют пентозы рибоза и дезоксирибоза, которые входят в состав РНК и ДНК соответственно.

Структура глюкозы и других гексоз

Многообразие моносахаридов связано в основном с оптической изомерией (см. тему «Хиральность и оптическая изомерия биомолекул»). Так, глюкоза, манноза и галактоза имеют одну и ту же брутто-формулу $mathrm{C_6H_{12}O_6}$, но отличаются расположением функциональных групп в пространстве. Розовым на рисунке выделены группы с отличающейся от глюкозы ориентацией.

Альдегидная или кетонная группа обычно взаимодействует с одной из спиртовых групп молекулы, образуя циклическую форму. Процесс циклизации глюкозы показан на рисунке. Циклическую форму изображают стандартным способом, в виде плоского кольца. Устойчивы 5-членные и 6-членные циклы. Обратите внимание, что одним из атомов в кольце является кислород, а один из углеродных атомов (6-й) оказывается вне кольца. Глюкоза в основном присутствует в растворе в виде 6-членного кольца.

При изображении циклических сахаров ОН-группы в D-ориентации (те, что смотрят вправо в линейной формуле) оказываются под плоскостью кольца, а ОН-группы в L-ориентации (влево в линейной формуле) — над плоскостью кольца, то есть линейную формулу нужно повернуть вправо, как показано в анимации.

Фруктоза замыкается в 5-членное кольцо, т. к. имеет кетогруппу, расположенную при 2-м атоме, которая взаимодействует с гидроксильной группой при 5-м атоме. Линейная и циклическая формулы фруктозы:

альфа- и бета-изомеры сахаров

При циклизации моносахаридов возникает оптическая изомерия по тому атому углерода, который содержался в составе альдегидной или кетогруппы (они не имеют оптической изомерии, т. к. в них атом С не тетраэдрический — есть двойная связь, и заместителя всего три). После замыкания в цикл этот С становится тетраэдрическим, и при нем появляется ОН-группа (у глюкозы это атом 1, у фруктозы — 2). Данная ОН-группа называется гликозидным гидроксилом. В какой оптической конфигурации — D или L — этот гидроксил будет находиться? Это происходит случайным образом, поэтому возможны оба варианта, и эти изомеры превращаются друг в друга через линейную форму. Изомер, в котором ОН-группа оказывается в D-ориентации и, соответственно, под плоскостью кольца, называется $alpha$-изомером. Изомер, в котором та же группа оказывается в L-ориентации и над плоскостью кольца — $beta$-изомером. Между собой эти изомеры называются $alpha$- и $beta$-аномерами. Процесс взаимного перехода этих форм друг в друга называется муторотацией.

В свободном моносахариде они переходят друг в друга, но при образовании связи фиксируется тот или иной вариант, то есть различают $alpha$- и $beta$-связи в олиго- и полисахаридах.

Структура дезоксирибозы и рибозы

Дезоксирибоза отличается от рибозы отсутствием одного кислорода при 2-м атоме С («дез» — без, «окси» — указывает на кислород). Атомы этих сахаров в составе ДНК и РНК нумеруют со штрихами, чтобы в нуклеотидах была сквозная нумерация атомов (без штрихов нумеруют атомы в другой части нуклеотида — азотистом основании).

дисахариды

Молекулы моносахаридов могут образовывать связи между собой с потерей молекулы воды. В результате образуются олиго- и полисахариды. К олигосахаридам относят растворимые в воде полимеры моносахаридов.

Дисахариды широко распространены в живой природе.

Сахароза (свекловичный, тростниковый сахар), представляющая собой соединение глюкозы и фруктозы, играет важную роль в растениях, где она служит транспортируемой формой углеводов во флоэме. Кроме того, она часто накапливается в качестве запасного вещества. Особенно много ее в сахарном тростнике и свекле, откуда ее получают для использования в пищу.

Другой важный дисахарид — лактоза (или молочный сахар) содержащаяся в молоке млекопитающих. Она состоит из остатков глюкозы и галактозы.

Мальтоза, образованная двумя остатками глюкозы, образуется при расщеплении крахмала и гликогена в пищеварительном тракте животных или при прорастании семян растений.

В природе встречается много других дисахаридов, кроме того, известны олигосахариды, содержащие 3 и 4 остатка моносахаридов.

При описании структуры ди- и полисахаридов существенным является:

полисахариды

Полисахариды нерастворимы в воде и не имеют сладкого вкуса. Так как к одному остатку моносахарида может быть присоединено несколько других остатков, полисахариды могут иметь разветвленную структуру. В живых организмах наиболее широко распространены полимеры глюкозы — крахмал, гликоген и целлюлоза.

Одними из важнейших полисахаридов являются полимеры из остатков глюкозы — крахмал, гликоген и целлюлоза.

Крахмал состоит только из остатков глюкозы. В состав крахмала входят два компонента — линейный компонент, называемый амилозой, и разветвленный — амилопектин. Амилоза имеет спиральную пространственную структуру. Внутрь спирали способны встраиваться молекулы йода, поэтому качественная реакция на крахмал — образование синего йодкрахмального комплекса. Молекулы амилозы и амилопектина содержат несколько тысяч остатков глюкозы. Крахмал служит основным запасным веществом у растений.

У животных и грибов резервную (запасающую) функцию выполняет гликоген — полисахарид, похожий на амилопектин, но отличающийся большей разветвленностью. Крахмал и гликоген накапливаются в клетках в виде гранул.

Целлюлоза представляет собой линейный неветвящийся полимер, содержащий примерно 10 000 остатков глюкозы. Молекулы целлюлозы располагаются параллельно друг другу и образуют между собой множество водородных связей. Таким образом формируются прочные пучки молекул — мицеллы, которые объединяются в волокна (микрофибриллы). Такое строение придает целлюлозе высокую механическую прочность. Целлюзоза встречается в основном у растений, где составляет основу клеточных стенок. Помимо растений целлюлоза обнаружена у оомицетов (группа, которую обычно относили к грибам) и у асцидий. Целлюлоза — самое распространенное на земле органическое вещество.

Близок по строению к целлюлозе хитин. В нем мономерной единицей является N-ацетилглюкозамин — азотсодержащий моносахарид, производное глюкозы. Хитин служит основой клеточных стенок грибов и образует наружный скелет у членистоногих.

Клеточную стенку бактерий образует соединение муреин (от лат. murum — стена). Оно состоит из полисахаридных цепочек, сшитых между собой пептидными мостиками. Поэтому его еще называют пептидогликаном (гликаны — другое название сложных углеводов). Полисахаридные цепочки муреина образованы двумя чередующимися остатками азотсодержащих моносахаридов. Пептидные мостики муреина содержат D-изомеры аминокислот, что является редкостью в живом мире.

Крахмал.

Крахмал включает в себя два компонента: линейный (неветвящийся) — амилозу — и ветвящийся — амилопектин. Цепочки амилозы состоят из остатков глюкозы, соединенных $alpha$-(1-4)-связями. Так как в случае $alpha$-связи каждый следующий мономер поворачивается относительно предыдущего на один и тот же (тетраэдрический) угол, возникает спиральная структура.

Амилопектин включает в себя цепочки, подобные амилозе, которые дополнительно ветвятся за счет $alpha$-(1-6)-связей.

Гликоген.

Устроен подобно амилопектину, с большой частотой ветвления. Пространственная структура напоминает плоскую ветвящуюся спираль.

Центром организации гликогеновой гранулы служит белок гликогенин (на рисунке цветной).

Целлюлоза.

Неветвящийся (линейный) полимер из остатков глюкозы. Остатки глюкозы соединены между собой $beta$-(1-4)-связями. Поскольку $beta$-связь находится над плоскостью глюкозного кольца, а ОН-группа при 4-м атоме глюкозы смотрит вниз (в D-конфигурации), то каждый следующий остаток глюкозы переворачивается «вверх ногами». В результате образуется не спиральная пространственная структура, как в крахмале и гликогене, а линейная.

Часто структуру целлюлозы изображают так, но данная форма записи связи не отражает реального расположения мономеров в пространстве.

Линейные цепочки целлюлозы взаимодействуют друг с другом (за счет образования водородных связей между ОН-группами) и образуют пучки, из которых строится клеточная стенка растений и некоторых других организмов.

Хитин. Линейный $beta$-(1-4)-полимер азотсодержащего моносахарида N-ацетилглюкозамина (производное глюкозы с модификацией у 2-го атома С).

Муреин.

функции углеводов

Функции углеводов в живых организмах многообразны.

Углеводы являются первичными продуктами фотосинтеза, на основе их углеродного скелета образуются практически все другие вещества в клетках автотрофов. Гетеротрофы потребляют эти вещества в качестве пищи.

Энергетическая функция: углеводы являются наиболее удобным источником энергии. Основные пути получения энергии у всех живых организмов рассчитаны на использование глюкозы и фруктозы.

Структурная функция: полисахариды, например целлюлоза и хитин, входят в состав клеточных стенок, хитинового панциря членистоногих. Также полисахариды являются неотъемлемыми компонентами соединительной ткани животных (хрящи, сухожилия и др.).

Запасающая (резервная) функция. Важнейшие резервные углеводы — крахмал (у растений) и гликоген (у животных и грибов).

Транспортная функция: в форме углеводов осуществляется основной транспорт веществ в многоклеточных организмах, например в крови животных (глюкоза) или в флоэме высших растений (сахароза).

Остатки олигосахаридов, находящиеся на поверхности клеток в составе гликопротеинов и гликолипидов, играют важную роль в межклеточном взаимодействии и адгезии — организации клеток в ткани.

Источник