Каким свойством обладают конденсаторы

Открываем эфир/Конденсаторы, свойства конденсатора, обозначение конденсаторов на схемах, основные параметры

Конденсатор

Что

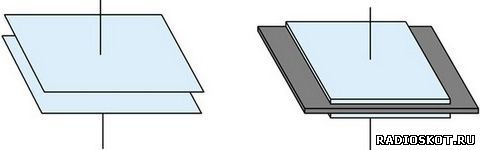

такое конденсатор? Конденсатор это система из двух и более электродов

(обычно в форме пластин, называемых обкладками), разделённых

диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок

конденсатора. Такая система обладает взаимной ёмкостью и способна

сохранять электрический заряд.ТОесть из рисунка видно что это две

параллельные металические пластины разделённые каким то материалом

(диэлектриком- это вещество которое не проводит электрический ток)

В

1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и

голландский физик Питер ван Мушенбрук создали первый конденсатор –

.

Лейденская

банка – первый электрический конденсатор, изобретённый голландскими

учёными Мушенбреком и его учеником Кюнеусом в 1745 в Лейдене.

Параллельно и независимо от них сходный аппарат, под названием

изобрёл немецкий учёный Клейст. Лейденская банка

представляла собой закупоренную наполненную водой стеклянную банку,

оклеенную внутри и снаружи фольгой. Сквозь крышку в банку был воткнут

металлический стержень. Лейденская банка позволяла накапливать и

хранить сравнительно большие заряды, порядка микрокулона. Изобретение

лейденской банки стимулировало изучение электричества, в частности

скорости его распространения и электропроводящих свойств некоторых

материалов. Выяснилось, что металлы и вода лучшие проводники

электричества. Благодаря Лейденской банке удалось впервые искусственным

путем получить электрическую искру.

Конденсатор

в цепи постоянного тока не проводит ток, так как его обкладки разделены

диэлектриком. В цепи же переменного тока он проводит колебания

переменного тока посредством циклической перезарядки конденсатора.

В терминах метода комплексных амплитуд конденсатор обладает комплексным

импедансом

– частота[1] протекающего синусоидального тока, – ёмкость конденсатора.

Отсюда также следует, что реактивное сопротивление конденсатора равно:

Для постоянного тока частота равна нулю, следовательно, реактивное сопротивление конденсатора бесконечно (в идеальном случае).

При

изменении частоты изменяются диэлектрическая проницаемость диэлектрика

и степень влияния паразитных параметров – собственной индуктивности и

сопротивления потерь. На высоких частотах любой конденсатор можно

рассматривать как последовательный колебательный контур, образуемый

ёмкостью , собственной индуктивностью и сопротивлением потерь .

Резонансная частота конденсатора равна:

конденсатор в цепи переменного тока ведёт себя как катушка

индуктивности. Следовательно, конденсатор целесообразно использовать

лишь на частотах

, на которых его сопротивление носит ёмкостный характер. Обычно

максимальная рабочая частота конденсатора примерно в 2-3 раза ниже

резонансной.

Конденсатор может накапливать электрическую энергию. Энергия

заряженного конденсатора:

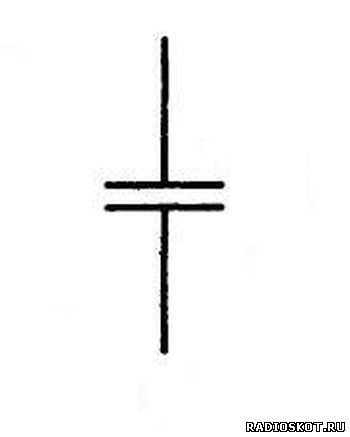

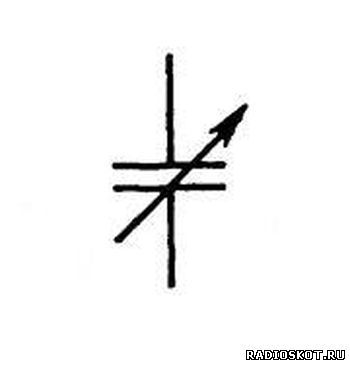

графические обозначения конденсаторов на схемах должны соответствовать

ГОСТ 2.728-74 либо международному стандарту IEEE 315-1975:

На

электрических принципиальных схемах номинальная ёмкость конденсаторов

обычно указывается в микрофарадах или пикофарадах (1 мкФ = 106 пФ). При

ёмкости не более 0,01 мкФ, ёмкость конденсатора указывают в

пикофарадах, при этом допустимо не указывать единицу измерения, т.е.

постфикс опускают. При обозначении номинала ёмкости в других

единицах указывают единицу измерения (пикоФарад). Для электролитических

конденсаторов, а также для высоковольтных конденсаторов на схемах,

после обозначения номинала ёмкости, указывают их максимальное рабочее

напряжение в вольтах(В) или киловольтах(кВ). Например так: . Для переменных конденсаторов указывают диапазон изменения ёмкости,

например так: .

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсаторов

Основной

характеристикой конденсатора является его электрическая ёмкость (точнее

номинальная ёмкость), которая определяет его заряд в зависимости от

напряжения на обкладках (q = CU). Типичные значения ёмкости

конденсаторов составляют от единиц пикофарад до сотен микрофарад.

Однако существуют конденсаторы с ёмкостью до десятков фарад.

каждая, расположенных на расстоянии

каждая, расположенных на расстоянии  друг от друга, в системе СИ выражается формулой:

друг от друга, в системе СИ выражается формулой:

– относительная диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей

пространство между пластинами (эта формула справедлива, лишь когда

много меньше линейных размеров пластин).

много меньше линейных размеров пластин). Для

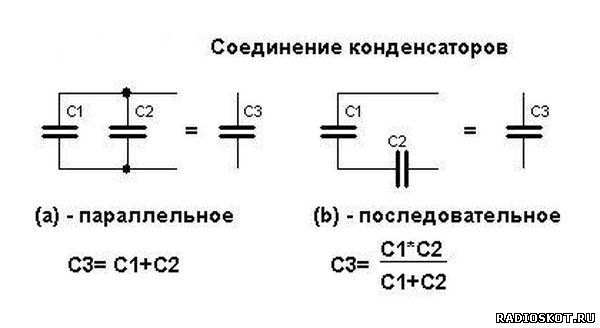

получения больших ёмкостей конденсаторы соединяют параллельно. При этом

напряжение между обкладками всех конденсаторов одинаково. Общая ёмкость

батареи параллельно соединённых конденсаторов равна сумме ёмкостей всех

конденсаторов, входящих в батарею.

Если

у всех параллельно соединённых конденсаторов расстояние между

обкладками и свойства диэлектрика одинаковы, то эти конденсаторы можно

представить как один большой конденсатор, разделённый на фрагменты

меньшй площади.

При последовательном соединении конденсаторов заряды всех конденсаторов

одинаковы. Общая ёмкость батареи последовательно соединённых

конденсаторов равна

Эта

ёмкость всегда меньше минимальной ёмкости конденсатора, входящего в

батарею. Однако при последовательном соединении уменьшается возможность

пробоя конденсаторов, так как на каждый конденсатор приходится лишь

часть разницы потенциалов источника напряжения.

Если площадь обкладок всех конденсаторов, соединённых последовательно,

одинакова, то эти конденсаторы можно представить в виде одного большого

конденсатора, между обкладками которого находится стопка из пластин

диэлектрика всех составляющих его конденсаторов.

Удельная ёмкость конденсаторов

Конденсаторы

также характеризуются удельной ёмкостью – отношением ёмкости к объёму

(или массе) диэлектрика. Максимальное значение удельной ёмкости

достигается при минимальной толщине диэлектрика, однако при этом

уменьшается его напряжение пробоя.

Номинальное напряжение конденсаторов

Другой,

не менее важной характеристикой конденсаторов является номинальное

напряжение – значение напряжения, обозначенное на конденсаторе, при

котором он может работать в заданных условиях в течение срока службы с

сохранением параметров в допустимых пределах.

Номинальное напряжение зависит от конструкции конденсатора и свойств

применяемых материалов. При эксплуатации напряжение на конденсаторе не

должно превышать номинального. Для многих типов конденсаторов с

увеличением температуры допустимое напряжение снижается.

Номинальное напряжение конденсаторов

Другой,

не менее важной характеристикой конденсаторов является номинальное

напряжение – значение напряжения, обозначенное на конденсаторе, при

котором он может работать в заданных условиях в течение срока службы с

сохранением параметров в допустимых пределах.

Номинальное напряжение зависит от конструкции конденсатора и свойств

применяемых материалов. При эксплуатации напряжение на конденсаторе не

должно превышать номинального. Для многих типов конденсаторов с

увеличением температуры допустимое напряжение снижается.

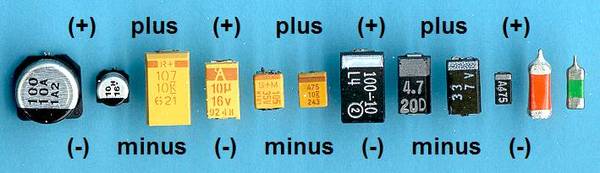

Полярность конденсаторов

Многие

конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролитические) функционируют

только при корректной полярности напряжения из-за химических

особенностей взаимодействия электролита с диэлектриком. При обратной

полярности напряжения электролитические конденсаторы обычно выходят из

строя из-за химического разрушения диэлектрика с последующим

увеличением тока, вскипанием электролита внутри и, как следствие, с

вероятностью взрыва корпуса.

Взрывы электролитических конденсаторов – довольно распространённое

явление. Основной причиной взрывов является перегрев конденсатора,

вызываемый в большинстве случаев утечкой или повышением эквивалентного

последовательного сопротивления вследствие старения (актуально для

импульсных устройств). Для уменьшения повреждений других деталей и

травматизма персонала в современных конденсаторах большой ёмкости

устанавливают клапан или выполняют насечку на корпусе (часто можно

заметить её в форме буквы X, K или Т на торце). При повышении

внутреннего давления открывается клапан или корпус разрушается по

насечке, испарившийся электролит выходит в виде едкого газа, и давление

спадает без взрыва и осколков.

Паразитные параметры конденсаторов

Реальные

конденсаторы, помимо ёмкости, обладают также собственными

сопротивлением и индуктивностью. С высокой степенью точности,

эквивалентную схему реального конденсатора можно представить следующим

образом:

Электрическое сопротивление изоляции конденсатора – r

сопротивление конденсатора постоянному току, определяемое соотношением

r = U / Iут , где U – напряжение, приложенное к конденсатору, Iут – ток

утечки.

Эквивалентное последовательное сопротивление – R

Эквивалентное

последовательное сопротивление (ЭПС, англ. ESR) обусловлено главным

образом электрическим сопротивлением материала обкладок и выводов

конденсатора и контакта(-ов) между ними, а также потерями в

диэлектрике. Обычно ЭПС возрастает с увеличением частоты тока,

протекающего через конденсатор.

В большинстве случаев этим параметром можно пренебречь, но иногда

(напр., в случае использования электролитических конденсаторов в

фильтрах импульсных блоков питания) достаточно малое его значение может

быть жизненно важным для надёжности устройства (см., напр., Capacitor

plague(англ.)).

Эквивалентная последовательная индуктивность – L

последовательная индуктивность обусловлена, в основном, собственной

индуктивностью обкладок и выводов конденсатора. На низких частотах (до

единиц килогерц) обычно не учитывается в силу своей незначительности.

Тангенс угла потерь

конденсаторе определяются потерями в диэлектрике и обкладках. При

протекании переменного тока через конденсатор векторы напряжения и тока

сдвинуты на угол

, где

, где  – угол диэлектрических потерь. При отсутствии потерь

– угол диэлектрических потерь. При отсутствии потерь

. Тангенс угла потерь определяется отношением активной мощности Pа к

реактивной Pр при синусоидальном напряжении определённой частоты.

Величина, обратная

, называется добротностью конденсатора. Термины добротности и тангенса

угла потерь применяются также для катушек индуктивности и

трансформаторов.

Температурный коэффициент ёмкости (ТКЕ) конденсаторов

ёмкости в зависимости от температуры. Таким образом значение ёмкости от

температуры представляется линейной формулой:

где

?T – увеличение температуры в °C или °К относительно нормальных

условий, при которых специфицировано значение ёмкости. TKE применяется

для характеристики конденсаторов со значительной линейной зависимостью

ёмкости от температуры. Однако ТКЕ определяется не для всех типов

конденсаторов. Для характеристики конденсаторов с выраженной нелинейной

зависимостью обычно указывают предельные величины отклонений от

номинала в рабочем диапазоне температур.

Диэлектрическое поглощение конденсаторов

Если

заряженный конденсатор быстро разрядить до нулевого напряжения путём

подключения низкоомной нагрузки, а затем снять нагрузку и наблюдать за

напряжением на выводах конденсатора, то мы увидим, что напряжение

медленно повышается. Это явление получило название диэлектрическое

поглощение или адсорбция электрического заряда. Конденсатор ведёт себя

так, словно параллельно ему подключено множество последовательных

RC-цепочек с различной постоянной времени. Интенсивность проявления

этого эффекта зависит в основном от свойств диэлектрика конденсатора.

Наименьшим диэлектрическим поглощением обладают конденсаторы с

тефлоновым (фторопластовым) диэлектриком. Подобный эффект можно

наблюдать и на большинстве электролитических конденсаторов, но в них он

является следствием химических реакций между электролитом и обкладками.

диэлектриком: стеклянные (стеклоэмалевые, стеклокерамические,

стеклоплёночные), слюдяные, керамические, тонкослойные из

неорганических плёнок.

диэлектриком: бумажные, металлобумажные, плёночные, комбинированные –

бумажноплёночные, тонкослойные из органических синтетических плёнок.

оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Такие конденсаторы отличаются

от всех прочих типов прежде всего своей огромной удельной ёмкостью. В

качестве диэлектрика используется оксидный слой на металле, являющийся

анодом. Вторая обкладка (катод) – это или электролит (в

электролитических конденсаторах) или слой полупроводника (в

оксидно-полупроводниковых), нанесённый непосредственно на оксидный

слой. Анод изготовляется, в зависимости от типа конденсатора, из

алюминиевой, ниобиевой или танталовой фольги.

Кроме того, конденсаторы различаются по возможности изменения своей ёмкости:

конденсаторы, которые допускают изменение ёмкости в процессе

функционирования аппаратуры. Управление ёмкостью может осуществляться

механически, электрическим напряжением (вариконды, варикапы) и

температурой (термоконденсаторы). Применяются, например, в

радиоприемниках для перестройки частоты резонансного контура.

конденсаторы, ёмкость которых изменяется при разовой или периодической

регулировке и не изменяется в процессе функционирования аппаратуры. Их

используют для подстройки и выравнивания начальных ёмкостей сопрягаемых

контуров, для периодической подстройки и регулировки цепей схем, где

требуется незначительное изменение ёмкости.

конденсаторы, ёмкость которых изменяется при разовой или периодической

регулировке и не изменяется в процессе функционирования аппаратуры. Их

используют для подстройки и выравнивания начальных ёмкостей сопрягаемых

контуров, для периодической подстройки и регулировки цепей схем, где

требуется незначительное изменение ёмкости.

условно разделить конденсаторы на конденсаторы общего и специального

назначения. Конденсаторы общего назначения используются практически в

большинстве видов и классов аппаратуры. Традиционно к ним относят

наиболее распространенные низковольтные конденсаторы, к которым не

предъявляются особые требования. Все остальные конденсаторы являются

специальными. К ним относятся высоковольтные, импульсные,

помехоподавляюшие, дозиметрические, пусковые и другие конденсаторы.

Краткое обозначение!Типы конденсаторов:

БМ – бумажный малогабаритный

БМТ

– бумажный малогабаритный теплостойкий

КД – керамический

дисковый

КЛС – керамический литой секционный

КМ – керамический

монолитный

КПК-М – подстроечный керамический

малогабаритный

КСО – слюдянной опресованный

КТ – керамический

трубчатый

МБГ – металлобумажный герметизированный

МБГО –

металлобумажный герметизированный однослойный

МБГТ –

металлобумажный герметизированный теплостойкий

МБГЧ –

металлобумажный герметизированный однослойный

МБМ –

металлобумажный малогабаритный

ПМ – полистироловый

малогабаритный

ПО – пленочный открытый

ПСО – пленочный

стирофлексный открытый

https://ur4nww.da.ru

Источник

Êîíäåíñàòîðû ÿâëÿþòñÿ âòîðîé, ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè è ñòåïåíè èñïîëüçîâàíèÿ, ïîñëå ðåçèñòîðîâ, äåòàëüþ â ýëåêòðîííûõ ñõåìàõ. Äåéñòâèòåëüíî, â ëþáîì ýëåêòðîííîì óñòðîéñòâå, áóäü òî ìóëüòèâèáðàòîð íà 2 òðàíçèñòîðàõ èëè ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà êîìïüþòåðà, âî âñåõ íèõ íàõîäÿò ïðèìåíåíèå ýòè ðàäèîýëåìåíòû.

Êîíäåíñàòîð îáëàäàåò ñâîéñòâîì íàêàïëèâàòü çàðÿä è âïîñëåäñòâèè îòäàâàòü åãî. Ïðîñòåéøèé êîíäåíñàòîð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 2 ïëàñòèíû, ðàçäåëåííûå òîíêèì ñëîåì äèýëåêòðèêà. Åìêîñòíîå ñîïðîòèâëåíèå êîíäåíñàòîðà çàâèñèò îò åãî åìêîñòè è ÷àñòîòû òîêà. Êîíäåíñàòîð ïðîâîäèò ïåðåìåííûé òîê è íå ïðîïóñêàåò ïîñòîÿííûé. Åìêîñòü êîíäåíñàòîðà òåì áîëüøå, ÷åì áîëüøå ïëîùàäü ïëàñòèí (îáêëàäîê) êîíäåíñàòîðà, è òåì áîëüøå, ÷åì òîíüøå ñëîé äèýëåêòðèêà ìåæäó íèìè.

Óñòðîéñòâî ïðîñòåéøåãî êîíäåíñàòîðà

Åìêîñòè ïàðàëëåëüíî ñîåäèíåííûõ êîíäåíñàòîðîâ ñêëàäûâàþòñÿ. Åìêîñòè ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåííûõ êîíäåíñàòîðîâ ñ÷èòàþòñÿ ïî ôîðìóëå, ïðèâåäåííîé íà ðèñóíêå íèæå:

Ôîðìóëû ñîåäèíåíèå êîíäåíñàòîðîâ

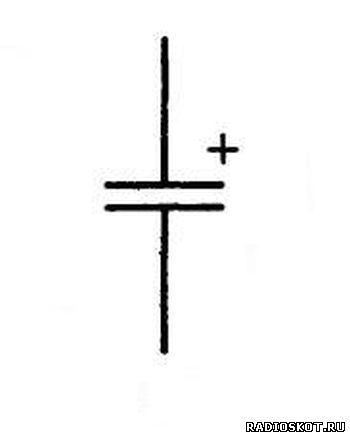

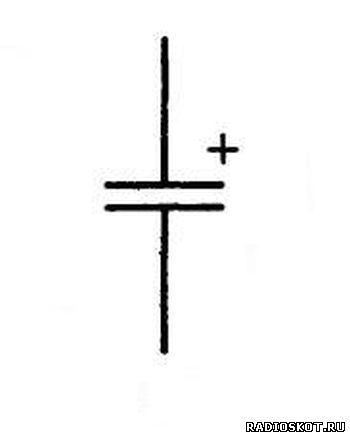

Êîíäåíñàòîðû áûâàþò êàê ïîñòîÿííîé, òàê è ïåðåìåííîé åìêîñòè. Ïîñëåäíèå òàê è íàçûâàþòñÿ è ñîêðàùåííî ïèøóòñÿ ÊÏÅ (êîíäåíñàòîð ïåðåìåííîé åìêîñòè). Êîíäåíñàòîðû ïîñòîÿííîé åìêîñòè áûâàþò êàê ïîëÿðíûå, òàê è íåïîëÿðíûå. Íà ðèñóíêå íèæå èçîáðàæåíî ñõåìàòè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ïîëÿðíîãî êîíäåíñàòîðà:

Ïîëÿðíûé êîíäåíñàòîð èçîáðàæåíèå íà ñõåìå

Ê ïîëÿðíûì îòíîñÿòñÿ ýëåêòðîëèòè÷åñêèå êîíäåíñàòîðû. Âûïóñêàþòñÿ òàêæå òàíòàëîâûå êîíäåíñàòîðû, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ îò àëþìèíèåâûõ ýëåêòðîëèòè÷åñêèõ, áîëåå âûñîêîé ñòàáèëüíîñòüþ, íî è ñòîÿò äîðîæå. Ýëåêòðîëèòè÷åñêèå êîíäåíñàòîðû ïîäâåðæåíû, ïî ñðàâíåíèþ ñ íåïîëÿðíûìè áîëåå áûñòðîìó ñòàðåíèþ. Ïîëÿðíûå êîíäåíñàòîðû èìåþò ïîëîæèòåëüíûé è îòðèöàòåëüíûé ýëåêòðîäû, ïëþñ è ìèíóñ.

Ôîòî ýëåêòðîëèòè÷åñêèé êîíäåíñàòîð

Ó ñîâåòñêèõ ýëåêòðîëèòè÷åñêèõ êîíäåíñàòîðîâ ïîëÿðíîñòü îáîçíà÷àëàñü íà êîðïóñå çíàêîì ïëþñ ó ïîëîæèòåëüíîãî ýëåêòðîäà. Ó èìïîðòíûõ êîíäåíñàòîðîâ îáîçíà÷àåòñÿ îòðèöàòåëüíûé ýëåêòðîä çíàêîì ìèíóñ. Ïðè íàðóøåíèè ðåæèìîâ ðàáîòû ýëåêòðîëèòè÷åñêèõ êîíäåíñàòîðîâ îíè ìîãóò âçäóòüñÿ è äàæå âçîðâàòüñÿ. Ó ýëåêòðîëèòè÷åñêèõ êîíäåíñàòîðîâ âî èçáåæàíèÿ âçðûâà, äåëàþò ïðè èõ èçãîòîâëåíèè ñïåöèàëüíûå íàñå÷êè íà êðûøêå êîðïóñà:

Ôîòî êîíäåíñàòîðà ñ íàñå÷êàìè

Òàêæå ýëåêòðîëèòè÷åñêèå êîíäåíñàòîðû ìîãóò âçîðâàòüñÿ, åñëè íà íèõ ïî îøèáêå ïîäàòü íàïðÿæåíèå âûøå òîãî, íà êîòîðîå îíè áûëè ðàññ÷èòàíû. Íà ôîòî ýëåêòðîëèòè÷åñêîãî êîíäåíñàòîðà ïðèâåäåííîãî âûøå, âèäíî íàäïèñü 33 ìêÔ õ 100 Â., ýòî îçíà÷àåò åãî åìêîñòü, ðàâíóþ 33 ìèêðîôàðàä è äîïóñòèìîå íàïðÿæåíèå äî 100 âîëüò. Íåïîëÿðíûé êîíäåíñàòîð íà ñõåìàõ îáîçíà÷àåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Íåïîëÿðíûé êîíäåíñàòîð èçîáðàæåíèå íà ñõåìå

Íà ôîòî íèæå èçîáðàæåíû ïëåíî÷íûé è êåðàìè÷åñêèé êîíäåíñàòîðû:

Ïë¸íî÷íûé

Êåðàìè÷åñêèé

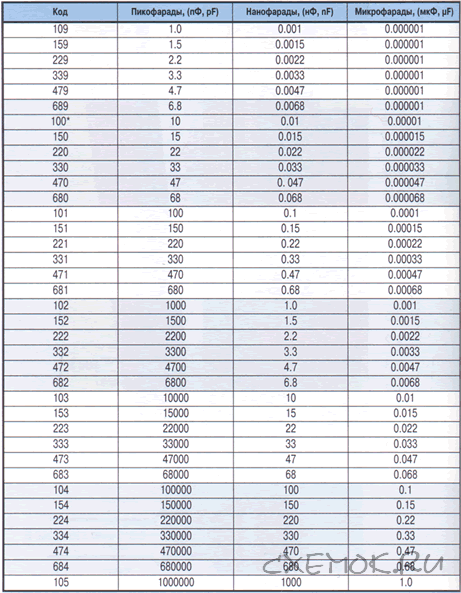

Êîíäåíñàòîðû ðàçëè÷àþò ïî âèäó äèýëåêòðèêà. Ñóùåñòâóþò êîíäåíñàòîðû ñ òâåðäûì, æèäêèì è ãàçîîáðàçíûì äèýëåêòðèêîì. Ñ òâåðäûì äèýëåêòðèêîì ýòî: áóìàæíûå, ïëåíî÷íûå, êåðàìè÷åñêèå, ñëþäÿíûå. Òàêæå ñóùåñòâóþò ýëåêòðîëèòè÷åñêèå, î êîòîðûõ óæå áûëî ðàññêàçàíî âûøå è îêñèäíî-ïîëóïðîâîäíèêîâûå êîíäåíñàòîðû. Ýòè êîíäåíñàòîðû îòëè÷àþòñÿ îò âñåõ îñòàëüíûõ áîëüøîé óäåëüíîé åìêîñòüþ. Ìíîãèå, äóìàþ, âñòðå÷àëè íà èìïîðòíûõ êîíäåíñàòîðàõ òàêîå öèôðîâîå îáîçíà÷åíèå:

Ðàñøèôðîâêà öèôðîâîé ìàðêèðîâêè êîíäåíñàòîðîâ

Íà ðèñóíêå âûøå âèäíî, êàê ìîæíî ïîñ÷èòàòü íîìèíàë òàêîãî êîíäåíñàòîðà. Íàïðèìåð, åñëè íà êîíäåíñàòîðå íàíåñåíà ìàðêèðîâêà 332, òî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îí èìååò åìêîñòü 3300 ïèêîôàðàä èëè 3.3 íàíîôàðàä. Íèæå ïðèâåäåíà òàáëèöà, ñâåðÿÿñü ñ êîòîðîé ìîæíî ëåãêî ïîñ÷èòàòü íîìèíàë ëþáîãî êîíäåíñàòîðà ñ òàêîé ìàðêèðîâêîé:

¨ìêîñòü 10 íàíîôàðàä (0.01 ìêÔ)

Êîíäåíñàòîðû ñ íîìèíàëüíûì çíà÷åíèåì äî 100 ïèêîôîðàä ìàðêèðóþòñÿ áóêâîé Ï èëè ëàòèíñêîé P, íàïðèìåð:

1ïÔ – 1Ï0 èëè 1Ð0

1,5 ïÔ – 1Ï5 èëè 1Ð5

15 ïÔ – 15Ï èëè 15 Ð

15,2 ïÔ – 15Ï2

Êîíäåíñàòîðû ñ íîìèíàëüíûì çíà÷åíèåì îò 100 ïèêîôàðàä äî 0,1ìèêðîîôàðàä ìàðêèðóþòñÿ â íàíîôàðàäàõ áóêâîé Í èëè ëàòèíñêîé n, íàïðèìåð:

100 ïÔ (0,1íÔ) – Í10 èëè n10

150 ïÔ(0,15 íÔ)- Í15

1000 ïÔ(1íÔ) – 1Í0 èëè 1n0

1500 ïÔ(1,5 íÔ)- 1Í5

0,01 ìêÔ (10 íÔ) – 10Í èëè 10n

0,068 ìêÔ (68 ïÔ) – 68Í

Êîíäåíñàòîðû ñ íîìèíàëüíûì çíà÷åíèåì îò 0,1ìèêðîôàðàä è âûøå ìàðêèðóþòñÿ áóêâîé Ì, íàïðèìåð

0,1 ìêÔ – Ì10 (íà íåêîòîðûõ âèäàõ êîíäåíñàòîðîâ òàêàÿ åìêîñòü ìîæåò îáîçíà÷àòüñÿ è â íàíîôàðàäàõ ëàòèíñêîé áóêâîé n, íàïðèìåð 100 n=100 íÔ=0,1 ìêÔ è ò.ä.)

0,15 ìêÔ – Ì15

0,22 ìêÔ – Ì22

1ìêÔ – 1Ì0

1,5 ìêÔ – 1Ì5

15 ìêÔ – 15Ì

150 ìêÔ – 150Ì

Ïðèìåðû ìàðêèðîâêè êîíäåíñàòîðîâ

Åìêîñòü îò 0 äî 9999 ïÔ ìîæåò áûòü óêàçàíà áåç îáîçíà÷åíèÿ åäèíèöû èçìåðåíèÿ:

22 = 22p = 22Ï = 22ïÔ

Åñëè åìêîñòü ìåíüøå 10ïÔ, òî îáîçíà÷åíèå ìîæåò áûòü òàêèì:

1R5 = 1Ï5 = 1,5ïÔ

Òàê æå êîíäåíñàòîðû ìàðêèðóþò â íàíîôàðàäàõ (íÔ), 1 íàíîôàðàä ðàâåí 1000ïÔ è ìèêðîôàðàäàõ (ìêÔ):

10n = 10Í = 10íÔ = 0,01ìêÔ = 10000ïÔ

Í18 = 0,18íÔ = 180ïÔ

1n0 = 1Í0 = 1íÔ = 1000ïÔ

330Í = 330n = Ì33 = m33 = 330íÔ = 0,33ìêÔ = 330000ïÔ

100Í = 100n = Ì10 = m10 = 100íÔ = 0,1ìêÔ = 100000ïÔ

1Í5 = 1n5 = 1,5íÔ = 1500ïÔ

22Ì = 22ìêÔ

4n7 = 4Í7 = 0,0047ìêÔ = 4700ïÔ

6Ì8 = 6,8ìêÔ

Ìàðêèðîâêà ÷èñëîâûì êîäîì

Åñëè êîä òðåõçíà÷íûé, òî ïåðâûå äâå öèôðû îáîçíà÷àþò çíà÷åíèå, òðåòüÿ êîëè÷åñòâî íóëåé, ðåçóëüòàò â ïèêîôàðàäàõ.

Íàïðèìåð: êîä 104, ê ïåðâûì äâóì öèôðàì ïðèïèñûâàåì ÷åòûðå íóëÿ, ïîëó÷àåì 100000ïÔ = 100íÔ = 0,1ìêÔ.

472 = 4700ïÔ

473 = 47000ïÔ

Åñëè êîä ÷åòûðåõçíà÷íûé, òî ïåðâûå òðè öèôðû îáîçíà÷àþò çíà÷åíèå, ÷åòâåðòàÿ êîëè÷åñòâî íóëåé, ðåçóëüòàò òîæå â ïèêîôàðàäàõ.

4722 = 47200ïÔ = 47,2íÔ

Ñóùåñòâóþò êîíäåíñàòîðû è â SMD èñïîëíåíèè, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû â ðàäèîëþáèòåëüñêèõ êîíñòðóêöèÿõ ÿ äóìàþ òèïû 0805 è 1206. Èçîáðàæåíèå íåïîëÿðíîãî SMD êîíäåíñàòîðà ìîæíî âèäåòü íà ðèñóíêàõ íèæå:

Ôîòî SMD êîíäåíñàòîðà

Äàëåå ïîêàçàíî ôîòî ýëåêòðîëèòè÷åñêèõ SMD êîíäåíñàòîðîâ:

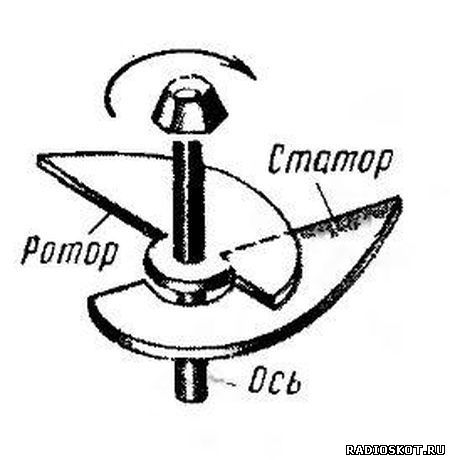

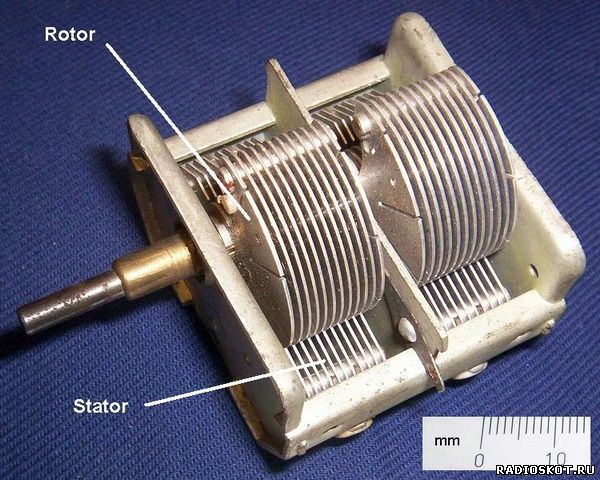

Ïðîìûøëåííîñòüþ âûïóñêàþòñÿ è òàê íàçûâàåìûå òâåðäîòåëüíûå êîíäåíñàòîðû. Âíóòðè ó íèõ âìåñòî ýëåêòðîëèòà íàõîäèòñÿ îðãàíè÷åñêèé ïîëèìåð. Ïåðåìåííûå êîíäåíñàòîðû Êàê è ðåçèñòîðû, íåêîòîðûå ñïåöèàëüíûå êîíäåíñàòîðû ìîãóò èçìåíÿòü ñâîþ ¸ìêîñòü, åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ïðîöåññå íàñòðîéêè. Íà ðèñóíêå èçîáðàæåíî óñòðîéñòâî êîíäåíñàòîðà ïåðåìåííîé åìêîñòè:

Ðèñóíîê êàê óñòðîåí ïåðåìåííûé êîíäåíñàòîð

Ðåãóëèðóåòñÿ åìêîñòü â ïåðåìåííûõ êîíäåíñàòîðàõ èçìåíåíèåì ïëîùàäè ïàðàëëåëüíî ðàñïîëîæåííûõ ïëàñòèí êîíäåíñàòîðà. Äåëÿòñÿ êîíäåíñàòîðû íà ïåðåìåííûå, êîòîðûå èìåþò ðó÷êó äëÿ âðàùåíèÿ âàëà, è ïîäñòðîå÷íûå, êîòîðûå èìåþò øëèö ïîä îòâåðòêó, è òàêæå ñîñòîÿò èç ïîäâèæíîé è íå ïîäâèæíîé ÷àñòåé.

Ôîòî ïåðåìåííûé êîíäåíñàòîð Íà ðèñóíêå îíè îáîçíà÷åíû êàê ðîòîð è ñòàòîð. Òàêèå êîíäåíñàòîðû èñïîëüçóþòñÿ â ðàäèîïðèåìíèêàõ äëÿ íàñòðîéêè íà íóæíóþ ÷àñòîòó ðàäèîâåùàíèÿ. Åìêîñòü òàêèõ êîíäåíñàòîðîâ îáû÷íî áûâàåò íåáîëüøîé è ðàâíÿåòñÿ åäèíèöàì ìàêñèìóì ñîòíÿì ïèêîôàðàä. Òàê îáîçíà÷àåòñÿ íà ñõåìàõ êîíäåíñàòîð ïåðåìåííîé åìêîñòè:

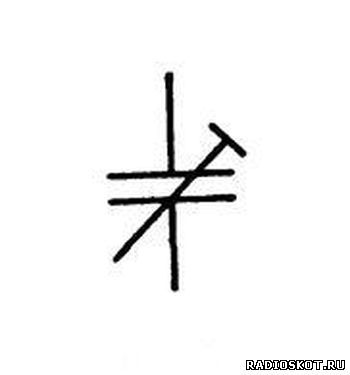

Íà ñëåäóþùåì ðèñóíêå ïîêàçàí ïîäñòðîå÷íûé êîíäåíñàòîð. Ïîäñòðîå÷íûé êîíäåíñàòîð îáîçíà÷àåòñÿ íà ñõåìàõ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Òàêèå êîíäåíñàòîðû îáû÷íî ðåãóëèðóþòñÿ òîëüêî îäèí ðàç ïðè ñáîðêå è íàñòðîéêå ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû.

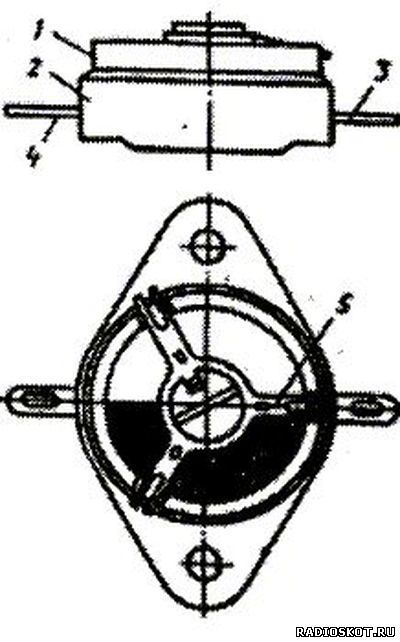

Ôîòî ïîäñòðîå÷íûé êîíäåíñàòîð

Íà ñëåäóþùåì ðèñóíêå èçîáðàæåíî ñòðîåíèå ïîäñòðîå÷íîãî êîíäåíñàòîðà:

Åìêîñòü êîíäåíñàòîðà èçìåðÿåòñÿ â Ôàðàäàõ. Íî äàæå 1 Ôàðàä, ýòî î÷åíü áîëüøàÿ åìêîñòü, ïîýòîìó äëÿ îáîçíà÷åíèÿ îáû÷íî èñïîëüçóþò ìèëëèîííûå äîëè Ôàðàä, ìèêðîôàðàäû, à òàêæå åùå áîëåå ìåëêèå, íàíîôàðàäû è ïèêîôàðàäû. Ïåðåâåñòè èç ìèêðîôàðàä â ïèêîôàðàäû è îáðàòíî î÷åíü ëåãêî. 1 ìèêðîôàðàä ðàâåí 1000 íàíîôàðàä èëè 1000000 ïèêîôàðàä. Êîíäåíñàòîðû, ïîìèìî ïðî÷åãî, ïðèìåíÿþòñÿ â êîëåáàòåëüíûõ êîíòóðàõ ðàäèîïðèåìíèêîâ, â áëîêàõ ïèòàíèÿ äëÿ ñãëàæèâàíèÿ ïóëüñàöèé, à òàêæå â êà÷åñòâå ðàçäåëèòåëüíûõ â óñèëèòåëÿõ.

Ïðîâåðêà êîíäåíñàòîðîâ

Áåðåì ìóëüòèê è ñòàâèì åãî êðóòèëêó íà ïðîçâîíêó èëè íà èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ è ùóïàìè äîòðàãèâàåìñÿ äî âûâîäîâ êîíäåðà. Òàê êàê ó íàñ ìóëüòèê íà ïðîçâîíêå è íà èçìåðåíèè ñîïðîòèâëåíèÿ âûðàáàòûâàåò ïîñòîÿííûé òîê, çíà÷èò, â êàêîé òî ìîìåíò âðåìåíè òîê áóäåò òå÷ü, ñëåäîâàòåëüíî, â ýòîò ìîìåíò ñîïðîòèâëåíèå êîíäåðà áóäåò ìèíèìàëüíûì. Äàëåå ìû ïðîäîëæàåì äåðæàòü ùóïû íà âûâîäàõ êîíäåðà è, ñàìè òîãî íå ïîíèìàÿ, çàðÿæàåì êîíäåð. À ïîêà ìû åãî çàðÿæàåì, åãî ñîïðîòèâëåíèå íà÷èíàåò òàêæå ðàñòè, ïîêà íå áóäåò î÷åíü áîëüøîå. Äàâàéòå ãëÿíåì íà ïðàêòèêå, êàê âñå ýòî âûãëÿäèò.

Âîò â ýòîì ìîìåíò ìû òîëüêî-òîëüêî êîñíóëèñü ùóïàìè âûâîäîâ êîíäåðà.

Äåðæèì è âèäèì, ÷òî ñîïðîòèâëåíèå ó íàñ ðàñòåò

è ïîêà íå ñòàíåò î÷åíü áîëüøèì

Î÷åíü óäîáåí â ïðîâåðêå êîíäåðîâ àíàëîãîâûé ìóëüòèê, ïîòîìó ÷òî ìîæíî áåç òðóäà îòñëåæèâàòü ïëàâíîå äâèæåíèå ñòðåëêè, ÷åì ìåðöàíèå öèôð íà öèôðîâîì ìóëüòèê