Каким свойством обладают все клетки ткани органы многоклеточных организмов

Теория для подготовки к блоку №2 ОГЭ по биологии: признаки живых организмов

Необычайное разнообразие живых существ на планете вынуждает находить различные критерии для их классификации. Так, их относят к клеточным и неклеточным формам жизни, поскольку клетки являются единицей строения почти всех известных организмов — растений, животных, грибов и бактерий, тогда как вирусы являются неклеточными формами.

Одноклеточные организмы

В зависимости от количества клеток, входящих в состав организма, и степени их взаимодействия выделяют одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы. Несмотря на то, что все клетки сходны морфологически и способны осуществлять обычные функции клетки (обмен веществ, поддержание гомеостаза, развитие и др.), клетки одноклеточных организмов выполняют функции целостного организма. Деление клетки у одноклеточных влечет за собой увеличение количества особей, а в их жизненном цикле отсутствуют многоклеточные стадии. В целом у одноклеточных организмов совпадают клеточный и организменный уровни организации. Одноклеточными является подавляющее большинство бактерий, часть животных (простейшие), растений (некоторые водоросли) и грибов. Некоторые систематики даже предлагают выделить одноклеточные организмы в особое царство — протистов.

Колониальные организмы

Колониальными называют организмы, у которых в процессе бесполого размножения дочерние особи остаются соединенными с материнским организмом, образуя более или менее сложное объединение — колонию. Кроме колоний многоклеточных организмов, таких как коралловые полипы, имеются и колонии одноклеточных, в частности водоросли пандорина и эвдорина. Колониальные организмы, по-видимому, были промежуточным звеном в процессе возникновения многоклеточных.

Многоклеточные организмы

Многоклеточные организмы, вне всякого сомнения, обладают более высоким уровнем организации, чем одноклеточные, поскольку их тело образовано множеством клеток. В отличие от колониальных, которые также могут иметь более одной клетки, у многоклеточных организмов клетки специализируются на выполнении различных функций, что отражается и в их строении. Платой за эту специализацию является утрата их клетками способности к самостоятельному существованию, а зачастую и к воспроизведению себе подобных. Деление отдельной клетки приводит к росту многоклеточного организма, но не к его размножению. Онтогенез многоклеточных характеризуется процессом дробления оплодотворенной яйцеклетки на множество клеток-бластомеров, из которых в дальнейшем формируется организм с дифференцированными тканями и органами. Многоклеточные организмы, как правило, крупнее одноклеточных. Увеличение размеров тела по отношению к их поверхности способствовало усложнению и совершенствованию процессов обмена, формированию внутренней среды и, в конечном итоге, обеспечило им большую устойчивость к воздействиям окружающей среды (гомеостаз). Таким образом, многоклеточные обладают рядом преимуществ в организации по сравнению с одноклеточными и представляют собой качественный скачок в процессе эволюции. Многоклеточными являются немногие бактерии, большинство растений, животных и грибов.

Дифференцировка клеток у многоклеточных организмов приводит к формированию у растений и животных (кроме губок и кишечнополостных) тканей и органов.

Ткани и органы

Ткань — это система межклеточного вещества и клеток, сходных по строению, происхождению и выполняющих одинаковые функции.

Различают простые ткани, состоящие из клеток одного типа, и сложные, состоящие из нескольких типов клеток. Например, эпидермис у растений состоит из собственно покровных клеток, а также замыкающих и побочных клеток, образующих устьичные аппараты.

Из тканей формируются органы. В состав органа входит несколько типов тканей, связанных структурно и функционально, но обычно один из них преобладает. Например, сердце образовано в основном мышечной, а головной мозг — нервной тканью. В состав листовой пластинки растения входят покровная ткань (эпидермис), основная ткань (хлорофиллоносная паренхима), проводящие ткани (ксилема и флоэма) и др. Однако преобладает в листе основная ткань.

Органы, выполняющие общие функции, образуют системы органов. У растений выделяют образовательные, покровные, механические, проводящие и основные ткани.

Ткани растений

Образовательные ткани

Клетки образовательных тканей (меристем) в течение длительного времени сохраняют способность к делению. Благодаря этому они принимают участие в образовании всех остальных типов тканей и обеспечивают рост растения. Верхушечные меристемы находятся на кончиках побегов и корней, а боковые (например, камбий и перицикл) — внутри этих органов.

Покровные ткани

Покровные ткани расположены на границе с внешней средой, т. е. на поверхности корней, стеблей, листьев и других органов. Они защищают внутренние структуры растения от повреждений, действия низких и высоких температур, излишнего испарения и иссушения, проникновения болезнетворных организмов и т. п. Кроме того, покровные ткани регулируют газообмен и испарение воды. К покровным тканям относятся эпидермис, перидерма и корка.

Механические ткани

Механические ткани (колленхима и склеренхима) выполняют опорную и защитную функции, придавая прочность органам и образуя «внутренний скелет» растения.

Проводящие ткани

Проводящие ткани обеспечивают в организме растения передвижение воды и растворенных в ней веществ. Ксилема доставляет воду с растворенными минеральными веществами от корней ко всем органам растения. Флоэма осуществляет транспорт растворов органических веществ. Ксилема и флоэма обычно расположены рядом, образуя слои или проводящие пучки. В листьях их можно легко заметить в виде жилок.

Основные ткани

Основные ткани, или паренхима, составляют основную часть тела растения. В зависимости от расположения в организме растения и особенностей среды его обитания основные ткани способны выполнять различные функции — осуществлять фотосинтез, запасать питательные вещества, воду или воздух. В связи с этим различают хлорофилл о но сную, запасающую, водоносную и воздухоносную паренхиму.

Как вы помните из курса биологии 6-го класса, у растений выделяют вегетативные и генеративные органы. Вегетативными органами являются корень и побег (стебель с листьями и почками). Генеративные органы подразделяются на органы бесполого и полового размножения.

Органы бесполого размножения растений называются спорангиями. Они располагаются поодиночке или объединяются в сложные структуры (например, сорусы у папоротников, спороносные колоски у хвощей и плаунов).

Органы полового размножения обеспечивают образование гамет. Мужские (антеридии) и женские (архегонии) органы полового размножения развиваются у мхов, хвощей, плаунов и папоротников. Для голосеменных растений характерны только архегонии, развивающиеся внутри семязачатка. Антеридии у них не формируются, и мужские половые клетки — спермин — образуются из генеративной клетки пыльцевого зерна. У цветковых растений отсутствуют как антеридии, так и архегонии. Генеративным органом у них является цветок, в котором происходит образование спор и гамет, оплодотворение, формирование плодов и семян.

Ткани животных

Эпителиальные ткани

Эпителиальные ткани покрывают организм снаружи, выстилают полости тела и стенки полых органов, входят в состав большинства желез. Эпителиальная ткань состоит из клеток, плотно прилегающих друг к другу, межклеточное вещество не развито. Главные функции эпителиальных тканей — защитная и секреторная.

Соединительные ткани

Соединительные ткани характеризуются хорошо развитым межклеточным веществом, в котором поодиночке или группами располагаются клетки. Межклеточное вещество, как правило, содержит большое количество волокон. Ткани внутренней среды — самая разнообразная по строению и функциям группа тканей животных. Сюда относятся костная, хрящевая и жировая ткани, собственно соединительные ткани (плотная и рыхлая волокнистые), а также кровь, лимфа и др. Основные функции тканей внутренней среды — опорная, защитная, трофическая.

Мышечные ткани

Мышечные ткани характеризуются наличием сократительных элементов — миофибрилл, расположенных в цитоплазме клеток и обеспечивающих сократимость. Мышечные ткани выполняют двигательную функцию.

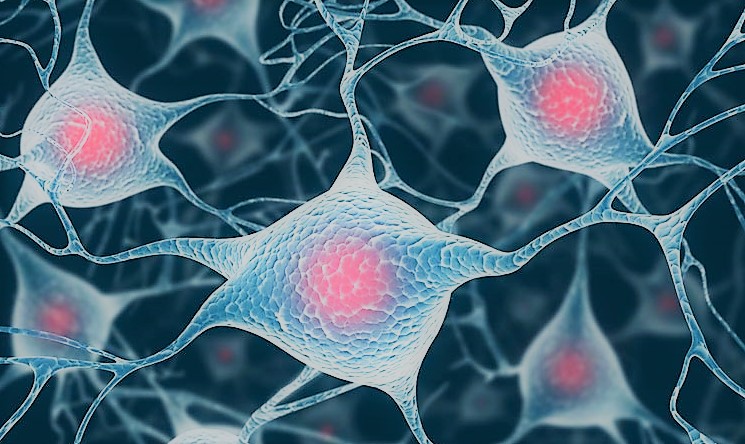

Нервная ткань

Нервная ткань состоит из нервных клеток (нейронов) и клеток глии. Нейроны способны возбуждаться в ответ на действие различных факторов, генерировать и проводить нервные импульсы. Глиальные клетки обеспечивают питание и защиту нейронов, формирование их оболочек.

Ткани животных участвуют в формировании органов, которые, в свою очередь, объединяются в системы органов. В организме позвоночных животных и человека различают следующие системы органов: костную, мышечную, пищеварительную, дыхательную, мочевыделительную, половую, кровеносную, лимфатическую, иммунную, эндокринную и нервную. Кроме того, у животных имеются различные сенсорные системы (зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая, вестибулярная и др.), с помощью которых организм воспринимает и анализирует разнообразные раздражители внешней и внутренней среды.

Любому живому организму свойственно получение из окружающей среды строительного и энергетического материала, обмен веществ и превращение энергии, рост, развитие, способность к размножению и т. п. У многоклеточных организмов разнообразные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, выделение и др.) реализуются благодаря взаимодействию определенных тканей и органов. При этом все процессы жизнедеятельности проходят под контролем регуляторных систем. Благодаря этому сложный многоклеточный организм функционирует как единое целое.

У животных к регуляторным системам относятся нервная и эндокринная. Они обеспечивают согласованную работу клеток, тканей, органов и их систем, обусловливают целостные реакции организма на изменения условий внешней и внутренней среды, направленные на поддержание гомеостаза. У растений жизненные функции регулируются с помощью различных биологически активных веществ (например, фитогормонов).

Таким образом, в многоклеточном организме все клетки, ткани, органы и системы органов взаимодействуют друг с другом, слаженно функционируют, благодаря чему организм представляет собой целостную биологическую систему.

Даниил Романович | ???? Скачать PDF |

Источник

Документальные учебные фильмы. Серия «Биология».

Специализация клеток. Клетки многоклеточного организма объединены в различные органы и ткани и специализированы на выполнении разных функций. В зависимости от выполняемых функции клетки организованы по-разному. Они могут отличаться размерами и формой, набором и относительным количеством органоидов, наличием специфических гранул и т. п.

Так, в секретирующих клетках хорошо представлены эндоплазматическая сеть с рибосомами, аппарат Гольджи и различные гранулы, в мышечных клетках — митохондрии и миофибриллы — специальные белковые волокна, обеспечивающие движение, и т. д.

Еще более значительные различия клеток из разных тканей выявляются при анализе внутриклеточных белков и информационных РНК. Хотя ДНК в ядрах всех клеток организма одинакова, однако в каждом конкретном типе клеток и-РНК считывается с различных участков ДНК. Следовательно, и белки, синтезированные на рибосомах с этих РНК, будут разными. Другими словами, в ядерной ДНК имеется информация о работе всех частей организма, но в каждой отдельной клетке используется только часть этой информации, как правило, очень небольшая. Так. для тканей цыпленка показано, что в клетках печени и яйцевода считывается информация всего с 2,05% и 1,8% ДНК соответственно. При этом синтезируемая РНК на три четверти одинакова в обоих типах клеток. Расчеты показывают, что примерно 12 тыс. генов считывается и в печени, и в яйцеводе, 5 тыс. генов — только в печени и 3 тыс. генов — только в яйцеводе.

Гены, транскрипция которых происходит в клетках всех типов, очевидно, обеспечивают выполнение общеклеточных функций. Их иногда называют генами «домашнего хозяйства», в противоположность тем генам, которые определяют выполнение специализированных функций клеток.

Приспособленные к выполнению определенных функций клетки не могут выполнять все остальные функции и для нормальной жизнедеятельности должны пользоваться результатами работы других клеток. Так, клетки кишечника обеспечивают клетки всего организма строительными материалами, но сами нуждаются в кислороде, который им поставляют эритроциты, и т. д. Таким образом, все клетки организма оказываются взаимозависимыми. Координация работы клеток достигается сложной системой их взаимоотношений.

Механизмы взаимодействия клеток. Клетки постоянно поддерживают связь друг с другом. Соседние клетки во многих тканях связаны специальными каналами так, что вещества с небольшой молекулярной массой могут непосредственно переходить из клетки в клетку. С помощью таких контактов достигается согласованная работа многих клеток. Кроме этого, клетки могут обмениваться сигналами на расстоянии, синтезируя специальные химические вещества. Молекулы этих веществ могут очень быстро разрушаться или поглощаться соседними клетками, и тогда сигнал будет воспринят только близко расположенными клетками. Но есть такие вещества, которые по кровеносному руслу способны достигать самых отдаленных клеток, влияя на их функции. К ним относятся гормоны — продукты желез внутренней секреции. У человека и других млекопитающих их известно несколько десятков. Под контролем гормонов протекают все этапы жизнедеятельности организма от его зарождения до старости.

На тот или иной гормон реагируют клетки, в плазматической мембране которых или внутри клетки имеется соответствующий рецептор, способный связываться с молекулой гормона. Взаимодействие гормона с рецептором является сигналом для начала синтеза новых или изменения скорости синтеза уже существующих белковых молекул. Синтез самих гормонов регулируется сигналами о состоянии организма, поступающими от всех его рецепторов в промежуточный мозг и далее в гипофиз — центральную железу внутренней секреции.

Гормоны известны не только у позвоночных, но и у высокоразвитых беспозвоночных животных: моллюсков, ракообразных, насекомых. Насекомые, в частности виды рода Drosophila, оказались удобной моделью для изучения механизмов действия гормонов на такие важные этапы онтогенеза, как рост, линька, метаморфоз и половое размножение.

Клетки растений также способны вырабатывать гормоны (фитогормоны), которые регулируют и координируют индивидуальное развитие: ауксины, гиббереллины, цитокинины. Фитогормоны вырабатываются в интенсивно растущих тканях: кончиках корней, верхушках стеблей, в молодых листьях, а затем током жидкости переносятся к другим частям растения, стимулируя их рост и развитие.

Гормоны растений в небольших концентрациях применяют в сельском хозяйстве для стимуляции прорастания семян и посадочного материала, для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Говоря о клеточных взаимодействиях, необходимо особо упомянуть клетки нервной системы, координирующей деятельность всех частей организма и обеспечивающей контакт с внешней средой. Нервные клетки передают друг другу сигналы как с помощью прямого электрического взаимодействия через специальные клеточные контакты, так и через химические вещества — медиаторы (лат. mediator — посредник), вырабатываемые нервными и рецепторными клетками.

Контроль клеточного деления. Регуляция деятельности клеток выражается не только в изменении белкового синтеза, но и в контроле за участием клеток в митотических делениях. Уже во время дробления по мере увеличения числа бластомеров появляется и постепенно нарастает асинхронность деления. У одних видов это происходит быстрее, у других медленнее. По мере развития зародыша многие клетки постепенно специализируются на выполнении тех или иных функций и перестают делиться.

В закончившем рост взрослом организме деление происходит лишь в немногих обновляющихся тканях. У животных это в основном кроветворная, лимфоидная и эпидермальная ткани. Например, продолжительность жизни эритроцитов в организме человека составляет около 120 суток. Каждую секунду в печени и селезенке разрушается примерно 2,5 млн. эритроцитов и столько же возникает их в костном мозге.

Клетки, сохранившие у взросло-го организма способность к размножению и дифференцировке в определенном направлении, называются стволовыми. После каждого деления стволовой клетки одна из вновь образовавшихся начинает дифференцироваться в специализированную клетку, другая остается в стволовой линии.

Некоторые клетки и в дифференцированном состоянии не теряют потенциальной способности к делению и в случае повреждения частей организма могут вступить в митоз. В качестве примера можно упомянуть клетки печени млекопитающих, которые начинают делиться при удалении части органа.

У растений способность к делениям сохраняют клетки меристемы (греч. meristos — делимый). Они обеспечивают непрерывное нарастание массы и обновление ежегодно отмирающих частей растения.

Известны случаи, когда клетки выходят из-под контроля организма и начинают интенсивно делиться — это раковые клетки. Их неконтролируемое размножение приводит к возникновению опухолей.

Клеточные культуры. Извлеченным из организма клеткам можно создать такие условия, при которых они будут жить и размножаться в искусственной среде (in vitro — вне организма, в отличие от in vivo — в организме), образуя культуру клеток. Клеточные культуры можно получать из таких клеток, которые в составе организма потеряли способность к делению, например из лейкоцитов периферической крови. Изучение поведения клеток в культуре помогает понять механизмы контроля деления клеток. Установлено, что в этом контроле главную роль играют клеточные взаимодействия.

Наблюдение за клеточными культурами показало, что клетки активно делятся и расползаются по стеклу сосуда, в котором их культивируют до тех пор, пока они не начнут соприкасаться друг с другом. Контакт поверхностей соседних клеток приводит к остановке их движения и одновременно выключает клетки из размножения. Когда клетки плотным слоем покроют всю доступную им поверхность сосуда, деления прекратятся. Некоторое время клетки будут жить, потом в них начнут возникать всевозможные нарушения, и если часть клеток не пересадить в другой сосуд, на новую среду, то культура погибнет.

Интересно, что пересев клеток на новую среду не всегда стимулирует клеточное размножение. Клетки, претерпевшие несколько пересевов, со временем не приступают к делению даже на новой среде. Специальные эксперименты показали, что клетки, взятые из тканей взрослых организмов, способны делиться in vitro меньшее число раз, чем клетки, полученные из эмбрионов. Причину этого явления, названного по имени открывшего его ученого феноменом Хейфлика, многие исследователи видят в старении клеток, и в настоящее время клеточные культуры служат объектом изучения механизмов старения на клеточном уровне.

Клетки, взятые из раковых опухолей, ведут себя в культуре немного иначе. Контакт поверхностей клеток не останавливает их делений, они продолжают размножаться и культура становится многослойной. Не подчиняются опухолевые клетки и правилу Хейфлика: они могут претерпевать неограниченное число делений.

Некоторые клетки в культуре остаются дифференцированными: синтезируют специфические белки, сохраняют морфологические особенности, например опухолевые клетки лимфоидного происхождения. Другие клетки при переносе их в искусственные условия становятся недифференцированными. Изменение условий выращивания иногда приводит к потере, иногда к приобретению свойств дифференцированных клеток. Это позволяет использовать клетки в культуре для изучения механизмов клеточной дифференцировки.

Сохранение некоторыми клетками in vitro дифференцированного состояния послужило толчком для создания клеточных культур с практическими целями для получения из них веществ, которые синтезируются этими клетками. Так получают антитела к различным белкам. Можно получать и лекарственные вещества из клеток тех растений, которые плохо выращиваются на плантациях.

Клеточные культуры нашли применение и в медицине. Для диагностики наследственных заболеваний иногда необходимо достаточно большое количество клеток организма для того, чтобы можно было провести биохимический анализ. Если диагноз нужно установить у эмбриона человека, то взятие материала на анализ представляет большую проблему. В этом случае на помощь приходит техника клеточных культур: несколько сотен клеток, взятых из ворсинок оболочки зародыша без вреда для него, достаточно, чтобы вырастить большую клеточную массу. Клеточные культуры используют и в вирусологии — для выращивания вирусов к изучения их свойств, а также в фармацевтической и химической промышленностях для исследования повреждающего действия на ДНК и хромосомы вновь синтезированных химических веществ.

Источник