Какими свойствами обладает экосистема

Все многообразие организмов на нашей планете неразрывно связано между собой. Нет такого существа, которые сумело бы существовать изолированно от всех, строго индивидуально. Однако не только организмы находятся в тесной взаимосвязи, но и факторы внешней и внутренней среды влияют на весь биом. Вместе весь комплекс живой и неживой природы представляют структура экосистем и их свойства. Что это за понятие, какими параметрами характеризуется, попробуем разобраться в статье.

Понятие об экосистемах

Что такое экосистема? С точки зрения экологии, это совокупная совместная жизнедеятельность всех видов организмов, независимо от классовой принадлежности и факторов окружающей среды как биотических, так и абиотических.

Свойства экосистем объясняются их характеристикой. Первые упоминания данного термина появились в 1935 году. А. Тенсли предложил использовать его для обозначения “комплекса, состоящего не только из организмов, но и окружающей их среды”. Само по себе понятие достаточно обширное, это самая крупная единица экологии, а также важное. Другое название – биогеоценоз, хотя различия между этими понятиями все же небольшое есть.

Основное свойство экосистем заключается в непрерывном взаимодействии внутри них органического и неорганического вещества, энергии, перераспределении тепла, миграции элементов, комплексном воздействии живых существ друг на друга. Всего можно выделить несколько основных характеристических черт, которые называют свойствами.

Основные свойства экосистем

Самых главных из них можно выделить три:

- саморегуляция;

- устойчивость;

- самовоспроизведение;

- смена одной на другую;

- целостность;

- эмерджентные свойства.

На вопрос о том, каково основное свойство экосистем, можно ответить по-разному. Важны все из них, ведь только их совокупное наличие позволяет существовать данному понятию. Рассмотрим подробно каждую характеристическую черту, чтобы усвоить ее важное значение и разобраться в сути.

Саморегуляция экосистем

Это главное свойство экосистемы, которое подразумевает самостоятельное управление жизнью внутри каждого биогеоценоза. То есть группа организмов, которая находится в тесной взаимосвязи с другими живыми существами, а также факторами внешней среды, оказывает непосредственное влияние на всю структуру в целом. Именно их жизнедеятельность может повлиять на устойчивость и саморегуляцию экосистемы.

Например, если говорить о хищниках, то они поедают травоядных животных одного вида ровно до тех пор, пока численность их не сократится. Дальше поедание прекращается, и хищник переключается на другой источник питания (то есть иной вид травоядного существа). Таким образом, выходит, что полностью вид не уничтожается, он сохраняется в покое до восстановления необходимого показателя численности.

В пределах экосистемы не может произойти естественного исчезновения вида в результате поедания другими особями. В этом и заключается саморегуляция. То есть животные, растения, грибы, микроорганизмы взаимно контролируют друг друга, несмотря на то, что являются пищей.

Также саморегуляция – это основное свойство экосистем еще и потому, что благодаря ей происходит контролируемый процесс преобразования разных видов энергии. Неорганические вещества, органические соединения, элементы – все находятся в тесной взаимосвязи и общем круговороте. Растения непосредственно используют солнечную энергию, животные поедают растения, переводя эту энергию в химические связи, после их отмирания микроорганизмы снова разлагают их до неорганики. Процесс непрерывен и цикличен без вмешательства извне, что и называется саморегуляцией.

Устойчивость

Есть и другие свойства экосистем. Саморегуляция тесно связана с устойчивостью. То, сколько просуществует та или иная экосистема, как она сохранится, и будут ли происходить смены на другие, зависит от ряда причин.

Истинно устойчивой считается та, внутри которой нет места вмешательству со стороны человека. В ней постоянно стабильно высокая численность всех видов организмов, не происходят изменения под влиянием окружающих условий либо они незначительны. В принципе, любая экосистема может быть устойчива.

Нарушить это состояние может человек своим вмешательством и сбоем установленного порядка (вырубка леса, отстрел животных, уничтожение насекомых и прочее). Также на устойчивость может повлиять сама природа, если климатические условия резко изменятся, не дав организмам времени приспособиться. Например, стихийные бедствия, смена климата, сокращение количества воды и прочее.

Чем больше разнообразие видов организмов, тем дольше существуют экосистемы. Свойства экосистемы – устойчивость и саморегуляция – это основа, на которой вообще держится это понятие. Существует термин, которым обобщают эти характеристики, – гомеостаз. То есть поддержание постоянства во всем – разнообразии видов, их численности, внешних и внутренних факторах. Например, экосистемы тундры чаще подвергаются сменам, нежели тропические леса. Ведь в них генетическое разнообразие живого не столь велико, а значит. и выживаемость резко снижается.

Самовоспроизводимость

Если хорошо подумать над вопросом о том, каково основное свойство экосистем, то можно прийти к выводу, что и самовоспроизводимость не менее важное условие их существования. Ведь без постоянного воспроизведения таких компонентов, как:

- организмы;

- почвенный состав;

- прозрачность воды;

- кислородный компонент воздуха и прочее.

Сложно говорить об устойчивости и саморегуляции. Для того же, чтобы биомасса постоянно возрождалась и численность поддерживалась, важно наличие достаточного количества еды, воды, а также благоприятные условия жизни. Внутри любой экосистемы происходит постоянная замена старых особей на молодых, больных на здоровых, сильных и выносливых. Это нормальное условие существования любой из них. Это возможно только при условии своевременной самовоспроизводимости.

Проявление свойств экосистемы подобного рода – это залог генетического сохранения аллелей каждого вида. Иначе целые роды и типы, классы и семейства живых существ подвергались бы исчезновению без последующего восстановления.

Сукцессия

Также важные свойства экосистем – смена экосистем. Данный процесс получил название сукцессии. Происходит он под влиянием смены внешних абиотических факторов и занимает от нескольких десятков лет до миллионов. Суть этого явления – последовательная замена одной экосистемы на другую под влиянием как внутренних факторов, возникающих между живыми организмами, так и внешних условий неживой природы в течение продолжительного времени.

Также весомой причиной сукцессий является хозяйственная деятельность человека. Так, леса сменяются лугами и болотами, озера превращаются в пустыни или пойменные луга, поля зарастают деревьями и формируется лесной массив. Естественно, что при этом фауна также претерпевает существенные изменения.

До каких пор будет происходить сукцессия? Ровно до той стадии, когда сформируется максимально удобный и приспособленный к конкретным условиям биогеоценоз. Например, хвойные леса Дальнего Востока (тайга) – это уже устоявшийся коренной биоценоз, который дальше изменяться уже не будет. Он формировался тысячелетиями, за это время происходила не одна смена экосистемы.

Эмерджентные свойства

Эти свойства экосистем представляют собой вновь возникшие, новые и до этого не характерные признаки, появляющиеся в биогеоценозе. Возникают они в результате комплексной работы всех или нескольких участников общей системы.

Типичным примером может служить сообщество коралловых рифов, которое явилось результатом взаимодействия между кишечнополостными и водорослями. Кораллы – это основной источник огромного количества биомассы, элементов, соединений, которые до них в этом сообществе не существовали.

Функции экосистем

Свойства и функции экосистем находятся в тесной взаимосвязи между собой. Так, например, такое свойство, как целостность, подразумевает поддержание постоянного взаимодействия между всеми участниками. В том числе и с факторами неживой природы. А одной из функций является как раз слаженный переход различных видов энергии друг в друга, который возможен при условии внутренней циркуляции элементов между всеми звеньями популяции и самими биоценозами между собой.

В целом же роль экосистем определяется теми типами взаимодействий, которые существуют внутри них. Любой биогеоценоз должен давать определенный биологический прирост биомассы в результате своего существования. Это и будет одной из функций. Прирост зависит от совокупности факторов живой и неживой природы и может колебаться в широких пределах. Так, биомасса гораздо больше в зонах с повышенной влажностью и хорошей освещенностью. Значит, и прирост ее будет значительно больше, по сравнению с таковым, например, в пустыне.

Еще одна функция экосистемы – трансформационная. Она подразумевает направленное изменение энергии, преобразование ее в различные формы при действии живых существ.

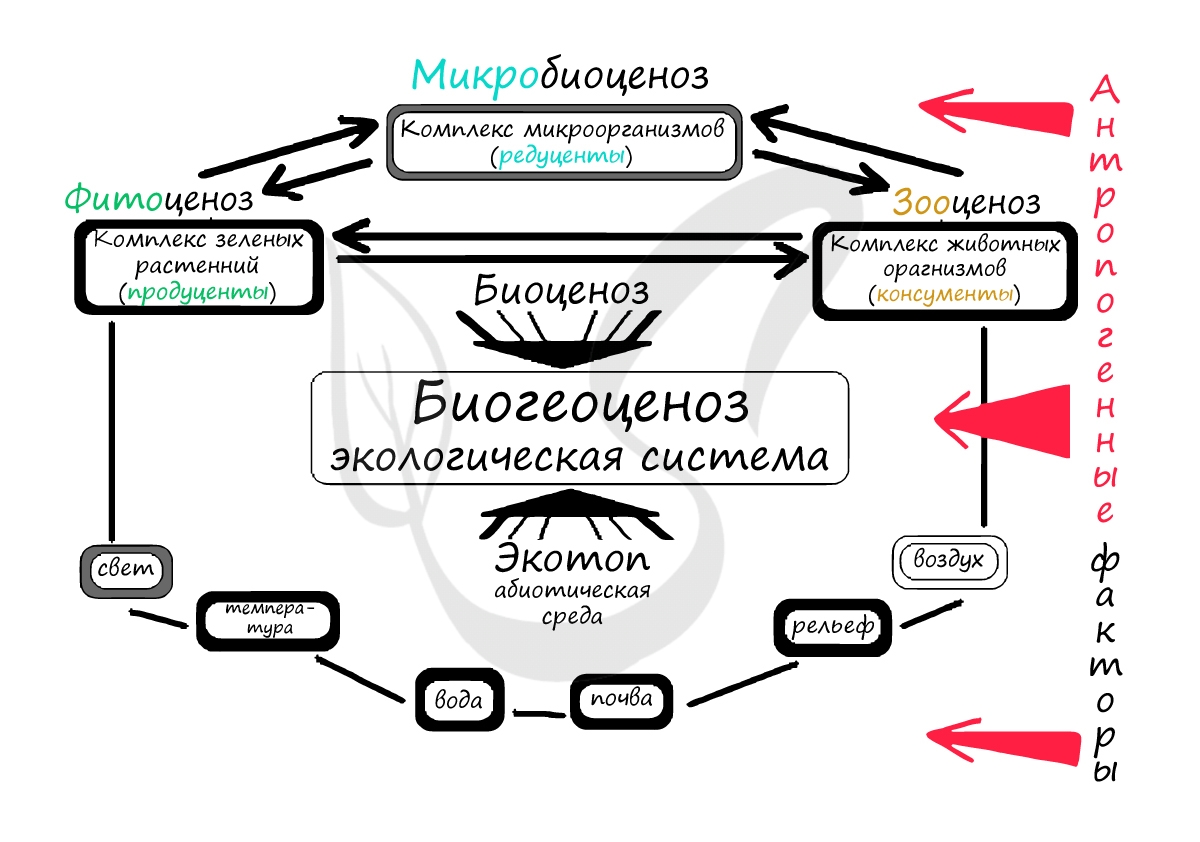

Структура

Состав и свойства экосистем определяют и их структуру. Какое строение имеет биогеоценоз? Очевидно, что оно включает в себя все основные звенья (как живые, так и абиотические). Также важно, что в целом вся структура представляет собой замкнутый цикл, что еще раз подтверждает основные свойства экосистем.

Существует два основных крупных звена любого биогеоценоза.

1. Экотоп – совокупность факторов абиотической природы. Он, в свою очередь, представлен:

- климатопом (атмосфера, влажность, освещенность);

- эдафотопом (почвенный грунтовый компонент).

2. Биоценоз – совокупность всех типов живых существ в данной экосистеме. Включает в себя три основных звена:

- зооценоз – все животные существа;

- фитоценоз – все растительные организмы;

- микробоценоз – все бактериальные представители.

По приведенной структуре очевидно, что все звенья тесно взаимосвязаны между собой и образуют единую сеть. Эта связь проявляется, в первую очередь, в поглощении и преобразовании энергии. Иными словами, в пищевых цепях и сетях внутри популяции и между ними.

Подобное строение биогеоценоза было предложено В. Н. Сукачевым в 1940 году и остается актуальным на сегодняшний день.

Зрелая экосистема

Возраст разных биогеоценозов может варьироваться в широких пределах. Естественно, что характеристические черты молодой и зрелой экосистемы должны различаться. Так и происходит.

Какое свойство зрелой экосистемы отличает ее от сравнительно недавно сформировавшейся? Таких несколько, рассмотрим все:

- Виды каждой популяции сформированы, устойчивы и не замещаются (вытесняются) другими.

- Разнообразие особей постоянно и больше не изменяется.

- Все сообщество свободно саморегулируется, наблюдается высокая степень гомеостаза.

- Каждый организм полностью приспособлен к условиям окружающей среды, сосуществование биоценоза и экотопа максимально комфортное.

Каждая экосистема будет претерпевать сукцессии до тех пор, пока не установится ее климакс – постоянное наиболее продуктивное и приемлемое видовое разнообразие. Именно тогда биогеоценоз начинает постепенно преобразовываться в зрелое сообщество.

Группы организмов внутри биогеоценоза

Естественно, что все живые существа внутри одной экосистемы связаны между собой в единое целое. При этом они же оказывают и огромное влияние на почвенный состав, воздух, воду – на все абиотические составляющие.

Принято выделять несколько групп организмов по их способности поглощать и преобразовывать энергию внутри каждого биогеоценоза.

- Продуценты – те, кто производит органическое вещество из неорганических компонентов. Это зеленые растения и некоторые виды бактерий. Их способ поглощения энергии – автотрофный, они непосредственно усваивают солнечное излучение.

- Консументы или биофаги – те, кто потребляет готовое органическое вещество путем поедания живых существ. Это плотоядные животные, насекомые, некоторые растения. Сюда же относятся и травоядные представители.

- Сапротрофы – организмы, способные разлагать органику, таким способом потребляя питательные вещества. То есть питаются мертвыми останками растений и животных.

Очевидно, что все участники системы находятся во взаимозависимом положении. Без растений не смогут получать пищу травоядные, а без них погибнут хищники. Сапрофаги не переработают соединения, не восстановится количество нужных неорганических соединений. Все эти взаимоотношения получили название пищевых цепей. В больших сообществах цепи переходят в сети, образуются пирамиды. Изучением вопросов, связанных с трофическими взаимодействиями, занимается наука экология.

Роль человека в воздействии на экосистемы

Об этом очень много говорится сегодня. Наконец-то человек осознал весь масштаб урона, который за последние 200 лет был нанесен им экосистеме. Стали очевидными последствия такого поведения: кислотные дожди, парниковый эффект, глобальное потепление, сокращение запасов пресной воды, оскуднение почвы, сокращение лесных массивов и прочее. Можно бесконечно долго обозначать проблемы, ведь их накопилось огромное множество.

Все это и является той самой ролью, которую сыграл и играет до сих пор человек в экосистеме. Массовая урбанизация, индустриализация, развитие техники, освоение космического пространства и прочие людские действия приводят не только к усложнению состояния неживой природы, но и к вымиранию и сокращению численности биомассы планеты.

Любая экосистема нуждается в защите со стороны человека, особенно сегодня. Поэтому задача каждого из нас – обеспечить ей поддержку. Для этого не нужно много – на правительственном уровне разрабатываются методы защиты природы, простым людям следует лишь придерживаться установленных правил и стараться сохранять экосистемы в неизменном виде, не вводя в их состав избыточного количества разных веществ и элементов.

Источник

Экосистема (греч. oikos – жилище) – единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой

их обитания, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Вы можете встретить синоним понятия экосистема – биогеоценоз (греч. bios – жизнь + geo – земля + koinos – общий). Следует разделять

биогеоценоз и биоценоз. В понятие биоценоз не входит компонент окружающей среды, биоценоз – совокупность исключительно живых организмов со

связями между ними.

Совокупность биогеоценозов образует живую оболочку Земли – биосферу.

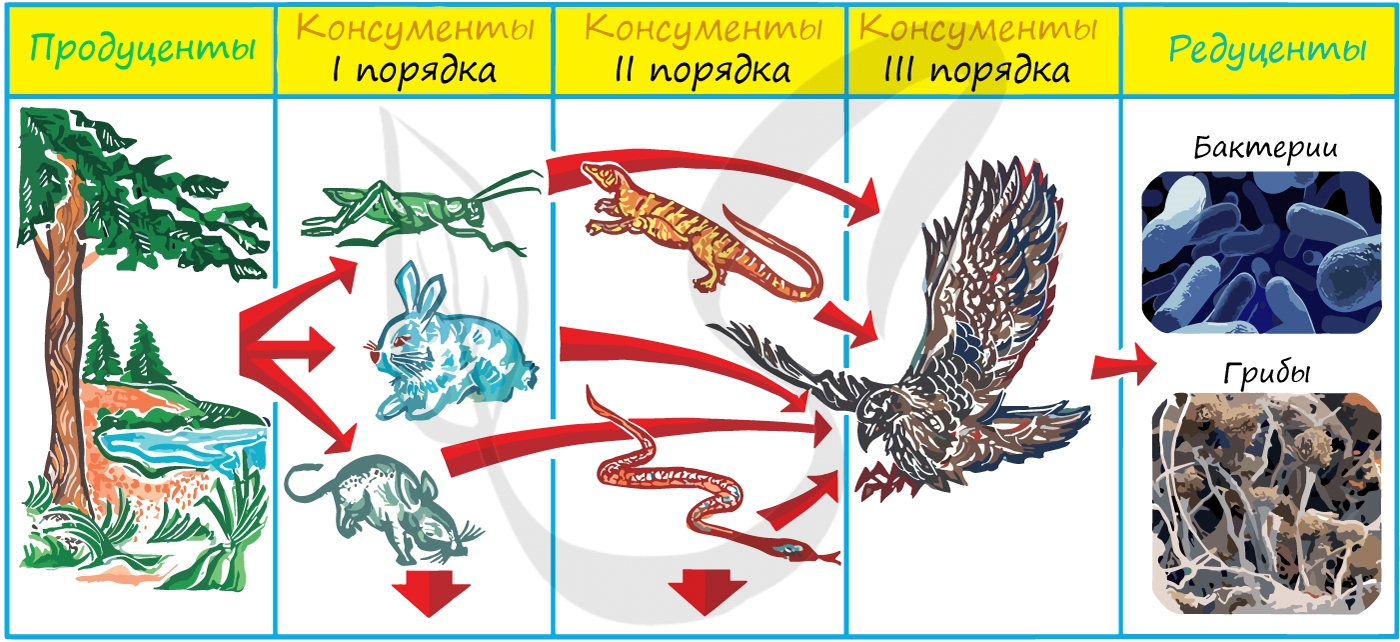

Продуценты, консументы и редуценты

Организмы, населяющие биогеоценоз, по своим функциям разделены на:

- Продуцентов

- Консументы

- Редуценты

Растения, преобразующие энергию солнечного света в энергию химических связей. Создают органические

вещества, потребляемые животными.

Животные – потребители готового органического вещества. Встречаются консументы I порядка – растительноядные

организмы, консументы II, III и т.д. порядка – хищники.

Это сапротрофы (греч. sapros – гнилой + trophos – питание) – грибы и бактерии, а также некоторые

растения, которые разлагают останки мертвых организмов. Редуценты обеспечивают круговорот веществ, они

преобразуют накопленные организмами органические вещества в неорганические.

Продуценты, консументы и редуценты образуют в экосистеме так называемые трофические уровни (греч. trophos – питание), которые

тесно взаимосвязаны между собой переносом питательных веществ и энергии – процессом, который необходим для круговорота веществ,

рождения новой жизни.

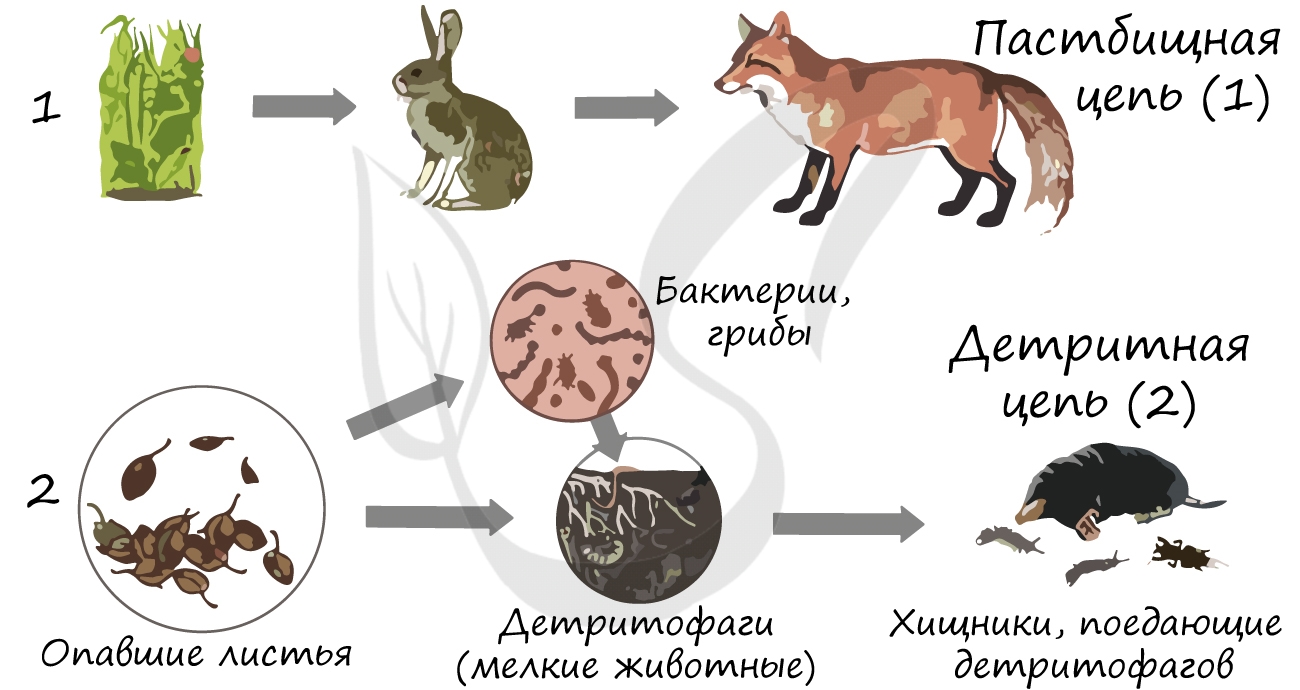

Пищевые цепи

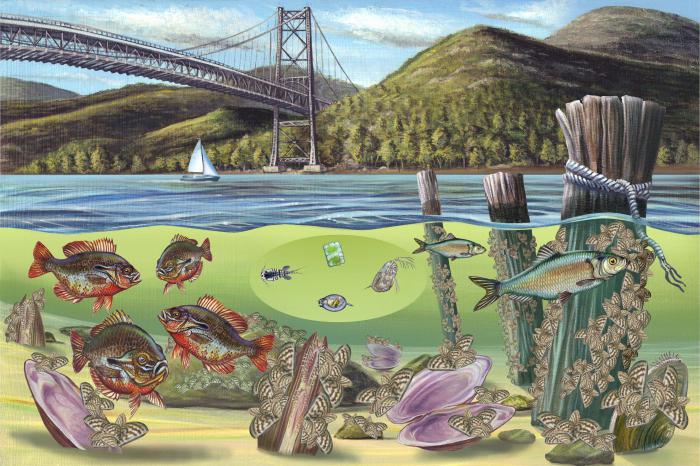

Взаимоотношения между организмами разных трофических уровней отражаются в пищевых цепочках (трофических цепях), в которых каждое

предыдущее звено служит пищей для последующего звена. Поток энергии и веществ идет однонаправленно: продуценты → консументы → редуценты.

Трофические цепи бывают двух типов:

- Пастбищные – начинаются с продуцентов (растений), производителей органического вещества

- Детритные (лат. detritus – истертый) – начинаются с органических веществ отмерших растений и животных

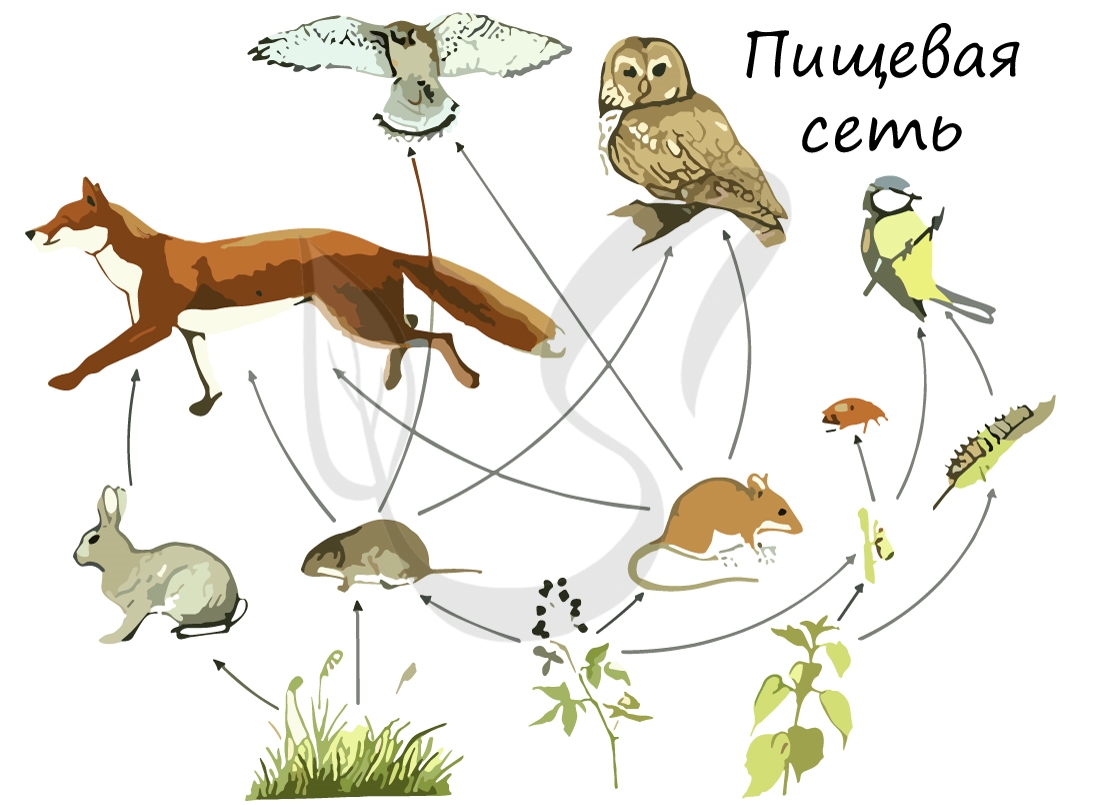

В естественных сообществах пищевые цепи часто переплетаются, в результате чего образуются пищевые сети. Это связано с тем,

что один и тот же организм может быть пищей для нескольких разных видов. Например, филины охотятся на полевок, лесных мышей, летучих

мышей, некоторых птиц, змей, зайцев.

Экосистемы обладают важным свойством – устойчивостью, которая противостоит колебаниям внешних факторов

среды и помогает сохранить экосистему и ее отдельные компоненты. Устойчивость экосистемы обусловлена:

- Большим разнообразием обитающих видов

- Длинными пищевыми цепочками

- Разветвленностью пищевых цепочек, образующих пищевую сеть

- Наличием форм взаимоотношений между организмами (симбиоз)

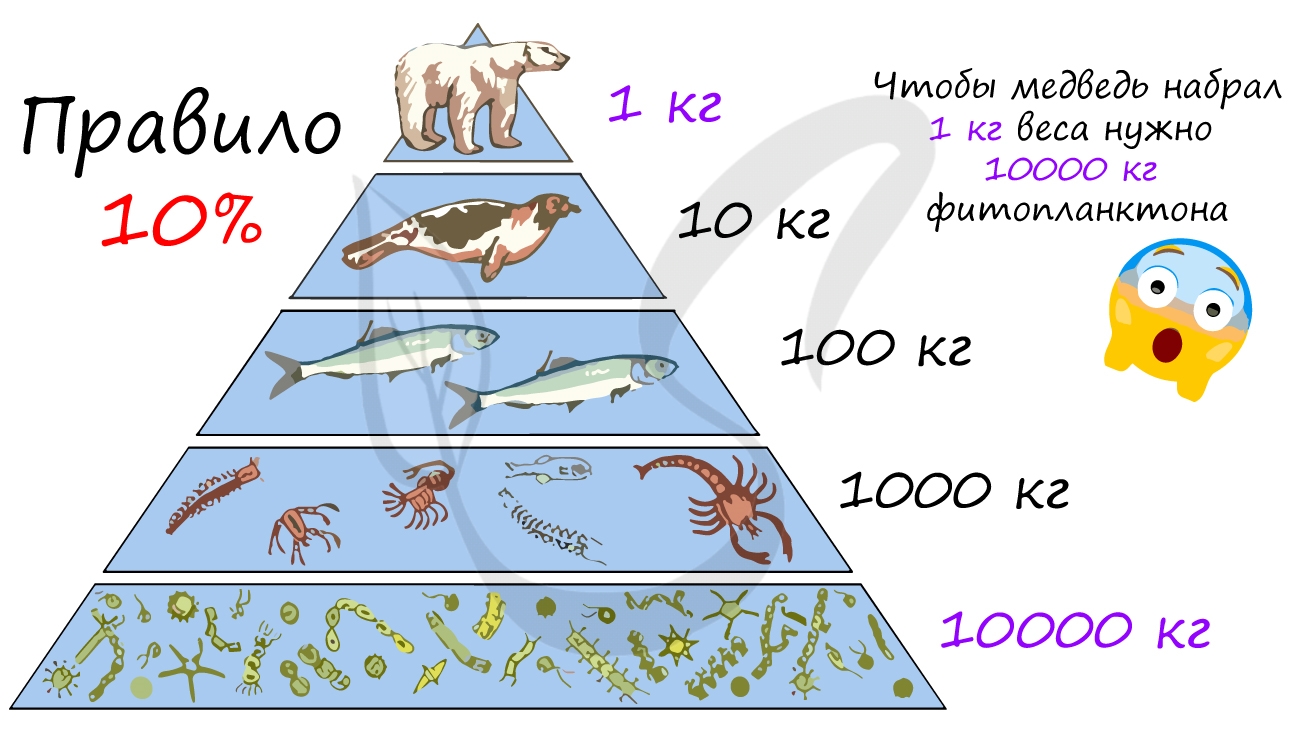

Экологическая пирамида

Экологическая пирамида представляет собой графическую модель отражения числа особей (пирамида чисел), количества их биомассы

(пирамида биомасс), заключенной в них энергии (пирамида энергии) для каждого уровня и указывающая на снижение всех показателей

с повышением трофического уровня.

Существует правило 10%, которое вы можете встретить в задачах по экологии. Оно гласит, что на каждый последующий уровень экологической

пирамиды переходит лишь 10% энергии (массы), остальное рассеивается в виде тепла.

Представим следующую пищевую цепочку: фитопланктон → зоопланктон → растительноядные рыбы → рыбы-хищники → дельфин. В соответствии с

изученным правилом, чтобы дельфин набрал 1кг массы нужно 10 кг рыб хищников, 100 кг растительноядных рыб, 1000 кг зоопланктона и

10000 кг фитопланктона.

Агроценоз

Агроценоз – искусственно созданный биоценоз. Между агроценозом и биоценозом существует ряд важных отличий. Агроценоз

характеризуется:

- Преобладает искусственный отбор – выживают особи с полезными для человека признаками и свойствами

- Источник энергии – солнце (открытая система)

- Круговорот веществ – незамкнутый, так как часть веществ и энергии изымается человеком (сбор урожая)

- Видовой состав – скудный, преобладают 1-2 вида (поле пшеницы, ржи)

- Устойчивость экосистемы – снижена, так как пищевые цепочки короткие, пищевые сети неразветвленные

- Биомассы на единицу площади – мало

Биоценоз характеризуется:

- Преобладает естественный отбор – выживают наиболее приспособленные особи

- Источник энергии – солнце (открытая система)

- Круговорот веществ – замкнутый

- Видовой состав – разнообразный, тысячи видов

- Устойчивость экосистемы – высокая, так как пищевые цепочки длинные, разветвленные

- Биомассы на единицу площади – много

Факторы экосистемы

Любой организм в экосистеме находится под влиянием определенных факторов, называемых экологическими факторами.

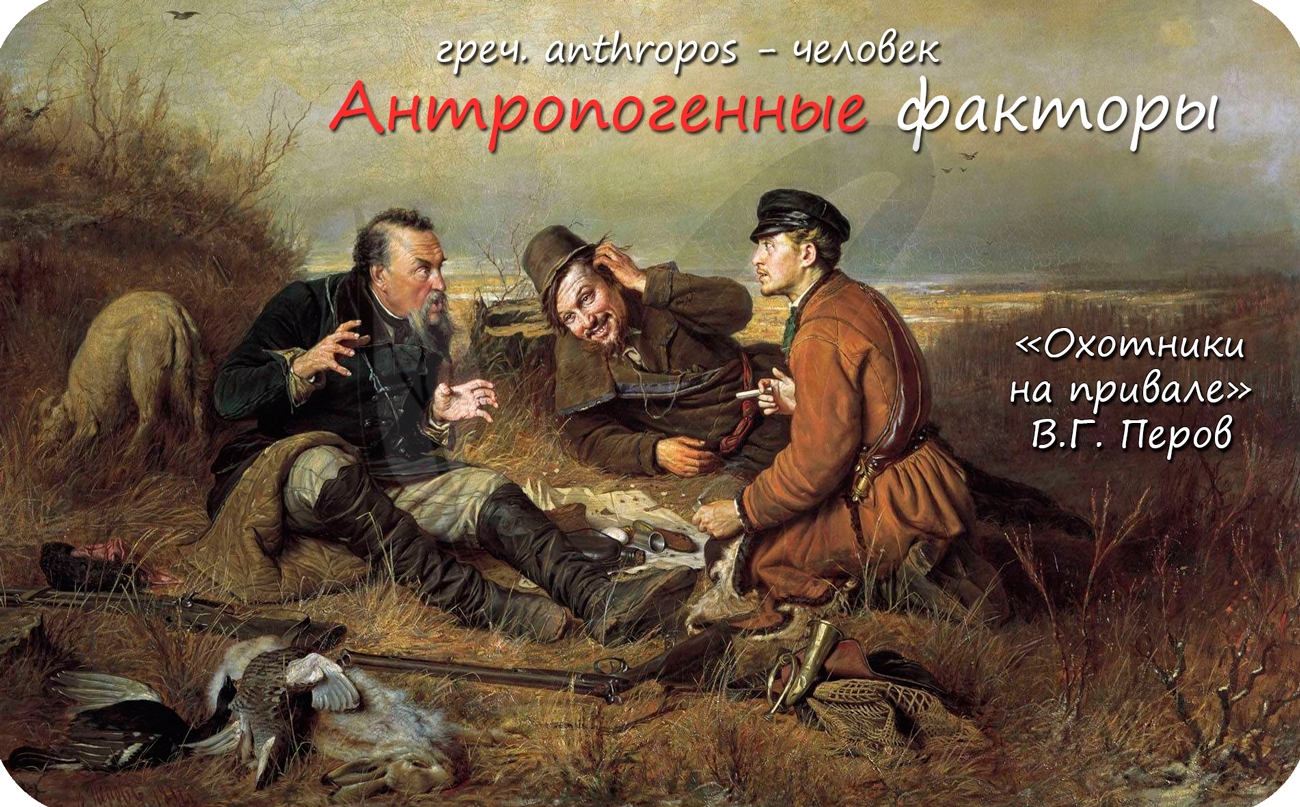

Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

- Абиотические (греч. α — отрицание + βίος — жизнь)

- Биотические (греч. βίος — жизнь)

- Антропогенные (греч. anthropos — человек)

К абиотическим факторам относятся факторы неживой природы. Существуют физические – климат, рельеф, химические –

состав воды, почвы, воздуха. В понятие климата можно включить такие важные факторы как освещенность,

температура, влажность.

К биотическим факторам относятся все живые существа и продукты их жизнедеятельности. Например: хищники регулируют

численность своих жертв, животные-опылители влияют на цветковые растения и т.д. Это и самые разнообразные формы

взаимоотношений между животными (нейтрализм, комменсализм, симбиоз).

К антропогенным факторам относится влияние человека на окружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности.

Человек “разумный” (Homo “sapiens”) вырубает леса, осушает болота, распахивает земли – уничтожает дом для сотен видов животных.

В результате деятельности человека произошли глобальные изменения: над Антарктикой появились “озоновые дыры”, ускорилось

глобальное потепление, которое ведет к таянию ледников и повышению уровня мирового океана.

За миллионы лет эволюции растения и животные вырабатывают приспособления к тем условиям среды, где они обитают. Так у алоэ,

растения живущего в засушливом климате, имеются толстые мясистые листья с большим запасом воды на случай засухи. У каждого

организма вырабатывается своя адаптация.

Формируются привычные биологические ритмы (биоритмы): организм адаптируется к изменениям освещенности, температуры, магнитного

поля и т.д. Эти факторы играют важную роль в таких событиях как сезонные перелеты птиц, осенний листопад.

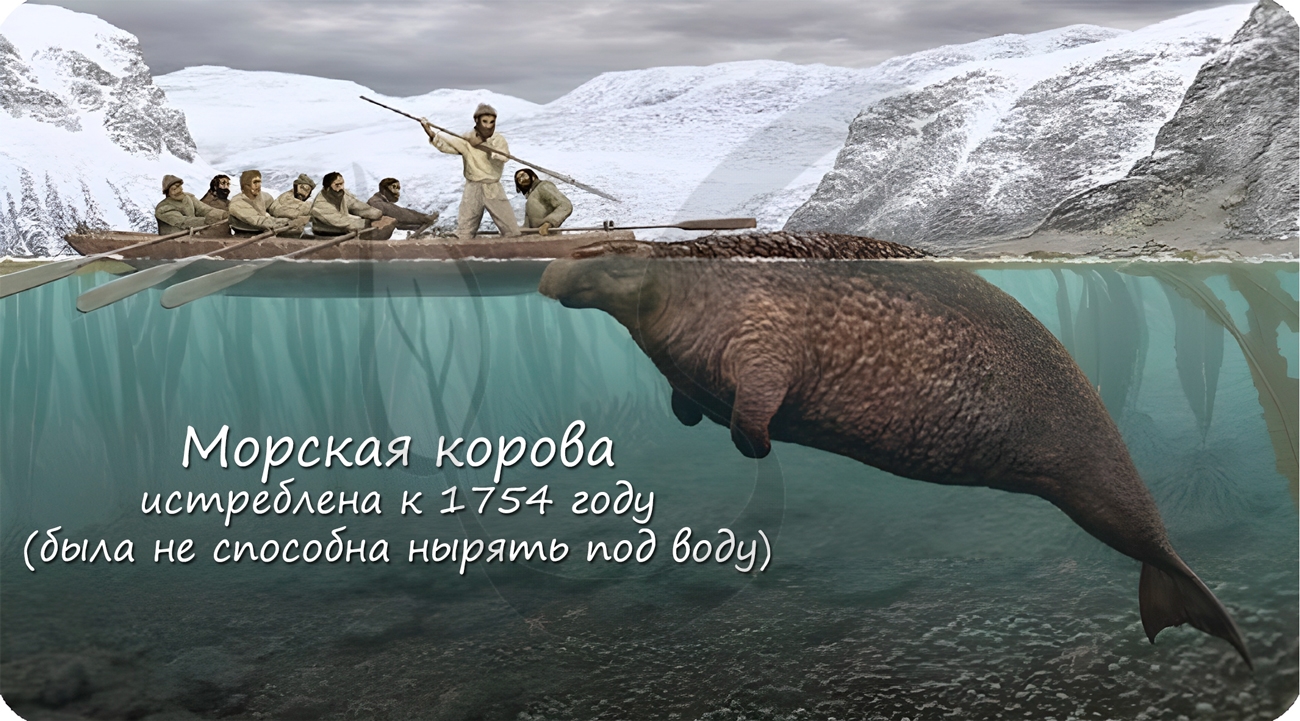

Если адаптация не вырабатывается, или это происходит слишком медленно по сравнению с другими видами, то данный вид подвергается

биологическому регрессу: количество особей и ареал их обитания уменьшаются и со временем вид исчезает. Иногда деятельность

человека играет решающий фактор в исчезновении видов.

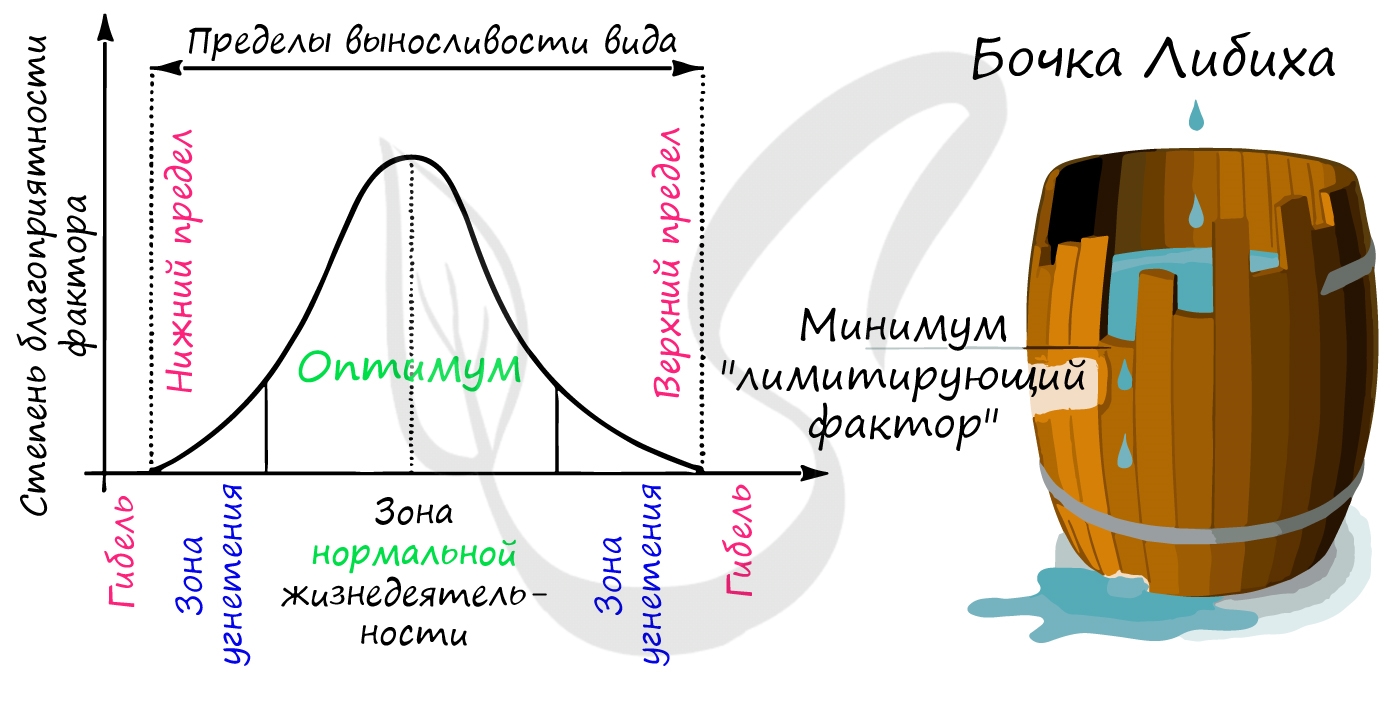

Закон оптимума

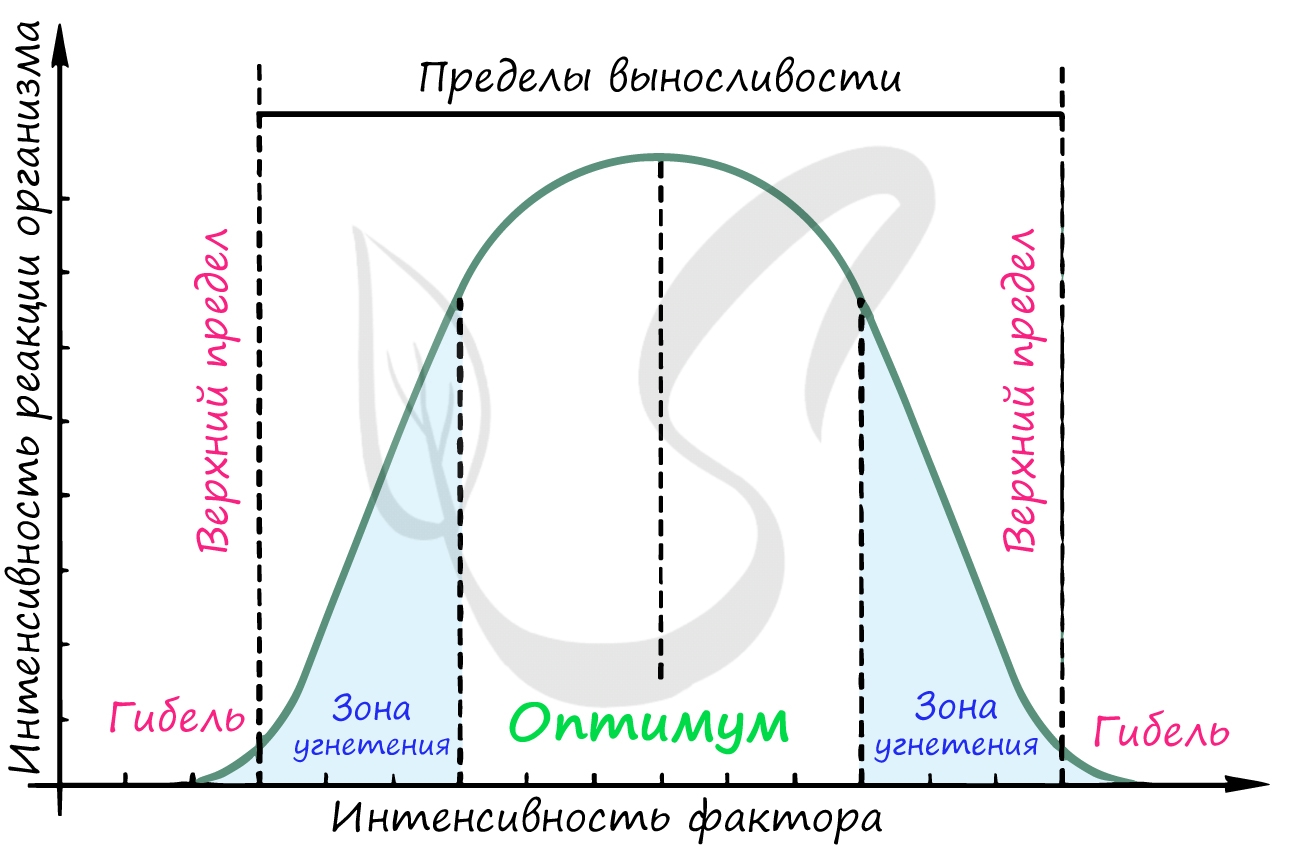

Если фактор оказывает на жизнедеятельность организма благоприятное влияние (отлично подходит для животного/растения), то

про фактор говорят – оптимальный, значение фактора в зоне оптимума. Зона оптимума – диапазон действия фактора, наиболее благоприятный

для жизнедеятельности.

За пределами зоны оптимума начинается зона угнетения (пессимума). Если значение фактора лежит в зоне пессимума,

то организм испытывает угнетение, однако процесс жизнедеятельности может продолжаться. Таким образом, зона пессимума лежит в пределах

выносливости организма. За пределами выносливости организма происходит его гибель.

Фактор, по своему значению находящийся на пределе выносливости организма, или выходящий за такое значение, называется ограничивающим

(лимитирующим). Существует закон ограничивающего фактора (закон минимума Либиха), гласящий, что для организма наиболее значим фактор,

который более всего отклоняется от своего оптимального значения.

Метафорически представить этот закон можно с помощью “бочки Либиха”. Смысл данной метафоры в том, что вода при заполнении бочки начинает

переливаться через наименьшую доску, таким образом, длина остальных досок уже не играет роли. Так и наличие выраженного ограничивающего фактора

сводит на нет благоприятность остальных факторов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник