Какими свойствами обладает мембрана и цитоплазма

Цитоплазма

Цитоплазма — обязательная часть клетки, заключенная между плазматической мембраной и ядром; подразделяется на гиалоплазму (основное вещество цитоплазмы), органоиды (постоянные компоненты цитоплазмы) и включения (временные компоненты цитоплазмы). Химический состав цитоплазмы: основу составляет вода (60–90% всей массы цитоплазмы), различные органические и неорганические соединения. Цитоплазма имеет щелочную реакцию. Характерная особенность цитоплазмы эукариотической клетки — постоянное движение (циклоз). Оно обнаруживается, прежде всего, по перемещению органоидов клетки, например хлоропластов. Если движение цитоплазмы прекращается, клетка погибает, так как, только находясь в постоянном движении, она может выполнять свои функции.

Гиалоплазма (цитозоль) представляет собой бесцветный, слизистый, густой и прозрачный коллоидный раствор. Именно в ней протекают все процессы обмена веществ, она обеспечивает взаимосвязь ядра и всех органоидов. В зависимости от преобладания в гиалоплазме жидкой части или крупных молекул, различают две формы гиалоплазмы: золь — более жидкая гиалоплазма и гель — более густая гиалоплазма. Между ними возможны взаимопереходы: гель превращается в золь и наоборот.

Функции цитоплазмы:

- объединение всех компонентов клетки в единую систему,

- среда для прохождения многих биохимических и физиологических процессов,

- среда для существования и функционирования органоидов.

Клеточные оболочки

Клеточные оболочки ограничивают эукариотические клетки. В каждой клеточной оболочке можно выделить как минимум два слоя. Внутренний слой прилегает к цитоплазме и представлен плазматической мембраной (синонимы — плазмалемма, клеточная мембрана, цитоплазматическая мембрана), над которой формируется наружный слой. В животной клетке он тонкий и называется гликокаликсом (образован гликопротеинами, гликолипидами, липопротеинами), в растительной клетке — толстый, называется клеточной стенкой (образован целлюлозой).

Строение мембран

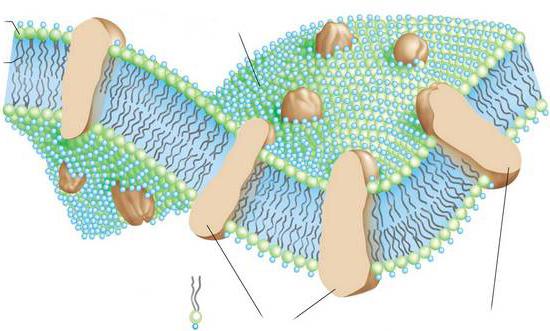

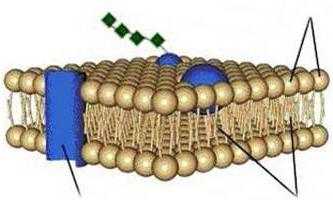

Все биологические мембраны имеют общие структурные особенности и свойства. В настоящее время общепринята жидкостно-мозаичная модель строения мембраны. Основу мембраны составляет липидный бислой, образованный в основном фосфолипидами. Фосфолипиды — триглицериды, у которых один остаток жирной кислоты замещен на остаток фосфорной кислоты; участок молекулы, в котором находится остаток фосфорной кислоты, называют гидрофильной головкой, участки, в которых находятся остатки жирных кислот — гидрофобными хвостами. В мембране фосфолипиды располагаются строго упорядоченно: гидрофобные хвосты молекул обращены друг к другу, а гидрофильные головки — наружу, к воде.

Помимо липидов в состав мембраны входят белки (в среднем ≈ 60%). Они определяют большинство специфических функций мембраны (транспорт определенных молекул, катализ реакций, получение и преобразование сигналов из окружающей среды и др.). Различают: 1) периферические белки (расположены на наружной или внутренней поверхности липидного бислоя), 2) полуинтегральные белки (погружены в липидный бислой на различную глубину), 3) интегральные, или трансмембранные, белки (пронизывают мембрану насквозь, контактируя при этом и с наружной, и с внутренней средой клетки). Интегральные белки в ряде случаев называют каналообразующими, или канальными, так как их можно рассматривать как гидрофильные каналы, по которым в клетку проходят полярные молекулы (липидный компонент мембраны их бы не пропустил).

Строение мембраны: А — гидрофильная головка фосфолипида; В — гидрофобные хвостики фосфолипида; 1 — гидрофобные участки белков Е и F; 2 — гидрофильные участки белка F; 3 — разветвленная олигосахаридная цепь, присоединенная к липиду в молекуле гликолипида (гликолипиды встречаются реже, чем гликопротеины); 4 — разветвленная олигосахаридная цепь, присоединенная к белку в молекуле гликопротеина; 5 — гидрофильный канал (функционирует как пора, через которую могут проходить ионы и некоторые полярные молекулы).

В состав мембраны могут входить углеводы (до 10%). Углеводный компонент мембран представлен олигосахаридными или полисахаридными цепями, связанными с молекулами белков (гликопротеины) или липидов (гликолипиды). В основном углеводы располагаются на наружной поверхности мембраны. Углеводы обеспечивают рецепторные функции мембраны. В животных клетках гликопротеины образуют надмембранный комплекс — гликокаликс, имеющий толщину несколько десятков нанометров. В нем располагаются многие рецепторы клетки, с его помощью происходит адгезия клеток.

Молекулы белков, углеводов и липидов подвижны, способны перемещаться в плоскости мембраны. Толщина плазматической мембраны — примерно 7,5 нм.

Функции мембран

Мембраны выполняют такие функции:

- отделение клеточного содержимого от внешней среды,

- регуляция обмена веществ между клеткой и средой,

- деление клетки на компартаменты («отсеки»),

- место локализации «ферментативных конвейеров»,

- обеспечение связи между клетками в тканях многоклеточных организмов (адгезия),

- распознавание сигналов.

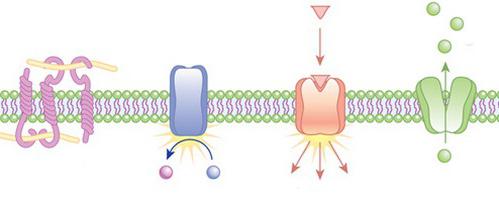

Важнейшее свойство мембран — избирательная проницаемость, т.е. мембраны хорошо проницаемы для одних веществ или молекул и плохо проницаемы (или совсем непроницаемы) для других. Это свойство лежит в основе регуляторной функции мембран, обеспечивающей обмен веществ между клеткой и внешней средой. Процесс прохождения веществ через клеточную мембрану называют транспортом веществ. Различают: 1) пассивный транспорт — процесс прохождения веществ, идущий без затрат энергии; 2) активный транспорт — процесс прохождения веществ, идущий с затратами энергии.

При пассивном транспорте вещества перемещаются из области с более высокой концентрацией в область с более низкой, т.е. по градиенту концентрации. В любом растворе имеются молекулы растворителя и растворенного вещества. Процесс перемещения молекул растворенного вещества называют диффузией, перемещения молекул растворителя — осмосом. Если молекула заряжена, то на ее транспорт влияет и электрический градиент. Поэтому часто говорят об электрохимическом градиенте, объединяя оба градиента вместе. Скорость транспорта зависит от величины градиента.

Можно выделить следующие виды пассивного транспорта: 1) простая диффузия — транспорт веществ непосредственно через липидный бислой (кислород, углекислый газ); 2) диффузия через мембранные каналы — транспорт через каналообразующие белки (Na+, K+, Ca2+, Cl-); 3) облегченная диффузия — транспорт веществ с помощью специальных транспортных белков, каждый из которых отвечает за перемещение определенных молекул или групп родственных молекул (глюкоза, аминокислоты, нуклеотиды); 4) осмос — транспорт молекул воды (во всех биологических системах растворителем является именно вода).

Необходимость активного транспорта возникает тогда, когда нужно обеспечить перенос через мембрану молекул против электрохимического градиента. Этот транспорт осуществляется особыми белками-переносчиками, деятельность которых требует затрат энергии. Источником энергии служат молекулы АТФ. К активному транспорту относят: 1) Na+/К+-насос (натрий-калиевый насос), 2) эндоцитоз, 3) экзоцитоз.

Работа Na+/К+-насоса. Для нормального функционирования клетка должна поддерживать определенное соотношение ионов К+ и Na+ в цитоплазме и во внешней среде. Концентрация К+ внутри клетки должна быть значительно выше, чем за ее пределами, а Na+ — наоборот. Следует отметить, что Na+ и К+ могут свободно диффундировать через мембранные поры. Na+/К+-насос противодействует выравниванию концентраций этих ионов и активно перекачивает Na+ из клетки, а K+ в клетку. Na+/К+-насос представляет собой трансмембранный белок, способный к конформационным изменениям, вследствие чего он может присоединять как K+, так и Na+. Цикл работы Na+/К+-насоса можно разделить на следующие фазы: 1) присоединение Na+ с внутренней стороны мембраны, 2) фосфорилирование белка-насоса, 3) высвобождение Na+ во внеклеточном пространстве, 4) присоединение K+ с внешней стороны мембраны, 5) дефосфорилирование белка-насоса, 6) высвобождение K+ во внутриклеточном пространстве. На работу натрий-калиевого насоса тратится почти треть всей энергии, необходимой для жизнедеятельности клетки. За один цикл работы насос выкачивает из клетки 3Na+ и закачивает 2К+.

Эндоцитоз — процесс поглощения клеткой крупных частиц и макромолекул. Различают два типа эндоцитоза: 1) фагоцитоз — захват и поглощение крупных частиц (клеток, частей клеток, макромолекул) и 2) пиноцитоз — захват и поглощение жидкого материала (раствор, коллоидный раствор, суспензия). Явление фагоцитоза открыто И.И. Мечниковым в 1882 г. При эндоцитозе плазматическая мембрана образует впячивание, края ее сливаются, и происходит отшнуровывание в цитоплазму структур, отграниченных от цитоплазмы одиночной мембраной. К фагоцитозу способны многие простейшие, некоторые лейкоциты. Пиноцитоз наблюдается в эпителиальных клетках кишечника, в эндотелии кровеносных капилляров.

Экзоцитоз — процесс, обратный эндоцитозу: выведение различных веществ из клетки. При экзоцитозе мембрана пузырька сливается с наружной цитоплазматической мембраной, содержимое везикулы выводится за пределы клетки, а ее мембрана включается в состав наружной цитоплазматической мембраны. Таким способом из клеток желез внутренней секреции выводятся гормоны, у простейших — непереваренные остатки пищи.

Перейти к лекции №5 «Клеточная теория. Типы клеточной организации»

Перейти к лекции №7 «Эукариотическая клетка: строение и функции органоидов»

Смотреть оглавление (лекции №1-25)

Источник

Наружная цитоплазматическая мембрана представляет собой тончайшую пленку. Ее толщина – порядка 7-10 нм. Просматривается пленка только в электронный микроскоп.

Далее рассмотрим, что собой представляет цитоплазматическая мембрана. Функции пленки также будут описаны в статье.

Структура

Какой состав имеет цитоплазматическая мембрана? Строение пленки достаточно разнообразно. В соответствии с химической организацией, она представляет собой комплекс белков и липидов. Цитоплазматическая мембрана клетки включает в себя бислой. Он выступает в качестве основы. Кроме этого, цитоплазматическая мембрана содержит холестерол и гликолипиды. Этим веществам свойственна амфипатричность. Другими словами, в них присутствуют гидрофобные (“боящиеся влаги”) и гидрофильные (“любящие воду”) концы. Последние (фосфатная группа) направлены наружу от мембраны, вторые (остатки от жирных кислот) ориентированы друг к другу. За счет этого и формируется липидный биполярный слой. Липидные молекулы обладают подвижностью. Они способны перемещаться в собственном монослое либо (что редко) из одного в другой.

Липидный слой может иметь состояние твердого или жидкого кристалла. Монослои отличаются асимметричностью. Это значит, что в них различен состав липидов. За счет этого свойства цитоплазматические мембраны обладают специфичностью даже в рамках одной клетки. Ко второму обязательному компоненту пленки относят белки. Многие из этих соединений могут перемещаться в мембранной плоскости либо совершать вращения вокруг собственной оси. При этом они не способны переходить из одной части бислоя в другую. Защита внутренней среды – основная задача, которую выполняет цитоплазматическая мембрана. Строение пленки, кроме этого, обеспечивает течение различных процессов. За выполнение тех или иных задач отвечают белки. Благодаря липидам обеспечиваются структурные особенности пленки.

Цитоплазматическая мембрана: функции

Основными задачами являются:

- Барьерная. Защитная пленка обеспечивает активный, пассивный, избирательный, регулируемый обмен соединений с внешней средой. За счет избирательной проницаемости осуществляется отделение клетки и ее компартментов и снабжение их нужными веществами.

- Транспортная. Сквозь пленку осуществляется переход соединений от клетки к клетке. Благодаря этому доставляются питательные соединения, удаляются конечные продукты обмена, происходит секреция разных веществ. Кроме этого, формируются ионные градиенты, на оптимальном уровне поддерживаются ионная концентрация и рН. Они необходимы для активной деятельности ферментов клетки.

Вспомогательные задачи

- Матричная. Эта функция обеспечивает определенную ориентацию и взаиморасположение белков мембраны, а также оптимальное их взаимодействие.

- Механическая. За счет нее обеспечивается автономность клетки, внутренних структур. Также осуществляется соединение элемента с прочими аналогичными.

- Энергетическая. На фоне фотосинтеза в хлоропластах и при осуществлении клеточного дыхания в мембранах активны системы энергетического переноса. В них также участвуют и белковые соединения.

- Рецепторная. Ряд белков, которые присутствуют в мембране, обеспечивает восприятие различных сигналов. К примеру, циркулирующие в крови стероиды оказывают воздействие только на те клетки-мишени, которые обладают соответствующими гормонам рецепторами. Химические соединения, обеспечивающие проведение импульсов (нейромедиаторы), также связываются с помощью особых белков клеток-мишеней.

Особые свойства

К специфическим функциям мембраны относят:

- Ферментативную. Зачастую белки, которые содержит цитоплазматическая мембрана, выступают в качестве ферментов.

- Генерацию и проведение биопотенциалов.

- Маркировку. Цитоплазматическая мембрана включает в свой состав особые антигены. Они действуют как маркеры-“ярлыки”. Благодаря им осуществляется распознание клеток. Маркеры представляют собой гликопротеины – белки, содержащие разветвленные олигосахаридные боковые цепи. Они выступают в качестве “антенн”.

Благодаря огромному количеству вариантов боковых цепей для того или другого типа клеток может быть сформирован особый маркер. При их помощи распознанные друг другом элементы начинают действовать согласованно. К примеру, так происходит при образовании тканей и органов. Маркировка также позволяет иммунитету определить чужеродные антигены.

Дополнительные сведения

Если какие-то частицы по тем или другим причинам не способны пройти сквозь фосфолипидный бислой (к примеру, вследствие гидрофильных свойств, поскольку внутри цитоплазматическая мембрана гидрофобна и такие соединения не пропускает, либо из-за больших размеров самих частиц), но они необходимы, то пройти они могут с помощью специальных белков-переносчиков (транспортеров) и белков-каналов. Либо проникновение их осуществляется посредством эндоцитоза.

В процессе пассивного транспорта пересечение веществами липидного слоя происходит путем диффузии. При этом энергия не затрачивается. В качестве одного из вариантов такого механизма может выступать облегченная диффузия. В ходе нее облегчает прохождение вещества какая-нибудь специфическая молекула. У нее может присутствовать канал, способный пропускать только однотипные частицы. При активном транспорте затрачивается энергия. Это связано с тем, что данный процесс осуществляется против концентрационного градиента. Цитоплазматическая мембрана содержит особые белки-насосы, АТФазу в том числе, которая способствует активному вхождению калиевых и выведению натриевых ионов.

Модели

Их существует несколько:

- “Бутербродная модель”. Идею о трехслойном строении всех мембран высказали ученые Даусон и Даниэли в 1935 году. По их мнению, структура пленки была следующей: белки-липиды-белки. Такое представление существовало достаточно долго.

- “Жидкостно-мозаичная структура”. Эта модель была описана Николсоном и Сингером в 1972 году. В соответствии с ней белковые молекулы не формируют сплошной слой, а погружаются в биполярный липидный в виде мозаики на различную глубину. Эта модель считается наиболее универсальной.

- “Белково-кристаллическая структура”. В соответствии с этой моделью мембраны формируются за счет переплетения белковых и липидных молекул, которые объединены на базе гидрофильно-гидрофобных связей.

Источник

Общей чертой всех мембран клетки, внешней плазматической мембраны и всех внутриклеточных мембран и мембранных органоидов будет то, что они представляют собой тонкие (6-10 нм) пласты липопротеидной природы (липиды в комплексе с белками), замкнутые сами на себя.

В клетке нет открытых мембран со свободными концами. Мембраны клетки всегда ограничивают полости или участки, закрывая их со всех сторон и тем самым отделяя содержимое таких полостей от окружающей их среды. Так, плазматическая мембрана, покрывая всю поверхность клетки, имеющей сложную форму и многочисленные выросты, нигде не прерывается, замкнута. Она отделяет содержимое цитоплазмы от окружающей клетку среды. Внутриклеточные замкнутые мембраны образуют пузырьки – вакуоли шаровидной или уплощенной формы. В последнем случае образуются плоские мембранные мешки, или цистерны.

Часто полости, отграниченные мембранами, имеют сложную форму, напоминающую губку или сеть; и в этом случае такие полости без перерывов отграничены мембраной. В этих случаях также мембраны разделяют две структурные фазы цитоплазмы: гиалоплазму от содержимого вакуолей и цистерн. Такое же свойство имеют мембраны митохондрий и пластид: они разделяют внутреннее содержимое от межмембранных полостей и гиалоплазмы.

Ядерная оболочка тоже может быть представлена в виде перфорированного полого двойного мембранного мешка шаровидной формы мембраны ядерной оболочки разграничивают, отделяют друг от друга кариоплазму и хромосомы от полости перинуклеарного пространства и гиалоплазмы.

Эти общие морфологические свойства клеточных мембран определяются их химическим составом, их липопротеидной природной.

Все клеточные мембраны имеют ряд общих для них свойств:

1. Их структурную основу составляет двойной слой липидов.

2. В плоскости липидных слоев расположены белковые молекулы.

3. Белки и липиды ассиметрично расположены в плоскости мембран.

4. Белки и липиды обладают латеральной подвижностью в плоскости мембран.

5. Мембраны изменчивы в зависимости от функционального состояния.

6. Мембраны ассоциированы с цитоплазматическими белками, микрофиламентами и микротрубочками посредством специальных белков.

7. Рост мембран происходит путем расширения их поверхности за счет включения нового материала в виде готовых замкнутых пузырьков (везикул).

8. Синтез компонентов и сборка цитоплазматических мембран происходят за счет активности гранулярного эндоплазматического ретикулума.

Количество липидов и белков в большинстве мембран почти одинаковое (40-60%) по массе, но в численном отношении мелких липидных молекул намного больше, чем тяжелых белковых, и разнообразие липидов невелико. Белки же мембран отличаются большим разнообразием. Углеводный компонент (2-10% от веса), является компонентом главным образом плазматической мембраны. К липидам относится большая группа органических веществ, обладающих плохой растворимостью в воде (гидрофобность) и хорошей растворимостью в органических растворителях и жирах (липофильность). Состав липидов, входящих в мембраны клетки, очень разнообразен. Характерными представителями липидов, встречающихся в клеточных мембранах, являются фосфолипиды (глицерофосфатиды), сфингомиелины и из стероидных липидов – холестерин.

Характерной особенностью липидов мембран является разделение их молекулы на две функционально различные части: неполярные, не несущие зарядов хвосты, состоящие из жирных кислот, и заряженные полярные головки, которые несут на себе отрицательные заряды или могут быть нейтральными. Если полярные липиды смешать с водой, то образуется эмульсия, состоящая из мицелл. При этом незаряженные (гидрофобные) хвосты будут стремиться образовывать однородную фазу в центре мицеллы, и заряженные, гидрофильные, головки будут торчать в водную фазу.

Смешивая с водой экстрагированные из мембран липиды или беря смеси разных липидов, можно получить бимолекулярные слои или мембраны, где периферические зоны слоя, смотрящие в водную фазу, будут содержать исключительно полярные головки, а незаряженные хвосты будут образовывать общую гидрофобную центральную зону такой образовавшейся мембраны. Эта способность липидов самопроизвольно образовывать мембранные структуры определяется свойствами самих липидов.

Молекулы липидов в искусственных слоях или в составе клеточных мембран очень подвижны, они могут перемещаться в плоскости мембран с высокой скоростью. Но перескок из одного слоя в другой – редкое состояние. С таким текучим слоем связаны мембранные белки.

В среднем в липопротеидных мембранах белки по весу составляют 50%. Но количество белков в разных мембранах может быть различным. Так в мембранах митохондрий на долю белков приходится около 75%, а в плазматической мембране клеток миелиновой оболочки – около 25%. Но так как липидные молекулы имеют небольшой размер (около 0,5 нм) и молекулярный вес, их число по отношению к числу белковых молекул выше в 50 раз. Поэтому белковые молекулы как бы вкраплены в билипидный слой мембраны.

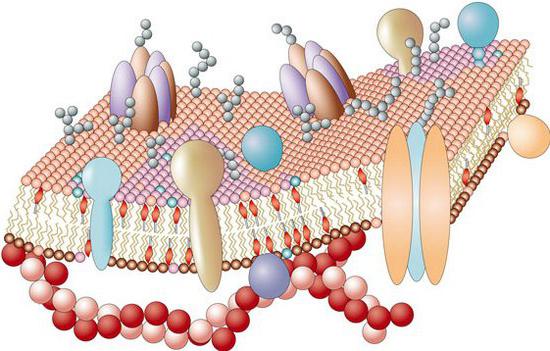

Часть из них связана с липидными головками с помощью ионных (солевых) связей и поэтому легко экстрагируется из мембран растворами солей. Другие образуют солевые связи с полярными участками липидов через взаимодействие с ионами Mg2+ или Ca2+, такие белки экстрагируются с помощью хелатных соединений. Такие легко экстрагируемые белки большей частью расположены на мембранах со стороны цитоплазмы. В цитоплазматической мембране эти белки тесно связаны с белковыми структурами цитоскелета.

Большая часть белков взаимодействует с липидами в составе мембран на основе гидрофобных связей. Оказалось, что многие мембранные белки состоят как бы из двух частей: из участков, богатых полярными (несущими заряд) аминокислотами, и участков, обогащенных неполярными аминокислотами (глицином, аланином, валином, лейцином).

Такие белки в липидных слоях мембран располагаются так, что их неполярные участки как бы погружены в “жирную” часть мембраны, где находятся гидрофобные участки липидов. Полярная (гидрофильная) же часть таких белков взаимодействует с головками липидов и обращена в сторону водной фазы, поэтому такие белки, связанные с липидами путем гидрофобных взаимодействий, практически не экстрагируются в водных фазах. Их можно выделить, лишь разрушая мембрану, экстрагируя из нее липиды или органическими растворителями, или детергентами. Поэтому эти белки мембран и называют интегральными.

Размер интегральных мембранных белков в среднем равен 8 нм, но встречаются крупные белки – до 35 нм величиной (белок тилакоидов хлоропластов). Обычно это очень асимметричные по своей природе белки и соответственно асимметрично локализованы в мембране: их разные функциональные части локализованы по обе стороны мембраны, и все белки данного типа расположены одинаково.

С цитоплазматической стороны мембраны интегральные белки связаны с периферическими белками. Часть белков может быть связана только с полярными группами липидов и может находиться на поверхности билипидного слоя; другие белки могут частично или даже полностью погружены из-за гидрофобных свойств своих участков в липидный слой; третьи – могут пронизывать мембрану насквозь. Интересно, что большая часть липидных молекул (70%) не связана с белками, так что белковые молекулы как бы плавают в “липидном озере”.

Липидные молекулы двигаются вдоль липидного слоя, могут вращаться вокруг своей оси, а также переходить из слоя в слой, что происходит редко и с помощью специальных переносчиков.

Белки, плавающие в “липидном озере”, также обладают латеральной, продольной подвижностью, но скорость их перемещения в десятки и сотни раз ниже. Белки плазматической мембраны, гликопротеины, часто имеют олигосахаридные цепочки, смотрящие на внеклеточную среду.

Особенно отличаются мембраны по составу белков, которые, главным образом, определяют функциональные свойства мембран. По биологической роли мембранные белки можно разделить на три группы: ферменты, рецепторные белки и структурные белки.

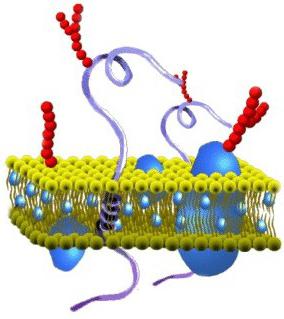

2. Зарисуйте и подпишите различные модели клеточных мембран:

а) Плоскостную и трехмерную модели мембраны.

б) Мозаичную модель мембраны.

| Рис.4. Мозаичная модель клеточной мембраны и поверхности мембраны: 1 – интегральный белок; 2 – полисахариды гликокаликса; 3 – полуинтегральные белки; 4 – периферический белок; 5 – слой гидрофильных головок липидных молекул; 6 – гидрофобные концы бислоя липидных молекул. |

3. Изучите структуру клеточных мембран.

а) Рассмотрите (рис.5) и зарисуйте взаимодействие белков с липидными слоями.

| Рис.5. Взаимодействие белков с липидными слоями. А – белковая молекула, связанная ионными взаимодействиями; Б, В – гидрофильно (б1, в1) – гидрофобные (б2, в2) взаимодействия белков с липидами (по Покровскому и Тутельяну, 1976). |

б) Рассмотрите (рис.6) и зарисуйте схему строения молекул фосфолипидов.

Рис. 6. Схема строения молекул фосфолипидов.

Источник