Какими свойствами обладает углерод

Характеристика углерода. Свойства простых веществ и соединений

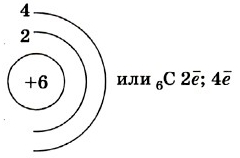

Углерод (С) – типичный неметалл; в периодической системе находится в 2-м периоде IV группе, главной подгруппе. Порядковый номер 6, Ar = 12,011 а.е.м., заряд ядра +6.

Углерод (С) – типичный неметалл; в периодической системе находится в 2-м периоде IV группе, главной подгруппе. Порядковый номер 6, Ar = 12,011 а.е.м., заряд ядра +6.

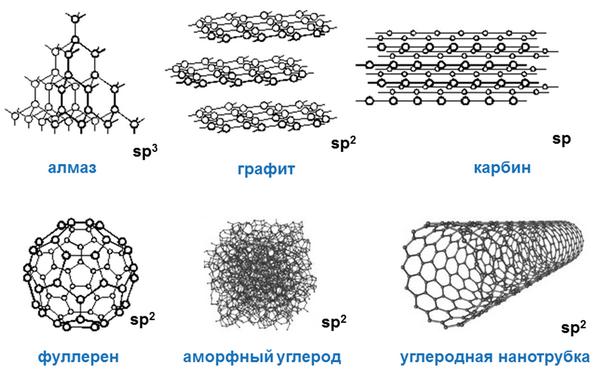

Физические свойства: углерод образует множество аллотропных модификаций: алмаз – одно из самых твердых веществ, графит, уголь, сажа.

Атом углерода имеет 6 электронов: 1s22s22p2. Последние два электрона располагаются на отдельных р-орбиталях и являются неспаренными. В принципе, эта пара могла бы занимать одну орбиталь, но в таком случае сильно возрастает межэлектронное отталкивание. По этой причине один из них занимает 2рх, а другой, либо 2ру, либо 2рz-орбитали.

Различие энергии s- и р-подуровней внешнего слоя невелико, поэтому атом довольно легко переходит в возбужденное состояние, при котором один из двух электронов с 2s-орбитали переходит на свободную 2р. Возникает валентное состояние, имеющее конфигурацию 1s22s12px12py12pz1. Именно такое состояние атома углерода характерно для решетки алмаза — тетраэдрическое пространственное расположение гибридных орбиталей, одинаковая длина и энергия связей.

Различие энергии s- и р-подуровней внешнего слоя невелико, поэтому атом довольно легко переходит в возбужденное состояние, при котором один из двух электронов с 2s-орбитали переходит на свободную 2р. Возникает валентное состояние, имеющее конфигурацию 1s22s12px12py12pz1. Именно такое состояние атома углерода характерно для решетки алмаза — тетраэдрическое пространственное расположение гибридных орбиталей, одинаковая длина и энергия связей.

Это явление, как известно, называют sp3-гибридизацией, а возникающие функции – sp3-гибридными. Образование четырех sp3-cвязeй обеспечивает атому углерода более устойчивое состояние, чем три р—р- и одна s—s-связи. Помимо sp3-гибридизации у атома углерода наблюдается также sp2— и sp-гибридизация. В первом случае возникает взаимное наложение s- и двух р-орбиталей. Образуются три равнозначные sp2— гибридных орбитали, расположенные в одной плоскости под углом 120° друг к другу. Третья орбиталь р неизменна и направлена перпендикулярно плоскости sp2.

При sp-гибридизации происходит наложение орбиталей s и р. Между двумя образующимися равноценными гибридными орбиталями возникает угол 180°, при этом две р-орбитали у каждого из атомов остаются неизменными.

Аллотрорпия углерода. Алмаз и графит

В кристалле графита атомы углерода расположены в параллельных плоскостях, занимая в них вершины правильных шестиугольников. Каждый из атомов углерода связан с тремя соседними sp2-гибридными связями. Между параллельными плоскостями связь осуществляется за счет ван-дер-ваальсовых сил. Свободные р-орбитали каждого из атомов направлены перпендикулярно плоскостям ковалентных связей. Их перекрыванием объясняется дополнительная π-связь между атомами углерода. Таким образом, от валентного состояния, в котором находятся атомы углерода в веществе, зависят свойства этого вещества.

Химические свойства углерода

Наиболее характерные степени окисления: +4, +2.

При низких температурах углерод инертен, но при нагревании его активность возрастает.

Углерод как восстановитель:

— с кислородом

C0 + O2 –t°= CO2 углекислый газ

при недостатке кислорода — неполное сгорание:

2C0 + O2 –t°= 2C+2O угарный газ

— со фтором

С + 2F2 = CF4

— с водяным паром

C0 + H2O –1200°= С+2O + H2 водяной газ

— с оксидами металлов. Таким образом выплавляют металл из руды.

C0 + 2CuO –t°= 2Cu + C+4O2

— с кислотами – окислителями:

C0 + 2H2SO4(конц.) = С+4O2 + 2SO2 + 2H2O

С0 + 4HNO3(конц.) = С+4O2 + 4NO2 + 2H2O

— с серой образует сероуглерод:

С + 2S2 = СS2.

Углерод как окислитель:

— с некоторыми металлами образует карбиды

4Al + 3C0 = Al4C3

Ca + 2C0 = CaC2-4

— с водородом — метан (а также огромное количество органических соединений)

C0 + 2H2 = CH4

— с кремнием, образует карборунд (при 2000 °C в электропечи):

Si + C = SiC.

Нахождение углерода в природе

Ссвободный углерод встречается в виде алмаза и графита. В виде соединений углерод находится в составе минералов: мела, мрамора, известняка – СаСО3, доломита – MgCO3*CaCO3; гидрокарбонатов – Mg(НCO3)2 и Са(НCO3)2, СО2 входит в состав воздуха; углерод является главной составной частью природных органических соединений – газа, нефти, каменного угля, торфа, входит в состав органических веществ, белков, жиров, углеводов, аминокислот, входящих в состав живых организмов.

Неорганические соединения углерода

Ни ионы С4+ , ни С4- ‑ ни при каких обычных химических процессах не образуются: в соединениях углерода имеются ковалентные связи различной полярности.

Оксид углерода (II) СО

Угарный газ; бесцветный, без запаха, малорастворим в воде, растворим в органических растворителях, ядовит, t°кип = -192°C; t пл. = -205°C.

Получение

1) В промышленности (в газогенераторах):

C + O2 = CO2

CO2 + C = 2CO

2) В лаборатории — термическим разложением муравьиной или щавелевой кислоты в присутствии H2SO4(конц.):

HCOOH = H2O + CO

H2C2O4 = CO + CO2 + H2O

Химические свойства

При обычных условиях CO инертен; при нагревании – восстановитель; несолеобразующий оксид.

1) с кислородом

2C+2O + O2 = 2C+4O2

2) с оксидами металлов

C+2O + CuO = Сu + C+4O2

3) с хлором (на свету)

CO + Cl2 –hn= COCl2(фосген)

4) реагирует с расплавами щелочей (под давлением)

CO + NaOH = HCOONa (формиат натрия)

5) с переходными металлами образует карбонилы

Ni + 4CO –t°= Ni(CO)4

Fe + 5CO –t°= Fe(CO)5

Оксид углерода (IV) СO2

Углекислый газ, бесцветный, без запаха, растворимость в воде — в 1V H2O растворяется 0,9V CO2 (при нормальных условиях); тяжелее воздуха; t°пл.= -78,5°C (твёрдый CO2 называется «сухой лёд»); не поддерживает горение.

Получение

- Термическим разложением солей угольной кислоты (карбонатов). Обжиг известняка:

CaCO3 –t°= CaO + CO2

- Действием сильных кислот на карбонаты и гидрокарбонаты:

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

Химические свойства СO2

Кислотный оксид: реагирует с основными оксидами и основаниями, образуя соли угольной кислоты

Na2O + CO2 = Na2CO3

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

NaOH + CO2 = NaHCO3

При повышенной температуре может проявлять окислительные свойства

С+4O2 + 2Mg –t°= 2Mg+2O + C0

Качественная реакция

Помутнение известковой воды:

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3¯(белый осадок) + H2O

Оно исчезает при длительном пропускании CO2 через известковую воду, т.к. нерастворимый карбонат кальция переходит в растворимый гидрокарбонат:

CaCO3 + H2O + CO2 = Сa(HCO3)2

Угольная кислота и её соли

H2CO3 — Кислота слабая, существует только в водном растворе:

CO2 + H2O ↔ H2CO3

Двухосновная:

H2CO3 ↔ H+ + HCO3— Кислые соли — бикарбонаты, гидрокарбонаты

HCO3— ↔ H+ + CO32- Cредние соли — карбонаты

Характерны все свойства кислот.

Карбонаты и гидрокарбонаты могут превращаться друг в друга:

2NaHCO3 –t°= Na2CO3 + H2O + CO2

Na2CO3 + H2O + CO2 = 2NaHCO3

Карбонаты металлов (кроме щелочных металлов) при нагревании декарбоксилируются с образованием оксида:

CuCO3 –t°= CuO + CO2

Качественная реакция — «вскипание» при действии сильной кислоты:

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

CO32- + 2H+ = H2O + CO2

Карбиды

Карбид кальция:

CaO + 3 C = CaC2 + CO

CaC2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + C2H2 .

Ацетилен выделяется при реакции с водой карбидов цинка, кадмия, лантана и церия:

2 LaC2 + 6 H2O = 2La(OH)3 + 2 C2H2 + H2.

Be2C и Al4C3 разлагаются водой с образованием метана:

Al4C3 + 12 H2O = 4 Al(OH)3 = 3 CH4.

В технике применяют карбиды титана TiC, вольфрама W2C (твердые сплавы), кремния SiC (карборунд – в качестве абразива и материала для нагревателей).

Цианиды

получают при нагревании соды в атмосфере аммиака и угарного газа:

Na2CO3 + 2 NH3 + 3 CO = 2 NaCN + 2 H2O + H2 + 2 CO2

Синильная кислота HCN – важный продукт химической промышленности, широко применяется в органическом синтезе. Ее мировое производство достигает 200 тыс. т в год. Электронное строение цианид-аниона аналогично оксиду углерода (II), такие частицы называют изоэлектронными:

C=O: [:C=N:]–

Цианиды (0,1-0,2%-ный водный раствор) применяют при добыче золота:

2 Au + 4 KCN + H2O + 0,5 O2 = 2 K[Au(CN)2] + 2 KOH.

При кипячении растворов цианидов с серой или сплавлении твердых веществ образуются роданиды:

KCN + S = KSCN.

При нагревании цианидов малоактивных металлов получается дициан: Hg(CN)2 = Hg + (CN)2. Растворы цианидов окисляются до цианатов:

2 KCN + O2 = 2 KOCN.

Циановая кислота существует в двух формах:

H-N=C=O; H-O-C=N:

В 1828 г. Фридрих Вёлер (1800-1882) получил из цианата аммония мочевину: NH4OCN = CO(NH2)2 при упаривании водного раствора.

Это событие обычно рассматривается как победа синтетической химии над «виталистической теорией».

Существует изомер циановой кислоты – гремучая кислота

H-O-N=C.

Ее соли (гремучая ртуть Hg(ONC)2) используются в ударных воспламенителях.

Синтез мочевины (карбамида):

CO2 + 2 NH3 = CO(NH2)2 + H2O. При 1300С и 100 атм.

Мочевина является амидом угольной кислоты, существует и ее «азотный аналог» – гуанидин.

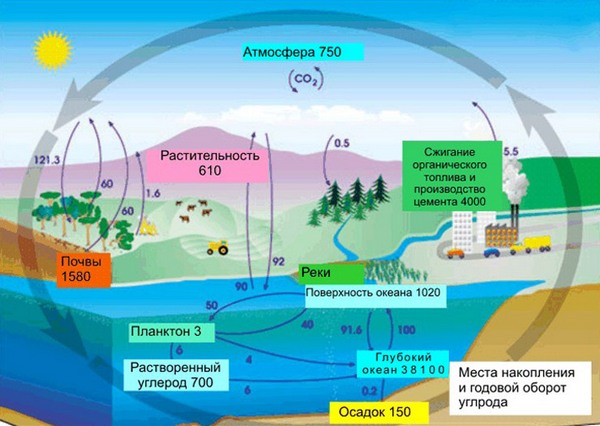

Карбонаты

Важнейшие неорганические соединения углерода – соли угольной кислоты (карбонаты). H2CO3 – слабая кислота (К1 =1,3·10-4; К2 =5·10-11). Карбонатный буфер поддерживает углекислотное равновесие в атмосфере. Мировой океан обладает огромной буферной емкостью, потому что он является открытой системой. Основная буферная реакция – равновесие при диссоциации угольной кислоты:

H2CO3 ↔ H+ + HCO3— .

При понижении кислотности происходит дополнительное поглощение углекислого газа из атмосферы с образованием кислоты:

CO2 + H2O ↔ H2CO3 .

При повышении кислотности происходит растворение карбонатных пород (раковины, меловые и известняковые отложения в океане); этим компенсируется убыль гидрокарбонатных ионов:

H+ + CO32-↔ HCO3—

CaCO3(тв.) ↔ Ca2+ + CO32-

Твердые карбонаты переходят в растворимые гидрокарбонаты. Именно этот процесс химического растворения избыточного углекислого газа противодействует «парниковому эффекту» – глобальному потеплению из-за поглощения углекислым газом теплового излучения Земли. Примерно треть мирового производства соды (карбонат натрия Na2CO3) используется в производстве стекла.

Источник

Углерод – важнейший химический элемент периодической таблицы Менделеева. Без него, как и без кислорода и водорода немыслимой была бы сама Жизнь. Можно без преувеличения сказать, что жизнь всех живых существ от амебы до человека построена именно из соединений углерода. Углерод – биогенный элемент составляющий основу жизни на нашей планете. Будучи структурной единицей огромного числа различных органических соединений, он участвует и в построении живых организмов и в обеспечении их жизнедеятельности. Даже возникновение самой Жизни рассматривается учеными как сложный процесс эволюции углеродных соединений. А какие химические и физические свойства этого чудесного элемента, история его открытие и современное применение в химии, читайте об этом далее.

История открытия углерода

На самом деле углерод был известен человеку еще с глубокой древности в виде своих аллотропных модификаций: алмаза и графита. Помимо этого углерод в виде древесного угля активно применялся при выплавке металлов. От угля происходит и само название углерода, как химического элемента.

Но в те далекие времена люди пользовались углеродом в виде угля, или любовались им же, в виде алмазов, неосознанно, без понимания того, какой важный химический элемент стоит за всем этим.

Научное открытие углерода произошло в 1791 году, когда английский химик Теннант впервые получил свободный углерод. Для получения углерода он пропускал пары фосфора над прокаленным мелом. В результате этой химической реакции образовались фосфат кальция и чистый углерод. Впрочем, этому опыту предшествовали и другие искания, например выдающийся французский химик Лавуазье поставил опыт по сжиганию алмаза при помощи большой зажигательной машины. Драгоценный алмаз сгорел без остатка, после чего ученый пришел к выводу, что алмаз представляет собой ничто иное как кристаллический углерод.

Интересно, что в этих опытах совместно с алмазом пробовали сжигать и другие драгоценные камни, к примеру, рубин. Но другие камни выдерживали высокую температуру, только алмаз сгорал без остатка, что и обратило внимание на его отличную химическую природу.

Углерод в таблице Менделеева

В основе расположения химических элементов в периодической системе Менделеева лежит их атомный вес, рассчитанный относительно атомного веса водорода. Атомная масса углерода составляет 12,011, согласно ней он занимает почетное 6-е место в таблице Менделеева и обозначается латинской литерой С.

Помимо этого следует обратить внимание на следующие характеристики углерода:

- Природный углерод состоит из смеси двух стабильных изотопов 12С (98,892%) и 13С (1,108%)

- Помимо этого известно 6 радиоактивных изотопов углерода. Один из них, изотоп 14С с периодом полураспада 5,73*103 лет в небольших количествах образуется в верхних слоях атмосферы нашей планеты под действием космического излучения.

Строение атома углерода

Атом углерода имеет 2 оболочки (как впрочем, и все элементы, расположенные во втором периоде) и 6 электронов: 1s22s22p2. Четыре валентных электрона находятся на внешнем электронном уровне атома углерода. А оставшиеся два электрона находятся на отдельных p-орбиталях, при этом они являются неспаренными.

Так на картинке изображена схема электронного строения атома углерода.

Физические свойства углерода

Своими физическими свойствами углерод типичный неметалл. При этом он образует множество аллотропных модификаций («аллотропные» означает существование двух и более разных веществ из одного химического элемента): наиболее популярными из них являются алмаз, графит, уголь, сажа. При этом алмаз – одно из самых твердых веществ, представляющих углерод.

Разумеется, разные аллотропные модификации углерода имеют и разные физические свойства. Если алмаз типичное твердое тело, то, к примеру, жидкий углерод, который можно получить только при определенном внешнем давлении, обладает совершенно иными физическими свойствами, нежели алмаз или графит.

Химические свойства углерода

В обычных условиях углерод, как правило, химически инертен, но при высоких температурах он может вступать в химические взаимодействия со многими другими элементами, обычно проявляя сильные восстановительные свойства. Приведем примеры химических реакций углерода как восстановителя с:

— с кислородом

C0 + O2 –t°= CO2 углекислый газ

при недостатке кислорода — неполное сгорание:

2C0 + O2 –t°= 2C+2O угарный газ

— со фтором

С + 2F2 = CF4

— с водяным паром

C0 + H2O –1200°= С+2O + H2 водяной газ

— с оксидами металлов. Таким образом, выплавляют металл из руды.

C0 + 2CuO –t°= 2Cu + C+4O2

— с кислотами – окислителями:

C0 + 2H2SO4(конц.) = С+4O2 + 2SO2 + 2H2O

С0 + 4HNO3(конц.) = С+4O2 + 4NO2 + 2H2O

— с серой образует сероуглерод:

С + 2S2 = СS2.

Порой углерод может выступать и как окислитель, образуя карбиды при вступлении в химические реакции с некоторыми металлами:

4Al + 3C0 = Al4C3

Ca + 2C0 = CaC2-4

Вступая в реакцию с водородом, углерод образует метан:

C0 + 2H2 = CH4

Углерод в природе

В земной коре содержание углерода составляет всего лишь 0,15%. Несмотря на эту кажущуюся маленькой цифру, стоит заметить, что углерод непрерывно участвует в природном круговороте из земной коры через биосферу в атмосферу и наоборот. Также именно из углерода состоят такие ценные ресурсы как нефть, уголь, торф, известняки и природный газ. И как мы писали в начале нашей статьи, углерод – основа жизни. Скажем, в теле взрослого человека с весом в 70 кг имеется около 13 кг углерода. Это только в одном человека, примерно в таких же пропорциях углерод содержится в телах всех других живых существ, растений и животных.

Применение углерода

Можно сказать, что углерод неразрывно связан с самим развитием человеческой цивилизации. Именно из соединений с участием углерода образованы основные топлива, благодаря которым ездят машины, летают самолеты, вы можете приготовить себе еду и обогреть свой дом в холодную пору – это нефть и газ. Помимо этого соединения углерода активно используются в химической и металлургической промышленности, в фармацевтике и строительстве. Алмазы, будучи аллотропной модификацией углерода используются в ювелирном деле и ракетостроении. В целом промышленность современности не может обойтись без углерода, он необходим практически везде.

Рекомендованная литература и полезные ссылки

- Savvatimskiy, A (2005). “Measurements of the melting point of graphite and the properties of liquid carbon (a review for 1963–2003)”. Carbon. 43 (6): 1115–1142. doi:10.1016/j.carbon.2004.12.027

- Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И.Л. и др.. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1. — 623 с.

- ChemNet. Углерод: история открытия элемента.

- Лейпунский О. И. Об искусственных алмазах (рус.) // Успехи химии. — Российская академия наук, 1939. — Вып. 8. — С. 1519—1534.

- Seal M. The effect of surface orientation on the graphitization of diamond. // Phis. Stat. Sol., 1963, v. 3, p. 658.

Углерод, видео

И в завершение образовательное видео по теме нашей статьи.

Автор: Павел Чайка, главный редактор журнала Познавайка

При написании статьи старался сделать ее максимально интересной, полезной и качественной. Буду благодарен за любую обратную связь и конструктивную критику в виде комментариев к статье. Также Ваше пожелание/вопрос/предложение можете написать на мою почту pavelchaika1983@gmail.com или в Фейсбук, с уважением автор.

Источник

Óãëåðîä (Ñ) íàõîäèòñÿ â IV ïîäãðóïïå ïåðèîäè÷åñêîé òàáëèöû Ä.È. Ìåíäåëååâà. Íà âíåøíåì óðîâíå 4 íåñïàðåííûõ ýëåêòðîíà. Óãëåðîä – íåìåòàëë. Îáëàäàåò âîññòàíîâèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè.

Àëëîòðîïèÿ óãëåðîäà.

Óãëåðîä ñóùåñòâóåò â íåñêîëüêèõ àëëîòðîïíûõ ìîäèôèêàöèÿõ:

– ãðàôèò (èìååò ñëîèñòóþ ñòðóêòóðó, î÷åíü ïëàñòè÷åí),

– àëìàç (ñàìîå òâåðäîå ñîåäèíåíèå),

– Ñ60 (ôóëëåðåí).

Èç ãðàôèòà ìîæíî ïîëó÷èòü àëìàç ïóòåì äëèòåëüíîãî íàãðåâà ïðè âûñîêèì äàâëåíèåì. È àëìàç è ãðàôèò èìåþò ðàçëè÷íûå êðèñòàëëè÷åñêèå ðåøåòêè, âñëåäñòâèå ÷åãî íàáëþäàþòñÿ ðàçëè÷èÿ â ñâîéñòâàõ.

Õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà óãëåðîäà.

1. Âçàèìîäåéñòâèå ñ êèñëîðîäîì:

Ñ + Î2 + ÑÎ2,

íåäîñòàòêå êèñëîðîäà îáðàçóþòñÿ ìîíîîêñèäû:

2Ñ +Î2 = 2ÑÎ,

2. Ñî ñëîæíûìè âåùåñòâàìè:

Ñ + Î2 = 2ÑÎ,

Ñ + ÑÎ2 = 2ÑÎ,

3. Ïðè îáû÷íîé òåìïåðàòóðå âçàèìîäåéñòâóåò ñî ôòîðîì, ïðè íàãðåâàíèè – ñ õëîðîì, ñåðîé è àçîòîì:

4C + S8 = 4CS2,

2C + N2 = C2N2,

Ñ êðåìíèåì óãëåðîä îáðàçóåò êàáðîðóíä – ñîåäèíåíèå ïî òâåðäîñòè ñðàâíèìîå ñ àëìàçîì:

Si + C = SiC,

4. Ðàçáàâëåííûå êèñëîòû íå äåéñòâóþò íà óãëåðîä, à êîíöåíòðèðîâàííûå îêèñëÿþò:

C + 2H2SO4 = CO2 + 2SO2 + 2H2O,

5. Óãëåðîä ó÷àñòâóåò â ðåàêöèÿõ â êà÷åñòâå âîññòàíîâèòåëÿ:

CuO + C = C + CO,

6. Ïðè íàãðåâå âçàèìîäåéñòâóåò ñ îêñèäàìè àêòèâíûõ ìåòàëëîâ, îáðàçóÿ êàðáèäû:

CaO + 3C = CaC2 + CO,

7. Ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ìåòàëëàìè óãëåðîä âûñòóïàåò â êà÷åñòâå îêèñëèòåëÿ:

Ca + 2C = CaC2.

Êàëüêóëÿòîðû ïî õèìèè | |

| Õèìèÿ îíëàéí íà íàøåì ñàéòå äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ è óðàâíåíèé. | |

| Êàëüêóëÿòîðû ïî õèìèè | |

Õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû | |

| Õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû Ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòåìû Ìåíäåëååâà, ñâîéñòâà, âàëåíòíîñòü õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ | |

| Õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû | |

Õèìèÿ 7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ | |

| Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî êóðñó õèìèè äëÿ îáó÷åíèÿ è ïîäãîòîâêè â ýêçàìåíàì, ÃÂÝ, ÅÃÝ, ÎÃÝ, ÃÈÀ | |

| Õèìèÿ 7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ | |

Ñîåäèíåíèÿ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ | |

| Àëêàíû, âîäà, ãàëîãåíû, ìûëà, æèðû, ãèäðîêñèäû; îêñèäû, õëîðèäû, ïðîèçâîäíûå õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ òàáëèöû Ìåíäåëååâà | |

| Ñîåäèíåíèÿ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ | |

Âîäà. Ñâîéñòâà âîäû. | |

| Âîäà íàèáîëåå øèðîêî ðàñïðîñòðàí¸ííîå ñîåäèíåíèå íà íàøåé ïëàíåòå. | |

| Âîäà. Ñâîéñòâà âîäû. | |

Éîä. Ñâîéñòâà éîäà. | |

| Éîä ( I 2 ) íàõîäèòñÿ â 7-îé ãðóïïå ïåðèîäè÷åñêîé òàáëèöû Ä. | |

| Éîä. Ñâîéñòâà éîäà. | |

Источник