Какими свойствами обладают аминокислоты только кислотными

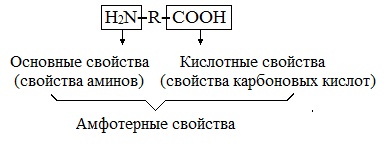

Аминокислоты являются амфотерными соединениями, для них характерны кислотно-основные свойства. Это обусловлено наличием в их молекулах функциональных групп кислотного (-СООН) и основного (-NH2) характера.

Кислотно-основное равновесие в водных растворах

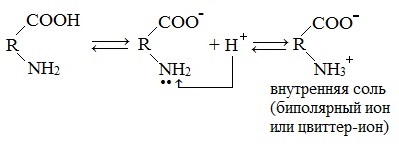

В водных растворах и твердом состоянии аминокислоты существуют в виде внутренних солей.

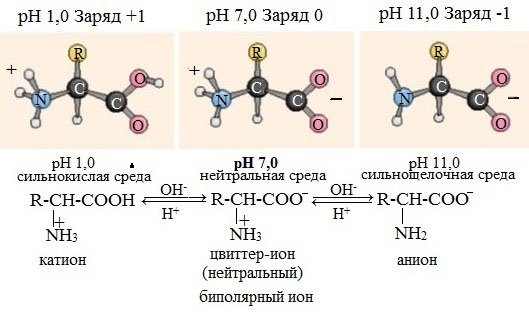

Ионизация молекул аминокислот в водных растворах зависит от кислотного или щелочного характера среды:

В кислой среде молекулы аминокислот представляю собой катион. В щелочной среде молекулы аминокислот представляют собой анион. В нейтральной среде аминокислоты представляют собой цвиттер-ион или биполярный ион.

Аминокислоты в твердом состоянии всегда существуют в виде биполярного, двухзарядного иона — цвиттер-иона.

Водные растворы аминокислот в кислой и щелочной среде проводят электрический ток.

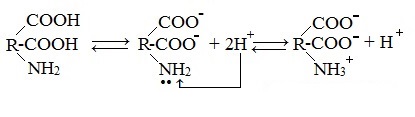

1. Взаимодействие внутри молекулы – образование внутренних солей (биполярных ионов)

Молекулы аминокислот существуют в виде внутренних солей, которые образуются за счет переноса протона от карбоксила к аминогруппе.

Карбоксильная группа аминокислоты отщепляет ион водорода, который затем присоединяется к аминогруппе той же молекулы по месту неподеленной электронной пары азота. В результате действие функциональных групп нейтрализуется, образуется так называемая внутренняя соль.

Водные растворы аминокислот в зависимости от количества функциональных групп имеют нейтральную, кислую или щелочную среду.

Аминокислоты с одной карбоксильной группой и одной аминогруппой имеют нейтральную реакцию.

Видеоопыт «Свойства аминоуксусной кислоты»

а) моноаминомонокарбоновые кислоты (нейтральные кислоты)

Внутримолекулярная нейтрализация — образуется биполярный цвиттер-ион.

Водные растворы моноаминомонокарбоновых кислот нейтральны (рН≈7).

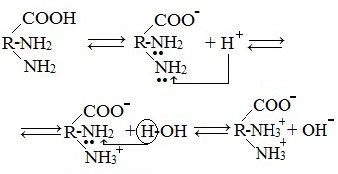

б) моноаминодикарбоновые кислоты (кислые аминокислоты)

Водные растворы моноаминодикарбоновых кислот имеют рН<7 (кислая среда), так как в результате образования внутренних солей этих кислот в растворе появляется избыток ионов водорода Н+.

в) диаминомонокарбоновые кислоты (основные аминокислоты)

Водные растворы диаминомонокарбоновых кислот имеют рН>7 (щелочная среда), так как в результате образования внутренних солей этих кислот в растворе появляется избыток гидроксид-ионов ОН— .

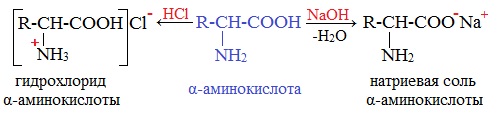

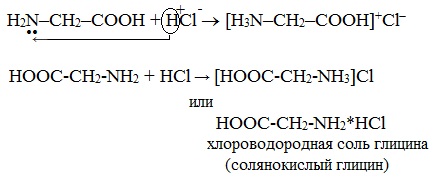

2. Взаимодействие с основаниями и кислотами

Аминокислоты как амфотерные соединения образуют соли как с кислотами (по группе NH2), так и со щелочами (по группе СООН).

Как кислота (участвует карбоксильная группа)

Как карбоновые кислоты α-аминокислоты образуют функциональные производные: соли, сложные эфиры, амиды.

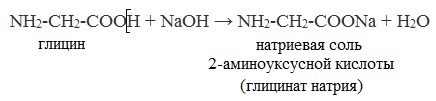

а) взаимодействие с основаниями

Образуются соли:

б) взаимодействие со спиртами (р. этерификации)

Аминокислоты могут реагировать со спиртами в присутствии газообразного хлороводорода, превращаясь в сложный эфир. Сложные эфиры аминокислот не имеют биполярной структуры и являются летучими соединениями.

в) взаимодействие с аммиаком

Образуются амиды:

Как основание (участвует аминогруппа)

а) взаимодействие с сильными кислотами

Подобно аминам, аминокислоты реагируют с сильными кислотами с образованием солей аммония:

б) взаимодействие с азотистой кислотой (р. дезаминирования)

Подобно первичным аминам, аминокислоты реагируют с азотистой кислотой, при этом аминогруппа превращается в гидроксогруппу, а аминокислота – в гидроксикислоту:

Измерение объёма выделившегося азота позволяет определить количество аминокислоты (метод Ван-Слайка).

3. Внутримолекулярное взаимодействие функциональных групп ε-аминокапроновой кислоты, в результате которого образуется ε-капролактам (полупродукт для получения капрона).

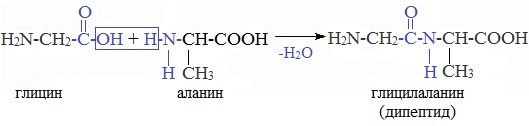

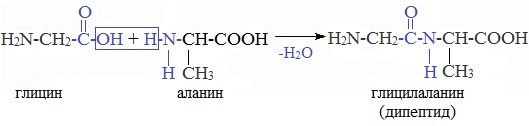

4. Межмолекулярное взаимодействие α-аминокислот – образование пептидов (р. поликонденсации)

При взаимодействии карбоксильной группы одной молекулы аминокислоты и аминогруппы другой молекулы аминокислоты образуются пептиды. При взаимодействии двух α-аминокислот образуется дипептид.

Межмолекулярная реакция с участием трех α-аминокислот приводит к образованию трипептида и т.д.

Важнейшие природные полимеры – белки (протеины) – относятся к полипептидам, т.е представляют собой продукт поликонденсации a-аминокислот.

5. Качественные реакции!

а) нингидриновая реакция

Все аминокислоты окисляются нингидрином с образованием продуктов сине-фиолетового цвета:

Иминокислота пролин дает с нингидрином желтое окрашивание.

б) с ионами тяжелых металлов α-аминокислоты образуют внутрикомплексные соли. Комплексы меди (II), имеющие глубокую синюю окраску, используются для обнаружения α-аминокислот.

Видеоопыт «Образование медной соли аминоуксусной кислоты»

Аминокислоты

Источник

Оксана

Просветленный

(29455)

10 лет назад

Аминокислоты (аминокарбоновые кислоты) — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.

Аминокислоты могут рассматриваться как производные карбоновых кислот, в которых один или несколько атомов водорода заменены на аминные группы.

Общие химические свойства

1. Аминокислоты могут проявлять как кислотные свойства, обусловленные наличием в их молекулах карбоксильной группы -COOH, так и основные свойства, обусловленные аминогруппой -NH2. Растворы аминокислот в воде благодаря этому обладают свойствами буферных растворов.

Цвиттер-ионом называют молекулу аминокислоты, в которой аминогруппа представлена в виде -NH3+, а карбоксигруппа — в виде -COO-. Такая молекула обладает значительным дипольным моментом при нулевом суммарном заряде. Именно из таких молекул построены кристаллы большинства аминокислот.

Некоторые аминокислоты имеют несколько аминогрупп и карбоксильных групп. Для этих аминокислот трудно говорить о каком-то конкретном цвиттер-ионе.

2. Важной особенностью аминокислот является их способность к поликонденсации, приводящей к образованию полиамидов, в том числе пептидов, белков и нейлона-66.

3. Изоэлектрической точкой аминокислоты называют значение pH, при котором максимальная доля молекул аминокислоты обладает нулевым зарядом. При таком pH аминокислота наименее подвижна в электрическом поле, и данное свойство можно использовать для разделения аминокислот, а также белков и пептидов.

4. Аминокислоты обычно могут вступать во все реакции, характерные для карбоновых кислот и аминов.

Оптическая изомерия

Все входящие в состав живых организмов L-аминокислоты, кроме глицина, содержат асимметричный атом углерода (треонин и изолейцин содержат два асимметричных атома) и обладают оптической активностью. Почти все встречающиеся в природе L-аминокислоты имеют L-форму, и лишь L-аминокислоты включаются в состав белков, синтезируемых на рибосомах.

Данную особенность «живых» аминокислот весьма трудно объяснить, так как в реакциях между оптически неактивными веществами или рацематами (которыми, видимо, были представлены органические молекулы на древней Земле) L и D-формы образуются в одинаковых количествах. Возможно. выбор одной из форм (L или D) — просто результат случайного стечения обстоятельств: первые молекулы, с которых смог начаться матричный синтез, обладали определенной формой, и именно к ним “приспособились” соответствующие ферменты.

D-аминокислоты в живых организмах

Оптические изомеры аминокислот претерпевают медленную самопроизвольную неферментативную рацемизацию. Например, в белке дентине (входит в состав зубов) L-аспартат переходит в D-форму со скоростью 0,1 % в год, что может быть использовано для определения возраста биологических объектов.

С развитием следового аминокислотного анализа D-аминокислоты были обнаружены сначала в составе клеточных стенок некоторых бактерий (1966), а затем и в тканях высших организмов. Так, D-аспартат и D-метионин предположительно являются нейромедиаторами у млекопитающих.

В состав некоторых пептидов входят D-аминокислоты, образующиеся при посттрансляционной модификации. Например, D-метионин и D-аланин входят в состав опиоидных гептапептидов кожи южноамериканских амфибий филломедуз (дерморфина, дермэнкефалина и делторфинов) . Наличие D-аминокислот определяет высокую биологическую активность этих пептидов как анальгетиков.

Сходным образом образуются пептидные антибиотики бактериального происхождения, действующие против грамположительных бактерий — низин, субтилин и эпидермин.

Гораздо чаще D-аминокислоты входят в состав пептидов и их производных, образующихся путем нерибосомного синтеза в клетках грибов и бактерий. Видимо. в этом случае исходным материалом для синтеза служат также L-аминокислоты. которые изомеризуются одной из субъединиц ферментного комплекса, осуществляющего синтез пептида.

см рисунок

Источник

Аминокислоты – органические бифункциональные соединения, в состав которых входят карбоксильные группы –СООН и аминогруппы –NH2.

Природные аминокислоты можно разделить на следующие основные группы:

| 1) Алифатические предельные аминокислоты (глицин, аланин) | NH2-CH2-COOH глицин NH2-CH(CH3)-COOH аланин |

| 2) Серосодержащие аминокислоты (цистеин) | цистеин |

| 3) Аминокислоты с алифатической гидроксильной группой (серин) | NH2-CH(CH2OH)-COOH серин |

| 4) Ароматические аминокислоты (фенилаланин, тирозин) | фенилаланин

тирозин |

| 5) Аминокислоты с двумя карбоксильными группами (глутаминовая кислота) | HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH глутаминовая кислота |

| 6) Аминокислоты с двумя аминогруппами (лизин) | CH2(NH2)-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH лизин |

- Для природных α-аминокислот R-CH(NH2)COOH применяются тривиальные названия: глицин, аланин, серин и т. д.

- По систематической номенклатуре названия аминокислот образуются из названий соответствующих кислот прибавлением приставки амино- и указанием места расположения аминогруппы по отношению к карбоксильной группе:

- Часто используется также другой способ построения названий аминокислот, согласно которому к тривиальному названию карбоновой кислоты добавляется приставка амино- с указанием положения аминогруппы буквой греческого алфавита.

Аминокислоты – твердые кристаллические вещества с высокой температурой плавления. Хорошо растворимы в воде, водные растворы хорошо проводят электрический ток.

- Замещение галогена на аминогруппу в соответствующих галогензамещенных кислотах:

- Восстановление нитрозамещенных карбоновых кислот (применяется для получения ароматических аминокислот):

При растворении аминокислот в воде карбоксильная группа отщепляет ион водорода, который может присоединиться к аминогруппе. При этом образуется внутренняя соль, молекула которой представляет собой биполярный ион:

1. Кислотно-основные свойства аминокислот

Аминокислоты — это амфотерные соединения.

Они содержат в составе молекулы две функциональные группы противоположного характера: аминогруппу с основными свойствами и карбоксильную группу с кислотными свойствами.

Водные растворы аминокислот имеют нейтральную, щелочную или кислую среду в зависимости от количества функциональных групп.

Так, глутаминовая кислота образует кислый раствор (две группы -СООН, одна -NH2), лизин — щелочной (одна группа -СООН, две -NH2).

1.1. Взаимодействие с металлами и щелочами

Как кислоты (по карбоксильной группе), аминокислоты могут реагировать с металлами, щелочами, образуя соли:

1.2. Взаимодействие с кислотами

По аминогруппе аминокислоты реагируют с основаниями:

2. Взаимодействие с азотистой кислотой

Аминокислоты способны реагировать с азотистой кислотой.

Например, глицин взаимодействует с азотистой кислотой:

3. Взаимодействие с аминами

Аминокислоты способны реагировать с аминами, образуя соли или амиды.

4. Этерификация

Аминокислоты могут реагировать со спиртами в присутствии газообразного хлороводорода, превращаясь в сложный эфир:

Например, глицин взаимодействует с этиловым спиртом:

5. Декарбоксилирование

Протекает при нагревании аминокислот с щелочами или при нагревании.

Например, глицин взаимодействует с гидроксидом бария при нагревании:

Например, глицин разлагается при нагревании:

6. Межмолекулярное взаимодействие аминокислот

При взаимодействии аминокислот образуются пептиды. При взаимодействии двух α-аминокислот образуется дипептид.

Например, глицин реагирует с аланином с образованием дипептида (глицилаланин):

Фрагменты молекул аминокислот, образующие пептидную цепь, называются аминокислотными остатками, а связь CO–NH — пептидной связью.

Источник

α-Аминокислоты в силу своего химического строения проявляют кислотно-основные (амфотерные) свойства, которые определяют многие физико-химические и биологические свойства белков. На этих свойствах основаны, почти все методы выделения и идентификации аминокислот и белков.

При нейтральном значении рН аминокислоты в растворах находятся в виде биполярного иона (цвиттер-иона), при этом аминогруппа протонирована (-NH3+), а карбоксильная группа – диссоциирована (-СОО-):

| (рН ≈7) |

Ионизация аминокислоты зависит от рН среды: в кислых растворах ионизирована аминогруппа, а в щелочных – карбоксильная группа:

В кислой среде α-аминокислоты выступают как основания (по аминогруппе), а в щелочной – как кислоты (по карбоксильной группе). У некоторых аминокислот может ионизироваться также радикал (R), в связи, с чем все аминокислоты можно разделить на заряженные и незаряженные (при физиологическом значении рН=6,0 – 8,0) (см. табл. 4). В качестве примера первых можно привести аспарагиновую кислоту и лизин:

Если радикалы аминокислот нейтральные, то они не оказывают влияния на диссоциацию α-карбоксильной или α-аминогруппы, и величинырК (отрицательный логарифм, показывающий значение рН, при котором эти группы наполовину диссоциированы) остаются относительно постоянными.

Величины рК для α-карбоксилыюй (pK1) и α-аминогруппы (рК2) сильно различаются. При рН < pK1 почти все молекулы аминокислоты протежированы и заряжены положительно. Напротив, при рН > рК2 практически все молекулы аминокислоты являются отрицательно заряженными, так как α-карбоксильная группа находится в диссоциированном состоянии.

Следовательно, в зависимости от рН среды аминокислоты имеют суммарный нулевой положительный или отрицательный заряд. Значение рН, при котором суммарный заряд молекулы равен нулю, и она не перемещается в электрическом поле ни к катоду, ни к аноду, называется изоэлектрической точкой и обозначается pI.

Для нейтральных α-аминокислот значение pI находят как среднее арифметическое между двумя значениями рК:

При рН раствора меньше pI аминокислоты протонируются и, заряжаясь положительно, перемещаются в электрическом поле к катоду. Обратная картина наблюдается при рН > pI.

Для аминокислот, содержащих заряженные (кислотные или основные) радикалы, изоэлектрическая точка зависит от кислотности или основности этих радикалов и их рК (рК3). Значение pI для них находят по следующим формулам:

для кислых аминокислот:

для основных аминокислот:

В клетках и межклеточной жидкости организма человека и животных рН среды близко к нейтральному, поэтому основные аминокислоты (лизин, аргинин) имеют положительный заряд (катионы), кислые аминокислоты (аспарагиновая, глутаминовая) имеют отрицательный заряд (анионы), а остальные существуют в виде биполярного цвиттер-иона.

Стереохимия аминокислот

Важной особенностью белковых α-аминокислот является их оптическая активность. За исключением глицина все они построены асимметрично, в связи с чем, будучи растворены в воде или в соляной кислоте, способны вращать плоскость поляризации света. Аминокислоты существуют в виде пространственных изомеров, относящихся к D- или L-ряду. L- или D-конфигурация определяется типом строения соединения относительно асимметрического атома углерода (атом углерода, связанный с четырьмя различными атомами или группами атомов). В формулах асимметрический атом углерода обозначают звездочкой. На рис.3 показаны проекционные модели L- и D- конфигураций аминокислот, которые являются как бы зеркальным отображением друг друга. Все 18 оптически активных белковых аминокислот относятся к L -ряду. Однако в клетках многих микроорганизмов и в антибиотиках, продуцируемых некоторыми из них, обнаружены D-аминокислоты.

Рис. 3. Конфигурация L- и D- аминокислот

Строение белков

Исходя из результатов изучения продуктов гидролиза белков и выдвинутых А.Я. Данилевским идей о роли пептидных связей -CO-NH- в построении белковой молекулы, немецкий ученый Э.Фишер предложил в начале XX века пептидную теорию строения белков. Согласно этой теории, белки представляют собой линейные полимеры α-аминокислот, связанных пептиднойсвязью – полипептиды:

В каждом пептиде один концевой аминокислотный остаток имеет свободную α-аминогруппу (N-конец), а другой – свободную α-карбоксильную группу (С-конец). Структуру пептидов принято изображать, начиная с N-концевой аминокислоты. При этом аминокислотные остатки обозначаются символами. Например: Ala-Tyr-Leu-Ser-Tyr- •••–Cys. Этой записью обозначен пептид, в котором N-концевой α-аминокислотой является аланин, а С-концевой – цистеин. При чтении такой записи окончания названий всех кислот, кроме последних меняются на – “ил”: аланил-тирозил-лейцил-серил-тирозил-••• -цистеин. Длина пептидной цепи в пептидах и белках, встречающихся в организме, колеблется от двух до сотен и тысяч аминокислотных остатков.

Для определения аминокислотного состава белки (пептиды) подвергают гидролизу:

В нейтральной среде эта реакция протекает очень медленно, но ускоряется в присутствии кислот или щелочей. Обычно гидролиз белков проводят в запаянной ампуле в 6М растворе соляной кислоты при 105 °С; в таких условиях полный распад происходит примерно за сутки. В некоторых случаях белок гидролизуют в более мягких условиях (при температуре 37-40 °С) под действием биологических катализаторов-ферментов в течение нескольких часов.

Затем аминокислоты гидролизата разделяют методом хроматографии на ионообменных смолах (сульфополистирольный катионит), выделяя отдельно фракцию каждой аминокислоты. Для вымывания аминокислот с ионнообменной колонки используют буферы с возрастающим значением рН. Первым снимается аспартат, имеющий кислотную боковую цепь; аргинин с основной боковой цепью вымывается последним. Последовательность снятия аминокислот с колонки определяют по профилю вымывания стандартных аминокислот. Фракционированные аминокислоты определяют по окраске, образующейся при нагревании с нингидрином:

В этой реакции бесцветный нингидрин превращается; в синефиолетовый продукт, интенсивность окраски которого (при 570 нм) пропорциональна количеству аминокислоты (только пролин дает желтое окрашивание). Измерив, интенсивность окрашивания, можно рассчитать концентрацию каждой аминокислоты в гидролизате и число остатков каждой из них в исследуемом белке.

В настоящее время такой анализ проводят с помощью автоматических приборов – аминокислотных анализаторов (см. ниже рис. Схемы прибора). Результат анализа прибор выдаёт в виде графика концентраций отдельных аминокислот. Этот метод нашел широкое применение в исследовании состава пищевых веществ , клинической практике; с его помощью за 2-3 часа можно получить полную картину качественного состава аминокислот продуктов и биологических жидкостей.

Рис. Схема аминокислотного анализатора: 1 – вымывающий раствор (буфер с переменным рН); 2 – хроматогрифическая колонка (в верхнюю часть колонки вносят гидролизат белка, затем начинают вымывание); 3 – раствор нингидрина; 4 – водяная баня (подогревание необходимо для ускорения реакции нингидрина с аминокислотами); 5 – спектрофотометр и записывающее устройство; 6 – хроматограмма, каждый пик которой соответствует одной аминокислоте, а площадь пика пропорциональна концентрации аминокислоты в гидролизате.

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 5026 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник