Какими свойствами обладают магниты как магниты взаимодействуют

Наверняка вам знакомо свойство магнитов примагничивать какие-либо предметы. Преимущественно, магниты могут притягивать металлические предметы, а на неметаллы влияние не оказывают (или оказывают, но при определенных специальных условиях).

Но почему же магнит способен притягивать предметы или другие магниты? Из-за чего, скажем, деревянный брусок ничего не притягивает, а вот постоянный магнит вполне способен притягивать гвозди, скрепки и другие предметы?

Ответ на вопрос кроется, как обычно это и бывает в материаловедении, в структуре рассматриваемого образца. Структура должна быть особенная. Правда сложно представить, какая именно специфика структуры материала может наделять образец такими “космическими свойствами”. Начнем с самого простого.

Как мы помним из элементарной школьной физики, всегда, где есть электричество, есть и магнетизм. Утрируя для упрощения изучения вопроса скажем, что электрический ток порождает магнитное поле. Электрический ток же – это упорядоченное направленное движение частиц.

При детальном рассмотрении, любой движущийся электрон можно рассматривать как частицу, создающую вокруг себя магнитное поле.

Вспомним, что все материалы состоят из частиц. Частицы – это молекулы и атомы. Атомы в свою очередь состоят из электронов и протонов (и много чего ещё, но не о том сейчас :)…) Электроны перемещаются относительно ядер атомов. Вспоминаем планетарную модель атома. Соответственно, когда электроны перемещаются по орбите, они создают магнитный момент.

По этой логике, как минимум все металлы, должны притягивать всё. Но дело тут в том, что магнитный момент отдельной частицы слишком мал. Частицы в обычном же материале перемещаются хаотично, поэтому малые моменты самоубиваются. Суммирование моментов не происходит.

Вот теперь наверное и понятно, что происходит в постоянном магните.

У ферромагнетиков (это вещества, из которых делают магниты) не все электроны имеют пару. В результате, некоторые электроны перемещаются в одном направлении.

Соответственно, и магнитный момент направлен в одну сторону и суммируется. Получается естественный электромагнит. Зоны, где происходит такое упорядочивание, называются магнитными доменами.

Это свойств характерно только определенному классу материалов с определенной структурой. Они и могут быть постоянными магнитами.

Микроструктура у таких материалов тоже будет иметь некоторые характерные отличия. Наверное можно догадаться, что она должна быть далеко неравновесной. Именно это создаст благодатную почву для формирования описываемых ранее условий. Нужны дислокации, границы зерен, и т.п., являющиеся источником искажений структуры. Ведь когда всё равновесно, то и цепляться не за что. Если структура равномерная то отклонения, которые как раз и являются основой формирования свойств, отсутствуют.

Постоянные магниты могут быть искусственными и естественными. Искусственные магниты получают выдерживанием подходящих образцов в магнитном поле. Это позволяет ориентировать все магнитные моменты в одну сторону. Естественные магниты имеют магнитные свойства прямо из природы. Среди ископаемых можно встречать куски руды и прочие образцы, обладающие магнитными свойствами от природы.

Вообщем-то, это всё, что нужно знать о причинах возникновения магнетизма в постоянном магните.

Ещё наверняка вам будет интересно узнать, что постоянный магнит можно “убить” в печке 🙂 Достаточно лишь выдержать его при определенной температуре. Тогда моменты опять переориентируется и магнит разрядится.

Источник

×òî òàêîå ïîñòîÿííûé ìàãíèò

Ôåððîìàãíèòíîå èçäåëèå, ñïîñîáíîå ñîõðàíÿòü çíà÷èòåëüíóþ îñòàòî÷íóþ íàìàãíè÷åííîñòü ïîñëå ñíÿòèÿ âíåøíåãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ, íàçûâàåòñÿ ïîñòîÿííûì ìàãíèòîì.

Ïîñòîÿííûå ìàãíèòû èçãîòàâëèâàþò èç ðàçëè÷íûõ ìåòàëëîâ, òàêèõ êàê: êîáàëüò, æåëåçî, íèêåëü, ñïëàâû ðåäêîçåìåëüíûõ ìåòàëëîâ (äëÿ íåîäèìîâûõ ìàãíèòîâ), à òàêæå èç åñòåñòâåííûõ ìèíåðàëîâ òèïà ìàãíåòèòîâ.

Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ ñåãîäíÿ î÷åíü øèðîêà, îäíàêî íàçíà÷åíèå èõ ïðèíöèïèàëüíî âåçäå îäíî è òî æå êàê èñòî÷íèê ïîñòîÿííîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ áåç ïîäâîäà ýëåêòðîýíåðãèè. Òàêèì îáðàçîì, ìàãíèò ýòî òåëî, îáëàäàþùåå ñâîèì ñîáñòâåííûì ìàãíèòíûì ïîëåì.

Ñàìî æå ñëîâî «ìàãíèò» ïðîèñõîäèò îò ãðå÷åñêîãî ñëîâîñî÷åòàíèÿ, êîòîðîå ïåðåâîäèòñÿ êàê «êàìåíü èç Ìàãíåñèè», ïî íàçâàíèþ àçèàòñêîãî ãîðîäà, ãäå áûëè â äðåâíîñòè îòêðûòû çàëåæè ìàãíåòèòà ìàãíèòíîãî æåëåçíÿêà. Ñ ôèçè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ýëåìåíòàðíûì ìàãíèòîì ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîí, à ìàãíèòíûå ñâîéñòâà ìàãíèòîâ âîîáùå îáóñëàâëèâàþòñÿ ìàãíèòíûìè ìîìåíòàìè ýëåêòðîíîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ íàìàãíè÷åííîãî ìàòåðèàëà.

Ïîñòîÿííûé ìàãíèò ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ìàãíèòíûõ ñèñòåì ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé. Ðàáîòà óñòðîéñòâ ñ ïîñòîÿííûìè ìàãíèòàìè, êàê ïðàâèëî, îñíîâàíà íà ïðåîáðàçîâàíèè ýíåðãèè:

ìåõàíè÷åñêîé â ìåõàíè÷åñêóþ (ñåïàðàòîðû, ìàãíèòíûå ìóôòû è ò. ï.);

ìåõàíè÷åñêîé â ýëåêòðîìàãíèòíóþ (ýëåêòðîãåíåðàòîðû, ãðîìêîãîâîðèòåëè è ò. ï.);

ýëåêòðîìàãíèòíîé â ìåõàíè÷åñêóþ (ýëåêòðîäâèãàòåëè, äèíàìèêè, ìàãíèòîýëåêòðè÷åñêèå ñèñòåìû è ò. ï.);

ìåõàíè÷åñêîé âî âíóòðåííþþ (òîðìîçíûå óñòðîéñòâà è ò. ï.).

Ê ïîñòîÿííûì ìàãíèòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

âûñîêàÿ óäåëüíàÿ ìàãíèòíàÿ ýíåðãèÿ;

ìèíèìàëüíûå ãàáàðèòû ïðè çàäàííîé íàïðÿæåííîñòè ïîëÿ;

ñîõðàíåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè â øèðîêîì äèàïàçîíå ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð;

óñòîé÷èâîñòü ê âîçäåéñòâèþ âíåøíèõ ìàãíèòíûõ ïîëåé; òåõíîëîãè÷íîñòü;

íèçêàÿ ñòîèìîñòü èñõîäíîãî ñûðüÿ;

ñòàáèëüíîñòü ìàãíèòíûõ ïàðàìåòðîâ âî âðåìåíè.

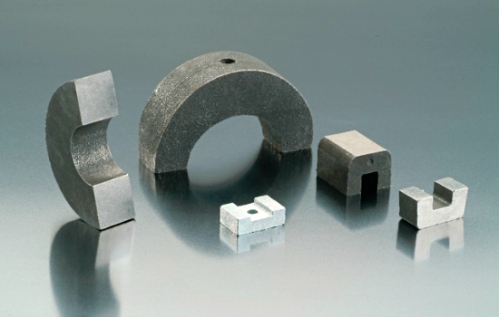

Ðàçíîîáðàçèå çàäà÷, ðåøàåìûõ ïðè ïîìîùè ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ, âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ìíîæåñòâà ôîðì èõ èñïîëíåíèÿ. ×àñòî ïîñòîÿííûì ìàãíèòàì ïðèäàåòñÿ ôîðìà ïîäêîâû (ò. í. “ïîäêîâîîáðàçíûå” ìàãíèòû).

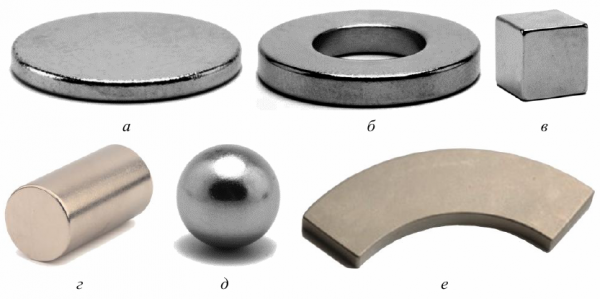

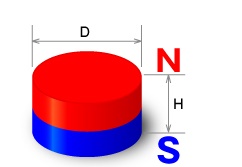

Íà ðèñóíêå ïðèâåäåíû ïðèìåðû ôîðì ïðîìûøëåííî âûïóñêàåìûõ ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ íà îñíîâå ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ ñ çàùèòíûì ïîêðûòèåì.

Ïðîìûøëåííî âûïóñêàåìûå ïîñòîÿííûå ìàãíèòû ðàçëè÷íîé ôîðìû: à äèñê; á êîëüöî; â ïàðàëëåëåïèïåä; ã öèëèíäð; ä øàð; å ñåêòîð ïîëîãî öèëèíäðà

Òàêæå âûïóñêàþòñÿ ìàãíèòû èç ìàãíèòîòâåðäûõ ìåòàëëè÷åñêèõ ñïëàâîâ è ôåððèòîâ â âèäå ñòåðæíåé êðóãëîãî è ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ, à òàêæå òðóá÷àòûå, Ñ-îáðàçíûå, ïîäêîâîîáðàçíûå, â âèäå ïëàñòèí ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû è äð.

Ïîñëå òîãî êàê ìàòåðèàëó ïðèäàíà ôîðìà, îí äîëæåí áûòü íàìàãíè÷åí, ò. å. ïîìåùåí âî âíåøíåå ìàãíèòíîå ïîëå, ò.ê. ìàãíèòíûå ïàðàìåòðû ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ îïðåäåëÿþòñÿ íå òîëüêî èõ ôîðìîé èëè ìàòåðèàëîì, èç êîòîðîãî îíè èçãîòîâëåíû, íî è íàïðàâëåíèåì íàìàãíè÷èâàíèÿ.

Çàãîòîâêè íàìàãíè÷èâàþò, èñïîëüçóÿ ïîñòîÿííûå ìàãíèòû, ýëåêòðîìàãíèòû ïîñòîÿííîãî òîêà èëè íàìàãíè÷èâàþùèå êàòóøêè, ÷åðåç êîòîðûå ïðîïóñêàþòñÿ èìïóëüñû òîêà. Âûáîð ñïîñîáà íàìàãíè÷èâàíèÿ çàâèñèò îò ìàòåðèàëà è ôîðìû ïîñòîÿííîãî ìàãíèòà.

ðåçóëüòàòå ñèëüíîãî íàãðåâàíèÿ, òîë÷êîâ ïîñòîÿííûå ìàãíèòû ìîãóò ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ ïîòåðÿòü ñâîè ìàãíèòíûå ñâîéñòâà (ðàçìàãíèòèòüñÿ).

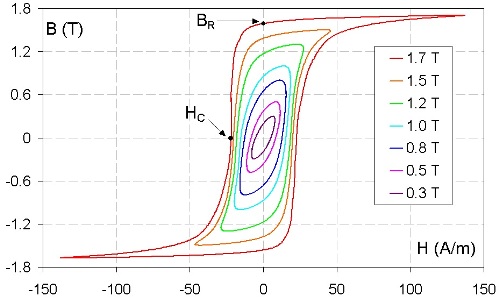

Õàðàêòåðèñòèêè ðàçìàãíè÷èâàþùåãî ó÷àñòêà ïåòëè ìàãíèòíîãî ãèñòåðåçèñà ìàòåðèàëà, èç êîòîðîãî èçãîòîâëåí ïîñòîÿííûé ìàãíèò, îïðåäåëÿþò ñâîéñòâà òîãî èëè èíîãî ïîñòîÿííîãî ìàãíèòà: ÷åì âûøå êîýðöèòèâíàÿ ñèëà Íñ, è ÷åì âûøå îñòàòî÷íàÿ ìàãíèòíàÿ èíäóêöèÿ Âr òåì ñèëüíåå è ñòàáèëüíåå ìàãíèò.

Êîýðöèòèâíàÿ ñèëà (áóêâàëüíî â ïåðåâîäå ñ ëàòèíñêîãî – «óäåðæèâàþùàÿ ñèëà») ñèëà, ïðåïÿòñòâóþùàÿ èçìåíåíèþ ìàãíèòíîé ïîëÿðèçàöèè ôåððîìàãíåòèêîâ.

Ïîêà ôåððîìàãíåòèê íå ïîëÿðèçîâàí, ò. å. ýëåìåíòàðíûå òîêè íå îðèåíòèðîâàíû, êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ïðåïÿòñòâóåò îðèåíòèðîâêå ýëåìåíòàðíûõ òîêîâ. Íî êîãäà ôåððîìàãíåòèê óæå ïîëÿðèçîâàí, îíà óäåðæèâàåò ýëåìåíòàðíûå òîêè â îðèåíòèðîâàííîì ïîëîæåíèè è ïîñëå òîãî, êàê âíåøíåå íàìàãíè÷èâàþùåå ïîëå óñòðàíåíî.

Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ îñòàòî÷íûé ìàãíåòèçì, êîòîðûé íàáëþäàåòñÿ ó ìíîãèõ ôåððîìàãíåòèêîâ. ×åì áîëüøå êîýðöèòèâíàÿ ñèëà, òåì ñèëüíåå âûðàæåíî ÿâëåíèå îñòàòî÷íîãî ìàãíåòèçìà.

Èòàê, êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ýòî çíà÷åíèå íàïðÿæ¸ííîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïîëíîãî ðàçìàãíè÷èâàíèÿ ôåððî- èëè ôåððèìàãíèòíîãî âåùåñòâà. Òàêèì îáðàçîì, ÷åì áîëüøåé êîýðöèòèâíîé ñèëîé îáëàäàåò êîíêðåòíûé ìàãíèò, òåì îí óñòîé÷èâåå ê ðàçìàãíè÷èâàþùèì ôàêòîðàì.

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ êîýðöèòèâíîé ñèëû â ñèñòåìå ÑÈ Àìïåð/ìåòð. À ìàãíèòíàÿ èíäóêöèÿ, êàê èçâåñòíî, – ýòî âåêòîðíàÿ âåëè÷èíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ñèëîâîé õàðàêòåðèñòèêîé ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Õàðàêòåðíîå çíà÷åíèå îñòàòî÷íîé ìàãíèòíîé èíäóêöèè ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ ïîðÿäêà 1 Òåñëà.

Ìàãíèòíûé ãèñòåðåçèñ íàëè÷èå ïîñëåäñòâèÿ ïîëÿðèçàöèè ìàãíåòèêîâ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî íàìàãíè÷èâàíèå è ðàçìàãíè÷èâàíèå ìàãíèòíîãî ìàòåðèàëà ïðîèñõîäÿò íåîäèíàêîâî, ò. ê. íàìàãíè÷èâàíèå ìàòåðèàëà âñå âðåìÿ íåìíîãî îòñòàåò îò íàìàãíè÷èâàþùåãî ïîëÿ.

Ïðè ýòîì ÷àñòü ýíåðãèè, çàòðà÷åííîé íà íàìàãíè÷èâàíèå òåëà, ïðè ðàçìàãíè÷èâàíèè íå âîçâðàùàåòñÿ îáðàòíî, à ïðåâðàùàåòñÿ â òåïëî. Ïîýòîìó ìíîãîêðàòíîå ïåðåìàãíè÷èâàíèå ìàòåðèàëà ñâÿçàíî ñ çàìåòíûìè ïîòåðÿìè ýíåðãèè è èíîãäà ìîæåò âûçâàòü ñèëüíîå íàãðåâàíèå íàìàãíè÷èâàåìîãî òåëà.

×åì ñèëüíåå âûðàæåí ãèñòåðåçèñ â ìàòåðèàëå, òåì áîëüøå ïîòåðè â íåì ïðè ïåðåìàãíè÷èâàíèè. Ïîýòîìó äëÿ ìàãíèòíûõ öåïåé ñ ïåðåìåííûì ìàãíèòíûì ïîòîêîì ïðèìåíÿþò ìàòåðèàëû, íå îáëàäàþùèå ãèñòåðåçèñîì (ñìîòðèòå – Ìàãíèòîïðîâîäû ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ).

Ìàãíèòíûå ñâîéñòâà ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ ìîãóò èçìåíÿòüñÿ ïîä äåéñòâèåì âðåìåíè è âíåøíèõ ôàêòîðîâ, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ:

òåìïåðàòóðà;

ìàãíèòíûå ïîëÿ;

ìåõàíè÷åñêèå íàãðóçêè;

ðàäèàöèÿ è äð.

Èçìåíåíèå ìàãíèòíûõ ñâîéñòâ õàðàêòåðèçóåòñÿ íåñòàáèëüíî- ñòüþ ïîñòîÿííîãî ìàãíèòà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ñòðóêòóðíîé èëè ìàãíèòíîé.

Ñòðóêòóðíàÿ íåñòàáèëüíîñòü ñâÿçàíà ñ èçìåíåíèÿìè êðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðû, ôàçîâûìè ïðåâðàùåíèÿìè, óìåíüøåíèåì âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé è ò. ï.  ýòîì ñëó÷àå èñõîäíûå ìàãíèòíûå ñâîéñòâà ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû âîññòàíîâëåíèåì ñòðóêòóðû (íàïðèìåð, òåðìîîáðàáîòêîé ìàòåðèàëà).

Ìàãíèòíàÿ íåñòàáèëüíîñòü îáóñëîâëåíà èçìåíåíèåì ìàãíèòíîé ñòðóêòóðû âåùåñòâà ìàãíèòà, êîòîðàÿ ñòðåìèòñÿ ê òåðìîäèíàìè÷åñêîìó ðàâíîâåñèþ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè è ïîä âëèÿíèåì âíåøíèõ âîçäåéñòâèé. Ìàãíèòíàÿ íåñòàáèëüíîñòü ìîæåò áûòü:

îáðàòèìîé (âîçâðàùåíèå ê èñõîäíûì óñëîâèÿì âîññòàíàâëèâàåò èñõîäíûå ìàãíèòíûå ñâîéñòâà);

íåîáðàòèìîé (âîçðàùåíèå èñõîäíûõ ñâîéñòâ ìîæåò áûòü äîñòèãíóòî òîëüêî ïóòåì ïîâòîðíîãî íàìàãíè÷èâàíèÿ).

Ïîñòîÿííûé ìàãíèò èëè ýëåêòðîìàãíèò – ÷òî ëó÷øå?

Ïðèìåíåíèå ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ äëÿ ñîçäàíèÿ ïîñòîÿííîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ âìåñòî ýêâèâàëåíòíûõ èì ýëåêòðîìàãíèòîâ ïîçâîëÿåò:

óìåíüøèòü ìàññîãàáàðèòíûå õàðàêòåðèñòèêè èçäåëèé;

èñêëþ÷èòü ïðèìåíåíèå äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ (÷òî óïðîùàåò êîíñòðóêöèþ èçäåëèé, ñíèæàåò ñòîèìîñòü èõ èçãîòîâëåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè);

îáåñïå÷èòü ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åííîå âðåìÿ ïîääåðæèâàíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ â ðàáî÷èõ óñëîâèÿõ (â çàâèñèìîñòè îò ïðèìåíÿåìîãî ìàòåðèàëà).

Íåäîñòàòêàìè ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ ÿâëÿþòñÿ:

õðóïêîñòü ìàòåðèàëîâ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè èõ ñîçäàíèè (ýòî çàòðóäíÿåò ìåõàíè÷åñêóþ îáðàáîòêó èçäåëèé);

íåîáõîäèìîñòü çàùèòû îò âëèÿíèÿ âëàãè è ïëåñíåâûõ ãðèáêîâ (äëÿ ôåððèòîâ ÃÎÑÒ 24063), à òàêæå îò âîçäåéñòâèÿ ïîâûøåííûõ âëàæíîñòè è òåìïåðàòóðû.

Âèäû è ñâîéñòâà ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ

Ôåððèòîâûå

Ôåððèòîâûå ìàãíèòû õîòü è îòëè÷àþòñÿ õðóïêîñòüþ, íî îáëàäàþò õîðîøåé êîððîçèéíîé ñòîéêîñòüþ, ÷òî ïðè íåâûñîêîé öåíå äåëàåò èõ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè. Òàêèå ìàãíèòû èçãîòàâëèâàþò èç ñïëàâà îêñèäà æåëåçà ñ ôåððèòîì áàðèÿ èëè ñòðîíöèÿ. Äàííûé ñîñòàâ ïîçâîëÿåò ìàòåðèàëó ñîõðàíÿòü ñâîè ìàãíèòíûå ñâîéñòâà â øèðîêîì òåìïåðàòóðíîì äèàïàçîíå îò -30°C äî +270°C.

Ìàãíèòíûå èçäåëèÿ â ôîðìå ôåððèòîâûõ êîëåö, áðóñêîâ è ïîäêîâ øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ êàê â ïðîìûøëåííîñòè, òàê è â áûòó, â òåõíèêå è ýëåêòðîíèêå. Èõ èñïîëüçóþò â àêóñòè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, â ãåíåðàòîðàõ, â äâèãàòåëÿõ ïîñòîÿííîãî òîêà.  àâòîìîáèëåñòðîåíèè ôåððèòîâûå ìàãíèòû óñòàíàâëèâàþò â ñòàðòåðû, â ñòåêëîïîäúåìíèêè, â ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ è â âåíòèëÿòîðû.

Ôåððèòîâûå ìàãíèòû îòëè÷àþòñÿ êîýðöèòèâíîé ñèëîé ïîðÿäêà 200 êÀ/ì è îñòàòî÷íîé ìàãíèòíîé èíäóêöèåé ïîðÿäêà 0,4 Òåñëà.  ñðåäíåì, ôåððèòîâûé ìàãíèò ìîæåò ïðîñëóæèòü îò 10 äî 30 ëåò.

Àëüíèêî (àëþìèíèé-íèêåëü-êîáàëüò)

Ïîñòîÿííûå ìàãíèòû íà îñíîâå ñïëàâà èç àëþìèíèÿ, íèêåëÿ è êîáàëüòà îòëè÷àþòñÿ íåïðåâçîéäåííîé òåìïåðàòóðíîé óñòîé÷èâîñòüþ è ñòàáèëüíîñòüþ: îíè ñïîñîáíû ñîõðàíÿòü ñâîè ìàãíèòíûå ñâîéñòâà ïðè òåìïåðàòóðàõ äî +550°C, õîòÿ êîýðöèòèâíàÿ ñèëà, õàðàêòåðíàÿ äëÿ íèõ, îòíîñèòåëüíî ìàëà. Ïîä äåéñòâèåì îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ, òàêèå ìàãíèòû ïîòåðÿþò èñõîäíûå ìàãíèòíûå ñâîéñòâà.

Ïîñóäèòå ñàìè: òèïè÷íàÿ êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ïîðÿäêà 50 êÀ/ì ïðè îñòàòî÷íîé íàìàãíè÷åííîñòè ïîðÿäêà 0,7 Òåñëà. Îäíàêî íåñìîòðÿ íà ýòó îñîáåííîñòü, ìàãíèòû àëüíèêî íåçàìåíèìû äëÿ íåêîòîðûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.

Òèïè÷íîå ñîäåðæàíèå êîìïîíåíòîâ â ñïëàâàõ àëüíèêî ñ âûñîêèìè ìàãíèòíûìè ñâîéñòâàìè èçìåíÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ: àëþìèíèé – îò 7 äî 10%, íèêåëü – îò 12 äî 15%, êîáàëüò – îò 18 äî 40%, è îò 3 äî 4% ìåäè.

×åì áîëüøå êîáàëüòà, òåì âûøå èíäóêöèÿ íàñûùåíèÿ è ìàãíèòíàÿ ýíåðãèÿ ñïëàâà. Äîáàâêè â âèäå îò 2 äî 8% òèòàíà è âñåãî 1% íèîáèÿ ñïîñîáñòâóþò ïîëó÷åíèþ áîëüøåé êîýðöèòèâíîé ñèëû äî 145 êÀ/ì. Äîáàâêà îò 0,5 äî 1% êðåìíèÿ îáåñïå÷èâàåò èçîòðîïèþ ìàãíèòíûõ ñâîéñòâ.

Ñàìàðèåâûå

Åñëè íóæíà èñêëþ÷èòåëüíàÿ óñòîé÷èâîñòü ê êîððîçèè, îêèñëåíèþ è òåìïåðàòóðå äî +350°C, òî ìàãíèòíûé ñïëàâ ñàìàðèÿ ñ êîáàëüòîì òî ÷òî íàäî.

Ïî ñòîèìîñòè ñàìàðèé-êîáàëüòîâûå ìàãíèòû äîðîæå íåîäèìîâûõ çà ñ÷¸ò áîëåå äåôèöèòíîãî è äîðîãîãî ìåòàëëà êîáàëüòà. Òåì íå ìåíåå, èìåííî èõ öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíÿòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èìåòü ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû è âåñ êîíå÷íûõ èçäåëèé.

Íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíî ýòî â êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòàõ, àâèàöèîííîé è êîìïüþòåðíîé òåõíèêå, ìèíèàòþðíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëÿõ è ìàãíèòíûõ ìóôòàõ, â íîñèìûõ ïðèáîðàõ è óñòðîéñòâàõ (÷àñàõ, íàóøíèêàõ, ìîáèëüíûõ òåëåôîíàõ è ò.ä.)

Áëàãîäàðÿ îñîáîé êîððîçèéíîé ñòîéêîñòè, èìåííî ñàìàðèåâûå ìàãíèòû ïðèìåíÿþòñÿ â ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàçðàáîòêàõ è âîåííûõ ïðèëîæåíèÿõ. Ýëåêòðîäâèãàòåëè, ãåíåðàòîðû, ïîäúåìíûå ñèñòåìû, ìîòîòåõíèêà ñèëüíûé ìàãíèò èç ñïëàâà ñàìàðèÿ-êîáàëüòà èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ àãðåññèâíûõ ñðåä è ñëîæíûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè. Êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ïîðÿäêà 700 êÀ/ì ïðè îñòàòî÷íîé ìàãíèòíîé èíäóêöèè ïîðÿäêà 1 Òåñëà.

Íåîäèìîâûå

Íåîäèìîâûå ìàãíèòû íà ñåãîäíÿøíèé äåíü î÷åíü âîñòðåáîâàíû è ïðåäñòàâëÿþòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûìè. Ñïëàâ íåîäèì-æåëåçî-áîð ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ñóïåðìàãíèòû äëÿ ðàçëè÷íûõ ñôåð, íà÷èíàÿ ñ çàùåëîê è èãðóøåê, çàêàí÷èâàÿ ýëåêòðîãåíåðàòîðàìè è ìîùíûìè ïîäúåìíûìè ìàøèíàìè.

Âûñîêàÿ êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ïîðÿäêà 1000 êÀ/ì è îñòàòî÷íàÿ íàìàãíè÷åííîñòü ïîðÿäêà 1,1 Òåñëà, ïîçâîëÿþò ìàãíèòó ñîõðàíÿòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò, çà 10 ëåò íåîäèìîâûé ìàãíèò òåðÿåò ëèøü 1% ñâîåé íàìàãíè÷åííîñòè, åñëè òåìïåðàòóðà åãî â óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè íå ïðåâûøàåò +80°C (äëÿ íåêîòîðûõ ìàðîê äî +200°C). Òàêèì îáðàçîì, ëèøü äâà íåäîñòàòêà åñòü ó íåîäèìîâûõ ìàãíèòîâ õðóïêîñòü è íèçêàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà.

Ìàãíèòîïëàñòû

Ìàãíèòíûé ïîðîøîê âìåñòå ñî ñâÿçóþùèì êîìïîíåíòîì îáðàçóåò ìÿãêèé, ãèáêèé è ëåãêèé ìàãíèò. Ñâÿçóþùèå êîìïîíåíòû, òàêèå êàê âèíèë, êàó÷óê, ïëàñòèê èëè àêðèë ïîçâîëÿþò ïîëó÷àòü ìàãíèòû ðàçëè÷íûõ ôîðì è ðàçìåðîâ.

Ìàãíèòíàÿ ñèëà, êîíå÷íî, óñòóïàåò ÷èñòîìó ìàãíèòíîìó ìàòåðèàëó, íî èíîãäà òàêèå ðåøåíèÿ íåîáõîäèìû äëÿ äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííûõ íåîáû÷íûõ äëÿ ìàãíèòîâ öåëåé: â ïðîèçâîäñòâå ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè, ïðè èçãîòîâëåíèè ñúåìíûõ íàêëååê íà àâòî, à òàêæå â èçãîòîâëåíèè ðàçëè÷íûõ êàíöåëÿðñêèõ è ñóâåíèðíûõ òîâàðîâ.

Âçàèìîäåéñòâèå ìàãíèòîâ

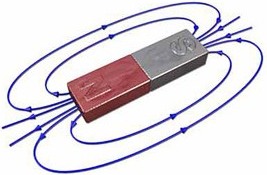

Îäíîèìåííûå ïîëþñà ìàãíèòîâ îòòàëêèâàþòñÿ, à ðàçíîèìåííûå ïîëþñà ïðèòÿãèâàþòñÿ. Âçàèìîäåéñòâèå ìàãíèòîâ îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ëþáîé ìàãíèò èìååò ìàãíèòíîå ïîëå, è ýòè ìàãíèòíûå ïîëÿ âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé.  ÷åì, íàïðèìåð, ïðè÷èíà íàìàãíè÷èâàíèÿ æåëåçà?

Ñîãëàñíî ãèïîòåçå ôðàíöóçñêîãî ó÷åíîãî Àìïåðà, âíóòðè âåùåñòâà ñóùåñòâóþò ýëåìåíòàðíûå ýëåêòðè÷åñêèå òîêè (òîêè Àìïåðà), êîòîðûå îáðàçóþòñÿ âñëåäñòâèå äâèæåíèÿ ýëåêòðîíîâ âîêðóã ÿäåð àòîìîâ è âîêðóã ñîáñòâåííîé îñè.

Ïðè äâèæåíèè ýëåêòðîíîâ âîçíèêàþò ýëåìåíòàðíûå ìàãíèòíûå ïîëÿ. È åñëè êóñîê æåëåçà âíåñòè âî âíåøíåå ìàãíèòíîå ïîëå, òî âñå ýëåìåíòàðíûå ìàãíèòíûå ïîëÿ â ýòîì æåëåçå îðèåíòèðóþòñÿ îäèíàêîâî âî âíåøíåì ìàãíèòíîì ïîëå, îáðàçóÿ ñîáñòâåííîå ìàãíèòíîå ïîëå êóñêà æåëåçà. Òàê, åñëè ïðèëîæåííîå âíåøíåå ìàãíèòíîå ïîëå áûëî äîñòàòî÷íî ñèëüíûì, òî ïîñëå åãî îòêëþ÷åíèÿ êóñîê æåëåçà ñòàíåò ïîñòîÿííûì ìàãíèòîì.

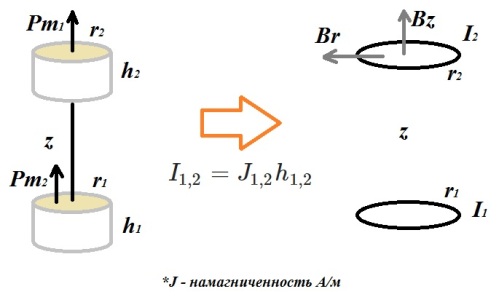

Çíàíèå ôîðìû è íàìàãíè÷åííîñòè ïîñòîÿííîãî ìàãíèòà ïîçâîëÿåò äëÿ ðàñ÷åòîâ çàìåíèòü åãî ýêâèâàëåíòíîé ñèñòåìîé ýëåêòðè÷åñêèõ òîêîâ íàìàãíè÷èâàíèÿ. Òàêàÿ çàìåíà âîçìîæíà êàê ïðè ðàñ÷åòå õàðàêòåðèñòèê ìàãíèòíîãî ïîëÿ, òàê è ïðè ðàñ÷åòàõ ñèë, äåéñòâóþùèõ íà ìàãíèò ñî ñòîðîíû âíåøíåãî ïîëÿ.

Äëÿ ïðèìåðà ïðîâåäåì ðàñ÷åò ñèëû âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ. Ïóñòü ìàãíèòû èìåþò ôîðìó òîíêèõ öèëèíäðîâ, èõ ðàäèóñû îáîçíà÷èì r1 è r2, òîëùèíû h1, h2 , îñè ìàãíèòîâ ñîâïàäàþò, ðàññòîÿíèå ìåæäó ìàãíèòàìè îáîçíà÷èì z, áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî îíî çíà÷èòåëüíî áîëüøå ðàçìåðîâ ìàãíèòîâ.

Âîçíèêíîâåíèå ñèëû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ìàãíèòàìè îáúÿñíÿåòñÿ òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì: îäèí ìàãíèò ñîçäàåò ìàãíèòíîå ïîëå, êîòîðîå âîçäåéñòâóåò íà âòîðîé ìàãíèò.

Äëÿ ðàñ÷åòà ñèëû âçàèìîäåéñòâèÿ ìûñëåííî çàìåíèì ìàãíèòû ñ îäíîðîäíîé íàìàãíè÷åííîñòüþ J1 è J2 êðóãîâûìè òîêàìè, òåêóùèìè ïî áîêîâîé ïîâåðõíîñòè öèëèíäðîâ. Ñèëû ýòèõ òîêîâ âûðàçèì ÷åðåç íàìàãíè÷åííîñòè ìàãíèòîâ, à èõ ðàäèóñû áóäåì ñ÷èòàòü ðàâíûìè ðàäèóñàì ìàãíèòîâ.

Ðàçëîæèì âåêòîð èíäóêöèè B ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ñîçäàâàåìîãî ïåðâûì ìàãíèòîì â ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ âòîðîãî íà äâå ñîñòàâëÿþùèå: îñåâóþ, íàïðàâëåííóþ âäîëü îñè ìàãíèòà, è ðàäèàëüíóþ – ïåðïåíäèêóëÿðíóþ åé.

Äëÿ âû÷èñëåíèÿ ñóììàðíîé ñèëû, äåéñòâóþùåé íà êîëüöî, íåîáõîäèìî ìûñëåííî ðàçáèòü åãî íà ìàëûå ýëåìåíòû Idl è ïðîñóììèðîâàòü ñèëû Àìïåðà, äåéñòâóþùèå íà êàæäûå òàêîé ýëåìåíò.

Èñïîëüçóÿ ïðàâèëî ëåâîé ðóêè, ëåãêî ïîêàçàòü, ÷òî îñåâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ ñèë Àìïåðà, ñòðåìÿùèõñÿ ðàñòÿíóòü (èëè ñæàòü) êîëüöî âåêòîðíàÿ ñóììà ýòèõ ñèë ðàâíà íóëþ.

Íàëè÷èå ðàäèàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ïîëÿ ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ ñèë Àìïåðà, íàïðàâëåííûõ âäîëü îñè ìàãíèòîâ, òî åñòü ê èõ ïðèòÿæåíèþ èëè îòòàëêèâàíèþ. Îñòàíåòñÿ âû÷èñëèòü ñèëû Àìïåðà ýòî è áóäóò ñèëû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó äâóìÿ ìàãíèòàìè.

Ñìîòðèòå òàêæå: Èñïîëüçîâàíèå ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ â ýëåêòðîòåõíèêå è ýëåêòðîýíåðãåòèêå

Источник

Чтобы понять суть магнетизма и веществ, называемых магнитами, необходимо несколько углубиться в теорию электромагнитного взаимодействия и внутренней структуры твердых веществ. Физиками установлен основополагающий закон: «Вокруг любого движущегося электрического заряда возникает магнитное поле, а магнитное поле действует на любой движущийся заряд». Закон подтвержден экспериментально опытами Эрстеда и Ампера и ему подчиняются все электрические заряды — электроны, протоны, ионизированные атомы и молекулы.

Чтобы понять суть магнетизма и веществ, называемых магнитами, необходимо несколько углубиться в теорию электромагнитного взаимодействия и внутренней структуры твердых веществ. Физиками установлен основополагающий закон: «Вокруг любого движущегося электрического заряда возникает магнитное поле, а магнитное поле действует на любой движущийся заряд». Закон подтвержден экспериментально опытами Эрстеда и Ампера и ему подчиняются все электрические заряды — электроны, протоны, ионизированные атомы и молекулы.

Из курса школьной физики известно, что вся материя состоит из атомов и молекул, представляющих сложную структуру из нуклонов и вращающихся вокруг них электронов. То есть, в каждом физическом теле, независимо от его фазового состояния, находится огромное количество движущихся зарядов. Значит, должно возникать и магнитное поле. Почему же у одних веществ оно есть, у других его нет?

Почему вещества намагничиваются?

Дело в том, что движение электронов по орбитах носит хаотический характер, а магнитное поле имеет направленное действие. Если взять любой магнит, то у него легко заметить два полюса — северный и южный. Магниты взаимодействуют наподобие электрических зарядов «плюс» и «минус». Одноименные притягиваются, разноименные отталкиваются. Так же и магнитные полюса — северный притягивается к южному, но отталкивается от северного, и наоборот.

Внутри обычного вещества вокруг каждого атома возникают магнитные поля с определенной ориентацией силовых линий. Направление их такое же хаотичное, как и вращение электронов. Поля взаимно погашаются и вокруг массивного тела их нет.

Но есть ряд веществ, у которых значительная часть атомов выстраивается в определенном порядке. Атомы образуют пространственные структуры, домены, с ориентированным магнитным полем. Полюса доменов направлены в одну сторону, и вещество превращается в магнит на макроскопическом уровне. Что мы называем магнитом? Предмет, который может притягивать некоторые металлы, действовать на проводник с током, или другой магнит на расстоянии. Магнитное поле, как и электрическое, дистанционно. Для начала взаимодействия тела не должны касаться друг друга, а только находится вблизи. Величина расстояния различна — от нескольких миллиметров, до сотен и тысяч километров.

Виды магнитов

Необходимо отметить, что магнитное поле возникает вокруг любого твердого тела. Но большинство таких полей столь мало по интенсивности, что мы их не обнаруживаем даже при помощи специальных приборов. В то же время в природе есть вещества, у которых расположение атомов в кристаллической решетке отличается определенной направленностью и магнитное поле их окружает постоянно. Одно из таких веществ — магнитных железняк, или магнетит.

Необходимо отметить, что магнитное поле возникает вокруг любого твердого тела. Но большинство таких полей столь мало по интенсивности, что мы их не обнаруживаем даже при помощи специальных приборов. В то же время в природе есть вещества, у которых расположение атомов в кристаллической решетке отличается определенной направленностью и магнитное поле их окружает постоянно. Одно из таких веществ — магнитных железняк, или магнетит.

В процессе развития техники необходимость в магнитах возрастала. Ученые разработали рецептуры сплавов на основе железа, которые обладали более высокими магнитными свойствами — это стали с содержанием вольфрама, кобальта, хрома, никеля, алюминия, меди. Такие вещества, помещенные в электромагнитное поле, легко намагничиваются, а после отключения поля, сохраняют намагниченность. Изделия из такого материала получило название постоянного магнита. Широкое распространение получили ферритовые магниты на основе оксида железа и окислов бария и стронция.

Неодимовые магниты обладают более сильным полем. Они производятся из сплава железа, неодима и бора. Отличаются небольшими размерами, но очень большой силой сцепления на близком расстоянии.

Электромагниты — класс веществ, у которых магнетизм проявляется только при прохождении тока по катушке, намотанной вокруг сердечника из этого материала. Это так называемые ферромагниты. Они отлично намагничиваются, но не сохраняют остаточного поля после отключения тока. Пример — стали Э1, Э2, Э3, Э4.

Читайте также

Источник