Какими свойствами обладают металлы и чем обусловлены эти свойства

Конструкционные материалы и требования ним

Конструкционные материалы — материалы, из которых изготовляются различные конструкции, детали машин, элементы сооружений, воспринимающих силовую нагрузку. Определяющими параметрами таких материалов являются механические свойства, что отличает их от других технических материалов (оптических, изоляционных, смазочных, лакокрасочных, декоративных, абразивных и др. К основным критериям качества К. м. относятся параметры сопротивления внешним нагрузкам: прочность, вязкость, надежность, ресурс и др

Классификация конструкционных материалов.

Металлические материалы – к ним отн-ся металлы и их сплавы: а)черные, б)цветные, в)благородные, г) редкоземельные.

Неметаллические материалы: а)пластмассы, б) керамические, в)керамико-металлические, г) стекло, д) резина, ж) дерево.

Композиционные материалы – материалы из двух разнородных материалов

В чем различие кристаллических и аморфных материалов

Различие в расположении атомов в пространстве. у кристаллов определенное закономерное расположение, а у аморфных – хаотичное.

Характерные свойства металлов. чем они обусловлены.

· Металлический блеск

· Хорошая электропроводность

· Возможность лёгкой механической обработки

· Высокая плотность (обычно металлы тяжелее неметаллов)

· Высокая температура плавления (исключения: ртуть, галлий и щелочные металлы)

· Большая теплопроводность

· В реакциях чаще всего являются восстановителями

Свойства обусловлены особенностями строения металлов. Согласно теории металлического состояния, металл представляет собой вещество, состоящее из положительных ядер, вокруг которых по орбиталям вращаются электроны. На последнем уровне число электронов невелико и они слабо связаны с ядром. Эти электроны имеют возможность перемещаться по всему объему металла, т.е. принадлежать целой совокупности атомов.

5. Кристаллическое строение металлов. Что такое: а) поликристалл, б) кристаллическая решетка, в) элементарная кристаллическая решетка.

а) Поликристалл — агрегат мелких кристаллов какого-либо вещества, иногда называемых из-за неправильной формы кристаллитами или кристаллическими зёрнами.

б) Кристаллические решётки веществ-это упорядоченное расположение частиц(атомов, молекул, ионов) в строго определённых точках пространства. Точки размещния частиц называют узлами кристаллической решётки. –

в) наименьший объём кристаллическо решетки дающий представление об атомной структуре металла получил название – элементарная кристаллическая решетка (6 параметров)

6. Почему атомы в кристаллической решетке расположены на строго определенном расстоянии?

именно в этом месте сила притяжения между соседними ядрами и электронными оболочками компенсируется силой отталкивания ядер между собой и электронов (электонных болочек) между собой.

Ближе – отталкиваться будут электорнные оболочки друг от друга и ядра кдуг от одуга.

Дальше – будет притягиваться ядро к соседней электронной оболочке.

т.е. в этом месте потенциальная яма.

7. Какие типы кристаллических решеток у металлов? их параметры

· Объемно-центрируемая (оцк) – куб. все параметры равны

· Гранецентрируемая (гцк) – все параметры равны

· Тетрагональная (тгк) – са>1. углы равны

· Гексогональная плотноупакованная (гпу)- 6-граная призма. а=в ≠ с. α=β=90. γ=120

8. Что такое координационное число? Коэффициент компактности

координационное число — характеристика, которая определяет число ближайших равноудаленных одинаковых частиц (ионов или атомов) в кристаллической решётке. Прямые линии, соединяющие центры ближайших атомов или ионов в кристалле, образуют координационный многогранник, в центре которого находится данный атом.

Коэффициент компактности – это отношение объема принадлежащих кристаллической ячейке атомов к объему всей ячейки.

Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав

lektsii.net – Лекции.Нет – 2014-2020 год. (0.011 сек.)

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав

Источник

Какими свойствами обладают металлы и какими особенностями типа связи эти свойства обусловлены?

Металлы в твердом и отчасти в жидком состоянии обладают рядом характерных свойств:

– высокими теплопроводность и электрической проводимостью;

– положительным температурным коэффициентом электрического сопротивления; с повышением температуры электрическое сопротивление чистых металлов возрастает; большое число металлов обладают сверхпроводимостью (у этих металлов при температуре, близкой к абсолютному нулю, электрическое сопротивление падает скачкообразно, практически до нуля);

– термоэлектронной эмиссией, т. е. способностью испускать электроны при нагреве;

– хорошей отражательной способностью: металлы непрозрачны и обладают металлическим блеском;

– повышенной способностью к пластической деформации.

Данные свойства обусловлены особенностями строения металлов. Согласно теории металлического состояния, металл представляет собой вещество, состоящее из положительных ядер, вокруг которых по орбиталям вращаются электроны. На последнем уровне число электронов невелико и они слабо связаны с ядром. Эти электроны имеют возможность перемещаться по всему объему металла, т.е. принадлежать целой совокупности атомов.

Таким образом, пластичность, теплопроводность и электропроводность обеспечиваются наличием «электронного газа».

Какая температура разделяет районы холодной и горячей пластической деформации и почему? Рассмотрите на примере меди.

В зависимости от отношения температуры деформации к температуре рекристаллизации различают холодную и горячую деформацию.

Холодной деформацией называют такую, которую проводят при температуре ниже температуры рекристаллизации. Поэтому холодная деформация сопровождается упрочнением (наклепом) металла.

Деформацию называют горячей, если ее проводят при температуре выше температуры рекристаллизации для получения для получения полностью рекристаллизованной структуры.

При этих температурах деформация также вызывает упрочнение («горячий наклеп»), которое полностью или частично снимается рекристаллизацией, протекающей при температурах обработки и при последующем охлаждении.

При горячей обработке давлением (прокатке, прессовании, ковке, штамповке и т. д.) упрочнение в результате наклепа (повышение плотности дислокаций) непосредственно в процессе деформации непрерывно чередуется с процессом разупрочнения (уменьшением плотности дислокаций) при динамической полигонизации и рекристаллизации во время деформации и охлаждения. В этом основное отличие динамической полигонизации и рекристаллизации от статической.

Горячую деформацию в зависимости от состава сплава и скорости деформации обычно проводят при температурах (0,7 – 0,75 Тпл).

Полигонизация – процесс деления зерен на части: фрагменты, полигоны в результате скольжения и переползания дислокаций. Рекристаллизация – процесс зарождения и роста новых недеформированных зерен при нагреве наклепанного металла до определенной температуры.

А.А. Бочвар показал, что между температурным порогом рекристаллизации и температурой плавления металлов имеется простое соотношение: рекристаллизация начинается при температуре, составляющей одинаковую для всех металлов долю от температуры плавления по абсолютной шкале, а именно Тп.р. = (0,3¸0,4)Тпл.

Для меди температурный порог рекристаллизации равен

Тп.р. = (1083+273)0,4–273 = 268 °С.

Выше этой температуры деформация называется горячей, ниже – холодной.

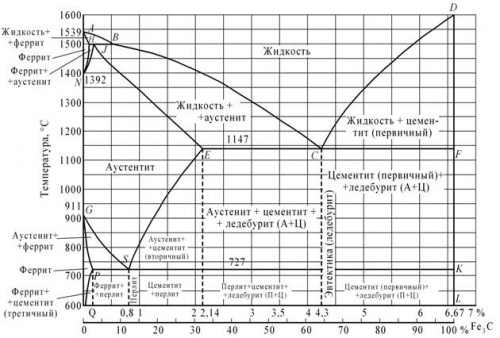

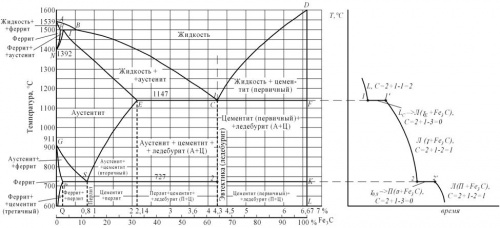

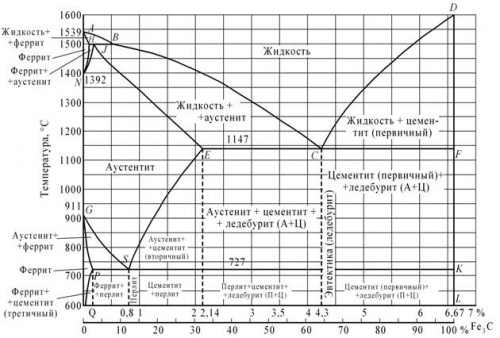

Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 4,3% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

Первичная кристаллизация сплавов системы железо-углерод начинается по достижении температур, соответствующих линии ABCD (линии ликвидус), и заканчивается при температурах, образующих линию AHJECF (линию солидус).

При кристаллизации сплавов по линии АВ из жидкого раствора выделяются кристаллы твердого раствора углерода в α-железе (δ-раствор). Процесс кристаллизации сплавов с содержанием углерода до 0,1 % заканчивается по линии АН с образованием α (δ)-твердого раствора. На линии HJB протекает перитектическое превращение, в результате которого образуется твердый раствор углерода в γ-железе, т. е. аустенит. Процесс первичной кристаллизации сталей заканчивается по линии AHJE.

При температурах, соответствующих линии ВС, из жидкого раствора кристаллизуется аустенит. В сплавах, содержащих от 4,3 % до 6,67 % углерода, при температурах, соответствующих линии CD, начинают выделяться кристаллы цементита первичного. Цементит, кристаллизующийся из жидкой фазы, называется первичным. B точке С при температуре 1147°С и концентрации углерода в жидком растворе 4,3% образуется эвтектика, которая называется ледебуритом. Эвтектическое превращение с образованием ледебурита можно записать формулой ЖР4,3→Л[А2,14+Ц6,67]. Процесс первичной кристаллизации чугунов заканчивается по линии ECF образованием ледебурита.

Таким образом, структура чугунов ниже 1147°С будет: доэвтектических – аустенит + ледебурит, эвтектических – ледебурит и заэвтектических – цементит (первичный) + ледебурит.

Превращения, происходящие в твердом состоянии, называются вторичной кристаллизацией. Они связаны с переходом при охлаждении γ-железа в α-железо и распадом аустенита.

Линия GS соответствует температурам начала превращения аустенита в феррит. Ниже линии GS сплавы состоят из феррита и аустенита.

Линия ЕS показывает температуры начала выделения цементита из аустенита вследствие уменьшения растворимости углерода в аустените с понижением температуры. Цементит, выделяющийся из аустенита, называется вторичным цементитом.

В точке S при температуре 727°С и концентрации углерода в аустените 0,8 % образуется эвтектоидная смесь состоящая из феррита и цементита, которая называется перлитом. Перлит получается в результате одновременного выпадения из аустенита частиц феррита и цементита. Процесс превращения аустенита в перлит можно записать формулой А0,8П[Ф0,03+Ц6,67].

Линия PQ показывает на уменьшение растворимости углерода в феррите при охлаждении и выделении цементита, который называется третичным цементитом.

Следовательно, сплавы, содержащие менее 0,008% углерода (точкаQ), являются однофазными и имеют структуру чистого феррита, а сплавы, содержащие углерод от 0,008 до 0,03% – структуру феррит + цементит третичный и называются техническим железом.

Доэвтектоидные стали при температуре ниже 727ºС имеют структуру феррит + перлит и заэвтектоидные – перлит + цементит вторичный в виде сетки по границам зерен.

В доэвтектических чугунах в интервале температур 1147–727ºС при охлаждении из аустенита выделяется цементит вторичный, вследствие уменьшения растворимости углерода (линия ES). По достижении температуры 727ºС (линия PSK) аустенит, обедненный углеродом до 0,8% (точка S), превращаясь в перлит. Таким образом, после окончательного охлаждения структура доэвтектических чугунов состоит из перлита, цементита вторичного и ледебурита превращенного (перлит + цементит).

Структура эвтектических чугунов при температурах ниже 727ºС состоит из ледебурита превращенного. Заэвтектический чугун при температурах ниже 727ºС состоит из ледебурита превращенного и цементита первичного.

Правило фаз устанавливает зависимость между числом степеней свободы, числом компонентов и числом фаз и выражается уравнением:

C = K + 1 – Ф,

где С – число степеней свободы системы;

К – число компонентов, образующих систему;

1 – число внешних факторов (внешним фактором считаем только температуру, так как давление за исключением очень высокого мало влияет на фазовое равновесие сплавов в твердом и жидком состояниях);

Ф – число фаз, находящихся в равновесии.

Сплав железа с углеродом, содержащий 4,3% С, называется эвтетическим чугуном. Его структура при комнатной температуре Ледебурит (П+Fe3C).

а) б)

Рисунок 1: а-диаграмма железо-цементит, б-кривая охлаждения для сплава, содержащего 4,3% углерода

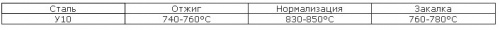

С помощью диаграммы состояния железо-цементит определите температуру нормализации, отжига и закалки для стали У10. Охарактеризуйте эти виды термической обработки и опишите структуру и свойства стали после каждого режима термообработки.

Отжигом называется нагрев стали выше температур фазовых превращений с последующим медленным охлаждением (обычно вместе с печью). При медленном охлаждении стали приближаются к фазовому и структурному равновесию. Структуры, полученные после отжига, указаны на диаграмме железо-цементит. После отжига сталь имеет низкую твердость и прочность. Основные цели отжига: перекристаллизация стали (измельчение зерна), снятие внутренних напряжений, снижение твердости и улучшение обрабатываемости. При комнатной температуре сталь У10 имеет структуру цементита и перлита. До температуры Аc1 сохраняется исходная структура. При температуре Аc1 происходит превращение перлита в аустенит с содержанием углерода 0,8%. При нагреве выше точки Ас1 происходит растворение цементита в аустените (в соответствии с линией SE). Увеличение температуры выше точки Асm вызывает рост зерна аустенита.

При нагреве заэвтектоидной стали выше Аcm (линия ES) и медленном охлаждении после такого нагрева образуется грубая сетка вторичного цементита, ухудшающая механические свойства. Для устранения грубой сетки вторичного цементита заэвтектоидные стали подвергают нормализации. Критические точки для стали У10: Аc1 = 730°С; Аcm = 800°С. Нормализация заэвтектоидной стали заключается в нагреве стали до температуры выше точки Асm на 40-50°С, в непродолжительной выдержке для прогрева садки и завершения фазовых превращений и охлаждении на воздухе. При температуре нагрева заэвтектоидной стали выше Аcm на 40-50°С имеем структуру аустенита (100%). При снижении температуры до Аrm начинают появляться первые зерна цементита. При дальнейшем снижении температуры до Аr1 из аустенита будут образовываться только зерна цементита, а содержание углерода в остающемся аустените будет уменьшаться и при температуре Аr1 достигнет 0,8%. Ускоренное охлаждение на воздухе способствует тому, что цементит не успевает образовать грубую сетку, понижающую свойства стали. При снижении температуры ниже Аr1 из аустенита будет образовываться перлит. Заэвтектоидная сталь после нормализации имеет структуру перлита и цементита.

Для закалки заэвтектоидные стали нагревают на 50-70°С выше точки Ас1. Таким образом, температура нагрева под закалку составляет 780-800°С. При этих температурах в стали наряду с аустенитом имеется цементит. Поэтому после закалки в структуре заэвтектоидных сталей будет мартенсит с цементитом и небольшое количество остаточного аустенита. Охлаждающая среда при закалке – индустриальное масло. Твердость поверхности после закалки 62-64 HRC. Для снятия напряжений и стабилизации структуры после закалки изделия подвергают низкому отпуску. В результате закалки из аустенита образуется неустойчивая, метастабильная структура мартенсит и цементит. Мартенсит представляет собой пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе.

Углеродистые стали 45 и У8 после закалки и отпуска имеют структуру мартенсит отпуска и твердость: первая – 50 HRC, вторая – 60 HRC. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и учитывая превращения, происходящие в этих сталях в процессе закалки и отпуска, объясните, почему сталь У8 имеет большую твердость, чем сталь 45.

Закалка – термическая обработка – заключается в нагреве стали до температуры выше критической (А3 для доэвтектоидной и А1 – для заэвтектоидной сталей) или температуры растворения избыточных фаз, в выдержке и последующем охлаждении со скоростью, превышающей критическую.

В результате закалки из аустенита образуется неустойчивая, метастабильная структура мартенсит. Для стали 45 температура АС3 = 770°С, поэтому температуру закалки выбираем 810-840°С.

Для стали У8 критическая точка АС1 = 720°С, поэтому температура закалки равна 770-790°С.

Низкий отпуск снижает закалочные макронапряжения, мартенсит закалки переводится в отпущенный мартенсит, повышается прочность и немного улучшается вязкость без заметного снижения твердости. При отпуске уменьшается степень тетрагональности кристаллической решетки мартенсита вследствие выделения из нее углерода в виде ε-карбида.

Низкий отпуск для обеих сталей проводим при температуре 160-200ºС. Более высокие температуры применять не следует, так как это приводит к снижению твердости, статической и усталостной прочности, износостойкости изделий. Структура стали 45 – отпущенный мартенсит, стали У8 – отпущенный мартенсит + цементит (при доэвтектоидной концентрации углерода в стали У8 цементит выделяться не будет).

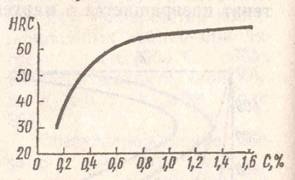

Рисунок 1 – Твердость мартенсита в зависимости от содержания углерода

Из рисунка 1 видно, что сталь У8 (0,8-0,9% С) после закалки имеет большую твердость, чем сталь 45 (0,42-0,50% С).

Источник

Слово «металл» заимствовано из немецкого языка и окончательно усвоено в Петровскую эпоху. Первоначально имело общее значение «минерал, руда, металл», а разграничение этих понятий произошло во времена М.В.Ломоносова.

Немецкое слово «metall» произошло от латинского «metallum» — «рудник, металл».

В латинский язык слово пришло из греческого — μεταλλον: «рудник, копь».

В современном понимании, металлы — группа химических элементов, в виде простых веществ, обладающих характерными металлическими свойствами: высокая тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность и металлический блеск.

Однако в астрофизике термин «металл» может иметь другое значение и обозначать все химические элементы тяжелее гелия.

Как химические элементы металлы очень распространены. Из 118 химических элементов, открытых на данный момент (из них не все официально признаны), к металлам относят:

6 элементов в группе щелочных металлов,

6 в группе щёлочноземельных металлов,

38 в группе переходных металлов,

11 в группе лёгких металлов,

7 в группе полуметаллов,

14 в группе лантаноиды + лантан,

14 в группе актиноиды (физические свойства изучены не у всех элементов) + актиний,

вне определённых групп — бериллий и магний.

Таким образом, к металлам относится 96 элементов из всех открытых.

Свойства металлов

Характерные свойства металлов

Металлический блеск (характерен не только для металлов: его имеют и неметаллы иод и углерод в виде графита)

Хорошая электропроводность (из неметаллов электропроводностью обладает также углерод)

Возможность лёгкой механической обработки (см.: пластичность; однако некоторые металлы, например, германий и висмут, непластичны)

Высокая плотность (обычно металлы тяжелее неметаллов)

Высокая температура плавления (исключения: ртуть, галлий и щелочные металлы)

Большая теплопроводность

В реакциях чаще всего являются восстановителями

Физические свойства металлов

Все металлы (кроме ртути и, условно, франция) при нормальных условиях находятся в твёрдом состоянии, однако обладают различной твёрдостью.

Температуры плавления чистых металлов лежат в диапазоне от −39°C (ртуть) до 3410°C (вольфрам). За исключением щелочных, металлы плавятся при высокой температуре, однако некоторые, например, олово и свинец, можно расплавить на обычной электрической или газовой плите.

В зависимости от плотности, металлы делят на лёгкие (плотность 0,53 ÷ 5 г/см³) и тяжёлые (5 ÷ 22,5 г/см³). Самым лёгким металлом является литий (плотность 0.53 г/см³). Самый тяжёлый металл в настоящее время назвать невозможно, так как плотности осмия и иридия — двух самых тяжёлых металлов — почти равны (около 22.6 г/см³ — ровно в два раза выше плотности свинца), а вычислить их точную плотность затруднительно: требуется полностью очистить металлы, так как любые примеси снижают их плотность.

Большинство металлов пластичны, то есть металлическую проволоку можно согнуть, и она не сломается. Это происходит из-за смещения слоёв атомов металлов без разрыва связи между ними. Самыми пластичными являются золото, серебро и медь. Из золота можно изготовить фольгу толщиной 0,003 мм, которую используют для золочения изделий. Однако проволока из цинка или олова хрустит при сгибании, марганец и висмут почти не сгибаются, а сразу ломаются. Пластичность зависит и от чистоты металла. Очень чистый хром весьма пластичен, но, загрязнённый даже незначительными примесями, становится хрупким и более твёрдым.

Все металлы хорошие проводники. Это обусловлено наличием в их кристаллических решётках подвижных электронов, перемещающихся под действием электрического поля. Серебро, медь и алюминий имеют наибольшую электропроводность. По этой причине последние два металла чаще всего используют в качестве материала для проводов. Очень высокую электропроводность имеет также натрий, в экспериментальной аппаратуре известны попытки применения натриевых токопроводов в форме тонкостенных труб из нержавеющей стали, заполненных натрием. Благодаря малому удельному весу натрия, при равном сопротивлении натриевые «провода» получаются значительно легче медных и даже несколько легче алюминиевых.

Высокая теплопроводность металлов также зависит от подвижности свободных электронов. Поэтому ряд теплопроводностей похож на ряд электропроводностей, и лучшим проводником тепла, как и электричества, является серебро. Натрий также находит применение как хороший проводник тепла. Широко известно, например, применение натрия в клапанах автомобильных двигателей для улучшения их охлаждения.

Цвет у большинства металлов примерно одинаковый — светло-серый с голубоватым оттенком. Золото, медь и цезий соответственно жёлтого, красного и светло-жёлтого цвета.

Металлы в природе. Добыча и обогащение

Источник