Какое из свойств рентгеновских лучей используется при рентгенографии

• Проникающая способность, на которой и основана рентгенодиагностика, зависит от плотности тканей. Так, костная ткань обладает наибольшей плотностью, а значит, и поглощающей способностью, поэтому при рентгенологическом исследовании даёт затемнение высокой интенсивности. Паренхиматозные органы также выглядят в виде затемнения, но они в 2 раза меньше задерживают рентгеновские лучи, и затемнение имеет среднюю интенсивность. Воздух не задерживает лучи и создаёт просветление, как, например, лёгочная ткань, которая представлена альвеолами, заполненными воздухом.

• Флюоресцирующее свойство – способность вызывать свечение некоторых химических веществ. Именно благодаря этому свойству Рентген открыл Х-лучи. На этом свойстве основан метод рентгеноскопии – получение теневого изображения на рентгеновском экране, представленном куском картона, покрытым химическим составом. Рентгеновские лучи, возникнув в рентгеновской трубке и пройдя через тело человека, попадают на экран и вызывают его свечение.

• Фотохимическое свойство – способность вызывать почернение плёнки благодаря разложению галоидных соединений серебра, составляющих основу фотослоя. Данное свойство позволило использовать рентгеновские лучи длярентгенографии. При этом лучи, выходя из рентгеновской трубки и проходя через тело человека, вызывают образование теневого изображения на рентгеновской плёнке.

• Ионизирующее свойство заключается в том, что под действием рентгеновских лучей в любой среде, через которую они проходят, образуются ионы, по количеству которых судят о дозе излучения. На этом свойстве основан метод дозиметрии – измерение дозы с помощью различных видов специальных приборов – дозиметров. Дозиметрию осуществляют специальные ведомственные службы.

• Биологическое или повреждающее действие на организм человека ионизирующих излучений вызывает необходимость защиты от него как персонала рентгеновских кабинетов, так и пациентов при осуществлении методов рентгенодиагностики. В то же время это свойство используют в лучевой терапии для лечения как опухолевых, так и неопухолевых заболеваний.

9 Преимущества рентгеноскопиии недостатки рентгенографии заключаются в следующем.

• Рентгеноскопия предоставляет возможность изучения функционального состояния различных органов (сердечных сокращений, дыхательных движений рёбер, диафрагмы, изменения лёгочного рисунка и патологических теней при дыхании, перистальтических волн и сроков эвакуации бария сульфата по пищеводу, желудку и кишечнику). При рентгенографии вышеописанное невозможно, так как фиксируется только один из моментов состояния организма.

• Рентгеноскопия предоставляет возможность получения объём- ного изображения за счёт полипозиционного исследования, т.е. больного изучают в вертикальном и горизонтальном положениях с различными поворотами вокруг оси. Рентгенография предоставляет суммарное изображение, так как осуществляется в основном в двух проекциях (прямой и боковой).

• В процессе рентгеноскопии осуществим контроль выполнения инвазивных рентгенологических процедур, например катетеризации сердца и сосудов, что невозможно при рентгенографии.

• Использование УРИ при рентгеноскопии уменьшает время проведения исследования, что имеет значение при диагностике неотложных состояний (например, при кишечной непроходимости и др.). Для проведения рентгенографии необходимо больше времени для укладки больного и фотолабораторного процесса.

• Появление в последние годы цифровых рентгеновских аппаратов позволяет переносить изображение с рентгеновского экрана на экран компьютера, трансформировать его, передавать на расстояние (создается не субъективное, как раньше, а объективное впечатление об исследовании), фиксировать на диске и хранить в памяти.

8К преимуществам рентгенографиии недостаткам рентгеноскопии (до использования цифрового рентгеновского аппарата) относились следующие.

• Возможность визуализации при рентгенографии большего количества деталей, в том числе очень мелких – до 50-100 мкм (детали лёгочного рисунка, костной структуры и др.). Это было связано не столько с разрешающей способностью метода, сколько с неограниченным временем анализа рентгенограммы, в отличие от рентгеноскопии, где время исследования строго регламентировано, чтобы не превысить лучевую нагрузку (например, исследование лёгких – 5 мин, желудка – 10 мин, толстой кишки – 20 мин). Цифровой метод даёт возможность записать процесс рентгеноскопии на диск, многократно просматривать исследование на экране компьютера.

• Лучевая нагрузка при рентгенографии ниже, чем при рентгеноскопии, за счёт более короткой экспозиции (1-3 с, а не 5-20 мин, как при рентгеноскопии).

• Рентгенография предоставляет возможность создания архива с хранением рентгенограмм. Изображение же, полученное при рентгеноскопии, хранилось только в памяти врача, а это недолговечно. В последние годы с появлением цифровой рентгеноскопии этот недостаток исключён. Новый метод позволяет сохранять изображение на магнитных носителях, что создаёт удобство хранения, создание оперативного доступа к архиву и передачи изображения на расстояние как внутри больницы (в аудиторию, учебные комнаты и т.д.), так и за её пределы, например в другое лечебное учреждение этого или другого города и страны.

• Рентгенография – объективный метод диагностики благодаря возможности коллегиального обсуждения рентгенограмм, в то время как рентгеноскопия раньше была субъективным методом диагностики, однако использование цифрового метода исключило и этот недостаток.

• Многократная рентгенография позволяет наблюдать за патологическим процессом в динамике, проводить контроль лечения благодаря меньшей лучевой нагрузке по сравнению с рентгеноскопией.

5Высококонтрастныевещества (рентгенопозитивные) – препараты, контрастность которых выше мягких тканей, поэтому они выглядят в виде симптома интенсивного затемнения (рис. 1.6 а).

– Бария сульфат (ВаSО4) – применяют в виде самостоятельного препарата или в составе Бар-ВИПС♠, выпускают в виде белого порошка, расфасованного в пакетиках, продают в аптеках. Используют при исследовании пищевода, желудка и кишечника в виде водной взвеси. Для того чтобы БаSО4 лучше прилипал к слизистой оболочке, в него добавляют танин (при контрастной клизме), цитрат натрия, сорбит или белок яйца (при рентгеноскопии желудка), а для увеличения вязкости – желатин или целлюлозу (при исследовании желудка), Бар-ВИПС* в своём составе уже содержит вышеперечисленные ингредиенты.

– Водорастворимые препараты.

• Йодсодержащие неионные растворы в ампулах используют при контрастировании сосудов, полостей сердца, а также мочевыводящей системы: натрия амидотризоат, (урографин♠, тразограф♠, триомбраст♠ и др.) и жёлчных путей (йопаноевая кислотаp).

• Йодсодержащие ионные препараты – менее токсичные (мономеры – йогексол, йопромид или димеры – йодиксанол, йоталамовая кислота).

– Йодированные масла представлены эмульсией йодистых соединений в растительных маслах (персиковом, маковом), например липиодол ультра-флюид♠, который используют при исследовании бронхов, лимфатических сосудов, полости матки, свищевых ходов.

• Низкоконтрастные(рентгенонегативные) препараты входят в группу препаратов, контрастность которых ниже контрастности мягких тканей – это газы (динитроген оксид, углекислый газ, воздух), поэтому рентгенологически они выглядят в виде просветления (рис. 1.6 б). При введении в кровь применяют углекислый газ, в полости тела и клетчаточные пространства – динитроген оксид, а в ЖКТ – воздух.

. 20Флюорографию(рис. 1.7) проводят с целью профилактического исследования органов грудной полости 1 раз в год всем жителям планеты с 15-летнего возраста, а также в группах повышенного риска. Именно этот метод способствует выявлению ранних изменений лёгких при различных заболеваниях (туберкулёзе, кистах, опухолях и др.).

Сущность флюорографии заключается в фотографировании рентгеновского изображения с экрана. При этом изображение получают на фотоплёнке небольшого формата (110×110 мм, 100×100 мм, 70×70 мм), меньше, чем размеры рентгенограмм. Таким образом, меньше денежных затрат идёт на плёнку и её обработку, выше пропускная способность флюорографического кабинета.

Изображение на фотоплёнку поступает может поступать:

– с флюоресцирующего экрана специального рентгеновского аппарата (флюорографа) на рулонную плёнку. Используют при флюорографии лёгких;

– экрана электронно-оптического усилителя рентгеновского изображения (УРИ-флюорография) при проведении рентгенологического исследования пищевода, желудка и кишечника;

– монитора цифрового флюорографа. При этом проводят цифровую обработку изображения с помощью компьютера. Полученную картину печатают на принтере на специальной плёнке или на обычной писчей бумаге и выдают на руки пациенту. Вместе с рентгеновским изображением на бумаге печатают заключение по исследованию. Это наиболее дешёвый способ получения фотокадра с пониженной в 20 раз лучевой нагрузкой на пациента.

18Бронхография– метод искусственного контрастирования бронхов. Относится к инвазивным методам из-за глубокого проникновения по трахеобронхиальной системе.

Показания к бронхографии:

– аномалии развития;

– кисты;

– бронхоэктазы;

– внутрибронхиальные опухоли доброкачественного и злокачественного характера;

– бронхоплевральные и внутренние бронхиальные свищи. Техника проведения бронхографии: в условиях рентгеновского кабинета контрастное вещество (масляное или любое водорастворимое) вводят с помощью специальных катетеров через нос в дыхательные пути после предварительной местной анестезии (1% раствор тетракаина или лидокаина) или в процессе бронхоскопии. Контрастирование проводят под контролем рентгеноскопии, заполняя сначала одну половину бронхиального дерева, а потом, откачав из него контраст, вводят катетер или бронхоскоп, а через них и препарат, в другую половину бронхиального дерева, делая серию рентгенограмм в прямых и боковых проекциях. По бронхограммам оценивают расположение, диаметр и контуры бронхов, а также бифуркационный угол, который в норме составляет 70°.

11Ангиографиязаключается в искусственном контрастировании сосудов.

Ангиография– инвазивный метод за счёт глубокого проникновения по естественным путям, т.е. по сосудам. При этом возможны осложнения (кровотечение, инфекция и т.д.) и имеется значительная лучевая нагрузка.

Ангиографию проводят в условиях специальной операционной (ангиографический кабинет). Ангиографию назначают только в тех случаях, когда неинвазивные методы оказались недостаточно информативными.

Показания к применению ангиографии: подозрение на поражение сосудов (изменение их хода, расширение, сужение, закупорка) в результате различных заболеваний (воспалительных, дистрофических, опухолевых, аномалий развития).

Противопоказания к проведению ангиографии: тяжёлое общее состояние, сердечная, почечная и печёночная недостаточность, непереносимость йодсодержащих препаратов.

Date: 2015-08-06; view: 1144; Нарушение авторских прав

Источник

Рентгенология — раздел радиологии, изучающий воздействие на организм животных и человека рентгеновского излучения, возникающие от этого заболевания, их лечение и профилактику, а также методы диагностики различных патологий при помощи рентгеновских лучей (рентгенодиагностика). В состав типового рентгенодиагностического аппарата входит питающее устройство (трансформаторы), высоковольтный выпрямитель, преобразующий переменный ток электрической сети в постоянный, пульт управления, штатив и рентгеновская трубка.

Рентгеновские лучи — это вид электромагнитных колебаний, которые образуются в рентгеновской трубке при резком торможении ускоренных электронов в момент их столкновения с атомами вещества анода. В настоящее время общепризнанной считается точка зрения, что рентгеновские лучи по своей физической природе являются одним из видов лучистой энергии, спектр которых включает также радиоволны, инфракрасные лучи, видимый свет, ультрафиолетовые лучи и гамма-лучи радиоактивных элементов. Рентгеновское излучение можно характеризовать как совокупность его наименьших частиц — квантов или фотонов.

Рис. 1 — передвижной рентгеновский аппарат:

Рис. 1 — передвижной рентгеновский аппарат:

A — рентгеновская трубка;

Б — питающее устройство;

В — регулируемый штатив.

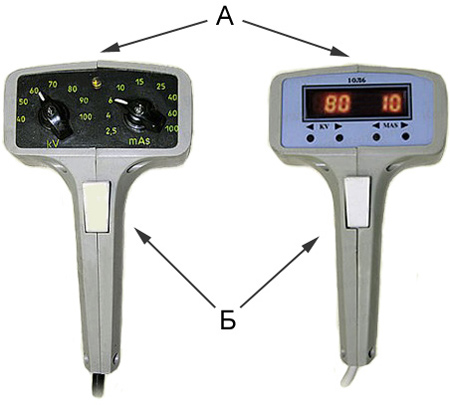

Рис. 2 — пульт управления рентгеновским аппаратом (механический — слева и электронный — справа):

Рис. 2 — пульт управления рентгеновским аппаратом (механический — слева и электронный — справа):

A — панель для регулирования экспозиции и жёсткости;

Б — кнопка подачи высокого напряжения.

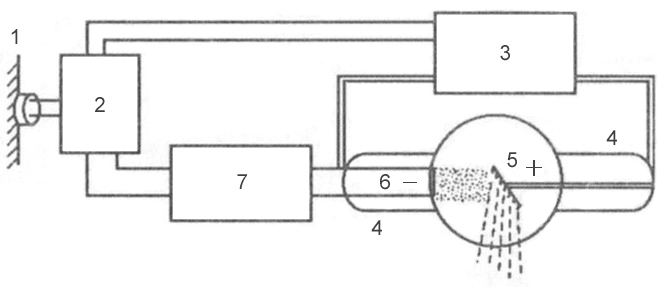

Рис. 3 — блок-схема типичного рентгенаппарата

Рис. 3 — блок-схема типичного рентгенаппарата

1 — сеть;

2 — автотрансформатор;

3 — повышающий трансформатор;

4 — рентгеновская трубка;

5 — анод;

6 — катод;

7 — понижающий трансформатор.

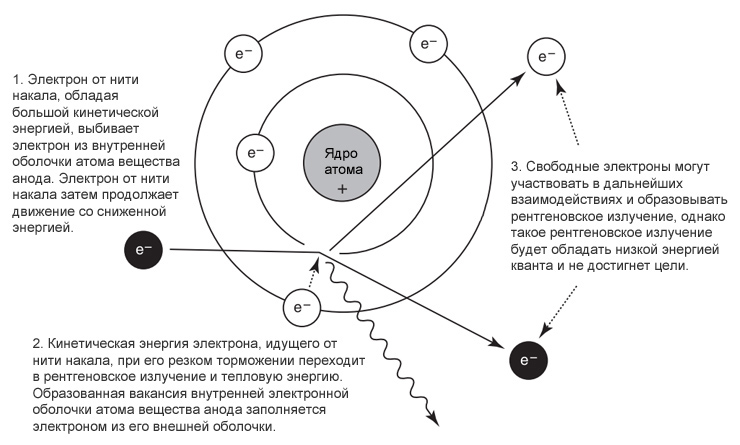

Механизм образования рентгеновского излучения

Рентгеновские лучи образуются в момент столкновения потока ускоренных электронов с веществом анода. При взаимодействии электронов с мишенью 99% их кинетической энергии превращается в тепловую энергию и только 1% — в рентгеновское излучение.

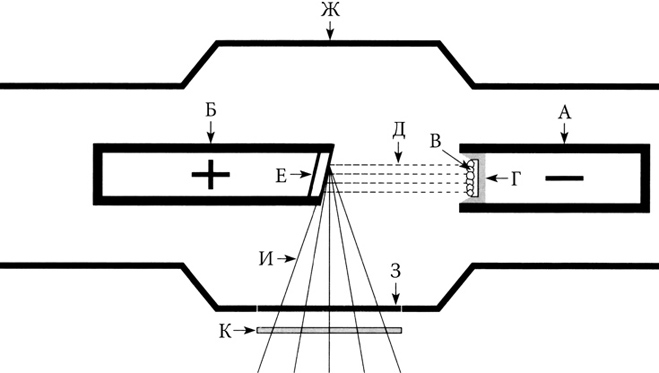

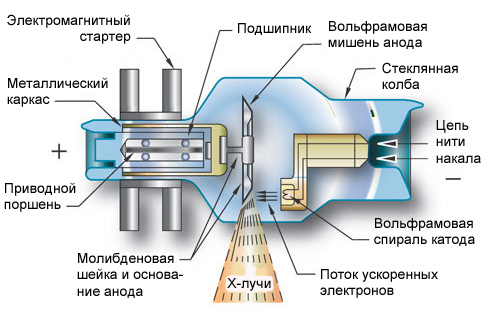

Рентгеновская трубка состоит из стеклянного баллона, в который впаяны 2 электрода: катод и анод. Из стеклянного баллона выкачен воздух: движение электронов от катода к аноду возможно лишь в условиях относительного вакуума (10-7–10-8 мм. рт. ст.). На катоде имеется нить накала, являющаяся плотно скрученной вольфрамовой спиралью. При подаче электрического тока на нить накала происходит электронная эмиссия, при которой электроны отделяются от спирали и образуют рядом с катодом электронное облачко. Это облачко концентрируется у фокусирующей чашечки катода, задающей направление движения электронов. Чашечка — небольшое углубление в катоде. Анод, в свою очередь, содержит вольфрамовую металлическую пластину, на которую фокусируются электроны, — это и есть место образования рентгеновских лучей.

Рис. 4 — устройство рентгеновской трубки:А — катод;

Б — анод;

В — вольфрамовая нить накала;

Г — фокусирующая чашечка катода;

Д — поток ускоренных электронов;

Е — вольфрамовая мишень;

Ж — стеклянная колба;

З — окно из бериллия;

И — образованные рентгеновские лучи;

К — алюминиевый фильтр.

К электронной трубке подключены 2 трансформатора: понижающий и повышающий. Понижающий трансформатор раскаляет вольфрамовую спираль низким напряжением (5—15 вольт), в результате чего возникает электронная эмиссия. Повышающий, или высоковольтный, трансформатор подходит непосредственно к катоду и аноду, на которые подаётся напряжение 20–140 киловольт. Оба трансформатора помещаются в высоковольтный блок рентгеновского аппарата, который наполнен трансформаторным маслом, обеспечивающим охлаждение трансформаторов и их надёжную изоляцию.

После того как при помощи понижающего трансформатора образовалось электронное облачко, включается повышающий трансформатор, и на оба полюса электрической цепи подаётся высоковольтное напряжение: положительный импульс — на анод, и отрицательный — на катод. Отрицательно заряженные электроны отталкиваются от отрицательно заряженного катода и стремятся к положительно заряженному аноду — за счёт такой разности потенциалов достигается высокая скорость движения — 100 тыс. км/с. С этой скоростью электроны бомбардируют вольфрамовую пластину анода, замыкая электрическую цепь, в результате чего возникает рентгеновское излучение и тепловая энергия.

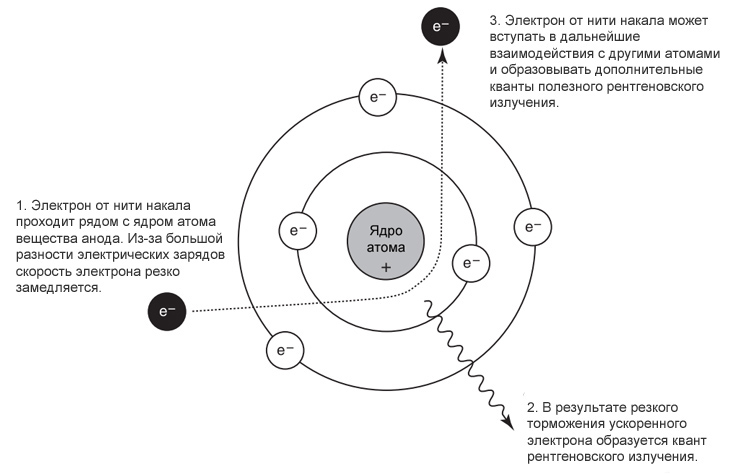

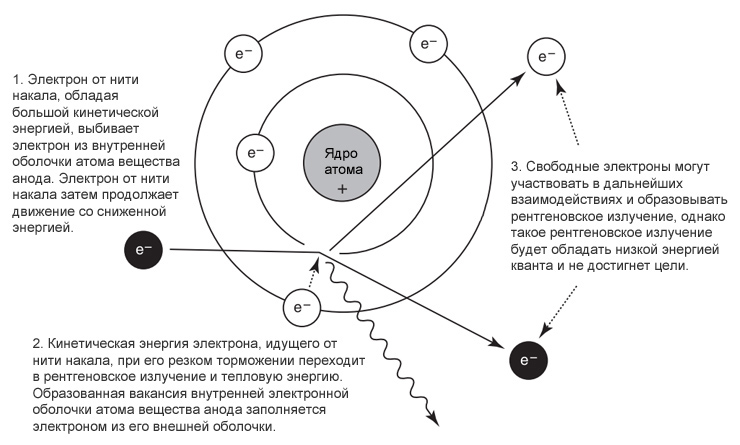

Рентгеновское излучение подразделяется на тормозное и характеристическое. Тормозное излучение возникает из-за резкого замедления скорости электронов, испускаемых вольфрамовой спиралью. Характеристическое излучение возникает в момент перестройки электронных оболочек атомов. Оба этих вида образуются в рентгеновской трубке в момент столкновения ускоренных электронов с атомами вещества анода. Спектр излучения рентгеновской трубки представляет собой наложение тормозного и характеристического рентгеновских излучений.

Рис. 5 — принцип образования тормозного рентгеновского излучения.

Рис. 5 — принцип образования тормозного рентгеновского излучения.

Рис. 6 — принцип образования характеристического рентгеновского излучения.

Рис. 6 — принцип образования характеристического рентгеновского излучения.

Основные свойства рентгеновского излучения

- Рентгеновские лучи невидимы для визуального восприятия.

- Рентгеновское излучение обладает большой проникающей способностью сквозь органы и ткани живого организма, а также плотные структуры неживой природы, не пропускающие лучи видимого света.

- Рентгеновские лучи вызывают свечение некоторых химических соединений, называемое флюоресценцией.

- Сульфиды цинка и кадмия флюоресцируют жёлто-зелёным цветом,

- Кристаллы вольфрамата кальция — фиолетово-голубым.

Шкала электромагнитных колебаний

| радиоволны | инфракрасное излучение | видимый свет | ультрафиолетовое излучение | рентгеновское излучение | γ-излучение (гамма) | космическое излучение |

| 30 км–0,15 см | 0,15 см–700 нм | 700–400 нм | 400–1,5 нм | 1,5–3×10-3 нм | 3×10-3–1×10-3 нм | 1×10-3–5×10-5 нм |

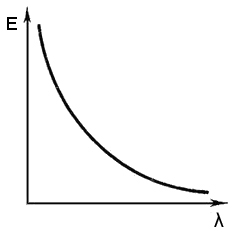

Рентгеновские лучи имеют определённую длину волны и частоту колебаний. Длина волны (λ) и частота колебаний (ν) связаны соотношением: λ • ν = c, где c — скорость света, округлённо равная 300 000 км в секунду. Энергия рентгеновских лучей определяется формулой E = h • ν, где h — постоянная Планка, универсальная постоянная, равная 6,626 • 10-34 Дж⋅с. Длина волны лучей (λ) связана с их энергией (E) соотношением: λ = 12,4 / E.

Рентгеновское излучение отличается от других видов электромагнитных колебаний длиной волны (см. таблицу) и энергией кванта. Чем короче длина волны, тем выше её частота, энергия и проникающая способность. Длина волны рентгеновского излучения находится в интервале

. Изменяя длину волны рентгеновского излучения, можно регулировать его проникающую способность. Рентгеновские лучи имеют очень малую длину волны, но большую частоту колебаний, поэтому невидимы человеческим глазом. Благодаря огромной энергии кванты обладают большой проникающей способностью, что является одним из главных свойств, обеспечивающих использование рентгеновского излучения в медицине и других науках.

Характеристики рентгеновского излучения

Интенсивность — количественная характеристика рентгеновского излучения, которая выражается количеством лучей, испускаемых трубкой в единицу времени. Интенсивность рентгеновского излучения измеряется в миллиамперах. Сравнивая её с интенсивностью видимого света от обычной лампы накаливания, можно провести аналогию: так, лампа на 20 Ватт будет светить с одной интенсивностью, или силой, а лампа на 200 Ватт — с другой, при этом качество самого света (его спектр) является одинаковым. Интенсивность рентгеновского излучения, по сути, это его количество. Каждый электрон создаёт на аноде один или несколько квантов излучения, следовательно, количество рентгеновских лучей при экспонировании объекта регулируется путём изменения количества электронов, стремящихся к аноду, и количества взаимодействий электронов с атомами вольфрамовой мишени, что можно осуществить двумя путями:

- Изменяя степень накала спирали катода при помощи понижающего трансформатора (количество электронов, образующихся при эмиссии, будет зависеть от того, насколько сильно раскалена вольфрамовая спираль, а количество квантов излучения будет зависеть от количества электронов);

- Изменяя величину высокого напряжения, подводимого повышающим трансформатором к полюсам трубки — кадоду и аноду (чем выше напряжение подаётся на полюса трубки, тем большую кинетическую энергию получают электроны, которые за счёт своей энергии могут взаимодействовать с несколькими атомами вещества анода поочерёдно — см. рис. 5; электроны с низкой энергией смогут вступить в меньшее число взаимодействий).

Интенсивность рентгеновского излучения (анодный ток), помноженная на выдержку (время работы трубки), соответствует экспозиции рентгеновского излучения, которая измеряется в мАс (миллиамперах в секунду). Экспозиция — это параметр, который, также как и интенсивность, характеризует количество лучей, испускаемых рентгеновской трубкой. Разница состоит лишь в том, что экспозиция учитывает ещё и время работы трубки (так, например, если трубка работает 0,01 сек., то количество лучей будет одним, а если 0,02 сек, то количество лучей будет другим — в два раза больше). Экспозиция излучения устанавливается рентгенологом на контрольной панели рентгеновского аппарата в зависимости от вида исследования, размеров исследуемого объекта и диагностической задачи.

Жёсткость — качественная характеристика рентгеновского излучения. Измеряется величиной высокого напряжения на трубке — в киловольтах. Определяет проникающую способность рентгеновских лучей. Регулируется величиной высокого напряжения, подводимого к рентгеновской трубке повышающим трансформатором. Чем выше разность потенциалов создаётся на электродах трубки, тем с большей силой электроны отталкиваются от катода и устремляются к аноду и тем сильнее их столкновение с анодом. Чем сильнее их столкновение, тем короче длина волны у возникающего рентгеновского излучения и выше проникающая способность данной волны (или жёсткость излучения, которая, так же как и интенсивность, регулируется на контрольной панели параметром напряжением на трубке — киловольтажем).

Рис. 7 — Зависимость длины волны от энергии волны:

Рис. 7 — Зависимость длины волны от энергии волны:

λ — длина волны;

E — энергия волны

- Чем выше кинетическая энергия движущихся электронов, тем сильнее их удар об анод и меньше длина волны образующегося рентгеновского излучения. Рентгеновское излучение с большой длиной волны и малой проникающей способностью называется «мягким», с малой длиной волны и высокой проникающей способностью — «жёстким».

Рис. 8 — Соотношение напряжения на рентгеновской трубке и длины волны образующегося рентгеновского излучения:

Рис. 8 — Соотношение напряжения на рентгеновской трубке и длины волны образующегося рентгеновского излучения:

- Чем выше напряжение подаётся на полюса трубки, тем сильнее на них возникает разность потенциалов, следовательно, кинетическая энергия движущихся электронов будет выше. Напряжение на трубке определяет скорость движения электронов и силу их столкновения с веществом анода, следовательно, напряжение определяет длину волны возникающего рентгеновского излучения.

Классификация рентгеновских трубок

- По назначению

- Диагностические

- Терапевтические

- Для структурного анализа

- Для просвечивания

- По конструкции

- По фокусности

- Однофокусные (на катоде одна спираль, а на аноде одно фокусное пятно)

- Двухфокусные (на катоде две спирали разного размера, а на аноде два фокусных пятна)

- По типу анода

- Стационарный (неподвижный)

- Вращающийся

Рентгеновские лучи применяются не только в рентгенодиагностических целях, но также и в терапевтических. Как было отмечено выше, способноcть рентгеновского излучения подавлять рост опухолевых клеток позволяет использовать его в лучевой терапии онкологических заболеваний. Помимо медицинской области применения, рентгеновское излучение нашло широкое применение в инженерно-технической сфере, материаловедении, кристаллографии, химии и биохимии: так, например, возможно выявление структурных дефектов в различных изделиях (рельсах, сварочных швах и пр.) с помощью рентгеновского излучения. Вид такого исследования называется дефектоскопией. А в аэропортах, на вокзалах и других местах массового скопления людей активно применяются рентгенотелевизионные интроскопы для просвечивания ручной клади и багажа в целях безопасности.

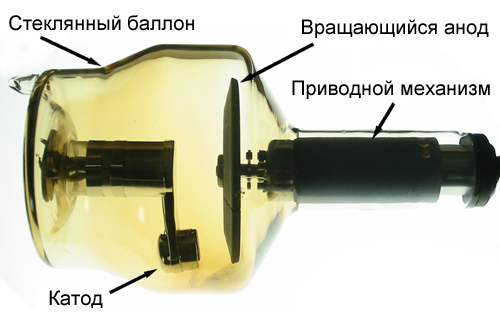

В зависимости от типа анода, рентгеновские трубки различаются по конструкции. В силу того, что 99% кинетической энергии электронов переходит в тепловую энергию, во время работы трубки происходит значительное нагревание анода — чувствительная вольфрамовая мишень часто сгорает. Охлаждение анода осуществляется в современных рентгеновских трубках при помощи его вращения. Вращающийся анод имеет форму диска, который распределяет тепло по всей своей поверхности равномерно, препятствуя локальному перегреву вольфрамовой мишени.

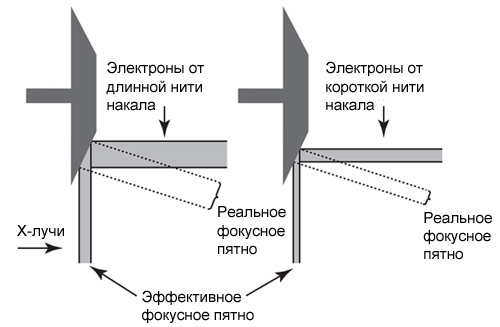

Конструкция рентгеновских трубок различается также по фокусности. Фокусное пятно — участок анода, на котором происходит генерирование рабочего пучка рентгеновского излучения. Подразделяется на реальное фокусное пятно и эффективное фокусное пятно (рис. 12). Из-за того, что анод расположен под углом, эффективное фокусное пятно меньше, чем реальное. Различные размеры фокусного пятна используются в зависимости от величины области снимка. Чем больше область снимка, тем шире должно быть фокусное пятно, чтобы покрыть всю площадь снимка. Однако меньшее фокусное пятно формирует лучшую чёткость изображения. Поэтому при производстве небольших снимков используется короткая нить накала и электроны направляются на небольшую область мишени анода, создавая меньшее фокусное пятно.

Рис. 9 — рентгеновская трубка со стационарным анодом.

Рис. 9 — рентгеновская трубка со стационарным анодом.

Рис. 10 — рентгеновская трубка с вращающимся анодом.

Рис. 10 — рентгеновская трубка с вращающимся анодом.

Рис. 11 — устройство рентгеновской трубки с вращающимся анодом.

Рис. 11 — устройство рентгеновской трубки с вращающимся анодом.

Рис. 12 — схема образования реального и эффективного фокусного пятна.

Рис. 12 — схема образования реального и эффективного фокусного пятна.

Функция печати недоступна из системного меню вашего браузера. Для того чтобы распечатать эту страницу, нажмите на ссылку “Версия для печати” в заголовке статьи.

Охраняется законом РФ «Об авторском праве».

Размещение материалов на сторонних ресурсах возможно только с разрешения редакции портала.

Источник