Какое из утверждений о свойствах фотона правильны

Фотон и его свойства | |

Фотон – материальная, электрически нейтральная частица, квант электромагнитного поля (переносчик электромагнитного взаимодействия). | |

Основные свойства фотона

| |

Энергия фотона:. Согласно теории относительности энергия всегда может быть вычислена как , Отсюда – масса фотона. Импульс фотона . Импульс фотона направлен по световому пучку. | |

Наличие импульса подтверждается экспериментально: существованием светового давления. | |

Давление света | |

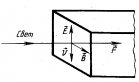

В 1873 г. Дж. Максвелл, исходя из представлений об электромагнитной природе света, пришел к выводу: свет должен оказывать давление на препятствие(благодаря действию силы Лоренца; на рисунке v – направление скорости электронов под действием электрической составляющей электромагнитной волны). | |

Квантовая теория света объясняет световое давление как результат передачи фотонами своего импульса атомам или молекулам вещества. Пусть на поверхность абсолютно черного тела площадью S перпендикулярно к ней ежесекундно падает N фотонов: . Каждый фотон обладает импульсом . Полный импульс, получаемый поверхностью тела, равен . Световое давление: | |

При падении света на зеркальную поверхность удар фотона считают абсолютно упругим, поэтому изменение импульса и давление в 2 раза больше, чем при падении на черную поверхность (удар неупругий). | |

Это давление оказалось ~4.10-6 Па. Предсказание Дж. Максвеллом существования светового давления было экспериментально подтверждено П. Н.Лебедевым, который в 1900 г. измерил давление света на твердые тела, используя чувствительные крутильные весы. Теория и эксперимент совпали. Опыты П. Н. Лебедева — экспериментальное доказательство факта: фотоны обладают импульсом | |

Эффект Комптона (1923) | |

А. Комптон на опыте подтвердил квантовую теорию света. С точки зрения волновой теории световые волны должны рассеиваться на малых частицах без какого-либо изменения частоты излучения, что опытом не подтверждается. При исследовании законов рассеяния рентгеновских лучей А. Комптон установил, что при прохождении рентгеновских лучей через вещество происходит увеличение длины волны рассеянного излучения по сравнению с длиной волны падающего излучения. Чем больше угол рассеяния, тем больше потери энергии, а следовательно, и уменьшение частоты (увеличение длины волны). Если считать, что пучок рентгеновских лучей состоит из фотонов, которые летят со скоростью света, то результаты опытов А. Комптона можно объяснить следующим образом. Законы сохранения энергии и импульса для системы фотон – электрон: | |

где m0c2 – энергия неподвижного электрона; hv – энергия фотона до столкновения; hv‘ – энергия фотона после столкноВЕНИЯ, P и p’ – импульсы фотона до и после столкновения; mv – импульс электрона после столкновения с фотоном. | |

Решение системы уравнений для энергии и импульса с учетом того, что дает формулу для измерения длины волны при рассеянии фотона на (неподвижных) электронах: | |

где – так называемая комптоновская длина волны. | |

Корпускулярно-волновой дуализм | |

Конец XIX в.: фотоэффект и эффект Комптона подтвердили теорию Ньютона, а явления дифракции, интерференции света подтвердили теорию Гюйгенса. | |

Таким образом, многие физики в начале XX в. пришли к выводу, что свет обладает двумя свойствами: | |

| |

Чем больше v, тем ярче выражены квантовые свойства света и менее – волновые. | |

Итак, всякому излучению присущи одновременно волновые и квантовые свойства. Поэтому то, как проявляет себя фотон – как волна или как частица,—зависит от характера проводимого над ним исследования. | |

Источник

Доброго дня, друзья!

Сегодня расскажу о своих идеях по поводу свойств фотона и объясню эффект отсутствия эфирного ветра, который не был обнаружен в опытах Майкельсона-Морли, что стало одной из причин возникновения специальной теории относительности (СТО), за авторством А. Эйнштейна.

Альберт Майкельсон и Генри Морли, пытавшихся определить скорость эфирного ветра.

Чтобы не ходить вокруг да около, сразу дам два определения, материального пространства и собственно самого фотона.

Материальное пространство – это трехмерная пространственная структура, в которой могут формироваться компактные объекты (материя), представляющие собой локальные скопления неоднородностей (сжатий и растяжений) этой пространственной структуры. Материальное пространство может выступать в качестве основной системы координат для всех объектов и частиц. Следует отметить, что в рамках своей гипотезы, я отвергаю идею расширения Вселенной, а все полученные данные связанные с этим явлением, считаю неверно интерпретируемыми. Поэтому, чтобы определить скорость материального тела в данной системе координат, можно использовать фоновое реликтовое излучение. Для этого нужно измерить его дипольную составляющую, то есть синее смещение Доплера в направлении движения и красное смещение в обратном направлении. Например, для солнечной системы это значение равно примерно 370-400 км/сек, а для нашей галактики примерно 600 км/сек.

Рисунок 1. Векторы скоростей относительно реликтового излучения. Источник: Студопедия

Теперь опишем самое важное в этой статье.

Согласно общему представлению, фотон– это квант электромагнитного взаимодействия, который в любой инерциальной системе отсчета движется со скоростью света. Я согласен с этим определением, поскольку в предлагаемой мной интерпретации эти принципы не нарушаются.

Как-то давненько, я публиковал статью про то, что все материальные частицы можно рассматривать как крохотные варп-движители, с энергетической точки зрения, выглядящие как грушевидные образования. Если сделать мгновенный снимок этой частицы, то по форме этого образования можно определить все характеристики частицы: тип, массу, энергию, скорость и направление движения относительно материального пространства. Каждое материальное тело состоит из кварков, электронов и энергетических связей, которые удерживают их вместе. Согласно гипотезе, все эти частицы имеют грушевидные формы, которые ориентированы в направлении своего перемещения. Еще можно сравнить движение частиц в пространстве со стаей дельфинов, у которых форма коррелирует с вектором скорости перемещения в воде.

Рисунок 2. Грушевидная форма частиц, движущихся относительно материального пространства (реликтового излучения). Стрелочки показывают направление перемещения.

На данном представлении о частицах рассмотрим движение фотона, отражающегося от зеркальной поверхности.

Важным свойством фотона является постоянство скорости перемещения относительно материального пространства 299 792 458 м/сек.

Вторым важным свойством фотона является энергия и частота.

Если фотон ударяется об удаляющуюся от него поверхность, то при отражении фотон теряет энергию, при набегании на приближающуюся поверхность, наоборот обретает дополнительную. При этом изменяется не только его энергия, но и направление отражения. Это связано с тем, что грушевидность каждой частицы разная в зависимости от направления и фотон получает или теряет свою энергию, в зависимости от того, с какой стороны происходит взаимодействие, скорость при этом остается неизменной.

На рисунке ниже представлена интерпретация того, как ведет себя фотон, отражаясь от движущейся зеркальной поверхности.

Рисунок 3. Отражение фотонов от движущихся зеркал. Внутри зеркала схематически показаны грушевидные формы энергетических полей частиц.

Поскольку зеркала движутся слева направо, энергетическая грушевидная форма каждого атома ориентирована по направлению перемещения. В связи с этим зеленые фотоны будут по разному реагировать на отражение. В системе неподвижных координат, связанных с реликтовым излучением, фотоны будут отражаться от поверхности зеркал так, что угол отражения в большинстве случаев не будет равен углу падения. Это несоответствие будет скомпенсировано изменением энергии фотона (цвета). При этом если до момента отражения, цвет фотона для неподвижного наблюдателя был зеленым, а для наблюдателя, связанного с системой зеркал был смещенным в красную и синюю сторону спектра соответственно, то после отражения и для неподвижного и для подвижного наблюдателя фотоны будут восприниматься примерно одного цвета (см. рис. 3).

Представленная концепция отражения света от движущихся в пространстве зеркал позволяет объяснить отсутствие эфирного ветра, который не был обнаружен в опытах Майкельсона и Морли. Кроме этого данное явление распространяется не только на отражение, но и на излучение. Например, если вы возьмете лазер и будете его вращать в движущейся относительно реликтового излучения системе отсчета, то неподвижный наблюдатель будет констатировать, что луч света из вашего лазера будет исходить не всегда по направлению геометрической оси лазера.

При этом энергия фотонов, а значит и цвет, будет немного отличаться, в зависимости от направления.

Эта концепция показана на примере зеленых лазеров ниже.

Рисунок 4. Система зеленых лазеров, движущихся слева направо. Картинка, которую видит неподвижный наблюдатель-энергия (цвет) фотонов будет немного разной, в зависимости от направления излучения.

В системе наблюдателя, связанного с лазерами, все фотоны будут восприниматься зелеными, а треки фотонов будут происходить по геометрическим осям лазера. На рисунке 4 равными красными отрезками показано смещение точек системы за то время, пока фотон лазера проследовал от лазера до воображаемой сферы, показанной на рисунке.

Скорость света, которая измеряется в системе отсчета подвижного наблюдателя будет оставаться неизменной, ввиду того, что ход времени будет отличаться от хода часов неподвижного наблюдателя согласно СТО. Думаю, что на эту тему еще будут публикации на моем канале.

Спасибо за прочтение, надеюсь, было интересно!

На вежливые вопросы стараюсь отвечать.

Михаил Н. Бровкин 14 апреля 2020 г.

Особая благодарность читателям, всячески поддерживающих канал!

Источник

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: фотоны, энергия фотона, импульс фотона.

В результате исследования явлений, связанных с взаимодействием света и вещества (тепловое излучение и фотоэффект), физики пришли к выводу, что свет состоит из отдельных порций энергии — фотонов. Излучение света, его распространение и поглощение происходит строго этими порциями.

Фотоны обладают энергией и импульсом и могут обмениваться ими с частицами вещества (скажем, с электронами или атомами). При этом мы говорим о столкновении фотона и частицы. При упругом столкновении фотон меняет направление движения — свет рассеивается. При неупругом столкновении фотон поглощается отдельной частицей или совокупностью частиц вещества — так происходит поглощение света.

Словом, фотон ведёт себя как частица и поэтому — наряду с электроном, протоном, нейтроном и некоторыми другими частицами — причислен к разряду элементарных частиц.

Энергия фотона

Выражение для энергии фотона с частотой мы уже знаем:

(1)

Часто бывает удобно работать не с обычной частотой , а с циклической частотой .

Тогда вводят другую постоянную Планка «аш с чертой»:

Дж · с.

Выражение (1) для энергии фотона примет вид:

Фотон движется в вакууме со скоростью света и потому является релятивистской частицей: описывая фотон, мы должны привлекать формулы теории относительности. А там имеется такая формула для энергии тела массы , движущегося со скоростью :

(2)

Если предположить, что , то формула (2) приводит к бессмысленному заключению: энергия фотона должна быть бесконечной. Чтобы избежать этого противоречия, остаётся признать, что масса фотона равна нулю. Формула (2) позволяет сделать и более общий вывод: только безмассовая частица может двигаться со скоростью света.

Импульс фотона

Обладая энергией, фотон должен обладать и импульсом. Действительно, важнейшая формула теории относительности даёт связь энергии и импульса частицы:

(3)

Для фотона, имеющего нулевую массу, эта формула сводится к простому соотношению:

Отсюда для импульса фотона получаем:

(4)

Направление импульса фотона совпадает с направлением светового луча.

Учитывая, что отношение есть длина волны , формулу (4) можно переписать так:

(5)

В видимом диапазоне наименьшими значениями энергии и импульса обладают фотоны красного света — у них самая маленькая частота (и самая большая длина волны). При движении в сторону фиолетового участка спектра энергия и импульс фотона линейно возрастают с частотой.

Давление света

Свет оказывает давление на освещаемую поверхность. Такой вывод был сделан Максвеллом из теоретических соображений и получил экспериментальное подтверждение в знаменитых опытах П.Н. Лебедева. Если понимать

свет как поток фотонов, обладающих импульсом , то можно легко объяснить давление света и вывести формулу Максвелла.

Предположим, что на некоторое тело падает свет частоты . Лучи направлены перпендикулярно поверхности тела; площадь освещаемой поверхности равна (рис. 1).

Рич. 1. Давление света

Пусть — концентрация фотонов падающего света, то есть число фотонов в единице объёма.

За время на нашу поверхность попадают фотоны, находящиеся внутри цилиндра высотой .

Их число равно:

При падении света на поверхность тела часть световой энергии отражается, а часть — поглощается. Пусть — коэффициент отражения света; величина показывает, какая часть световой энергии отражается от поверхности. Соответственно, величина — это доля падающей энергии, поглощаемая телом.

Как мы теперь знаем, энергия света пропорциональна числу фотонов. Поэтому можно написать, какое количество фотонов (из общего числа ) отразится от поверхности, а какое — поглотится ею:

Импульс каждого падающего фотона равен . Поглощённый фотон испытывает неупругое столкновение с телом и передаёт ему импульс . Отражённый фотон после упругого столкновения меняет направление своего импульса на противоположное, и поэтому импульс, переданный телу отражённым фотоном, равен .

Таким образом, от каждого фотона, входящего в световой поток, тело получает некоторый импульс. Вот простая и очевидная причина того, что свет оказывает давление на освещаемую поверхность.

Суммарный импульс, полученный телом от падающих фотонов, равен:

На нашу поверхность действует сила , равная импульсу, полученному телом в единицу времени:

Давление света есть отношение этой силы к площади освещаемой поверхности:

(6)

Выражение имеет простой физический смысл: будучи произведением энергии фотона на число фотонов в единице объёма, оно равно энергии света в единице объёма, то есть объёмной плотности энергии . Тогда соотношение (6) приобретает вид:

Это и есть формула для давления света, теоретически выведенная Максвеллом (в рамках классической электродинамики) и экспериментально проверенная в опытах Лебедева.

Двойственная природа света

В результате рассмотрения всей совокупности оптических явлений возникает естественный вопрос: что же такое свет? Непрерывно распределённая в пространстве электромагнитная волна или поток отдельных частиц — фотонов? Теория и эксперименты приводят к заключению, что оба ответа должны быть утвердительными.

1. Явления интерференции и дифракции света, характерные для любых волновых процессов, не оставляют сомнений в том, что свет есть форма волнового движения материи.

Таким образом, мы должны признать: да, свет имеет волновую природу, свет — это электромагнитная волна.

2. Однако явления взаимодействия света и вещества (например, фотоэффект) указывают на то, что свет ведёт себя как поток отдельных частиц. Эти частицы — фотоны — ведут, так сказать, самостоятельный образ жизни, обладают энергией и импульсом, участвуют во взаимодействиях с атомами и электронами. Излучение света — это рождение фотонов.

Распространение света — это движение фотонов в пространстве. Отражение и поглощение света — это соответственно упругие и неупругие столковения фотонов с частицами вещества.

Все попытки истолковать указанные явления излучения и поглощения света в рамках волновых представлений классической физики окончились неудачей. Оставалось лишь согласиться с тем, что свет имеет корпускулярную природу (от латинского слова corpusculum — маленькое тельце, частица), свет — это совокупность фотонов, мчащихся в пространстве.

Таким образом, свет имеет двойственную, корпускулярно-волновую природу — он может проявлять себя то так, то эдак. В одних явлениях (интерференция, дифракция) на передний план выходит волновая природа, и свет ведёт себя в точности как волна. Но в других явлениях (фотоэффект) доминирует корпускулярная природа, и свет ведёт себя подобно потоку частиц.

Странно всё это, не правда ли? Но что поделать — так устроена природа. Мы, люди, живём среди макроскопических тел, и наше воображение оказалось не способным полноценно представить себе явления микромира.

Природа, однако, неизмеримо шире и богаче того, что может вместить в себя человеческое воображение. Признав это и руководствуясь не столько собственным воображением, сколько наблюдениями, результатами экспериментов и весьма изощрённой математикой, люди начали успешно создавать квантовую теорию микроскопических явлений и процессов.

О некоторых парадоксальных на первый взгляд — но тем не менее подтверждённых экспериментально! — выводах квантовой теории мы поговорим в следующем листке.

Источник

Фотоны самые многочисленные частицы во вселенной. При этом у фотонов много парадоксальных свойств – они элементарны, но могут размножаться, они виртуальны, но переносят энергию, они одновременно могут быть электромагнитной волной и частицей, более того они могут быть даже квантово запутанными частицами. Они перемещаются со скоростью света и никакие другие частицы не могут двигаться быстрее фотонов.

Согласно специальной теории относительности эти частицы существуют, только пока движутся. Стоит им по какой-либо причине остановиться, они тут же бесследно исчезают. Но вот вопрос – откуда фотоны получают первоначальный импульс движения? Что заставляет их сразу после рождения двигаться со скоростью света? Конечно, виртуальность фотонов, декларированная специальной теорией относительности, позволяет им двигаться с любой скоростью. Так как объект, лишённый массы, не подчиняется законам инерции и может ускоряться и замедляться мгновенно. Но в этом случае неизбежно возникают неудобные вопросы о нарушении такими частицами фундаментальных законов природы. Например, как виртуальные частицы переносят энергию? Или как частицы, не имеющие массы, могут оказывать давление на материальные объекты? Самый трудный вопрос в этом случае возникает по поводу предела скорости движения таких виртуальных частиц. Почему она ограничена 300 000 км/с? Скорость нематериальных объектов ни чем не ограничена. Чисто теоретически, они могут двигаться сколько угодно быстро. Хоть в 10, хоть в 100, хоть в 1000 раз быстрее скорости света. Согласно знаменитой формуле Е = mc^2 при массе равной нулю, скорость становится бесконечной. Чтобы не сталкиваться с такими неудобными вопросами, СТО предложила считать фотоны частицами, у которых нет массы только в состоянии покоя. Т.е. у неподвижных фотонов масса равна нулю, а у движущихся в пространстве фотонов масса равна отношению постоянной Планка к произведению длины волны фотона на скорость света.

Какой физический смысл скрывается за этим релятивистским компромиссом сказать трудно. Но так как неподвижных фотонов никто в мире ещё не наблюдал, то с практической точки зрения такое решение проблемы оказалось вполне приемлемым. СТО сохранила лицо и заняла в современной физике место основной рабочей теории, описывающей движение тел с релятивистскими скоростями. Де-факто это означает, что во всех практических расчётах, основанных на СТО, фотон участвует как массивная частица. И это правильно! Потому что иначе такие физические явления как фотосинтез, гравитационное линзирование, перенос энергии фотонами от одного объекта к другому, или давление света на солнечные панели космического аппарата объяснить невозможно.

Мы с вами, уважаемые читатели, попытаемся обосновать наличие массы у фотона и тем самым не только де-факто, но и де-юре переместить фотон из ряда виртуальных безмассовых частиц в число реальных физических частиц, обладающих собственной массой. И поможет нам в этом скорость света. Для начала давайте зададимся простым вопросом – что на самом деле может ограничивать скорость движения элементарной частицы в вакууме? Упоминаемая уже выше формула Е = mc^2 однозначно связывает скорость любого материального объекта с его массой и энергией. Чем больше энергия и чем меньше масса, тем больше скорость. Но ведь количество энергии, прилагаемой к любому физическому объекту, не может быть бесконечным. Совершенно очевидно, что энергия любого материального тела ограничена энергией его внутренних связей. При достижении этой энергией некоторого порогового значения, превышающего величину энергии внутренних связей, любое физическое тело начнет необратимо разрушаться и при дальнейшем росте энергии, неизбежно распадётся на молекулы, атомы, нуклоны, электроны и т.д. Таким образом, знаменитое уравнение Эйнштейна налагает ограничение не на абстрактную скорость, а только на скорость материальных тел. И из этой формулы вытекает очень простое следствие – чем меньше масса тела, тем с большей скоростью оно может двигаться в пространстве без разрушения своей внутренней структуры. Т.е. скорость света является предельной для частиц света – фотонов только в том случае если они обладают вполне определённой массой. Какой? Это мы и попытаемся выяснить. Итак, нам известна скорость фотонов в вакууме. Она составляет 299 792 458 м/с. Если мы с вами окончательно перешли на платформу диалектического материализма и чтим законы сохранения, то должны однозначно понимать, что фотоны, обладающие массой покоя, не могут приобрести такую скорость мгновенно. Следовательно, фотоны ещё до своего рождения должны двигаться с этой скорость. Как это может быть? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо определиться с другим принципиальным вопросом – откуда появляются фотоны, или если угодно, как они рождаются? Так как варианты с рождением фотонов из пустоты или чистой энергии мы отвергли, нам осталась единственно возможная альтернатива, в которой фотоны входят в состав каких-то иных более крупных материальных частиц. При этом, было бы неплохо определить, что это за частицы. Ближайшая по массе к фотону элементарная частица – это электрон. Теоретически протоны и нейтроны также могут рассматриваться в качестве потенциальных источников фотонов. Но с целым рядом допущений и оговорок, так как они почти в 2000 раз тяжелее электрона и предположение о том, что протон или нейтрон собран из фотонов, а электрон при этом остаётся элементарной и неделимой частицей, звучит, мягко говоря, сомнительно. Природа так не работает. Она очень скупа и последовательна в своих решениях. На примере строения атома мы можем легко в этом убедиться. Абсолютно все материальные объекты во вселенной собраны практически из одинаковых электронов, протонов и нейтронов. С этой точки зрения электрон лучший кандидат на частицу, состоящую из фотонов. Но, если электрон состоит из фотонов, то он априори теряет статус элементарной частицы. И это навевает определённые сомнения по поводу элементарности протонов и нейтронов, которые как уже указывалось выше в тысячи раз тяжелее электрона. Есть предположение, что протоны и нейтроны сами собраны из электронов и позитронов. Вполне возможно, что это правильное предположение, но это тема отдельного разговора. Возвращаясь к нашим фотонам, мы должны исходить из того, что рождение любого фотона это акт взаимодействия электрона с другим материальным объектом и не более того. Это утверждение хорошо согласуется с многочисленными наблюдениями экспериментальной физики. Благодаря которой нам известно, что фотоны формируются при бомбардировке электронами более крупных «элементарных» частиц. Либо при переходе электронов в составе атомного ядра с одного энергетического уровня на другой. В соответствии с этой гипотезой рождение любого фотона это не что иное, как тривиальная утрата (потеря) электроном этого фотона. Очевидно, что, теряя или излучая фотон, электрон вместе с массой этого фотона теряет и часть своей энергии. Это утверждение также очень хорошо подтверждено многочисленными экспериментами. Принимая во внимание все изложенные соображения, будем считать наличие фотонов в составе электронов доказанным фактом. Как в этом случае быть с электрическим зарядом электрона? Ведь фотоны электрически нейтральны и сколько их не собирай вместе всё равно не получишь даже минимальный электрический заряд. Резонное замечание, на которое необходимо дать понятный и исчерпывающий ответ. Ну что ж – попробуем. Природа электрического заряда электрона и позитрона современной науке до конца не ясна. Почему электрон имеет отрицательный заряд, а позитрон положительный – неизвестно. Неизвестна причина возникновения электрических зарядов и у других элементарных частиц, например, таких как протоны и антипротоны. Нет объяснений у современной науки и равенству величин зарядов электрона и протона при тысячекратной разнице масс этих частиц. В связи с этим будет вполне уместным озвучить собственную гипотезу, объясняющую возникновение электрических зарядов у таких частиц как электроны и позитроны. Краткая суть этой гипотезы заключается в том, что электроны и позитроны это материальные частицы с минимальной массой необходимой для обладания электрическим зарядом. Величина заряда определяется собственным вращением этих частиц, а направление вращения определяет знак их электрического заряда. Почему они вращаются, и что заставляет их вращаться в разные стороны можно узнать из другой моей статьи, рассматривающей эту проблему более детально.

Продолжая рассуждения о природе первоначальной скорости фотонов, мы постепенно приблизились к пониманию того, что отрыв фотона от электрона со скоростью света возможен только в одном единственном случае, если электрон имеет собственное вращение с угловой скоростью близкой к скорости света. Только такой быстровращающийся электрон позволяет существовать массивному фотону без нарушения законов сохранения. Чтобы найти угловую скорость вращения электрона нам придётся вспомнить школьную физику, и воспользоваться выражением, связывающим угловую скорость с линейной.

Подставляем вместо V скорость света, а вместо R радиус электрона и получаем:

Т.е. угловая скорость вращения электрона составляет примерно 10 в 26 степени оборотов в секунду. Вот это волчок!!!

Теперь представьте, что два таких волчка просто слегка коснутся друг друга краями. Результат такого столкновения – грандиозный фейерверк из колоссального количества свободных фотонов и полное разрушение обоих участников столкновения. К счастью такие события чрезвычайно маловероятны, по той причине, что все электроны имеют отрицательный электрический заряд. А одноимённые заряды, как нам хорошо известно, отталкиваются. Чего нельзя сказать про электроны и позитроны, которые в свободном состоянии притягивают друг друга и поэтому неизбежно сталкиваются. В результате такого столкновения они гарантированно взаимоуничтожаются или аннигилируют. При аннигилляции электрона и позитрона каждый из них выделяет по 0,551 КэВ энергии, что недвусмысленно указывает не только на полную эквивалентность их масс, но и банальную материальность обеих частиц. Т.е. позитрон это не экзотическая античастица – представитель загадочной антиматерии, а обычная материальная частица, вращающаяся в противоположном электрону направлении. Ну что ж, вот так, между делом, мы с вами только что раскрыли механизм аннигиляции, который, оказывается, не имеет никакого отношения к антиматерии, а всего лишь результат ДТП двух элементарных частиц с противоположными зарядами. Очень даже неплохо. Но вернёмся к нашим фотонам. Зная угловую скорость вращения объекта и его энергию, мы можем попытаться найти массу этого объекта. Здесь нам на помощь придёт второй закон Ньютона, согласно которому любой вращающийся материальный объект находится в равновесии на таком расстоянии R от центра вращения, на котором центробежная сила будет равна произведению массы этого объекта на его ускорение F = a * m (где линейное ускорение a связано с угловой скорость следующим выражением а = ω^2 * R). Следовательно, масса фотона может быть найдена как отношение центробежной силы к произведению квадрата угловой скорости на радиус электрона.

В этом выражении кроме искомой массы фотона, неизвестной величиной является центробежная сила, которая, с некоторыми оговорками, может быть вычислена через хорошо известные значения энергии фотона. С оговорками, потому что диапазон электромагнитного излучения имеет очень широкий спектр длин волн. Для каждого спектра характерна своя величина энергии. Если мы остановим свой выбор на видимом свете, то энергия фотона видимого света с длиной волны 0,5 мкм составляет 2,2 эВ. Отсюда величина центробежной силы для такого фотона равна 3,2* 10^-13 Н. Подставляем полученные данные в формулу и получаем следующее значение массы фотона видимого света:

Вот вам и ответ на вопрос, поставленный в заголовке статьи. Немного. А точнее – очень и даже очень мало! Хорошо это или плохо? О чём говорит нам такая масса фотона? В первую очередь это свидетельствует о том, что в составе электрона должно быть очень много фотонов. Зная массу фотона и электрона несложно подсчитать, сколько фотонов в штуках содержит один электрон.

Делим массу электрона на массу фотона и получаем цифру 10^29(десять в двадцать девятой степени) штук. Т.е. один электрон содержит примерно 100 октиллионов фотонов. Всё-таки прав был В.И. Ленин, когда говорил – «электрон так же неисчерпаем, как атом …».

Давайте подводить итоги. Первое – фотоны имеют массу покоя (правда, очень маленькую). Второе – они входят в состав электронов и вращаются вместе с ними с умопомрачительной угловой скоростью – примерно 100 септиллионов оборотов в секунду. Благодаря этим двум фактам фотоны, не нарушая никаких фундаментальных законов природы, в свободном состоянии могут перемещаться в пространстве со скоростью света.

Является ли фотон окончательной элементарной частицей, я затрудняюсь дать ответ. А что думаете вы по этому поводу, уважаемые читатели?

Источник