Какое свойство плодов растения

Плод формируется из завязи пестика после оплодотворения и является характернейшим органом цветкового растения. Если плод образован только пестиком, его называют настоящим. Если в образовании плода принимают участие и другие части цветка (цветоложе, покровы цветка), его называют ложным.

Функции плода — защита нежных тканей развивающегося семени от воздействия различных неблагоприятных условий:

- высыхания;

- механических повреждений;

- низких температур;

- благоприятствуют распространению семян.

Именно из-за наличия плода цветковые растения называются покрытосеменными.

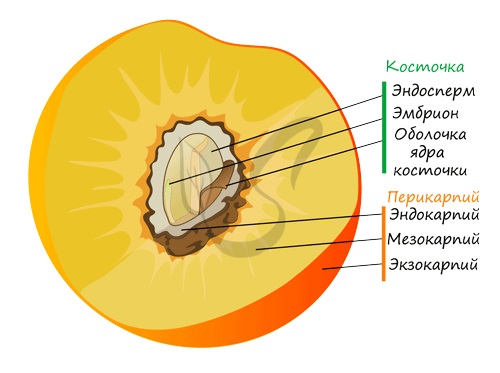

Строение плода: при формировании плода стенки завязи разрастаются и образуют околоплодник, состоящий из трех слоев: наружного, среднего и внутреннего. У разных растений соотношение толщины и плотности всех трех слоев различно и является видовым признаком.

Строение плода растения

Внешний слой обычно тонкий, а средний может быть толстым, сочным и мясистым с большим количеством сахара (вишня, абрикос) или масла (маслины). Внутренний слой также тонкий, но может видоизменяться и превращаться в каменистую ткань — косточку (персик, слива). Незрелые плоды имеют зеленую окраску, так как содержат много хлорофилла.

Классификация плодов

Сухие и сочные плоды различаются по содержанию воды, питательных веществ. Сохраняющаяся наружная кожица завязи на поверхности сухих плодов образует различные выросты, придатки в виде шипиков, волосков, прицепок, крылаток. Сочные плоды имеют разросшийся мясистый средний слой околоплодника и содержат одно или несколько семян.

Различают сухи и сочные плоды

Различают сухи и сочные плоды

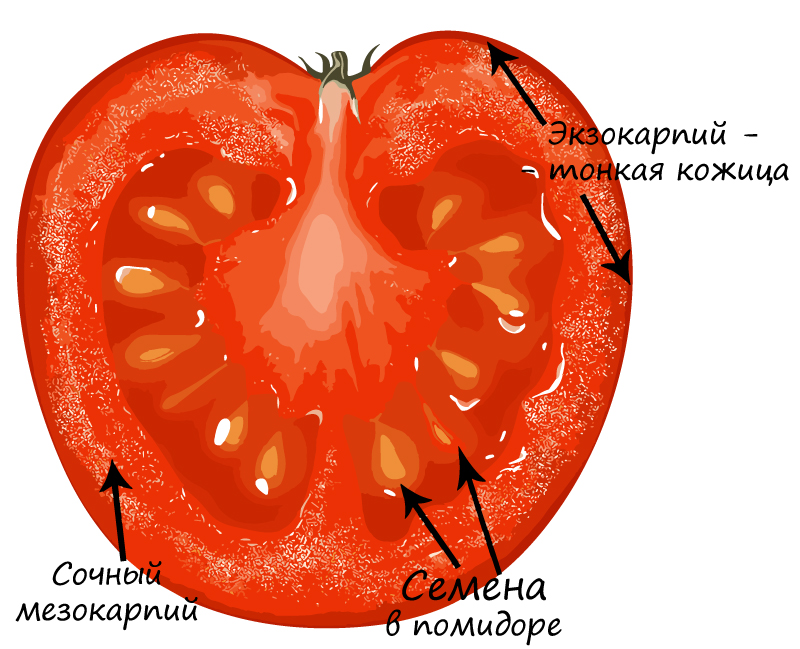

Плоды могут быть простыми и сложными. Простые содержат одно или много семян. Простые односемянные сочные плоды представлены костянками (вишня, абрикос). Внутренний слой такого плода состоит из каменистых клеток, образующих «косточку» с семенем. Многосемянные плоды — ягоды (виноград, смородина, помидор), в их сочную мякоть погружено несколько семян.

Сложные сочные плоды образуются либо из нескольких отдельных цветков, как соплодие у шелковицы, либо из нескольких пестиков одного цветка, как многокостянка у малины. Кроме этого, их отличие состоит в том, что соплодие после созревания опадает целиком, многокостянка может рассыпаться на отдельные плодики.

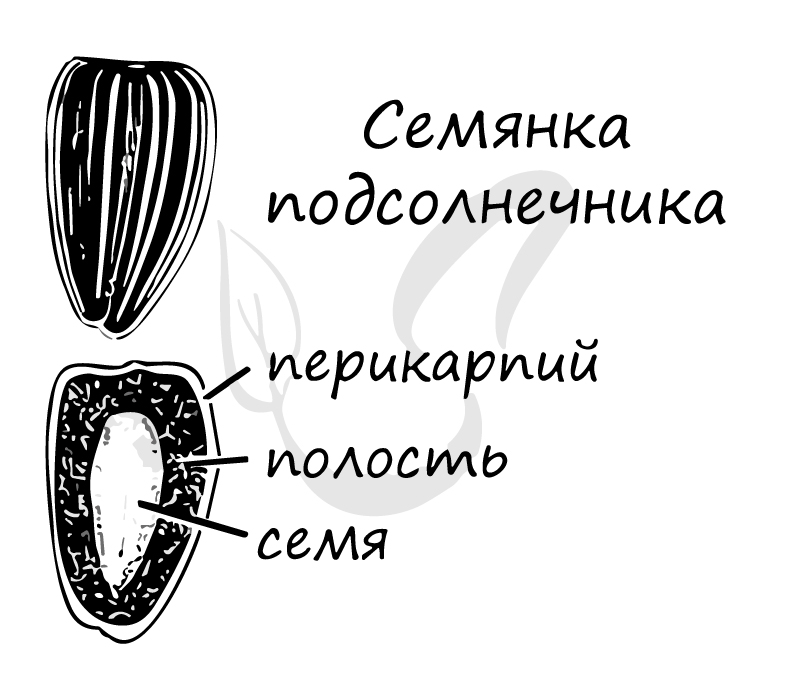

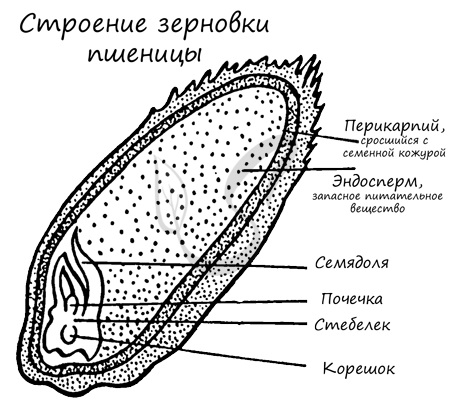

Сухие плоды не имеют сочной мякоти и содержат одно, несколько или много семян. Сухие нераскрывающиеся плоды обычно односемянные. Это орех (лесной орешник), имеющий твердый деревянистый плод. Семянка (подсолнечник) имеет кожистый плод. У зерновки (рожь) стенки плотно срастаются с кожурой семени.

Сухие раскрывающиеся плоды содержат несколько или много семян, их стенки могут быть деревянистыми, кожистыми или перепончатыми:

- Листовка — одногнездный кожистый плод, раскрывающийся по шву сросшегося плодолистика (дельфиниум, пион);

- боб — одногнездный плод раскрывается от вершины к основанию двумя створками, на стенках которых расположены семена (фасоль, горох);

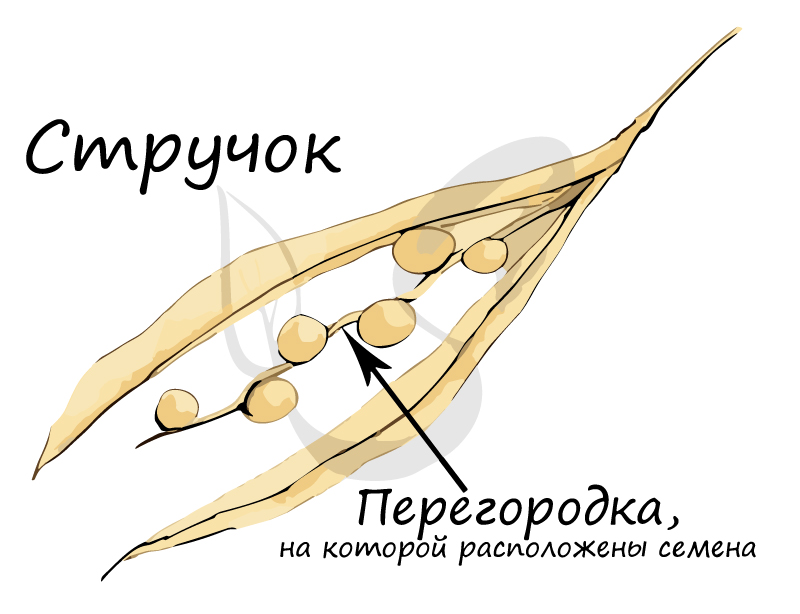

- стручок — двугнездный плод с семенами, расположенными на пленчатой перегородке (капуста, редька). Стручок раскрывается, как боб, двумя створками, но от основания к верхушке. Если длина стручка небольшая и превышает ширину лишь в полтора — два раза, он называется стручочек (пастушья сумка);

- коробочка — плод в виде коробочки, раскрывается крышечкой (белена), отверстиями (мак), зубчиками (гвоздика).

Кроме перечисленных типов плодов, встречающихся у наиболее распространенных растений, есть и другие.

Описанная классификация плодов является искусственной, так как учитывает в основном только их морфологические признаки. Предпринимаются попытки создания естественной, эволюцйонной классификации плодов.

Распространение плодов и семян

У цветковых растений семена, как правило, после созревания утрачивают связь с материнским растением и прорастают где-либо в другом месте. Распространение плодов и семян осуществляется ветром, водой, животными, человеком либо семена разбрасываются при раскрывании плодов.

Пути распространения семян

Пути распространения семян

Так, ветром разносятся семена или плоды растений, снабженные волосистыми хохолками (одуванчик, осот), крыловидными придатками (береза, клен). У степных растений, называемых «перекати-поле», ветер несет отломившееся у корневой шейки шаровидное растение, рассеивая семена на большие расстояния (степной качим).

Растения, семена которых могут плавать, расселяются водой (белая кувшинка, кокосовая пальма).

Плоды и семена, съедобные либо снабженные различными приспособлениями для прикрепления, распространяются животными и человеком. Они цёпляются за шерсть животных, одежду человека (лопух, череда), прилипают к лапам и клювам птиц. Сочные плоды поедаются животными (земляника, малина), их семена не перевариваются и вместе с экскрементами попадают в почву. Многие животные (белки, хомяки) делают запас семян (желуди, орехи) на зиму в разных местах, но находят их не все, и тогда семена прорастают там, куда их занесли.

Большую роль в распространении семян культурных растений играет человек, высевая их в различных уголках земного шара. Вместе с семенами культурных растений часто попадают и семена диких. При транспортировке грузов с использованием в качестве упаковочного материала сена или соломы, где обычно находятся самые различные семена, человек рассеял эти семена вдоль шоссейных, грунтовых и железных дорог. Из этих начальных мест «новоселы» широко распространялись в новых местах обычными для них способами.

Значение цветков, плодов и семян в природе и в жизни человека

Цветки являются органами полового размножения покрытосеменных растений. После процессов опыления и оплодотворения из частей цветка формируются плоды и семена. Благодаря наличию этих органов цветковые растения могут размножаться и расселяться на новые территории.

Нектар, пыльца, а также все части цветков, плоды и семена разных видов растений могут использоваться в пищу животными от беспозвоночных до человека, особенно это относится к насекомым: для многих из них цветки, плоды и семена являются не только пищей, но и местом для размножения и развития.

В семенах содержатся органические вещества: белки, жиры, углеводы (85-90%), минеральные соли (2-4%) и вода (6-13%). Плоды и семена имеют пищевое и кормовое значение в сыром или переработанном виде. Они служат источником получения эфирных масел, крахмала, белка, лекарственных веществ, их используют в качестве пряностей.

Мука для приготовления хлеба — это переработанные зерновки злаков, крупа — обработанные плоды и семена риса, гречихи, проса, ячменя и других растений. Ценными пищевыми продуктами являются семена гороха, фасоли, сои, бобов, плоды кокосовой пальмы, хлебного дерева, ананаса и других растений.

Из семян и плодов подсолнечника, хлопка, маслины и других получают пищевые растительные масла. Большое значение в пищевом рационе человека имеют плоды и ягоды различных плодовых и овощных культур: яблони, груши, вишни, сливы, апельсина, лимона, крыжовника, смородины, помидор, огурцов, тыквы, арбузов и многих других растений.

Плоды тыквы, кормовых арбузов, кабачков и других растений используют на корм скоту. Из плодов хлопчатника получают хлопок-сырец, который делят на волокно (30-40%), используемое для выработки хлопчатобумажных тканей, и семена (60-70%). В семенах содержится 24-26% масла, 20% белка. Масло используют в пищу и для приготовления технических масел.

Таким образом, все культурные растения, выращиваемые в растениеводстве, производят плоды и семена, которые в том или ином виде использует человек.

У некоторых растений пищевое значение имеют цветки или соцветия (цветная капуста, артишок, лотос).

Большое значение имеет такая отрасль растениеводства, как декоративное цветоводство. Цветы украшают наши дома, улицы, сады и парки. Эстетическое значение цветов и растений, воспитывающих у человека чувство прекрасного, нашло отражение в художественной литературе, изобразительном искусстве, архитектуре.

Источник

Плод – генеративный орган покрытосеменных растений, включающий в себя семена и образующийся из одного цветка. Плод играет ключевую роль в размножении и распространении

цветковых (покрытосеменных) растений.

Главная функция плода – формирование, защита и распространение содержащихся в нем семян. Плоды употребляют в пищу животные, и, что очень важно, семена устойчивы к действию

соков в пищеварительном тракте за счет плотных покровов – семенной кожуры, так что семена выходят из ЖКТ неповрежденными.

Количество семян в плоде равно количеству семязачатков, образующихся в завязи. Из стенок завязи развивается околоплодник, защищающий семена от неблагоприятного

воздействия окружающей среды.

Околоплодник также называется перикарпий от греч. karpós плод. Перикарпий состоит из трех слоев: наружного – экзокарпия (гр.exo снаружи, вне), среднего

– мезокарпия (от греч. mesos средний, промежуточный), внутреннего – эндокарпия (греч. endo — внутри).

Деление плодов на группы

По каким наиболее важным признакам можно классифицировать плоды?

- По количеству семян плоды подразделяются на:

- Односемянные – имеют одно семя, развившееся из единственного семязачатка. У подсолнечника, пшеницы.

- Многосемянные – содержат множество семян, каждое из которых сформировано одним семязачатком. У тыквы, помидора, гороха, смородины.

- По содержанию воды в составе околоплодника плоды делятся на:

- Сочные – околоплодник представлен сочной мякотью. Вишня, огурец, крыжовник, слива, яблоня.

- Сухие – с кожистым или деревянистым околоплодником. Пшеница, подсолнечник, горох, капуста.

- По особенностям вскрывания плодов:

- Вскрывающиеся – сухие многосемянные плоды. У них плоды раскрываются и семена выпадают. Такие плоды есть у гороха (раскрываются двумя створками), мака

(раскрываются двумя дырочками). - Невскрывающиеся – почти все односемянные и сочные плоды. Орех, желудь, зерновка.

Виды плодов

Плоды подразделяются на основе типа гинецея. Гинецей (лат. gynaecēum, греч. — женская половина [в древнегреческом доме]) – совокупность плодолистиков цветка,

образующих один или несколько пестиков цветка.

Имеется и другое определение. Гинецей – совокупность пестиков цветка (частей цветка, образованных плодолистиками). На основе этого выделяют:

- Плоды монокарпии (от др.-греч. μόνος «один»)

- Однолистовка – сухой многосемянной плод, вскрывающийся по брюшному шву. Такие плоды имеются у растений рода сокирки (консолида), у цимицифуги, багрянника,

живокости полевой. - Однокостянка – плод костянка с одной косточкой, невскрывающийся. Содержит внутри косточку (твердый эндокарпий). У вишни, черемухи, персика – сочная однокостянка, у

миндаля – сухая кожистая. - Боб – сухой одно-, дву-, многосемянной плод. Семена внутри располагаются на створках, отсутствует перегородка (в отличие от стручка!). Боб характерен для семейства бобовые:

фасоль, горох, арахис, донник, акация. - Плоды апокарпии

- Многокостянка – многосемянной сборный плод, состоящий из двух или более сочных костянок на сухом цветоложе. Мезокарпий у каждого плода сочный, эндокарпий – сухой. Имеется у

малины, ежевики. - Многолистовка – многосемянной сборный плод, состоящий из нескольких листовок – 2 и более. Имеется у купальницы, калужницы болотной.

- Многоорешек – многосемянной сборный плод, образованный отдельными невскрывающимися односемянными плодами – орешками. Встречаются многоорешки также у лютиков, горицветов,

лапчаток. - Плоды ценокарпии

- Ягода – многосемянный невскрывающийся плод с сочным мезокарпием, экзокарпий которого состоит из тонкой кожицы. Есть у помидора, смородины, винограда.

- Яблоко – многосемянный сочный невскрывающийся плод. Имеется у груши, яблони, боярышника, айвы, рябины.

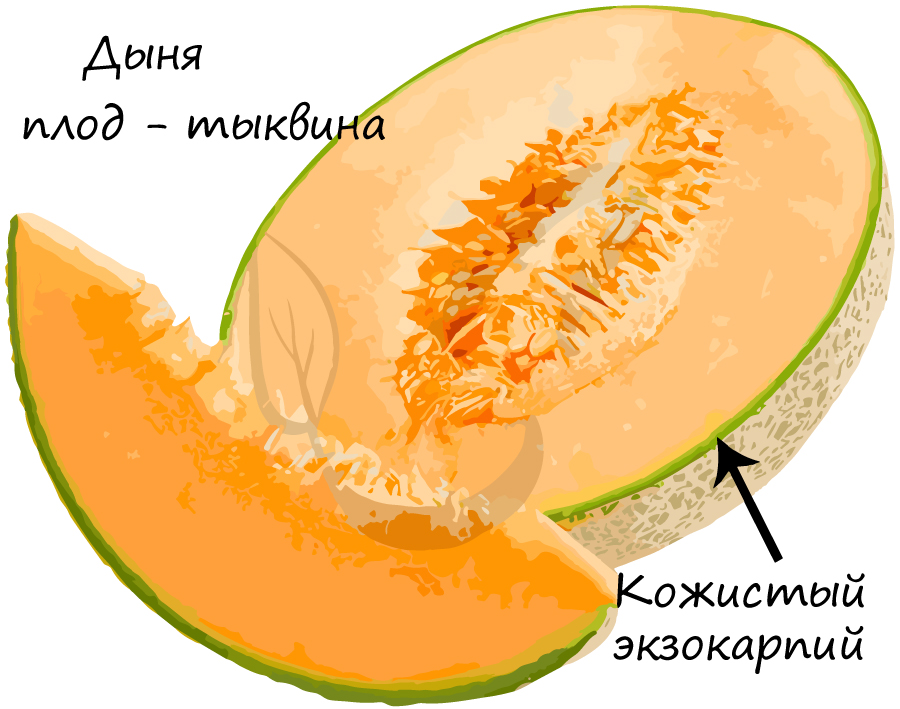

- Тыквина – напоминает яблоко, но отличается твердым толстым экзокарпием. Имеется у тыквы, арбуза, огурца, дыни, кабачка.

- Коробочка – многосемянный сухой вскрывающийся плод. Созревая, коробочка рассыпает семена, и они рассеиваются по прилежащей территории. Коробочка

образуется в результате срастания нескольких плодолистиков. У разных растений коробочки отличаются по форме и способу вскрывания. Имеются у мака,

дурмана, наперстянки. - Стручок – многосемянный сухой плод. Стручки бывают вскрывающиеся и невскрывающиеся. Между створками имеет перегородку, на которой располагаются семена.

Отдельно выделяют стручочек – это стручок, у которого длина меньше ширины, равна ей или превышает ее в 2-3 раза. Имеется у сурепки, капусты. - Плоды псевдомонокарпии

- Семянка – односемянный сухой невскрывающийся плод у растений с кожистым (большей частью) околоплодником, не срастающимся с семенной кожурой. Характерен

для представителей семейства сложноцветные: одуванчик, подсолнечник, череда, репейник. - Зерновка – односемянный сухой плод, с тонким пленчатым перикарпием. Перикарпий срастается или плотно прилегает к семенной кожуре. Зерновка характерна для

ржи, пшеницы, кукурузы. - Орех – односемянный (редко двусемянный) сухой невскрывающийся плод, с сильно утолщенным, почти деревянистым перекарпием. Встречается у орешника, липы, ольхи,

березы, лещины.

Гинецей состоит из одного пестика, образованного одним плодолистиком.

Из каждого отдельного пестика на цветке развивается свой свободный плод, эволюционно эти плоды наиболее древние. Возникают из цветов с верхней завязью.

Земляничина (фрага) – плод типа многоорешка, с особенностями: у земляники орешки расположены в мякоти

сочного разросшегося цветоложа.

Наиболее многочисленная группа плодов, развивающихся из цветков, как с верхней, так и с нижней завязью. Несмотря на то, что завязь в цветке одна, ее происхождение

связано со сращением между собой двух и более плодолистиков.

У псевдомонокарпных плодов в гинецее изначально закладывается два и более плодолистиков, но развивается только один, остальные подвергаются редукции.

Соплодие

Соплодием называют любую совокупность близкорасположенных или сросшихся плодов, развивающуюся из соцветия (нескольких цветков). Вы должны проводить четкую границу

между соплодием и сборным плодом, который возникает из одного цветка. Примерами соплодия являются ананас (срастание плодов), у калины соплодие образуется из

щитка (близкое расположение плодов).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Плоды растений: семянка (одуванчик – 1); крылатка (ильм – 2, ясень – 3, клён – 4); костянка (вишня – 5); боб (карагана – 6); листовка (живокость полевая – 7);…

ПЛОД РАСТЕ́НИЙ, репродуктивный орган цветковых растений, обеспечивающий формирование, защиту и рассеивание семян. Развивается из завязи пестика (или завязей нескольких пестиков) и нередко содержит др. преобразованные части цветка (рыльце у гравилата, цветоложе у земляники, гипантий у розы, околоцветник у облепихи), прицветные листья (у осок), видоизменённые оси соцветия (дуб). Ряд ботаников полагают, что П. р. правильнее определять как зрелый цветок. Встречаются растения, образующие соплодия – преобразованные части систем репродуктивных побегов, несущие группы плодов, структурно или функционально объединённых друг с другом в единое целое. У некоторых растений (напр., у части сортов цитрусовых, у пищевых сортов банана) плоды не имеют развитых семян (партенокарпия). В П. р. принято различать стенку (перикарпий, или околоплодник) и одну или неск. полостей (гнёзда), содержащих семена. Полости могут быть не выражены, напр. при срастании околоплодника с оболочкой единственного семени (в плоде злаков – зерновке) и во мн. сочных плодах. Околоплодник чаще всего представлен тремя комплексами тканей – наружным экзокарпием, средним мезокарпием и внутр. эндокарпием, анатомич. строение которых специфично для разных растений.

Разнообразие П. р. отражает как признаки структурной организации цветка, так и признаки конкретных приспособлений для защиты и распространения семян. Осн. роль в защите семян до их созревания принадлежит околоплоднику. Он предохраняет семена от высыхания, механич. повреждений, а у съедобных плодов также от поедания (на этой стадии в нём нередко накапливаются горькие и кислые соединения, исчезающие в зрелых плодах). Разнообразие П. р. тесно связано с разл. способами распространения их диаспор (семян, частей плода, целых плодов, плодов, окружённых чашечкой или прицветными листьями, соплодий, иногда целого растения). Напр., П. р., разносимые ветром, могут иметь хохолок (у сложноцветных) или крыловидные выросты (клён, вяз), способствующие их полёту (cм. Анемохория), П. р., разносимые водой, – воздухоносную ткань или полости, а иногда и спец. наружные выросты, задерживающие воздух и поддерживающие плавучесть (см. Гидрохория). П. р., расселяемые животными и человеком, снабжены разл. цепкими крючками, щетинками, шипами (см. Антропохория, Зоохория).

Признаки структурной организации цветка не всегда коррелируют с адаптивными особенностями строения П. р., поэтому до сих пор не удалось разработать универсальную их классификацию. Наиболее существенны для классификации различия П. р., развивающихся из апокарпного гинецея, образованного свободными плодолистиками, или ценокарпного гинецея, образованного сросшимися плодолистиками. В связи с этим выделяют 2 осн. типа П. р. – апокарпные и ценокарпные. Важно также положение завязи (в соответствии с ним плоды могут быть верхние и нижние), характер вскрывания П. р., консистенция околоплодника и отдельных его слоёв (выделяют сухие и сочные плоды), число семян (односемянные и многосемянные П. р.).

Апокарпные плоды

Листовка – сухой, обычно многосемянный П. р., вскрывающийся вдоль брюшной стороны плодолистика. Боб – сухой П. р., вскрывающийся как вдоль брюшной, так и вдоль спинной стороны. Орешек – сухой невскрывающийся односемянный П. р. с плотным сухим околоплодником. Костянка – невскрывающийся односемянный П. р. с сочным мезокарпием и твёрдым эндокарпием, образующим косточку (у вишни). Из каждого плодолистика апокарпного гинецея формируется обычно отд. плодик (листовка, орешек, костянка и т. д.). Если гинецей полимерный, то формируются многолистовки, многоорешки, многокостянки и т. д. Боб, за редкими исключениями, – мономерный П. р. У растений с апокарпным гинецеем плоды почти всегда верхние.

Ценокарпные плоды

Коробочка – сухой вскрывающийся П. р., обычно многосемянный; бывает верхним (напр., у фиалки) и нижним (напр., у ириса). В зависимости от характера вскрывания существует множество её форм. Одна из форм верхней коробочки – стручок, двугнёздный плод (свойствен для мн. растений сем. крестоцветных), который вскрывается, отделяя две створки т. о., что на растении остаётся только перегородка между гнёздами, несущая по краям семена. Ягода – невскрывающийся, обычно многосемянный П. р. с сочными мезо- и эндокарпием. Ягоды бывают верхними (томат, ландыш) и нижними (смородина). К нижним ягодам близок плод яблоко, характерный для яблони и близких родов из сем. розовых, отличающийся от ягоды более твёрдым пергаментообразным эндокарпием. Пиренарий – обычно односемянный сочный П. р., в котором внутр. слои перикарпия образуют косточку (напр., у маслины). Тыквина – П. р. с жёстким экзокарпием и мясистыми мезо- и эндокарпием; полость плода заполнена мощно развитыми плацентами, иногда очень сочными (арбуз). Гесперидий – сочный многогнёздный П. р. цитрусовых. Его эндокарпий образует многочисл. сочные выросты, заполняющие гнёзда завязи и врастающие между семенами. Орех – сухой невскрывающийся односемянный П. р. с твёрдым перикарпием. Формируется из завязи с несколькими семязачатками, лишь один из которых развивается в семя (у лещины). Семянка – односемянный П. р., характерный для растений сем. сложноцветные, развивается из завязи, содержащей только один семязачаток, и обычно имеет менее плотный околоплодник, чем орех. Вислоплодник – двусемянный плод многих растений сем. зонтичные. При его созревании от центр. колонки (образованной брюшными частями плодолистиков) отделяются две односемянные части, называемые мерикарпиями, каждый из которых остаётся прикреплённым к вершине одной из ветвей колонки. Ценобий – П. р., свойственный представителям сем. губоцветные и мн. бурачниковых, развивается из гинецея, состоящего из двух сросшихся плодолистиков, каждый из которых образует по два крупных выроста, содержащих по одному семени. При созревании ценобия от него отделяются 4 односемянные части, называемые эремами. Крылатками называют неоднородную по многим морфологич. и анатомич. признакам группу П. р., объединённых наличием крыловидных выростов, способствующих распространению ветром.

Для некоторых растений характерна способность к образованию на одном растении плодов разл. строения – гетерокарпия, часто сопровождаемая разнокачественностью семян (гетероспермией), производимых одним растением.

Традиционно примитивными типами плодов обычно считали П. р., развивающиеся из апокарпных гинецеев, а среди них – многолистовку. Анализ эволюции П. р. на основе молекулярно-филогенетич. данных позволяет считать примитивными невскрывающиеся плоды. Хотя апокарпные плоды являются исходным для цветковых типом, в их эволюции имели место и случаи вторичного перехода от ценокарпных П. р. к апокарпным. Кроме того, также часто имели место конвергенции и параллелизмы, отражающие возникновение сходных адаптивных особенностей.

Многие П. р. содержат большое количество важнейших питат. веществ, витаминов и составляют существенную часть рациона животных и человека. Некоторые П. р. используют в качестве лекарственного сырья для получения лечебных препаратов.

Раздел ботаники, изучающий П. р., называется карпологией.

Источник