Какой газ содержится в одинаковом количестве во вдыхаемом и в выдыхаемом

Вика Софьина

5 августа 2017 · 1,1 K

Студент СФ МЭИ. Сериаломан. Люблю рок-музыку, особенно панк-рок.

Воздух содержит 78% (78,1) азота, 21% (20,93) кислорода и 1% других газов, из которых углекислый газ составляет 0,03-0,04%. В выдыхаемом воздухе кислорода меньше на 25%, а углекислого газа в 100 раз больше.

Что будет, если вдохнуть закись азота?

Люблю науку, саморазвитие и немного деньги. Могу сутками изучать матанализ…

Закись азота или N2O, известна не только как буст для двигателя по играм need for speed (на самом деле все не так ярко как в игре, и закись азота не дает особо ускорения, а лишь улучшает техническую работу ДВС), но и известна еще и как веселящий газ из-за опьяняющего эффекта при вдыхании. Широко используется в анестезии, но не в чистом виде, а разбавленная кислородом и другими веществами. Без кислорода же (менее 20% кислорода в смеси) и при больших концентрациях может привести к потере сознания и асфиксии (удушье), поэтому все-так и это очень опасное развлечение

Прочитать ещё 2 ответа

Чем вреден углекислый газ?

«Невидимый убийца»

Он действует незаметно: сначала усыпляет твою бдительность, после чего медленно убивает твою мотивацию, состояние бодрости и энергичности!

Вспомни, как ты себя ощущаешь спустя некоторое время после того, как зашёл в набитый людьми вагон метро, автобус или закрытое посещение? Чем дольше там находишься, тем вероятнее появление усталости, сонливости, вялости и тяжести в голове.

Имя этого убийцы — углекислый газ.

Большую часть жизни мы проводим в закрытых пространствах (квартиры, дома, офисы, школы, институты и т.д.). Поэтому большинство живет в состоянии хронического отравления углекислым газом. В особенности, осенью и зимой.

«Эксперты» называют это состояние «сезонной депрессией» и связывают с недостатком солнечного витамина D и других витаминов. Симптомы:

- хронический недосып

- низкая работоспособность

- упадок настроения

- апатия и потеря мотивации

- низкая концентрация

- головные боли и тяжесть в голове

Главная причина всему этому — постоянное отравление углекислотой («гиперкапния», если по-научному).

В теории

Мы дышим воздухом с кислородом (О2), выдыхаем с частью углекислого газа (СО2). Объём выдыхаемого зависит от характера деятельности: чем чаще и глубже дышишь, тем больше СО2 накапливается в помещении.

К цифрам

Идеальный уровень СО2 на открытом воздухе — до 450 ppm (ppm – единица измерения концентрации, англ. pages per minute)

В городском воздухе — 600-700 ppm (столько же оптимально для помещений)

Ощущается тяжесть — 800-1000 ppm (тысяча – допустимый предел)

Вялость, сонливость, снижение концентрации — от 1000-1200 ppm

Один человек за час надышит около 500 ppm, то есть предельно допустимый уровень. Если вас будет двое в комнате, то 500 ppm вы надышите уже за полчаса.

Теперь понимаешь, почему в парикмахерской так сильно рубит в сон? «Невидимый убийца» потому, что накопление его происходит постепенно, мозг не замечает этого и плавно привыкает к симптомам. И однажды ты внезапно очнёшься в разбитом и вялом состоянии.

Что же делать?

• открывай окно и проветривай помещение в течение 5 минут каждый час

• избавляйся от воздуха с СО2 с помощью работающей вентиляции

• на ночь не только проветривай комнату, в идеале оставлять приоткрытым окно в спальне

• либо в течение дня держать открытым окно в другой комнате

Прочитать ещё 2 ответа

Какое содержание в воздухе газов по объёму и по массе?

Мои интересы: разнообразны, но можно выделить следующие: литература, история…

Большн всего в воздухе азота и кислорода. Объем азота – 78,084%, масса азота – 75,50%; объем кислорода – 20,946%, масса – 23,10%. Дальше по объему идут аргон, вода и углекислый га, но их в составе воздуха несоизмеримо меньше.

Прочитать ещё 1 ответ

Если животные вдыхают кислород (O2), а выдыхают углекислый газ (СО2), откуда берется С? Там что, склад углерода?

программист, предприниматель

Ну все живые организмы, начиная от бактерий – огромный склад углерода. Он – основа всех органических молекул и третий по распространенности элемент в организме животных и растений (после водорода и кислорода). Так что да, запас углерода в легких имеется.

Но углекислый газ производится не в легких. Его производят клетки при расщеплении кислородом органических соединений. Часть углекислого газа и углекислоты идут на поддержание многих процессов в организме, остальное – выходит с дыханием.

Источник

- 22 Июня, 2018

- Анализы и диагностика

- Регина Васильевна

Человек дышит воздухом, который имеет свой состав. И он отличается от выдыхаемого воздуха, ведь в альвеолах происходят процессы газообмена. Кислорода в выдыхаемом воздухе становится меньше, а углекислого газа, соответственно, больше.

Но есть еще воздух, который находится в самих альвеолах. Интересно то, что в альвеолах процент кислорода даже ниже, чем в выдыхаемом воздухе. Для того чтобы понять почему, нужно изучить анатомию альвеол и принцип, по которому идет газообмен между альвеолярным воздухом и кровью.

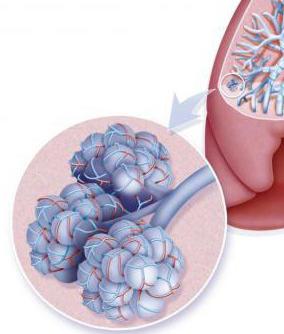

Анатомия альвеол

Чтобы понять, что такое альвеолярный воздух, необходимо выяснить, где же он находится. При вдохе воздух попадает в гортань, затем в трахею и бронхи. Бронхи ветвятся и образуют множество бронхиол, самые мелкие из которых являются конечными. Они называются респираторными. В просвет этих респираторных бронхиол открываются своеобразные мешочки – альвеолы. Они опутаны сетью капилляров, с которыми осуществляется газообмен.

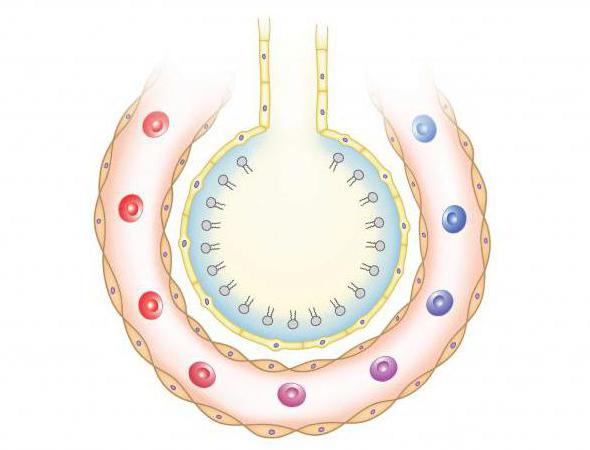

Чтобы газы могли свободно мигрировать, между альвеолами и сосудами существует аэрогематичесикий или воздушно-кровяной барьер. Его толщина не более 0,5 мкм. Изнутри альвеолы выстланы особым веществом – сурфактантом, который не позволяет хрупким альвеолам спадаться при выдохе и перерастягиваться при вдохе.

Состав воздуха

Во вдыхаемом, выдыхаемом и альвеолярном воздухе процентное содержание газов отличается.

Состав воздуха, которым дышит человек, может немного варьироваться, но средние показатели таковы:

- кислород – 20,94%;

- углекислый газ – 0,03-0,04%;

- азот и другие газы до 79,03%.

Если в здании плохая вентиляция и много людей, то углекислого газа станет больше. В атмосферном воздухе содержатся и другие газы, но при рассмотрении процесса дыхания их не учитывают.

Состав выдыхаемого воздуха уже другой:

- кислород – 16,3%;

- углекислый газ – 4%;

- азот – 79,7%.

Нехитрые подсчеты говорят о том, что в «отработанном» воздухе количество углекислого газа увеличилось в 100 раз, а процент кислорода уменьшился практически на четверть.

Состав воздуха в альвеолах:

- кислород – 14,4%;

- углекислый газ – 5,6%;

- азот – примерно 80%.

Количество азота остается практически одинаковым во всех трех случаях.

Мертвое пространство легких

После изучения процентного соотношения газов возникает вопрос. Как случилось, что кислорода в альвеолах меньше, чем в выдыхаемом воздухе, а углекислого газа – больше. Ведь в альвеолах происходит газообмен, в результате которого кровь насыщается кислородом и отдает CO2. Логика подсказывает, что количество кислорода должно быть максимальным на вдохе, снижаться в альвеолах и быть минимальным на выдохе.

Однако в альвеолы попадает не весь воздух. Примерно третья его часть остается в дыхательных путях и не участвует в процессе газообмена. Этот объем называется мертвым пространством. Состав его соответствует атмосферному воздуху.

Получается, что при выдохе альвеолярный воздух, проходя по бронхам, смешивается с газами мертвого пространства. Потому-то кислорода в выдыхаемом воздухе больше, чем в альвеолах.

Определение состава альвеолярного воздуха

Если состав атмосферного и выдыхаемого воздуха были известны довольно давно, то состав воздуха альвеол долгое время был не изучен. И действительно, как определить состав того воздуха, который находится в организме живого человека.

Для понимания механизмов, происходящих в легких, был предложен простой, но эффективный метод определения состава воздуха в альвеолах. После обычного вдоха испытуемый делал максимально глубокий выдох через специальную трубку. Первая порция воздуха не учитывалась, так как содержала газы из мертвого пространства. А вот тот воздух, который находился в трубке ближе ко рту, по составу был близок к альвеолярному.

Данные опыты получили название своего автора – Холдена. Именно он доказал, что состав альвеолярного воздуха постоянен, обновлению подлежит лишь седьмая его часть. Эти знания позволили изучить, каким образом происходят процессы газообмена в альвеолах. А постоянство соотношения газов в альвеолярном воздухе стало важным физиологическим признаком, свидетельствующим о нормальном дыхании и здоровых легких.

Источник

Задача 1. «Чистые вещества и смеси»

- Закончите фразы:

- (а) Состав индивидуального вещества в отличие от состава смеси __________ и может быть выражен химическ__ __________;

- (б) __________ в отличие от __________ кипит при постоянной __________.

- Какая из двух жидкостей – ацетон и молоко – представляет собой индивидуальное вещество, а какая – смесь?

- Вам надо доказать, что выбранное Вами вещество (одно из двух в п. 2) – смесь. Кратко опишите Ваши действия.

Решение

- (а) Состав индивидуального вещества в отличие от состава смеси постоянен и может быть выражен химической формулой; (б) индивидуальное вещество в отличие от смеси веществ кипит при постоянной температуре.

- Ацетон – индивидуальное вещество, молоко – смесь.

- Поместим капли обеих жидкостей в микроскоп. Молоко под микроскопом будет неоднородно. Это – смесь. Ацетон под микроскопом будет однородным.

Другое возможное решение: ацетон кипит при постоянной температуре. Из молока при кипячении испаряется вода, на поверхности молока образуется плёнка – пенка. Принимаются также другие разумные доказательства.

Система оценивания:

| 1) По 2 балла за каждую фразу | 4 балла |

| 2) За правильный ответ | 2 балла |

| 3) За мотивировку | 4 балла |

| Всего – 10 баллов |

Задача 2. «Распространённое вещество»

«Это сложное вещество широко распространено в природе. Встречается по всему земному шару. Не имеет запаха. При атмосферном давлении вещество может находиться только в газообразном и твёрдом состояниях. Многие учёные считают, что это вещество оказывает влияние на повышение температуры нашей планеты. Применяется в различных производствах, в том числе и пищевой промышленности. Используется при тушении пожаров. Однако в химической лаборатории им нельзя тушить горящие металлы, например магний. Напитки, приготовленные с этим веществом, очень любят дети. Но постоянное потребление таких напитков может вызвать раздражение стенок желудка».

- Определите вещество на основе его описания.

- Какие названия этого вещества Вам известны?

- Приведите известные Вам примеры применения и назовите источники образования этого вещества.

Решение и критерии оценивания

- Названо вещество – углекислый газ (оксид углерода (IV)) (4 балла). Возможный ответ – вода – считать неправильным. Вода не раздражает желудок.

- Сухой лёд, углекислота, угольный ангидрид (по 1 баллу за каждый ответ).

- Углекислый газ применяется в производстве газированных напитков, сахарном производстве, при тушении пожаров как хладагент и пр. Образуется при дыхании животных организмов, брожении, гниении органических остатков, в производстве негашёной извести, сжигании органических веществ (торфа, древесины, природного газа, керосина, бензина и т. д.) (По одному баллу за пример, но не более 3-х баллов). Всего – 10 баллов.

Задача 3. «Атомные доли»

Состав химических соединений часто характеризуют с помощью атомных долей. Так, молекула углекислого газа CO2 состоит из одного атома C и двух атомов O, всего в молекуле три атома. Тогда атомная доля C равна 1/3, атомная доля O – 2/3.

Приведите по одному примеру веществ, в которых атомные доли составляющих их элементов равны:

- 1/2 и 1/2;

- 2/5 и 3/5;

- 1/3, 1/3 и 1/3;

- 1/6, 1/6 и 2/3;

- 1.

Решение

- Два элемента, число атомов в молекуле (формульной единице) одинаково: HCl, HgO, CO.

- Два элемента, атомов одного из них в молекуле (формульной единице) – 2, другого – 3: Al2O3, Fe2O3.

- Три элемента, всех атомов поровну: KOH, NaOH.

- Три элемента: атомов двух из них в молекуле (формульной единице) поровну, а третьего элемента в 4 раза больше: KMnO4, CuSO4.

- Любое простое вещество.

По 2 балла за каждый пункт.

Всего – 10 баллов.

Задача 4. «Вдох-выдох»

В процессе дыхания человек потребляет кислород и выдыхает углекислый газ. Содержание этих газов во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе приведено в таблице.

| Воздух | O2 (% по объёму) | CO2 (% по объёму) |

| Вдыхаемый | 21 % | 0,03 % |

| Выдыхаемый | 16,5 % | 4,5 % |

Объём вдоха-выдоха – 0,5 л, частота нормального дыхания – 15 вдохов в мин.

- Сколько литров кислорода потребляет человек за час и сколько выделяет углекислого газа?

- В классе объёмом 100 м3 находятся 20 человек. Окна и двери закрыты. Каким будет объёмное содержание CO2 в воздухе после урока длительностью 45 минут? (Совершенно безопасное содержание – до 0,1 %).

Решение и критерии оценивания

| 1. За час человек делает 900 вдохов и через лёгкие проходит 450 л воздуха. | 1 балл |

| Потребляется не весь вдыхаемый кислород, а только 21 % – 16,5 % = 4,5 % от объёма воздуха, т. е. примерно 20 л. | 2 балла |

| Углекислого газа выделяется столько же, сколько израсходовано кислорода, 20 л. | 2 балла |

| 2. За 45 минут (3/4 часа) 1 человек выделяет 15 л CO2. | 1 балл |

| 20 человек выделяют 300 л CO2. | 1 балл |

| Изначально в воздухе содержалось 0,03% от 100 м3, 30 л CO2, | 1 балл |

| после урока стало 330 л. Содержание CO2: 330 л / (100 000 л) · 100% = 0.33 % | 2 балла |

Это содержание превышает безопасный порог, поэтому класс необходимо проветривать.

Примечание. Расчёт во втором вопросе использует ответ на первый вопрос. Если в первом вопросе получено неправильное число, но потом с ним выполнены верные действия во втором пункте, за этот пункт ставится максимальный балл, несмотря на неверный ответ.

Всего – 10 баллов.

Задача 5. «Соединения урана»

Где больше урана – в 1,2 г хлорида урана(IV) или 1,0 г оксида урана(VI)?

- Запишите формулы этих соединений.

- Ответ обоснуйте и подтвердите расчётом.

- Запишите уравнения реакций получения этих веществ из урана.

Решение

- UCl4, UO3.

- UCl4 ω(U) = 62,6 %, значит в 1,2 г этого вещества содержится 0,75 г урана UO3 ω(U) = 83,2 %, значит в 1,0 г этого вещества содержится 0,83 г урана. Больше урана содержится в 1,0 г оксида урана(VI).

- U+ 2Cl2 = UCl4; 2U + 3O2 = 2UO3

Система оценивания:

| 1. По 1 баллу за формулу | 2 балла |

| 2. По 2 балла за каждый расчёт и по 1 баллу за верный ответ с обоснованием | 6 баллов |

| 3. По 1 баллу за уравнение реакции | 2 балла |

Всего – 10 баллов.

Задача 6. «Пять порошков»

В пяти пронумерованных стаканах выданы порошки следующих веществ: медь, оксид меди(II), древесный уголь, красный фосфор и сера. Цвет веществ, находящихся в стаканах, указан на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1

Ученики исследовали свойства выданных порошкообразных веществ, результаты своих наблюдений представили в таблице.

| Номер стакана | «Поведение» порошка при помещении его в стакан с водой | Изменения, наблюдаемые при нагревании исследуемого порошка на воздухе |

| 1 | плавает на поверхности воды | начинает тлеть |

| 2 | тонет в воде | не изменяется |

| 3 | плавает на поверхности воды | плавится, горит голубоватым пламенем, при горении образуется бесцветный газ с резким запахом |

| 4 | тонет в воде | горит ярким белым пламенем, при горении образуется густой дым белого цвета |

| 5 | тонет в воде | постепенно чернеет |

- Определите, в каком стакане находится каждое из веществ, выданных для исследования. Ответ обоснуйте.

- Напишите уравнения реакций, которые протекают с участием выданных веществ при их нагревании на воздухе.

- Известно, что плотность веществ, находящихся в стаканах № 1 и № 3, больше плотности воды, т. е. эти вещества должны тонуть в воде. Однако порошки этих веществ плавают на поверхности воды. Предложите возможное объяснение этому факту.

Решение и критерии оценивания

1) В стакане

№ 1 находится порошок угля. Чёрный цвет, тлеет на воздухе при нагревании.

№ 2 – оксид меди (II); имеет чёрный цвет, при нагревании не изменяется.

№ 3 – сера; жёлтый цвет, характерное горение с образованием сернистого газа.

№ 4 – красный фосфор; тёмно-красный цвет, характерное горение с образованием оксида фосфора(V).

№ 5 – медь; красный цвет; появление чёрной окраски при нагревании за счёт образования оксида меди(II).

По 0,5 балла за каждое верное определение и ещё по 0,5 балла за разумное обоснование. Всего — 5 баллов

2) Уравнения реакций, которые протекают с участием выданных веществ при их нагревании на воздухе:

- C + O2 = CO2

- S + O2 = SO2

- 4P + 5O2 = 2P2O5

- 2Cu + O2 = 2CuO

По 1 баллу за каждое уравнение. Всего – 4 балла

3) В стаканах № 1 и № 3 находятся соответственно порошки древесного угля и серы. Частички древесного угля пронизаны капиллярами, заполненными воздухом, таким образом, их средняя плотность оказывается меньше 1 г/мл.

К тому же поверхность угля, как и поверхность серы, не смачивается водой, т. е. является гидрофобной. Мелкие частички этих веществ удерживаются на поверхности воды силой поверхностного натяжения.

1 балл Всего – 10 баллов

В итоговую оценку из 6-и задач засчитываются 5 решений, за которые участник

набрал наибольшие баллы, то есть одна из задач с наименьшим баллом не

учитывается.

Источник

В предыдущей статье мы подробно рассмотрели как воздух попадает в легкие. Теперь посмотрим, что с ним происходит дальше.

Система кровообращения

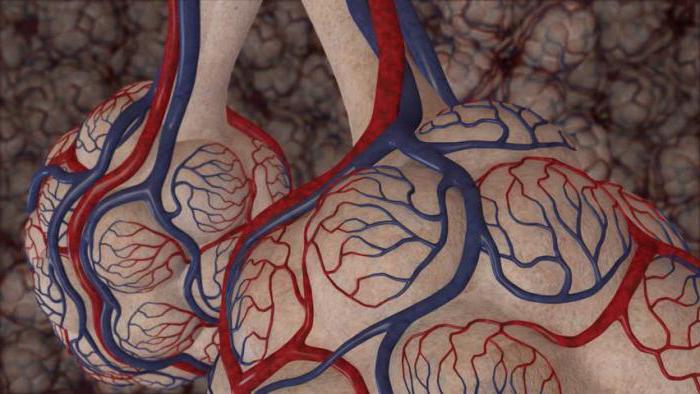

Мы остановились на том, что кислород в составе атмосферного воздуха поступает в альвеолы, откуда через их тонкую стенку посредством диффузии переходит в капилляры, опутывающие альвеолы густой сетью. Капилляры соединяются в легочные вены, которые несут кровь, насыщенную кислородом, в сердце, а точнее в левое его предсердие. Сердце работает как насос, прокачивая кровь по всему организму. Из левого предсердия обогащенная кислородом кровь отправится в левый желудочек, а оттуда — в путешествие по большому кругу кровообращения, к органам и тканям. Обменявшись в капиллярах тела с тканями питательными веществами, отдав кислород и забрав углекислый газ, кровь собирается в вены и поступает в правое предсердие сердца, и большой круг кровообращения замыкается. Оттуда начинается малый круг.

Мы остановились на том, что кислород в составе атмосферного воздуха поступает в альвеолы, откуда через их тонкую стенку посредством диффузии переходит в капилляры, опутывающие альвеолы густой сетью. Капилляры соединяются в легочные вены, которые несут кровь, насыщенную кислородом, в сердце, а точнее в левое его предсердие. Сердце работает как насос, прокачивая кровь по всему организму. Из левого предсердия обогащенная кислородом кровь отправится в левый желудочек, а оттуда — в путешествие по большому кругу кровообращения, к органам и тканям. Обменявшись в капиллярах тела с тканями питательными веществами, отдав кислород и забрав углекислый газ, кровь собирается в вены и поступает в правое предсердие сердца, и большой круг кровообращения замыкается. Оттуда начинается малый круг.

Малый круг начинается в правом желудочке, откуда легочная артерия несет кровь на «зарядку» кислородом в легкие, разветвляясь и опутывая альвеолы капиллярной сетью. Отсюда снова — по легочным венам в левое предсердие и так до бесконечности. Чтобы представить себе эффективность этого процесса, вообразите себе, что время полного оборота крови составляет всего 20-23 секунды. За это время объем крови успевает полностью «обежать» и большой и малый круг кровообращения.

Малый круг начинается в правом желудочке, откуда легочная артерия несет кровь на «зарядку» кислородом в легкие, разветвляясь и опутывая альвеолы капиллярной сетью. Отсюда снова — по легочным венам в левое предсердие и так до бесконечности. Чтобы представить себе эффективность этого процесса, вообразите себе, что время полного оборота крови составляет всего 20-23 секунды. За это время объем крови успевает полностью «обежать» и большой и малый круг кровообращения.

Чтобы насытить кислородом столь активно меняющуюся среду, как кровь, необходимо учитывать следующие факторы:

– количество кислорода и углекислого газа во вдыхаемом воздухе (состав воздуха)

– эффективность вентиляции альвеол (площадь соприкосновения, на которой происходит обмен газами между кровью и воздухом)

– эффективность альвеолярного газообмена (эффективность веществ и структур, обеспечивающих соприкосновение крови и газообмен)

Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха

В обычных условиях человек дышит атмосферным воздухом, имеющим относительно постоянный состав. В выдыхаемом воздухе всегда меньше кислорода и больше углекислого газа. Меньше всего кислорода и больше всего углекислого газа в альвеолярном воздухе. Различие в составе альвеолярного и выдыхаемого воздуха объясняется тем, что последний является смесью воздуха мертвого пространства и альвеолярного воздуха.

| Воздух | Кислород | Углекислый газ | Азот и др. газы |

| Вдыхаемый | 20,93% | 0.03% | 79,04% |

| Выдыхаемый | 16% | 4,5% | 79,5% |

| Альвеолярный | 14% | 5,5% | 80,5% |

Альвеолярный воздух является внутренней газовой средой организма. От его состава зависит газовый состав артериальной крови. Регуляторные механизмы поддерживают постоянство состава альвеолярного воздуха, который при спокойном дыхании мало зависит от фаз вдоха и выдоха. Например, содержание С02 в конце вдоха всего на 0,2-0,3% меньше, чем в конце выдоха, так как при каждом вдохе обновляется лишь 1/7 часть альвеолярного воздуха.

Кроме того, газообмен в легких протекает непрерывно, независимо от фаз вдоха или при выдоха, что способствует выравниванию состава альвеолярного воздуха. При глубоком дыхании, из-за нарастания скорости вентиляции легких, зависимость состава альвеолярного воздуха от вдоха и выдоха увеличивается. При этом надо помнить, что концентрация газов «на оси» воздушного потока и на его «обочине» тоже будет различаться: движение воздуха «по оси» будет быстрее и состав будет больше приближаться к составу атмосферного воздуха. В области верхушек легких альвеолы вентилируются менее эффективно, чем в нижних отделах легких, прилежащих к диафрагме.

Вентиляция альвеол

Газообмен между воздухом и кровью осуществляется в альвеолах. Все остальные составные части легких служат только для доставки воздуха к этому месту. Поэтому важна не общая величина вентиляции легких, а величина вентиляции именно альвеол. Она меньше вентиляции легких на величину вентиляции мертвого пространства. Так, при минутном объеме дыхания, равном 8000 мл и частоте дыхания 16 в минуту вентиляция мертвого пространства составит 150 мл х 16 = 2400 мл. Вентиляция альвеол будет равна 8000 мл — 2400 мл = 5600 мл. При том же самом минутном объеме дыхания 8000 мл и частоте дыхания 32 в минуту вентиляция мертвого пространства составит 150 мл х 32 = 4800 мл, а вентиляция альвеол 8000 мл — 4800 мл = 3200 мл, т.е. будет вдвое меньшей, чем в первом случае. Отсюда следует первый практический вывод, эффективность вентиляции альвеол зависит от глубины и частоты дыхания.

Газообмен между воздухом и кровью осуществляется в альвеолах. Все остальные составные части легких служат только для доставки воздуха к этому месту. Поэтому важна не общая величина вентиляции легких, а величина вентиляции именно альвеол. Она меньше вентиляции легких на величину вентиляции мертвого пространства. Так, при минутном объеме дыхания, равном 8000 мл и частоте дыхания 16 в минуту вентиляция мертвого пространства составит 150 мл х 16 = 2400 мл. Вентиляция альвеол будет равна 8000 мл — 2400 мл = 5600 мл. При том же самом минутном объеме дыхания 8000 мл и частоте дыхания 32 в минуту вентиляция мертвого пространства составит 150 мл х 32 = 4800 мл, а вентиляция альвеол 8000 мл — 4800 мл = 3200 мл, т.е. будет вдвое меньшей, чем в первом случае. Отсюда следует первый практический вывод, эффективность вентиляции альвеол зависит от глубины и частоты дыхания.

Величина вентиляции легких регулируется организмом таким образом, чтобы обеспечить постоянный газовый состав альвеолярного воздуха. Так, при повышении концентрации углекислого газа в альвеолярном воздухе минутный объем дыхания увеличивается, при снижении — уменьшается. Однако регуляторные механизмы этого процесса находятся не в альвеолах. Глубина и частота дыхания регулируются дыхательным центром на основании информации о количестве кислорода и углекислого газа в крови.

Обмен газов в альвеолах

Газообмен в легких осуществляется в результате диффузии кислорода из альвеолярного воздуха в кровь (около 500 л в сутки) и углекислого газа из крови в альвеолярный воздух (около 430 л в сутки). Диффузия происходит вследствие разности давления этих газов в альвеолярном воздухе и в крови.

Диффузия — взаимное проникновение соприкасающихся веществ друг в друга вследствие теплового движения частиц вещества. Диффузия происходит в направлении снижения концентрации вещества и ведет к равномерному распределению вещества по всему занимаемому им объему. Так, пониженная концентрация кислорода в крови ведет к его проникновению через мембрану воздушно-кровяного (аэрогематичеекого) барьера, избыточная концентрация углекислого газа в крови ведет к его выделению в альвеолярный воздух. Анатомически воздушно-кровяной барьер представлен легочной мембраной, которая, в свою очередь, состоит из эндотелиальных клеток капилляров, двух основных мембран, плоского альвеолярного эпителия, слоя сурфактанта. Толщина легочной мембраны всего 0,4—1,5 мкм.

Сурфактант — поверхностно-активное вещество, которое облегчает диффузию газов. Нарушение синтеза сурфактанта клетками легочного эпителия делает процесс дыхания практически невозможным из-за резкого замедления уровня диффузии газов.

Поступивший в кровь кислород и принесенный кровью углекислый газ могут находиться как в растворенном виде, так и в химически связанном. В обычных условиях в свободном (растворенном) состоянии переносится настолько малое количество этих газов, что им смело можно пренебречь при оценке потребностей организма. Для простоты будем считать, что основное количество кислорода и углекислого газа транспортируется в связанном состоянии.

Транспорт кислорода

Кислород транспортируется в виде оксигемоглобина. Оксигемоглобин — это комплекс гемоглобина и молекулярного кислорода.

Гемоглобин содержится в красных кровяных тельцах — эритроцитах. Эритроциты под микроскопом похожи на слегка приплюснутый бублик. Такая необычная форма позволяет эритроцитам взаимодействовать с окружающей кровью большей площадью, чем шарообразным клеткам (из тел, имеющих равный объем, шар имеет минимальную площадь). А кроме того, эритроцит способен сворачиваться в трубочку, протискиваясь в узкий капилляр и добираясь в самые отдаленные уголки организма.

В 100 мл крови при температуре тела растворяется лишь 0,3 мл кислорода. Кислород, растворяющийся в плазме крови капилляров малого круга кровообращения, диффундирует в эритроциты, сразу же связывается гемоглобином, образуя оксигемоглобин, в котором кислорода 190 мл/л. Скорость связывания кислорода велика — время поглощения диффундировавшего кислорода измеряется тысячными долями секунды. В капиллярах альвеол с соответствующими вентиляцией и кровоснабжением практически весь гемоглобин притекающей крови превращается в оксигемоглобин. А вот сама скорость диффузии газов «туда и обратно» значительно медленнее скорости связывания газов.

В 100 мл крови при температуре тела растворяется лишь 0,3 мл кислорода. Кислород, растворяющийся в плазме крови капилляров малого круга кровообращения, диффундирует в эритроциты, сразу же связывается гемоглобином, образуя оксигемоглобин, в котором кислорода 190 мл/л. Скорость связывания кислорода велика — время поглощения диффундировавшего кислорода измеряется тысячными долями секунды. В капиллярах альвеол с соответствующими вентиляцией и кровоснабжением практически весь гемоглобин притекающей крови превращается в оксигемоглобин. А вот сама скорость диффузии газов «туда и обратно» значительно медленнее скорости связывания газов.

Отсюда следует второй практический вывод: чтобы газообмен шел успешно, воздух должен «получать паузы», за время которых успевает выровняться концентрация газов в альвеолярном воздухе и притекающей крови, то есть обязательно должна присутствовать пауза между вдохом и выдохом.

Превращение восстановленного (бескислородного) гемоглобина (дезоксигемоглобина) в окисленный (содержащий кислород) гемоглобин (оксигемоглобин) зависит от содержания растворенного кислорода в жидкой части плазмы крови. Причем механизмы усвоения растворенного кислорода весьма эффективны.

Например, подъем на высоту 2 км над уровнем моря сопровождается снижением атмосферного давления с 760 до 600 мм рт. ст., парциального давления кислорода в альвеолярном воздухе со 105 до 70 мм рт. ст., а содержание оксигемоглобина снижается лишь на 3%. И, несмотря на снижение атмосферного давления, ткани продолжают успешно снабжаться кислородом.

В тканях, требующих для нормальной жизнедеятельности много кислорода (работающие мышцы, печень, почки, железистые ткани), оксигемоглобин «отдает» кислород очень активно, иногда почти полностью. В тканях, в которых интенсивность окислительных процессов мала (например, в жировой ткани), большая часть оксигемоглобина не «отдает» молекулярный кислород — уровеньдиссоциации оксигемоглобина низкий. Переход тканей из состояния покоя в деятельное состояние (сокращение мышц, секреция желез) автоматически создает условия для увеличения диссоциации оксигемоглобина и увеличения снабжения тканей кислородом.

В тканях, требующих для нормальной жизнедеятельности много кислорода (работающие мышцы, печень, почки, железистые ткани), оксигемоглобин «отдает» кислород очень активно, иногда почти полностью. В тканях, в которых интенсивность окислительных процессов мала (например, в жировой ткани), большая часть оксигемоглобина не «отдает» молекулярный кислород — уровеньдиссоциации оксигемоглобина низкий. Переход тканей из состояния покоя в деятельное состояние (сокращение мышц, секреция желез) автоматически создает условия для увеличения диссоциации оксигемоглобина и увеличения снабжения тканей кислородом.

Способность гемоглобина «удерживать» кислород (сродство гемоглобина к кислороду) снижается при увеличении концентрации углекислого газа (эффект Бора) и ионов водорода. Подобным же образом действует на диссоциацию оксигемоглобина повышение температуры.

Отсюда становится легко понятным, как взаимосвязаны и сбалансированы относительно друг друга природные процессы. Изменения способности оксигемоглобина удерживать кислород имеет громадное значение для обеспечения снабжения им тканей. В тканях, в которых процессы обмена веществ протекают интенсивно, концентрация углекислого газа и ионов водорода увеличивается, а температура повышается. Это ускоряет и облегчает «отдачу» гемоглобином кислорода и облегчает течение обменных процессов.

В волокнах скелетных мышц содержится близкий к гемоглобину миоглобин. Он обладает очень высоким сродством к кислороду. «Ухватившись» за молекулу кислорода, он уже не отдаст ее в кровь.

В волокнах скелетных мышц содержится близкий к гемоглобину миоглобин. Он обладает очень высоким сродством к кислороду. «Ухватившись» за молекулу кислорода, он уже не отдаст ее в кровь.

Количество кислорода в крови

Максимальное количество кислорода, которое может связать кровь при полном насыщении гемоглобина кислородом, называется кислородной емкостью крови. Кислородная емкость крови зависит от содержания в ней гемоглобина.

В артериальной крови содержание кислорода лишь немного (на 3-4%) ниже кислородной емкости крови. В обычных условиях в 1 л артериальной крови содержится 180-200 мл кислорода. Даже в тех случаях, когда в экспериментальных условиях человек дышит чистым кислородом, его количество в артериальной крови практически соответствует кислородной емкости. По сравнению с дыханием атмосферным воздухом количество переносимого кислорода увеличивается мало (на 3-4%).

Венозная кровь в состоянии покоя содержит около 120 мл/л кислорода. Таким образом, протекая по тканевым капиллярам, кровь отдает не весь кислород.

Часть кислорода, поглощаемая тканями из артериальной крови, называется коэффициентом утилизации кислорода. Для его вычисления делят разность содержания кислорода в артериальной и венозной крови на содержание кислорода в артериальной крови и умножают на 100.

Например:

(200-120): 200 х 100 = 40%.

В покое коэффициент утилизации кислорода организмом колеблется от 30 до 40%. При интенсивной мышечной работе он повышается до 50-60%.

Транспорт углекислого газа

Углекислый газ транспортируется кровью в трех формах. В венозной крови можно выявить около 58 об. % (580 мл/л) С02, причем из них лишь около 2,5 объемных % находятся в растворенном состоянии. Некоторая часть молекул С02 соединяется в эритроцитах с гемоглобином, образуя карбогемоглобин (приблизительно 4,5 об.%). Остальное количество С02 химически связано и содержится в виде солей угольной кислоты (приблизительно 51 об. %).

Углекислый газ транспортируется кровью в трех формах. В венозной крови можно выявить около 58 об. % (580 мл/л) С02, причем из них лишь около 2,5 объемных % находятся в растворенном состоянии. Некоторая часть молекул С02 соединяется в эритроцитах с гемоглобином, образуя карбогемоглобин (приблизительно 4,5 об.%). Остальное количество С02 химически связано и содержится в виде солей угольной кислоты (приблизительно 51 об. %).

Углекислый газ является одним из самых частых продуктов химических реакций обмена веществ. Он непрерывно образуется в живых клетках и оттуда диффундирует в кровь тканевых капилляров. В эритроцитах он соединяется с водой и образует угольную кислоту (С02 + Н20 = Н2С03).

Этот процесс катализируется (ускоряется в двадцать тысяч раз) ферментом карбоангидразой. Карбоангидраза содержится в эритроцитах, в плазме крови ее нет. Т.о, процесс соединения углекислого газа с водой происходит практически только в эритроцитах. Но это процесс обратимый, который может изменять свое направление. В зависимости от концентрации углекислого газа карбоангидраза катализирует как образование угольной кислоты, так и расщепление ее на углекислый газ и воду (в капиллярах легких).

Благодаря указанным процессам связывания концентрация С02 в эритроцитах оказывается невысокой. Поэтому все новые количества С02 продолжают диффундировать внутрь эритроцитов. Накопление ионов внутри эритроцитов сопровождается повышением в них осмотического давления, в результате во внутренней среде эритроцитов увеличивается количество воды. Поэтому объем эритроцитов в капиллярах большого круга кровообращения несколько увеличивается.

Гемоглобин имеет большее сродство к кислороду, чем к углекислому газу, поэтому в условиях повышения парциального давления кислорода карбогемоглобин превращается сначала в дезоксигемоглобин, а затем в оксигемоглобин.

Гемоглобин имеет большее сродство к кислороду, чем к углекислому газу, поэтому в условиях повышения парциального давления кислорода карбогемоглобин превращается сначала в дезоксигемоглобин, а затем в оксигемоглобин.

Кроме того, при превращении оксигемоглобина в гемоглобин происходит увеличением способности крови связывать двуокись углерода. Это явление носит название эффекта Холдейна. Гемоглобин служит источником катионов калия (К+), необходимых для связывания угольной кислоты в форме углекислых солей — бикарбонатов.

Итак, в эритроцитах тканевых капилляров образуется дополнительное количество бикарбоната калия, а также карбогемоглобин. В таком виде двуокись углерода переносится к легким.

В капиллярах малого круга кровообращения концентрация двуокиси углерода снижается. От карбогемоглобина отщепляется С02. Одновременно происходит образование оксигемоглобина, увеличивается его диссоциация. Оксигемоглобин вытесняет калий из бикарбонатов. Угольная кислота в эритроцитах (в присутствии карбоангидразы) быстро разлагается на Н20 и С02. Круг завершен.

Осталось сделать еще одно примечание. Угарный газ (СО) обладает большим сродством к гемоглобину, чем углекислый газ (С02) и чем кислород. Поэтому отравления угарным газом столь опасны: вступая с устойчивую связь с гемоглобином, угарный газ блокирует возможность нормального транспорта газов и фактически «душит» организм. Жители больших городов постоянно вдыхают повышенные концентрации угарного газа. Это приводит к тому, что даже достаточное количество полноценных эритроцитов в условиях нормального кровообращения оказывается неспособным выполнить транспортные фу