Какой из элементов обладает более выраженными металлическими свойствами

В предыдущих частях мы, во-первых, ввели понятие атомного радиуса, к которому не раз сегодня обратимся. Во-вторых, ввели понятие о металлических и неметаллических свойствах. И, в-третьих, научились отличать металлы от неметаллов по таблице Менделеева.

Сегодня поговорим о том, какие закономерности можно выделить в рамках таблицы Менделеева благодаря всем вышеперечисленным знаниям.

Обо всём по порядку

Напомню:

Атомный радиус – условная величина, характеризующая удалённость электронов на внешнем энергетическом уровне от ядра атома.

Условное изображение атомного радиуса атома не примере атома углерода

Металлические свойства – способность атомов химических элементов отдавать электроны

Неметаллические свойства – способность атомов химических элементов эти электроны принимать.

Выделять закономерности в пределах таблицы Менделеева мы будем в двух направлениях:

В пределах подгруппы (сверху – вниз)

Сделаю акцент на том, что работать мы будем исключительно в пределах главных подгрупп

О том, почему атомный радиус в пределах подгруппы (сверху вниз) возрастает, мы говорили здесь.

- А почему же в пределах подгруппы (сверху вниз) усиливаются металлические свойства?

Дело в том, что с в пределах подгруппы с увеличением атомного радиуса возрастает удалённость электронов на внешнем энергетическом уровне от ядра, а чем более электроны удалены от ядра, тем выше запас их свободной энергии, тем менее прочно они связаны с ядром (об этом здесь) – это значит, что тем проще эти электроны будет отдать! А металлические свойства как раз-таки характеризуют способность атомов химических элементов отдавать электроны.

Ещё раз. Чем больше электроны удалены от ядра, тем менее прочно они связаны с ядром, тем проще их оказывается отдать. Я думаю, Вы интуитивно чувствуете эту простую логику, согласно которой прочность связи обратно пропорциональна расстоянию.

- Почему же в пределах подгруппы (сверху вниз) неметаллические свойства ослабевают?

Всё очень просто, неметаллические свойства – прямо противоположное понятие металлическим свойствам, и если одно усиливается, то другое ослабевает.

Как можно проследить данные закономерности? Посмотрим в таблицу Менделеева, а именно в главную подгруппу четвёртой группы.

Белый, зелёный – металлы, красный – неметаллы.

В пределах главной подгруппы четвёртой группы мы видим, как неметаллы углерод (C) и кремний (Si) в какой-то момент сменяет металл германий (Ge), и это неслучайно! Мы знаем, что металлические свойства в пределах подгруппы усиливаются, а неметаллические – ослабевают, и именно поэтому в какой-то момент при движении в пределах подгруппы сверху вниз металлические свойства усилились настолько, а неметаллические свойства ослабли настолько, что неметаллы в какой-то момент уступают место металлам.

И данную закономерность Вы можете пронаблюдать в пределах главной подгруппы любой группы!

Почему именно главные подгруппы? Дело в том, что классический вариант таблицы Менделеева, с которым мы чаще всего и работаем, в угоду компактности размещает элементы побочных подгрупп, которые, мы знаем, являются исключительно металлами, таким образом, что они, кажется, игнорируют рассматриваемые нами закономерности, то есть, попросту говоря оказываются исключениями. Ради интереса можете посмотреть на развёрнутый вариант таблицы.

В пределах периода (слева – направо)

Здесь попроще. здесь никаких подгрупп.

Итак, мы знаем, что в пределах периода (слева направо) атомный радиус убывает (об этом здесь). Так что же из этого вытекает?

А то, что металлические свойства будут убывать, а неметаллические – возрастать! Судите сами:

чем меньше атомный радиус, тем ближе электроны на внешнем энергетическом уровне оказываются к ядру, то есть тем более прочно эти электроны оказываются связаны с ядром и тем труднее их оказывается отдать, то есть тем менее выражены оказываются металлические свойства и более выражены неметаллические.

Мы легко можем проследить данную закономерность по таблице Менделеева, пользуясь тем же способом размышления, что и выше:

Белый, зелёный – металлы, красный – неметаллы.

В переделах любого периода (слева – направо) металлы закономерно начинают сменяться неметаллами, так как металлические свойства ослабевают, а неметаллические – возрастают.

Осталось сделать последний штрих – ввести понятие электроотрицательности.

Электроотрицательность – способность атомов химических элементов оттягивать на себя электронную плотность.

Электроотрицательность – понятие тождественное по смыслу неметаллическим свойствам и используется для характеристики неметаллических свойств атома. Оно даже изменяется в пределах таблицы Менделеева аналогичным образом! То есть, в пределах подгруппы (сверху вниз) убывает, а в пределах периода (слева – направо) возрастает.

Таблица электроотрицательности по Полингу

А на этом у меня всё. В следующий раз продолжим обозревать типы химической связи. Спасибо. Пока.

Источник

Периодическая таблица Дмитрия Ивановича Менделеева очень удобна и универсальна в своём использовании. По ней можно определить некоторые характеристики элементов, и что самое удивительное, предсказать некоторые свойства ещё неоткрытых, не обнаруженных учёными, химических элементов (например, мы знаем некоторые свойства предполагаемого унбигексия, хотя его ещё не открыли и не синтезировали).

Что такое металлические и неметаллические свойства

Эти свойства зависят от способности элемента отдавать или притягивать к себе электроны. Важно запомнить одно правило, металлы – отдают электроны, а неметаллы – принимают. Соответственно металлические свойства – это способность определённого химического элемента отдавать свои электроны (с внешнего электронного облака) другому химическому элементу. Для неметаллов всё в точности наоборот. Чем легче неметалл принимает электроны, тем выше его неметаллические свойства.

Металлы никогда не примут электроны другого химического элемента. Такое характерно для следующих элементов;

- натрия;

- калия;

- лития;

- франция и так далее.

С неметаллами дела обстоят похожим образом. Фтор больше всех остальных неметаллов проявляет свои свойства, он может только притянуть к себе частицы другого элемента, но ни при каких условиях не отдаст свои. Он обладает наибольшими неметаллическими свойствами. Кислород (по своим характеристикам) идёт сразу же после фтора. Кислород может образовывать соединение с фтором, отдавая свои электроны, но у других элементов он забирает отрицательные частицы.

Список неметаллов с наиболее выраженными характеристиками:

- фтор;

- кислород;

- азот;

- хлор;

- бром.

Неметаллические и металлические свойства объясняются тем, что все химические вещества стремятся завершить свой энергетический уровень. Для этого на последнем электронном уровне должно быть 8 электронов. У атома фтора на последней электронной оболочке 7 электронов, стремясь завершить ее, он притягивает ещё один электрон. У атома натрия на внешней оболочке один электрон, чтобы получить 8, ему проще отдать 1, и на последнем уровне окажется 8 отрицательно заряженных частиц.

Благородные газы не взаимодействуют с другими веществами именно из-за того, что у них завершён энергетический уровень, им не нужно ни притягивать, ни отдавать электроны.

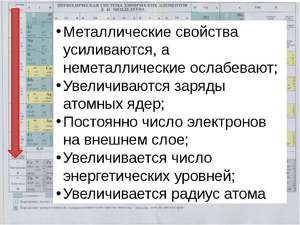

Как изменяются металлические свойства в периодической системе

Периодическая таблица Менделеева состоит из групп и периодов. Периоды располагаются по горизонтали таким образом, что первый период включает в себя: литий, бериллий, бор, углерод, азот, кислород и так далее. Химические элементы располагаются строго по увеличению порядкового номера.

Группы располагаются по вертикали таким образом, что первая группа включает в себя: литий, натрий, калий, медь, рубидий, серебро и так далее. Номер группы указывает на количество отрицательных частиц на внешнем уровне определённого химического элемента. В то время, как номер периода указывает на количество электронных облаков.

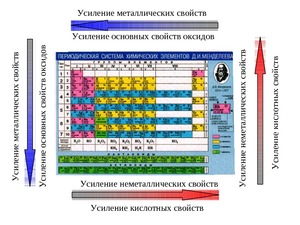

Металлические свойства усиливаются в ряду справа налево или, по-другому, ослабевают в периоде. То есть магний обладает большими металлическими свойствами, чем алюминий, но меньшими, нежели натрий. Это происходит потому, что в периоде количество электронов на внешней оболочке увеличивается, следовательно, химическому элементу сложнее отдавать свои электроны.

В группе все наоборот, металлические свойства усиливаются в ряду сверху вниз. Например, калий проявляется сильнее, чем медь, но слабее, нежели натрий. Объяснение этому очень простое, в группе увеличивается количество электронных оболочек, а чем дальше электрон находится от ядра, тем проще элементу его отдать. Сила притяжения между ядром атома и электроном в первой оболочке больше, чем между ядром и электроном в 4 оболочке.

Сравним два элемента – кальций и барий. Барий в периодической системе стоит ниже, чем кальций. А это значит, что электроны с внешней оболочки кальция расположены ближе к ядру, следовательно, они лучше притягиваются, чем у бария.

Сложнее сравнивать элементы, которые находятся в разных группах и периодах. Возьмём, к примеру, кальций и рубидий. Рубидий будет лучше отдавать отрицательные частицы, чем кальций. Так как он стоит ниже и левее. Но пользуясь только таблицей Менделеева нельзя однозначно ответить на этот вопрос сравнивая магний и скандий (так как один элемент ниже и правее, а другой выше и левее). Для сравнения этих элементов понадобятся специальные таблицы (например, электрохимический ряд напряжений металлов).

Как изменяются неметаллические свойства в периодической системе

Неметаллические свойства в периодической системе Менделеева изменяются с точностью до наоборот, нежели металлические. По сути, эти два признака являются антагонистами.

Неметаллические свойства усиливаются в периоде (в ряду справа налево). Например, сера способна меньше притягивать к себе электроны, чем хлор, но больше, нежели фосфор. Объяснение этому явлению такое же. Количество отрицательно заряженных частиц на внешнем слое увеличивается, и поэтому элементу легче закончить свой энергетический уровень.

Неметаллические свойства уменьшаются в ряду сверху вниз (в группе). Например, фосфор способен отдавать отрицательно заряженные частицы больше, чем азот, но при этом способен лучше притягивать, нежели мышьяк. Частицы фосфора притягиваются к ядру лучше, чем частицы мышьяка, что даёт ему преимущество окислителя в реакциях на понижение и повышение степени окисления (окислительно-восстановительные реакции).

Сравним, к примеру, серу и мышьяк. Сера находится выше и правее, а это значит, что ей легче завершить свой энергетический уровень. Как и металлы, неметаллы сложно сравнивать, если они находятся в разных группах и периодах. Например, хлор и кислород. Один из этих элементов выше и левее, а другой ниже и правее. Для ответа придётся обратиться к таблице электроотрицательности неметаллов, из которой мы видим, что кислород легче притягивает к себе отрицательные частицы, нежели хлор.

Периодическая таблица Менделеева помогает узнать не только количество протонов в атоме, атомную массу и порядковый номер, но и помогает определить свойства элементов.

Видео

Видео поможет вам разобраться в закономерности свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам.

Источник

В настоящий момент науке известно сто пять химических элементов, систематизированных в виде периодической таблицы. Подавляющее большинство из них причисляют к металлам, что подразумевает наличие у этих элементов особых качеств. Это так называемые металлические свойства. К таким характеристикам, в первую очередь, относятся пластичность, повышенная тепло- и электропроводимость, способность к образованию сплавов, низкое значение потенциала ионизации.

Металлические свойства того или иного элемента обусловлены способностью его атомов при возникновении взаимодействия с атомными структурами других элементов смещать в их направлении электронные облака или же «отдавать» им свои свободные электроны. Самыми активными металлами являются те, что имеют низкую энергию ионизации и электроотрицательность. Также ярко выраженные металлические свойства характерны для элементов, имеющих максимально большой радиус атома и предельно малое число внешних (валентных) электронов.

По мере наполнения валентной орбиты количество электронов во внешнем слое атомной структуры возрастает, и радиус, соответственно, уменьшается. В связи с этим атомы начинают стремиться к присоединению свободных электронов, а не к их отдаче. Металлические свойства таких элементов приобретают тенденцию к уменьшению, а их неметаллические свойства – к увеличению. И, наоборот, при увеличении атомного радиуса отмечается усиление металлических свойств. Поэтому характерной общей чертой всех металлов являются, так называемые, восстановительные качества – та самая способность атома отдавать свободные электроны.

Наиболее ярко металлические свойства элементов проявляются у веществ первой, второй групп главных подгрупп периодической таблицы, а также у щелочных и щелочноземельных металлов. Но самые сильные восстановительные качества наблюдаются у франция, а в водной среде – у лития благодаря более высокому показателю энергии гидратации.

Количество элементов, у которых проявляются металлические свойства, в пределах периода возрастает с увеличением номера периода. В периодической таблице металлы от неметаллов отделены диагональной линией, которая тянется от бора к астату. По этой разделительной черте расположены элементы, у которых в равной степени проявляются и те, и другие качества. К таким веществам относятся кремний, мышьяк, бор, германий, астат, сурьма и теллур. Данная группа элементов называется металлоидами.

Каждый период характеризуется наличием своеобразной «пограничной зоны», в которой располагаются элементы с двойственными качествами. Следовательно, переход от ярко выраженного металла к типичному неметаллу осуществляется постепенно, что и нашло отражение в периодической таблице.

Общие свойства металлических элементов (высокая электропроводимость, теплопроводность, ковкость, характерный блеск, пластичность и др.) обусловлены схожестью их внутреннего строения, а точнее – наличием кристаллической решетки. Однако существует немало качеств (плотность, твердость, температура плавления), которые придают всем металлам сугубо индивидуальные физико-химические свойства. Эти характеристики зависят от строения кристаллической решетки каждого конкретного элемента.

Источник

Задание 47.

Какой из элементов четвертого периода – ванадий или мышьяк – обладает более выраженными металлическими свойствами? Какой из этих элементов образует газообразное соединение с водородом? Ответ мотивируйте, исходя из строения атомов данных элементов?

Решение:

+23V 1s22s22p63s23p63d34s2; +33Аs 1s22s22p63s23p63d104s24p3.

Ванадий d-элемент VВ- группы, а мышьяк – р-элемент VА- группы. На внешнем энергетическом уровне у атома ванадия два электрона, а у атома мышьяка – пять. Атомы типичных металлов характеризуются наличием небольшого числа электронов на внешнем энергетическом уровне, и, следовательно, тенденцией терять эти электроны. Эти атомы обладают только восстановительными свойствами и не образуют элементарных отрицательных ионов. Элементы, атомы которых на внешнем энергетическом уровне содержат более трёх электронов, обладают определённым сродством к электрону, и, следовательно, приобретают определённую отрицательную степень окисления и даже образуют элементарные отрицательные ионы. Таким образом, ванадий, как и все металлы, обладает только восстановительными свойствами, тогда как для мышьяка, проявляющего слабые восстановительные свойства, более свойственны окислительные функции. Общей закономерностью для всех групп, содержащих р- и d-элементы, является преобладание металлических свойств у d-элементов. Следовательно, металлические свойства у ванадия сильнее выражены, чем у мышьяка.

Мышьяк с водородом образует газообразный гидрид AsH3 – арсин, где мышьяк проявляет отрицательную степень окисления -3, так как атом мышьяка способен присоединять три электрона до полного заполнения внешнего энергетического уровня:

Задание 48.

Марганец образует соединения, в которых он проявляет степень окисления +2, +3, +4, +6, +7. Составьте формулы его оксидов и гидроксидов, отвечающих этим степеням окисления. Напишите уравнения реакций, доказывающих амфотерность гидроксида марганца (IV).

Решение:

Марганец в своих соединениях проявляет степень окисления +2, +3, +4, +6, +7.

Формулы оксидов, отвечающих этим степеням окисления:

MnO – оксид марганца (II);

Mn2O3 – оксид марганца(III);

MnO2 – оксид марганца(IV);

MnO3 – ; оксид марганца(VI);

Mn2O7 – оксид марганца(VII).

Формулы гидроксидов марганца:

Mn(OH)2 – гидроксид марганца(II);

Mn(OH)3 – гидроксид марганца(III);

Mn(OH)4 – гидроксид марганца(IV);

H2MnO4 – марганцовистая кислота;

HMnO4 – марганцовая кислота.

Mn(OH)4 – гидроксид марганца(IV) – амфотерное основание, которое реагирует как с кислотами, так и со щелочами:

Mn(OH)4 + 4HCl = MnCl4 + 4H2O;

Mn(OH)4 + 4NaOH = Na4MnO4 + 4H2O

Задание 49.

У какого элемента четвертого периода – хрома или селена – сильнее выражены металлические свойства? Какой из этих элементов образует газообразное соединение с водородом? Ответ мотивируйте строением атомов хрома и селена.

Решение:

Электронные формулы хрома и селена:

+24Cr 1s22s22p63s23p63d54s1; +34Se 1s22s22p63s23p63d104s24p4.

Хром d-элемент VIВ- группы, а селен – р-элемент VIА – группы. На внешнем энергетическом уровне у атома хрома один электрон, а у атома селена – шесть. Атомы типичных металлов характеризуются наличием небольшого числа электронов на внешнем энергетическом уровне, и, следовательно, тенденцией терять их. Они обладают только восстановительными свойствами и не образуют элементарных отрицательных ионов. Элементы, атомы которых на внешнем энергетическом уровне содержат более трёх электронов, обладают определённым сродством к электрону, и, следовательно, приобретают определённую отрицательную степень окисления и даже образуют элементарные отрицательные ионы. Таким образом, хром, как и все металлы, обладает только восстановительными свойствами, тогда как для селена, проявляющего слабые восстановительные свойства, более свойственны окислительные функции. Общей закономерностью для всех групп, содержащих р- и d-элементы, является преобладание металлических свойств у d-элементов. Следовательно, металлические свойства у хрома сильнее выражены, чем у селена. К тому же селен, присоединив два электрона к наружному р-подуровню, проявляет отрицательную степень окисления и образует с водородом газообразное соединение H2Se, которое называют селеноводород.

Задание 50.

Какую низшую степень окисления проявляют хлор, сера, азот и углерод? Почему? Составьте формулы соединений алюминия с данными элементами в этой степени окисления. Как называются соответствующие соединения?

Решение:

Низшая степень окисления определяется тем условным зарядом, который приобретает атом при присоединении того числа электронов, которое необходимо для образования устойчивой восьмиэлектронной оболочки (ns2p6). Элементы хлор, сера, азот и углерод находятся соответственно в VIIА-, VIА-, VА-, IVА- группах и имеют структуру внешнего энергетического уровня s2p5, s2p4, s2p3, s2p2. Следовательно, низшая степень окисления хлора, серы, азота и углерода равны соответственно -1, -2, -3 и -4.

Формулы соединений алюминия с данными элементами в этой степени окисления:

AlCl3 – хлорид алюминия;

Al2S3 – сульфид алюминия;

AlN – нитрид алюминия;

Al4C3 – карбид алюминия.

Задание 51.

У какого из р-элементов пятой группы периодической системы – фосфора или сурьмы – сильнее выражены неметаллические свойства? Какое из водородных соединений данных элементов более сильный восстановитель? Ответ мотивируйте строением атома этих элементов.

Решение:

Фосфор и сурьма находятся в VА- группе и имеют следующие электронные формулы:

+15Р 1s22s22p63s23p3; +51Sb 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p3

На внешнем энергетическом уровне оба элемента содержат по пять валентных электронов, из которых два s-и три р-электрона.

Так как фосфор – элемент третьего периода, а сурьма – пятого, то из этого следует, что радиус атома фосфора значительно меньше, чем у атома сурьмы. В группах с увеличением порядкового номера элементов закономерно увеличиваются радиусы их атомов, что приводит к уменьшению связи внешних электронов; поэтому атом фосфора обладает определённым сродством к электрону, и, следовательно, приобретает отрицательную степень окисления и имеет больше шансов образовывать отрицательные ионы. Таким образом, фосфор, как все неметаллы, обладает только очень слабыми восстановительными свойствами и более сильными окислительными функциями. Сурьма, имея большие размеры атома, будет легче отдавать электроны внешнего энергетического уровня, чем принимать и поэтому будет проявлять восстановительные функции, т. е. обладать характерными металлическими свойствами.

Водородное соединение сурьмы (SbH3 – стибин) обладает более сильными восстанови-тельными свойствами, чем водородное соединение фосфора (РН3 – фосфин). Это объясняется тем, что в группах с ростом порядкового номера элемента закономерно возрастают радиусы атомов элементов и, соответственно ионные радиусы. Ион Sb3- имеет больший диаметр, чем ион Р3-, поэтому иону сурьмы значительно легче отдать электроны (из-за большего радиуса иона требуется меньше энергии на отрыв электрона).

Задание 52.

Исходя из положения металла в периодической системе, дайте мотивированный ответ на вопрос: какой из двух гидроксидов более сильное основание: Ва(ОН)2 или Мg(OH)2; Ca(OH)2 или Fе(ОН)2; Сd(ОН)2 или Sr(OH)2.

Решение:

Гидроксиды можно изобразить общей формулой ЭОН, где Э – металл. Гидроксиды могут диссоциировать по схеме:

Диссоциация зависит от прочности и полярности связей Э — О и О — Н и может протекать по двум направлениям:

Прочность связей определяется разностью электроотрицательностей компонентов, размерами и эффективными зарядами ионов. Если прочность связей Э — О и О — Н близки или равны , то диссоциация гидроксида может одновременно протекать и по основному (I), и по кислотному типу (II). В этом случае речь идёт об амфотерных электролитах (амфолитах):

где Э – элемент (металл или неметалл); n+ – положительная степень окисления элемента.

а) Ва(ОН)2 будет более сильным основанием, чем Mg(OH)2, так как эти элементы стоят во IIА- группе главной подгруппе, а в группе у элементов с увеличением порядкового номера увеличиваются размеры атомов (ионов), что уменьшает прочность связей Ва2+ с ОН-, чем у Mg2+ с ОН-.

б) Ca и Fe – элементы большого ряда четвёртого периода периодической системы химических элементов, поэтому с ростом порядкового номера элемента будет наблюдаться рост эффективного заряда, что приводит к уменьшению размеров атома (радиус атома железа будет намного меньше, чем радиус атома кальция). Из-за чего связь между Са2+ и ОН- будет значительно меньше, чем между Fe2+ с ОН-, значит, Са(ОН)2 будет проявлять сильнее основные свойства, чем Fe(ОН)2.

в) Стронций – типичный р-элемент IIА- группы, а кадмий – d-элемент IIВ- группы и у их атомов на внешнем энергетическом уровне содержатся по два электрона, поэтому они в своих соединения будут проявлять степень окисления +2. У кадмия порядковый номер (48) значительно больше, чем у стронция (38), поэтому радиус иона кадмия (Cd2+) имеет большее численное значение, чем у иона стронция (Sr2+), значит, связь между ионами Cd2+ и ОН- будет прочнее, чем связь между Sr2+ и ОН-, Sr(OH)2 будет проявлять меньше основных свойств чем Cd(ОН)2.

Задание 53.

Исходя из степени окисления атомов соответствующих элементов, дайте мотивированный ответ на вопрос: какой из двух гидроксидов является более сильным основанием: СuОН Или Сu(OH)2; Fе(ОН)2 или Fе(ОН)3; Sn(ОН)2 или Sn(ОН)4? Напишите уравнения реакций, доказывающих амфотерность гидроксида олова (II).

Решение:

Если данный элемент проявляет переменную степень окисления (валентность) и образует несколько оксидов и гидроксидов, то с увеличением степени окисления свойства послед-них меняются от основных к амфотерным и кислотным. Это объясняется характером электролитической диссоциации (ионизации) гидроксидов ЭОН, которая в зависимости от сравнительной прочности и полярности связей Э — О и О — Н может протекать по двум направлениям:

Полярность связей, в свою очередь, определяется разностью электроотрицательностей компонентов, размерами и эффективными зарядами ионов. Диссоциация по кислотному типу (II) протекает, если

ЕО—Н < < ЕЭ—О (высокая степень окисления), а по основному типу (I), если ЕО—Н >> ЕЭ—О (низкая степень окисления).

Если прочности связей Э — О и О — Н близки или равны, то диссоциация гидроксида может одновременно протекать и по основному (I), и по кислотному типу (II). В этом случае речь идёт об амфотерных электролитах (амфолитах):

где Э – элемент (металл или неметалл); n+ – положительная степень окисления элемента. Таким образом, исходя из степени окисления атомов соответствующих элементов, можно уверенно считать, что, если элемент образует два гидроксида, то более сильным основанием будет тот гидроксид, в котором степень окисления элемента имеет меньшее численное значение.

Отсюда вытекает, что гидроксид меди (I) CuOH более сильное основание, чем гидроксид меди (II) Cu(OH)2; а Fe(OH)2 более сильное основание, чем Fe(OH)3; Sn(OH)2 более сильное основание, чем Sn(OH)4.

Источник