Какой продукт опускали солдаты во времена мировой войны

Во время войны происходит переоценка всех ценностей, даже обычный кусочек хлеба приобретает совершенно другое значение. Здоровый сон, отдых и еда очень нужны солдату для успешного выполнения боевого задания. Чтобы хорошо воевать, солдаты должны сытно питаться и руководство СССР знало эту простую истину. Именно поэтому полноценному питанию солдат Красной Армии уделялось очень большое внимание.

На период Великой Отечественной Войны вводилась распределительная система питания. А для этого было необходимо вести точный учет всех продуктов, которые есть в наличии на продовольственных складах.

Советские солдаты в очереди за пайком

Продукты, которых было в избытке, старались использовать больше. Дефицитные товары наоборот – временно придерживали на складах. С 1938 года начала действовать программа по пополнению стратегических продовольственных запасов. На момент начала войны по многим пунктам была достигнута плановая норма. В запланированном количестве успели заготовить муку, крупы, чай и сухое молоко.

Первые месяцы войны оказались для Красной Армии очень тяжелыми. Немецкие подразделения продвигались вглубь страны и захватывали территории, на которых выращивалась различные продукты. Уже к 1942 году было потеряно около 75% сельскохозяйственных земель, на которых выращивалось до 85% всех зерновых культур.

Все для фронта, все для победы

Солдаты Красной Армии за приемом пищи

Все гражданское население СССР в тылу работало на фронт. Большая часть продовольственных товаров отправлялась на передовую. Кроме непосредственно продуктов, на фронт отправились тысячи поваров. Они должны были из имеющихся в дефиците продуктов готовить полезные и сытные блюда.

Очень часто местные жители угощали советских солдат традиционной русской едой и лакомствами. Так, жители сел приносили бойцам ягоды, яблоки, сушеные грибы, варенье, соленые огурцы. Не забывали и про сало, домашнюю колбасу, пироги.

Жители закавказских регионов отправляли на фронт мандарины, узбеки баловали солдат курагой и изюмом. Все граждане СССР старались хоть чем-то помочь армии и высылали деликатесы, которые трудно было достать обычному солдату.

Суп или похлебка на первое

Военно-полевая кухня

Горячие блюда являлись основной питания солдат Красной Армии. Супы, похлебки, юшки варили из любых продуктов, которые имелись в данный момент в распоряжении. Солдаты любили сытный гороховый суп, который готовился с добавлением перловки, моркови, картофеля и лука, тушенки.

Когда с продовольствием были проблемы, то для приготовления мясного супа использовали конину. Нередко для добычи мяса забивали здоровых лошадей. Солдатам нужна сытная еда, в противном случае они просто не смогут участвовать в изнуряющих боях.

В особо тяжелых случаях, когда даже конины не было под рукой, повара могли использовать отвары. Например, воду после варки риса или макарон не выливали, а разливали по кружкам и давали солдатам. Конечно, сытной такую еду не назовешь, но такая водичка в некоторой степени насыщала солдат и за неимением лучшего этим приемом пользовались некоторые повара.

Нормы продовольствия на солдата

Питание военнослужащих на фронте было сытным и калорийным. Рядовые и офицерский состав в день могли рассчитывать на: 800 грамм ржаного хлеба, 300 грамм овощей, 400-500 грамм картофеля, 150 грамм мяса (свинины или говядины), 100 грамм рыбы, 50-60 грамм жиров и 40 грамм сахара.

Пилоты боевых самолетов получали усиленный паек. Высокие нагрузки и повышенная концентрация требовали более калорийного питания. Нормы хлеба и картофеля были такими же, как и у простых солдат. А вот мяса и других продуктов было больше. В частности паек содержал 200 грамм круп, 400 грамм мяса птицы, 90 грамм рыбы, сгущенное молоко, творог, сметану и яйца.

Хлеб всему голова

Фронтовая пекарня

Хлеб в годы Великой Отечественной Войны являлся основой рациона солдат. Хлебопекарни в тылу сутками выпекали хлеб на нужды армии. Если по каким-либо причинам поставки хлеба на фронт срывались, хлеб выпекался прямо на передовой в специальных жаровнях.

Для выпечки хлеба использовали ржаную муку (реже) или ячменную муку (чаще). Солдатам очень нравился ячменный хлеб на закваске. Он получался мягким и ароматным.

Читайте также “Зачем солдат Красной Армии кормили перловкой”.

Понравилась статья? Жмите палец вверх и подписывайтесь на канал. Тогда в вашей ленте чаще будут появляться наши публикации.

Источник

Самое страшное, что может пережить человечество – это война и голод. И самое страшное, что сейчас, пока вы читаете эту статью, где-то идёт война, люди голодают, умирают и мы, увы, ничего не можем с этим поделать. Мы изучили и собрали для вас информацию о том, через что пройти нашим бабушкам и дедушкам с 1941 г. по 1945 г. Статья основана на рассказах ветеранов ВОВ и людей, переживших этот ад.

Что люди ели во время блокады Ленинграда

Всё время осады города – долгих 872 дня – население непрерывно страдало от постоянных бомбежек, жестокого холода и голода. В этот период, с 13 ноября 1941 года, начались одни из самых трагических и одновременно героических событий нашей страны, известных всем как блокада Ленинграда.

Карточки в условиях дефицита

В октябре 1941 года были введены карточки на продукты с фиксированной нормой потребления, в связи с нехваткой продовольствия. Этот факт поначалу не вызвал паники среди населения. По карточкам можно было приобрести хлеб, крупы, сахар и даже кондитерские изделия. Но постепенно нормы потребления продуктов регулярно снижались и достигли критического уровня уже к ноябрю 1941 года.

В этот период из-за перебоев с электричеством и водоснабжением остановились многие хлебозаводы. Чтобы приобрести хлеб приходилось стоять в огромных очередях многие часы, иногда несколько суток. Хлеб был изготовлен по особому “блокадному” рецепту, который менялся несколько раз. Муки становилось всё меньше и в хлеб добавляли пищевую целлюлозу, отруби, соевую муку, льняной жмых. Такой хлеб невозможно было проглотить.

В ноябре в день по карточке на одного жителя полагалось 50 грамм хлеба.

С наступлением холодов начался мор, люди за 1-2 дня умирали целыми семьями. Обезумевшие от голода вырывали друг у друга хлеб и воровали карточки. Люди употребляли в пищу все, хоть немного пригодное для этих целей: жмых, хвоя, целлюлоза, трава, обойный и столярный клей, вазелин, кожаные изделия, олифа, костная мука, казеин…Все это сложно назвать продуктами, но обессилевшие люди приспособились готовить из этого пищу.

В начале 1943 года из Ленинграда исчезли практически все кошки и собаки, и в городе быстро расплодились крысы, пожиравшие всё подряд, нападавшие на продовольственные склады, на больных и истощенных детей и стариков во сне. В городе нависла угроза эпидемий.

Воспоминания уцелевших собраны в книге «Записки оставшихся в живых». По разным данным, от голода в ленинградскую блокаду погибло от 650 000 до 1,5 миллиона человек.

Чем питались солдаты Советской армии

Советское правительство с первых дней войны тщательно следило за своевременной поставкой продовольствия на фронт. В это тяжёлое для страны время было издано около ста приказов, которые касались только питания военных. Согласно приложению к постановлению ГКО 662 от 12 сентября 1941 года, норма 1-го суточного довольствия красноармейцев была следующая:

- Хлеб: с октября по март – 900 г, с апреля по сентябрь – 800 г.

- Мука пшеничная 2-й сорт – 20 г.

- Крупа разная – 140 г.

- Макароны – 30 г.

- Мясо – 150 г.

- Рыба – 100 г.

- Комбижир и сало – 30 г.

- Масло растительное – 20 г.

- Сахар – 35 г. Чай – 1 г. Соль – 30 г.

- Картофель – 500 г. Капуста – 170 г. Морковь – 45 г. Свекла – 40 г. Лук репчатый – 30 г. Зелень – 35 г.

- Махорка – 20 г. Спички – 3 коробки (в месяц). Мыло – 200 г (в месяц).

Вкусовой мираж солдат во время войны

“Я получал письма от бывших солдат в начале 70-х годов, то есть через четверть века после войны. Они писали, что помнят до сих пор вкус борща или каши, который они с того времени уже не встречали, ибо ничего подобного после демобилизации они не ели.

Эти люди — все до одного — спрашивали у меня, были ли они в то время настолько голодны, что обыкновенные блюда производили на них такое неизгладимое впечатление, сохранившееся на десятилетия, или же действительно им удалось встретить замечательного повара. При этом многие старательно вспоминали состав поразивших их блюд солдатской кухни, но будучи, разумеется, не специалистами, они не могли отметить ничего, кроме базовых, основных продуктов, и подчеркивали лишь, что было очень-очень вкусно, причем изготовление этого же блюда в домашних условиях не давало подобного эффекта, оно представлялось невкусным и даже неаппетитным.

В результате многие полагали, что имеют дело со своеобразной «мистикой еды», с неким «вкусовым миражом», который возник у них под влиянием общего неустройства в период войны, ностальгии по гражданскому быту, семье и неожиданно проявился как неестественная вкусовая реакция на обычное блюдо.” (Похлебкин В.В. “Кухня века”)

Что ело мирное население

Изначально в 1941 г. на прилавках было всё – мясо, рыба, хлеб белый и чёрный, но никто не предполагал, что война будет длиться так долго. Зимой 1942 г. запасы резко закончились и начался голод. Хлеб и соль стали на вес золота. Стоимость одной буханки сначала дошла до 200-250 руб., а позднее и до 400 руб.! При этом зарплата квалифицированного рабочего на военном заводе составляла 800 руб. в месяц. Чуть больше – ставку в 1080 руб. – имели профессора. Молоко продавали замороженное, а в хлеб начали добавлять опилки.

В крупных городах было сложнее, чем в колхозах. Весной 1942 г. люди засеивали газоны и клумбы возле домов картошкой и капустой. Кто не успел захватить участок в городе, получал его официально или занимал плантации в пригородах. Можно было также арендовать землю у граничащих с городом колхозов. Некоторые граждане нанимались в колхозы на сезонную работу за хлеб.

Голод в послевоенное время

После окончания войны с продовольствием было чуть ли не хуже, чем в военное время. Страна была истощена. В 1946 году случилась засуха, которая привела к существенному снижению урожая.

Насколько трудно было людям мы видим из писем учащихся Работкинского сельскохозяйственного техникума. Изможденные студенты писали:

09.04.45 г. Совершенно ослабли. Вот уже 9-е число, но нам хлеба еще не давали ни разу, не знаем когда будет. Да притом у нас нет ни картошки, ни денег, пришел «капут».

10.04.45 г. 13 дней живем без хлеба. В нашей группе две девушки опухли. Дров в техникуме нет, воды тоже, в связи с этим завтрак бывает в обед – одна свеклина, а обед – в ужин, ужина совсем не бывает. В техникуме сейчас такой беспорядок, такое волнение, студенты вовсю бунтуют.

11.04.45 г. Хлеба не давали ни грамма с 1-го апреля. Студенты даже не могут ходить, а лежат на постели еле живые. Сейчас мы не учимся и не работаем, сидим в своей комнате. Когда будут давать хлеб, неизвестно”.

(Зефиров М.В. Дёгтев Д.М. «Всё для фронта? Как на самом деле ковалась победа»)

Сейчас нам сложно представить через что прошли наши соотечественники почти 80 лет назад, ведь на сегодняшний день в России мы можем купить еду в каждом продуктовом магазине в любом количестве. Мы даже можем заказать ее, не выходя из дома. Но в наших сердцах навсегда останется тот ужас, который испытали люди в военное время. Мы всегда будем помнить и чтить память тех, кто терпел лишения и совершал подвиги во имя нашей Родины.

………………………………………………………………..

Понравилась статья? Ставьте лайк и подпишитесь на канал.

Желаем вам хорошего дня!

Наталья Долгова и Валерия Степанова

Источник

«Голодный солдат – плохой солдат» – эта аксиома известна полководцам и военачальникам с древнейших времён. Солдатская пайка – не просто малая радость, которая даёт возможность воинам насытиться, она также напоминает им о том, что о них не забывают и заботятся. Это придаёт уверенности и поддерживает боевой дух. Небольшое, но сытое войско вполне может победить превосходящего по численности, но менее сытого соперника.

Северная война

До воцарения Петра I русская армия в основном представляла собой стрелецкие полки, укреплённые иностранными наёмниками. Питались они преимущественно тем, что удавалось добыть в дороге, как в сёлах, так и на природе. Причём порой это превращалось в банальный грабёж того населения, которое они должны были защищать.

После того как Пётр создал регулярную армию, он учредил должность генерал-провиантмейстера, который отвечал за обеспечение армии провизией и фуражом. Теперь всё необходимое всегда сопровождало армию в походе в специальном обозе.

Готовили еду «артелью». Солдаты делились на группы, в каждой из них назначался ответственный за приготовление пищи, который этим непосредственно и занимался. Большие котлы солдаты носили с собой сами. По норме солдат получал в месяц 2 пуда (1 пуд – 16 кг) муки, 1,5 пуда сухарей, четверть пуда крупы, водку и соль. Кроме того, служивым выдавались деньги, чтобы они могли купить в деревнях и сёлах мясо. Для выросших в условиях полунатурального крестьянского хозяйства солдат готовка не была проблемой, они успешно справлялись с этой задачей на привалах.

Отечественная война 1812 года

В ходе Отечественной войны 1812 года ситуация с провиантом не сильно изменилась по сравнению с петровскими временами. В обозе армии находились запасы муки, круп, сухарей, мяса, соли и спиртного. Приготовление еды было также артельным делом, разве что должность главного артельщика стала более универсальной. Этот человек имел звание, сопоставимое с нынешним сержантом, и отвечал не только за еду, но и за хранение денег и ценностей «своих» солдат, собирал у них средства и распоряжался ими при покупке продуктов у селян и маркитанток. Кроме того, появились нормы выдачи алкоголя и мяса – в сутки 50 граммов водки и фунт мяса.

Первая мировая война

С 1989 года Российская императорская армия начала снабжаться полевыми кухнями Турчановича. Изобретение русского офицера Антона Фёдоровича Турчановича совершило переворот в данной области. Двух- и четырёхколёсные кухни были более мобильными, к тому же пища в них могла готовиться на ходу. Произошло изменение и в организации питания: теперь еда готовилась не на 10-12 человек, а на роту. Артельщик по-прежнему занимался закупкой провизии, готовил же её кашевар.

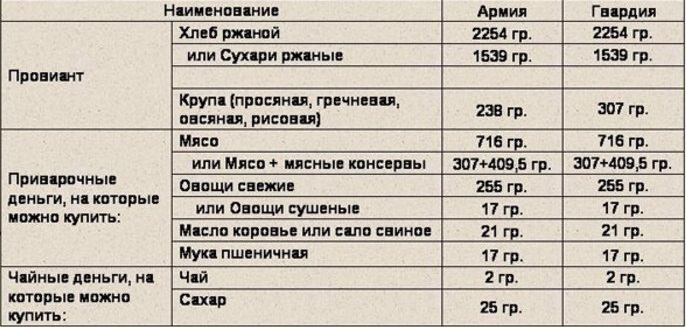

Продукты солдаты получали из трёх источников: это был непосредственно провиант из обоза, а также были две статьи денежного довольствия – приварочные и чайные деньги.

Средства нужно было распределить так, чтобы в день солдат получал 200 граммов говядины, 300 граммов капусты, 320 граммов гороха, чуть больше килограмма картошки, 200 граммов пшеничной муки, 40 граммов сливочного масла и 10 граммов соли. Кроме того, к тому времени в армию стали поступать консервы отечественного производства, всего около 10 видов.

Великая Отечественная война

В годы Великой Отечественной войны схема обеспечения войск продовольствием изменилась кардинально. Артели ушли в прошлое, теперь организацией питания занималось Главное управление тыла Красной армии.

В сутки солдат должен был получать 800 граммов хлеба, 500 граммов картошки, 170 граммов капусты, 140 граммов крупы, 150 граммов мяса, 100 граммов рыбы, 35 граммов сахара, 30 граммов сала, 20 граммов подсолнечного масла. Напомним, что перед началом войны на европейской территории России располагались склады с запасами консервов, но их не удалось сохранить, так как быстро наступающие немцы их захватили.

В походе солдаты питались возле полевых кухонь, а когда находились на передовой, то еду им доставляли в специальных термосах. Правда, не всегда вовремя: нередко посыльного, ползущего со здоровенным термосом на спине, немцы замечали и открывали по нему огонь. Если он погибал, то бойцы могли сутки сидеть в окопе голодными. Бывало и так, что машина, которая везла провизию к кухне, попадала под бомбёжку и в итоге повару не из чего было готовить. Из-за таких ситуаций появились рецепты военного времени. Приготовленную по ним еду в мирной жизни вряд ли бы кто-нибудь стал есть, но в окопе это шло на ура. Солдатские супы именовались тюрей или мурцовкой и представляли собой кипячёную воду, в которую крошили хлеб, лук и добавляли масло. Хлеб, стоит сказать, в те годы был не самого лучшего качества: очень часто муку смешивали с перемолотыми очистками картошки и свёклы, даже опилками.

В годы Великой Отечественной также был распространён сухой паёк – определённая норма еды, выдаваемая солдату на руки перед выходом на задание, которое предполагало, что он может не вернуться обратно в течение нескольких суток. Сухпай состоял из нескольких банок консервов, супового концентрата, ржаного хлеба и шмата сала либо колбасы.

Современная армия

С течением времени на помощь военным пришли учёные. Диетологи и гастрономы подсчитали, сколько энергии и питательных веществ необходимо солдату в сутки, чтобы он оставался боеспособным. Под их бдительным руководством были разработаны специальные требования к провианту. В современной армии пища для солдата должна содержать

4 300 ккал.

В солдатских столовых при военных частях теперь можно не просто сытно поесть, есть возможность выбрать из 2-3 видов первых и вторых блюд. В полевых условиях опять же спасают «внуки» кухни Турчановича. А если боец отправляется в рейд, то ему на помощь опять же приходит сухпай, правда, теперь он называется индивидуальным рационом питания (ИРП). В современном наборе ИРП каждый продукт упакован в герметичную ёмкость. В него входят первое, второе, специальные витаминные таблетки и средства гигиены: влажные салфетки, жвачка и таблетки для обеззараживания воды.

Источник

Питание – краеугольный камень, на котором стоит боеспособность каждого солдата в условиях тяжелой военной жизни. Сегодня мы поговорим о питании русских солдат в годы Первой мировой войны.

Перед тем как начать рассказ о хлебе насущном, следует сделать небольшое пояснение. Первое, что нужно понимать – хронологические рамки, то есть мы не сможем рассматривать вопросы питания и снабжения наших войск после февраля 1917 года, когда общий развал государства и армии в том числе нарушил все возможные пути подвоза припасов. Второе – в отличие от армии Красной, о которой мы уже писали, Русская армия все-таки существовала в капиталистической реальности, у солдат и у офицеров были деньги, которые они могли тратить на пищу.

Итак, давайте посмотрим, как было налажено продовольственное снабжение, что ели наши бойцы и кто питался лучше: русские или немцы и австро-венгры.

Фронтовые нормы

Питание солдат Русской армии регламентировалось приказом военного министерства № 346 от 22 марта 1899 года. Небольшие изменения в документ были внесены в 1908 году – во многом по результатам Русско-японской войны. Норма мирного времени была менее калорийной, и мы станем рассматривать так называемую норму военного времени, которая была введена в 1914 году, то есть сразу с началом боевых действий.

Норма питания военного времени для русского солдата

Источник: pinterest.ru

Современные требования к питанию солдат в тяжелых, стрессовых условиях войны требуют от 4500 до 5000 ккал в день на человека. В Русской армии образца Первой мировой рядовой солдат мог рассчитывать на 4300 ккал, что в среднем даже превышало энергетическую ценность питания в РККА во время Великой Отечественной войны. Отдельно следует отметить, что питание солдат императорской армии, может, было и не столь разнообразным, но очень сытным.

Работа полевой кухни

Источник: pinterest.ru

На флоте была своя специфика, и при сохранении калорийности некоторые продукты подлежали замене. Например, хлеба давали меньше, зато для моряков были макароны, в отличие от армии с её сухим законом, у флотских сохранялась винная порция, старались давать больше витаминов, а значит, квашеной капусты или овощей. В специализированных частях – авиации, бронечастях – рацион также был богаче, но из-за их малочисленности существенно отяготить общую картину снабжения он не мог.

Что ели?

В начале ХХ века рядовому бойцу русской армии прописывался такой ежедневный рацион: 1539 граммов ржаных сухарей или 2,2 килограмма ржаного хлеба, 238 граммов крупы, 716 граммов свежего мяса (или консервы взамен этой нормы). Таким образом, строевой роте в день надо было, доставить минимум одного бычка, а в год — целое стадо в сотни голов крупного рогатого скота. Также боец получал: 20 граммов сливочного масла или сала, 17 граммов подболточной муки, 6,4 грамма чая, 20 граммов сахара, 0,7 грамма перца. Овощи солдату тоже полагались. В день – примерно 250 граммов свежих или около 20 граммов сушеных овощей (смесь сушеной капусты, моркови, свеклы, репы, лука, сельдерея и петрушки), которые шли в основном в суп.

Прием пищи на марше

Источник: pinterest.ru

Если вы обратили внимание, мы не упомянули картофель. Он еще не вошел в очень широкий обиход в России, но в ходе войны, его давали все чаще. Картофель учитывался в графе «Хлеб», часто пополам с ним. Крупы разных видов в годы войны были вытеснены рисом, которого выдавали все больше и больше, так как его было легко закупать за границей. В эту же графу входили бобовые всех видов, чаще всего – чечевица.

И за общим столом

Источник: pinterest.ru

Конечно, «на столы» солдат попадали и трофейные продукты и то, что удавалось достать или купить у населения. Это еще один важный момент: в Русской армии солдат получал так называемые приварочные и чайные деньги. На первые он мог купить что-либо из еды или приправ для котла, а вторые – мог потратить на себя: хоть на чарку, хоть на молоко, а хоть и на сладкую булку. Кстати, приказ принца А.П. Ольденбургского по Русской армии четко регламентировал, что солдат мог, а что не мог купить в тылу, на станциях или в населенном пункте. И этот же приказ даже поощрял подобную торговлю. Вот, что писали русские солдаты о прибытии к фронту:

«Высадившись, удивляешься пейзажами, знакомишься с характером жителей, – главное, что надо узнать, есть ли у них сало и продают ли они молоко».

Полевая хлебопекарня

Источник: pinterest.ru

Позиционный характер войны накладывал свои отпечатки и на рацион солдат. Чаще всего полк, долго стоявший в передней линии, буквально «объедал» все окрестности, да так, что и природа уже дать ничего не могла. Несмотря на природную смекалку и стойкость нашего солдата, болезни, а также заполненные водой с трупным ядом неубранных тел и испражнениями окопы косили людей не хуже пуль и осколков. Но и в такой ситуации наши солдаты не унывали, знали, что «голод – не тетка, пирожка не поднесет». В ожидании горячей пищи солдаты складывали в окопах печурки, где грели кипяток для чая, разогревали консервы.

Полевая кухня

Полевая кухня – самый важный объект для нашего солдата в годы Первой мировой. Например, во время «великого отступления» из Русской Польши, мосты взрывали после того, как по ним пройдет кухня, это значило, что в тылу уже точно никого нет. А у наших союзников-французов к началу войны и вовсе не было кухонь, как и централизованного питания, они были вынуждены закупать их у нас. Кстати, на Кавказском фронте тоже поначалу питались из котлов, все кухни ушли на войну с немцами и австрийцами.

Артельщик и кашевар

Источник: pinterest.ru

Пищу давали дважды в день – утром и вечером. Обычно – это была кашица, то есть густое наваристое блюдо из крупы, с покрошенным в нее мясом, овощами и специями. А второй раз давали суп – блюдо, примерно такое же по составу, только чуть жиже. Даже в Австро-Венгрии указывали, что русских пленных нужно кормить именно так, по-другому они не едят.

Раздача еды по котелкам

Источник: pinterest.ru

Варил все эти блюда кашевар, а запасал и закупал продукты для ротной полевой кухни – артельщик, весь этот процесс обычно проходил под контролем младшего офицера роты. Интересно, что и кашевара, и артельщика выбирали из роты по представлениям всех солдат – очень демократичным способом. Отвечал за питание ротный командир.

Император пробовал солдатскую еду

Источник: pinterest.ru

Если рота стояла в окопах, то кухня иногда могла и по специально подготовленным вырытым проходам дойти почти до окопа. А если возможности подъехать не было, то к ней посылали «ходоков» с ведрами и термосами. На марше же кухня, следовавшая в тылу полка, подтягивалась на большом привале после прохождения большей части пути прямо к роте. Пищу готовили 3-4 часа и прямо на ходу, а после обеда сразу закладывали ужин. Обслуживалась кухня выбранными бойцами рот батальона, поротно, со сменой рот раз в месяц, и в условиях войны так было удобнее.

А что у врагов и союзников?

Немецкий солдат в годы Первой мировой, парадоксально, но питался хуже всех. Всевозможные «эрзацы» – от кофе до сахара – были его постоянными спутниками, а хлеб часто заменяли брюквой. В Германии был голод, унесший жизни до 700 тысяч мирных жителей, и так называемые «брюквенные зимы». А массовый забой свиней как потребителей картошки и неурожай самой картошки в 1916 году и вовсе выбили снабжение немецкой армии из колеи. У австро-венгров и турок ситуация была лучше, но ненамного – сказывалась в целом отсталость транспортной сети и логистики.

Подготовка обеда

Источник: pinterest.ru

Лучше всех дела шли у французов, которые все же смогли прийти к централизованному питанию, а развитая сеть дорог (как железных, так и грунтовых) позволяла легко подвозить продукты на фронт. Что уж там говорить, если к концу войны француз получал аж по 0,7 литра вина, пива или сидра в день. Англичане питались попроще, но единственные из всех получали лимонный и апельсиновый соки, что сводило риск распространения цинги к нулю. А вот американцы имели хоть и скудный набор продуктов, зато очень калорийный – больше 5 тысяч ккал, и могли похвастать уже привычным для нас и диковинным тогда растворимым кофе.

В целом питание Русской армии в годы Первой мировой войны можно назвать весьма цивилизованным. Командование всегда пристально следило за этим вопросом, и только в начале войны в Восточной Пруссии и во время «Великого отступления» наблюдались проблемы и перебои со снабжением. К примеру, приказ командующего 3-м кавалерийским корпусом графа Ф.А. Келлера от 25 января 1916 года гласил:

Полевая кухня гусарского полка

Источник: pinterest.ru

«Ввиду уменьшения выдачи мяса, предписываю начальникам частей принять все меры, дабы это не отозвалось на качестве пищи. Требую, чтобы борщ и щи были наваристы и густы, а каша была бы достаточно сдобрена салом, и кашица к ужину не была бы жидка. Начальникам частей своевременно озаботиться заготовкой в достаточном количестве запаса продуктов».

Вывод очевиден: вплоть до февраля 1917 года линейные части Русской армии снабжались пищей удовлетворительно, а наш солдат был сыт и накормлен.

Обложка: pinterest.ru

Смотрите также:

Основа сухого пайка: история консервов

Откуда пришел спам?

Война войной, а обед по расписанию: что ел советский солдат

Жареная рысь, павлины, рейнское вино… Чем потчевали на царском пиру?

Грог, сухарь и жареная крыса: быт моряков парусного флота

Источник