Какой сахар содержится в днк

Как удивительно смотреть, насколько похожи между собой бывают родители и дети. Или же, напротив, совершенно отличны и от братьев и сестер, и от папы и мамы. Почему же так получается и от чего это зависит? Какие структуры отвечают за сохранение, закрепление, передачу и проявление признаков у потомков от родителей?

Эта роль принадлежит нуклеиновым кислотам, которые формируют хромосомы. Именно они и являются молекулами, выполняющими функции всех процессов, связанных с наследственностью и изменчивостью. Особенная прерогатива в этом принадлежит молекулам ДНК.

История открытия нуклеиновых кислот

Долгое время о таких молекулах не было известно. Однако в 1869 году ученый Мишер в результате исследований обнаружил смесь ДНК и РНК, а затем сумел установить их принадлежность к кислотам. Сделал он это на основании изучения лейкоцитов в гное.

С этих пор началось активное изучение данных соединений. Многие ученые пытались установить химический состав ДНК и РНК. Понять их природу, сущность строения и биологическую роль. Большой вклад в это дело внесли такие люди, как:

- А. Н. Белозерский.

- Томас Морган.

- К. Бриджис.

- А. Меллер.

- Г. де Фриз.

- А. Стертевант.

- Г. А. Надсон.

- А. С. Серебровский.

- Н. П. Дубинин.

- Т. С. Филиппов и другие.

В период с 1900 года по наше время была выяснена природа нуклеиновый кислот, химические основы строения ДНК, ее особенности и биологическое значение. Были сделаны открытия, позволяющие считать данную молекулу универсальной основой всего живого.

Исследования в области генетики позволили установить взаимосвязь между ДНК, геном и хромосомами, расшифровать генетический код многих живых существ. Это имело важное значение для понимания устройства живой природы, механизмов ее работы.

Также был определен химический состав хромосом. Было выяснено, что основа их – молекулы нуклеиновой кислоты, имеющей специфическое строение.

ДНК: общая характеристика

Полная расшифровка аббревиатуры названия – дезоксирибонуклеиновая кислота. Наравне с РНК данная кислота относится к ряду нуклеиновых. Свое название получила за то, что в состав ДНК входит сахар. Его название – дезоксирибоза.

Химический состав ДНК и РНК очень схож, различие как раз-таки в первую очередь в углеводе, образующем молекулу. У РНК это рибоза.

В общем виде молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты представляет собой сложную двуцепочечную макромолекулу, имеющую огромную молекулярную массу и разнообразный состав. Поэтому чаще всего графическое изображение данного соединения имеет вид двух нитей, объединенных поперечными ступенями – связями.

В 1953 году Чаргафф и его сотрудники сумели раскрыть полностью внутреннее строение и состав молекулы, что имело огромное значение для всей молекулярной биологии и науки в целом. Стало очевидным, что в состав ДНК входит сахар пятиуглеродной основы (пентоза), пуриновые и пиримидиновые основания и остатки ортофосфорной кислоты.

Это позволило не только дальше расшифровать само строение соединения, но также изучить свойства, физические и химические. Биологическая роль и значение для организма была определена как основополагающая, универсальная и специфическая для каждого существа.

Химический состав

Если характеризовать внутренний атомный и молекулярный состав молекулы нуклеиновой кислоты, то можно выделить несколько основных типов соединений:

- пентоза – дезоксирибоза (углевод моносахарид);

- органические основания – пуриновые (аденин и гуанин), пиримидиновые (цитозин и тимин);

- остатки фосфорной кислоты со свободными связями.

Это, в общем-то, все химические основы строения ДНК. Другое дело, что соединение всех этих компонентов не простое, а представляет собой сложный и уникальный процесс. Так, соединенные между собой дезоксирибоза, основания и остаток неорганической кислоты вместе формируют нуклеотид. Именно из нуклеотидных последовательностей и складывается вся структура молекулы в целом.

Уникальным является то, в какой последовательности будут располагаться органические основания друг за другом и по отношению к соседней цепочке. Нуклеотидная последовательность построена по определенным принципам, главным из которых является комплементарность (строгое соответствие пуриновых и пиримидиновых компонентов). Это позволяет каждому живому существу иметь свой генетический код, уникальный, врожденный и глубоко специфический.

Фенотипически это проявляется в виде наследования совершенно разных признаков, в том, что нет двух одинаковых людей (кроме однояйцевых близнецов), отличительных чертах внешности.

В состав ДНК входит какой сахар?

Основа любого органического вещества – это углеродная цепочка атомов. Молекула ДНК не стала исключением. Ведь в состав ДНК входит сахар, а именно он состоит из последовательности пяти атомов углерода, объединенных в циклическую структуру. Эта же молекула прерывается кислородным мостиком, входящим в общий цикл.

Химический состав сахара выражается следующей эмпирической формулой: С5Н10О4. Эта молекула – альдопентоза, включающая пять атомов углерода, закрученных в цикл. Помимо этого, один из атомов цепи вместо гидроксильной группы содержит только водород, поэтому в названии сахара появилась такая приставка, как “дезокси”, то есть без кислорода.

Химический состав сахара был открыт и исследован Фибусом Ливеном, который и раскрыл всю структуру и химическую сущность соединения в 1929 году.

Основания в составе молекулы

Органические основания, входящие в состав нуклеиновой кислоты ДНК можно разделить на две основные группы.

- Пуриновые – сложные структуры, образованные двумя углеродными циклами – пятичленным и шестичленным. К ним относятся аденин и гуанин, которые комплементарны пиримидиновым основаниям в составе дезоксирибонуклеиновой кислоты.

- Пиримидиновые – шестичленные углеродные циклы. Сюда входит тимин и цитозин.

Таким образом, получается, что в состав ДНК входит сахар и основание, соединенные между собой и скрепленные связями с радикалом фосфорной кислоты. Все вместе это и получается нуклеотид. В двуцепочечной структуре общей молекулы ДНК нуклеотиды связываются между собой согласно правилу комплементарности: аденину соответствует основание тимин, а гуанину – цитозин.

Типы связей между частицами

Основные типы связей между компонентными структурами ДНК следующие:

- водородные;

- ковалентные полярные;

- силы межмолекулярного притяжения;

- ваан-дер-вальсовы взаимодействия.

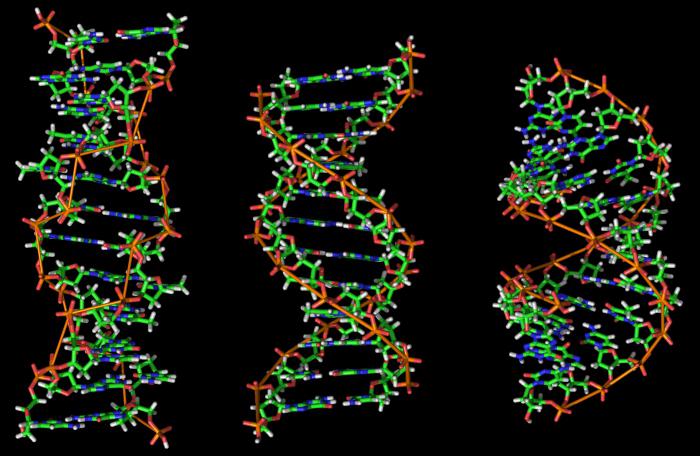

Это позволяет двуцепочечной структуре существовать в трех конформациях:

- первичной – линейной последовательности нуклеотидов;

- вторичной – спирально закрученной каждой нити и обеих около друг друга;

- третичной – сложная конформационная глобула сильно спирализованной молекулы.

Таким образом то, что в состав ДНК входит сахар, основания и остатки кислоты является основой ее строения и почвой для реализации целого ряда взаимодействий и формирования химических связей.

Значение ДНК для организмов

Можно выделить несколько самых важных пунктов:

- Молекулы рассматриваемой кислоты входят в химический состав хромосом, определяющих индивидуальность всех живых организмов.

- ДНК – основа синтеза сложных полипептидных цепей, отвечающих за кодирование и передачу наследственных признаков.

- Дезоксирибонуклеиновая кислота – основа для транскрипции, то есть первичного синтеза РНК, впоследствии белка.

Такие процессы происходят во всех организмах. Это позволяет называть данную структуру универсальной единицей всего живого.

Репликация молекулы

Данный процесс представляет собой удвоение молекулы ДНК, протекающее самопроизвольно с затратой энергии в живых организмах. Основной компонент при этом – ДНК-полимераза, фермент, катализирующий и контролирующий весь синтез.

Суть репликации в том, чтобы каждая из нитей молекулы разделилась и удвоила свои линейные последовательности. В результате процесса образуются две новые молекулы ДНК, каждая из которых содержит одну старую полипептидную цепь, а вторую совершенно новую, построенную согласно принципу комплементарности.

Значение процесса – обеспечить потомство генетической информацией в полном объеме.

Источник

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — это линейный органический полимер, мономерными звеньями которого являются нуклиатиды.

Вся информация о строении и функционировании любого живого организма содержится в закодированном виде в его генетическом материале. Основу генетического материала организма составляет дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК).

ДНК большинства организмов – это длинная двухцепочечная полимерная молекула. Последовательность мономерных звеньев (дезоксирибонуклеотидов) в одной ее цепи соответствует (комплементарна) последовательности дезоксирибонуклеотидов в другой. Принцип комплементарности обеспечивает синтез новых молекул ДНК, идентичных исходным, при их удвоении (репликации).

Участок молекулы ДНК, кодирующий определенный признак, – ген.

Гены – это индивидуальные генетические элементы, имеющие строго специфичную нуклеотидную последовательность, и кодирующие определенные признаки организма. Одни из них кодируют белки, другие — только молекулы РНК.

Информация, которая содержится в генах, кодирующих белки (структурных генах), расшифровывается в ходе двух последовательных процессов:

- синтеза РНК (транскрипции): на определенном участке ДНК как на матрице синтезируется матричная РНК (мРНК).

- синтеза белка (трансляции): В ходе согласованной работы многокомпонентной системы при участии транспортных РНК (тРНК), мРНК, ферментов и различных белковых факторов осуществляется синтез белковой молекулы.

Все эти процессы обеспечивают правильный перевод зашифрованной в ДНК генетической информации с языка нуклеотидов на язык аминокислот. Аминокислотная последовательность белковой молекулы определяет ее структуру и функции.

Строение ДНК

ДНК – это линейный органический полимер. Его мономерные звенья – нуклеотиды, которые, в свою очередь, состоят из:

- азотистого основания;

- пятиуглеродного сахара (пентозы);

- фосфатной группы (рисунок 1).

Рисунок 1 : ДНК – строение одной цепочки нуклеотидов

При этом, фосфатная группа присоединена к 5′-атому углерода моносахаридного остатка, а органическое основание — к 1′-атому.

Основания в ДНК бывают двух типов:

- Пуриновые: аденин ( А ) и гуанин (G);

- Пиримидиновые: цитозин (С) и тимин (Т);(рисунок 2),

Рисунок 2: Азотистые основания- пуриновые и пиримидиновые

Строение нуклеотидов в молекуле ДНК

В ДНК моносахарид представлен 2′-дезоксирибозой, содержащей только 1 гидроксильную группу (ОН), а в РНК — рибозой, имеющей 2 гидроксильные группы (OH).

Нуклеотиды соединены друг с другом фосфодиэфирными связями, при этом фосфатная группа 5′-углеродного атома одного нуклеотида связана с З’-ОН-группой дезоксирибозы соседнего нуклеотида (рисунок 1). На одном конце полинуклеотидной цепи находится З’-ОН-группа (З’-конец), а на другом — 5′-фосфатная группа (5′-конец).

Уровни структуры ДНК

Принято выделять 3 уровня структуры ДНК:

- первичную;

- вторичную;

- третичную.

Первичная структура ДНК – это последовательность расположения нуклеотидов в полинуклеотидной цепи ДНК.

Вторичная структура ДНК стабилизируется водородными связями между комплементарными парами оснований и представляет собой двойную спираль из двух антипараллелных цепочек, закрученных вправо вокруг одной оси.

Общий виток спирали- 3,4нм, расстояние между цепочками 2нм.

Третичная структура ДНК – суперсперализация ДНК. Двойная спираль ДНК на некоторых участках может подвергаться дальнейшей спирализации с образованием суперспирали или открытой кольцевой формы, что часто вызвано ковалентным соединением их открытых концов. Суперспиральная структура ДНК обеспечивает экономную упаковку очень длинной молекулы ДНК в хромосоме. Так, в вытянутой форме длина молекулы ДНК составляет 8 см, а в форме суперспирали укладывается в 5 нм.

Правило Чаргаффа

Правило Э. Чаргаффа – это закономерность количественного содержания азотистых оснований в молекуле ДНК:

- У ДНК молярные доли пуриновых и пиримидиновых оснований равны: А+ G = C + Т или (А + G)/(C + Т)=1.

- В ДНК количество оснований с аминогруппами (А +C) равно количеству оснований с кетогруппами (G + Т): А +C= G + Т или (А +C)/(G + Т)= 1

- Правило эквивалентности, то есть : А=Т, Г=Ц; А/Т = 1; Г/Ц=1.

- Нуклеотидный состав ДНК у организмов различных групп специфичен и характеризуется коэффициентом специфичности: (Г+Ц)/(А+Т). У высших растений и животных коэффициент специфичности меньше 1, и колеблется незначительно: от 0,54 до 0,98, у микроорганизмов он больше 1.

Модель ДНК Уотсона-Крика

Б 1953 г. Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, основываясь на данных рентгеноструктурного анализа кристаллов ДНК, пришли к выводу, что нативная ДНК состоит из двух полимерных цепей, образующих двойную спираль (рисунок 3).

Навитые одна на другую полинуклеотидные цепи удерживаются вместе водородными связями, образующимися между комплементарными основаниями противоположных цепей (рисунок 3). При этом аденин образует пару только с тимином, а гуанин — с цитозином. Пара оснований А—Т стабилизируется двумя водородными связями, а пара G—С — тремя.

Длина двухцепочечной ДНК обычно измеряется числом пар комплементарных нуклеотидов (п.н.). Для молекул ДНК, состоящих из тысяч или миллионов пар нуклеотидов, приняты единицы т.п.н. и м.п.н. соответственно. Например, ДНК хромосомы 1 человека представляет собой одну двойную спираль длиной 263 м.п.н.

Сахарофосфатный остов молекулы, который состоит из фосфатных групп и дезоксирибозных остатков, соединенных 5’—З’-фосфодиэфирными связями, образует «боковины винтовой лестницы», а пары оснований А—Т и G—С — ее ступеньки (рисунок 3).

Рисунок 3: Модель ДНК Уотсона-Крика

Цепи молекулы ДНК антипараллельны: одна из них имеет направление 3’→5′, другая 5’→3′. В соответствии с принципом комплементарности, если в одной из цепей имеется нуклеотидная последовательность 5-TAGGCAT-3′, то в комплементарной цепи в этом месте должна находиться последовательность 3′-ATCCGTA-5′. В этом случае двухцепочечная форма будет выглядеть следующим образом:

- 5′-TAGGCAT-3′

- 3-ATCCGTA-5′.

В такой записи 5′-конец верхней цепи всегда располагают слева, а 3′-конец — справа.

Носитель генетической информации должен удовлетворять двум основным требованиям: воспроизводиться (реплицироваться) с высокой точностью и детерминировать (кодировать) синтез белковых молекул.

Модель ДНК Уотсона—Крика полностью отвечает этим требованиям, так как:

- согласно принципу комплементарности каждая цепь ДНК может служить матрицей для образования новой комплементарной цепи. Следовательно, после одного раунда репликации образуются две дочерние молекулы, каждая из которых имеет такую же нуклеотидную последовательность, как исходная молекула ДНК.

- нуклеотидная последовательность структурного гена однозначно задает аминокислотную последовательность кодируемого ею белка.

Интересные факты о ДНК

- Одна молекула ДНК человека вмещает порядка 1,5 гигабайта информации. При этом, ДНК всех клеток человеческого организма занимают 60 млрд. терабайт, что сохраняются на 150-160 граммах ДНК. [2]

- Международный день ДНК отмечается 25 апреля. Именно в этот день в 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик опубликовали в журнале Nature свою статью под названием «Молекулярная структура нуклеиновых кислот», где описали двойную спираль молекулы ДНК. [3]

Источник

Много людей использует термин ДНК. Но статей, нормально описывающих, как она работает почти нет (понятных не биологам). Я уже описывал в общих чертах устройство клетки и самые основы ее энергетических процессов. Теперь перейдем к ДНК.

ДНК хранит информацию. Это знают все. Но вот как она это делает?

Начнем с того, где она в клетке хранится. Примерно 98% хранится в ядре. Остальное в митохондриях и хлоропластах (в этих ребятах протекает фотосинтез). ДНК — это огромный полимер, состоящий из мономерных звеньев. Выглядит примерно так.

Что мы тут видим? Во-первых ДНК — двухцепочечная молекула. Почему это так важно — чуть позже. Далее мы видим синие пятиугольники. Это молекулы дезоксирибозы (такой сахар, чуть меньше глюкозы. От рибозы отличается отсутствием одной OH группы, что придает стабильности молекуле ДНК, в отличие от РНК, в которой используется рибоза. Дальше, для простоты опущу приставку дезокси и буду просто говорить рибоза, да простят нас щепетильные товарищи). Маленькие кружкИ — остатки фосфорной кислоты. Ну и собственно есть азотистые основания. Всего их 5, но в ДНК в основном встречаются 4. Это Аденин, Гуанин, Тимин и Цитозин. То есть, есть рибоза с которой связано азотистое основание. Вместе они образуют так называемые нуклеозиды, которые связываются друг с другом с помощью остатков фосфорной кислоты. Таким образом мы получаем длинную цепь, состоящую из мономеров. Теперь посмотрите на увеличенную левую цепь. Видите C и G соединены тремя пунктирными линиями, а T и A двумя. Что это значит? Да, ДНК состоит из двух цепей, но что удерживает их вместе? Есть такая штука, как водородная связь. Выглядит примерно так. На атомы кислорода (O) и азота (N) формируется частичный отрицательный заряд, а на водороде (H) — положительный. Это приводит к формированию слабых связей.

Связи действительно очень слабые. Их энергия может быть в 200 раз ниже энергии ковалентных связей (образуются за счет перекрытия пары электронных облаков, например связь в молекуле CO2). Однако таких связей много. В каждой нашей клетке ДНК цепи связаны почти 16 миллиардами слабых связей, не мало, согласны?

Но вернемся к числу связей между основаниями. Цитозин и Гуанин связаны тремя связями, а Аденин и Тимин — двумя. Это приводит к тому, что Г и Ц связанны куда прочнее, чем А и Т. Некоторым организмам нужна особая стабильность связей ДНК, например живущим при высоких температурах. При нагревании ДНК содержащая больше ГЦ пар более стабильна. Так что хочешь жить в гейзере — имей много ГЦ пар. Хотя последние исследования говорят, что явной связи между GC составом (% ГЦ пар от всех пар) и температурой обитания нет. Стоит сказать, что варьирует он сильно. Так у Candidatus Carsonella ruddii PV (внутриклеточный эндосимбионт) он примерно 16%, у нас с вами почти 41%, а у Anaeromyxobacter K (бактерия вполне себе средних размеров) достигает 75%.

Тут вы можете видеть связь GC состава с размером генома бактерий. Mb — миллион пар нуклеотидов. Показатель довольно вариативный. Его, кстати, часто юзают как фичу при обучении различного рода классификаторов. Сам недавно писал классификатор для распознания патогенов на основе сырых данных секвенирования и оказалось, что GC состав даже по одному риду вполне себе можно использовать.

Пока не забыл. Почему важно, что ДНК двухцепочечная? На основе одной цепи можно восстановить другую. Если в одной цепи поврежден кусок напротив последовательности Аденин-Аденин-Цитозин, то мы точно знаем, что до повреждения там был Тимин-Тимин-Гуанин. Таким образом наличие второй цепи позволяет надежней хранить информацию.

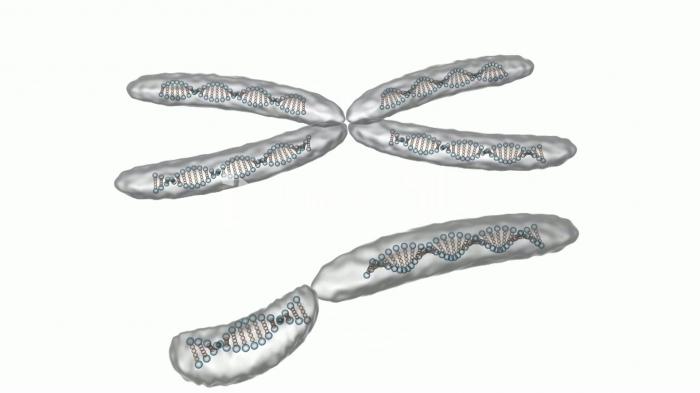

Круто! Теперь вернемся к самой молекуле ДНК. Это цепочка из 4х типов звеньев. Однако насколько длинная? У Candidatus Carsonella ruddii PV уже упомянутого выше всего 160 000 нуклеотидов. У нас с вами 3.2 миллиарда (в гаплоидной клетке, то есть с одним набором хромосом. У большинства наших клеток их два). Кажется много, да? На самом деле нет. У одноклеточной амебы (Amoeba dubia) он примерно 670 миллиардов пар нуклеотидов. Кажется что это бесконечно длинная цепочка, поэтому давайте переведем размер в любимые нам метры. Если все наши хромосомы (их 46, не забываем; 23 по две копии на каждую) развернуть и вытянуть в одну линию, получится примерно 2х метровая цепочка. ДНК одной амебы хватит, чтоб опоясать футбольный стадион. Но к чему я веду? Ядро, в котором ДНК хранится не очень большое. У нас оно в среднем диаметром в 6 мкм. Не очень то много, если хочешь свернуть 2х метровую нить, пусть и очень тонкую. Причем нужно не просто запихать нить в ядро. Нужно свернуть таким образом, чтобы в любой момент можно было обеспечить доступ к любому ее участку. Задача сложная. И с ней успешно справляются специализированные белки. Они создают ряд спиралей и петель, которые обеспечивают все более и более высокие уровни упаковки и не до допускают спутывания ДНК в гордиев узел. Давайте поговорим о том, как она упаковывается.

Сразу скажу, упаковывается она очень по разному. Но если откинуть экзотику, то остается два способа. Первый характерен для бактерий, второй для эукариот (или иначе ядерных).

Упаковка ДНК у бактерий

Начнем с братьев наших меньших. Бактерии сами по себе обладают не очень большим геномом, в среднем от 1 до 5 миллионов пар нуклеотидов. Наиболее характерное их отличия от нас в том, что у них нет ядра и ДНК плавает в клетке. Не совсем плавает, оно частично прикреплено к клеточной мембране и тоже свернуто, но не так сильно как у нас.

Второе. Бактериальная ДНК чаще всего кольцевая. Так ее проще копировать (нет концов, которые могут потеряться при копировании и не нужно придумывать механизмы сохранения концов). Обычно такое кольцо одно, но у некоторых бактерий их может быть 2 или 3. Есть еще кольца поменьше (от пары тысяч до пары сотен тысяч остатков).Имя им плазмиды, и это вообще отдельная история.

Вернемся к упаковке ДНК. ДНК упаковывают белки-гистоны (есть еще гистоноподобные белки). ДНК это дезоксирибонуклеиновая кислота. Кислота. Это значит что она отрицательно заряжена (за счет остатков фосфорной кислоты). Поэтому белки, связывающие ее положительно заряжены. Таким образом они могут связываются с ДНК. ДНК бактерий вместе с белками ее упаковывающими формируют нуклеоид, при этом на долю ДНК приходится 80% от его массы. Выглядит это примерно так. То есть кольцевая ДНК делится на домены по 40 тысяч пар нуклеотидов. Затем происходит скручивание. Внутри доменов тоже происходит скручивания, но его степень в разных доменах отличается. В среднем степень упаковки бактериальной ДНК варьирует от сотни до тысячи раз.

Есть еще прикольное видео.

Упаковка ДНК у эукариот

Тут все куда интересней. Наше ДНК хорошо упакована и спрятана внутри ядра. И она куда эффективней упакована, нежели у бактерий. Во время митоза (деление клетки) размер 22й хромосомы составляет 2 мкм. Если ее распутать и вытянуть, она будет уже 1,5 см. Что соответствует степени упаковки в 10 000 раз. Это около максимальная степень упаковки нашей ДНК. Во время деления нужно максимально упаковать ДНК, что бы эффективно разделить ее между дочерними клетками. В обыденной жизни степень компактизации составляет примерно 500 раз. Со слишком упакованной ДНК сложно считывать информацию.

Есть несколько уровней упаковки ДНК эукариот

Первый — нуклеосомный уровень. 8 белков-гистонов формируют частицу на которую наматывается ДНК. Затем еще один белок ее фиксирует. Выглядит примерно так.

Получаются своего рода бусы. Плотность упаковки благодаря этому возрастает в 7-10 раз. Далее нуклеосомы упаковываются в фибрилы. Немного похоже на солениод. Тут суммарная степень упаковки может достигать 60 раз.

Следующий этап компактизации ДНК связан с образованием петлеобразных структур, которые называются хромомерами. Фибрила разбита на участки по 10 — 80 тысяч пар азотистых оснований. В местах разбивки находятся глобулы негистоновых белков. ДНК — связывающие белки узнают глобулы негистоновых белков и сближают их. Образуется устье петли. Средняя длина петли включает примерно 50 тысяч оснований. Эту структуру называют интерфазной хромонемой. И именно в ней наше ДНК находится большую часть времени. Уровень упаковки здесь достигает 500-1500 раз.

При необходимости клетка может еще больше компактизировать генетический материал. Идет образование более крупных петель из хромомерной фибриллы. Эти петли в свою очередь образуют новые петли (петли в петли… и это не вязание). Которые в конечном счете формируют хромосому.

В целом процесс упаковки можно описать примерно так.

В итоге из нитей ДНК мы получаем, при делении, суперскрученные структуры, которые можно увидеть под микроскопом. Их мы и зовем хромосомами.

Собственно вещество хромосом зовется хроматином. И степень его упаковки отличается в зависимости от участка хромосомы. Есть эухроматин и гетерохроматин. Эухроматин это довольно расплетенная область хроматина, в ней ДНК находится на хромомерном уровне (упаковка в 500 — 1000 раз). Здесь происходит активное считывание информации. Например, если сейчас клетка активно синтезирует белок А, то область ДНК, его кодирующая будет в состоянии эухроматина, что бы ферменты, «читающие» ДНК могли до нее добраться. Гетерохроматин же содержит ту часть ДНК, которая клетке не особо нужна сейчас. То есть ДНК максимально плотно упакована, дабы не путаться под ногами. В зависимости от потребностей клетки одни области хроматина могут частично расплетаться, в то время как другие — сплетаться. Таким образом еще и осуществляется регуляция (очень грубое приближение), ведь к скрученной области не добраться, и значит ее не прочитать.

Собственно пока это все. Мы обсудили как хранится носитель информации. Сделаем небольшую паузу и через пару дней поговорим о самом кодировании информации.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

Источник