На каком свойстве проводников основано действие термометра сопротивления

Методы термометрии основаны на измерении различных физических величин, которые имеют сильную зависимость от температуры. К одним из них относится изменение электрического сопротивления в материалах.

Это один из самых эффективных и простых методов измерения, который позволяет получить точность измерения вплоть до десятитысячных значений градуса. В качестве рабочего вещества используются чистые металлы, сопротивление которых изменяется пропорционально изменению температуры.

Принцип действия

Термометр сопротивления относится к вторичным датчикам температуры и требует проведения тщательной калибровки.

Для этого используют несколько реперных точек, температура которых известна и имеет высокую точность. Это могут быть, например, температура замерзания или кипения воды, жидкого азота, гелия или водорода, а также точки начала фазовых переходов в чистых металлах.

В каждой реперной точке измеряют сопротивление, а затем по полученным данным строят временную зависимость от сопротивления.

Термометр при этом должен приобрести температуру измеряемой среды, о чём свидетельствует достижение постоянного значения измеряемой величины.

Скорость выхода на линейную зависимость определяется временем релаксации датчика. Чем быстрее он реагирует на изменения внешней среды, тем он качественнее и в зависимости от предъявляемых требований может быть применён для конкретных условий измерений.

Данные для каждой реперной точки после выхода на линейную зависимость усредняются, а затем строится градуировочная кривая, которая и является основной характеристикой конкретного термометра, а также его способности измерять температуру.

Места с линейной зависимостью относятся к рабочим зонам термометра, а остальные зоны оказываются непригодными для измерений, так как несут большую погрешность из-за нелинейности.

Обычно рабочая зона термометров сопротивления оказывается достаточно узкой, при сравнении с другими типами датчиков. Это существенно сужает область применения таких термометров.

На качество измерения оказывают влияние не только примеси в материалах, но и дефекты. За счёт создания неоднородной структуры изменяется сопротивление, а также скорость выхода на стационарное значение для конкретной температуры.

Поэтому при изготовлении термометров важным параметром является создание высокочистых материалов или соединений.

Чтобы правильно измерять температуру необходимо обеспечивать надёжный тепловой контакт с объектом. Размеры датчика сопротивления должны быть минимально необходимыми, так как массивность повысит время измерений и не позволит зафиксировать быстроизменяющиеся процессы.

Виды термометров сопротивления

Металлический.

Предназначен для измерений в широком интервале температур в зависимости от применяемого типа металла. Обычно он составляет от значений выше температуры кипения воды до -2600С.Конструктивное его исполнение может быть различным в зависимости от условий измеряемой среды. Чаще всего он представляет собой тонкую проволоку с диаметром до 0.1 мм, которая надёжно закреплена в изолирующем корпусе. Длина проволоки выбирается из расчёта необходимой величины сопротивления.

Полупроводниковый.

Обладает высокой точностью измерения, стабильностью и чувствительностью. Способен регистрировать быстропротекающие процессы. Для измерений не требуется пропускание больших измерительных токов, что способствует проведению низкотемпературных измерений. Конструктивно представляет собой чувствительный полупроводниковый элемент, размещённый в герметичном медном корпусе. Обеспечивает работоспособность вплоть до -2720С.

Угольный.

Имеет характеристики, сходные с полупроводниковым типом термометров сопротивления. Их получают путём спекания мелких частиц угля при высоких давлениях промышленным способом. Это делает их наиболее доступными и дешевыми, так как технология изготовления достаточно проста. Однако они обладают низкой стабильностью. Поэтому для проведения точных измерений температуры ихнужно калибровать либо проводить плановые проверки стабильности. Другой проблемой является установление температурного равновесия в самом термометре.

Сверхпроводящий.

Используется для низкотемпературной термометрии и основан на резком изменении сопротивления в металлах при сверхпроводящем переходе. В состав температурных датчиков к чистым металлам добавляют некоторые сорта фосфористой бронзы. Они позволяют расширить переход из нормального состояния в сверхпроводящее, увеличивая при этом точность измерений. Применяется для измерений температур от -2650С до – 2720С. Термометры обладают высокой стабильностью и точностью, поэтому их используют для калибровки других датчиков при температурах сверхпроводящего перехода.

Заключение

Термометры сопротивления являются весьма надёжными датчиками температуры, которые по своим характеристикам и различным конструктивным исполнениям существенно превосходят другие их типы.

Поэтому их подобрать под конкретные условия измерений достаточно просто. Однако они требуют тщательной калибровки, без которых их использование становится невозможным.

Пишите комментарии,дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта Электронщик, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

Источник

Термометрия относится к наиболее простым и эффективным методам измерений. Она основана на том, что физические свойства материала меняются в зависимости от температуры. В частности, измеряя сопротивление металла, сплава или полупроводникового элемента, можно определить его температуру с высокой степенью точности. Датчики такого типа называются термоэлектрическими или термосопротивлениями. Предлагаем рассмотреть различные виды этих устройств, их принцип работы, конструкции и особенности.

Виды термодатчиков

Наиболее распространенными считаются следующие типы термометров сопротивления (далее ТС):

- Полупроводниковые датчики. Отличительные особенности этих приборов заключается в высокой точности и стабильной чувствительности, а также в возможности измерения быстротечных процессов. Благодаря низкому измерительному току имеется возможность работы со сверхнизкими температурами (до -270°С). Пример конструкции полупроводникового ТС.

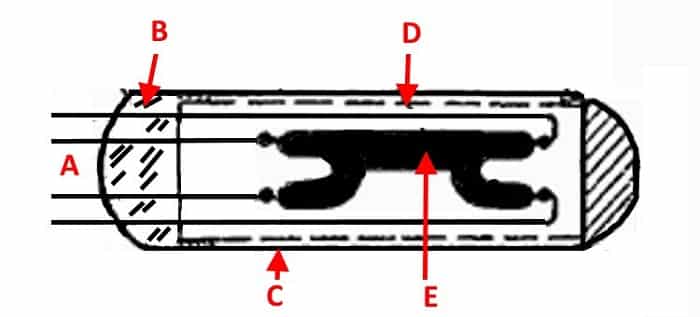

Конструкция термистора

Конструкция термистора

Обозначения:

- А – Выводы измерителя.

- В – Стеклянная пробка, закрывающая защитную гильзу.

- С – Защитная гильза, наполненная гелием.

- D – Электроизоляционная пленка, покрывающая внутреннюю часть гильзы.

- E – Полупроводниковый чувствительный элемент (далее ЧЭ), в приведенном примере это германий, легированный сурьмой.

- Металлические датчики. У таких измерителей в качестве ЧЭ выступает проволочный или пленочный резистор, помещенный в керамический или металлический корпус. Металл, используемый для изготовления чувствительного элемента, должен быть технологичен и устойчив к окислению, а также обладать достаточным температурным коэффициентом. Таким критериям практически идеально отвечает платина. Там, где не столь высокие требования к измерениям, может использоваться никель или медь. В качестве примера можно привести термодатчики: PT1000, PT500, ТСП 100 П, ТСП pt100, ТСП 50П, ТСМ 296, ТСМ 045, ТС 125, Jumbo, ДТС Овен и т.д.

Расшифровка аббревиатур

Чтобы не возникало вопросов, что такое ТСМ, приведем расшифровку этой и других аббревиатур:

- ТСМ это термометр сопротивления (ТС), в чувствительном элементе (ЧЭ) которого используется медная проволока (М).

- ТСП, в применяется платиновый (проволока из платины) ЧЭ.

- КТС б – обозначение комплекта из нескольких платиновых ТС., позволяющих провести многозонные измерения, как правило, монтаж таких устройств производится на вход и выход системы отопления, чтобы установить разность температур.

- ТПТ – технический (Т) платиновый термометр (ПТ).

- КТПТР – комплект из ТПТ приборов, буква «Р» в конце указывает, что может производиться не только измерение разницы температур между различными датчиками.

- ТСПН – «Н» в конце ТСП, обозначает, что датчик низкотемпературный.

- НСХ – под данным сокращением подразумевается «номинальная статическая характеристика», соответствующая стандартной функции «температура-сопротивление». Достаточно посмотреть таблицу НСХ для pt100 или любого другого датчика (например, pt1000, rtd, ntc и т.д.), чтобы иметь представление о его характеристиках.

- ЭТС – эталонные приборы, служащие для калибровки датчиков.

Чем отличается термосопротивление от термопары?

Схема термопары, ее конструкция, а также принцип работы существенно отличается от термометра сопротивления, расскажем об этом простыми словами. У устройства pt100, а также других датчиков, принцип действия основан на сопоставимости между изменением температуры металла и его сопротивлением.

Принцип термопары построен на различных свойствах двух металлов собранных в единую биметаллическую конструкцию. Устройство, подключение, назначение термопары, а также описание погрешности этих приборов будет рассмотрено в отдельной статье.

Сейчас достаточно понимать, что термопара и ТСП, например pt100, это совершенно разные приборы, отличающиеся принципом работы.

Платиновые измерители температуры

Учитывая распространенность металлических датчиков, имеет смысл привести краткое описание этих устройств, чтобы наглядно показать сравнительные характеристики различных видов, особенности, а также описать сферу применения.

В соответствии с нормами ГОСТ 6651 2009 и МЭК 60751, у рабочих приборов данного типа значение температурного коэффициента должно быть 0,00385°С-1, эталонных – 0,03925°С-1. Диапазон измеряемой температуры: от-196,0°С до 600,0°С. К несомненным достоинствам следует отнести высокий коэффициент точности, близкую к линей характеристику «Температура-сопротивление», стабильные параметры. Недостаток – наличие драгметаллов увеличивает стоимость конструкции. Необходимо заметить, что современные технологии позволяют минимизировать содержание этого металла, что делает возможным снижение стоимости продукции.

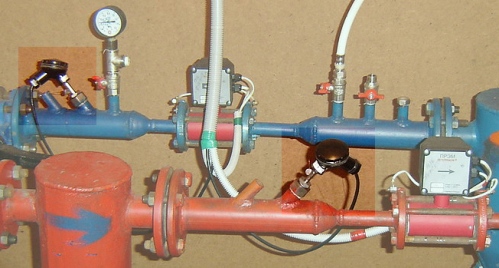

Основная область применения – контроль температуры различных технологических процессов. Например, такой прибор может быть установлен в трубопроводе, в котором плотность рабочей среды сильно зависит от температуры. В этом случае показания вихревой расходометра корректируются информацией о температуре рабочей среды.

Датчик термопреобразователь ТСП 5071 производства Элемер

Датчик термопреобразователь ТСП 5071 производства Элемер

Никелевые термометры сопротивления

Температурный коэффициент (далее ТК) у данного типа измерительных устройств самый высокий — 0,00617°С-1. Диапазон измеряемых температур также существенно уже, чем у платиновых ЧЭ (от -60,0°С до 180,0°С). Основное достоинство данных приборов – высокий уровень выходного сигнала. В процессе эксплуатации следует учитывать особенность, связанную с приближением температуры нагрева к точке Кюри (352,0°С), вызывающую существенное изменение параметров ввиду непредсказуемого гистерезиса.

Данные устройства практически не используются, поскольку в большинстве случаев их можно заменить приборами с медными чувствительными элементами, которые существенно дешевле и технологичнее (проще в производстве).

Медные датчики (ТСМ)

ТК медных измерительных приборов – 0,00428°С-1, диапазон измеряемых температур немного уже, чем у никелевых аналогов (от -50,0°С до 150°С). К несомненным преимуществам медных измерителей следует отнести их относительно невысокую стоимость и наиболее близкую к линейной характеристику «температура-сопротивление». Но, узкий диапазон измеряемых температур и низкие параметры удельного сопротивления существенно ограничивают сферу применения термопреобразователей ТСМ.

Внешний вид термопреобразователя ТСМ 1088 1

Внешний вид термопреобразователя ТСМ 1088 1

Но, тем не менее, медные датчики рано списывать, есть немало примеров удачных реализаций, например, ТХА Метран 2700, который предназначен как для различных видов промышленности, но также удачно используется в ЖКХ.

Учитывая, что платиновые терморезисторы наиболее востребованы, рассмотрим варианты их конструктивного исполнения.

Типовые конструкции платиновых термосопротивлений

Наиболее распространение получило исполнение ЧЭ в ПТС, называемое «свободной от напряжения спиралью», у зарубежных изготовителей оно проходит под термином «Strain free». Упрощенный вариант такой конструкции представлен ниже.

Конструктивное исполнение «Strain free»

Конструктивное исполнение «Strain free»

Обозначения:

- А – Выводы термоэлектрического элемента.

- В – Защитный корпус.

- С – Спираль из платиновой проволоки.

- D – Мелкодисперсный наполнитель.

- E – Глазурь, герметизирующая ЧЭ.

Как видно из рисунка, четыре спирали из платиновой проволоки, размещают в специальных каналах, которые потом заполняются мелкодисперсным наполнителем. В роли последнего выступает очищенный от примесей оксид алюминия (Al2O3). Наполнитель обеспечивает изоляцию между витками проволоки, а также играет роль амортизатора при вибрациях или когда происходит ее расширение, вследствие нагрева. Для герметизации отверстий в защитном корпусе применяется специальная глазурь.

На практике встречается много вариаций типового исполнения, различия могут быть в дизайне, герметизирующем материале и размерах основных компонентов.

Исполнение Hollow Annulus.

Данный вид конструкции относительно новый, она разрабатывалась для использования в атомной индустрии, а также на объектах особой важности. В других сферах датчики данного типа практически не применяются, основная причина этого высокая стоимость изделий. Отличительные особенности высокая надежность и стабильные характеристики. Приведем пример такой конструкции.

Пример исполнения «Hollow Annulus»

Пример исполнения «Hollow Annulus»

Обозначения:

- А – Выводы с ЧЭ.

- В – Изоляция выводов ЧЭ.

- С – Изолирующий мелкодисперсный наполнитель.

- D – Защитный корпус датчика.

- E – Проволока из платины.

- F – Металлическая трубка.

ЧЭ данной конструкции представляет собой металлическую трубку (полый цилиндр), покрытый слоем изоляции, сверху которой наматывается платиновая проволока. В качестве материала цилиндра используется сплав с температурным коэффициентом близким к платине. Изоляционное покрытие (Al2O3) наносится горячим напылением. Собранный ЧЭ помещается с защитный корпус, после чего его герметизируют.

Для данной конструкции характерна низкая инерционность, она может быть в диапазоне от 350,0 миллисекунд до 11,0 секунд, в зависимости от того используется погружаемый или монтированный ЧЭ.

Пленочное исполнение (Thin film).

Основное отличие от предыдущих видов заключается в том, что платина тонким слоем (толщиной в несколько микрон) напыляется на керамическое или пластиковое основание. На напыление наносится стеклянное, эпоксидное или пластиковое защитное покрытие.

Миниатюрный пленочный датчик

Миниатюрный пленочный датчик

Это наиболее распространенный тип конструкции, основные достоинства которой заключаются в невысокой стоимости и небольших габаритах. Помимо этого пленочные датчики обладают низкой инерционностью и относительно высоким внутренним сопротивлением. Последнее практически полностью нивелирует воздействие сопротивления выводов на показания прибора (таблицы термосопротивлений можно найти в сети).

Что касается стабильности, то она уступает проволочным датчикам, но следует учитывать, что пленочная технология усовершенствуется год от года, и прогресс довольно ощутим.

Стеклянная изоляция спирали.

В некоторых дорогих ТС платиновую проволоку покрывают стеклянной изоляцией. Такое исполнение обеспечивает полную герметизацию ЧЭ и увеличивает влагостойкость, но сужает диапазон измеряемой температуры.

Класс допуска

Согласно действующим нормам допускается определенное отклонение от линейной характеристики «температура-сопротивление». Ниже представлена таблица соответствия класса точности.

Таблица 1. Классы допуска.

| Класс точности | Нормы допуска °C |t | | Диапазон измерения температуры | |||

| Платиновые датчики | Медные | Никелевые | |||

| Проволочные | Пленочные | ||||

| AA | ±0,10+0,0017 | -50°C …250°C | -50°C …150°C | x | x |

| A | ±0,15+0,002 | -100°C …450°C | -30°C …300°C | -50°C …120°C | x |

| B | ±0,30+0,005 | -196°C …660°C | -50°C …500°C | -50°C …200°C | х |

| С | ±0,60+0,01 | -196°C …660°C | -50°C …600°C | -180°C …200°C | -60°C …180°C |

Приведенная в таблице погрешность отвечает текущим нормам.

Схемы включения ТСМ/ТСП

Существует три варианта подключения:

- 2-х проводное (см. А на рис. 7), этот наиболее простой способ используется в тех случаях, когда точность результатов не критична. Дополнительную погрешность создает номинальное сопротивление проводников, которыми подключается датчик. Обратим внимание, что для классов точности A и AA данная схема включения неприемлема.

Рисунок 7. Двухпроводная, трехпроводная и четырехпроводная схема включения термометра сопротивления

Рисунок 7. Двухпроводная, трехпроводная и четырехпроводная схема включения термометра сопротивления - 3-х проводное (В). Такой вариант обладает более высокой точностью, чем 2-х проводная схема вариант подключения. Это происходит за счет того, что появляется возможность измерить сопротивление монтажных проводов, чтобы учесть их воздействие.

- 4-х проводное. Этот вариант позволяет полностью исключить воздействие сопротивления монтажных проводов на результаты измерений.

В измерительных приборах ТС, как правило, включен по мостовой схеме.

Пример подключения по мостовой схеме вторичного прибора (pt100) для измерения температуры воздуха

Пример подключения по мостовой схеме вторичного прибора (pt100) для измерения температуры воздуха

Обратим внимание, что под rл.с. в электрической схеме подразумевается сопротивление линий связи, то есть проводов, которыми подключен датчик.

Обслуживание

Информация о ТО температурного датчика указана в паспорте прибора или инструкции эксплуатации, там же приводится типовые неисправности и способы их ремонта, рекомендуемая длина кабеля для подключения, а также друга полезная информация.

Термометры сопротивления не требуют специального ТО, в задачу обслуживающего персонала входит:

- Проверка условий, в которых эксплуатируется датчик.

- Внешний осмотр на предмет целостности конструкции и кабельных соединений, проверка хода подвижного штуцера (если таковой имеется).

- Помимо этого проверяется наличие пломб.

- Проверяется заземление.

Такой осмотр должен проводиться с периодичностью один раз в месяц или чаще.

Помимо этого должна проводиться поверка приборов, с использованием эталонного датчика, например, ЭТС 100.

Платиновый эталонный ПТС (датчик ЭТС 100)

Платиновый эталонный ПТС (датчик ЭТС 100)

Для градуировки датчиков используются специальные таблицы, в качестве примера приведена одна из них для термосопротивления pt100. Саму методику калибровки мы приводить не будем, ее описание несложно найти в сети.

Градуировочная таблица для терморезистора pt100 (фрагмент, без указания пределов градуировки измерений)

Градуировочная таблица для терморезистора pt100 (фрагмент, без указания пределов градуировки измерений)

Что касается методики поверки эталонных платиновых датчиков, то она должна производиться на специальных реперных точках.

Источник

Îäèí èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ â ïðîìûøëåííîñòè òèïîâ òåðìîìåòðîâ òåðìîìåòð ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïåðâè÷íûé ïðåîáðàçîâàòåëü, äëÿ ïîëó÷åíèÿ òî÷íîãî çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðû îò êîòîðîãî íåîáõîäèì äîïîëíèòåëüíûé, íîðìèðóþùèé ïðåîáðàçîâàòåëü èëè ïðîìûøëåííûé ÏËÊ – ïðîãðàììèðóåìûé ëîãè÷åñêèé êîíòðîëëåð.

Òåðìîìåòð ñîïðîòèâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîíñòðóêöèþ, â êîòîðîé ïðîâîëîêà èç ïëàòèíû èëè ìåäè íàìîòàíà íà ñïåöèàëüíûé äèýëåêòðè÷åñêèé êàðêàñ, ðàçìåùåííûé âíóòðè ãåðìåòè÷íîãî çàùèòíîãî êîðïóñà, óäîáíîãî ïî ôîðìå äëÿ ìîíòàæà.

Ðàáîòà òåðìîìåòðà ñîïðîòèâëåíèÿ îñíîâàíà íà ÿâëåíèè èçìåíåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ïðîâîäíèêà â çàâèñèìîñòè îò åãî òåìïåðàòóðû (îò òåìïåðàòóðû èññëåäóåìîãî òåðìîìåòðîì îáúåêòà). Çàâèñèìîñòü ñîïðîòèâëåíèÿ ïðîâîëîêè îò òåìïåðàòóðû â îáùåì âèäå âûãëÿäèò òàê: Rt=R0(1+at), ãäå R0 ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîëîêè ïðè 0°C, Rt ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîëîêè ïðè t°C, à òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ òåðìî÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà.

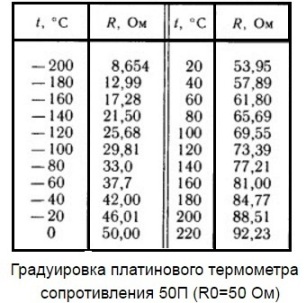

ïðîöåññå èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû, òåïëîâûå êîëåáàíèÿ êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè ìåòàëëà èçìåíÿþò ñâîþ àìïëèòóäó, ñîîòâåòñòâåííî èçìåíÿåòñÿ è ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå äàò÷èêà. ×åì âûøå òåìïåðàòóðà òåì ñèëüíåå êîëåáëåòñÿ êðèñòàëëè÷åñêàÿ ðåøåòêà òåì âûøå îêàçûâàåòñÿ òåêóùåå ñîïðîòèâëåíèå.  ïðèâåäåííîé âûøå òàáëèöå ïðåäñòàâëåíû òèïè÷íûå õàðàêòåðèñòèêè äâóõ ïîïóëÿðíûõ òåðìîìåòðîâ ñîïðîòèâëåíèÿ.

Æàðîïðî÷íûé êîðïóñ äàò÷èêà ïðèçâàí çàùèòèòü åãî îò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé â ïðîöåññå èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû òîãî èëè èíîãî îáúåêòà.

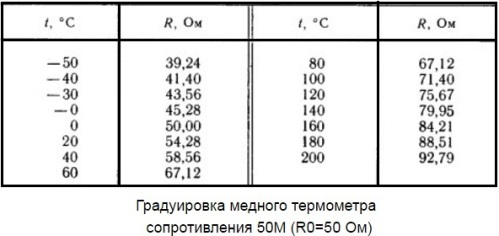

Íà ðèñóíêå: 1 – ÷óâñòâèòåëüíûé ýëåìåíò èç ïëàòèíîâîé èëè ìåäíîé ïðîâîëîêè, â ôîðìå ñïèðàëè, ðàñïîëîæåííûé íà êåðàìè÷åñêîì ñòåðæíå; 2 – ïîðèñòûé êåðàìè÷åñêèé öèëèíäð; 3 – êåðàìè÷åñêèé ïîðîøîê; 4 – çàùèòíàÿ íàðóæíàÿ òðóáêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè; 5 – òîêîïåðåäàþùèå âûâîäû; 6 – íàðóæíàÿ çàùèòíàÿ òðóáêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè; 7 – ãîëîâêà òåðìîìåòðà ñî ñúåìíîé êðûøêîé; 8 – êëåììû äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ âûâîäíîãî ïðîâîäà; 9 – ïðîâîä ê ôèêñèðóþùåìó ïðèáîðó; 10 – âòóëêà ñ ðåçüáîé äëÿ óñòàíîâêè â òðóáîïðîâîä, èìåþùèé ïàòðóáêè ñ âíóòðåííåé ðåçüáîé.

Åñëè ïîòðåáèòåëü òî÷íî îïðåäåëèëñÿ, äëÿ êàêèõ öåëåé íåîáõîäèì òåðìîäàò÷èê, è âûáðàë èìåííî òåðìîìåòð ñîïðîòèâëåíèÿ (òåðìîïðåîáðàçîâàòåëü ñîïðîòèâëåíèÿ), çíà÷èò âàæíåéøèìè êðèòåðèÿìè äëÿ ðåøåíèÿ ïðåäñòîÿùåé çàäà÷è ÿâèëèñü: âûñîêàÿ òî÷íîñòü (ïîðÿäêà 0,1°Ñ), ñòàáèëüíîñòü ïàðàìåòðîâ, ïî÷òè ëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü ñîïðîòèâëåíèÿ îò òåìïåðàòóðû îáúåêòà, âçàèìîçàìåíÿåìîñòü òåðìîìåòðîâ.

Âèäû è êîíñòðóêöèè

Èòàê, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, èç êàêîãî ìàòåðèàëà âûïîëíåí ÷óâñòâèòåëüíûé ýëåìåíò òåðìîìåòðà ñîïðîòèâëåíèÿ, ýòè ïðèáîðû ìîæíî ñòðîãî ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû: ìåäíûå òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè è ïëàòèíîâûå òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè. Äàò÷èêè, âñþäó ïðèìåíÿåìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèè è áëèæàéøèõ åå ñîñåäåé, ìàðêèðóþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ìåäíûå 50Ì è 100Ì, ïëàòèíîâûå – 50Ï, 100Ï, Pt100, Pt500, Pt1000.

Íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûå òåðìîìåòðû Pt1000 è Pt100 èçãîòàâëèâàþò ïóòåì íàïûëåíèÿ òîí÷àéøåãî ñëîÿ ïëàòèíû íà êåðàìè÷åñêóþ îñíîâó-ïîäëîæêó. Òåõíîëîãè÷åñêè äîñòèãàåòñÿ íàïûëåíèå ìàëîãî êîëè÷åñòâà ïëàòèíû (îêîëî 1 ìã) íà ÷óâñòâèòåëüíûé ýëåìåíò, äàþùåå ýëåìåíòó íåáîëüøîé ðàçìåð.

Ñâîéñòâà ïëàòèíû ïðè ýòîì ñîõðàíÿþòñÿ: ëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü ñîïðîòèâëåíèÿ îò òåìïåðàòóðû, óñòîé÷èâîñòü ê âûñîêèì òåìïåðàòóðàì, òåðìîñòàáèëüíîñòü. Ïî ýòîé ïðè÷èíå íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå ïëàòèíîâûå ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ýòî èìåííî Pt100 è Pt1000. Ìåäíûå ýëåìåíòû 50Ì è 100Ì èçãîòàâëèâàþòñÿ ïóòåì ðó÷íîé íàìîòêè òîíêîé ìåäíîé ïðîâîëîêè, à ïëàòèíîâûå 50Ï è 100Ï ïóòåì íàìîòêè ïðîâîëîêè ïëàòèíîâîé.

Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ

Ïðåæäå ÷åì ìîíòèðîâàòü òåðìîìåòð, íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî åãî òèï âûáðàí ïðàâèëüíî, ÷òî ãðàäóèðîâî÷íàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîîòâåòñòâóåò ïîñòàâëåííîé çàäà÷å, ÷òî ìîíòàæíàÿ äëèíà ðàáî÷åãî ýëåìåíòà ïîäõîäèò, è îñòàëüíûå îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè ïîçâîëÿþò ïðîèçâåñòè óñòàíîâêó íà äàííîå ìåñòî, äëÿ äàííûõ âíåøíèõ óñëîâèé.

Äàò÷èê ïðîâåðÿþò íà îòñóòñòâèå âíåøíèõ ïîâðåæäåíèé, îñìàòðèâàþò åãî êîðïóñ, ïðîâåðÿþò öåëîñòíîñòü îáìîòêè äàò÷èêà, à òàêæå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè.

Íåêîòîðûå ôàêòîðû ìîãóò íåãàòèâíî îòðàçèòüñÿ íà òî÷íîñòè èçìåðåíèé. Åñëè äàò÷èê óñòàíîâëåí â íå òî ìåñòî, ìîíòàæíàÿ äëèíà íå ñîîòâåòñòâóåò ðàáî÷èì óñëîâèÿì, ïëîõîå óïëîòíåíèå, íàðóøåíèå òåïëîèçîëÿöèè òðóáîïðîâîäà èëè èíîãî îáîðóäîâàíèÿ âñå ýòî âûçîâåò ïîãðåøíîñòü ïðè èçìåðåíèè òåìïåðàòóðû.

Ñëåäóåò ïðîâåðèòü âñå êîíòàêòû, âåäü åñëè ýëåêòðè÷åñêèé êîíòàêò â ñîåäèíåíèÿõ ïðèáîðà è äàò÷èêà ïëîõîé, òî ýòî ÷ðåâàòî ïîãðåøíîñòüþ. Íå ïîïàäàåò ëè âëàãà èëè êîíäåíñàò íà îáìîòêó òåðìîìåòðà, íåò ëè çàìûêàíèÿ âèòêîâ, ïðàâèëüíî ëè âûïîëíåíà ñõåìà ñîåäèíåíèÿ (îòñóòñòâèå êîìïåíñàöèîííîãî ïðîâîäà, îòñóòñòâèå ïîäãîíêè ñîïðîòèâëåíèÿ ëèíèè), ñîîòâåòñòâóåò ëè ãðàäóèðîâêà èçìåðèòåëüíîãî ïðèáîðà ãðàäóèðîâêå äàò÷èêà? Ýòî âàæíûå ìîìåíòû, íà êîòîðûå âñåãäà ñòîèò îáðàùàòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå.

Âîò òèïè÷íûå îøèáêè, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè ìîíòàæå òåðìîäàò÷èêà:

Åñëè íà òðóáîïðîâîäå îòñóòñòâóåò òåïëîèçîëÿöèÿ, òî ýòî íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê ïîòåðÿì òåïëà, ïîýòîìó ìåñòî äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû äîëæíî áûòü âûáðàíî òàê, ÷òîáû âñå âíåøíèå ôàêòîðû áûëè ó÷òåíû çàðàíåå.

Ìàëàÿ èëè èçëèøíÿÿ äëèíà äàò÷èêà ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü îøèáêå èç-çà íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêè äàò÷èêà â ðàáî÷èé ïîòîê èññëåäóåìîé ñðåäû (äàò÷èê óñòàíîâëåí íå íàâñòðå÷ó ïîòîêó è íå ïî îñè ïîòîêà, êàê ýòî äîëæíî áûòü ïî ïðàâèëàì).

Ãðàäóèðîâêà äàò÷èêà íå ñîîòâåòñòâóåò ðåãëàìåíòèðîâàííîé ñõåìå äëÿ ìîíòàæà íà äàííîì îáúåêòå.

Íàðóøåíèå óñëîâèÿ êîìïåíñàöèè ïàðàçèòíîãî âëèÿíèÿ èçìåíÿþùåéñÿ òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû (íå óñòàíîâëåíû êîìïåíñàöèîííûå ïðîáêè è êîìïåíñàöèîííûé ïðîâîä, äàò÷èê ïîäêëþ÷åí ê ïðèáîðó ðåãèñòðàöèè òåìïåðàòóðû ïî äâóõïðîâîäíîé ñõåìå).

Íå ó÷òåí õàðàêòåð ñðåäû: ïîâûøåííàÿ âèáðàöèÿ, õèìè÷åñêè àãðåññèâíàÿ ñðåäà, ñðåäà ïîâûøåííîé âëàæíîñòè èëè ïîâûøåííîãî äàâëåíèÿ. Äàò÷èê äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü óñëîâèÿì ñðåäû, âûäåðæèâàòü èõ.

- Íåïðî÷íûé èëè íåïîëíûé êîíòàêò íà çàæèìàõ äàò÷èêà èç-çà ïëîõîé ïàéêè èëè èç-çà âëàæíîñòè (îòñóòñòâóåò ãåðìåòèçàöèÿ ïðîâîäêè îò ñëó÷àéíîãî ïîïàäàíèÿ âëàãè â êîðïóñ òåðìîìåòðà).

Источник