Насекомые покрыты каким по свойствам покровом

10.10.2020 10.10.2020 09.10.2020 09.10.2020 09.10.2020 09.10.2020 09.10.2020 06.10.2020 03.10.2020 02.10.2020 26.09.2020 26.09.2020 24.09.2020 23.09.2020 |

Кожа насекомых состоит из трех основных слоев: кутикулы, гиподермы и базальной перепонки. Кутикула составляет наружный слой кожи, не имеет клеточного строения и представляет собой основной продукт выделения гиподермы. Она образует наружный скелет насекомых, служит опорой для прикрепления мышц, выполняет механическую функцию. Кутикула предохраняет от механических повреждений, хищников, высыхания и охлаждения; она определяет форму и очертания насекомых, окраску их тела. Без кутикулы насекомые, находящиеся в полете даже короткий срок, не могли бы избежать рокового для них испарения. Кутикулярный скелет — тонкий и очень прочный покров. По своим механическим свойствам кутикула обладает прочностью, сравнимой с прочностью металлов (на единицу массы). Предел прочности кутикулы — 10 кг/мм2, стали — 100 кг/мм2, но она в 7 раз тяжелее; алюминия — 10 кг/мм2, но он в 2 раза тяжелее. Кроме того, кутикула обладает чрезвычайной твердостью. Некоторые насекомые при помощи мандибул прогрызают отверстия в жести, меди, свинце (рогохвосты). |

Источник

тип членистоногие

Подтип Трахейнодышащие

a) Надкласс Многоножки

Класс Губоногие

Класс Двупарноногие

Класс Пауроподы

Класс Симфилы

Около 13 тысяч видов.

б) Надкласс Шестиногие

Класс СКРЫТОЧЕЛЮСТНЫЕ

отряды:

Ногохвостки (Collembola)

Бессяжковые (Protura)

Двухвостки (Diplura)

скрыточелюстные (entognatha)

Класс НАСЕКОМЫЕ

класс насекомые

Общая характеристика класса Насекомые

Около 1 млн видов.

Тело разделено на голову, грудь и брюшко.

Конечности: 6 ног и крылья; расположены на грудных сегментах.

Покровы: хитиновая кутикула и гиподерма содержат пигмент и определяют окраску насекомого. Изнутри к покровам прикреплены мышцы.

Рост сопровождается линьками.

Конечности головы:

одна пара антенн;

нечленистые верхние челюсти, или мандибулы;

членистые нижние челюсти, или максиллы;

членистая, внешне непарная нижняя губа, являющаяся второй парой нижних челюстей, слившихся между собой.

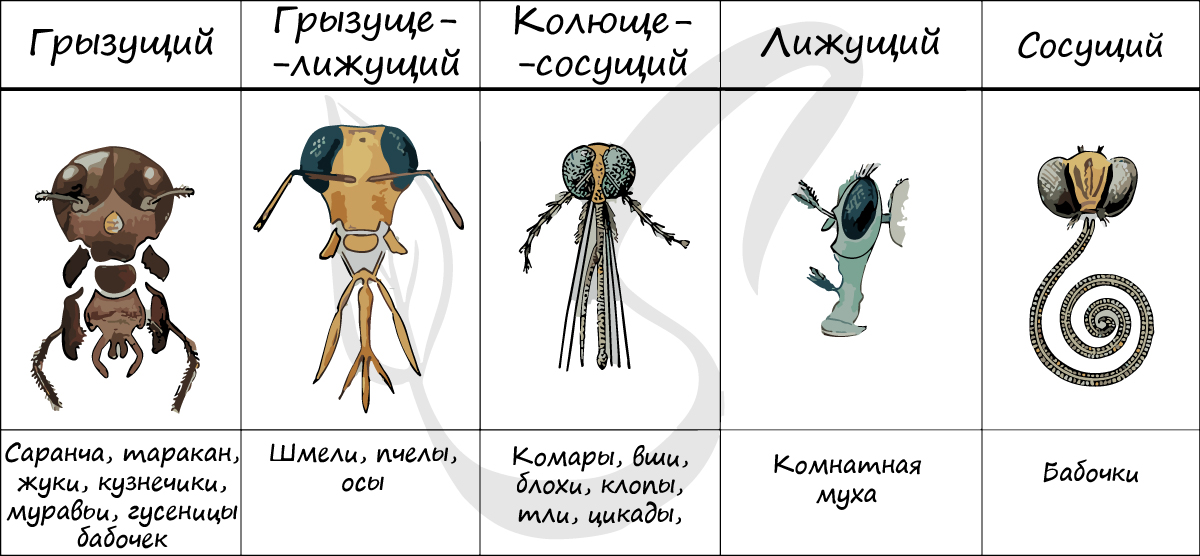

Эти элементы образуют различные типы ротовых аппаратов (исходный — грызущий тип).

Рис. Типы ротовых аппаратов (1 — верхняя губа, 2 — мандибулы, 3 — максиллы, 4 — максиллярный щупик, 5 — нижняя губа, 6 — нижнегубной щупик)

6. Грудь состоит из трёх члеников, каждый из которых несёт по паре членистых конечностей. В зависимости от типа передвижения образуются разные типы конечностей (исходный тип — бегательная нога с относительно равномерно развитыми члениками).

Рис. Типы конечностей насекомых

7. На втором и третьем грудных сегментах находятся крылья, представляющие собой выросты покровов. Обычно их две пары. Существует группа первичнобескрылых насекомых, предки которых никогда не имели крыльев. У отряда двукрылые задняя пара крыльев редуцирована, а у ряда групп передние крылья превращены в жёсткие или кожистые надкрылья, выполняющие защитную функцию.

8. Брюшко состоит из многих, в целом однотипных, сегментов, исходно из 10, не считая хвостового членика, но у отдельных отрядов их число может уменьшаться до 6−7.

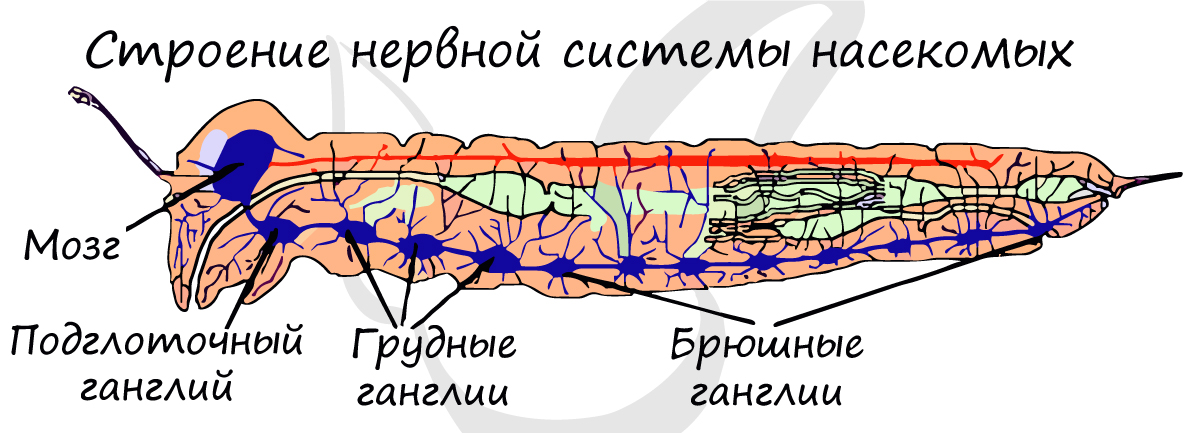

9. Нервная система: головной ганглий (мозг) и брюшная нервная цепочка. От ганглиев расходятся нервы ко всем органам.

10. Органы чувств хорошо развиты: обоняние, органы вкуса (на лапках и ротовых придатках).

Звуковоспринимающие структуры расположены на различных частях тела: у сверчков и кузнечиков органы слуха находятся на передних голенях, а у саранчовых — у основания брюшка. Возможно, многие виды вообще «глухи» в нашем понимании, но улавливают предупреждающие об опасности или присутствии добычи сигналы в форме вибраций поверхностей, на которых они сидят.

Глаза бывают двух типов:

два фасеточных глаза дают мозаичное зрение;

три простых глаза, расположенные треугольником на лбу, различают свет и темноту, помогают насекомым регулировать суточную активность, а также, у летающих форм, следить за линией горизонта.

Насекомые воспринимают ультрафиолетовые волны и поляризацию света, что позволяет им ориентироваться по направлению на Солнце при сплошной облачности.

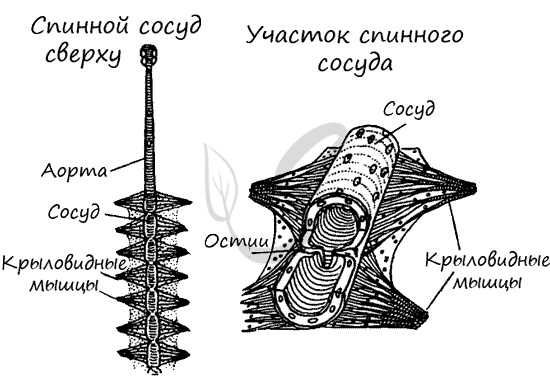

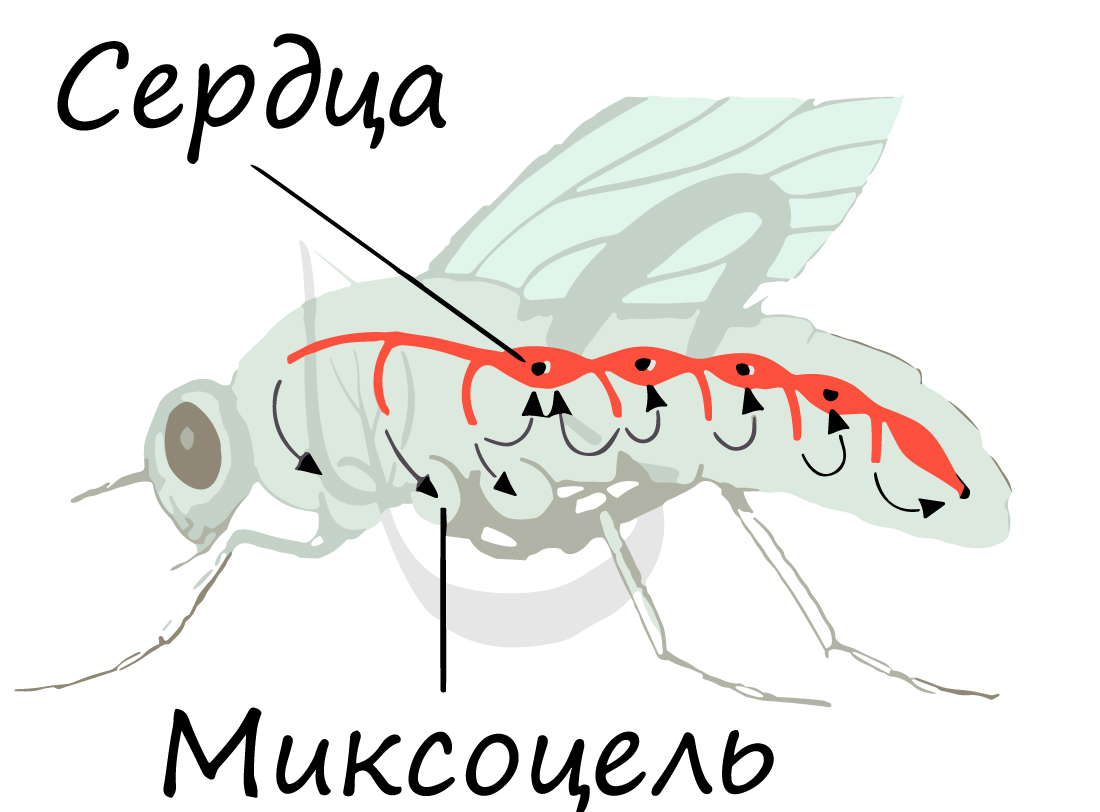

11. Кровеносная система незамкнутая. Кровеносная система состоит из единственного сосуда — переходящего спереди в суженную аорту трубчатого многокамерного сердца, продольно лежащего в спинной части тела. Кровь выталкивается вперёд благодаря сокращению его стенок, свободно обтекает внутренние органы и вновь всасывается внутрь сердца, когда его стенки растягиваются специальными мышцами, через маленькие отверстия с клапанами — остии.

Гемолимфа не участвует в газообмене, поэтому не содержит эритроцитов и дыхательных пигментов. Её роль ограничивается переносом питательных веществ, продуктов обмена, гормонов, заживляющих раны и некоторых других соединений, а также поддержанием водно-солевого баланса организма. Исключения: крупные виды насекомых в гемолимфе содержат гемоцианин, а у некоторых водных личинок (например, комаров-звонцов) кровь содержит гемоглобин.

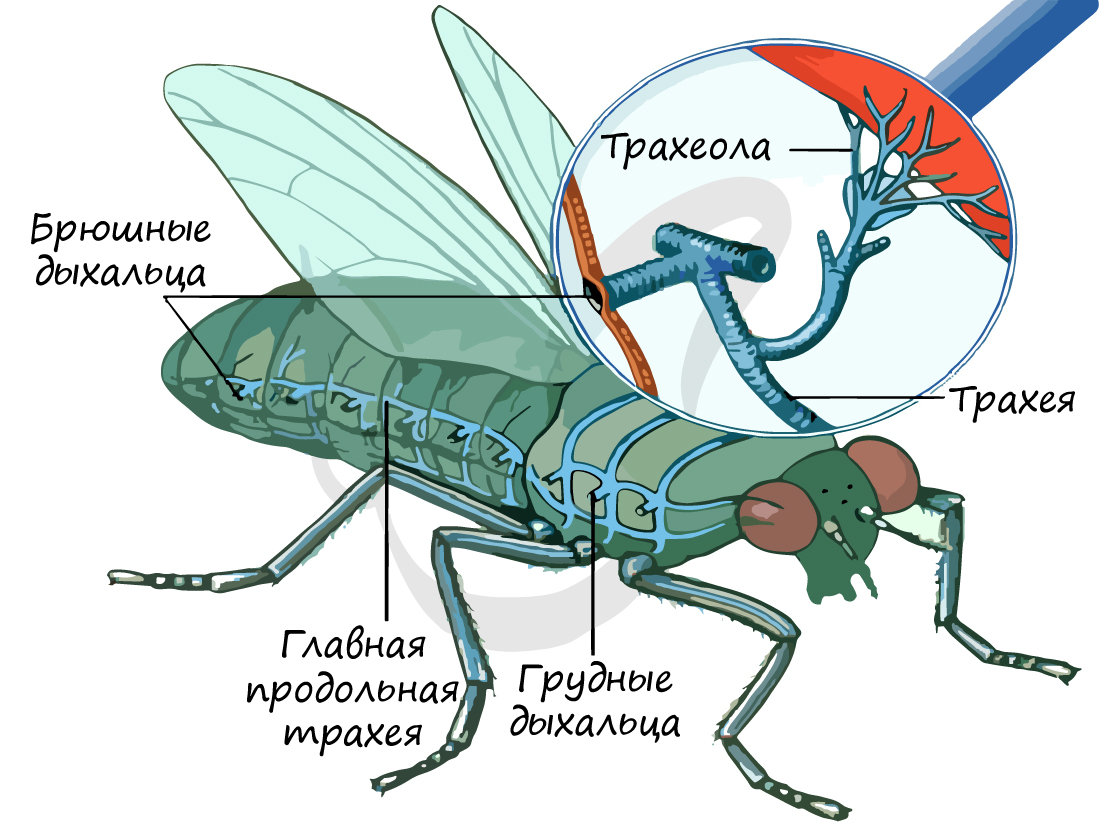

12. Дыхательная система большинства насекомых представлена множеством трахей, пронизывающих всё тело и открывающихся наружу отверстиями по бокам брюшка. Трахеи ветвятся и опутывают все внутренние органы. Трахейная система насекомых выполняет не только роль снабжения организма кислородом, но и транспортную функцию по доставке кислорода к тканям. Наличие трахейной системы, пронизывающей всё тело, не позволяет насекомым достигать крупных размеров.

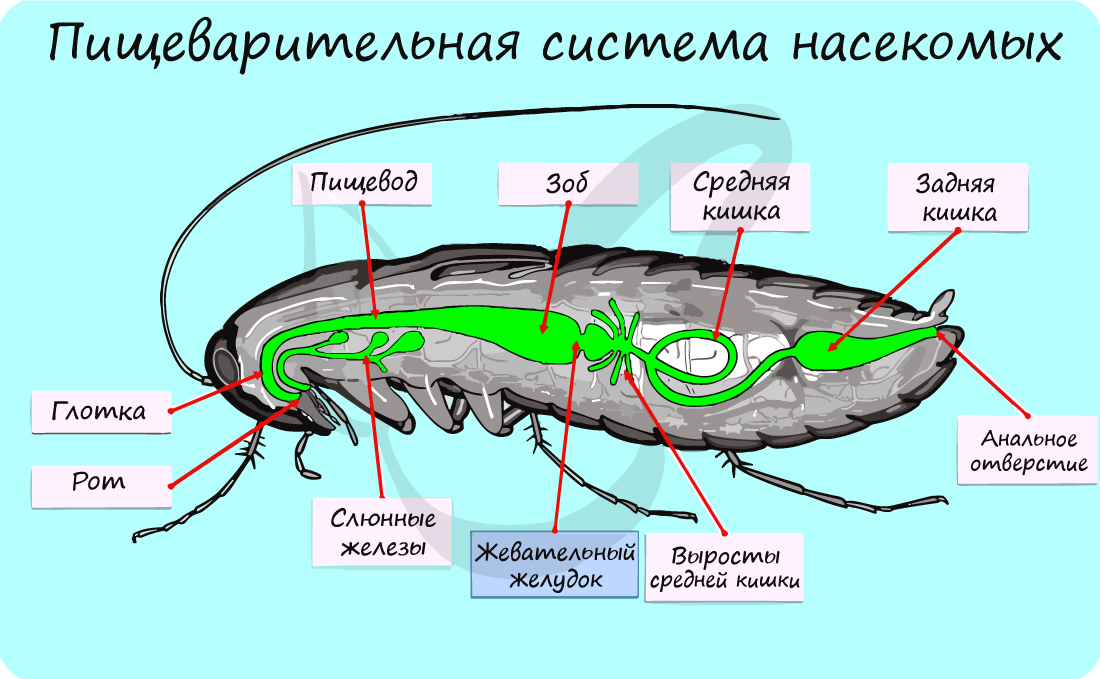

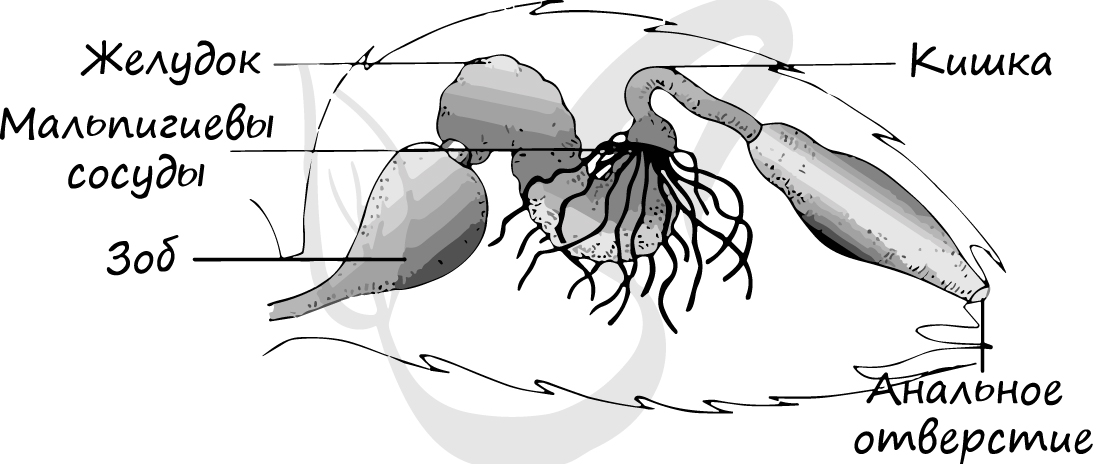

13. Пищеварительная система:

ротовая полость + слюнные железы — глотка — пищевод — зоб (не у всех) — жевательный желудок (не у всех) — средняя кишка (ферментативное переваривание и всасывание) — задняя кишка — анальное отверстие.

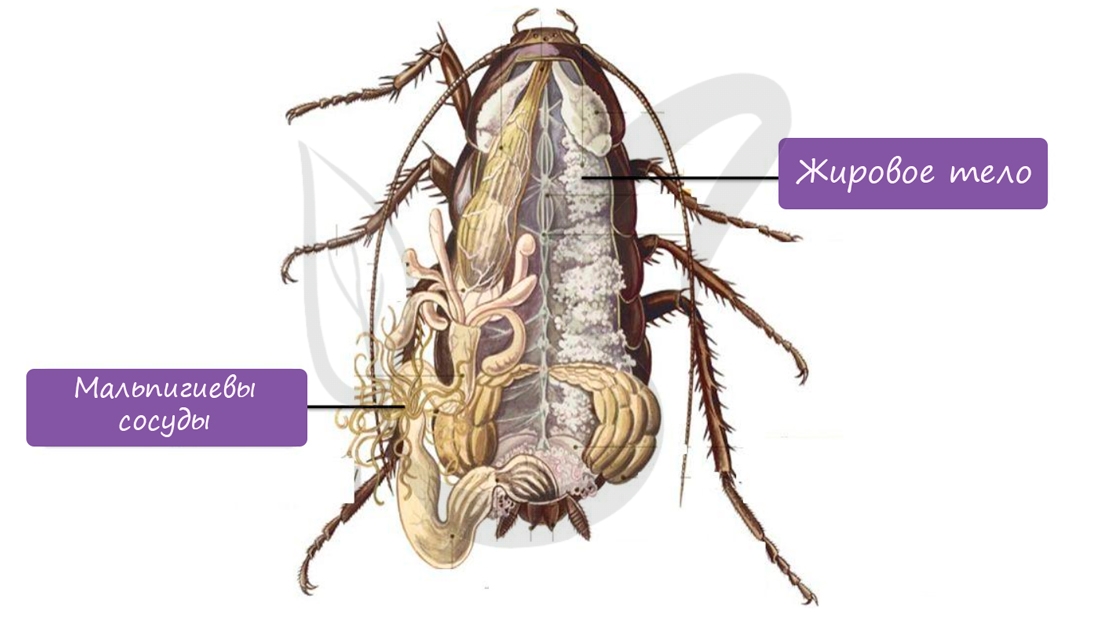

14. Выделительная система:

мальпигиевы сосуды — выросты в виде слепых трубочек на границе между средней и задней кишкой. Они всасывают продукты распада из крови и направляют их в кишечник, откуда те в составе фекалий удаляются через анальное отверстие;

жировое тело — соединительная ткань внутренней среды насекомых, клетки которой могут накапливать мочевую кислоту и ряд других продуктов метаболизма.

15. Половая система: раздельнополые животные, иногда с выраженным половым диморфизмом. Оплодотворение внутреннее. У некоторых — партеногенез.

Яйцерождение или яйцеживорождения.

Развитие с полным или неполным превращением (метаморфозом). Из яйца выходит личинка, которая растёт, претерпевая несколько линек. Число линек в течение развития личинки изменяется от трёх (мухи) до 25−30 (подёнки и веснянки). После каждой линьки личинка переходит в следующий возраст, поэтому линьки разделяют между собой возрасты личинок, при этом количество возрастов равно количеству линек. У насекомых с неполным превращением возрасты личинок обычно хорошо различаются по ряду признаков — степени развития крыловых зачаток, числу члеников в усиках и др. Развитие личинок здесь сопровождается существенными внешними их изменениями.

У личинок насекомых с полным превращением переход их из одного возраста в другой проявляется главным образом в увеличении размеров тела, которые, однако, изменчивы.

Типы развития насекомых

По типу постэмбрионального развития насекомые делятся на две группы:

насекомые с полным превращением (голометаболические): личинки обычно имеют червеобразную форму. Последняя личиночная стадия превращается в куколку: внешне покоящуюся форму, внутри которой происходят крупные перестройки, фактически все внутренние органы образуются заново из групп специальных клеток — имагинальных дисков. Из куколки выходит взрослое насекомое, совершенно не похожее на личинку.

насекомые с неполным превращением (гемиметаболические): личинка похожа на взрослое насекомое, отличаясь недоразвитием половой системы и крыльев. Последняя линька происходит с образованием крыльев, и появляется взрослое насекомое.

Личинки насекомых с неполным превращением имеют сложные глаза, такие же, как у взрослых, ротовые органы и в старших возрастах — хорошо выраженные наружные зачатки крыльев. Помимо этого, у многих насекомых с неполным превращением личинки ведут сходный с имаго образ жизни и могут встречаться совместно с последними.

Вследствие большого морфологического и биологического сходства с имаго такие личинки называются имагообразными или нимфами. Нимфы веснянок и стрекоз претерпевают особую модификацию — они тоже похожи на имаго, но живут в воде и обладают провизорными, то есть специально личиночными, органами — жабрами и др. Таких личинок называют наядами.

В качестве подтипа гемиметаморфоза выделяют также его упрощение — гипоморфоз (лат. hypomorphosis), характерный для вторично бескрылых представителей насекомых с неполным превращением — вшей, пухоедов, некоторых тараканов, прямокрылых и др. При гипоморфозе нимфы внешне практически неотличимы от имаго. Прежде считалось даже, что эти насекомые развиваются без превращения.

Взрослые насекомые — имаго — не растут и не линяют.

| Неполный метаморфоз | Полный метаморфоз |

3 фазы развития: яйцо — личинка — имаго | 4 фазы развития: яйцо — личинка — куколка — имаго |

| имагоподобная личинка — нимфа: имеет зачаточные крылья и сложные глаза | личинка червеобразной формы: нет зачатков крыльев, простые глаза; грызущий ротовой аппарат |

| туловище личинки разделено на грудь и брюшко | туловище личинки состоит из одинаковых сегментов |

| питание и образ жизни сходен с имаго | питание и образ жизни отличаются от такового у имаго |

Отряды:

| Отряды:

|

Полный метаморфоз — более прогрессивный тип развития: личинки и взрослые насекомые не конкурируют за пищу и среду обитания; специализация стадий.

Значение личиночных стадий:

питание,

накопление пластических и энергетических веществ.

Значение имаго:

размножение,

расселение.

Основные отряды насекомых

| Отряд | Признаки | Значение |

| Отряды насекомых с неполным превращением | ||

| Стрекозы | 2 пары крыльев с мелкой сетью жилок; большие, сходящиеся на темени сложные глаза; грызущий ротовой аппарат | Хищники: уничтожают вредителей |

| Прямокрылые (кузнечики, сверчки, саранча, медведки) | Передние крылья жёсткие с продольными жилками; задние — тонкие, прозрачные; грызущий ротовой аппарат | Вредители сельского хозяйства |

| Полужёсткокрылые (клопы, цикадовые, тли, червецы, листоблошки) | Надкрылья наполовину жёсткие; ротовой аппарат колюще-сосущего типа; многие виды имеют пахучие железы. | Вредители сельского хозяйства; есть паразиты человека (гематофаги); переносчики заболеваний (тиф, оспа и др.) |

| Отряды насекомых с полным превращением | ||

| Жёсткокрылые (Жуки) | Первая пара крыльев — жёсткие надкрылья; вторая пара — перепончатые крылья; грызущий ротовой аппарат | Вредители сельского хозяйства и зернохранилищ; древоточцы; кожееды; хищники (жужелицы); санитары (навозники, мертвоеды); опылители |

| Чешуекрылые (Бабочки) | 2 пары крупных крыльев покрыты чешуйками; сосущий (бабочки) или грызущий (моли) ротовой аппарат | Личинки — вредители сельского хозяйства, текстиля; имаго — опылители; шелководство (шелкопряд) |

| Перепончатокрылые (наездники, пилильщики, пчёлы, осы, шмели, муравьи, термиты) | Крылья прозрачные, задние меньше передних; ротовой аппарат грызущий или грызуще-сосущий (у пчёл); могут иметь жало (изменённый яйцеклад) | Опылители растений; хищники: наездники, осы; пчеловодство; вредители деревянных построек (термиты); вредители сельского хозяйства (муравьи); санитары |

| Двукрылые (комары и мухи) | Задняя пара крыльев — жужжальца; ротовой аппарат лижущего (мухи) или колюще-сосущего (комары) типа | Опылители; гематофаги; переносят возбудителей болезней (малярия, москитная лихорадка, паразитарные инвазии); эндопаразиты человека (оводы). |

Источник

Класс насекомые лидирует по числу видов среди всех животных. На настоящее время описано около 1,1 млн. видов насекомых, при том факте, что истинное число

видов оценивается от 2 до 8 млн. разными исследователями. Можно смело заявить, что половина (скорее всего, гораздо больше) видов насекомых еще не изучены.

“Насекомые. Они – истинные хозяева земли” – сказал В.М. Песков. Это действительно так, люди – редкое исключение в мире насекомых. Именно они

сейчас эволюционно достигли наивысшего расцвета, отлично приспособившись к жизни в среде людей. Так что с точки зрения эволюции мы с вами живем в эру

господства насекомых, удивительных существ, сложные инстинкты и поведение многих из которых поражает.

С помощью танца пчелы могут сообщать друг другу, в каком направлении и как далеко от их местоположения находится корм. Если расстояние менее 100 метров,

пчела исполняет круговой танец, а если более 100 метров – виляющий танец, в виде восьмерки. Только насекомым свойственна общественная организация, разделение

труда между особями.

Насекомых изучает интереснейшая наука – энтомология (от греч. entoma – насекомые и logos – слово, учение), в этой статье мы познакомимся с их общим

строением.

Тело дифференцировано на голову (5 слившихся сегментов),

грудь (3 сегмента) и брюшко (8 сегментов). На голове находится одна пара усиков – антенны, являющиеся органами обоняния и осязания.

Полость тела насекомых смешанная (миксоцель), она позволяет во время линьки значительно увеличивать объем тела за счет увеличения давления крови.

Многие насекомые способны к удивительному движению в воздухе – полету. Первая пара крыльев носит названия надкрылья: в полете они не участвуют,

это плотные хитинизированные образования, прикрывающие часть груди и брюшка. Вторая пара крыльев принимает непосредственное участие в полете, имеет

вид уплощенных перепончатых образований.

Три пары ходильных ног крепятся к груди. Членистая конечность насекомого оканчивается двумя коготками, между которыми иногда располагаются присоски. Конечности насекомых

разнятся по выполняемой функции, в соответствии с ней получая свои названия: копательная, бегательная, прыгательная, плавательная, собирательная.

Тело насекомых, как и всех членистоногих, покрыто хитиновой кутикулой – наружным скелетом. Эта плотная оболочка насекомого сдерживает рост.

Запомните, что насекомые активно растут только в личиночной стадии и в период линьки, когда хитиновый покров до конца не сформирован или сброшен.

Состоит из переднего, среднего и заднего отделов. К переднему отделу относятся рот, глотка, пищевод, который часто имеет расширение – зоб,

желудок. После желудка начинается средний отдел – кишечник, от которого отходят многочисленные слепо заканчивающиеся выросты, увеличивающие всасывательную

поверхность. В заднем отделе кишечника происходит формирование экскрементов и всасывание воды, заканчивается задняя кишка анальным отверстием.

Особо необходимо отметить развитую мускулатуру желудка, который называется – мускульный. В нем происходит дополнительное перетирание пищи.

После этого пищевые частицы расщепляются до мономеров, которые всасываются кишкой и попадают в гемолимфу. С ее током питательные вещества достигают внутренних

органов и тканей.

У большинства насекомых имеются слюнные железы. Насекомые обладают самыми разнообразными сложноустроенными ротовыми аппаратами.

Строение ротового аппарата отражает способ питания.

Ниже вы видите таблицу, отражающую многообразие ротовых аппаратов у насекомых.

Дыхательная система представлена сильно разветвленной системой трахей, которые выполняют функцию наружного дыхания. На головогруди и брюшке у насекомых находятся

дыхальца (стигмы) – дыхательные отверстия, которыми трахеи открываются во внешнюю среду.

Кровеносная система не переносит кислород, так что функция его доставки целиком принадлежит трахеям, которые ветвятся на тонкие трубочки (трахеолы) и подходят к небольшим

группам клеток. У части быстролетающих насекомых (мухи, пчелы) трахеи образуют расширенные участки – воздушные мешки, которые улучшают вентиляцию трахейной системы и уменьшают удельный вес тела

Для насекомых характерен незамкнутый (лакунарный) тип кровеносной системы. Кровь свободно движется по лакунам (синусам), непосредственно омывая внутренние органы и ткани.

Функцию сердца выполняет спинной сосуд: благодаря его сокращениям кровь перекачивается из задней части тела в переднюю.

Функционирование сосуда-сердца схоже с таковым у ракообразных. В момент расслабления сосуда-сердца через отверстия (остии) кровь наполняет его, а в момент сокращения (систолы)

кровь выталкивается в артерии, затем попадает в полость тела, омывает органы и ткани.

Внутреннюю среду насекомых составляет гемолимфа, представляющая собой бесцветную или желтоватую жидкость. В гемолимфу из кишечника всасываются питательные

вещества, после чего доставляются к клеткам организма. В нее же удаляются побочные продукты обмена веществ.

Органы выделения представлены мальпигиевыми сосудами (в честь итал. биолога и врача – Марчелло Мальпиги). Это длинные трубчатые выросты насекомых и паукообразных, которые расположены на границе средней и задней кишки.

Как вы помните, перед насекомыми стоит сложная задача: максимально сохранить воду в организме. Мальпигиевы сосуды этому способствуют: в них поступают продукты обмена веществ

из гемолимфы в виде суспензии. По мере продвижения по мальпигиевым сосудам, из суспензии всасывается вся вода обратно в гемолимфу, а продукты обмена веществ (кристаллы мочевой

кислоты) в сухом виде поступают в кишку и выводятся из организма с экскрементами.

К органам выделения также относится жировое тело. Жировое тело – образование мезодермального происхождения, содержащие запасы питательных веществ, которые постоянно

расходуются организмом. В жировом теле могут накапливаться и продукты обмена веществ: продукты распада, что нейтрализует их токсическое действие.

Тип нервной системы насекомых – узловой. Состоит она из головного мозга (надглоточного ганглия), подглоточного ганглия и брюшной нервной цепочки.

Головной мозг имеет сложное строение,

образован в результате слияния 3 ганглиев и состоит соответственно из 3 отделов: переднего, среднего и заднего. От мозга отходят

нервные тяжи – коннективы, которые направляются к подглоточному ганглию, в совокупности образуя окологлоточное нервное кольцо.

Наиболее развитые ганглии в брюшной нервной цепочке находятся в груди, так как они иннервируют сложную работу конечностей и крыльев.

Узлы распределены неравномерно: 3 ганглия находятся в груди, 8 – в брюшке.

Органы чувств развиты хорошо. Глаза простые или сложные (фасеточные), одна пара усиков (антенн), на которых располагаются органы обоняния и осязания. Имеются органы вкуса,

локализующиеся на щупиках нижней губы и нижней челюсти.

Такое прогрессивное развитие нервной системы заложило фундамент для появления у насекомых сложнейших и удивительных рефлексов. Среди всех беспозвоночных только насекомые отличаются

общественным (социальным) образом жизни: они совместно строят гнездо, ухаживают за потомством, разделяют обязанности среди членов семьи. Общественными насекомыми являются

пчелы, осы, муравьи, шмели.

Заметим, что в переднем отделе мозга расположены грибовидные тела, ассоциативные центры головного мозга. Особенно хорошо развиты грибовидные тела у насекомых, ведущих

общественный образ жизни, что связано с их сложным поведением.

Насекомые раздельнополы, гермафродиты среди них встречаются очень редко. Часто встречается хорошо выраженный половой диморфизм – внешние различия между самцом и самкой.

Половые железы парные: у мужских особей – семенники, у женских – яичники. От семенников и яичников соответственно

отходят семяпроводы и яйцеводы, впадающие в семяизвергательный канал и влагалище. Оплодотворение у насекомых внутреннее: с помощью совокупительных органов семя вводится самцом

в половые пути самки.

Развитие может быть прямым или непрямым. Запомните, что у всех насекомых развитие непрямое.

Непрямое развитие может протекать с метаморфозом (от греч. metamorphosis – превращение) – полное превращение, или без него – неполное превращение.

Метаморфоз – глубокое преобразование строения организма,

переход из одной формы в другую, сопровождающийся появлением новых элементов строения и функций.

Как заметно из схемы выше, неполное и полное превращение отличаются наличием стадии куколки, это именно та стадия, в которую и происходит метаморфоз. О том,

для каких насекомых характерно развитие с метаморфозом, а для каких нет – вы узнаете из следующей статьи.

Классический пример метаморфоза – превращение гусеницы в бабочку. В коконе (стадия куколки) в организме гусеницы происходит растворение практически всех тканей, за

исключением нервной и кровеносной систем. В результате такого метаморфоза образуется новый организм – бабочка, сильно отличающаяся от гусеницы.

Логично предположить, что у насекомых с неполным превращением личинка напоминает взрослую особь, но меньше ее в размерах. У насекомых с полным превращением, которое сопровождается

метаморфозом (гусеница становится бабочкой), личинка совершенно не похожа на взрослую особь, разительно отличается от нее по строению и функциям.

Особо необходимо отметить партеногенез. Партеногенез (от греческого parthenos – дева, девственница и genesis – рождение) – одна из форм полового размножения, при котором

новый организм развивается из яйцеклетки без ее оплодотворения. Поскольку мужская гамета не участвует в данном процессе, потомство генетически идентично матери.

Партеногенез встречается у следующих насекомых: тли, муравьи, пчелы, осы, шмели, тутовый шелкопряд. Партеногенез относится именно к половому (а не бесполому) типу размножения, поскольку новый

организм развивается из неоплодотворенной яйцеклетки (женской гаметы). Данный процесс играет важную роль: он значительно увеличивает темпы роста популяции, регулирует соотношение женских и мужских особей, обеспечивает продолжение существования

вида.

Искусственный партеногенез у тутового шелкопряда впервые был получен А.А. Тихомировым в 1886 году, а практика развита Б.Л. Астауровым, который придумал искусственный

способ получения самцов тутового шелкопряда, дающих повышенный выход ценного материала – шелкового волокна высокого качества.

Значимость насекомых для человека трудно переоценить. Они выполняют множество полезных функций:

Источник