Основой какого общебиологического свойства является матричный синтез

Матричный синтез представляет собой образование биополимера, последовательность звеньев в котором определяется первичной структурой другой молекулы. Последняя как бы выполняет роль матрицы, “диктующей” нужный порядок сборки цепи. В живых клетках известны три биосинтетических процесса, основанных на этом механизме.

Какие молекулы синтезируются на основе матрицы

К реакциям матричного синтеза относят:

- репликацию – удвоение генетического материала;

- транскрипцию – синтез рибонуклеиновых кислот;

- трансляцию – производство белковых молекул.

Репликация представляет собой превращение одной молекулы ДНК в две идентичные друг другу, что имеет огромное значение для жизненного цикла клеток (митоз, мейоз, удвоение плазмид, деление бактериальных клеток и т. д.). Очень многие процессы основаны на “размножении” генетического материала, а матричный синтез позволяет воссоздать точную копию любой молекулы ДНК.

Транскрипция и трансляция представляют собой две стадии реализации генома. При этом наследственная информация, записанная в ДНК, преобразуется в определенный белковый набор, от которого зависит фенотип организма. Данный механизм именуется путем “ДНК-РНК-белок” и составляет одну из центральных догм молекулярной биологии.

Реализация этого принципа достигается при помощи матричного синтеза, который сопрягает процесс образования новой молекулы с “исходным образцом”. Основой такого сопряжения является фундаментальный принцип комплементарности.

Основные аспекты синтеза молекул на основе матрицы

Информация о структуре синтезируемой молекулы содержится в последовательности звеньев самой матрицы, к каждому из которых подбирается соответствующий элемент “дочерней” цепи. Если химическая природа синтезируемой и матричной молекул совпадают (ДНК-ДНК или ДНК-РНК), то сопряжение происходит напрямую, так как каждый нуклеотид имеет пару, с которой может связаться.

Для синтеза белка требуется посредник, одна часть которого взаимодействует с матрицей по механизму нуклеотидного соответствия, а другая присоединяет белковые звенья. Таким образом, принцип комплементарности нуклеотидов работает и в этом случае, хоть и не связывает напрямую звенья матричной и синтезируемой цепей.

Этапы синтеза

Все процессы матричного синтеза поделены на три этапа:

- инициация (начало);

- элонгация;

- терминация (окончание).

Инициация представляет собой подготовку к синтезу, характер которой зависит от вида процесса. Главной целью этой стадии является приведение системы фермент-субстрат в рабочее состояние.

Во время элонгации непосредственно осуществляется наращивание синтезируемой цепи, при котором между подобранными согласно матричной последовательности звеньями замыкается ковалентная связь (пептидная или фосфодиэфирная). Терминация приводит к остановке синтеза и освобождению продукта.

Роль комплементарности в механизме матричного синтеза

Принцип комплементарности основан на выборочном соответствии азотистых оснований нуклеотидов друг другу. Так, аденину в качестве пары подойдут только тимин или урацил (двойная связь), а гуанину – цитозин (3 тройная связь).

В процессе синтеза нуклеиновых кислот со звеньями одноцепочечной матрицы связываются комплементарные нуклеотиды, выстраиваясь в определенную последовательность. Таким образом, на основании участка ДНК ААЦГТТ при репликации может получиться только ТТГЦАА, а при транскрипции – УУГЦАА.

Как уже было отмечено выше, белковый синтез происходит с участием посредника. Эту роль выполняет транспортная РНК, которая имеет участок для присоединения аминокислоты и нуклеотидный триплет (антикодон), предназначенный для связывания с матричной РНК.

В этом случае комплементарный подбор происходит не по одному, а по три нуклеотида. Так как каждая аминокислота специфична только к одному виду тРНК, а антикодон соответствует конкретному триплету в РНК, синтезируется белок с определенной последовательностью звеньев, которая заложена в геноме.

Как происходит репликация

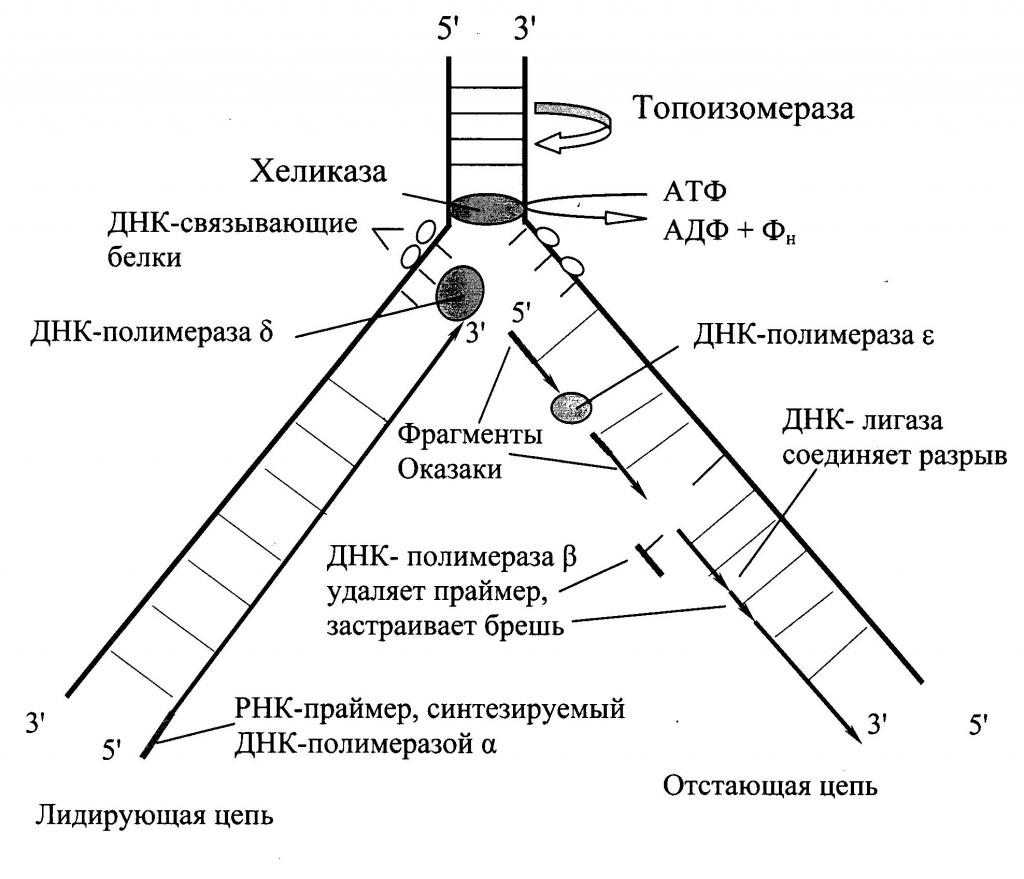

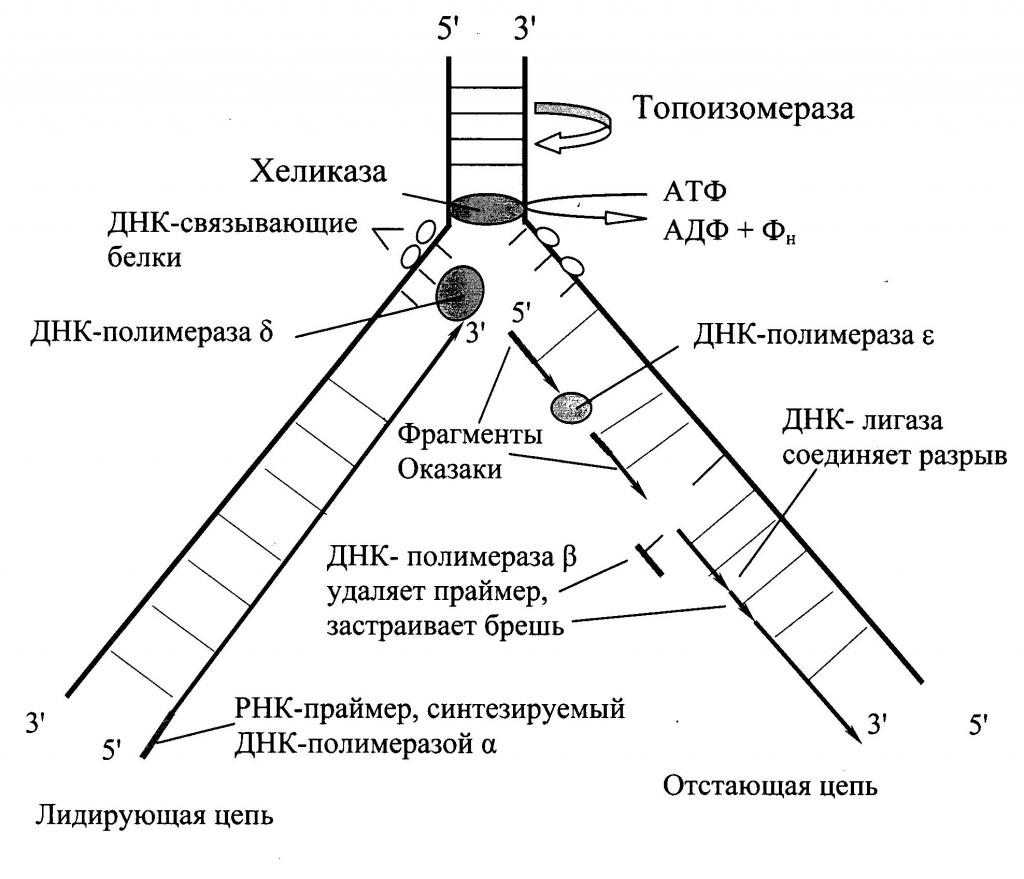

Матричный синтез ДНК происходит с участием множества ферментов и вспомогательных белков. Ключевыми компонентами являются:

- ДНК-хеликаза – расплетает двойную спираль, разрушает связи между цепями молекулы;

- ДНК-лигаза – “зашивает” разрывы между фрагментами Оказаки;

- праймаза – синтезирует затравку, необходимую для работы ДНК-синтезирующего фрагмента;

- SSB-белки – стабилизируют одноцепочечные фрагменты расплетенной ДНК;

- ДНК-полимеразы – синтезируют дочернюю матричную цепь.

Хеликаза, праймаза и SSB-белки подготавливают почву для синтеза. В результате каждая из цепей исходной молекулы становится матрицей. Синтез осуществляется с огромной скоростью (от 50 нуклеотидов в секунду).

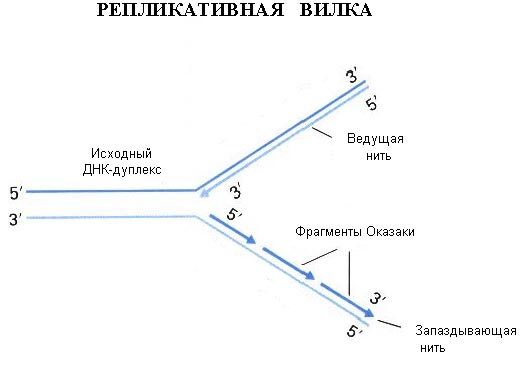

Работа ДНК-полимеразы происходит в направлении от 5`к 3`- концу. Из-за этого на одной из цепей (лидирующей) синтез происходит по ходу расплетания и непрерывно, а на другой (отстающей) – в обратном направлении и отдельными фрагментами, названными “Оказаки”.

Y-образная структура, образованная в месте расплетания ДНК, называется репликационной вилкой.

Механизм транскрипции

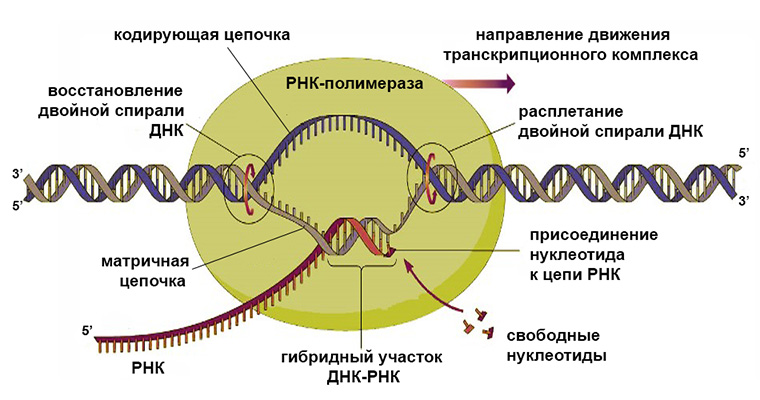

Ключевым ферментом транскрипции является РНК-полимераза. Последняя бывает нескольких видов и отличается по строению у прокариот и эукариот. Однако механизм ее действия везде одинаков и заключается в наращивании цепи комплементарно подбираемых рибонуклеотидов с замыканием фосфодиэфирной связи между ними.

Матричной молекулой для этого процесса служит ДНК. На ее основе могут создаваться разные типы РНК, а не только информационные, которые используются в белковом синтезе.

Участок матрицы, с которого “списывается” последовательность РНК, называется транскриптоном. В его составе имеется промотор (место для присоединения РНК-полимеразы) и терминатор, на котором синтез останавливается.

Трансляция

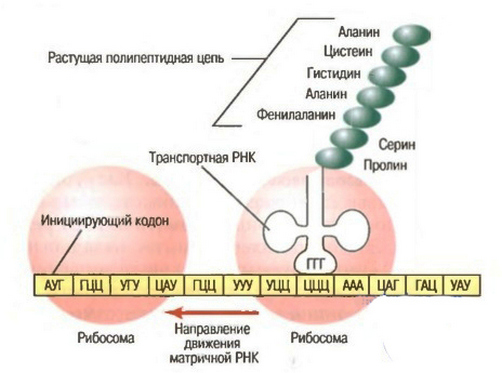

Матричный синтез белка и у прокариот, и у эукариот осуществляется в специализированных органоидах – рибосомах. Последние состоят из двух субъединиц, одна из которых (малая) служит для связывания тРНК и матричной РНК, а другая (большая) принимает участие в образовании пептидных связей.

Началу трансляции предшествует активация аминокислот, т. е. присоединение их к соответствующим транспортным РНК с образованием макроэргической связи, за счет энергии которых впоследствии осуществляются реакции транспептидирования (присоединения к цепи очередного звена).

В процессе синтеза также принимают участие белковые факторы и ГТФ. Энергия последнего необходима для продвижения рибосомы по матричной цепи РНК.

Источник

Матричный синтез 3 типа:

Синтез ДНК – репликация – самоудв-е мол-л ДНК,к-ое обычно происх перед дел-ем кл-ки. Во время репликацииматер мол-ла раскручив, и комплемент нити её разъедин(образ репликативн вилка) Формир-е репликат вилки происх под дей-ем ферментов геликазы и топоизомеразы. Геликаза разрыв водор связи между комплемент-ными нуклеотидами и разъедин нити, топоизомераза сним напряж-е, возникающее при этом в мол-ле. Одиночн нити матер мол-лы служат матрицами для синтеза дочерних комплемент-х нитей. С одиночн нитями связыв SSB-белки(дестабилизирующие белки),к-ые не дают им соедин в двойн спираль. В рез-те репликации образ две одинак мол-лы ДНК,полностью повторяющие матер мол-лу. При этом кажд нов мол-ла сост из одной нов и одной стар цепи. Комплемент нити мол-лы ДНК антипараллельны. Наращив-е полинуклеотидной цепи всегда происх в направл от 5′ конца к 3′ концу. Вследствие этого одна нить лидирующ (3′ конец в основании репликативной вилки), а др-запаздывающ (5′ конец в основ вилки) и поэтому строится из фрагменьов Оказаки, растущих от 5′ к 3′ концу. Фрагменты Оказаки – это участки ДНК, которые у эукариот имеют длину 100-200 нуклеотидов, у прокариот – 1000-2000 нуклеотидов.

Синтез цепи ДНК осуществляет фермент ДНК-полимераза. Она наращив дочерн цепь, присоединяя к её 3′ концу нуклеотиды, комплементарные нуклеотидам материнской цепи. Особ-ть ДНК-полимеразы сост в том, что она не может начать работу на «пустом месте», не имея 3′ конца дочерней нити. Поэтому синтез лидирующей нити и синтез каждого фрагмента Оказаки начинает фермент праймаза. Это разновидность РНК-полимеразы. Праймаза способна начать синтез новой полинуклеотидной цепи с соедин-я двух нуклеотидов. Праймаза синтезирует из РНК-нуклеотидов короткие затравки – праймеры. Их длина около 10 нуклеотидов. К 3′ концу праймера ДНК полимераза начин присоединять ДНК-нуклеотиды.

Фермент экзонуклеаза удал праймеры. ДНК-полимераза достраивает фрагменты Оказаки, фермент лигаза сшивает их.

Синтез РНК – транскрипция– синтез РНК на матрице ДНК (у эукариот в ядре, у прокариот-в цитоплазме). В процессе транскрипции строится комплемент копия одной из нитей ДНК. В рез-те транскрипции синтезир-ся иРНК, рРНК и тРНК. Транскр-ю осущ РНК-полимераза. У эукариот транскрипцию оскществл три разные РНК-полимеразы:

– РНК-полимераза I синтезир рРНК

– РНК-полимераза II синтезир иРНК

– РНК-полимераза III синтезир тРНК

РНК-полимераза связыв-ся с молекулой ДНК в области промотора. Промотор – это участок ДНК, отмечающий начало транскрипции. Он расположен перед структурным геном. Присоединившись к промотору, РНК-полимераза раскручивает участок двойной спирали ДНК и раздел комплемент-ые цепи. Одна из двух цепей – смысловая – служит матрицей для синтеза РНК. Нуклеотиды РНК комплементарны нуклеотидам смысловой цепи ДНК. Транскрипция идёт от 5′ конца к её 3′ концу. РНК-полимераза отдел синтезиров-ый уч-к РНК от матрицы и восстанавливает двойную спираль ДНК. Транскрипция продолжается до тех пор, пока РНК-полимераза не доёдет до терминатора. Терминатор – это уч-к ДНК, обозначающий конец транскрипции. Достигнув терминатора, РНК-полимераза отделяется и от матричной ДНК и от новосинтезированной молекулы РНК.

Транскр-я дел на 3 этапа:

Инициация –присоед-е РНК-полимеразыи помогающих ей белков-факторов транскрипции к ДНК и начало их работы.

Элонгация-наращив- полинуклеот-ой цепи РНК.

Терминация-оконч-е синтеза мол-лы РНК.

Синтез белка – трансляция – процесс синтеза полипепт-ной цепи, проходящей на рибосоме. Происх в цитоплазме. Рибосома сост из двух субъединиц: большой и малой. Субъединицы построены из рРНК и белков. Неакт рибосома находится в цитоплазме в диссоциированном виде. Активная рибосома собирается из двух субъединиц, приэтом в ней образ-ся активные центры, в том числе – аминоацильный и пептидильный. В аминоацильном центре происход образ-е пептидной связи. Транспортные РНК специфичны, т.е. одна тРНК может перенос только одну определ-ую а/к. Эта а/к зашифрована кодоном, которому комплементарен антикодон тРНК. В процессе трансляции рибосома переводит последоват-ть нуклеотидов иРНК в последоват-ть а/к полипептидной цепи.

Трансляция дел на 3 этапа.

Инициация-сборка рибосомы на инициирующем кодоне иРНК и начало её работы. Инициация начинается с того, что с иРНК соедин-ся малая субъединица рибосомы и тРНК, несущая метионин, к-рый соответствует инициирующему кодону АУГ. Затем к этому комплексу присоедин-ся большая субъединица. В рез-те инициирующий кодон оказыв-ся в пептидильном центре рибосомы, а в аминоацильном центре наход-ся первый значащий кодон. К нему подходят различные тРНК, а останется в рибосоме только та, антикодон к-рой комплементарен кодону. Между комплемент-ми нуклеотидами кодона и антикодона образ-ся водородные связи. В итоге в рибосоме с иРНК оказыв-ся временно связаны две тРНК. Кажд тРНК принесла в рибосому а/к, зашифрованную кодоном иРНК. Между этими а/к образ-ся пептидная связь. После этого тРНК, принесшая метионин, отдел-ся от своей а/к и от иРНК и уходит из рибосомы. Рибосома перемещ-ся на один триплет от 5′ конца к 3′ концу иРНК.

Элонгация – процесс наращив-я полип-ой цепочки. В аминоацильный центр рибосомы будут подходить различн тРНК. Процесс узнавания тРНК и поцесс формирования пептидной связи будет повтор-ся до тех пор, пока в аминоацильном центре рибосомы не окажется стоп-кодон.

Терминация – заверш-е синтеза полипептида и диссоциация рибосомы на две субъединицы. Существ три стоп-кодона: УАА, УАГ и УГА. Когда один из них оказыв-ся в аминоацильном центре рибосомы, с ним связыв-ся белок – фактор терминации трансляции. Это вызывает распад всего комплекса.

Источник

Àâòîð òåêñòà Àíèñèìîâà Åëåíà Ñåðãååâíà.

Àâòîðñêèå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïðîäàâàòü òåêñò íåëüçÿ.

Êóðñèâ íå íóæíî çóáðèòü.

Çàìå÷àíèÿ ìîæíî ïðèñûëàòü ïî ïî÷òå: exam_bch@mail.ru

https://vk.com/bch_5

Ïàðàãðàô 77:

Ìàòðè÷íûå ñèíòåçû. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà.

Ñì. çàòåì:

ï.79 (ðåïëèêàöèÿ ÄÍÊ), ï.80 (òðàíñêðèïöèÿ), 82 (òðàíñëÿöèÿ).

Íî ñíà÷àëà: ï.70, 73 è 74.

Ñîêðàùåíèÿ:

ÍÊ íóêëåèíîâûå êèñëîòû, ÔÄÝ Ôîñôî/Äè/Ýôèðíûå ñâÿçè.

Ñîäåðæàíèå ïàðàãðàôà:

– Êàê ïîðÿäîê íóêëåîòèäîâ ìàòðè÷íîé öåïè

îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê íóêëåîòèäîâ ñèíòåçèðóåìîé öåïè.

– Êàê ïðîèñõîäèò ïðèñîåäèíåíèå î÷åðåäíîãî íóêëåîòèäà ñèíòåçèðóåìîé öåïè

ê ïðåäûäóùåìó íóêëåîòèäó ñèíòåçèðóåìîé öåïè.

– ÂÈÄÛ ìàòðè÷íûõ ñèíòåçîâ (ÌÑ).

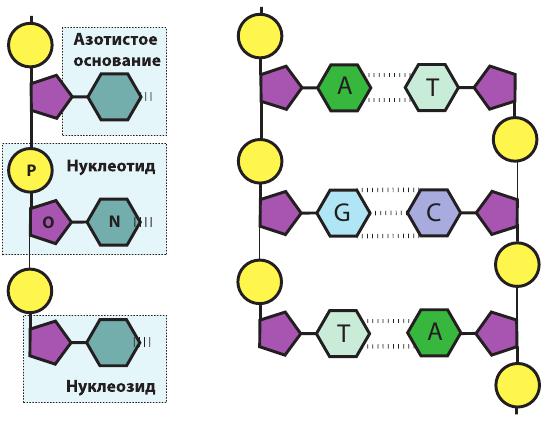

×òî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íóêëåèíîâûå êèñëîòû (ÄÍÊ è ÐÍÊ)?

Íóêëåèíîâûå êèñëîòû (ÄÍÊ è ÐÍÊ) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé

ïîñëåäîâàòåëüíîñòè («öåïî÷êè») íóêëåîòèäîâ (íóêëåîòèäíûõ îñòàòêîâ),

ñâÿçàííûõ ÔÄÝ-ñâÿçÿìè.

Ïðè ýòîì ÍÊ ÿâëÿåòñÿ ïîëèìåðîì, à íóêëåîòèäû ìîíîìåðàìè.

×èñëî íóêëåîòèäîâ â ÍÊ ìîæåò äîñòèãàòü ìèëëèàðäîâ.

Íàïîìíèì, ÷òî â ñîñòàâ êàæäîãî íóêëåîòèäà â ÍÊ âõîäÿò:

àçîòèñòîå îñíîâàíèå, ðèáîçà (èëè äåçîêñèðèáîçà) è îäèí ôîñôàò.

Âîäîðîäíûå ñâÿçè ìåæäó îñíîâàíèÿìè, íóêëåîòèäàìè è ÍÊ.

Ìåæäó àçîòèñòûìè îñíîâàíèÿìè íóêëåîòèäîâ,

âõîäÿùèìè â ñîñòàâ íóêëåèíîâûõ êèñëîò,

ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ âîäîðîäíûå ñâÿçè.

Ìåæäó ãóàíèíîì è öèòîçèíîì îáðàçóþòñÿ òðè âîäîðîäíûå ñâÿçè,

à ìåæäó àäåíèíîì è òèìèíîì äâå âîäîðîäíûå ñâÿçè.

Ïîýòîìó àäåíèí «ïðåäïî÷èòàåò» ñâÿçûâàòüñÿ ñ òèìèíîì,

à ãóàíèí ñ öèòîçèíîì.

Ïîýòîìó ãîâîðÿò, ÷òî àäåíèí êîìïëåìåíòàðåí òèìèíó,

à ãóàíèí êîìïëåìåíòàðåí öèòîçèíó.

Ïàðó îñíîâàíèé À-Ò è ïàðó Ã-Ö íàçûâàþò êîìïëåìåíòàðíûìè ïàðàìè.

Ïàðà àäåíèí-óðàöèë òàêæå ÿâëÿåòñÿ êîìïëåìåíòàðíîé.

Óðàöèë, êàê è òèìèí, ïðåäïî÷èòàåò ñâÿçûâàòüñÿ ñ àäåíèíîì,

îáðàçóÿ ïðè ýòîì äâå âîäîðîäíûõ ñâÿçè.

Íî óðàöèëà â ñîñòàâå «ãîòîâîé» ÄÍÊ íåò îí âõîäèò â ñîñòàâ ÐÍÊ.

Íî íóêëåîòèäû ñ óðàöèëîì èñïîëüçóþòñÿ ïðè ñèíòåçå ÄÍÊ ñì. î ïðàéìåðàõ â ï.78.

×òî ïðîèñõîäèò ñ íóêëåîòèäàìè ïðè ñèíòåçå ÍÊ èç íèõ?

Ïðè ñèíòåçå ÍÊ ïðîèñõîäèò ñîåäèíåíèå íóêëåîòèäîâ ÔÄÝ-ñâÿçÿìè.

Ïðè÷¸ì îíè äîëæíû ðàñïîëîæèòüñÿ â ñòðîãî îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå.

×åì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê íóêëåîòèäîâ â ÍÊ ïðè å¸ ñèíòåçå?

Ïîðÿäîê íóêëåîòèäîâ ñèíòåçèðóåìîé ÍÊ

îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäêîì íóêëåîòèäîâ äðóãîé íóêëåèíîâîé êèñëîòû.

Îá ýòîé äðóãîé ÍÊ ãîâîðÿò, ÷òî îíà èãðàåò ðîëü ÌÀÒÐÈÖÛ,

è íàçûâàþò åå ìàòðè÷íîé öåïüþ.

Ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî ïîðÿäîê íóêëåîòèäîâ ñèíòåçèðóåìîé ÍÊ îïðåäåëÿåòñÿ ìàòðèöåé,

óòî÷íÿÿ ïðè ýòîì, ÷òî ìàòðèöåé ÿâëÿåòñÿ äðóãàÿ íóêëåèíîâàÿ êèñëîòà,

è èìåííî ïîðÿäîê íóêëåîòèäîâ ìàòðè÷íîé íóêëåèíîâîé êèñëîòû

îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê íóêëåîòèäîâ â ñèíòåçèðóåìîé ÍÊ.

Êàê ïîðÿäîê íóêëåîòèäîâ ìàòðè÷íîé öåïè

îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê íóêëåîòèäîâ ñèíòåçèðóåìîé öåïè.

Ïðè ñèíòåçå ÍÊ

ê íóêëåîòèäàì ìàòðè÷íîé öåïè

âîäîðîäíûìè ñâÿçÿìè (íå ÔÄÝ)

ïðèñîåäèíÿþòñÿ ñòðîãî îïðåäåë¸ííûå íóêëåîòèäû ñèíòåçèðóåìîé öåïè

íå ëþáûå, à òîëüêî òå, êîòîðûå êîìïëåìåíòàðíû

íóêëåîòèäàì ìàòðè÷íîé öåïè.

(×üè àçîòèñíûå îñíîâàíèÿ,

âõîäÿùèå â ñîñòàâ íóêëåîòèäîâ ñèíòåçèðóåìîé öåïè,

êîìïëåìåíòàðíû àçîòèñòûì îñíîâàíèÿì,

âõîäÿùèì â ñîñòàâ ìàòðè÷íîé öåïè).

Òî åñòü ê ãóàíèíó, âõîäÿùåìó â ñîñòàâ íóêëåîòèäà ìàòðè÷íîé öåïè (ÄÍÊ èëè ÐÍÊ),

ïðèñîåäèíÿåòñÿ öèòîçèí,

âõîäÿùèé â ñîñòàâ íóêëåîòèäà ñèíòåçèðóåìîé öåïè (ÄÍÊ èëè ÐÍÊ).

Ê öèòîçèíó, âõîäÿùåìó â ñîñòàâ íóêëåîòèäà ìàòðè÷íîé öåïè (ÄÍÊ èëè ÐÍÊ),

ïðèñîåäèíÿåòñÿ ãóàíèí,

âõîäÿùèé â ñîñòàâ íóêëåîòèäà ñèíòåçèðóåìîé öåïè (ÄÍÊ èëè ÐÍÊ).

Ê àäåíèíó, âõîäÿùåìó â ñîñòàâ íóêëåîòèäà ìàòðè÷íîé öåïè,

ïðèñîåäèíÿåòñÿ òèìèí, âõîäÿùèé â ñîñòàâ íóêëåîòèäà ñèíòåçèðóåìîé öåïè.

Ýòî åñëè ñèíòåçèðóåòñÿ ÄÍÊ.

À åñëè ñèíòåçèðóåòñÿ ÐÍÊ èëè ïðàéìåð,

òî âìåñòî òèìèíà ïðèñîåäèíÿåòñÿ óðàöèë (âõîäÿùèé â ñîñòàâ íóêëåîòèäà).

Ê òèìèíó, âõîäÿùåìó â ñîñòàâ íóêëåîòèäà ìàòðè÷íîé öåïè (ÄÍÊ),

ïðèñîåäèíÿåòñÿ àäåíèí,

âõîäÿùèé â ñîñòàâ íóêëåîòèäà ñèíòåçèðóåìîé öåïè (ÄÍÊ èëè ÐÍÊ).

Ê óðàöèëó, âõîäÿùåìó â ñîñòàâ íóêëåîòèäà ìàòðè÷íîé öåïè (ÐÍÊ),

òîæå ïðèñîåäèíÿåòñÿ àäåíèí,

âõîäÿùèé â ñîñòàâ íóêëåîòèäà ñèíòåçèðóåìîé öåïè (ÄÍÊ èëè ÐÍÊ).

Ïðè ýòîì, êàê óæå îòìå÷åíî âûøå, ïðèñîåäèíåíèå íóêëåîòèäîâ ñèíòåçèðóåìîé öåïè

ê íóêëåîòèäàì ìàòðè÷íîé öåïè

ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò îáðàçîâàíèÿ âîäîðîäíûõ ñâÿçåé

ìåæäó àçîòèñòûìè îñíîâàíèÿìè íóêëåîòèäîâ ìàòðè÷íîé öåïè

è êîìïëåìåíòàðíûìè èì îñíîâàíèÿìè íóêëåîòèäîâ ñèíòåçèðóåìîé öåïè.

Êàê óæå ñêàçàíî, âîäîðîäíûå ñâÿçè áóäóò îáðàçîâûâàòüñÿ ìåæäó êîìïëåìåíòàðíûìè îñíîâàíèÿìè,

òî åñòü ê àäåíèíó ìàòðèöû ïðèñîåäèíèòñÿ òèìèí ñèíòåçèðóåìîé öåïè,

ê òèìèíó ìàòðèöû ïðèñîåäèíèòñÿ àäåíèí ñèíòåçèðóåìîé öåïè,

ê ãóàíèíó ìàòðèöû ïðèñîåäèíèòñÿ öèòîçèí ñèíòåçèðóåìîé öåïè

è ê öèòîçèíó ìàòðèöû ïðèñîåäèíèòñÿ ãóàíèí ñèíòåçèðóåìîé öåïè.

(Ïðè ýòîì âñå íàçâàííûå îñíîâàíèÿ âõîäÿò â ñîñòàâ íóêëåîòèäîâ).

Ïðèìåð: íà ó÷àñòêå ÄÍÊ (èãðàþùåì ðîëü ìàòðèöû),

ñîäåðæàùåì íóêëåîòèäû ñ îñíîâàíèÿìè Ã-À-Ö-Ö-À-Ò,

ìîæåò ñèíòåçèðîâàòüñÿ öåïî÷êà íóêëåîòèäîâ Ö-Ò-Ã-Ã-Ò-À, åñëè ñèíòåçèðóåòñÿ ÄÍÊ.

Íî åñëè ñèíòåçèðóåòñÿ ÐÍÊ, òî â äàííîì ôðàãìåíòå âìåñòî òèìèíà (Ò) áóäåò óðàöèë (Ó),

è ê àäåíèíó ìàòðèöû ïðèñîåäèíÿåòñÿ óðàöèë ñèíòåçèðóåìîé öåïè.

Ïîýòîìó íà ìàòðèöå Ã-À-Ö-Ö-À-Ò ïîëó÷èòñÿ òàêàÿ ÐÍÊ-îâàÿ öåïî÷êà:

Ö-Ó-Ã-Ã-Ó-À

Åñëè ìàòðèöåé ÿâëÿåòñÿ íå ÄÍÊ, à ÐÍÊ,

òî âìåñòî òèìèíà (Ò) ó íåå áóäåò óðàöèë (Ó),

à ïîäîáíàÿ öåïî÷êà áóäåò òàêîé:

Ã-À-Ö-Ö-À-Ó.

È àäåíèí ñèíòåçèðóåìîé öåïè áóäåò ñâÿçûâàòüñÿ ñ ýòèì óðàöèëîì ìàòðèöû.

Òàêèì îáðàçîì, ñîåäèíåíèå íóêëåîòèäîâ ñèíòåçèðóåìîé öåïè

òîëüêî ñ êîìïëèìåíòàðíûìè èì íóêëåîòèäàìè ìàòðè÷íîé öåïè

(âîäîðîäíûìè ñâÿçÿìè)

ïîçâîëÿåò «âûñòðîèòü» íóêëåîòèäû ñèíòåçèðóåìîé öåïè â íóæíîì ïîðÿäêå.

Êðîìå ýòîãî, íóæíî ñîåäèíèòü íóêëåîòèäû ñèíòåçèðóåìîé öåïè ìåæäó ñîáîé ÔÄÝ ñâÿçÿìè

òîãäà îíè ñòàíóò öåïî÷êîé, íóêëåèíîâîé êèñëîòîé.

Îáðàçîâàíèå áîëüøèíñòâà ÔÄÝ ñâÿçåé êàòàëèçèðóåòñÿ ôåðìåíòàìè, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ ïîëèìåðàçàìè.

Èíîãäà ðàáîòàþò ôåðìåíòû ëèãàçû.

ÔÄÝ ñâÿçè.

ÔÄÝ-ñâÿçè îáðàçóþòñÿ ìåæäó ðèáîçîé (èëè äåçîêñè/ðèáîçîé) ïðåäûäóùåãî íóêëåîòèäà

è ôîñôàòîì ïðèñîåäèíÿåìîãî (ñëåäóþùåãî) íóêëåîòèäà.

Ïðè ýòîì ôîñôàò (íîâîãî íóêëåîòèäà), åãî àòîì ôîñôîðà ïðèñîåäèíÿåòñÿ

«âìåñòî» àòîìà âîäîðîäà ÎÍ ãðóïïû ïåíòîçû

â òðè-øòðèõ ïîëîæåíèè ïðåäûäóùåãî íóêëåîòèäà.

Ñàì ôîñôàò ïðè ýòîì òåðÿåò ÎÍ àòîìû.

Êàê ïðàâèëüíî íàðèñîâàòü ÔÄÝ-ñâÿçü ìåæäó äâóìÿ íóêëåîòèäàìè.

1. Ðèñóåì äâà íóêëåîòèäà ðÿäîì (íàïðèìåð, ÖÌÔ è ÀÌÔ).

2. Æåëàòåëüíî òàê, ÷òîáû ïîä ðèáîçîé ÖÌÔ îêàçàëñÿ ôîñôàò ÀÌÔ.

3. Ó ïðåäûäóùåãî íóêëåîòèäà (ÖÌÔ) íóæíî çà÷åðêíóòü àòîì Í

â 3-ì ïîëîæåíèè ïåíòîçû

òåïåðü ÖÌÔ ñòàë òàê íàçûâàåìûì îñòàòêîì ÖÌÔ.

4. Ó ñëåäóþùåãî íóêëåîòèäà (ÀÌÔ) íóæíî çà÷åðêíóòü ÎÍ àòîìû ôîñôàòà

òåïåðü ÀÌÔ ñòàë òàê íàçûâàåìûì îñòàòêîì ÀÌÔ.

5. Çàòåì ìåæäó àòîìîì Î â 3-ì ïîëîæåíèè áûâøåãî ÖÌÔ

è ìåæäó àòîìîì ôîñôîðà áûâøåãî ÀÌÔ

íóæíî íàðèñîâàòü ñâÿçü ýòî è åñòü ÔÄÝ-ñâÿçü ìåæäó îñòàòêàìè ÖÌÔ è ÀÌÔ.

Òî÷íî òàê æå ðèñóþò ÔÄÝ-ñâÿçè ìåæäó ëþáûìè äðóãèìè íóêëåîòèäàìè.

Åñëè íàðèñîâàòü ðÿäîì 10 íóêëåîòèäîâ, à çàòåì íàðèñîâàòü ìåæäó íèìè ÔÄÝ-ñâÿçè, òî ïîëó÷àåòñÿ êîðîòêàÿ ÍÊ.

Êàê ïðîèñõîäèò ïðèñîåäèíåíèå î÷åðåäíîãî íóêëåîòèäà

ñèíòåçèðóåìîé öåïè

ê ïðåäûäóùåìó íóêëåîòèäó ñèíòåçèðóåìîé öåïè.

1). Ê àçîòèñòîìó îñíîâàíèþ î÷åðåäíîãî íóêëåîòèäà ìàòðèöû

âîäîðîäíûìè ñâÿçÿìè

ïðèñîåäèíÿåòñÿ êîìïëåìåíòàðíîå åìó îñíîâàíèå

î÷åðåäíîãî íóêëåîòèäà ñèíòåçèðóåìîé öåïè.

Ïðè ýòîì ïðèñîåäèíåííûé íóêëåîòèä ñèíòåçèðóåìîé öåïè ñîäåðæèò ÒÐÈ ôîñôàòà.

Òî åñòü äëÿ ñèíòåçà ÍÊ èñïîëüçóþòñÿ íóêëåòèäû, ñîäåðæàùèå ïî òðè ôîñôàòà.

Äðóãèìè ñëîâàìè, ñóáñòðàòàìè èëè ñûðü¸ì äëÿ ñèíòåçà ÍÊ ñëóæàòÇíóêëåîçèäÒÐÈôîñôàòû (ÍÒÔ).

2). Äâà êðàéíèõ ôîñôàòà íîâîãî íóêëåîòèäà îòùåïëÿþòñÿ,

îñòàâøèéñÿ îäèí ôîñôàò ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ïåíòîçå ïðåäûäóùåãî íóêëåîòèäà

ñèíòåçèðóåìîé öåïè ÔÄÝ-ñâÿçüþ

(ýòè ðåàêöèè êàòàëèçèðóþò ôåðìåíòû ïîëèìåðàçû).

Ïðè îòùåïëåíèè äâóõ ôîñôàòîâ âûäåëÿåòñÿ ýíåðãèÿ, çà ñ÷åò ýòîé ýíåðãèè îáðàçóåòñÿ ÔÄÝ ñâÿçü.

Òàêèì îáðàçîì, ñóáñòðàòàìè ïðè ñèíòåçå ÍÊ ÿâëÿþòñÿ ÍÒÔ,

íî èç-çà îòùåïëåíèÿ äâóõ ôîñôàòîâ îò êàæäîãî ÍÒÔ â ïðîöåññå ïðèñîåäèíåíèÿ íóêëåîòèäà ïîëó÷àåòñÿ òàê,

÷òî ñîñòîÿò ÍÊ èç ÍÌÔ.

ÂÈÄÛ ìàòðè÷íûõ ñèíòåçîâ (ÌÑ).

Ìàòðè÷íûå ñèíòåçû ýòî ñèíòåçû, äëÿ êîòîðûõ íóæíà ìàòðèöà,

êîòîðàÿ «ïîäñêàçûâàåò»,

â êàêîì ïîðÿäêå íóæíî ñîåäèíèòü ìîíîìåðû ñèíòåçèðóåìîãî ïîëèìåðà.

Èçâåñòíî 5 âèäîâ ìàòðè÷íûõ ñèíòåçîâ.

Âî âñåõ ÌÑ ðîëü ìàòðèöû èãðàåò ÍÊ: ÄÍÊ èëè ÐÍÊ.

Ñèíòåçèðóåìûì ïðîäóêòàìè ïðè ÌÑ ìîãóò áûòü:

ÄÍÊ, ÐÍÊ è áåëîê.

Ñèíòåç áåëêà (òî÷íåå, ïîëèïåïòèäíîé öåïè ïåðâè÷íîé ñòðóêòóðû áóäóùåé ìîëåêóëû áåëêà) íà ìàòðèöå ÐÍÊ íàçûâàåòñÿ òðàíñëÿöèåé («ïåðåâîäîì»).

Ñèíòåç ÐÍÊ íà ìàòðèöå ÄÍÊ íàçûâàåòñÿ òðàíñêðèïöèåé («ñïèñûâàíèåì»),

à ïðîòèâîïîëîæíûé ïðîöåññ ñèíòåçà ÄÍÊ íà ìàòðèöå ÐÍÊ

íàçûâàåòñÿ îáðàòíîé òðàíñêðèïöèåé.

Ñèíòåç ÄÍÊ íà ìàòðèöå ÄÍÊ íàçûâàåòñÿ ðå(äó)ïëèêàöèåé ÄÍÊ,

ñèíòåç ÐÍÊ íà ìàòðèöå ÐÍÊ íàçûâàåòñÿ ðåïëèêàöèåé ÐÍÊ

(ýòîò ÌÑ îáíàðóæåí òîëüêî ó âèðóñîâ, ó ÷åëîâåêà íå îáíàðóæåí).

Åñòü ïîíÿòèå êîìïëåìåíòàðíîãî ïàðòíåðà (ÊÏ)

âåùåñòâà, êîòîðîå íåïîñðåäñòâåííî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ìàòðèöåé

(ïî ïðèíöèïó êîìïëåìåíòàðíîñòè).

Ïðè òðàíñëÿöèè ÊÏ ÿâëÿþòñÿ òðàíñïîðòíûå ÐÍÊ (òÐÍÊ).

Ïðè îñòàëüíûõ ÌÑ êîìïëåìåíòàðíûìè ïàðòíåðàìè ÿâëÿþòñÿ ÍÊ,

íàçûâàíèÿ êîòîðûõ ñîâïàäàþò ñ íàçâàíèÿìè ñèíòåçèðóåìûõ ÍÊ

ôàêòè÷åñêè êîìïëåìåíòàðíûìè ïàðòí¸ðàìè íàçûâàþòñÿ ÍÊ äî òîãî, êàê çàêîí÷èòñÿ èõ ñèíòåç (íå/äî/ñèíòåçèðîâàííûå ÍÊ).

òÐÍÊ åñòü ó÷àñòîê, êîòîðûé âçàèìîäåéñòâóåò ñ ìàòðèöåé (ñ ìÐÍÊ).

Ýòîò ó÷àñòîê ñîñòîèò èç òðåõ íóêëåîòèäîâ (ÿâëÿåòñÿ òðèïëåòîì)

è íàçûâàåòñÿ àíòèêîäîíîì

ïîòîìó ÷òî äîëæåí êîìïëåìåíòàðíî ñâÿçàòüñÿ ñ òðåìÿ íóêëåîòèäàìè ìÐÍÊ,

êîòîðûå íàçûâàþòñÿ êîäîíîì.

Ê òÐÍÊ ñ îïðåäåëåííûì àíòèêîäîíîì ìîæåò ïðèñîåäèíÿòüñÿ òîëüêî îäèí àìèíîàöèë (îñòàòîê àìèíîêèñëîòû).

Çà ñ÷åò ýòîãî íà ìàòðèöå ìÐÍÊ îáðàçóåòñÿ ÏÏÖ,

ñîñòîÿùàÿ èç îïðåäåëåííûõ àìèíîàöèëîâ,

ðàñïîëîæåííûõ â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå (ìÐÍÊ òðàíñëèðóåòñÿ â ÏÏÖ).

Источник