Состав какого преступления содержится в действиях

В соответствии с УК РФ, совершение общественно опасного деяния, содержащего все признаки состава преступления, является основанием для привлечения человека к уголовной ответственности.

Правильное понимание и применение на практике научных положений о составе преступления играют важную роль в соблюдении законности и реализации мер по усилению борьбы с организованной преступностью. Уголовное дело не может быть возбуждено, если в общественно опасном деянии отсутствует состав преступления.

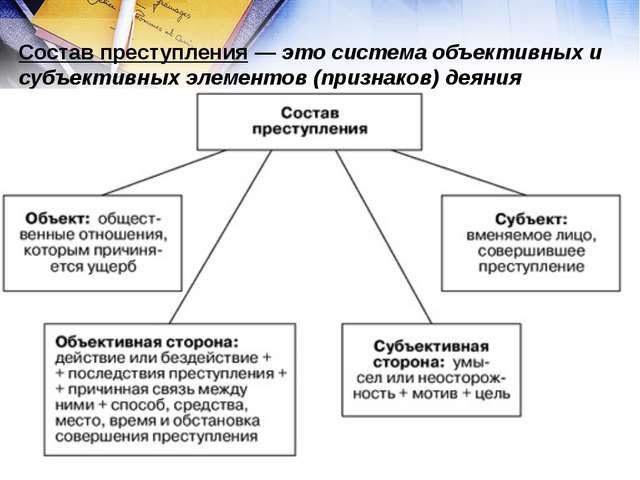

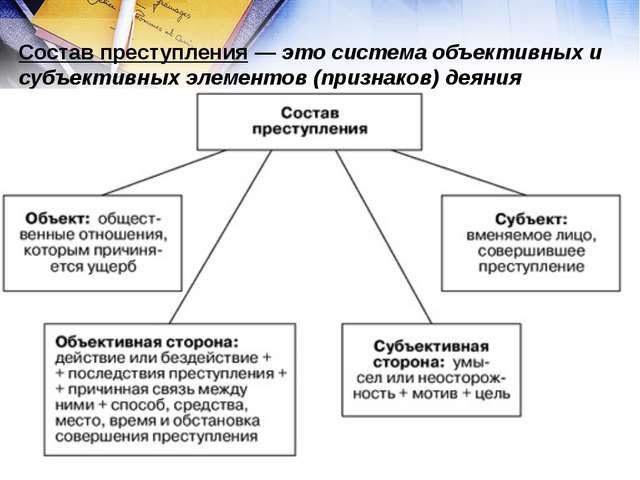

Понятие и элементы состава преступления

Определение 1

Состав преступления – это совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние.

Возникает состав преступления на основе обобщения характеристик деяний того или иного вида, выделения наиболее существенных особенностей, необходимых и достаточных для констатации преступности тех или иных действий (или бездействия).

Понятия «преступление» и «состав преступления» хотя и являются близкими, но не совпадают, их нельзя отождествлять. Как отмечается в юридической науке, состав преступления необходим для более точного выявления социально-политического и юридического содержания общественно опасного деяния.

Готовые работы на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

Например, конкретизированными видами преступлений являются: кража, мошенничество, дезертирство и т.д. А совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих эти деяния, представляет собой составы вышеперечисленных преступлений.

По своей структуре состав преступления состоит из четырех элементов:

- объект;

- объективная сторона;

- субъект;

- субъективная сторона.

Рассмотрим все вышеперечисленные элементы более подробно.

- Объект преступления – то, на что посягает злоумышленник. Так, при убийстве объектом преступления является жизнь другого человека, при краже – чужая собственность.

- Обязательным признаком объективной стороны преступления является конкретное деяние (действие или бездействие). Например, кража определяется законом как тайное хищение чужого имущества, а грабеж – как открытое хищение чужого имущества. Таким образом, отличие кражи от грабежа состоит в способе совершения преступления.

- Субъектом преступления является лицо, на которое возможно возложение уголовной ответственности. Лишь вменяемый человек, достигший указанного законом возраста, должен нести наказание за содеянное.

- Виновность лица, совершившего общественно опасное деяние, представляет собой субъективную сторону преступления. Вина может быть умышленной или неосторожной. Мотив и цель противоправного действия (или бездействия) также относятся к субъективной стороне преступления.

Замечание 1

При отсутствии хотя бы одного из этих четырех элементов состава преступления нет и оснований для привлечения человека к уголовной ответственности.

интернет-биржа студенческих работ”>

интернет-биржа студенческих работ”>

Рисунок 1. Понятие и элементы состава преступления. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Признаки состава преступления

Выделяют необходимые (обязательные) и факультативные признаки состава преступления.

Необходимые признаки присущи каждому конкретному составу преступления. К ним относятся:

- общественные отношения, на которые посягает преступление;

- опасные действия или бездействие, а также наступившие в результате вредные последствия;

- умышленная или неосторожная вина;

- физическое лицо, вменяемое и достигшее возраста, начиная с которого наступает уголовная ответственность.

Факультативные признаки присущи не всем без исключения составам преступления, а только некоторым из них. Они могут дополнительно характеризовать объект преступления, объективную сторону, субъективную сторону или субъект преступления. Например, разбой посягает не только на собственность потерпевшего, но и на его личность.

Немаловажными признаками объективной стороны преступления могут являться: способ, время, место, условия и другие объективные обстоятельства, указанные в законе. Так, преступления против военной службы, совершенные в боевой обстановке, караются строже, чем аналогичные действия в мирное время.

Уголовный закон рассматривает корыстные побуждения в качестве отягчающего обстоятельства при совершении убийства. Мотив и цель преступления, таким образом, также могут быть признаны факультативными признаками конкретного деяния.

Установление в действиях лица не того состава преступления, который на самом деле в них содержится, способно повлечь за собой ошибки при назначении наказания.

Состав преступления: критерии классификации

Классификация составов преступлений необходима для правильной их квалификации и четкого применения уголовного законодательства. При этом разграничение происходит на основании различных критериев, таких как:

- степень общественной опасности деяния;

- структура состава преступления;

- конструкция объективной стороны преступления.

В зависимости от степени общественной опасности различают три вида составов преступлений: основной состав, состав со смягчающими обстоятельствами и состав с отягчающими обстоятельствами.

По структуре состава преступления в законе различаются два их вида: простой и сложный. Первый из них характеризуется одним объектом, одним действием, одним последствием и одной формой вины.

При совершении сложных составов преступлений виновные лица посягают на два объекта, выполняя при этом два различных действия, а также выявляются две формы вины, связанные с психическим отношением человека к своему деянию.

На основании особенностей конструкции объективной стороны преступления различаются материальные и формальные составы.

Материальными принято считать такие составы преступлений, в характеристику объективной стороны которых входит не только деяние, но и его общественно опасные последствия.

Для формальных составов преступлений наступление общественно опасных последствий не является обязательным признаком.

Замечание 2

Помимо вышеназванных различают также родовые и специальные составы преступлений. Родовые составы содержат общие признаки конкретного деяния. Специальные составы включают в себя признаки той или иной разновидности этого преступления. Например, кража или кража со взломом.

Такую правовую ситуацию в юридической науке принято называть конкуренцией норм, предусматривающих родовой состав преступления или специальный. В данном случае применяется норма, в которой описаны признаки специального состава преступления. То есть, кражи со взломом.

Источник

Уголовный закон это юридическая математика, где в определенные формулы нужно “подставлять” данные, после чего оценивать существуют основания для привлечения к уголовной ответственности или нет.

Состав преступления это совокупность признаков, позволяющих отнести общественно опасное деяние к преступлению и назначить за его совершение наказание. В соответствии со ст.14 УК РФ преступлением признается виновносовершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

Перечень деяний, запрещенных уголовным законом под угрозой наказания содержится в Особенной части Уголовного кодекса РФ и является исчерпывающим. То, что не описано в Особенной части УК РФ произвольно не может считаться преступлением, условно говоря: нет “статьи” – нет преступления.

Состав преступления содержит 4 элемента:

- объект преступления (охраняемые правоотношения, охраняемый объект)

- объективная сторона (общественно опасное деяние, а также время, место, способ его совершения)

- субъект (лицо совершившее преступление)

- субъективная сторона (наличие вины, мотив, цель)

При отсутствии или порочности одного из этих элементов уголовное преследование невозможно, а начатое уголовное преследование подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.

Объект преступления.

Уголовный закон охраняет определенную совокупность правоотношений. Какую именно, понять очень просто – достаточно открыть оглавление к Особенной части УК РФ и пройтись по названиям разделов – это и будут категории правоотношений, которые охраняются законом:

- преступления против личности (охраняемые объекты – жизнь и здоровье; свобода, честь, достоинство, половая неприкосновенность, половая свобода, конституционные права и свободы, семья и интересы несовершеннолетних)

- преступления в сфере экономики (охраняемые объекты: собственность, экономическая деятельность, интересы службы в коммерческих и иных организациях)

- преступления против общественной безопасности и общественного порядка (охраняемые объекты: общественная безопасность, здоровье населения и общественная нравственность, экология, безопасность движения и эксплуатация транспорта, сфера компьютерной информации)

- преступления против государственной власти (охраняемые объекты: конституционный строй и безопасность государства, гос власть, интересы гос службы, правосудие, порядок управления)

- преступления против военной службы (охраняемый объект: военная служба)

- преступления против мира и безопасности человечества

Объективная сторона

Общественно опасное деяние является центральным элементом преступления, составляет его сущность. Привлечение к уголовной ответственности за так называемый “голый умысел” либо за “опасное состояние” (вооружен, агрессивен) субъекта, которое не проявилось в его поведении, направленном на причинение вреда охраняемым объектам невозможно. Пока субъект не начал действовать, то есть исполнять объективную сторону преступления, привлечь к уголовной ответственности его невозможно.

Общественно опасное деяние может быть совершено как в форме действия(грабеж), так и в форме бездействия (оставление в опасности). Кроме того, объективную сторону преступления образуют такие признаки, как время, место, способ совершения преступления. В частности, если в время и место совершения преступления могут быть не установлены следствием и судом (формулировка: в неустановленное время, в неустановленном месте), то способ совершения преступления часто играет ключевую роль для квалификации содеянного (отнесении преступления к той или иной статье УК РФ). Так, например, кража, грабеж или разбой отличаются именно по способу совершения общественно опасного деяния, направленного на такой охраняемый объект, как собственность. Тайный способ – кража; открытый способ (выхватил сумку, пнул и выхватил сумку) – грабеж; открытый , сопряженный с нападением и применением насилия, которое “тянет” на легкий вред здоровью – разбой.

Субъект

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее возрастауголовной ответственности. Минимальный возраст. с которого наступает уголовная ответственность в России – 14 лет. Общественно опасные деяния, даже убийство, совершенное лицом, которому на момент совершения было 13 лет 11 месяцев и 29 дней преступлением считаться не будет, так как в составе преступления будет отсутствовать элемент, а именно субъект.

Несколько слов о вменяемости.

Согласно ст.21 УК РФ не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. То есть необходимой характеристикой субъекта преступления должна быть его вменяемость. На момент совершения преступления он должен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Именно поэтому в ходе предварительного расследования в обязательном порядке истребуются справки из ПНД по месту жительства лица, а также практически по всем категориям тяжких и особо тяжких преступлений проводится судебная психолого-психиатрическая экспертиза на предмет определения вменяемости субъекта преступления. Мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия), руководить ими или не мог может определить только экспертиза, которую оценивает суд.

На моей практике был случай, когда, военнослужащий, покинув расположение воинской части, совершил убийство молодой пары, согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы на момент совершения преступления у него была констатирована параноидальная шизофрения, которая исключает возможность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Ленинградский окружной военный суд вынес не приговор по ч.2 ст.105 УК РФ (отсутствовал состав преступления – вменяемый субъект преступления), а определение о направлении лица на принудительное лечение.

Стоит также отметить, что в уголовном праве существует понятие“специальный субъект”. Спецсубъект – это лицо, которое на момент совершения преступления состояло в определенном статусе (судья, адвокат, родитель, опекун), занимало определенную должность (военнослужащий, гос служащий, должностное лицо при исполнении служебных обязанностей в коммерческой или государственной организации). Очень большое количество статей Особенной части УК РФ предусматривают ответственность именно для спецсубъектов (дезертирство, неуставные отношения, получение и вымогательство взятки, превышение должностных полномочий и др.).

Субъективная сторона

Наличие и форма этого элемента состава преступления очень непросто доказывается.

Для того, чтобы стать преступлением общественно опасному деянию необходимо виновное его совершение. То есть, вменяемый, достигший возраста уголовной ответственности субъект должен совершить общественно опасное деяние в форме умысла (ст. 25 УК РФ) или неосторожности (ст.26 УК РФ), ну или с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ) (умышленно наносил телесные тяжкие телесные повреждения, однако смерти потерпевшего не хотел, к последствиям избиения, в виде причинения смерти имела место вина в форме неосторожности – ч.4 ст. 111 УК РФ, например)

Умышленное общественно опасное деяние может быть двух видов:

- совершенное с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления (характерный пример – прицельное огнестрельное ранение в голову. Такое исполнение объективной стороны преступления будет свидетельствовать о том, что субъект преступления осознавал, что посягает на жизнь, предвидел неизбежность гибели потерпевшего и осознанно желал именно гибели, так как пуля в голову иных последствий не подразумевает).

- совершенное с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично (характерный пример удар ножом в любой жизненно-важный орган, например в печень и оставление потерпевшего там, где он и остался, то есть осознавал, что посягает на жизнь, о чем свидетельствует удар в жизненно-важный орган, не мог не предвидеть, что от такого повреждения наступает смерть, но отнесся безразлично к этому: оставил потерпевшего, помощь не оказывал).

Неосторожное общественно опасное деяние может быть также двух видов:

- совершенное по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий (классический пример – ДТП, когда в мыслях, “эх проскочу”, что реализуется превышением скорости, игнорированием запрещающего сигнала светофора, опасным маневрированием, что по итогу приводит к тяжким последствиям на дороге).

- совершенное по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия (пример: исполняя обязанности сестры-хозяйки и совмещая их с функциями санитарки – ванщицы, осуществляла помывку находящегося на лечении тяжелобольного пациента. Женщина поместила потерпевшего в ванну, открыла воду и вышла из помещения ванной комнаты. В этот момент из крана потекла очень горячая вода, однако мужчина в силу своего заболевания не имел возможности самостоятельно передвигаться, а также позвать на помощь, так как был немой. В результате этого потерпевший получил термические ожоги тела 1-2 степени, которые послужили причиной развития пневмонии и повлекли смерть больного. Санитарка была должна находиться рядом с больным, на что указывала инструкция. При должной предусмотрительности она могла предвидеть негативные последствия своего поведения, однако, не осознавая всю меру опасности угрожавшей больному, нарушила должностную инструкцию, что и привело к таким тяжким последствиям. Суд признал санитарку диспансера виновной в смерти потерпевшего и определил ей наказание в виде 1 года лишения свободы.)

Являясь видом неосторожной вины, небрежность имеет некоторое сходство с преступным легкомыслием. Общее для них в интеллектуальном критерии – отсутствие предвидения реальной возможности наступления общественно опасных последствий. Вместе с тем они различаются по целому ряду признаков, относящихся как к интеллектуальному, так и волевому критерию.

Интеллектуальный критерий: при легкомыслии лицо предвидит абстрактную возможность наступления последствий, а при небрежности – не предвидит, однако должно (объективный критерий) и могло (субъективный критерий) их предвидеть.

Волевой критерий: в легкомыслии он характеризуется легкомысленным расчетом на предотвращение преступных последствий, основанном на реальных жизненных обстоятельствах, при небрежности – непроявлением должного напряжения психических процессов, которое не позволяет ему предвидеть последствия своего поведения.

Таким образом, для выводов о том, подлежит лицо уголовной ответственности или не подлежит и по какой статье УК РФ необходимо установить наличие или отсутствие в его действиях состава преступления и дать полную характеристику всем его четырем элементам, оценив в своей совокупности.

Итак, чтобы однозначно высказаться подлежит лицо уголовной ответственности или нет нужно:

- Определить объект посягательства;

- Установить все компоненты объективной стороны преступления — время, место, способ, форма деяния (действие бездействие), установить имело место покушение или состав окончен, установить, на основании исполнения объективной стороны преступления является ли лицо исполнителем, соисполнителем, пособником или подстрекателем;

- Проанализировать субъект преступления — возраст, вменяемость, является ли спецсубъектом;

- Установить и оценить мотив, цель, форму вины субъекта;

- Квалифицировать (отнести к той или иной статье УК РФ установленный состав преступления)

За этим перечнем идет следующий, связанный уже с назначением наказания за совершенное преступления, но об этом уже в других статьях.

Источник