В каких клетках содержатся хромосомы

Где находятся хромосомы? 6 класс, значит, прогуливали? Но не волнуйтесь, мы найдём ответ на этот вопрос, а также определим, какую важность они имеют для живых организмов. Каков механизм их размещения и построения?

Небольшое отступление

Хромосомы являются важной частью генного механизма. Они выступают в качестве хранилища ДНК. Некоторые вирусы имеют одноцепочные молекулы, но в большинстве случаев они двуцепочные и являются линейными или замкнутыми в кольцо. Но размещается ДНК в хромосомах исключительно в клеточных организмах. То есть это хранилище в вирусах не используется в обычном понимании, поскольку сам микроорганизм выступает в такой роли. При свертывании в спираль молекулы размещаются более компактно. Хромосомы состоят из хроматина. Это специальное волокно, которое образуется, когда эукариотическая ДНК обматывает специальные белковые частицы, называемые гистонами. Они располагаются через определённый интервал, поэтому структура получается стабильной.

О хромосомах

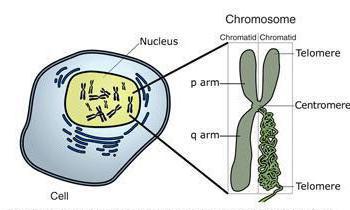

Они являются основными структурными элементами клеточного ядра. Благодаря наличию способности самовоспроизведения, хромосомы могут обеспечивать генетическую связь между поколениями. Следует отметить разницу их длины у разных животных и людей: их размер может колебаться от долей к десяткам микрон. В качестве химической основы построения используются нуклеопротеиды, что формируются из таких белков, как протамины и гистоны. Хромосомы непрерывно находятся в клеточном ядре. И это относится ко всем возможным высшим формам жизни. Так, приведённое утверждение про то, где находятся хромосомы в животной клетке, с точно такой же уверенностью можно отнести и к растениям. Выгляните в окно. Какие деревья можете увидеть за ним? Липу, дуб, берёзу, орех? Или, может, кусты смородины и малины? Отвечая на вопрос о том, где находятся хромосомы у растений, что были перечислены, можно сказать, что они там же, где и в животных организмах, – в ядрах клеток.

Расположение хромосом в клетке: как делается выбор

Многоклеточный эукариот является обладателем диплоидного набора хромосом. Он составляется из генома отца и матери. Благодаря процессу мейоза они конъюгируют между собой. Это обеспечивает протекание процесса обмена участками – кроссинговера. Возможным в данных случаях является спаривание гомологичных хромосом. Это необходимо, чтобы обеспечить функционирование генов в клетках, что не делятся, а находятся в покоящемся состоянии. Вытекающим из этого является следствие, что хромосомы находятся в ядре и для продолжения функций делений они не должны покидать его пределы. Конечно, найти нуклеотидные остатки в самой клетке не составит труда. Но в большинстве случаев это или геном в митохондриях, или отдельные части целого, что откололись и сейчас в «свободном плавании». Встретить полноценную хромосому за пределами ядра очень сложно. А если такое и происходит, то исключительно из-за физических повреждений.

Хромосомный набор

Так называют всю совокупность хромосом, которые есть в ядре клетки. У каждого биологического вида есть свой постоянный и характерный для него набор, который закрепился во время эволюции. Он может быть двух типов: одиночный (или гаплоидный, встречается в половых клетках животных) и двойной (или диплоидный). Наборы разнятся количеством хромосом, что в них присутствуют. Так, у лошадей их количество равняется двум. А вот у простейших и некоторых споровых растениях их количество может достигать тысяч. Кстати, если говорить про то, где находятся хромосомы у бактерий, то следует отметить, что у них они тоже, как правило, находятся в ядре, но не исключено и то, что они будут «свободно» плавать в цитоплазме. Но это относится исключительно к одноклеточным. Причем разнятся они не только количеством, но и размером. У человека в наборе имеется 46 хромосом.

Морфология хромосом

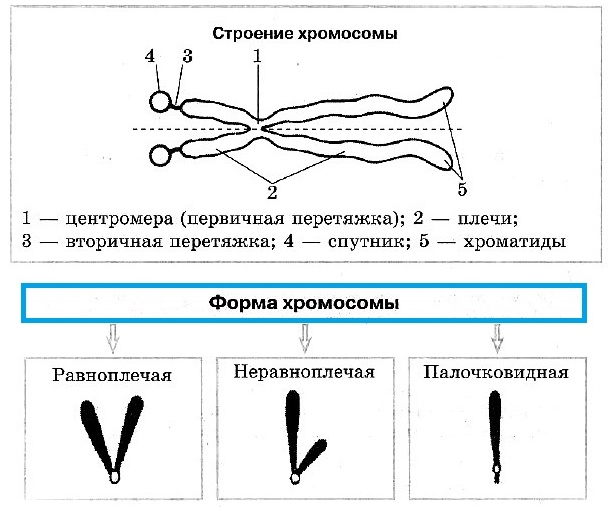

Она напрямую связана с их спирализацией. Так, когда они находятся в стадии интерфазы, то они наиболее развернуты. Но при начале процесса деления хромосомы начинают интенсивно укорачиваться путём проведения своей спирализации. Наибольшая степень этого состояния припадает на стадию метафазы. На ней формируются относительно короткие и плотные структуры. Метафазная хромосома формируется из двух хроматид. Они в свою очередь состоят из так называемых элементарных нитей (хромонем).

Индивидуальные хромосомы

Их различают в зависимости от места нахождения центромеры (первичная перетяжка). Если эта составляющая теряется, то хромосомы теряют способность к делению. И вот первичная перетяжка делит хромосому на два плеча. Также могут образовываться вторичные (в этом случае полученный результат называют спутником). Каждый вид организмов обладает своими специфическими (численно, по размеру или форме) наборами хромосом. Если он двойной, то его обозначают как кариотип.

Хромосомная теория наследственности

Впервые эти носители были описаны И.Д. Чистяковым в 1874 году. В 1901-м Уилсон обратил внимание на присутствие параллелизма в их поведении. Затем он сфокусировался на Менделеевских факторах наследственности в мейозе и при оплодотворении и пришел к выводу, что гены расположены в хромосомах. На протяжении 1915-1920 годов Морганом и его сотрудниками это положение было доказано. Они локализировали несколько сотен генов в хромосомах дрозофилы, создав первую генетическую карту. Данные, полученные в это время, легли в основу всего последующего развития науки в данном направлении. Также на основании этой информации была разработана хромосомная теория наследственности, по которой преемственность клеток и целых организмов обеспечивается благодаря именно этим носителям.

Химический состав

Исследования продолжались, и во время биохимических и цитохимических экспериментов в 30-50 годах прошлого столетия было установлено, из чего они скомпонованы. Их состав такой:

- Основные белки (протамины и гистоны).

- ДНК.

- Негистонные белки.

- Переменные компоненты. В их качестве могут выступать РНК и кислый белок.

Хромосомы сформированы из дезоксирибонуклеопротеидных нитей. Они могут соединяться в пучки. В 1953 году было открыто строение молекулы ДНК и разобран механизм её авторепродукции. Знания, полученные о нуклеиновом коде, послужили основой для возникновения новой науки – генетики. Сейчас мы не только знаем, где в клетке находятся хромосомы, но также имеем представление, из чего они составляются. Когда в обычных бытовых разговорах говорят про наследственный аппарат, то обычно подразумевают одну ДНК, но вы-то теперь знаете, что она является только его составляющей.

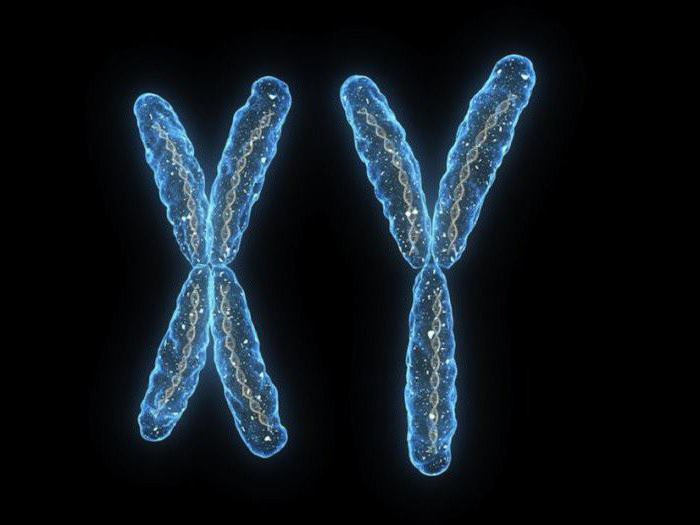

Половые хромосомы

Гены, которые отвечают за пол млекопитающего (и человека в том числе), находятся в специальной паре. Могут быть и другие случаи организации, в которых всё определяется соотношением каждого вида половых хромосом. Животные, обладающие таким типом определения, называются аутосомами. У человека же (и других млекопитающих тоже) женский пол определяется одинаковыми хромосомами, которые обозначаются как Х. Для мужского используется Х и У. А как же происходит выбор, какого пола будет ребёнок? Первоначально созревает женский носитель (яйцеклетка), в котором размещена Х. А пол определяется всегда по содержимому сперматоцитов. Они в равной пропорции (плюс/минус) содержат и Х, и У-хромосомы. От носителя, который первым совершит оплодотворение, и зависит пол будущего ребёнка. И в результате может возникнуть или женщина (ХХ), или мужчина (ХУ). Итак, мы не только выяснили, где находятся хромосомы у человека, но также разобрались с особенностями их размещения и комбинирования при создании нового организма. Стоит заметить, что этот процесс является несколько облегченным у более простых форм жизни, поэтому, знакомясь с тем, что у них и как протекает, вы можете заметить небольшие отличия от описанной здесь модели.

Функционирование

Хромосомная ДНК может быть представлена как матрица, которая работает, чтобы синтезировать специфические молекулы информационной РНК. Но этот процесс может протекать только при условии деспирализации определённого участка. Говоря про возможность работы гена или целой хромосомы, следует отметить, что для их функционирования могут понадобиться определённые условия. Вы, наверное, слышали про инсулин? Ген, отвечающий за его выработку, есть во всём человеческом теле. Но вот активироваться и работать он может исключительно при нахождении в нужных клетках, которые создают поджелудочную железу. И таких случаев довольно много. Если говорить об исключении из метаболизма целой хромосомы, то тут можно вспомнить про образование тела полового хроматина.

Хромосомы человека

В 1922 году Пейтнером была выдвинута гипотеза о том, что человек имеет 48 хромосом. Конечно, это было сказано не на пустом месте, а основываясь на определённых данных. Но в 1956 году учеными Тиром и Леваном при использовании новейших методов исследования генома человека было установлено, что на самом деле человек имеет только 46 хромосом. Они же и дали описание нашего кариотипа. Нумерация пар идёт от единицы до двадцати трех. Хотя последней паре часто не присваивают число, а отдельно называют, из чего она состоит.

Заключение

Итак, мы определили на протяжении статьи, какую роль имеют хромосомы, где они размещены и как строятся. Конечно, главное внимание получил геном человека, но были рассмотрены и животные, а также растения. Мы знаем, где в клетке находятся хромосомы, особенности их расположения, а также возможные трансформации, которые с ними могут происходить. Если говорить про геном, то помните, что он может быть и в других частях, а не только ядре. Но вот на то, какими будут дочерние объекты, влияет именно то, что имеется в хромосомах. Причем от количества оных не сильно зависят особенности организма. Итак, рассказав о том, где находятся хромосомы в растительной клетке и организмах животных, считаем, что наша задача была выполнена.

Источник

Раздел ЕГЭ: 2.7. Клетка — генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз — деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза

Клетка — генетическая единица живого

Клетка — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов и вироидов — форм жизни, не имеющих клеточного строения). Обладает собственным обменом веществ, способна к самовоспроизведению.

Содержимое клетки отделено от окружающей среды плазматической мембраной. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой расположены различные органеллы и клеточные включения, а также генетический материал в виде молекулы ДНК. Каждая из органелл клетки выполняет свою особую функцию, а в совокупности все они определяют жизнедеятельность клетки в целом.

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.

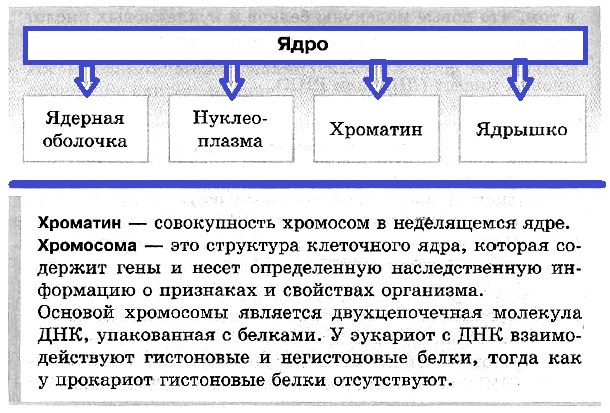

Хромосомы

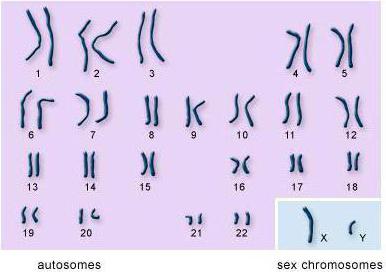

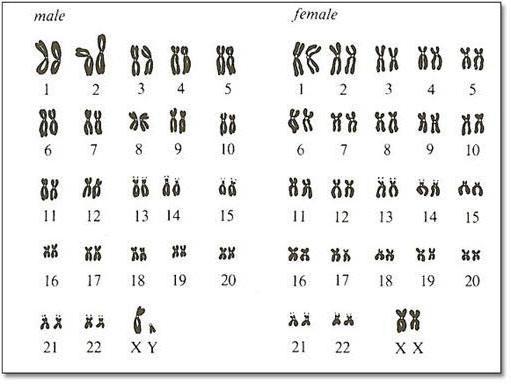

Хромосомы— нуклеопротеидные структуры клетки, в которых сосредоточена большая часть наследственной информации и которые предназначены для её хранения, реализации и передачи. Хромосомы чётко различимы в световом микроскопе только в период митоза или мейоза. Набор всех хромосом клетки, называемый кариотипом.

Хромосома образуется из единственной и чрезвычайно длинной молекулы ДНК, которая содержит группу множества генов. Комплекс белков, связанных с ДНК, образует хроматин. Хроматин — нуклеопротеид, составляющий основу хромосом, находится внутри ядра клеток эукариот и входит в состав нуклеоида у прокариот. Именно в составе хроматина происходит реализация генетической информации, а также репликация и репарация ДНК.

Строение хромосомы лучше всего видно в метафазе митоза. Она представляет собой палочковидную структуру и состоит из двух сестринских хроматид, удерживаемых центромерой в области первичной перетяжки.

Под микроскопом видно, что хромосомы имеют поперечные полосы, которые чередуются в различных хромосомах по-разному. Распознают пары хромосом, учитывая распределение светлых и темных полос (чередование АТ и ГЦ — пар). Поперечной исчерченностью обладают хромосомы представителей разных видов. У родственных видов, например, у человека и шимпанзе, сходный характер чередования полос в хромосомах.

Генов, кодирующих различные признаки, у любого организма очень много. Так, по приблизительным подсчетам, у человека около 120 тыс. генов, а видов хромосом всего 23. Все это огромное количество генов размещается в этих хромосомах.

Число хромосом и их видовое постоянство

Каждый вид растений и животных в норме имеет строго определенное и постоянное число хромосом, которые могут различаться по размерам и форме. Поэтому можно сказать, что число хромосом и их морфологические особенности являются характерным признаком для данного вида. Эта особенность известна как видовое постоянство числа хромосом.

Число хромосом в одной клетке у разных видов: горилла – 48, макака – 42, кошка – 38, собака – 78, корова – 120, ёж -96, горох – 14, береза – 84, лук – 16, пшеница – 42. Наименьшее число у муравья – 2, наибольшее у одного из видов папоротника – 1260 хромосом на клетку.

В кариотипе человека 46 хромосом — 22 пары аутосом и одна пара половых хромосом. Мужчины гетерогаметны (половые хромосомы XY), а женщины гомогаметны (половые хромосомы XX). Y-хромосома отличается от Х-хромосомы отсутствием некоторых аллелей. Например, в Y-хромосоме нет аллеля свертываемости крови. В результате гемофилией болеют, как правило, только мальчики.

Хромосомы одной пары называются гомологичными. Гомологичные хромосомы в одинаковых локусах (местах расположения) несут аллельные гены (гены, отвечающие за один признак).

Хромосомная теория наследственности

Хромосомная теория наследственности создана выдающимся американским генетиком Томасом Морганом (1866—1945):

- ген представляет собой участок хромосомы. Хромосомы, таким образом, представляют собой группы сцепления генов.

- аллельные гены расположены в строго определенных местах (локусах) гомологических хромосом.

- гены располагаются в хромосомах линейно, т. е. друг за другом.

- в процессе образования гамет между гомологичными хромосомами происходит конъюгация, в результате которой они могут обмениваться аллельными генами, т.е. может происходить кроссинговер. Гены одной хромосомы не наследуются сцепленно.

Явление кроссинговера помогло ученым установить расположение каждого гена в хромосоме, создать генетические карты хромосом (хромосомные карты). Вероятность расхождения двух генов по разным хромосомам в процессе кроссинговера зависит от расстояния между ними в хромосоме.

К настоящему времени при помощи подсчета кроссинговеров и других, более современных методов построены генетические карты хромосом многих видов живых существ; гороха, томата, дрозофилы, мыши. Кроме того, успешно продолжается работа по составлению генетических карт хромосом человека, что может помочь в борьбе с различными неизлечимыми пока болезнями.

Это конспект биологии для 10-11 классов по теме «Хромосомы: строение, функции. Число хромосом». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по Биологии.

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по биологии

Источник

Хромосомы – структуры клетки, хранящие и передающие наследственную информацию = ДНК(7) + белок (6).

Строение хромосомы лучше всего видно в метафазе митоза. Она представляет собой палочковидную структуру и состоит из двух сестринских хроматид (3), удерживаемых центромерой (кинетохором) в области первичной перетяжки (1), которая делит хромосому на 2 плеча (2). Иногда бывает вторичная перетяжка (4), в результате которой образуется спутник хромосомы (5).

Отдельные участки молекулы ДНК — гены — ответственны за каждый конкретный признак или свойство организма. Наследственная информация из клетки в клетку передается путем удвоения молекулы ДНК (репликации), транскрипции и трансляции. Главная функция хромосом — хранение и передача наследственной информации, носителем которой является молекула ДНК.

Под микроскопом видно, что хромосомы имеют поперечные полосы, которые чередуются в различных хромосомах по-разному. Распознают пары хромосом, учитывая распределение, светлых и темных полос (чередование АТ и ГЦ – пар). Поперечной исчерченностью обладают хромосомы представителей разных видов. У родственных видов, например у человека и шимпанзе, сходный характер чередования полос в хромосомах.

Во всех соматических клетках любого растительного или животного организма число хромосом одинаково. Половые клетки(гаметы) всегда содержат вдвое меньше хромосом, чем соматические клетки данного вида организмов.

В кариотипе человека 46 хромосом – 44 аутосомы и 2 половые хромосомы. Мужчины гетерогаметны (половые хромосомы ХУ), а женщины гомогаметны (половые хромосомы XX). У-хромосома отличается от Х-хромосомы отсутствием некоторых аллелей. Хромосомы одной пары называются гомологичными, они в одинаковых локусах (местах расположения) несут аллельные гены.

У всех организмов, относящихся к одному виду, число хромосом в клетках одинаково. Число хромосом не является видоспецифическим признаком. Однако хромосомный набор в целом видоспецифичен, т. е. свойствен только одному какому-то виду организмов растений или животных.

Кариотип — совокупность внешних количественных и качественных признаков хромосомного набора (число, форма, размер хромосом) соматической клетки, характерных для данного вида

Деление клеток — биологический процесс, лежащий в основе размножения и индивидуального развития всех живых организмов, процесс увеличения числа клеток путем деления исходной клетки.

Способы деления клеток:

1. амитоз — прямое (простое) деление интерфазного ядра путем перетяжки, которое происходит вне митотического цикла, т. е. не сопровождается сложной перестройкой всей клетки, а также спирализацией хромосом. Амитоз может сопровождаться делением клетки, а может ограничиваться лишь делением ядра без разделения цитоплазмы, что приводит к образованию дву- и многоядерных клеток. Клетка, претерпевшая амитоз, в дальнейшем не способна вступить в нормальный митотический цикл. По сравнению с митозом амитоз встречается довольно редко. В норме он наблюдается в высокоспециализированных тканях, клетках, которым предстоит делиться: в эпителии и печени позвоночных, зародышевых оболочках млекопитающих, клетках эндосперма семян растений. Амитоз наблюдается также при необходимости быстрого восстановления тканей (после операций и травм). Амитозом также часто делятся клетки злокачественных опухолей.

2. митоз — непрямое деление, при котором исходно диплоидная клетка дает две дочерние, также диплоидные клетки; характерен для соматических клеток (клеток тела) всех эукариот (растений и животных); универсальный тип деления.

3. мейоз — осуществляется при образовании половых клеток у животных и спор у растений.

Жизненный цикл клетки (клеточный цикл) – время существования клетки от деления до следующего деления, или от деления до смерти. Для разных типов клеток клеточный цикл различен.

В организме млекопитающих и человека различают следующие три группы клеток, локализующиеся в разных тканях и органах:

часто делящиеся клетки (малодифференцированные клетки эпителия кишечника, базальные клетки эпидермиса и другие);

редко делящиеся клетки (клетки печени – гепатоциты);

неделящиеся клетки (нервные клетки центральной нервной системы, меланоциты и другие).

Жизненный цикл у часто делящихся клеток – это время их существования от начала деления до следующего деления. Жизненный цикл таких клеток нередко называют митотическим циклом. Такой клеточный цикл подразделяется на два основных периода:

митоз или период деления;

интерфаза – промежуток жизни клетки между двумя делениями.

Интерфаза – период между двумя делениями, когда клетка готовится к делению: удваивается количество ДНК в хромосомах, количество других органоидов, синтезируются белки, происходит рост клетки.

К концу интерфазы каждая хромосома состоит из двух хроматид, которые в процессе митоза станут самостоятельными хромосомами.

Периоды интерфазы:

1. Пресинтетический период (G1) — период подготовки к синтезу ДНК после завершения митоза. Происходит образование РНК, белков, ферментов синтеза ДНК, увеличивается количество органоидов. Содержание хромосом (п) и ДНК (с) равно 2п2с.

2. Синтетический период (S-фаза). Происходит репликация (удвоение, синтез ДНК). В результате работы ДНК-полимераз для каждой из хромосом хромосомный набор становится 2п4с. Так образуются двухроматидные хромосомы.

3. Постсинтетический период (G2) — время от окончания синтеза ДНК до начала митоза. Завершается подготовка клетки к митозу, удваиваются центриоли, синтезируются белки, завершается рост клетки.

Митоз –

это форма деления клеточного ядра, происходит он только в эукариотических клетках. В результате митоза каждое из образующихся дочерних ядер получает тот же набор генов, который имела родительская клетка. В митоз могут вступать как диплоидные, так и гаплоидные ядра. При митозе получаются ядра той же плоидности, что и исходное.

Открыт с помощью светового микроскопа в 1874 г. русским ученым И. Д. Чистяковым в растительных клетках.

В 1878 г. В. Флеммингом и русским ученым П. П. Перемежко этот процесс обнаружен в животных клетках. У животных клеток митоз длится 30-60 мин, у растительных — 2-3 ч.

Митоз состоит из четырех фаз:

1.профаза — двухроматидные хромосомы спирализуются и становятся заметными, ядрышко и ядерная оболочка распадаются, образуются нити веретена деления. Клеточный центр делится на две центриоли, расходящиеся к полюсам. (2n4c)

2. метафаза — фаза скопления хромосом на экваторе клетки: нити веретена деления идут от полюсов и присоединяются к центромерам хромосом: к каждой хромосоме подходят две нити, идущие от двух полюсов. (2n4c)

3. анафаза — фаза расхождения хромосом, в которой центромеры делятся, а однохроматидные хромосомы растягиваются нитями веретена деления к полюсам клетки; самая короткая фаза митоза. (4n4c)

4. телофаза — окончание деления, движение хромосом заканчивается, и происходит их деспирализация (раскручивание в тонкие нити), формируется ядрышко, восстанавливается ядерная оболочка, на экваторе закладывается перегородка (у растительных клеток) или перетяжка (у животных клеток), нити веретена деления растворяются. (2n2c)

Цитокинез – процесс разделения цитоплазмы. Клеточная мембрана в центральной части клетки втягивается внутрь. Образуется борозда деления, по мере углубления которой клетка раздваивается.

В результате митоза образуются два новых ядра с идентичными наборами хромосом, точно копирующими генетическую информацию материнского ядра.

В опухолевых клетках ход митоза нарушается.

В результате митоза из одной диплоидной клетки, имеющей двухроматидные хромосомы и удвоенное количество ДНК (2n4с), образуются две дочерние диплоидные клетки с однохроматидными хромосомами и одинарным количеством ДНК (2n2с), которые затем вступают интерфазу. Так образуются соматические клетки (клетки тела) организма растения, животного или человека.

Мейоз –

это процесс деления клеточных ядер, приводящий к уменьшению числа хромосом вдвое и образованию гамет, при этом происходит обмен гомологичными участками парных (гомологичных) хромосом, а, следовательно, и ДНК, прежде чем они разойдутся в дочерние клетки.

В результате мейоза из одной диплоидной клетки (2n) образуется четыре гаплоидные клетки (n).

Открыт в 1882 г. В. Флеммингом у животных, в 1888 г. Э. Страсбургером у растений.

Мейозу предшествует интерфаза, поэтому вступают в мейоз хромосомы двухроматидные (2n4с).

Мейоз проходит в два этапа:

1. редукционное деление — наиболее сложный и важный процесс. Он подразделяется на фазы:

А) профаза I: парные хромосомы диплоидной клетки подходят друг к другу, перекрещиваются, образуя мостики (хиазмы), затем обмениваются участками (кроссинговер), при этом осуществляется перекомбинация генов, после чего хромосомы расходятся

Б) в метафазе I эти парные хромосомы располагаются по экватору клетки, к каждой из них присоединяется нить веретена деления: к одной хромосоме от одного полюса, ко второй — от другого

В) в анафазе I к полюсам клетки расходятся двухроматидные хромосомы; одна из каждой пары к одному полюсу, вторая — к другому. При этом число хромосом у полюсов становится вдвое меньше, чем в материнской клетке, но они остаются двухроматидными (n2с)

Г) затем проходит телофаза I, которая сразу же переходит в профазу II второго этапа деления мейоза, идущего по типу митоза:

2. эквационное деление. Интерфазы в данном случае нет, так как хромосомы двухроматидные, молекулы ДНК удвоены.

А) профазаII

Б) в метафазе II двухроматидные хромосомы располагаются по экватору, при этом деление происходит сразу в двух дочерних клетках

В) в анафазе II к полюсам отходят уже однохроматидные хромосомы

Г) в телофазе II в четырех дочерних клетках формируются ядра и перегородки между клетками.

Таким образом, в результате мейоза получаются четыре гаплоидные клетки с однохроматидными хромосомами (nc): это либо половые клетки (гаметы) животных, либо споры растений.

Биологическое значение мейоза заключается в том, что уменьшение числа хромосом необходимо при образовании половых клеток, поскольку при оплодотворении ядра гамет сливаются.

Если бы указанной редукции не происходило, то в зиготе (следовательно, и во всех клетках дочернего организма) хромосом становилось бы вдвое больше.

Однако это противоречит правилу постоянства числа хромосом.

Развитие половых клеток.

Процесс формирования половых клеток называется гаметогенезом. У многоклеточных организмов различают сперматогенез – формирование мужских половых клеток и овогенез – формирование женских половых клеток.

Рассмотрим гаметогенез, происходящий в половых железах животных – семенниках и яичниках.

Сперматогенез – процесс превращения диплоидных предшественников половых клеток – сперматогониев в сперматозоиды.

1. Сперматогонии делятся митозом на две дочерние клетки – сперматоциты первого порядка.

2. Сперматоциты первого порядка делятся мейозом (1-е деление) на две дочерние клетки – сперматоциты второго порядка.

3. Сперматоциты второго порядка приступают ко второму мейотическому делению, в результате которого образуются 4 гаплоидные сперматиды.

4. Сперматиды после дифференцировки превращаются в зрелые сперматозоиды.

Сперматозоид состоит из головки, шейки и хвоста. Он подвижен и благодаря этому вероятность встречи его с гаметами увеличивается.

У мхов и папоротников спермии развиваются в антеридиях, у покрытосеменных растений они образуются в пыльцевых трубках.

Овогенез – образование яйцеклеток у особей женского пола. У животных он происходит в яичниках. В зоне размножения находятся овогонии – первичные половые клетки, размножающиеся митозом.

Из овогониев после первого мейотического деления образуются овоциты первого порядка.

После второго мейотического деления образуются овоциты второго порядка, из которых формируется одна яйцеклетка и три направительных тельца, которые затем гибнут. Яйцеклетки неподвижны, имеют шаровидную форму. Они крупнее других клеток и содержат запас питательных веществ для развития зародыша.

У мхов и папоротников яйцеклетки развиваются в архегониях, у цветковых растений – в семяпочках, локализованных в завязи цветка.

Развитие половых клеток и двойное оплодотворение у цветковых растений.

Схема жизненного цикла цветкового растения.

Взрослая особь диплоидна. В жизненном цикле преобладает спорофит (С > Г).

Взрослое растение здесь является спорофитом, образующим макро (женские) и микроспоры (мужские), которые развиваются соответственно в зародышевый мешок и зрелое пыльцевое зерно, являющиеся гаметофитами.

Женский гаметофит у растений – зародышевый мешок.

Мужской гаметофит у растений – пыльцевое зерно.

Чашечка + венчик = ОКОЛОЦВЕТНИК

Тычинка и пестик – репродуктивные органы цветка

Мужские половые клетки созревают в пыльнике (пыльцевом мешке или микроспорангии), расположенном на тычинке.

В нем содержится множество диплоидных клеток, каждая из которых делится путем мейоза и образует 4 гаплоидных пыльцевых зерна (микроспоры), из всех них затем развивается мужской гаметофит.

Каждое пыльцевое зерно делится путем митоза и образует 2 клетки — вегетативную и генеративную. Генеративная клеткаеще раз делится путем митоза и образует 2 спермия.

Таким образом, пыльца (проросшая микроспора, созревшее пыльцевое зерно) содержит три клетки — 1 вегетативную и 2 спермия, покрытых оболочкой.

Женские половые клетки развиваются в семязачатке (семяпочке или мегаспорангии), располагающемся в завязи пестика.

Одна из ее диплоидных клеток делится путем мейоза и образует 4 гаплоидных клетки. Из них только одна гаплоидная клетка (мегаспора) трижды делится путем митоза и прорастает в зародышевый мешок (женский гаметофит),

три другие гаплоидные клетки отмирают.

В результате деления мегаспоры образуются 8 гаплоидных ядер зародышевого мешка, в котором 4 ядра располагаются на одном полюсе, а 4— на противоположном.

Затем от каждого полюса в центр зародышевого мешка мигрирует по одному ядру, сливаясь, они образуют центральное диплоидное ядро зародышевого мешка.

Одна из трех гаплоидных клеток, расположенных у пыльцевхода, является крупной яйцеклеткой, 2 другие — вспомогательные клетки-синергиды.

Опыление — перенос пыльцы с пыльников на рыльце пестика.

Оплодотворение — это процесс слияния яйцеклетки и сперматозоида, в результате чего образуется зигота – зародышевая клетка или первая клетка нового организма

При оплодотворении пыльцевое зерно, попав на рыльце пестика, прорастает по направлению к семязачаткам, расположенным в завязи, за счет своей вегетативной клетки, образующей пыльцевую трубку. На переднем конце пыльцевой трубки находятся 2 спермия (спермии сами двигаться не могут, поэтому продвигаются за счет роста пыльцевой трубки). Проникая в зародышевый мешок через канал в покровах — пыльцевход (микропиле), один спермий оплодотворяет яйцеклетку, а второй сливается с 2nцентральной клеткой (диплоидным ядром зародышевого мешка) с образованием 3n триплоидного ядра. Этот процесс получил название двойного оплодотворения, был открыт С.Г. Навашиным в 1898 г. у лилейных. В дальнейшем из оплодотворенной яйцеклетки — зиготы развивается зародыш семени, а из триплоидного ядра — питательная ткань — эндосперм. Так, из семязачатка образуется семя, а из его покровов — семенная кожура. Вокруг семени из завязи и других частей цветка формируется плод.

Источник