В каких приборах используются свойства электронно дырочного перехода

Общие сведения. Электронно-дырочным (p-n) называют такой переход, который образован двумя областями полупроводника с разными типами проводимости: электронной и дырочной. Электронно-дырочный переход нельзя создать простым соприкосновением полупроводниковых пластин n- и p-типа, так как в месте соединения невозможно обеспечить общую кристаллическую решетку без дефектов. На практике широко используется метод получения p-n перехода путем введения в примесный полупроводник примеси с противоположным типом проводимости, например с помощью диффузии, или эпитаксии.

Электронно-дырочные переходы используются в большинстве полупроводниковых приборов (в диодах и полевых транзисторах используются по одному p-n переходу, в биполярных транзисторах – два p-n перехода, в тиристорах – три p-n перехода). Поэтому очень важным является понимание физических явлений и электрических свойств p-n перехода.

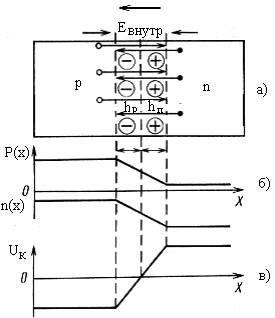

Формирование p-n-перехода. Предположим, что p-n переход образован электрическим контактом полупроводников n- и p-типа с одинаковой концентрацией донорных и акцепторных примесей (рис. 1.5, a). На границе областей возникают градиенты концентраций электронов и дырок. Вследствие того, что концентрация электронов в n-области выше, чем в p-области, возникает диффузионный ток электронов из p-области в n-область. А из-за того, что концентрация дырок в p-области выше, чем в n-области, возникает диффузионный ток дырок из p-области в n-область. В результате диффузии основных носителей заряда в граничном слое происходит рекомбинация. Приграничная p-область приобретает нескомпенсированный отрицательный заряд, обусловленный отрицательными ионами. Приграничная n-область приобретает нескомпенсированный положительный заряд, обусловленный положительными ионами.

На рис. 1.5, б показано распределение концентраций дырок p(x) и электронов n(x) в полупроводнике. В граничном слое образуется электрическое поле, направленное от n-области к p-области, как показано на рис. 1.5, а.

Рисунок 1.5. Рисунок 1.6.

Это поле является тормозящим для основных носителей заряда. Теперь любой электрон, проходящий из n-области в p-область, попадает в электрическое поле, стремящееся возвратить его обратно в электронную область. Аналогично любая дырка, проходящая из p-области в n-область, также попадает в электрическое поле, стремящееся возвратить ее обратно в дырочную область.

Внутреннее поле является ускоряющим для неосновных носителей. Если электроны p-области вследствие, например, хаотического теплового движения попадут в зону p-n перехода, то внутреннее поле обеспечит их быстрый переход через приграничную область. Аналогично будут преодолевать p-n переход дырки n-области. Для них внутреннее поле также является ускоряющим.

Таким образом, внутреннее электрическое поле p-n перехода создает дрейфовый ток неосновных носителей заряда. Этот ток направлен встречно диффузионному току основных носителей заряда.

Если к полупроводнику не прикладывается внешнее напряжение, то результирующий ток через p-n переход отсутствует:

.

Это равенство устанавливается при определенной контактной разности потенциалов UK (рис. 1. 5, в). Эта разность потенциалов препятствует перемещению основных носителей заряда, т. е. создает потенциальный барьер. Для того чтобы преодолеть потенциальный барьер электрон должен обладать энергией W = qeUK. С увеличением потенциального барьера диффузионный ток должен убывать. Толщина слоя h, в котором действует внутреннее электрическое поле, мала и определяет толщину p-n перехода (обычно h < 10-6 м). Однако сопротивление этого слоя велико, поскольку он обеднен основными носителями заряда. Поэтому его часто называют запирающим. При одинаковых концентрациях носителей зарядов в p- и n-областях полупроводника толщина p-n перехода образуется из двух равных частей hp и hn (см. рис. 1.5, а).

В общем случае справедливо соотношение

Nаhp = Nдhn. (1.6.)

Контактная разность потенциалов и толщина р-n-перехода зависят от концентрации доноров и акцепторов:

; (1.7)

, (1.8.)

где с – диэлектрическая проницаемость.

Очевидно, что увеличение концентрации доноров и акцепторов приводит к увеличению контактной разности потенциалов и уменьшению толщины p-n перехода.

Вольт-амперная характеристика p-n-перехода. Вольт-амперной характеристикой p-n перехода называется зависимость тока, протекающего через p-n переход, от величины и полярности приложенного напряжения. Аналитическое выражение ВАХ p-n перехода имеет вид:

, (1.9)

где Iобр — обратный ток насыщения p-n перехода; U – напряжение, приложенное к p-n переходу.

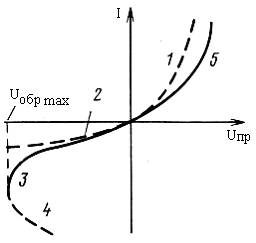

Характеристика, построенная с использованием этого выражения, имеет два характерных участка (рис. 1.6): 1— соответствующий прямому управляющему напряжению Unp, 2 — соответствующий обратному напряжению Uобр.

При больших обратных напряжениях наблюдается пробой p-n перехода, при котором обратный ток резко увеличивается. Различают два вида пробоя: электрический (обратимый) и тепловой (необратимый).

Прямое включение p-n-перехода. Включение, при котором к p-n переходу прикладывается внешнее напряжение Uпр в противофазе с контактной разностью потенциалов, называется прямым. Прямое включение p-n перехода показано на рис. 1.7, а. Практически все внешнее напряжение прикладывается к запирающему слою, поскольку его сопротивление значительно больше сопротивления остальной части полупроводника. Как видно из потенциальной диаграммы (рис. 1.7, б), высота потенциального барьера уменьшается: Uб = Uк – Uпp. Ширина p-n перехода также уменьшается (h’ < h). Дрейфовый ток уменьшается, диффузионный ток резко возрастает. Динамическое равновесие нарушается и через p-n переход протекает прямой ток:

. (1.10.)

Как видно из формулы (16.10), при увеличении прямого напряжения ток может возрасти до больших значений, так как он обусловлен движением основных носителей, концентрация которых в обеих областях полупроводника велика.

При прямом включении дрейфовая составляющая тока пренебрежимо мала по сравнению с диффузионной. Это объясняется низкой концентрацией неосновных носителей заряда и уменьшением результирующей напряженности электрического поля, обусловливающих дрейфовый ток.

Процесс введения основных носителей заряда через p-n переход с пониженной высотой потенциального барьера в область полупроводника, где эти носители заряда являются неосновными, называется инжекцией. Инжектированные носители диффундируют вглубь полупроводника, рекомбинируя с основными носителями этой области. Дырки, проникшие из p-области в n-область, рекомбинируют с электронами, поэтому диффузионный дырочный ток Iр постепенно спадает в n-области до нуля.

Поступающие от внешнего источника в n-область электроны продвигаются к p-n переходу, создавая электронный ток In. По мере приближения к переходу, вследствие рекомбинации электронов с дырками, этот ток спадает до нуля. Суммарный же ток в n-области Iдиф = Ip + In во всех точках полупроводника n-типа остается неизменным. Одновременно с инжекцией дырок в n-область происходит инжекция электронов в p-область. Протекающие при этом процессы аналогичны описанным выше.

Обратное включение p-n-перехода. Включение, при котором к p-n переходу прикладывается внешнее напряжение Uобр в фазе с контактной разностью потенциалов, называется обратным. Этот случай иллюстрирует рис. 1.8, а.

Рисунок 1.7. Рисунок 1.8.

Под действием электрического поля, создаваемого внешним источником Uобр, основные носители оттягиваются от приконтактных слоев вглубь полупроводника. Как видно из рис. 1.8, б, это приводит к расширению p-n перехода (h’ > h). Потенциальный барьер возрастает и становится равным Uб = Uк + Uобр. Число основных носителей, способных преодолеть действие результирующего поля, уменьшается. Это приводит к уменьшению диффузионного тока, который может быть определен по формуле

. (1.11)

Для неосновных носителей (дырок в n-области и электронов в p-области) потенциальный барьер в электронно-дырочном переходе отсутствует. Неосновные носители втягиваются полем в переход и быстро преодолевают его. Это явление называется экстракцией.

При обратном включении преобладающую роль играет дрейфовый ток. Он имеет небольшую величину, так как создается движением неосновных носителей. Этот ток называется обратным и может быть определен по формуле Iобр = Iдр — Iдиф. Величина обратного тока практически не зависит от напряжения Uобр. Это объясняется тем, что в единицу времени количество генерируемых пар «электрон — дырка» при неизменной температуре остается неизменным. Поскольку концентрация неосновных носителей значительно меньше концентрации основных носителей заряда, обратный ток p-n перехода существенно меньше прямого (обычно на несколько порядков). Это определяет выпрямительные свойства p-n перехода: способность пропускать ток только в одном направлении.

Для получения хороших выпрямительных свойств желательно уменьшить обратный ток, что достигается очисткой исходного полупроводникового материала с целью снижения концентрации неосновных носителей заряда. Высокая степень чистоты полупроводниковых материалов обеспечивается специальной дорогостоящей технологией.

Электрический пробой происходит в результате внутренней электростатической эмиссии и под действием ударной ионизации атомов. Внутренняя электростатическая эмиссия в полупроводниках аналогична электростатической эмиссии электронов из металла. Под действием сильного электрического поля часть электронов освобождается из ковалентных связей и получает энергию, достаточную для преодоления высокого потенциального барьера p-n перехода. Двигаясь с большой скоростью, электроны сталкиваются с нейтральными атомами и ионизируют их. В результате ударной ионизации появляются новые свободные электроны и дырки. Они, в свою очередь, разгоняются полем и создают дополнительные носители тока. Описанный процесс носит лавинообразный характер и приводит к значительному увеличению обратного тока через p-n переход. Электрическому пробою соответствует участок 3 на рис. 1.6. Если чрезмерно увеличивать обратное напряжение (до значений, превышающих максимально допустимое напряжение Uo6p max, указанное на рис. 1.6), то произойдет тепловой пробой p-n перехода, и он потеряет свойство односторонней проводимости. Обратная ветвь характеристики при тепловом пробое имеет вид участка 4.

Тепловой пробой p-n перехода происходит вследствие вырывания валентных электронов из связей в атомах при тепловых колебаниях кристаллической решетки. Тепловая генерация пар «электрон — дырка» приводит к увеличению концентрации неосновных носителей заряда и росту обратного тока. Увеличение тока сопровождается дальнейшим повышением температуры. Процесс нарастает лавинообразно, происходит изменение структуры кристалла, и переход необратимо выходит из строя. Если же при возникновении пробоя ток через p-n переход ограничен сопротивлением внешней цепи и мощность, выделяемая на переходе, невелика, то пробой обратим.

Анализ ВАХ p-n перехода позволяет рассматривать его как нелинейный элемент, сопротивление которого Rд изменяется в зависимости от величины и полярности приложенного напряжения. Нелинейные свойства p-n перехода лежат в основе работы полупроводниковых диодов, транзисторов и других приборов.

Рисунок 1.9 Рисунок 1.10

На рис. 1.9 приведена модель реального p-n перехода. Здесь помимо управляемого сопротивления Rд показаны неуправляемые сопротивления контактов R и емкости p-n перехода: барьерная Сб и диффузионная Сдиф. Наличие у реальных p-n переходов сопротивлений контактов R сказывается на виде ВАХ в области прямых управляющих напряжений: характеристика располагается ниже по сравнению с идеализированным p-n переходом (область 5 на рис. 1.6).

Потенциальный барьер образован неподвижными зарядами: положительными и отрицательными ионами. Емкость, обусловленная этими зарядами, называется барьерной. При изменении запирающего напряжения меняется толщина p-n перехода, а следовательно, и его емкость. Величина барьерной емкости пропорциональна площади p-n перехода, концентрации носителей заряда и диэлектрической проницаемости материала полупроводника. При малом обратном напряжении толщина p-n перехода мала, носители зарядов противоположных знаков находятся на небольшом расстоянии друг от друга. При этом собственная емкость p-n перехода велика. В случае увеличения обратного напряжения толщина p-n перехода растет и емкость p-n перехода уменьшается. Таким образом, p-n переход можно использовать как емкость, управляемую обратным напряжением: Сб = qб/Uобр, где qб — объемный заряд равновесных носителей.

При прямом напряжении p-n переход, кроме барьерной емкости, обладает диффузионной емкостью Сдиф. Эта емкость обусловлена накоплением подвижных носителей заряда в n- и p-областях. При прямом напряжении основные носители заряда в большом количестве диффундируют через пониженный потенциальный барьер и, не успев рекомбинировать, накапливаются в n- и p-областях.

Каждому значению прямого напряжения соответствует определенный накопленный неравновесный заряд qдиф:

.

Диффузионная емкость не оказывает существенного влияния на работу p-n перехода, так как она всегда зашунгирована малым прямым сопротивлением Rд. Зависимости емкостей p-n перехода от управляющего напряжения имеют вид, изображенный на рис. 1.10.

Источник

Электронно дырочный переход — это контакт двух примесных полупроводников с различными типами (другое название — p-n-переход). Он создается путем введения в одну часть полупроводникового кристалла донорной примеси, а в другую — акцепторной (легирование).

Донорные примеси приводят к увеличению концентрации свободных электронов в кристалле. Акцепторные примеси приводят к увеличению концентрации дырок. В полупроводнике n типа электроны являются основными носителями заряда, а дырки — неосновными. В полупроводнике p типа дырки являются основными носителями заряда, а электроны — неосновными.

Прежде чем раскрывать вопрос электронно дырочного перехода, важно ознакомится с общими сведениями о полупроводниках.

Полупроводники — основы

Полупроводники — это вещества, удельная проводимость которых имеет промежуточное значение между удельными проводимостями металлов и диэлектриков.

Типичным полупроводником является кремний (Si), в состав атома которого входят 14 электронов. 4 электрона из 14 находятся в незаполненной внешней оболочке и являются слабо связанными (валентные электроны).

Атомы кремния могут объединять валентные электроны с другими атомами кремния с помощью ковалентных связей:

| 1) Атомы кремния в структуре кристалла | |

| 2) Ковалентные связи. Ковалентная связь — самый распространенный тип химической связи, осуществляемой при взаимодействии атомов элементов с одинаковыми или близкими значениями электроотрицательности. |

При нулевой температуре в кристалле кремния свободные носители заряда отсутствуют. При повышении температуры происходит разрыв некоторых валентных связей, и электроны, участвующие ранее в создании валентных связей, отщепляются и становятся электронами проводимости. А при наличии электрического поля они перемещаются против поля и образуют электрический ток.

При освобождении электрона в кристаллической решетке образуется незаполненная межатомная связь — дырка. Данный процесс создает дополнительную возможность для переноса заряда — дырка может быть заполнена электроном, перешедшим под действием тепловых колебаний от соседнего атома. В результате в месте, где будет заполнена дырка будет восстановлена нормальная связь, а в другом месте появится другая дырка. Последовательное заполнение свободной связи электронами одновременно сопровождается движением дырки в противоположном движении электронов направлении.

Исходя из вышеописанного можно отметить, что в полупроводнике имеются два типа носителей заряда — электроны и дырки. Общая проводимость полупроводника равна сумме электронной проводимости n-типа и дырочной проводимости p-типа.

Легирование полупроводников

Легирование — добавление примесей для увеличения проводимости чистых полупроводников. При этом применяются два типа примесей:

Полупроводники p и n типов имеют более высокую проводимость, чем чистые полупроводники. Проводимость может быть уменьшена или увеличена путем изменения количества примесей.

Свойства электронно дырочного перехода

Электронно дырочный переход (p-n) создается в пластине полупроводника путем образования в ней области с различными типами проводимости. В области данного перехода имеется значительный перепад концентрации носителей зарядов, когда электронов в n-области больше, чем в p-области. В результате чего происходит:

- Диффузия электронов из n-области в p-область. При этом в n-области остаются неподвижные положительно заряженные ионы доноров.

- Одновременно происходит диффузия дырок из p-области в n-область. За счет отрицательно заряженных ионов акцепторов приграничная p-область приобретает отрицательный заряд.

- Две данных прилегающих области образуют слой объемного заряда, в котором возникает контактное электрическое поле Ek (Epn), препятствующее дальнейшему переходу электронов и дырок.

Контактное поле поддерживает равновесное состояние при определенных условиях. При повышении температуры небольшая часть электронов и дырок преодолевает контактное поле и создает ток диффузии. Одновременно за счет неосновных носителей заряда создается ток проводимости. В состоянии равновесия эти токи взаимно компенсируются.

Рассмотрим более подробно p-n-переход в отсутствие внешнего поля. Вблизи границы перехода образуется двойной заряженный слой. Электрическое поле, созданное этим слоем, направлено по нормали к границе от n к p области. Это поле препятствует процессу диффузии основных носителей и, таким образом, создает для них потенциальный барьер:

| На энергетической диаграмме энергия электронов и дырок отсчитывается от их состояния соответственно в n и p областях. |

Поэтому из n в p область могут перейти только те электроны, энергия которых превышает высоту потенциального барьера Фpn. Концентрация электронов, обладающих энергией, достаточной для преодоления барьера, определяется распределением Больцмана:

n = n0 exp (-Фpn ⁄ kT), где: n0 — концентрация электронов в n-области.

Прошедшие за барьер электроны создают электронную компоненту диффузионного тока In. Точно так же дырки, преодолевшие барьер, образуют дырочную компоненту диффузионного тока Ip. Ip и In направлены от p к n области, и суммарный ток основных носителей равен:

I0 = In + Ip ∼ exp (-Фpn ⁄ kT)

Теперь посмотрим энергетическую диаграмму p-n-перехода в отсутствие внешнего поля (предыдущее изображение). Поле вблизи границы способствует движению неосновных носителей, которые «скатываются» с потенциальной «горки». Поэтому все неосновные носители, генерируемые в приконтактной области, движутся через электронно дырочный переход и образуют ток, направленный от n к p. Сила этого тока насыщения практически не зависит от разности потенциалов между n и p полупроводниками и определяется только числом неосновных носителей, образующихся в приконтактной области в единицу времени: Is = Ins + Ips.

В состоянии равновесия устанавливается такая высота потенциального барьера, при которой полный ток равен нулю I = I0 — Is = 0.

Приложение напряжения к диоду с p-n переходом

Полупроводниковый диод — это пластина полупроводника (кремний или германий), одна сторона которой с электропроводностью р-типа, а другая с проводимость n-типа. На внешние поверхности пластины диода нанесены контактные металлические слои, к которым припаяны проволочные выводы электродов.

Приложим к диоду, содержащему p-n переход, напряжение (смещение U от внешнего источника). В этом случае если анод источника «+» соединен с p-областью диода, а катод источника «-» с n-областью, то речь идет о прямом смещении (U > 0). В противоположном случае — это обратное смещение (U < 0).

В электрической цепи с внешним источником диод содержит три соединенных последовательно области: p-область, объемный заряд (барьер), n-область. Так как потенциальный барьер препятствует движению основных носителей, и притом их средняя тепловая энергия kT << Фpn, область объемного заряда практически полностью обеднена свободными носителями тока (электронами и дырками). Данная область обладает наибольшим электрическим сопротивлением и практически все приложенное напряжение U в ней падает.

Рассмотрим случай прямого (а) и обратного (б) смещения:

При прямом смещении (а) поле от внешнего источника направлено навстречу полю, создаваемому объемным зарядом. Следовательно, напряжение U вычитается из барьерной разности потенциалов Upn = Фpn ⁄ e, существовавшей до приложения внешнего смещения. В результате разность потенциалов на барьере становится равной (Upn — U), а высота энергетического барьера:

e(Upn — U) = Фpn — eU.

Уменьшение высоты энергетического барьера приводит к увеличению концентрации основных носителей, преодолевающих барьер. Концентрация электронов за барьером теперь равна: n1 = n0 exp[-(-Фpn — eU ⁄ kT)] и увеличилась в n1 ⁄ n = exp(eU ⁄ kT) раз. Во столько же раз увеличится и создаваемый ими электронный диффузионный ток:

In1 = exp(eU ⁄ kT).

На ток неосновных носителей (ток насыщения) прямое смещение (так же как и обратное) влияния не оказывает. Ток электронов из p-области в n-область по-прежнему равен Ins и течет навстречу диффузионному току.

Таким образом, электронная компонента прямого тока In будет равна:

In = In1 — Ins = Ins[exp(eU ⁄ kT) — 1].

Дырочная компонента прямого тока:

Ip = Ip1 — Ips[exp(eU ⁄ kT) — 1].

Полный ток через p-n переход равен сумме электронной и дырочной компонент:

I = In — Ip = (Ins + Ips)[exp(eU ⁄ kT) — 1] = Is[exp(eU ⁄ kT) — 1].

При обратном смещении (б) происходит увеличение высоты потенциального барьера. Так как при этом принято предложенное напряжение U считать отрицательным, то соотношение e(Upn — U) = Фpn — eU остается в силе, так же как и последующие рассуждения. Поэтому формула I = Is[exp(eU ⁄ kT) — 1]

описывает не только прямую, но и обратную ветви вольт амперную-характеристику диода (ВАХ).

Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода:

Штрихпунктирной линией показана кривая,

соответствующая теоретической зависимости I = Is[exp(eU ⁄ kT) — 1], сплошной линией — экспериментальная ВАХ.

Продолжение линейного участка ВАХ до пересечения с осью U дает значение напряжения отсечки Uотс, которое можно принять за оценку барьерной разности потенциалов Upn ≈ Uотс. Значение Upn совпадает с числовым значением высоты потенциального барьера Фpn, выраженном в электрон-вольтах.

Обратная ветвь ВАХ также отличается от теоретической Iобр = Is для IUI >> kT. В этой области сопротивление электронно дырочного перехода быстро увеличивается и даже превышает сопротивление изоляции диода. Поэтому возникает ток утечки, который течет не через p-n переход, а через постоянное сопротивление изоляции. Этой ситуации соответствует линейный участок обратной ветви, пересечение которого с осью тока I дает оценку тока насыщения Is.

Для оценки ширины электронно дырочного перехода можно использовать формулу: d ≈ √((2εε0Uотс) ⁄ end), где nd — концентрация атомов донорной примеси в полупроводнике n-типа, ε — диэлектрическая проницаемость материала полупроводника.

Источник