В каком лекарственном растении содержится атропин

К растениям содержащим алкалоиды группы атропина относятся: дурман, белена, красавка, скополия и др.

Дурман обыкновенный – Datura stramonium L. сем. пасленовых – Solonaceae. Однолетние травянистое растение с высоким ветвистым стеблем (100-150 см.),листья черешковые крупные, по краю с неровными крупными зубцами; цветки, крупные белые с неприятным запахом; плод- яйцевидная коробочка, покрытая жесткими шипами; семена почковидной формы, черного цвета. Размножается семенами. Распространен повсеместно. Растет на запущенных полях, садах, огородах, на территории ферм, пустырях, обочинах дорог и т.д.

В Белоруссии встречается также дурман фиолетовый (рис. 5)

Дурман фиолетовый– Datura tatura L. По виду близок к дурману обыкновенному, цветки синеватые, сиренево-пурпурные.

Ядовитые начала. Дурман содержит алкалоиды: гиосциамин, атропин и скополамин (гиосцин). Они находятся во всех частях растения, больше всего (до 0,7% на сухое вещество) в молодых побегах. Все алкалоиды очень стойкие. Они не теряют токсичности в зеленой массе, при высушивании растений, силосовании и закладке в сенаж.

Белена. Известно около двадцати различных видов белены. Наиболее распространенными являются: белена черная, белена белая, белена бледная, белена крошечная и др. .

Белена чераная– Hyoscyamus niger L. см. пасленовых- Solonaceae. Двухлетнее травянистое растение, покрытое клейким пушком; стебель ветвистый высотой 30-150 см. Листья крупные, выемчато-зубчатые, нижние на черешках, стеблевые-сидячие, полустеблеобъемчатые. Цветки крупные, грязно-желтого цвета с фиолетовыми прожилками. Семена мелкоячеистые, округлой формы буровато-серого цвета. Размножается семенами. Распространена повсеместно. Растет на заброшенных полях, огородах, пустырях, обочинах дорог и т.д.(рис. 6).

Ядовитые начала. Белена содержит алкалоиды: гиосциамин, атропин, скополамин (гиосцин). Они накапливаются во всех частях растения (от 0,2 до 0,5%). Все алкалоиды очень стойкие и не теряют своей активности при высушивании, силосованиии закладке сенажа.

Красавка (беллодонна)- Atropa beladonna L. сем. пасленовых- Solonaceae. Многолетнее травянистое растение, стебель высокий (до 150 см.), слегка пушистый, ветвистый. Листья внизу одиночные, верхние расположены попарно,продолговато-яйцевидные. Цветки колокольчатые буро-фиолетово-красноватые. Плоды- черные ягоды, семена почковидные. Размножается семенами и однолетними корнями. Культивируется как лекарственное растение. В диком виде встречается редко (рис. 7).

Ядовитые начала.Беладонна содержит алкалоиды: атропин, гиосциамин, скополамин, дюбозин и др.. Больше алкалоидов содержится в корнях и листьях (от 0,14 до 1,3%), несколько меньше в стеблях и семенах. Количество ядов не одинаковое в различные периоды вегетации.

Токсикологическое значение. Наиболее чувствительными животными к атропиноподобным алкалоидам являются лошади и КРС . Основной причиной отравления является скармливание засоренного сена, сенажа и силоса. Свежие растения животные поедают очень редко из-за специфического неприятного запаха. Описаны случаи отравление молодняка КРС на пасбище и при скармливании зерноотходов, засоренных ядовитыми семенами. Алкалоиды могут вызвать отравления подсосного молодняка поступая в организм с молоком матери. В литературе встречаются данные об отравлении людей медом, собранным на цветках культивируемой красавки.

Токсикодинамика. Алкалоиды дурмана, белены и красавки обладают М-холинолитическим действием, чем и обусловлен вызываемый ими паралич холинергической иннервации, приводящий к резкому нарушению функций: сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и зрения. Атропин и гиосциамин в больших дозах вызывают сильное возбуждение ЦНС, сменяющееся торможением и параличами. Скополамин, наоборот, резко угнетает кору головного мозга, вызывая ослабление дыхания и даже его остановку.

Клинические признаки. Главным является сильное возбуждение животных, которое у лошадей может переходить в буйство и агрессию. Больные животные становятся пугливыми, беспокоятся, бьют конечностями, стремятся вперед, падают, могут травмироваться. При этом учащается сердцебиение, может появляться аритмия. Дыхание вначале заболевиния учащенное, затем редкое и поверхностное. Позже возбуждение сменяется угнетением и депрессией. Характерным является сильное расширение зрачков, блеск глаз, сухость слизистых оболочек. Моторика желудочно-кишечного тракта резко угнетена, что приводит к развитию атоний, тимпаний, запоров и отсутствию акта дефекации. Прекращается диурез. Температура тела обычно бывает нормальной, но при сильном возбуждении может быть повышенной. При более длительном течении возбуждение сменяется угнетением, сильной слабостью, нарушением координации движений, животные падают, развивается состояние адинамики.

Патологоанатомические изменения. Характерные изменения отсутствуют. При вскрытии отмечают гиперемию мозга, катаральный гастроэнтерит и зернистую дистрофию миокарда.

Диагностика. Анализируют данные анамнеза, кормление (ботанический состав кормов), учитывают клинические признаки (особенно расширение зрачка, сухость слизистых, угнетение перистальтики, отсутствие дефекации и диуреза). При необходимости проводят токсикологические исследования по обнаружению и идентификации алкалоидов, иногда проводят биопробу.

Лечение и профилактика. Для ослабления холинолитического действия атропиноподобных алкалоидов крупным животным подкожно вводят 0,05% раствор прозерина в дозе 0,02-0,05 г на животное. В желудочно-кишечном тракте яды связывают 0,5-1,0% раствором танина, 0,1% раствором калия перманганата. Вводят адсорбирующие вещества – активированный уголь, белую глину, тальк и другие. Несколько позже назначают солевые слабительные – натрия сульфат, магния сульфат или карловарскую соль. В начале заболевания при сильном возбуждении назначают седативные средства, чаще хлоралгидрат в малых дозах. Для стабилизации сердечной деятельности и дыхания животным вводят подкожно кофеин бензоат натрия, кордиамин, коразол, цититон или лобелин, внутривенно растворы глюкозы.

Профилактические мероприятия должны быть направлены на недопущение скармливания ядовитых растений (окультуривание пастбищ, уничтожение ядовитых растений у дорог, в местах прогона животных, контроль за заготовкой кормов – сена, сенажа и силоса).

Источник

Атропин (Atropine) — это широко известный лекарственный препарат, который имеет естественное происхождение — содержится в некоторых растениях. Несмотря на активное его использование в медицине, атропин является опасным веществом — им легко отравиться, особенно детям. Для этого нужно съесть ягоды красавки, растущие повсюду.

Атропин (Atropine) — это широко известный лекарственный препарат, который имеет естественное происхождение — содержится в некоторых растениях. Несмотря на активное его использование в медицине, атропин является опасным веществом — им легко отравиться, особенно детям. Для этого нужно съесть ягоды красавки, растущие повсюду.

Так, что это такое — атропин, как он действует и где применяется? Как определить отравление им и что делать при этом? Какие антидоты существуют? Давайте разбираться.

Атропин — опасный алкалоид

Что такое атропин? Это вещество, относящееся к группе алкалоидов. Алкалоидами называют гетероциклические основания, содержащие азотистую группу, присутствующие в некоторых растениях и проявляющие биологическую активность. Другими словами, алкалоиды относятся к соединениям, которые могут так или иначе воздействовать на живой организм. В одном растении может присутствовать несколько алкалоидов.

Такой алкалоид находится в белладонне (красавке), белене, дурмане, скополии и других растениях семейства паслёновых. Атропин (лат. atropinum) — это природный яд, но в небольших дозах он используется в медицинских целях.

По химической структуре атропин относится к кристаллическим порошкам. Он аморфен, бесцветен, не имеет запаха. Вещество имеет два изомера. Левовращающий называется гиосциамином, который намного активнее атропина. Именно гиосциамин и содержится в растениях. Но это вещество нестабильно и при химическом выделении оно превращается в атропин.

Механизм действия атропина

нервный импульс

Этот алкалоид нарушает проведение нервного импульса с помощью блокирования рецепторов. То есть он конкурирует с естественным веществом организма (ацетилхолином) в способности связываться с чувствительными окончаниями на пути проведения импульса. Существует несколько видов чувствительных окончаний: M и H. Атропин блокирует только M-рецепторы.

Механизм действия атропина заключается в том, что он связывается со специфическими образованиями нервной клетки вместо ацетилхолина. Соответственно передача нервного импульса блокируется. В зависимости от того на какую систему органов действует, атропин вызывает различные эффекты.

- Расслабление гладкомышечных клеток. Такое воздействие атропина наблюдается в бронхах (расширение), желудочно-кишечном тракте, мочевом пузыре. Расслабление мышц в указанных органах обусловлено торможением импульсов со стороны парасимпатической нервной системы.

- Снижение секреторной активности желёз внешней секреции, а именно: бронхиальных, пищеварительных, потовых, слюнных, слёзных. Механизм подавление бронхиальной и пищеварительной секреции обусловлен блокадой парасимпатики, а слюнной, слёзной и потовой — наоборот, блокадой симпатической нервной системы.

-

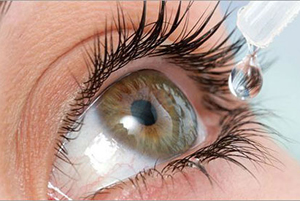

Мидриаз (расширение зрачков). Круговая и радиальная мышцы радужки глаза являются антагонистами и уравновешивают действие друг друга. Атропин связывается с M3-холинорецепторами круговой мышцы радужной оболочки, она расслабляется, а радиальная мышца при этом напряжена, её действие преобладает и зрачок расширяется.

Мидриаз (расширение зрачков). Круговая и радиальная мышцы радужки глаза являются антагонистами и уравновешивают действие друг друга. Атропин связывается с M3-холинорецепторами круговой мышцы радужной оболочки, она расслабляется, а радиальная мышца при этом напряжена, её действие преобладает и зрачок расширяется. - Паралич аккомодации (приспособление глаза к изменению внешних условий для ясного восприятия объектов, расположенных на разном расстоянии). Атропин расслабляет цилиарную мышцу глаза и уплощает хрусталик из-за чего возникает дальнозоркость.

- Учащение ритма сердца обусловлено торможением парасимпатического влияния на синоатриальный узел. Но иногда увеличению ритма сердца может предшествовать брадикардия (уменьшение частоты сердечных сокращений), это связано со стимуляцией вагусных центров.

- Улучшает предсердно-желудочковую проводимость.

- Воздействует на сосуды, но только в очень больших дозах. При этом они расширяются, кожа человека краснеет. В малых дозах атропин не расширяет сосуды, но с рецепторами он все равно связывается. Поэтому препараты, расширяющие сосуды, могут не подействовать, так как чувствительные окончания, с которыми они должны были связаться, уже заняты атропином.

Где применяется атропин

Существует 2 препарата, основным действующим веществом которых является алкалоид красавки:

Существует 2 препарата, основным действующим веществом которых является алкалоид красавки:

- «Атропин» — таблетки;

- «Атропина сульфат» — 0,1% раствор для инъекций и 1% глазные капли.

Препарат широко используется в клинической практике. Применение атропина практикуется в гастроэнтерологии. Он назначается:

- при язвах двенадцатипёрстной кишки и желудка с целью подавить желудочную секрецию;

- спазме пилорического сфинктера желудка для его расслабления;

- желчнокаменной болезни и при воспалении жёлчного пузыря с целью расширения протоков и дренажа застоявшейся жёлчи;

- при спазмах кишечника;

спазм мочевого пузыря

В других отраслях медицины атропин применяется:

- при спазмах мочевого пузыря;

- бронхиальной астме, как средство, устраняющее бронхоспазм;

- для уменьшения секреции желёз: слюнных, потовых, слёзных;

- при урежении пульса, связанном с тонусом вагуса (нужно назначать осторожно, так как, возможно, кратковременное усиление брадикардии);

- в анестезиологии для премедикации и введения в наркоз, во время операции, интубации, чтобы устранить ларингоспазм и бронхоспазм, уменьшить слюноотделение;

- при рентгенографии желудка для уменьшения его тонуса во время исследования;

- при повышенной потливости.

Для чего ещё применяют атропин? Этот препарат является антидотом при отравлении фосфорорганическими соединениями в том числе и ядами, передозировке холиномиметическими и антихолинэстеразными препаратами. Кроме того, атропин используется в офтальмологии в качестве препарата, расширяющего зрачок при исследовании глазного дна.

Передозировка и отравление

Атропин может применяться внутримышечно, внутрь, внутривенно, подкожно или в виде глазных капель. Перорально он назначается от 0,25 до 1 мг 1–3 раза в сутки. Такая вариация дозировки объясняется индивидуальностью каждого организма и количество препарата должно подбираться индивидуально. Внутривенно, внутримышечно, подкожно в той же дозировке, но 1–2 раза в сутки. Атропин в виде глазных капель закапывают по 1–2 капли 3 раза в день. Чтобы расширить зрачок для исследования — по 1–2 капли 1–2 раза. Максимальная разовая доза атропина 1 мг, максимальная суточная — 3 мг.

Атропин может применяться внутримышечно, внутрь, внутривенно, подкожно или в виде глазных капель. Перорально он назначается от 0,25 до 1 мг 1–3 раза в сутки. Такая вариация дозировки объясняется индивидуальностью каждого организма и количество препарата должно подбираться индивидуально. Внутривенно, внутримышечно, подкожно в той же дозировке, но 1–2 раза в сутки. Атропин в виде глазных капель закапывают по 1–2 капли 3 раза в день. Чтобы расширить зрачок для исследования — по 1–2 капли 1–2 раза. Максимальная разовая доза атропина 1 мг, максимальная суточная — 3 мг.

Отравление атропином может быть случайным или целенаправленным. От этого зависит тяжесть проявлений. В основном отравление возникает при случайном употреблении плодов семейства паслёновых. Дети находятся в основной группе риска.

Симптомы передозировки

Токсическое действие атропина начинает проявляться через 40–60 минут после приёма. В зависимости от дозы различают лёгкую, среднюю и тяжёлую степень отравления. В первую очередь вещество воздействует на структуры мозга, вызывая психоз, нарушение координации, галлюцинации. Затем страдают сердце и лёгкие.

Передозировка атропином выявляется по следующим симптомам:

сухость во рту

сухость во рту;

- снижение потоотделения;

- покраснение слизистых оболочек;

- учащённое сердцебиение вплоть до аритмии;

- тошнота, рвота;

- тремор (дрожание) конечностей;

- осиплость голоса, затруднение глотания;

- запор;

- покраснение кожи;

- нарушение зрения;

- учащение дыхания;

- судорожный синдром.

Такие симптомы могут возникнуть при неумышленной передозировке.

Целенаправленное отравление имеет более серьёзные симптомы:

галлюцинации

паралич дыхательных мышц;

- галлюцинации;

- бессознательное состояние;

- кома;

- снижение частоты сердечных сокращений, фибрилляция предсердий или желудочков.

Доза атропина, являющаяся смертельной — 100–150 мг или 1–1,5 мг на 1 кг массы тела. У детей доза меньше. В пересчёте на ягоды белладонны — 3–6 штук могут вызвать летальный исход у ребёнка. Смерть обычно наступает не ранее, чем через 5 часов после отравления.

Последствиями отравления может быть не только смерть. При длительном нахождении в коме могут произойти необратимые органические изменения в головном мозге, ведущие к нарушению интеллекта и памяти.

Антидот

Лечение отравления начинается с промывания желудка водой, перманганатом калия или солевыми слабительными растворами. Сразу же нужно дать отравившемуся антидот атропина. Это может быть:

- 0,1% раствор аминостигмина 2 мг;

- 0,05% раствор галантамина (препарат «Нивалин») 2 мг.

Следует повторить введение антидота через 90 минут. Чем тяжелее отравление, тем с меньшим интервалом вводят антидот. В тяжёлом случае его можно вводить каждые 15 минут.

Следует повторить введение антидота через 90 минут. Чем тяжелее отравление, тем с меньшим интервалом вводят антидот. В тяжёлом случае его можно вводить каждые 15 минут.

Аминостигмин быстро восстанавливает сознание, устраняет психомоторное возбуждение и галлюцинации. Он применяется не только для лечения передозировки, но и для профилактирования рецидивов комы.

Существует ещё один антагонист атропина — алкалоид пилокарпин. Препараты на его основе (глазные капли) используются в офтальмологии для снижения внутриглазного давления. Атропин, расширяя зрачок, может вызвать глаукому. При сильном повышении давления внутри глаза может произойти отслойка сетчатки. Поэтому при отравлениях растениями или препаратами, содержащими атропин, пилокарпин нужно ввести сразу по следующей схеме:

- каждые 15 минут по 1 капле в каждый глаз на протяжении часа;

- следующие 2–3 часа капают 1 каплю в 30 минут;

- затем 4–6 часов — по капле каждый час;

- потом по 3–6 раз в сутки по капле до купирования высокого внутриглазного давления.

Подведём итоги. Атропин — алкалоид растений из семейства паслёновых. Это холинолитический препарат, активно используемый в медицине. Он применяется в гастроэнтерологии, пульмонологии, кардиологии, офтальмологии, анестезиологии, токсикологии, урологии. Серьёзная передозировка этим препаратом может произойти при случайном употреблении ягод паслёновых растений или большого количества лекарственного препарата. Клиника отравления зависит от принятой дозы. Смерть наступает от приёма 100 мг атропина. Существуют специфические антидоты, которые нужно принять незамедлительно — это аминостигмин и галантамин. Они вводятся внутривенно неоднократно. Последствиями отравления атропином могут быть кома, нарушение интеллекта и памяти.

Источник

АТРОПИН (Atropinum) — алкалоид, содержащийся в красавке, белене, дурмане, скополии и некоторых других растениях семейства пасленовых. Является сложным эфиром аминоспирта тропина и троповой кислоты.

Атропин оптически не активен, представляет эквимолекулярную смесь (рацемат) сильнодействующего левовращающего стереоизомера гиосциамина (см.) и малоактивного правовращающего.

В медицине атропин применяют как холинолитическое средство в виде сульфата атропина (Atropini sulfas; Atropinum sulfuricum; ГФХ, список А); (C17H23NO3)2·H2SO4·Н2O.

Это белый кристаллический или зернистый порошок, легко растворимый в воде и спирте.

Атропин быстро всасывается слизистыми оболочками и равномерно распределяется в организме. Большая часть его гидролизуется в тканях, особенно в печени, с образованием тропина и троповой кислоты. Около 1/3 введенного атропина выделяется почками приблизительно в течение 14 часов. Особенностью фармакологического действия атропина является избирательное блокирование холинреактивных систем, чувствительных к мускариноподобному действию ацетилхолина (см.). Атропин подавляет реакцию большинства исполнительных органов на нервные импульсы, идущие по парасимпатическим и некоторым симпатическим нервам, где медиатором нервного возбуждения является ацетилхолин (матка, потовые железы), а также чувствительность этих органов к введенному ацетилхолину и различным м-холиномиметическим веществам — мускарину, пилокарпину и др. Являясь антагонистом ацетилхолина, который в большинстве случаев стимулирует сократительные функции гладкомышечных органов и секрецию желез, атропин в основном расслабляет гладкую мускулатуру и уменьшает секрецию желез. Действие атропина на гладкие мышцы во многом зависит от их исходного тонуса: при спазмах оно выражено сильнее.

Как при местном, так и при резорбтивном действии атропин вызывает расширение зрачков в результате расслабления сфинктера зрачка, который перестает реагировать на свет; одновременно может повыситься внутриглазное давление, так как при расширении зрачка радужная оболочка утолщается и сдавливает пространства радужно-роговичного угла (фонтановы), через которые происходит отток жидкости из глазных камер. Расслабление ресничной мышцы под влиянием атропина приводит к уплощению хрусталика и параличу аккомодации: глаз устанавливается на дальнее видение. Атропин снимает спазм гладких мышц желудка, кишечника, желчных путей, мочеточников. При спазме бронхов расслабляющее действие атропина в терапевтических дозах слабо выражено. На гладкие мышцы сосудов атропин заметного влияния не оказывает. В малых дозах он снимает тормозное действие блуждающего нерва на сердце и вызывает учащение сердцебиения. Под влиянием атропина подавляется функция большинства экскреторных желез (слюнных, слизистых, пищеварительных, потовых).

Атропин оказывает центральное холинолитическое действие, улучшает состояние больных паркинсонизмом, однако в этом отношении он менее эффективен, чем Скополамин (см.) и некоторые синтетические центральные холинолитики; повышает возбудимость дыхательного центра.

Применяют атропин для расширения зрачка и выключения аккомодации с целью исследования глазного дна, установления истинной преломляющей способности хрусталика и для создания функционального покоя при воспалительных заболеваниях глаза; при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; некоторых заболеваниях, сопровождающихся спазмом гладкой мускулатуры (пилороспазме, кишечных, печеночных и почечных коликах, при бронхиальной астме); для подавления секреции слюнных, бронхиальных, желудочных, иногда потовых желез; для выключения рефлексов, связанных с возбуждением блуждающего нерва при ингаляционном наркозе (премедикации); для устранения симптомов отравления антихолинэстеразными веществами (физостигмин, прозерин, армин, фосфакол, тиофос и другие фосфорорганические инсектициды, табун, зарин), холиномиметическими веществами, а также морфином. Иногда атропин применяют для лечения психически больных в дозах, вызывающих кому (см. ниже).

Назначают внутрь в порошках и растворах по 0,00025-0,0005— 0,001 г на прием 2—3 раза в день подкожно, внутримышечно и внутривенно в тех же дозах (0,1% раствор) и местно — глазные капли и мази (0,5—1%). Высшие дозы внутрь и парентерально: разовая 0,001 г, суточная 0,003 г.

Атропин противопоказан при глаукоме и серьезных органических изменениях в сердечно-сосудистой системе.

При отравлении атропином возникают характерные симптомы: сухость во рту и гортани, расстройство глотания и речи, расширение зрачков, диплопия, светобоязнь; кожа становится сухой, красной, горячей; температура тела может повыситься; пульс слабый, частый. Развивается расстройство психики (см. ниже), нарушается координация движений, затем наступает кома. Явления отравления полностью проходят только через несколько дней. Наблюдается полная амнезия.

Лечение при приеме токсической дозы атропина внутрь начинают с промывания желудка; при развитии симптомов отравления производят повторные подкожные инъекции физостигмина до их исчезновения (прозерин менее эффективен при наличии центральных симптомов отравления); при сильном возбуждении можно использовать снотворные (клизма с хлоралгидратом); при падении сердечной деятельности назначают сердечные средства и стимуляторы дыхания.

Формы выпуска: порошок, 0,1% раствор в ампулах по 1 мл. Сохраняют в хорошо укупоренной таре.

См. также Холинолитические вещества.

Атропиновые психозы

Атропиновые психозы возникают обычно после однократного приема больших доз, в среднем 0,01—0,05— 0,1 г сульфата атропина. Наряду с этим описаны случаи психоза, возникшего после закапывания в глаза 1—2 капель 0,5 — 1% раствора атропина, при подкожных инъекциях и приеме порошков в обычных дозах (0,0005— 0,001 г), что указывает на индивидуальное предрасположение к атропиновым психозам.

Психическое расстройство развивается остро через 2—4 часа после приема атропина и характеризуется определенной клинической динамикой: оглушенность сменяется делириозным синдромом, последний при тяжелых отравлениях — комой. Делирий при атропиновых психозах сопровождается глубоким нарушением ориентировки в месте, времени, окружающей обстановке, нередко и в собственной личности, а также зрительными галлюцинациями и двигательным возбуждением. Для таких психозов характерны вегетативные расстройства: расширение зрачков, учащение пульса, сухость слизистых оболочек. Отмечается прямая зависимость между тяжестью психоза и выраженностью вегетативных расстройств. Продолжительность атропиновых психозов — 3—8 часов. Прогноз, как правило, благоприятный. Оглушенность и особенно делирий — типичные синдромы атропинового психоза, отличающегося стереотипностью клиники и отсутствием зависимости от возраста, пола, соматического состояния.

К редко наблюдаемым психопатологическим расстройствам относятся состояния легкого изменения сознания с явлениями дереализации и деперсонализации, изменение восприятия окраски окружающего — преобладание зеленого, желтого и розового цветов.

Постоянство вызываемых атропином психозов позволяет отнести его к антихолинергическим психотомиметикам и с успехом применять для моделирования «психозов» у животных.

Сходные с атропиновыми психозы развиваются при интоксикациях беленой, белладонной, дурманом (и их препаратами), скополамином и гиосциамином, а также психотомиметиками атропиноподобного действия — центральными холинолитиками.

Лечение атропинового психоза: промывание желудка, применение рвотных и слабительных средств, антихолинэстеразных (физостигмин, прозерин и др.) и сердечно-сосудистых препаратов, морфина.

Атропиношоковое лечение психически больных

Атропиношоковое лечение психически больных предложено Форрером (G. Forrer) в 1951 году. Ряд исследований в этой области выполнен Биликевичем (Т. Bilikiewicz) с соавт. В Советском Союзе опубликованы исследования А. А. Романенко и Л. Н. Дарюшиной, Л. Я. Славутской и Г. М. Довгаль, Ц. П. Короленко с сотрудниками.

Лечение психически больных атропиновой комой — один из видов стрессовой терапии, стимулирующей защитные реакции организма. Применяют главным образом при неврозах навязчивых состояний.

Атропиновую кому вызывают путем внутримышечного введения 1% раствора атропина (5—10 мл и более). Лечение проводят натощак. Для предупреждения резкого расширения зрачков в конъюнктивальный мешок вводят эзериновую мазь или капли пилокарпина. Губы смазывают глицерином. Комнату затемняют или на глаза накладывают повязку. Малые дозы не рекомендуются, так как затягивается наступление комы и больные испытывают страх, галлюцинаторные переживания. Кома наступает через 15—20 минут после введения атропина и продолжается 2—3 часа. Иногда в ходе лечения дозу атропина повышают. Кому вызывают 2—3 раза в неделю или ежедневно, всего 20—30 раз.

Купируют кому 0,1% раствором физостигмина (эзерина): вначале вводят подкожно 8 мл, через некоторое время еще 4 мл. При замедленном выходе из комы инъекцию повторяют. Затяжной и отставленной комы не наблюдается. Иногда у больного отмечаются патологические рефлексы, тахикардия, редко — расстройство дыхания, повышение температуры.

Атропиношоковое лечение противопоказано при глаукоме и тяжелых органических изменениях со стороны сердечно-сосудистой системы.

При хронических психических заболеваниях атропиношоковое лечение недостаточно эффективно и в ряде случаев может быть с успехом заменено психотропными средствами.

Судебно-медицинская экспертиза отравлений атропином

При вскрытии умерших от отравления атропином характерные морфологические изменения в органах не обнаруживаются. С целью выделения атропина из рвотных масс и внутренних органов трупа объект обрабатывают подкисленным спиртом или подкисленной водой (pH = 2,0—3,0) с последующей экстракцией алкалоида хлороформом или дихлорэтаном из щелочного (подщелачивают аммиаком до pH = 8,0-10,0) водного извлечения. После удаления хлороформа остатки растворяют в 0,1 н. растворе соляной кислоты и испытывают реакциями с общеалкалоидными осадительными реактивами. Наиболее чувствительным реактивом является раствор йода в йодиде калия. При получении положительного результата этой реакции производят реакцию Витали — Морена — фиолетовое окрашивание (чувствительность при наличии 1 мкг вещества в пробе) — и микрокристаллическую реакцию образования рейнеката атропина (чувствительность 0,1 мкг при предельном разбавлении 1 : 200 000). Результаты химических реакций подтверждают физиологической пробой: расширение зрачка при инстилляции в глаз животного вытяжки из тканей умершего (чувствительность при наличии 0,02 мг вещества в пробе).

Большую помощь при судебно-медицинском исследовании может оказать фар-макс гностический и химико-токсикологический анализ частей растений (остатки цветов, семян), найденных на месте происшествия или в содержимом желудка.

В органах трупа атропин может сохраняться до 2 лет.

Библиография: Кузнецов С. Г. и Голиков С. Н. Синтетические атропиноподобные вещества, Л., 1962; Орехов А. П. Химия алкалоидов, с. 137, М., 1955; Руководство по фармакологии, под ред. Н. В. Лазарева, т. 1, с. 158, Л., 1961; Физиологическая роль ацетилхолина и изыскание новых лекарственных веществ, под ред. М. Я. Михельсона, Л., 1957, библиогр.; Ambache N. The use and limitations of atropine for pharmacological studies of autonomic effectors, Pharmacol. Rev., v. 7, p. 467, 1955, bibliogr.; В o-vet D. et Bovet-Nitti F. Structure et activitä pharmacodynamique des medicaments du systfcme nerveux v6g6-tatif, p. 498, Bale, 1948; Forrer G. R. Symposium on atropine toxicity therapy, J. nerv. ment. Dis., v. 124, p. 256, 1965; Goodman L. S. a. Gilman A. Pharmacological basis of therapeutics, L., 1970, bibliogr.; L ο n g о V. G. Behavioral and electroencephalographic effects of atropine and related compounds, Pharmacol. Rev., v. 18, p. 965, 1966, bibliogr.; Nyman E. Studien über die Atropingruppe, Acta physiol, scand., suppl. 10, v. 3, 1942.

Атропиновые психозы — Воспроизведение некоторых симптомов атропинного «психоза» у животных, под ред.М. А.Голь-денберга, Новосибирск, 1957; Миль· штейн Г. И. иСпивак Л. И. Пси-хотомиметики, Л., 1971, библиогр.; Столяров Г. В. Лекарственные психозы и психотомиметические средства, М., 1964, библиогр.

Атропиношоковое лечение псиосически больных — Короленко Ц. П., Грошев С. И. и Квашнин В.Ф. Лечение навязчивых состояний атропином, Журн. невропат, и психиат., т. 71, № 9, с. 1391, 1971; Романенко А. А. и Дарюшина Л. Н. Опыт применения атропиношоковой терапии в психиатрической практике, там же, т. 69, № 4, с. 603, 1969, библиогр.; Славутская Л. Я. и Довгаль Г. М. Атропиновые комы при хронической шизофрении, там же, с. 599; Bilikiewicz Т. и. а. Das Atropinkoma als psychiatrische Behandlungsmethode, Psychiat. Neurol. med. Psychol. (Lpz.), S. 449, 1963; Porrer G. R. Atropine toxicity in the treatment of mental disease, Amer. J. Psychiat., v. 108, p. 107, 1951.

Судебно-медицинская экспертиза — Швайкова М. Д. Судебная химия, М., 1965; Isolation and identification of drugs in pharmaceuticals, body fluids and post-mortem material, ed. by E. G. C. Clarke, L., 1969, bibliogr.

H. Я. Лукомская, М. Я. Михельсон; Л. И. Спивак, A. M. Халецкий (психиат.), M. Д. Швайкова (суд. мед.).

Источник