В каком пищеварительном соке содержится лизоцим

Что такое лизоцим?

Лизоцим был первым из литических ферментов, известных науке. Автором этого открытия в 1922 году стал британский микробиолог Флеминг, причем совершенно случайно. Как-то раз он заболел гриппом и взял из носа часть своей слизи на исследование, чтобы выделить чистую культуру бактерий, спровоцировавших заболевание. Полученную через четыре дня колонию микроорганизмов, он временно назвал «AF coccus». Когда Флеминг был полностью здоров, он решил провести эксперимент и выяснить, действительно ли макрофаги участвуют в формировании приобретенного иммунитета. Учёный добавил свой биоматериал в 3 чашки со штаммами: пневмококков, стафилококков и бактерий «AF coccus». В итоге пришел к выводу, что подавляет рост микроорганизмов не вирус, а фермент, способный лизировать бактерии. Свою находку по совету руководителя Флеминг назвал лизоцимом, а выделенный штамм получил окончательное название – Micrococcus lysodeikticus.

Флеминг в ходе исследований обнаружил присутствие лизоцима в разных органах, тканях и жидких средах, даже в выделениях животных. В последствии предположил, что данный фермент обладает противомикробной активностью в отношении макроорганизмов и не ошибся.

Интересные факты о лизоциме

В 1965 году Дэвид Чилтон Филлипс открыл трёхмерную структуру лизоцима с помощью рентгеновской кристаллографии, которая и была взята за основу этого класса ферментов.

Лизоцим – каталитический белок, в химическом составе которого присутствуют все 20 аминокислот. Это значит, что для его синтеза в организм человека с пищей должны поступать белки разной природы как растительные, так и животные, ведь именно последние содержат 8 незаменимых. Веганы, полностью исключающие из рациона животный белок, более сильно подвержены вторжению инфекции, так как их естественная защита подорвана отсутствием в тканях и на слизистых, которые имеют прямой контакт с внешней средой, лизоцима.

Подтверждена широкая распространенность этого белка в организме: содержится лизоцим в слюне, слезной жидкости, крови, слизистой носа, пищеварительном тракте, печени, внутренних половых органах и хрящах. Костный мозг так же содержит лизоцим. Максимальная его концентрация отмечена в слюне и секрете молочных желез.

Лизоцим в ротовой полости держится не постоянно. При частом сплевывании слюны происходит его потеря навсегда, может, стоит задуматься о своем здоровье?

Принцип действия лизоцима

Лизоцим относится к мукопептид-гликогидролазам, имея сродство к определенным химическим связям, способен резать клетку в тех местах, где они присутствуют, лишая защиты. Большинство бактерий без клеточной мембраны являются нежизнеспособными.

Терапевтический эффект лизоцима определяется его противомикробным действием, которое зависит от ферментативной активности белка. Лизоцим частично или полностью лизирует (растворяет) клеточные оболочки тех микробов, у которых они состоят из хитинов, мукопептидов и глюкозаминопептидов, таким образом, исходя из особенностей строения клеточной стенки, более чувствительными к нему оказываются грамположительные бактерии.

Лизоцим: применение

Антибактериальное действие лизоцима осуществляется по двум механизмам: ферментативному (гидролиз) и катионному, если у бактерии формируется резистентность (клеточная мембрана видоизменяется), гидролиз становится невозможным и тогда срабатывает второй механизм (молекулы белка встраиваются в клеточную стенку бактерий и образуют в ней поры, лишая микроорганизмы естественной защиты)

Противовирусное – лизоцим способствует выработки интерферона, участвуя в формировании неспецифического иммунного ответа

Противогрибковое – лизоцим активен в отношении некоторых дрожжевых грибков, в частности рода Candida, способен подавлять их рост, не вызывая полной гибели. Также повышает эффективность флуконазола и тербинафина

Противомикробная активность (разрушает биопленки бактерий и грибов)

Иммуномодулирующее действие (противовоспалительный эффект), как следствие мурамидазной активности белка. Фрагменты разрушенных микробных клеток запускают активацию иммунитета.

Лизоцим способен помочь в разных ситуациях: проблемы с кишечником и желудком, обморожения, ожоги, гнойные раны, ангина, отит, блефарокератит аллергической природы.

Лизоцим показан при анемии, пневмонии, стоматите, даже при хроническом гепатите! Что значит «показан»? А то и значит, что для победы над инфекцией естественной концентрации белка в тканях и жидких средах нашего организма недостаточно, требуется его дополнительное поступление из вне.

Лизоцим в продуктах. Где он содержится?

Для применения в пищевой, косметической и в фармацевтической промышленности используется лизоцим из белка куриных яиц.

Рекордсменом по содержанию данного белка считается сырое козье молоко, только при условии, что животное употребляло натуральный корм и свободно паслось на пастбищах с разнотравьем. А также кисломолочная продукция, изготовленная из качественного молока крупного и мелкого рогатого скота: сыр, кефир, варенец, кумыс, йогурт, айран, творог.

На что стоит обратить внимание?

При снижении концентрации лизоцима в слюне может происходить учащение инфекционных и воспалительных процессов, что свидетельствует о важной роли лизоцима в местном иммунитете. Недостаток лизоцима во внутренней среде ослабляет защитные силы организма и может стать причиной развития аутоиммунных заболеваний.

Как повысить иммунитет с помощью лизоцима?

Компания Артлайф предлагает иммуностимулятор нового поколения на основе лизоцима – спрей для ротовой полости «ИммуЛиз Актив». Действие лизоцима в его составе усилено и расширено другими активными компонентами: ультрализатами бактерий и растительными экстрактами. Современные биотехнологии делают продукт уникальным, определяя высокий профиль безопасности и широкий спектр его действия.

Слизистые оболочки верхних дыхательных путей и ротовой полости являются воротами для инфекции. Спрей «ИммуЛиз Актив» работает на первой линии защиты, создавая надежный барьер и препятствуя дальнейшему проникновению патогенов внутрь организма. Компоненты спрея оказывают иммуномодулирующее действие, снижая частоту заболеваний верхних дыхательных путей, ускоряют процессы заживления слизистой рта, уменьшая интенсивность воспаления и болезненность. Биотехнологические компоненты в составе «ИммуЛиза» способствуют поддержанию нормофлоры слизистой ротовой полости, повышая естественную защиту от патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.

Удобная и портативная форма спрея позволит всегда иметь «ИммуЛиз» при себе на случай экстренной защиты от инфекции.

Вернуться к списку публикаций

Источник

| Пищеварительный сок, рН среды | Ферменты | Питательные вещества | Продукты расщепления | Другие вещества, содержащиеся в соке и их функция |

| Слюна рН слабо щелочная, либо нейтральная 0,6 – 2 л | Птиалин (амилаза) Мальтаза | Крахмал и гликоген Мальтоза | Мальтоза Глюкоза | Слизь (муцин) участвует в образовании пищевого комка Лизоцим бактерицидное действие 98-99% вода 0,5% минеральные соли |

| Желудочный сок рН кислая 1,5 – 2 л | Пепсин (пепсиноген) Химозин = реннин Липаза Желатиназа | Белки Белки молока Жиры молока Желатин | Полипептиды Створаживает Глицерин и жирные кислоты Расщепляет | Соляная кислота превращает пепсиноген в пепсин Слизь предохраняет слизистую оболочку от действия кислоты и механического повреждения грубыми комками пищи |

| Сок поджелудочной железы рН щелочная, 1,5 л | Трипсин (трипсиноген) Химотрипсин (химотрипсиноген) Липаза Амилаза = амилопсин Мальтаза Нуклеаза Карбоксипептидаза | Белки (частично) Белки Жиры Крахмал Мальтоза Нуклеиновые кислоты Полипептиды | Пептиды Пептиды Глицерин и жирные кислоты Мальтоза Глюкоза Нуклеотиды Отщепляют АК | Трипсинпревращает химотрипсиноген в химотрипсин |

| Кишечный сок рН щелочная, более 20 ферментов до 2 л | Аминопептидаза = эрепсин Мальтаза Сахараза Лактаза Липаза Нуклеазы | Пептиды Мальтоза Сахароза Лактоза Жиры ДНК, РНК | Аминокислоты Глюкоза Глюкоза + фруктоза Глюкоза + галактоза Глицерин и жирные кислоты Нуклеотиды | Энтерокиназа превращает трипсиноген в трипсин Секретин стимулирует выделение сока поджелудочной железой |

| Желчь (пигмент билирубин – продукт разрушения эритроцитов) | Эмульгирует (дробит на капельки) жиры, увеличивая поверхность их взаимодействия с ферментами. Усиливает перистальтику кишечника. Активирует ферменты поджелудочного и кишечного соков. Повышает растворимость жирных кислот. Тормозит размножение бактерий. Нейтрализует кислую реакцию поджелудочного сока и создает щелочную среду в кишечнике. |

РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ

Язык – мышечный орган (поперечно-полосатая ткань), покрытый сверху слизистой оболочкой. Состоит из 3-х частей: · корень; · тело; · кончик (верхушка).

Язык – мышечный орган (поперечно-полосатая ткань), покрытый сверху слизистой оболочкой. Состоит из 3-х частей: · корень; · тело; · кончик (верхушка).

Имеет вкусовые рецепторы (нитевидные, грибовидные, листовидные сосочки), воспринимающие: корень – горькое, кончик – сладкое, боковые поверхности языка – соленое, кислое. На языке имеются температурные, болевые, тактильные рецепторы.

Функции языка:

определяет вкус и температуру пищи

переворачивает пищу и механически ее обрабатывает

участвует в акте глотания

является органом речи.

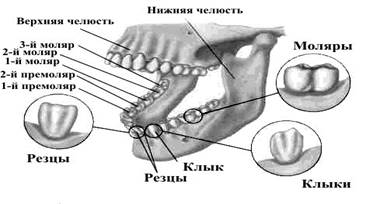

ЗУБЫ:у взрослого 32 зуба. Они закладываются в эмбриогенезе, в 5-8 месяцев появляются первые молочные зубы, которые с 6 лет начинают меняться на постоянные. В формуле молочных зубов нет моляров – у детей 20 зубов.

ЗУБЫ:у взрослого 32 зуба. Они закладываются в эмбриогенезе, в 5-8 месяцев появляются первые молочные зубы, которые с 6 лет начинают меняться на постоянные. В формуле молочных зубов нет моляров – у детей 20 зубов.

Форма зубов: · резцы (8); · клыки (4); · малые коренные (премоляры) – (8);

· большие коренные (моляры) – (12); укрепленные в альвеолах на каждой половине верхней и нижней челюстей. Моляры верхней челюсти имеют 3 корня, нижней – 4.

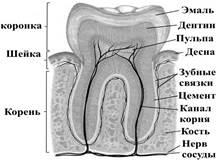

Внешнее строение зуба:

корень – часть зуба, находящаяся в ячейке челюстной кости; шейка – часть зуба, погруженная в десну;

коронки – часть зуба, выступающая в ротовую полость.

Внутреннее строение зуба:

Внутреннее строение зуба:

Ø наружный слой:

· эмаль (коронка)

· цемент (шейка и корень)

Ø внутренний слой:

· дентин (по всей длине)

Ø полость – пульпа – заполнена рыхлой соединительной тканью, кровеносными и лимфатическими сосудами, нервными окончаниями.

СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ:крупные (3 пары – околоушные, подчелюстные, подъязычные – открываются протоками в ротовую полость) и мелкие (многочисленные, одиночные – расположены по всей полости рта). В сутки вырабатывается 500 – 1500 мл слюны.

Функции ротовой полости:

определяется вкус и температура пищи

первичная механическая обработка пищи

пропитывание пищи слюной

частичная химическая обработка (частичное расщепление углеводов)

обеззараживание пищи (лизоцим)

формирование пищевого комка

участие в акте глотания

участие в формировании речи

всасывательная (нитроглицерин, валидол).

Источник

Процесс пищеварения запускается уже с того момента, когда мы чувствуем ароматный запах еды или наши глаза видят аппетитное блюдо. Через пару минут нервно-рефлекторная цепочка приводит к активному выделению пищеварительных соков — источников ферментов.

Как работают ферменты и чем грозит их нехватка, расскажем в статье.

Важная роль пищеварительных ферментов

Для начала разберемся, какова роль ферментов в пищеварении. Еда содержит белки, жиры и углеводы, которые обеспечивают процессы жизнедеятельности. Ферменты, или энзимы, расщепляют пищу до простых соединений — это необходимо для ее усвоения организмом.

Энзимы начинают свою работу еще в ротовой полости. Измельченная зубами пища обильно смачивается слюной, в состав которой входят такие ферменты, как мальтаза, (-амилаза, лизоцим, калликреин, которые участвуют в расщеплении углеводов.

В таком виде пищевой комок (болюс) поступает в желудок, где подвергается обработке желудочного сока — активной субстанции из соляной кислоты, воды, электролитов и ферментов. Желудочный сок «упрощает» пищевой комок до еще более элементарных веществ[1]. Словно по цепочке соляная кислота активирует пищеварительные ферменты желудка — пепсин и липазу. Пепсин начинает расщеплять белки до соединений меньших размеров — альбумоз и пептон, а липаза дробит жиры молока[2].

Из желудка пищевой комок отправляется в кишечник. Пищеварительные ферменты кишечника — энтерокиназы — активируют работу пищеварительных ферментов сока поджелудочной железы, а именно трипсина и химотрипсина. Они расщепляют белки до аминокислот. Углеводы, которые не переварились в ротовой полости до конца, дробятся до простых сахаров под воздействием бета-амилазы, лактазы и мальтазы. Липазы расщепляют жиры до конечных продуктов — жирных кислот и глицерина[3].

После обработки пища легко всасывается через кишечную стенку и проникает в жидкостные среды организма — кровь и лимфу.

Почему возникает недостаток пищеварительных ферментов?

В норме активности пищеварительных ферментов в организме человека хватает, чтобы переварить всю поступившую пищу. Однако различные причины могут спровоцировать недостаток ферментов — энзимопатию, или ферментопатию. Нехватка ферментов для пищеварения может быть врожденной (первичной) или приобретенной (вторичной)[4].

Первичная недостаточность ферментов связана с генетическими дефектами. Мутации в генах приводят к невозможности полностью переваривать белки, жиры или углеводы. Как следствие, образуются нерасщепленные продукты пищеварения, которые накапливаются в организме в виде токсинов. К ферментопатии относятся такие болезни, как, например, фенилкетонурия, галактоземия и муковисцидоз. Употребление белковой пищи и молока при этих заболеваниях носит жизнеугрожающий характер.

Вторичный недостаток ферментов развивается у людей с расстройствами пищеварения при органическом повреждении органов желудочно-кишечного тракта или при их функциональном нарушении.

Так, гиповитаминоз, в частности дефицит витамина PP, повышающего количество соляной кислоты желудочного сока, приводит к ахлоргидрии — заболеванию, при котором возникает недостаток соляной кислоты. Без этого важного компонента пищеварительного сока невозможна активация пепсинов — ферментов, которые переваривают белки[5].

Атрофический гастрит сопровождается повреждением слизистой оболочки. Уменьшение железистых клеток слизистой желудка приводит к недостаточному образованию пепсинов. В результате нарушается расщепление белков[6].

При хроническом панкреатите — заболевании поджелудочной железы — возникает недостаток панкреатических ферментов. Гиперактивность железы в результате неправильного питания, инфекций или желчнокаменной болезни приводит к чрезмерному выделению панкреатических ферментов, которые начинают переваривать собственную поджелудочную.

Снижение активности кишечных ферментов может быть связано с дисбактериозом. Патогенные микроорганизмы повреждают ферменты кишечного сока. Количество лактазы, мальтазы и трегалазы — ферментов, которые расщепляют углеводы до простых сахаров, — снижается. Нерасщепленные углеводы не способны усвоиться в кишечнике. Организм не получает питательных веществ — возникает синдром нарушенного всасывания, или мальабсорбции[7].

Нарушение функции кишечника без анатомического повреждения также способствует нехватке ферментов. Функциональная диспепсия, зачастую возникающая под влиянием стрессов, нарушает моторику пищеварительного тракта[8]. Пища дольше задерживается в кишечнике, из-за чего повреждается слизистая кишечника. Это также влияет на выработку энтерокиназ. Цепочка нарушений приводит к недостаточности ферментов поджелудочной — трипсина, химотрипсина[9].

Чем чревата нехватка ферментов и как ее можно устранить?

Ферментная недостаточность проявляется дискомфортом и тяжестью в животе, болезненными ощущениями, вздутием и тошнотой.

Нарушение всасывания питательных веществ приводит к прогрессирующему снижению веса. Полупереваренная пища скапливается в кишечнике и переполняет его, стимулируя моторику. Возникает учащенное выделение полуоформленного кала — до пяти раз в день[10]. Каловые массы могут содержать непереваренные мышечные волокна (при недостаточности трипсина) и иметь жирный блеск (при нехватке липазы).

Уменьшенное поступление полезных веществ, в том числе витаминов, приводит к периодическим головным болям, плохому сну, сниженной работоспособности. Недостаточность белков, жиров и углеводов сопровождается усталостью, как физической, так и умственной[11].

Дефицит ферментов в пищеварительных соках корректируется заместительной терапией. Препараты, обладающие высокой ферментной активностью, возмещают недостаток энзимов. При врожденных заболеваниях это основной метод лечения.

Приобретенные ферментопатии нуждаются в лечении основного заболевания, вызвавшего недостаток пищеварительных ферментов. При гастрите это эрадикационная терапия против H. pylori, при дисбактериозах — пробиотики, восстанавливающие здоровую микрофлору, при панкреатитах — снижение гиперактивной функции ферментов антиферментными препаратами, а затем восстановление нормальной активности заместительной терапией энзимами[12].

Дозировка и длительность лечения ферментными препаратами зависит от степени недостаточности энзимов в организме.

Чтобы избежать развития ферментной недостаточности, необходимо питаться правильно. Переедание, жирная пища, трудная для переваривания, недостаточное количество белков и витаминов в рационе нарушают работу ферментов. Соблюдение гигиены предотвращает развитие дисбактериозов и хеликобактерной инфекции. Своевременное лечение инфекций, в свою очередь, минимизирует риск развития панкреатитов как осложнений болезни. Здоровым людям без заболеваний ЖКТ не следует забывать, что, например, при переедании в праздничные дни можно помочь пищеварительной системе ферментными препаратами.

Недостаток ферментов нарушает нормальный процесс пищеварения. Скопление полупереваренных продуктов в организме проявляется неприятными симптомами, которые могут нарушить качество жизни. Недостающие ферменты можно восполнять с помощью заместительной терапии. Препараты с энзимами стимулируют естественное пищеварение, помогая кишечнику переварить пищу.

Источник