Во время первой мировой войны какой продукт

Питание – краеугольный камень, на котором стоит боеспособность каждого солдата в условиях тяжелой военной жизни. Сегодня мы поговорим о питании русских солдат в годы Первой мировой войны.

Перед тем как начать рассказ о хлебе насущном, следует сделать небольшое пояснение. Первое, что нужно понимать – хронологические рамки, то есть мы не сможем рассматривать вопросы питания и снабжения наших войск после февраля 1917 года, когда общий развал государства и армии в том числе нарушил все возможные пути подвоза припасов. Второе – в отличие от армии Красной, о которой мы уже писали, Русская армия все-таки существовала в капиталистической реальности, у солдат и у офицеров были деньги, которые они могли тратить на пищу.

Итак, давайте посмотрим, как было налажено продовольственное снабжение, что ели наши бойцы и кто питался лучше: русские или немцы и австро-венгры.

Фронтовые нормы

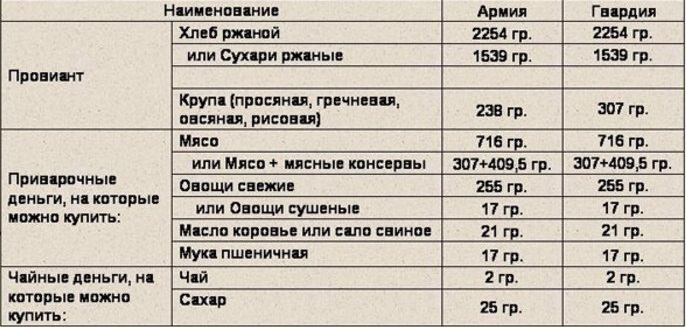

Питание солдат Русской армии регламентировалось приказом военного министерства № 346 от 22 марта 1899 года. Небольшие изменения в документ были внесены в 1908 году – во многом по результатам Русско-японской войны. Норма мирного времени была менее калорийной, и мы станем рассматривать так называемую норму военного времени, которая была введена в 1914 году, то есть сразу с началом боевых действий.

Норма питания военного времени для русского солдата

Источник: pinterest.ru

Современные требования к питанию солдат в тяжелых, стрессовых условиях войны требуют от 4500 до 5000 ккал в день на человека. В Русской армии образца Первой мировой рядовой солдат мог рассчитывать на 4300 ккал, что в среднем даже превышало энергетическую ценность питания в РККА во время Великой Отечественной войны. Отдельно следует отметить, что питание солдат императорской армии, может, было и не столь разнообразным, но очень сытным.

Работа полевой кухни

Источник: pinterest.ru

На флоте была своя специфика, и при сохранении калорийности некоторые продукты подлежали замене. Например, хлеба давали меньше, зато для моряков были макароны, в отличие от армии с её сухим законом, у флотских сохранялась винная порция, старались давать больше витаминов, а значит, квашеной капусты или овощей. В специализированных частях – авиации, бронечастях – рацион также был богаче, но из-за их малочисленности существенно отяготить общую картину снабжения он не мог.

Что ели?

В начале ХХ века рядовому бойцу русской армии прописывался такой ежедневный рацион: 1539 граммов ржаных сухарей или 2,2 килограмма ржаного хлеба, 238 граммов крупы, 716 граммов свежего мяса (или консервы взамен этой нормы). Таким образом, строевой роте в день надо было, доставить минимум одного бычка, а в год — целое стадо в сотни голов крупного рогатого скота. Также боец получал: 20 граммов сливочного масла или сала, 17 граммов подболточной муки, 6,4 грамма чая, 20 граммов сахара, 0,7 грамма перца. Овощи солдату тоже полагались. В день – примерно 250 граммов свежих или около 20 граммов сушеных овощей (смесь сушеной капусты, моркови, свеклы, репы, лука, сельдерея и петрушки), которые шли в основном в суп.

Прием пищи на марше

Источник: pinterest.ru

Если вы обратили внимание, мы не упомянули картофель. Он еще не вошел в очень широкий обиход в России, но в ходе войны, его давали все чаще. Картофель учитывался в графе «Хлеб», часто пополам с ним. Крупы разных видов в годы войны были вытеснены рисом, которого выдавали все больше и больше, так как его было легко закупать за границей. В эту же графу входили бобовые всех видов, чаще всего – чечевица.

И за общим столом

Источник: pinterest.ru

Конечно, «на столы» солдат попадали и трофейные продукты и то, что удавалось достать или купить у населения. Это еще один важный момент: в Русской армии солдат получал так называемые приварочные и чайные деньги. На первые он мог купить что-либо из еды или приправ для котла, а вторые – мог потратить на себя: хоть на чарку, хоть на молоко, а хоть и на сладкую булку. Кстати, приказ принца А.П. Ольденбургского по Русской армии четко регламентировал, что солдат мог, а что не мог купить в тылу, на станциях или в населенном пункте. И этот же приказ даже поощрял подобную торговлю. Вот, что писали русские солдаты о прибытии к фронту:

«Высадившись, удивляешься пейзажами, знакомишься с характером жителей, – главное, что надо узнать, есть ли у них сало и продают ли они молоко».

Полевая хлебопекарня

Источник: pinterest.ru

Позиционный характер войны накладывал свои отпечатки и на рацион солдат. Чаще всего полк, долго стоявший в передней линии, буквально «объедал» все окрестности, да так, что и природа уже дать ничего не могла. Несмотря на природную смекалку и стойкость нашего солдата, болезни, а также заполненные водой с трупным ядом неубранных тел и испражнениями окопы косили людей не хуже пуль и осколков. Но и в такой ситуации наши солдаты не унывали, знали, что «голод – не тетка, пирожка не поднесет». В ожидании горячей пищи солдаты складывали в окопах печурки, где грели кипяток для чая, разогревали консервы.

Полевая кухня

Полевая кухня – самый важный объект для нашего солдата в годы Первой мировой. Например, во время «великого отступления» из Русской Польши, мосты взрывали после того, как по ним пройдет кухня, это значило, что в тылу уже точно никого нет. А у наших союзников-французов к началу войны и вовсе не было кухонь, как и централизованного питания, они были вынуждены закупать их у нас. Кстати, на Кавказском фронте тоже поначалу питались из котлов, все кухни ушли на войну с немцами и австрийцами.

Артельщик и кашевар

Источник: pinterest.ru

Пищу давали дважды в день – утром и вечером. Обычно – это была кашица, то есть густое наваристое блюдо из крупы, с покрошенным в нее мясом, овощами и специями. А второй раз давали суп – блюдо, примерно такое же по составу, только чуть жиже. Даже в Австро-Венгрии указывали, что русских пленных нужно кормить именно так, по-другому они не едят.

Раздача еды по котелкам

Источник: pinterest.ru

Варил все эти блюда кашевар, а запасал и закупал продукты для ротной полевой кухни – артельщик, весь этот процесс обычно проходил под контролем младшего офицера роты. Интересно, что и кашевара, и артельщика выбирали из роты по представлениям всех солдат – очень демократичным способом. Отвечал за питание ротный командир.

Император пробовал солдатскую еду

Источник: pinterest.ru

Если рота стояла в окопах, то кухня иногда могла и по специально подготовленным вырытым проходам дойти почти до окопа. А если возможности подъехать не было, то к ней посылали «ходоков» с ведрами и термосами. На марше же кухня, следовавшая в тылу полка, подтягивалась на большом привале после прохождения большей части пути прямо к роте. Пищу готовили 3-4 часа и прямо на ходу, а после обеда сразу закладывали ужин. Обслуживалась кухня выбранными бойцами рот батальона, поротно, со сменой рот раз в месяц, и в условиях войны так было удобнее.

А что у врагов и союзников?

Немецкий солдат в годы Первой мировой, парадоксально, но питался хуже всех. Всевозможные «эрзацы» – от кофе до сахара – были его постоянными спутниками, а хлеб часто заменяли брюквой. В Германии был голод, унесший жизни до 700 тысяч мирных жителей, и так называемые «брюквенные зимы». А массовый забой свиней как потребителей картошки и неурожай самой картошки в 1916 году и вовсе выбили снабжение немецкой армии из колеи. У австро-венгров и турок ситуация была лучше, но ненамного – сказывалась в целом отсталость транспортной сети и логистики.

Подготовка обеда

Источник: pinterest.ru

Лучше всех дела шли у французов, которые все же смогли прийти к централизованному питанию, а развитая сеть дорог (как железных, так и грунтовых) позволяла легко подвозить продукты на фронт. Что уж там говорить, если к концу войны француз получал аж по 0,7 литра вина, пива или сидра в день. Англичане питались попроще, но единственные из всех получали лимонный и апельсиновый соки, что сводило риск распространения цинги к нулю. А вот американцы имели хоть и скудный набор продуктов, зато очень калорийный – больше 5 тысяч ккал, и могли похвастать уже привычным для нас и диковинным тогда растворимым кофе.

В целом питание Русской армии в годы Первой мировой войны можно назвать весьма цивилизованным. Командование всегда пристально следило за этим вопросом, и только в начале войны в Восточной Пруссии и во время «Великого отступления» наблюдались проблемы и перебои со снабжением. К примеру, приказ командующего 3-м кавалерийским корпусом графа Ф.А. Келлера от 25 января 1916 года гласил:

Полевая кухня гусарского полка

Источник: pinterest.ru

«Ввиду уменьшения выдачи мяса, предписываю начальникам частей принять все меры, дабы это не отозвалось на качестве пищи. Требую, чтобы борщ и щи были наваристы и густы, а каша была бы достаточно сдобрена салом, и кашица к ужину не была бы жидка. Начальникам частей своевременно озаботиться заготовкой в достаточном количестве запаса продуктов».

Вывод очевиден: вплоть до февраля 1917 года линейные части Русской армии снабжались пищей удовлетворительно, а наш солдат был сыт и накормлен.

Обложка: pinterest.ru

Смотрите также:

Основа сухого пайка: история консервов

Откуда пришел спам?

Война войной, а обед по расписанию: что ел советский солдат

Жареная рысь, павлины, рейнское вино… Чем потчевали на царском пиру?

Грог, сухарь и жареная крыса: быт моряков парусного флота

Источник

Полевые кухни впервые были опробованы Русской императорской армией в деле во время Китайского похода 1900 года, а затем – на Русско-японской войне. Из различных их вариаций военным ведомством были выбраны для внедрения «универсальные переносные очаги» полковника А. Ф. Турчанинова. Двухкотельные, на 190 л для первого и 130 – для второго, с отдельной топкой у каждого из котлов, они возились вместе с утварью и продуктами. Пекарни для обеспечения войск хлебом тоже были подвижными. Сушка хлеба давала сухари, дольше хранившиеся, но куда менее удобоваримые: «…все войска всё время питались печёным хлебом, приготовленным в полевых подвижных пекарнях, чем и объясняется отсутствие в армии сухарного поноса, несмотря на самые неблагоприятные климатические условия…».

Вместе с тем нередким явлением в Маньчжурских армиях оказывалась нехватка продовольствия. Избежать подобного в будущем была призвана реорганизация войсковых обозов в 1906-1907 годах. Подвижные запасы продовольствия отныне делились на войсковые носимый (ранцевый), возимый (полковой), а также транспортный (дивизионный, корпусной) запасы.

Ранцевый запас всегда должен был иметься у солдата при себе. В него входили три суточных дачи сухарей, чая, сахара, соли, овощных консервов и дача мясных консервов.

К началу Великой войны в суточный рацион солдата Русской императорской армии входили следующие продукты:

Суточная указная дача

Ржаные сухари / ржаной хлеб: 1 ф 72 зол (716,6 г) / 2 ф 48 зол (1023,7 г)

Крупа: 24 зол (102,4 г)

Свежее мясо / мясные консервы: 1 ф (409,5 г) / 72 з (307 г)

Соль: 11 зол (46,9 г)

Свежие овощи / суп: 60 зол (255,9 г) / 4 зол (17 г)

Сливочное масло / сало: 5 зол (21,3 г)

Подболточная мука: 4 зол (17 г)

Чай: 1½ зол (6,4 г)

Сахар: 3 зол (12,8 г)

Перец: 1/6 зол (0,7 г)

Масса мясных консервов указана нетто, без учета массы оболочки.

Проблемы с продовольственным снабжением Действующей армии выявились уже на старте Первой мировой.

В начале Галицийской битвы на Юго-Западном фронте, в частях 38-й пехотной дивизии 19-го армейского корпуса, имели место суточные перебои в снабжении солдат продовольствием. Как следствие, «наступление 152 п[ехотного] п[олка] на д[еревню] Домброва велось крайне вяло и нерешительно, что об’ясняется общим утомлением, чрезвычайным моральным напряжением и голодом». На Северо-Западном фронте в этот начальный период войны отмечались не менее удручающие ситуации. 12 (25) августа 1914 года командир 13-го армейского корпуса телеграфировал начальнику штаба 2-й армии: «…район корпуса исключительно бедный, буквально нельзя найти ни куска хлеба, что испытываю на себе лично. Полков, богато обеспеченных хлебом и сухарями, в корпусе нет». В журнале боевых действий 3-й гвардейской дивизии серединой сентября 1914 года датируется следующая бесстрастная запись: «…Части испытывали затруднения в продовольствии и фураже. Отсутствие запасов в интендантстве вызвало необходимость каждой части самостоятельно организовывать своё питание».

Система войскового снабжения была бюрократизирована, как и другие армейские структуры. В соответствии с «Положением о полевом управлении войск» требование какого-либо вида довольствия должно было направляться из войск через начальников корпусных управлений начальнику этапно-хозяйственного отдела штаба армии, а уже затем — начальнику снабжений армий фронта или подчинённых ему управлений. Проблемы с поставками продовольствия невозможно было решить без подобных проволочек.

Нельзя сказать при этом, что командование ничего не делало для их разрешения и смотрело сквозь пальцы на халатность командиров полевых частей, не следящих должным образом за обеспечением войск продовольствием. Например, еще 9 (22) сентября командир 265-го пехотного Сухаревского полка полковник В. И. Сланский мог быть снят генералом П. К. фон Ренненкампфом с должности за недостаточную заботу о довольствии нижних чинов. Правда, к тому моменту он уже сдавал дела полка, и потому взыскание ограничилось выговором, сам инцидент же был поставлен на вид начальнику 54-й пехотной дивизии генерал-майору М. И. Чижову.

Приказом Ренненкампфа войскам 1-й армии от 24 августа (6 сентября) разрешалась реквизиция имущества жителей для потребностей армии, безо всякого вознаграждения владельцев, но строго по распоряжению командиров корпусов или начальников дивизий. Впрочем, едва ли это требование соблюдалось войсками всерьёз. Как вспоминал ротмистр Сумского гусарского полка В. Литтауэр, сразу после пересечения границы Восточной Пруссии 6 августа первым населённым пунктом на их пути оказался город Мирунскен, в котором находилась сыроварня. «Для наших солдат наступили «золотые времена». На протяжении двух, может, трёх недель они ели… сосиски, ветчину, свинину, цыплят и гусей», — живописал удачу своей части ротмистр Литтауэр.

В ряде частей имелась проблема нехватки хлеба. Полковник Э. А. Верцинский, командующий 145-м пехотным Новочеркасским Императора Александра III полком, вспоминал, что она разрешалась приобретением муки у мирного населения в районе ночлега и последующей выпечкой из неё хлеба специально организованной полковой командой.

Оборотной стороной коммерциализации снабжения – правда, торговли не зерном или мукой, а овощами и фруктами на путях следования частей и железнодорожных станциях – стали случаи заболевания солдат дизентерией. Дабы снизить угрозы вспышек заболеваемости кишечными инфекциями в полевых частях, Главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта приказом от 27 августа (9 сентября) 1914 года наложил на торговлю плодами и зеленью запрет.

Полковник М. И. Пестржецкий отмечал в мемуарах, что ни интендантская служба, ни дивизионный обоз не обеспечивали его воинов продуктами питания. На марше через покинутые селения удавалось разжиться только свеклой. Сухари в солдатских сумках крошились, прели и покрывались плесенью. Есть их было попросту опасно для здоровья. Те же австрийские деревни и веси, где еще оставались жители, не сулили русским войскам радушного хлебосольного приема. Наконец, высланная вперед разведка отыскала имение с запасом зерна, паровой молотилкой и мельницей. Деловитый прапорщик в полку наладил их работу, нестроевые наделали из щедро растущего кругом хмеля дрожжей. Свежего хлеба хватило на много дней вперед: «Управляющий имением австриец, видя слаженность и быстроту организации хлебопечения, спрашивал, действительно ли подобные случаи предусмотрены русским военным уставом».

Однако возможностью наладить выпечку хлеба на передовой располагала далеко не всякая пехотная часть. Месяцем позже в донесении командиру лейб-гвардии Финляндского полка штабс-капитан Ю. Н. Аргамаков сообщал: «Уже 2-й раз за время войны я кормлю роту на свои деньги… Ни один интендантский склад за последнее время нам ничего не отпускает». Менее чем месяц спустя им не исключалась даже угроза солдатского бунта из-за отсутствия хлеба. Тогда же нехватка сухарей стала очевидной для командования. 21 октября (3 ноября) в приказе войскам 1-й армии генерал Ренненкампф с недовольством указывал: «В некоторых частях войск относятся недостаточно внимательно к сохранению ранцевого и обозного сухарного запаса,.. без особой нужды расходуют даже ранцевый запас». Расход сухарей без «экстренной надобности» воспрещался.

Мясной паёк с начала войны потяжелел до полутора фунтов (614 г). Однако это потребовало ежедневного забоя свыше 17 000 голов крупного рогатого скота. Вскоре увеличение пришлось «откатить». Тогда же часть мяса впервые пришлось выдавать солониной. Приказ по армиям Северо-Западного фронта от 7 (20) октября 1914 года устанавливал мясной паёк в 3/4 ф (307 г) мяса и 1/4 ф (102 г) солонины – её элементарно проще было хранить и транспортировать.

В ходе Лодзинской операции в ноябре 1914 года противник перерезал пути сообщений частей 2-й армии, следствием чего стали всё те же перебои в снабжении войск продовольствием. Тем не менее, если верить унтер-офицеру И. И. Чернецову, то на исходе кампании в Действующей армии дела с продовольствием обстояли неплохо: «Мы все очень хорошо накормлены (1 фунт мяса в день на человека утром, да еще немного вечером). Кроме того, здесь много баранины, свинины и коров, которых начальство разрешает бить и делить между собою. Чай, сахар выдают регулярно и в достаточном количестве. Много везде в домах ссыпано картофеля, который мы жарим на свином сале, варим с мясом, делаем котлеты (если найдем в доме машинку для рубки мяса) и даже печем лепешки на свином сале; муки оставлено много, но дело в том, что, конечно, нет дрожжей, но несмотря на это, ржаные лепешки, жаренные на свином сале, выходят очень хороши, и даже ротный наш командир часто просит солдат поставить на его долю теста».

Как вообще было происходило питание военнослужащих Русской императорской армии? Прежде всего, оно было трехразовым. На позициях фронтовики завтракали в 9 часов утра хлебом и сладким чаем. Время обеда наступало уже пару часов спустя: на него солдаты обычно ели щи и кашу. Ужинали же только в 18 часов, обходясь одним блюдом – первым, либо вторым. По прошествии дюжины дней на передовой часть отводилась в тыл для передышки не дольше недели. Там прием пищи осуществлялся прямо в спальных помещениях, куда дневальные приносили ее в тазах – один таз на десятерых, хотя унтер-офицерам в отдельной посуде.

Энергетическая ценность суточной дачи продовольствия нижнего чина составляла на тот момент 3150 калорий. Однако с января 1915 года и до окончания войны она будет только снижаться. Размер мясного пайка, как наиболее важного элемента рациона, не стал исключением. Он мог варьироваться в зависимости от положения дел на фронте. Например, когда войска Юго-Западного фронта преуспели в Карпатах – полновесный фунт мяса вернулся. Зато на Северо-Западном фронте по приказу от 17 (30) мая 1915 года устанавливались дневные нормы в 1/2 ф мяса, четверть фунта солонины и… предложение докупать недостающее на местах. «Великое Отступление» не улучшило положения дел даже со стабилизацией фронта.

Основной причиной тому была сложность перевозки мяса и доставки его на фронт в пригодном для употребления состоянии – ведь, как известно, заморозить мясо можно только один раз. Вагонов-ледников не хватало, склады для хранения мороженого мяса принялись строить с большим опозданием. Вернее, об этой проблеме позаботились заранее и ряд холодильных установок был устроен ещё до войны – правда, в основном, на территории Сибири.

Наиболее простым вариантом транспортировки мяса на передовую оставалась перевозка гуртов скота. На старте Первой мировой к услугам интендантской службы были обе стороны фронта, тем более, что и в Восточной Пруссии, и в Галиции животноводство находилось на уровне. Однако к началу кампании 1915 года местные поголовья начали оскудевать. Потребовалось срочно формировать резервные гурты в тылу и крепостных районах. Это в свою очередь предполагало наличие помещений для содержания скота и достаточной кормовой базы. Сена же в действующей армии не хватало даже лошадям. Приходилось прибегать к его замещению соломой, картофелем, сахарной свеклой или мукой.

Весной 1915 года начались активные реквизиции скота в районах, оставляемых беженцами. Подчас их самих приходилось нанимать погонщиками для новых гуртов, образуемых почти стихийно. Заодно наступающий противник лишался части потенциальных запасов продовольствия и фуража – правда, это была палка о двух концах. Поголовье крупного рогатого скота неуклонно сокращалось и в русских тыловых губерниях. Его расход превышал прирост почти вдвое уже в первый год войны. В том же 1915-м «целые гурты казенного скота гибли от истощения» по причине злоупотреблений: «Начальники транспортов… предпочитали отпускавшиеся на фураж деньги класть себе целиком в карман». Никуда не делся и общий транспортный кризис 1915-го, когда забитую составами с беженцами железнодорожная сеть едва миновал коллапс. Дефицит мяса отозвался не только на фронте, но и в тылу.

Кстати, о тыле – даже там, закупившись продуктами питания, не всякий мог быть уверен в их съедобности. На хлеб, молоко, масло, мясо, колбасу, словом, основу продуктовой корзины во множестве городов были введены твердые цены. И бессовестных производителей, и продавцов ждали штрафы за порчу продуктов и обман покупателей. Поводов же для взыскания хватало, свидетельством тому – результаты анализов того, чем питались подданные империи. Из заключений Петроградской санитарной лаборатории следовало, что в столице в 1915 году хлебный мякиш мог содержать не только «мучных жучков», хотя и таким хлебом в армии не кормили даже лошадей. «Тараканы, грязное сено, навоз, капля дегтя, окурок с махрой, плесень… Крысиный помет, песок» – такие ингредиенты выявлялялись в пробах. – «Иногда «молоко» на 85% состояло из воды…». В наше, казалось бы, благополучное время боязни ГМО подобным никого не увидишь, но такая «приправка» продуктов началась даже не 1990-е годы, а много раньше.

Спору нет, в зависимости от ситуации с мясной провизией у войск все могло быть благополучно. Командующий 6-й артиллерийской батареей полковник Б. В. Веверн вспоминал, как в период Великого Отступления 1915 года нижние чины обеспечивались мясом оставленного беженцами рогатого скота, и на фоне этого изобилия солдатам мясо было не по нутру, а варёная кукуруза казалась «барским» кушаньем. Особо предприимчивые пересыпали сахаром лесные ягоды, изготавливая варенье. Включение риса в солдатское меню было призвано нормализовать работу сотен тысяч желудков, но в апреле 1915 года его выдача прекратилась как раз ввиду угрозы желудочных заболеваний.

Нередко части Действующей армии помогали провизией мирным жителям в окрестностях расположения – пусть малой толикой, но ведь студеной зимой и черпак каши в радость. Командование не всегда одобряло такую гуманитарную помощь. Возглавлявший 8-ю Сибирскую стрелковую дивизию генерал-лейтенант А. Е. Редько в конце 1915 года прибыл в полки и был рассержен угощением крестьянских детей из солдатского котла: «Факт, что дети с посудиной всех видов и размеров спешат в направлении кухонь, говорит за многое. Злоупотребления у кухонь будут учитываться как преступления по службе всех причастных по приготовлении и раздаче пищи лиц».

С 7 (20) апреля 1916 года и до конца войны мясной паёк составлял 1/2 фунта мяса. Конечно, речь шла не о мраморной говядине. Иногда солдаты обходились рыбой, а то и мясными обрезками. «Последняя норма – объективно возможный для страны предел выдачи мяса в действующей армии в ходе затяжной войны» – подчеркивает историк М. В. Оськин. Ученые предлагали воспользоваться дарами щедрой сибирской природы. Инженер С. Ф. Седов из Омска ставил кедровую муку, жмых и масло выше мяса, рыбы и овощей по питательности, а профессору А. С. Никольскому виделась добыча сахара из свеклы. Правда, сведений о реализации этих идей нет.

Приказ армиям Юго-Западного фронта № 860 от 16 (29) мая 1916 года устанавливал добавочные суточные даты лука, чеснока и уксуса солдатам в окопах. Увы, эта мера не помешает через год разгуляться цинге на передовой из-за нехватки свежей зелени.

Юго-Западным и Северо-Западным фронтами Русский театр военных действий не исчерпывался. Кавказский фронт заметно отличался от «равнинных»: гористая местность, узкие тропы, зимой вдобавок укрытые снегом, плотные туманы и скверная видимость… Когда в конце 1914 года русским войскам довелось оборонять крепость Саракамыш, отправленные из Карса обозы не могли достичь пункта назначения. Помимо боеспособных войск, в Саракамыше находилось около 2500 выбывших из строя из-за ран и обморожений и более 3000 раненых. Эвакуация для них была невозможна, а пища – необходима. Как следствие, с 18 (31) декабря суточные нормы хлеба и мяса были снижены до 400 и 80 г соответственно. Невзирая на лишения, крепость устояла.

Далее ситуация с рационом войск Русской императорской армии на Кавказском фронте тоже складывалась необычно. Баранины хватало, но иногда солдатам приходилось варить борщ без капусты и картофеля, не поступавших 2 месяца кряду. Зато настоящим праздником желудка оказывался захват продуктов, оставленных неприятелем: «Бежавшие 17 сентября курды побросали по дороге много добра. Мы нашли около трех пудов масла, перетопили его и у нас теперь все готовится на прекрасном масле… Затем с 18 числа сентября у нас есть и корова, дает 3 бутылки молока. Несколько дней был и лук и картофель. Да, забыл сказать: поели винограду вдосталь…». В расположении частей ухитрялись разводить домашний скот и птицу. Однако хотя природа Кавказа и располагала к этому, то война – нет. Радость принявшихся хозяйничать воинов длилась недолго. «Сегодня обеда не будет, а прямо ужин. Утром почему-то мяса не выдали. Дадут вечером. И то хлеб. Пойду вниз, «стрельну» где-нибудь. Ах, Марочка, как я низко пал! Я мечтаю о Тифлисской «Анноне»! Больше не буду посылать тебе денег, буду копить их, и, попав в культурные места, проем…» – писал супруге один из них летом 1916 года. Наконец, Кавказскому фронту меньше внимания уделяли благотворительные организации, что порождало сетования об отсутствии «уполномоченных с подарками».

Отмечался дефицит даже соли. «…У казаков давно вышел запас сухарей. Иногда доставали мясо, оставленный одиночный скот, варили суп не только что «без ничего», но и без соли», — свидетельствует хорунжий 1-го Кавказского полка Ф. И. Елисеев. Он же рисует трагикомическую сцену диалога с голодными казаками:

«Што вы едите? — спрашиваю, сам голодный.

— Да ягоды, ваше благородие! — отвечают они. Попробовал я их, эти ягоды и… выплюнул.

— Да ведь это отрава… — говорю им.

— Э-эх, ваше благородие! — протянул один из них. — Пущай хучь отрава, но все же кисленькая… ни хлеба, ни соли нетути… адна мяса… ана уже ни лезет у рот…

И я их понял. И этак восемь дней подряд».

К осени 1916 года на такой пресной диете окажется немалая часть Русской императорской армии, и ей будет не до жалоб на пресыщение мясом. Как запишет в дневнике прапорщик Бакулин: «В интендантстве сейчас почти никаких продуктов нет, нет даже необходимых, как-то: крупы, соли; сахар – и то недавно доставку наладили, а то и его не было. Полкам приходилось варить пищу: ½ фунта мяса, вода и заболтано мукой, каши не было. Если так будет долго продолжаться, земляки взбунтуются…».

Наступала последняя зима империи. Командование всех фронтов наперебой извещало Ставку о недовозе продовольствия, иссякании его запасов и, конечно же, том, как падает боевой дух недоедающих солдат. На Северном в ближнем тылу хлебом было не разжиться, ведь он и так закупался в черноземных губерниях. Осталось рассчитывать на имеющееся там поголовье скота, запас картофеля и – улучшение ситуации по весне. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал от инфантерии А. Е. Эверт провел перепись имевшегося в прилежащих губерниях скота, объемов фуража и кормов. Были определены достаточные для населения, скотины и посевов нормы провизии, а избыток относился к резерву фронта. Тот же генерал Эверт бросил на уборку урожая в пределах Западного фронта всех крестьян от 15 до 50 лет обоих полов – позволив им сперва управиться с собственной жатвой, но пригрозив сурово карать за уклонение от работ. Весной 1917 года каждый, кто не хотел оказаться выдворенным со своей земли, должен был вновь отправиться в поля. Однако вместо семян поля устлал дым от горящих помещичьих усадеб – всем уже было не до того. Юго-Западный фронт пролегал вдоль богатейших житниц империи, но там оказалось некому заняться севом.

На рубеже 1916-1917 годов участвовавшие в Митавской операции войска в большинстве своем остались без горячей пищи. Наступившие вскоре события общеизвестны, а прапорщик Бакулин был ближе к истине, чем сам, наверное, думал.

Вы прочитали отрывок из готовящейся к печати книги Юрия Бахурина «Фронт и тыл Великой войны». Продолжение следует…

Источник